что важнее конь или слон в шахматах

Когда конь лучше слона?

Дата публикации: 2018-12-06

Всегда следует оценивать позицию, и помнить базовые идеи, которые помогут решить какая из легких фигур важнее в сложившихся обстоятельствах.

Зная это, давайте рассмотрим характеристики, которые делают коня лучше слона:

Совет: Чтобы улучшить свою игру, Вам нужно не только изучать дебют, но и сосредоточиться на позиционном понимании и игре в эндшпиле. Если, вы хотите хорошо играть окончания, я предлагаю ознакомиться с нашим курсом, где мы изучаем очень много часто встречающихся окончаний. Изучив эти материалы, Вам больше не придется догадываться о выигрышном подходе. Вы будет просто применять отточенную технику:

Учитывая эти рекомендации, давайте посмотрим, как гроссмейстеры используют на практике преимущества коня. Начнем мы с партии между двумя известными шахматистами: Петросяном и Ботвинником. У Белых лишняя пешка и им нужно принять важное решение: позволить размен легких фигур или вернуть пешку.

Взвесив альтернативы, белые решили оставить сильного коня и расположить его на центральном белом поле, где на него, что очень важно, не могут напасть фигуры черных.

Теперь рассмотрим еще одну игру великого стратега Петросяна, в этот раз в игре против Роберта Вэйда. В исходной позиции черные выбирают хороший маневр, ускоряющий размен слонов и переходят к позиции, в которой конь становится полезнее слона.

Позже игра переходит в эндшпиль, где можно оценить преимущество тандема ферзя и коня против слабого короля. Еще одна интересная идея в этой партии – жертва пешки, которую использует Петросян, чтобы получить важный для своего коня форпост в центре доски.

Следующая игра, между Эликсазисом и Флором, является примером эндшпиля, в котором конь успешно блокирует проходную пешку белых. Очень поучительно посмотреть, как черные усиливают свою позицию, затрудняя защиту Черных. Несмотря на то, что игра могла закончится в ничью, всегда трудно найти верное продолжение в более худшей позиции.

Ознакомив вас с основными ситуациями, в которых конь может быть сильнее слона, мы надеемся, что вам будет проще принять решение в следующий раз, когда возникнет необходимость выбора между конем и слоном. Несмотря на то, что у каждой фигуры есть свои сильные и слабые стороны, важно помнить, что именно шахматная позиция определяет их ценность.

Решение задачи прошлой недели:

Как болгарский гроссмейстер Иван Чепаринов, который играл черными, смог сорвать атакующие амбиции Алана Пичо?

Показать Решение

Если Черные сразу же возьмут ладью на b7, то проиграют после 1. Bxb7 2.Rxe6+ Kf7 3.Qd7+ Kg6 4.f7+. Однако Черные могут создать для короля безопасное поле на g8 посредством 1…Rg1+! 2.Kxg1 (2.Rxg1? Bxb7 и Черные просто с лишнее фигурой) Qc5+! 3.Kh1 Bxb7 4.Rxe6 Kf7 5.Qd7 Kg8! и у Белых нет больше угроз против Черного короля. Если Белые заберут слона на b7 6.Qxb7, они проиграют после 6…Qf2! т.к. нет защиты от угроз на g2 и f1.

Шахматная задача этой недели:

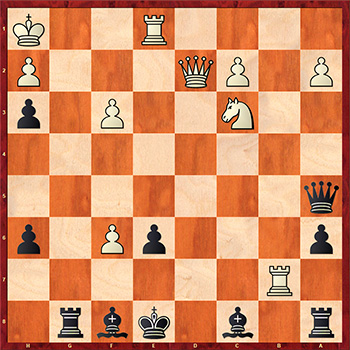

Сегодня мы рассмотрим шахматную задачу из классики. Она взята из партии между Юдит Полгар и Виши Анандом, которая была сыграна на турнире в Вейк-ан-Зее еще в 1998 году.

Это была очень острая битва в Найдорфе. В этой позиции Юдит Полгар, играя за Белых, сделала один ход и Ананд немедленно сдался из-за фантастической комбинации. Сможете найти эту выигрывающую комбинацию?

Ответ на следующей недели.

Конь против слона

Представление о борьбе легких фигур в позициях «Конь против слона» очень важно для шахматного понимания. Формально и слон, и конь оцениваются в три пешки. Однако при равнозначной ценности имеет место преимущество одной фигуры над другой в зависимости от конкретного положения на доске и определенных факторов.

Занимая центр, и та, и другая фигура контролирует наибольшее число полей – слон удерживает 13 пунктов, конь – 8. Если расставить их по углам, то под контролем слона окажется 7 полей, коня же – всего 2 при условии, что зона действия фигур не блокируется – это принципиальное замечание. Сила слона в его дальнобойности, основное достоинство коня – маневренность. Также можно заметить, что слон удерживает поля только своего цвета, конь же атакует поля и того, и другого цвета в зависимости от расположения.

Немаловажной и ценной особенностью слона является его способность «вырезать» вражеского коня, как продемонстрировано на диаграмме выше.

Типичные позиции

Для того, чтобы одна из фигур – конь или слон – имела над другой преимущество необходимо наличие определенных позиционных условий. Рассмотрим три различных типа позиций, в угоду наглядности и отражения сути – эндшпильных.

Первый пример явственно иллюстрирует превосходство слона над конем в открытых позициях. При абсолютно симметричной пешечной структуре и равнозначном положении королей белые имеют перевес. Их слон способен контролировать одновременно оба фланга, черный конь таким умением не обладает. Конечно до выигрыша еще далеко, но перспективы у белых – весьма благоприятные.

Переместим пешки ферзевого фланга на 4 поля вправо и получим позицию, в которой мобильность слона теряет решающее значение, т.к. борьба охватывает только половину доски. Говорить о преимуществе коня если и можно, то о крайне малом. Положение с большим запасом ничейное.

Наконец в позиции третьего типа конь превосходит слона. Фиксированная пешечная структура, особенно с расположением пешек на полях цвета слона, не только лишает того большой доли подвижности, но и сковывает его защитой. Конь же напротив чувствует себя прекрасно. Черные имеют вполне конкретный план по переводу своей фигуры на форпостное поле, откуда она будет атаковать белые пешки при поддержке своего короля. При этом изображенный на диаграмме маршрут коня – не единственно возможный. Белые не лишены шансов удержать позицию, однако то представляет собой глухую оборону, о большем при таком инициативном коне они помышлять не могут.

Этюдные примеры

Далее разберем пару классических этюдов на тему противостояния коня и слона с тем, чтобы более подробно осветить возможные механизмы реализации преимущества одной фигуры над другой.

Борьба в настоящей позиции проходит на обоих флангах. При этом пешки соперников разведены по крайним вертикалям, что до предела усложняет игру коня и видится показательным примером превосходства слона, способного поддерживать как атаку, так и защиту.

Обратную картину в положении сторон иллюстрирует вторая позиция. В распоряжении белых мощный конь, а черный слон до нелепости пассивен.

Вопросы борьбы коня против слона естественным образом затрагивают понятие размена. Часто в позициях с большим числом фигур и неопределенной пешечной структурой размен слона на коня является равноценным, если конечно на доске нет определенной конкретики, с ним связанной. Однако в характерных случаях, определяемых главным образом расположением пешек, размены коня на слона или слона на коня могут кардинально отразиться на оценке положения. Чем меньше тяжелых фигур на доске при наличии у сторон легких фигур разных наименований, тем большее значение может иметь ранее произведенная разменная операция.

РАССУЖДЕНИЯ ТРЕНЕРА ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО «ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОЗИЦИИ», УЧЕНИКИ ВСТРЕЧАЮТ ВЕЖЛИВЫМ, НО НЕПОНИМАЮЩИМ КИВАНИЕМ ГОЛОВЫ: ВЕЧНО ВЫ, ВЗРОСЛЫЕ, ТУМАНУ НАПУСТИТЕ. И ВОПРОС ВОЗНИКАЕТ СНОВА И СНОВА.

Известно немало методических способов, помогающих запомнить «правильный ответ». Сложность в том, что «правильных ответов» несколько. «Слонопоклонники», например, предлагают: «Отвлекитесь от шахматных фигурок. Представьте себе изящного коня-скакуна. А теперь представьте огромного слона. Неужели не очевидно, кто из них сильнее»? «Конелюбы» в ответ клянутся именем Чигорина и показывают его легендарную партию, выигранную у чемпиона мира Ласкера благодаря отлично выезженным коням! Ах, кабы все было так просто. Нелегкую борьбу двух легких фигур надо пережить, перечувствовать в десятках, а лучше сотнях эндшпилей. Вот был бы придуман препарат, превращающий опыт тренера в набор концентрированных пилюль для ученика!

Принял после еды из коробочки с этикеткой «конь против слона» — и усвоил! Пока же ничего такого не изобретено, приходится делиться опытом в самом общем виде.

Лучше всего начинать это с незатейливой, но при этом важной позиции.

Простенькое положение, с по¬мощью которого разницу фигур можно буквально пощупать руками.

Задание первое, очевидное: сколько ходов потребуется слону, чтобы пересечь доску из угла а8 в угол h1, туда и обратно? Ответ следует практически немедленно: два. При всей элементарности неплохо к работе головой подключить работу руками: туда-сюда, раз-два. Запомнили на уровне моторики.

Задание второе, логически вытекающее из первого: а коню с a1 до h8 и обратно — сколько? Пауза, под-счет, ответ: двенадцать. (у кого-то выходит и больше, но меньше — никогда). Берем коня под уздцы, ведем по проложенному маршруту: раз-два (а слон уже дома)-три-четыре. двенадцать. Уф-ф. Казалось бы, с тем «кто сильнее?» разобрались.

Но вот тут-то и следует обязательное третье задание: сколько ходов нужно, чтобы попасть слоном из угла а8 в угол h8 и обратно? Снова повисает пауза, теперь уже куда более длинная. Как лучше ответить: «нисколько» или «сто тыщ мильонов мильяр-дов»? В любом случае — руками не показать, только что развести. Можно еще отчаянно покружить по окрестным белым полям. И вот теперь: сколько нужно коню, чтобы доскакать с a1 до h1 и обратно? Берем и исполняем ответ на квадратной арене: десять.

— А если конь не двигается, за сколько ходов слон его съест?

— А ни за сколько. Конь будет стоять вечно, как памятник лошади Пржевальского.

— А в этой позиции — пешку на d4?

— Издеваетесь? Вот конь с a1 сделает это на раз-два.

— А если слон не двигается, за сколько ходов до него доберется конь?

— Раз-два-три-четыре-ам!

Так что же, конь неуязвим, как былинный богатырь? Нет, скорее уж как кошка, загнанная собакой на дерево. Вот характерная позиция (и знать ее весьма полезно с юных лет) — съесть коня нельзя, но и «слезть с дерева» а5 он не может.

В игровой форме эта идея может быть выражена при помощи удивляющего поначалу произведения К. Рихтера:

Казалось бы, слону недоступно «дерево» Ь6, и рано или поздно белые получат мат с этого поля. Вот погодите, только конь доскачет.

Казалось бы. На самом деле при внимательной игре белых конь до поля Ь6 не доскачет никогда. Надо только потренироваться держать слона на соответствующих огневых рубежах. Позицию весьма полезно разыграть, и не раз, с компьютером или тренером (он тоже человек, глядишь, и ошибется). И опыт, сын ошибок трудных, рано или поздно приве¬дет к осознанию простои истины

Ну а как, если все-таки необходимо ответить на извечный вопрос одной фразой? Лично автору больше всего нравится поговорка: «Слон сильнее, но конь хитрее».

Дотошный американский шахматист и тренер Стив Майер. автор серьезного исследования «Слон против коня: вердикт. Какая легкая фигура сильнее?*

(Steve Mayer. Bishop vs. knight: the verdict. Which is the stronger minor piece? Batslord, 1997)

Конь или слон – вечный вопрос

Предисловие Михаила Шерешевского к новой книге Константина Винокурова

В серии «Библиотека ФШР» готовится к печати новая книга известного детского тренера Константина Винокурова «Хитрец и воин», посвященная борьбе слона с конем.

С Константином Семеновичем Винокуровым мы знакомы, страшно сказать, уже полвека. В начале 1971 года я получил звание мастера спорта и перешел в спортивное общество СКА. В Белорусском военном округе было принято решение развивать шахматы и создать команду для участия в чемпионате Вооруженных Сил СССР. В окружном Доме офицеров, где проходили тренировки команды, появился молодой лейтенант, проходивший двухгодичную службу. Посмотрев на игру Константина Винокурова, а это был он, я сразу без колебаний включил его в команду. Он уже тогда был сильным кандидатом в мастера. К слову, мастеров спорта по шахматам в Советском Союзе в то время было значительно меньше, чем сегодня гроссмейстеров в России. Думаю, что если измерить силу хорошего кандидата в мастера тех времен сегодняшними рейтинговыми мерками, то мы получили бы результат не ниже отметки 2300. У Винокурова была высокая шахматная (и человеческая!) культура, хорошее знание теории, но не хватало, пожалуй, спортивной злости.

Он был и остался очень добрым человеком. Мастером он не стал, да и, по-моему, особенно к этому не стремился. Хотя в каком-то турнире ему не хватило до нормы, кажется, пол-очка. Зато из него получился прекрасный детский тренер. Он воспитал несколько поколений шахматистов в Нижнем Новгороде.

Как-то сравнительно недавно Константин Семенович попросил меня провести несколько занятий с его юными учениками. Одной из тем было объяснение планов игры обеих сторон в карлсбадском варианте ферзевого гамбита. После занятий Винокуров обратил мое внимание на малоизвестную партию.

Р. Ваганян – А. Панченко

Сочи 1980

1.c4 Nf6 2.d4 e6 3.Nc3 d5 4.Bg5 c6 5.e3 Nbd7 6.cxd5 exd5 7.Bd3 Be7 8.Qc2 0-0 9.Nge2 Re8 10.0-0 Nf8

В этой известной позиции белые обычно применяют активный план Ботвинника, связанный с ходом 11.f3. Ваганян решил сыграть на атаку пешечного меньшинства и сделал ходы 11.Bxf6 Bxf6 12.b4

Нужно сказать, что Рафаэл Ваганян в те годы входил в десятку сильнейших гроссмейстеров, а в какой-то момент имел третий рейтинг в мире после Карпова и Корчного.

Александр Панченко продемонстрировал прекрасный метод защиты. Белая пешка а4 не дает своему коню с3 перейти на блокадное поле с5 через а4, а черная пешка а5, наоборот, обеспечивает своему слону, который не имеет оппонента, опорный пункт b4. В дальнейшей маневренной борьбе черные переиграли своего грозного соперника.

Кому предназначена эта книга? На мой взгляд, шахматистам 1-3 разрядов и детским тренерам. Это не означает, что шахматисты более высокой квалификации не могут почерпнуть для себя что-то новое. Я, например, просмотрев ее, взял для себя много позиций для тренировки шахматистов уровня 2300 и выше, но объяснять их я буду более развернуто.

В книге огромное количество примеров, которые отображают борьбу коня со слоном в самых различных ситуациях. Есть и позиции, в которых у одной из сторон имеется конь, а у другой – слон, но исход партии в большей степени зависит от борьбы тяжелых фигур. Как правило, это красивые комбинации или требующие точного расчета стремительные атаки. Подавляющее большинство из них взято из современных партий XXI века. Подаются они в виде решебника и, безусловно, будут способствовать развитию тактических навыков юного шахматиста.

Мне хотелось бы поговорить еще об одной полезной функции данной книги. В своей тренерской карьере я делал перерыв примерно в 20 лет. Вернувшись вновь к тренерской работе, то с удивлением обнаружил, что современные юные шахматисты держат доску в голове хуже, чем предыдущие поколения. Когда я задавал вопрос, какого цвета, например, поле g6 и требовал мгновенного ответа, то увидел, что многие молодые люди просто высчитывают цвет поля. Почему так происходит? Мне кажется, потому что почти все они просматривают шахматные книги на компьютере или разного рода гаджетах. При этом доска у них постоянно перед глазами, и запоминать цвет клетки нет необходимости. Нам же приходилось читать шахматную периодику и книги без шахмат и представлять ход в партии в уме от диаграммы к диаграмме. Доска с цветом клеток при этом отпечатывалась в памяти гораздо быстрее. А это влияет на скорость и точность расчета вариантов, выбора схемы действий и многого другого.

Для устранения такого недостатка я рекомендую читать шахматные книги без доски. Только вот современную книгу для этой цели шахматисту 2-3 разряда нелегко подобрать. Они или слишком сложные, или, наоборот, примитивные. По-моему, работа Винокурова отлично подойдет для чтения без доски, конечно, с последующим повтором на шахматах поединков, в которых развернулась позиционная борьба.

Еще у тренеров на профессиональном сленге есть такой термин: «у него рука не ходит». То есть в ситуациях, когда некогда думать и надо играть «рукой» на рефлексах, а в современных спортивных и жестко ограниченных по времени шахматах такое происходит очень часто, начинаются грубые позиционные ошибки. Фигуры ставятся не на те поля, которые диктует здоровый позиционный шаблон. Так вот, когда вы прочтете эту книгу, впитаете в себя много полезных рекомендаций великих шахматистов, которые заботливо представил вашему вниманию автор, то ваша рука без помощи головы начнет в цейтноте делать гораздо более сильные ходы.

13 июня Константин Семенович Винокуров празднует 75-летний юбилей, с чем мы его от души поздравляем! Желаем крепкого здоровья, творческой энергии, счастья, благополучия и новых успехов в работе!

Константин Винокуров – чемпион Нижегородской (Горьковской) области 1976 и 1979 годов, победитель Всесоюзного фестиваля в Юрмале (1976), чемпион Белорусского военного округа (1971, 1972), участник финала первенства Вооруженных Сил СССР 1972 года. На протяжении 12 лет – вице-президент Федерации шахмат Нижегородской области.

Шахматный тренер СДЮСШОР № 3 Нижнего Новгорода с 1972 года по настоящее время. Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта России». С 1974 по 1976 год – тренер международного мастера Эсфири Эпштейн, серебряного призера первенства СССР среди женщин 1976 года. Тренер серебряного призера первенства СССР среди юношей Виктора Купоросова (1978), чемпионов России среди юношей и девушек Романа Скоморохина (1983) и Елены Хановой (Гуськовой) (1982), серебряного призера первенства России среди девушек Светланы Вифлеемской (1989). Первый тренер международного гроссмейстера Ирины Михайловой.

Ученицы К.Винокурова Ирина Ботвинник (Безюк) и Евгения Павловская в разное время становились чемпионками и призерами первенств Израиля и Швеции. На протяжении нескольких лет работал тренером Всероссийской шахматной школы гроссмейстера Е. Свешникова, привлекался к работе в школах гроссмейстеров А. Панченко и Ю. Яковича. Тренер юношеской сборной России – победительницы IV Мемориала Т. В. Петросяна в 1989 году.

В содружестве с М. Шерешевским подготовил книгу «Эндшпиль: курс молодого бойца».

Фотографии Б. Долматовского и из архива К. Винокурова

Когда слон сильнее коня

Когда вы только начинали изучать шахматы, то узнали, что конь и слон — равноценные фигуры и обе стоят примерно по 3 пешки. Формально так и есть, но в различных типах позиций их сила может существенно отличаться. В данной статье мы рассмотрим случаи, когда слон оказывается сильнее коня:

Давайте же разберем данные ситуации на примерах и начнем с хрестоматийной партии между Робертом Фишером и Марком Таймановым из претендентского матча в Ванкувере, 1971 год.

Во втором примере черный конь не имеет опорных пунктов в центре, к тому же у белых явный перевес в пространстве и более активный король. Седьмой чемпион мира Василий Смыслов поучительно использует свое преимущество.

В заключительном примере у черных пешечное большинство на королевском фланге. Они усиливают свою позицию и создают сопернику слабости. Затем активизируют короля, которые идет в центр и поддерживает продвижение пешек. Затем король сыграет важную роль на ферзевом фланге. Белым же очень трудно защищаться сразу против нескольких угроз.

Итак, надеемся, что изучив данные примеры, вы смогли улучшить свое позиционное понимание. Борьба слонов и коней часто встречается в шахматных партиях, поэтому крайне важно знать её тонкости. Чем выше будет становиться ваш уровень, тем большее значение будет приобретать техника игры в подобных позициях. В следующий раз мы разберем ситуации, в которых уже конь оказывается сильнее слона.

.jpg)