что в советское время понималось под тунеядством

Кого называли тунеядцами в СССР, и почему было опасно не работать

Жить на пассивный доход сегодня является некой голубой мечтой для многих из нас, как и желание иметь гибкий график, чтобы не торчать целый день в офисе. Но уж точно никто из нас не считает себя наглым тунеядцем, если ему удалось что-либо из этих двух пунктов, а только радуется. В советские времена считалось иначе. Работать было не просто важно, другого варианта для «нормального» гражданина не существовало. Все прочие клеймились без жалости и получали полный букет неприятностей в придачу.

Тунеядцы, лентяи, трутни

Сам термин «тунеядец» активно использовался советской властью, причем быть названным так было не просто стыдно, неприятно и обидно, но и чревато последствиями. Тунеядство, то есть отсутствие постоянной работы и проживание на нетрудовые доходы, вступало в противоречие со светлым образом советского труженика и порицалось. Подобных людей считали преступниками и даже моральными отщепенцами.

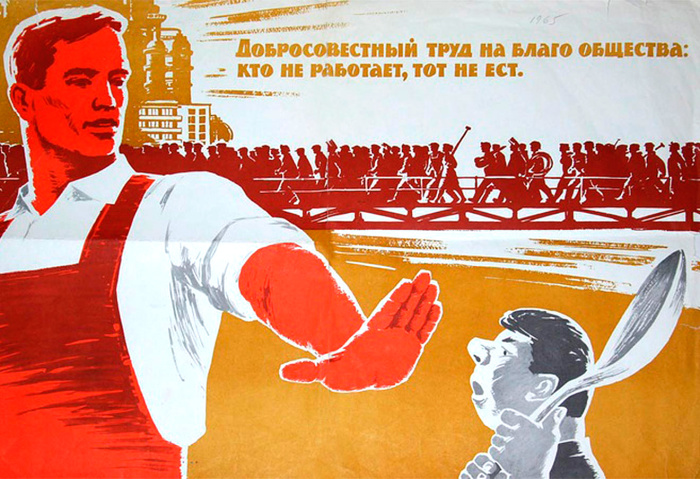

Считалось, что таким образом он существует за счет других. Кроме того, подспудно имелась еще одна причина: для строительства светлого будущего были нужны каждые рабочие руки, так что очевидна и политическая подоплека такой строгости. Поэтому, например, согласно Конституции 1918 года подобные нетрудовые элементы лишались избирательных прав. А в подобном же документе 1936-го обязательную трудовую занятость закрепили, и по стране стал звучать лозунг: «Кто не работает, тот не ест».

В 1951 году к неработающим гражданам также причислили бродяг, просящих милостыню и тех, кто был безработным официально. Тунеядцев выселяли за пределы городов и подвергали кратковременному тюремному заключению. После смерти Сталина на некоторое время борьба с «паразитами» поутихла, а позже развернулась с новой силой. Преступниками могли считаться те, кто получал доход от жилплощади, земельных участков и транспортных средств. Для них тоже придумали едкое описание: «Колхоз пашет, а он руками машет».

Ох, уж эти борзые

Откуда же появилась аббревиатура БОРЗ? Дело в том, что тех, кто не работал или проживал на все те же нетрудовые доходы, характеризовали как «людей без определенного рода занятий», что и породило аббревиатуру. Отлавливаемых милицией «паразитов общества» стали называть «борзыми». Уже позже это же слово часто применялось в разговорной речи для характеристики человека наглого, самоуверенного и, как правило, не подчиняющегося общим правилам поведения. Кстати, привычной практикой было изъятие у борзого в ходе судебного заседания всего имущества, которое тот купил не на заработанные деньги.

Особенно, пожалуй, запомнились в плане борьбы с тунеядцами знаменитые андроповские облавы. Сотрудники правоохранительных органов могли обратиться с необычным, по нашим меркам, вопросом, к каждому, кого в рабочие часы увидели в общественном месте или на улице: «Здравствуйте, почему вы не на работе?» Далее у подозрительного гражданина проверяли документы, узнавали место работы и делали запрос, по какой такой причине советский труженик в тот день в этот час не трудился. Со смертью Андропова подобная практика ушла в небытие, но запомнилась надолго.

Никто не спорит с тем, что лень — это порок, а жить за счет усилий других не очень-то правильная позиция. Но умение устраивать свою жизнь и карьеру так, чтобы работа была в радость, но не съедала все время, чтобы источников дохода было несколько — достойно уважения. И уж график работы сегодня каждый из нас выбирает себе сам, и это прекрасно. А какой рабочий график вы считаете идеальным?

Новости Барнаула

Опросы

Спецпроекты

Прямой эфир

Тунеядству – бой: как боролись с лентяями в Советском Союзе?

Указ об усилении борьбы с тунеядством был принят в мае 1961 года. Бездельников порицали, судили и заставляли работать. Кто не работает, тот не ест. Этот лозунг должен быть актуален и в наше время, считают некоторые депутаты. Так, парламентарии заксобрания Санкт-Петербурга год назад предложили возобновить уголовную ответственность за умышленное отклонение от труда. О том, как боролись с тунеядцами 56 лет назад и как собираются «влиять» на тех, кто не работает и сегодня, читайте в материале портала Amic.ru.

Стучите!

Сдавать на суд общественности и толкать в руки правосудия «паразитов» должны были сотрудники МВД. Им на помощь приходили комсомольцы, дружинники и партийные деятели.

Граждане Советского Союза, мягко говоря, недолюбливали тех, кто отказывался «честно трудиться». В список неблагонадежных попадали все трудоспособные люди с нетрудовыми доходами. Например, человек сдавал квартиру в аренду, получал деньги и преспокойно жил на них. Но вот только строительство коммунизма благодаря таким доходам не двигалось с мертвой точки. Поэтому советские руководители решили, что если гражданин не трудился на благо светлого будущего четыре месяца подряд и его вина была доказана судом, то ему предстоит коротать срок от двух до пяти лет в местах не столь отдаленных.

И ладно бы, если просто в тюрьму отправляли! Имущество тунеядца, нажитое нечестным путем, конфисковывали полностью.

Исключение составляли женщины, которые воспитывали маленьких детей.

Тунеядец Бродский

Интересно, что представители творческих профессий считались тунеядцами. В том числе поэты, прозаики. Только представьте, будущего лауреата Нобелевской премии по литературе судили как тунеядца. Иосиф Бродский получил максимально возможный срок: его отправили в ссылку на пять лет в Архангельскую область за тунеядство. Постановление вынес народный суд Дзержинского района города Ленинграда.

В сети можно найти знаменитую стенограмму судебного процесса над поэтом.

Судья: Чем вы занимаетесь?

Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…

Судья: Никаких “я полагаю”. У вас есть постоянная работа?

Бродский: Я думал, что это постоянная работа.

Судья: Отвечайте точно!

Бродский: Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…

Судья: Нас не интересует “я полагаю”. Отвечайте, почему вы не работали?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Бродский был этапирован в Архангельскую область. В заключении он находился полтора года. Срок был сокращён значительно благодаря поддержке писателей и поэтов по всему миру.

Жаргонное словечко

В уголовном жаргоне есть слово «борзой». Так называли человека, который не хочет работать от слова «совсем». Это определение пошло от аббревиатуры БОРЗ. Она расшифровывалась как «без определенного рода занятий».

Кстати, слово «тунеядец» образовано путем слияния устаревшего наречия «туне», означающего «даром», с глаголом «ясти» – «питаться». Еще одно значение тунеядца — «дармоед».

Борьба с тунеядством велась до принятия в апреле 1991 года закона «О занятости населения», отменившего уголовную ответственность за тунеядство и признавшего безработицу. В дальнейшем в законодательстве постсоветских государств термин «тунеядство» не употреблялся.

А что сегодня?

Сегодня в России по всем правилам трудоустроены примерно 48 миллионов человек. Еще 20 миллионов предпочитают работать без оформления, «по договору» или получать «серую» зарплату. Также в нашей стране примерно 18 миллионов человек, род занятий которых вовсе определить проблематично.

В 2016 году депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили внести поправки в законодательство нашего государства и возобновить уголовную ответственность за умышленное отклонение от труда. Питерские парламентарии предлагают наказывать лиц, уклоняющихся от трудоустройства (при наличии подходящих вакансий) в течение 6 месяцев и дольше, исправительными и принудительными работами на срок до 1 года.

Законопроект направлен прежде всего на тех, кто работает «на себя» или занимается предпринимательской деятельностью без оформления ИП. Предусмотрены и исключения: беременные женщины и матери, имеющие детей в возрасте до 14 лет; лица, не достигшие совершеннолетия; граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов или недееспособных родственников, и некоторые другие категории.

Однако на сегодняшний день данный законопроект находится на доработке, и борьба с тунеядством в России еще не начата. Согласно действующей Конституции, труд доброволен и любая деятельность должна осуществляться человеком по его желанию. Соответственно, государство не вправе заставлять и принуждать население работать.

Тунеядцы в СССР: Кого считали дармоедами, и как даже известные люди попадали под уголовную статью

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

«Граждане дебоширы, алкоголики, тунеядцы…»

В 1961-1991 годах в законодательстве Советского Союза существовала четкая формулировка такого правонарушения, состав преступления находили в «длительном проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда».

Само по себе слово «тунеядство» и его производные упоминались еще в официальных документах Российской империи, но тогда оно не имело столь негативной окраски и не воспринималось как правонарушение.

Как становились тунеядцами?

Причины тунеядства были весьма разнообразны. Обтекаемость самой статьи закона, содержание которой постоянно редактировалось, позволяло подводить под это понятие совершенно разных людей. Изначально за бродяжничество судились цыгане, бродяги и профессиональные попрошайки, потом к списку тунеядцев добавились люди, ведущие асоциальный образ жизни. Попадали и те, кто не успел за определенное время поступить в училище или устроиться на работу. По статье за тунеядство часто судили верующих и диссидентов.

В конце 50-х годов список пополнился лицами, преднамеренно уклонявшимися от физического труда, и теми, кто получал доход с приусадебных участков. Еще одной категорией потенциальных преступников стали представители сект, которые отказывались работать по определенным убеждениям.

После редакции закона о тунеядстве в 1961 году, наказание по статье ожидало тех, кто по каким либо причинам не имел определенного места работы в течение 4 месяцев в году.

Большинство источников утверждают, что статья 209, регламентирующая наказание для тунеядцев, появилась в 1961 году. Но правильнее будет считать, что она стала лишь удачной редакцией существовавших ранее подобных формулировок. Меры наказаний для тунеядцев постоянно менялись.

Во второй половине 50-х наказанием стала ссылка в отдаленные северные районы страны. В 1961 году ужесточились параметры, по которым можно было получить клеймо тунеядца, а наказанием стали принудительные физические работы в местах поселения сроком от 2 до 5 лет.

Во времена правления Леонида Брежнева к тунеядцам относили алкоголиков, бродяг, наркоманов, криминальных элементов. С ними проводили профилактические беседы, порой помогали устроиться на работу. Именно тогда пошли массовые трудоустройства дворниками, сторожами и появились первые липовые записи в трудовых книжках.

Интересно, что в Советском Союзе всем лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивали аббревиатуру «БОРЗ», которая расшифровывалась как «без определенного рода занятий». Впоследствии в обиходе появился жаргонизм «борзой», характеризующий человека, стойко не желающего работать на благо общества.

Против тунеядства была развернута агитационная деятельность, об этом свидетельствует огромное количество плакатов и листовок, посвященных обличению этого явления.

Самые известные советские тунеядцы

Среди тех, кто получил срок с формулировкой «за тунеядство», оказался нобелевский лауреат, поэт Иосиф Бродский. Он был арестован и отправлен в ссылку на принудительные работы сроком на 5 лет в Архангельскую область. Причем в его обвинении участвовали не только представители власти, но и коллеги, читатели. На суде Бродский пытался оправдаться, но все было бесполезно, судья решил, что поэтом подсудимого никто официально не признавал, а значит, и профессии, и работы у него нет. Правда, срок наказания в итоге был сокращен благодаря мощной поддержке писателей и поэтов со всего мира.

Публицист Андрей Амальрик в 1965 году получил 2,5 года исправительных работ и был сослан в Сибирь. Актер Николай Годовиков, прославившийся на всю страну после сыгранной роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», также имеет судимость по 209 статье. Согласно его биографии, в 1977 году он получил травму, после которой не мог работать, а в 1979 его посадили в тюрьму за тунеядство.

Еще одним неоднозначным арестованным стал Иосиф Бегун, который занимался преподаванием иврита. Он тщетно пытался доказать, что преподавание является трудовой деятельностью, но суд его доводы не принял, решив, что никакой пользы обществу такая деятельность не приносит и отправил его в ссылку в Магадан на 2 года.

Под подозрение в тунеядстве попадал и писатель Владимир Войнович, но его не осудили. Правда, нашли антисоветчину в его знаменитом произведении «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и выслали писателя из страны. Среди тех, кто был под подозрением и неоднократно подвергался преследованиям правоохранительных органов СССР, были талантливые ученые, уважаемые преподаватели, сатирики и даже пенсионеры.

Погрешности системы

Как и в любом идеологически окрашенном деле, в поиске и наказании тунеядцев были свои погрешности и ошибки. Анализ всех случаев ареста показал, что далеко не все граждане, осужденные по статье 209, справедливо получали свое наказание.

В списке преступников-тунеядцев были те, кто по стечению обстоятельств оказался временно нуждающимся, пытался заниматься частным трудом, вел образ жизни, неугодный властям, поменял место жительства и вовремя не получил запись в трудовой книжке, а также те, чей труд представителям власти не казался важным и приносящим пользу обществу. Как и во многих законах и решениях, субъективный фактор играл в то время весомую роль. Хотя нельзя ни сказать, что была и польза от преследования тунеядцев. Многие граждане СССР вставали на путь истинный после бесед, проводимых с ними. И в советские годы не работать, злоупотреблять алкоголем, вести асоциальный образ жизни, жить за счет жены и других родственников все же стыдились, чего нельзя сказать о нынешнем времени.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Жизнь в СССР. Тунеядство: кто не работает, тот не ест!

В мае 1961 года в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Его ратифицировал Верховный Совет СССР, разработав меры по борьбе с явлением трудовой незанятости граждан и антиобщественным образом жизни. Главным бичом общества стали называть «паразитирующий» образ жизни, то есть тунеядство. Тунеядцами автоматически становились все, кто не работал четыре месяца в году. И за это была предусмотрена уголовная ответственность…

В связи с этим, каждый член общества обязывался заниматься полезным для всего общества трудом, который способствует строительству коммунизма. Не работать имели законное право только женщины, которые занимались воспитанием детей.

Лодырей и бездельников высмеивали и песочили. Попрекали даже в мультфильмах. Советская пропаганда еще долго дергала за эти струны в разной тональности. Пока не превратила образ тунеядца в анекдотический. Но начиналось все в 1961 году очень серьезно.

Причём, их было много, этих сумочек. Я уж не говорю о тонких дамских сигаретках, которые она шикарно отбрасывала, недокуренными. Как выстреливала. А какой у неё был лак для ногтей! Помню, как наше детсткое воображение поразила эмаль с темно-синими блёстками.

Да, ещё Лёля очень любила на полную громкость заводить песню Пугачёвой «Знаю, милый, знаю, что с тобой. » С тех пор эта песня стала для меня звуковым символом классического тунеядства. Почему я называю Лёлю «классической тунеядкой»? Для этого следует вспомнить винтажные юридические нормы.

По советскому уголовному законодательству было наказуемо тунеядство, заключавшееся в длительном, более четырёх месяцев подряд (или в течение года в общей сложности), проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда (ст. 209 УК РСФСР). Вообще, для того, чтобы оказаться осуждённым по 209-й надо было очень сильно “борзеть”, очень сильно досаждать Советской Власти своим антиобщественным образом жизни и таким же антиобщественным видом.

Потому что для привлечения к ответственности “органы правопрядка” должны были получить сигнал и долго по нему проверять реалии. Люди возмущались, но не писали. Ибо нафиг. В «андроповский год», когда на тунеядцев и прочих пролетариев свободного труда, накатила безжалостная машина законодательства, Лёля тут же устроилась кассиршей в универмаг и даже проработала там несколько месяцев.

Потом Юрий Владимирович почил в бозе, а его начинания канули в Лету. И Лёля, уволившись, тут же укатила на курорт.

. Вообще же, в народе термин «тунеядство» трактовался тогда расширительно, то есть без учёта правовых норм. Так, тунеядками именовали женщин, которые жили за счёт мужей. С точки зрения права, они таковыми не являлись, ибо официально значились домохозяйками. Тот факт, что некоторые из них вставали к часу дня и бежали по маникюрным салонам, милицию не волновало. Имеет право.

Второй тип представлял собой какую-нибудь филологиню, которая, вместо того, чтобы читать лекции на тему «Образ пол-литры в русской литературе первой половины XIX века», спокойно возлежит с Сартром в пенной ванне, ибо сумела захомутать старичка-профессора.

Другой любимый подвид тунеядцев представлял собой молодых людей, живущих за счёт родителей или дедов. Что меня больше всего поражало, так то, что эти карикатурно-фельетонные юноши и девушки умудрялись модно и богато одеваться за счёт. бабкиных пенсий. Да-да. Большое число карикатур обыгрывало ситуацию, когда внучок требует от бабки пенсию на удовлетворение своей базовой потребности, например, на покупку джинсов.

Тут дело в не моральной стороне вопроса, а в материальной. Ведь тогда действительно пенсионеры получали достаточную трудовую пенсию, а многие из них продолжали работать, как например, мой дед, который в совокупности имел очень неплохой доход. Многие престарелые граждане тогда имели колоссальный трудовой стаж (с 14 лет), плюс всякие надбавки. А вообще, ситуация с неработающими взрослыми детьми была спровоцирована самими родителями.

Отдельно стояли так называемые “свободные художники”, которым было не по пути с соцреализмом. Я не могу сказать, что на них целенаправленно охотилась милиция или ещё какие органы посерьёзней. Но ровно до того момента, пока эти самые носители свободно духа не становились отъявленными диссидентами. Ибо нежелание рисовать «как надо» уживалась в них со стремлением к антисоветским вылазкам.

И тогда, увы. Привлечь их за тунеядство было милым делом, не касаясь тонкостей самиздата и прочих бульдозерных выставок.

Те из них, что были поумнее, не связывались с 209-й статьёй и пристраивались в котельные или в охрану. Помню, как уже в начале 1990-х какие-то бородатые умники на ТВ ржали, что в эпоху Застоя был такой высокий уровень образования, что все дворники и кочегары имели дипломы ведущих гуманитарных ВУЗов страны.

Что в советское время понималось под тунеядством

В число уголовно преследуемых за «паразитизм» в СССР попадали цыгане, верующие, цеховики, алкоголики и диссиденты

Периодически о желании наказывать тунеядцев выступают и представители российской власти. Летом этого года такую инициативу предложило законодательное собрание Самарской области, ее поддержала член Комитета СФ по социальной политике Валентина Петренко: «В СССР действовал закон о тунеядстве, согласно которому отлынивавшие от работы подлежали уголовной ответственности. Думаю, неплохо было бы к нему вернуться. Многие же просто не хотят работать: им легче жить на пособие, перебиваться попрошайничеством, переезжать из города в город якобы в поисках лучшей жизни. Закон же, как мне кажется, мог бы быть неким сдерживающим фактором. Хотя бы часть людей осознали, что за уклонение от труда их ждет не пособие по безработице, а суровое наказание».

В обоих случаях представители белорусских и российских властей не просто ссылаются на советский опыт по борьбе с тунеядством, но и в качестве основного объекта преследования видят «паразитов» — людей, ведущих асоциальный образ жизни. Однако в СССР тунеядство трактовали гораздо шире.

За гадание и попрошайничество — на Север

В большинстве популярных статей годом появления в Уголовном кодексе РСФСР наказания за тунеядство называют 1961-й. Однако пресловутая 209 статья лишь дополнила ряд ранее действовавших указов, в которых прописывалась ответственность за «асоциальный образ жизни».

В июле 1951 года выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами». Под это определение попадали бродяги, безработные и попрошайки. За «злостное паразитирование», то есть задержание за данное преступление во второй раз, давали один год колонии, а на первый раз — высылали из городов за 101-й километр. Во втором полугодии 1951 года в городах, на железнодорожном и водном транспорте было задержано 107 тысяч «паразитов», в 1952 году — 156 тысяч, в 1953 году — 182 тысячи.

Социальный состав задержанных был таков: нищие и инвалиды войны и труда составляли 70 %, лица, впавшие во временную нужду — 20 %, профессиональные нищие — 10 % (в их числе трудоспособные граждане — 3 %).

Но если в сталинское время борьба с «паразитизмом» оправдывалась тем, что послевоенный СССР испытывал дефицит рабочих рук (то есть в основе гонений была экономика), то при Хрущеве борьба с ним получила идеологический подтекст.

Предтечей уголовной статьи за тунеядство стал указ Верховного Совета от 5 октября 1956 года «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». Казалось бы, только-только страна пережила нашествие германского нацизма, делившего нации на плохие и хорошие, и сталинизм с его коллективной ответственностью нации (депортации), как вновь появляется ущемление по национальному признаку. По этому указу около 10 тысяч цыган было выслано на сроки от двух до пяти лет в северные районы как «злостные паразиты», занимающиеся гаданием и попрошайничеством. Местные власти с азартом начал громить цыганские стоянки и насильно сдавать детей цыган в интернаты.

Впервые стройное идеологическое обоснование под борьбу с «паразитизмом» было подведено в 1957 году. Тогда в советских газетах появился проект закона «Об усилении борьбы с общественно вредными паразитическими элементами», предусматривавший их разделение на две группы: «совершеннолетних, работоспособных граждан, ведущих антиобщественный паразитический образ жизни и злостно уклоняющихся от общественно полезного труда», и «граждан, живущих на нетрудовые доходы». Тогда же появилось и понятие «тунеядец». Под ним, кроме «паразитов», стали понимать лиц, сознательно уклоняющихся от труда, а также разного рода «индивидуальных предпринимателей» (туда попадали и «извлекающие нетрудовой доход с приусадебного участка»). Конец 1950-х — это время нового гонения на верующих, и в категорию «тунеядцев» стали включать представителей разного рода сект, по религиозным принципам отказывающихся от работы на государство.

«Постановление встречено горячими аплодисментами людей с честными рабочими руками»

На XXII съезде председатель КГБ СССР Александр Шелепин выступил с программной речью, в которой обрушился на паразитов и тунеядцев: «Советские законы — самые гуманные в мире, но их человеколюбие должно распространяться лишь на честных тружеников, а в отношении паразитических элементов, всех тех, кто живет за счет народа, законы должны быть суровы, ибо указанная категория лиц — это наш внутренний враг».

В мае 1961 года вступает в силу указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Теперь для того, чтобы попасть под действие статьи 209 УК РСФСР, достаточно было не работать более четырех месяцев в году. Отсутствие соответствующих записей в трудовой книжке служило основанием для привлечения к уголовной ответственности. Исключение составляли только женщины, воспитывающие малолетних детей. Наказанием для тунеядцев стала высылка в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет и обязательное привлечение к труду по месту поселения.

В СССР лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивалась аббревиатура — БОРЗ (без определенного рода занятий), а несколько позже в уголовной среде появилась формулировка на жаргоне — «борзой», то есть человек стойко не желающий работать.

Выявление и отлов тунеядцев возложили на МВД, но их сил на это не хватало, и тогда на помощь милиции пришли так называемые общественные суды — группы активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей. Фактически до половины тунеядцев проходили через этих активистов. Через три месяца действия Указа в служебной записке для Бюро ЦК КПСС приводилась статистика: «В РСФСР выявлено 130 тысяч тунеядцев. После проведения разъяснительной работы большинство лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда, приступило к работе на предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах».

Самый известный в советской истории тунеядец — поэт Иосиф Бродский. После масштабной травли в газетах он чуть не умер в камере от сердечного приступа, а весной 1964-го получил максимальное наказание по 209 статье — пять лет принудительных работ на Севере. Как сообщала советская печать, «постановление суда было встречено горячими аплодисментами людей с честными рабочими руками». «Перевоспитывался» Бродский в совхозе «Норинское» Архангельской области, где он провел чуть менее полутора лет (под давлением мировой общественности приговор поэту был сокращен).

Поэт Евгений Рейн вспоминал про жизнь Бродского в ссылке:

«Были у него несколько раз. Ему там отвели половину избы, очень просторной, уютной. В основном он занимался стихами, иногда их вывозили на какие-то работы. Он помогал убирать урожай, раскидывал на поля навоз. Как потом рассказывал сам Бродский, это было самое счастливое время в его жизни. Помню, поехали вместе с Найманом поздравлять его с 25-летием. Привезли икры зернистой, водки ящик, американские сигареты и японский радиоприемничек. Очень хорошо отпраздновали. А через несколько месяцев его амнистировали. Жан-Поль Сартр попросил председателя Верховного Совета повлиять на ситуацию, и это сработало».

За четыре года действия Указа судьбу Бродского (но не с таким счастливым финалом) разделили 37 тысяч человек, всего же было выявлено 520 тысяч тунеядцев. Выслали бы больше, чем 37 тысяч, но власти северных областей, куда отправляли «паразитов» (Архангельская и Пермская область, Удмуртия и Коми — всего около тридцати регионов) засыпали Москву бесконечными жалобами, что не могут принять такое число ссыльных. Аргумент их был прост — для тунеядцев нет ни работы, ни жилья. В 1965 году высылка тунеядцев была отменена. Вместо этого их привлекали к труду по месту жительства.

Тогда же закрытые социологические исследования показали, что около половины людей, привлекавшихся по 209 статье, — случайные люди, попавшие под раздачу из-за нерасторопности местных властей. Так, характеризуя причины и условия своего поведения, большинство опрошенных (21,2 %) назвали отсутствие профтехучилища, где они могли бы приобрести профессию. 16,8 % обследованных заявили, что не выполняют норм выработок из-за отсутствия достаточного фронта работ. Большинство осужденных (80 %) не имели постоянного места жительства и лишь 18,3 % были жителями городов. Объясняя причины бродяжничества, 50,8 % опрошенных лиц указали на отсутствие желания прописаться там, куда отправили их после отбытия наказания.

Почти четверть осужденных за тунеядство (22,2 %) работали на частных работах. Людей, заявлявших о принципиальном несогласии работать где-либо, была половина (50,6 %).

Характерен и тот факт, что сама формулировка 209-й статьи менялась четыре раза (в 1975, 1979, 1982, 1984 годах). Власти то ужесточали ее (до одного-двух лет лишения свободы), то смягчали (исправительные работы и снова введение ссылки). В брежневское время негласно под тунеядцами стали понимать асоциальные элементы — алкоголиков, наркоманов, бродяг, придерживающихся криминальных установок («работать западло»). С ними участковые вели профилактические беседы, да и сами тунеядцы и паразиты научились обходить систему — именно тогда появилось «поколение дворников и сторожей». На «липовые должности» устраивалась не только богема, но и цеховики, верующие, различного рода чудаки — все те, кого тогда было принято называть «антисоветским элементом».

Антрополог Татьяна Ластовка в журнале «Антропологический форум» (2009, № 14) описывает несколько приговоров тунеядцам в Томском областном суде и суде Кировского района Томска:

«Приговор № 106 от 10 мая 1972 года по делу гражданина М.

В ноябре 1968 года М. устроился на работу на Томский завод режущих инструментов, начал пить и в августе 1969 года был уволен с завода как самовольно оставивший производство. До 29 октября 1969 года М. не работал, жил на иждивении бабушки, затем устроился на работу в Тимирязевский лесхоз, где проработал до 14 января 1970 года и уволился. До мая 1971 года М. не работал, пьянствовал. 10 мая временно устроился на работу в землеустроительную экспедицию, где проработал до 15 июня и самовольно оставил работу.

М. был подвергнут приводу в органы милиции, где ему было сделано официальное предостережение об устройстве на работу. По день ареста не работал, жил и питался у бабушки в Курлеке, пил, когда его угощали друзья.

Согласно заключению наркологической экспертизы М. является хроническим алкоголиком, нуждающимся в принудительном лечении. Противопоказаний к этому не имеется, а поэтому суд считает необходимым направить его на принудительное лечение от алкоголизма в период отбывания им наказания».

«Приговор № 1-194/78 от 10 июля 1975 года по делу А., ранее судимого по части 1 статьи 209 УК РСФСР, приговоренного к 6 месяцам лишения свободы, освобожденного по истечении наказания, отрицательно характеризующегося, признанного наркологической экспертизой хроническим алкоголиком, преданного суду по части 2 статьи 209 УК РСФСР.

Проживая в семье матери, А. систематически вел паразитический образ жизни, не работая в 1977 году 8 месяцев, а в 1978 году вообще не работал. В то же время вел разгульный образ жизни, пьянствовал, вымогая деньги у матери и бабушки. В этом же году он дважды — в 1978 году 1 февраля и 24 июня 1978 года — был предупрежден об уголовной ответственности по статье 209 II УК РСФСР, но на работу не устроился и продолжал пьянствовать.

Суд приговорил: А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 II УК РСФСР и подвергнуть его лишению свободы по указанной статье на срок один год шесть месяцев с содержанием в ИТК строгого режима. Применить к А. принудительное лечение по поводу хронического алкоголизма».

Доля осужденных по статье 209 УК РСФСР в общем числе осужденных была относительно небольшой, составляя в целом по республике 6—7 %. Лишь в Москве и Сочи этот показатель был в разы выше — по 14 % от всех уголовных дел. Реальным сроком заканчивались лишь 10—12 % от общего числа дел по тунеядству.

Статья 209 оставалась хорошим способом воздействия на диссидентов. За политическую деятельность многих из них увольняли с работы, а новую найти не давали возможности. Хроника «Московской Хельсинкской группы» приводила множество примеров, как власти преследовали диссидентов за тунеядство:

«Недавно представители административных органов являлись домой к таким известным писателям, как Георгий Владимов — вышедший из Союза советских писателей, Владимир Войнович и Владимир Корнилов — исключенные из того же Союза, Александр Зиновьев, лишенный всех званий и уволенный с работы философ, — и требовали отчета о средствах существования. Даже к Льву Копелеву пришел милицейский чин, интересуясь, почему он не работает (Копелев давно достиг пенсионного возраста).

Летом 1977 года был арестован и затем осужден к двум годам ссылки преподаватель иврита Иосиф Бегун. Преподавание иврита суд не счел «общественно полезным трудом», так как власти отказываются регистрировать эту работу в финансовых органах, тем самым фактически накладывая запрет на преподавание иврита в СССР. Срок ссылки Бегуну был сокращен по амнистии в связи с 60-летием Октябрьской революции, и недавно Бегун возвратился в Москву, но ему отказывают в прописке, хотя он москвич и жена его живет в Москве».

Новая волна борьбы с тунеядцами прошла уже на исходе советской власти — при Андропове. Советским гражданам 1983 год запомнился облавами в рабочее время на людей в парикмахерских, банях и кинотеатрах. Со смертью Андропова эта кампания была свернута, а официально тунеядство исчезло из УК вместе с распадом СССР — в декабре 1991 года.