что в советском союзе называли царицей полей

Почему кукурузу называют «Царица полей»

«В поход за выращиванием кукурузы!»

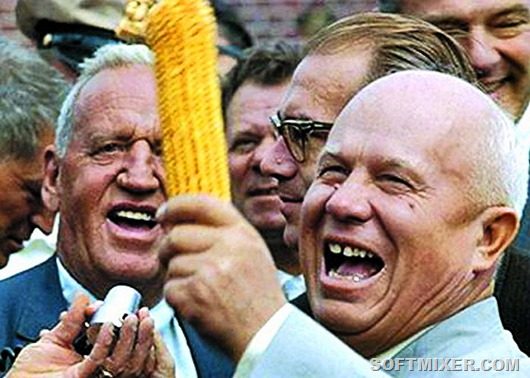

Кукуруза стала одной из главных сельскохозяйственных культур страны благодаря господину Хрущеву, бывшему советскому лидеру. В то время лидирующие экономические позиции в мире сохраняла Америка. Советский лидер же искал пути как догнать и перегнать Америку. Именно американский пример небывалого процветания побудил Никиту Сергеевича внедрить кукурузу в сельское хозяйство страны. И вот в 1955 году вышло обращение к ВЛКСМ к комсомольцам и всей советской молодёжи с призывом: «В поход за выращиванием кукурузы!»

Особенно полезными считаются волокна кукурузы. Они применяются при заболеваниях печени, мочеполовых путей, простатите.

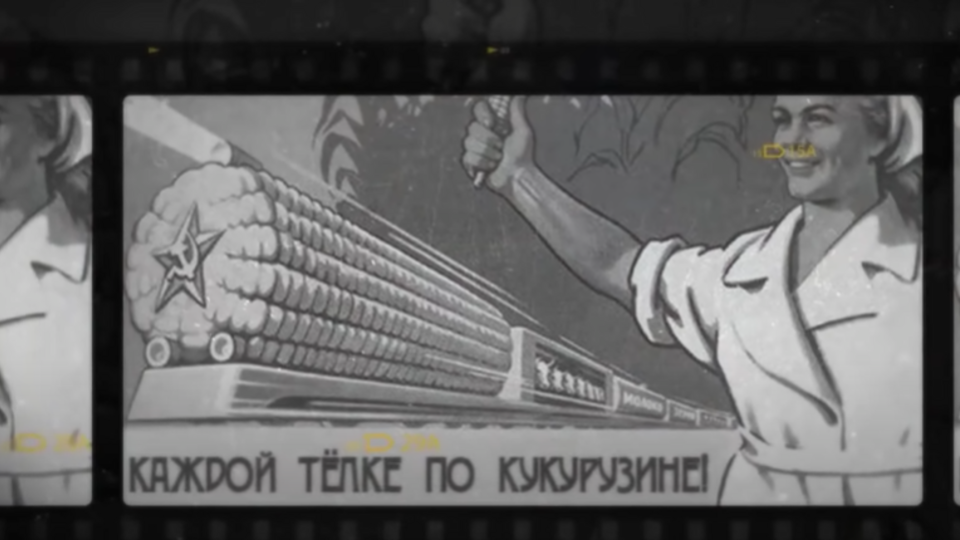

Средства массовой информации стали пропагандировать бесчисленные полезные свойства культуры. Засеваемые площади стали увеличиваться с каждым годом: в 1955 году под кукурузу отводилось 18 млн га, а в 1962 году 37 млн га. Руководитель каждого сельхозпредприятия должен был отчитаться перед вышестоящими инстанциями, на сколько процентов в его хозяйстве возросли посевы кукурузы на поле. Так американская культура стала настоящей «Царицей полей». На протяжении многих лет она занимала умы руководителей сельхозпредприятий и простых советских граждан. За границей стали закупаться различные гибридные сорта кукурузы. В СССР из кукурузы стали производить палочки, хлопья, хлеб, а помимо этого конфеты и колбасу. Все эти товары потребления заняли почетные полки магазинов.

Однако сельскохозяйственные эксперименты с участием «Царицей полей» закончились провалом. Кукуруза отказывалась расти там, где были неподходящие климатические условия. В основном это Северные и Прибалтийские территории страны. Сельхозработники перестали засевать культурой огромные площади. Конечно, кукурузой не удалось заменить другие зерновые культуры, например, рожь или пшеницу. Однако кукурузные палочки и по сей день занимают место на прилавках в магазинах.

Благодаря содержанию витамина Е кукуруза обладает антиоксидантными свойствами, а посему продлевает молодость организма.

Со временем нашлось применение стеблю и другим частям кукурузы. Середина стебля стала применяться для изготовления папиросной бумаги. Сам стебель стал использоваться для производства строительных и упаковочных материалов. Воздушными обвертками початков набивают мебель и даже из кочерыжек получают фурфураль. Одним словом, удивительный злак недаром заслужил звание «Царицы полей».

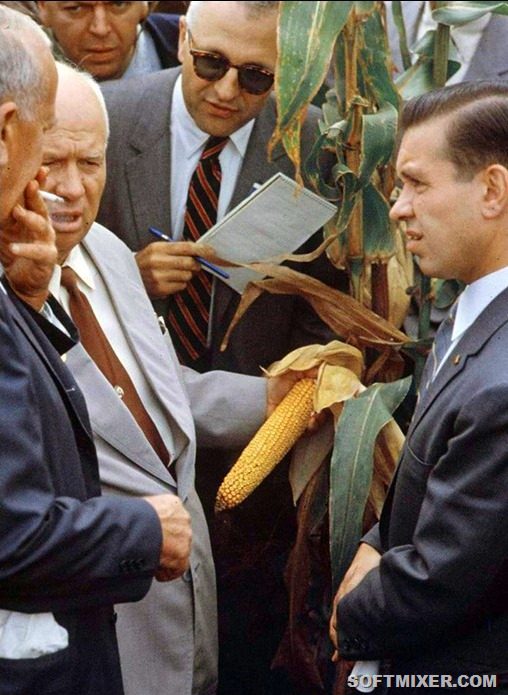

Оказался он там не случайно — в 1955 году, после отъезда из Штатов советской делегации, СССР пригласил к себе американских аграриев. Гарст добился разрешения на поездку в СССР и даже права на торговлю.

Фермер встретился с Хрущевым и уговорил того купить 5000 тонн кукурузных зерен. Заплатили золотыми слитками — больше расплачиваться было нечем.

Сын Хрущева, Сергей, в книге «Никита Хрущев. Реформатор», вспоминает:

«О том, что отец запускает руку в золотые кладовые, я узнал вскоре по возвращении его из отпуска. Он, в моем присутствии, обсуждал с кем-то из коллег выгоды совершенной с Гарстом сделки. Я возмутился…

Отец меня выслушал благодушно и ответил цитатой из Евгения Онегина: Как государство богатеет, И чем живет, и почему, Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет».

С 1959 года посадки кукурузы в СССР начинают расти почти в геометрической прогрессии: если в 1956 году под них отводилось 18 млн гектаров, то уже к 1962 году — 37 млн га. Кукурузу сеяли не только на юге страны, но и в северных регионах, вплоть до Вологодской области, хотя в местном климате вызревала плохо.

«Последствия бездумного следования директивам «свыше» были катастрофическими. Я хорошо помню, как, будучи ребенком, стоял в очереди за хлебом — серый хлеб был, черный тоже, а вот белого не было.

Булки давали либо по талонам, либо в соответствии с нормами отпуска. Мне тогда было 7-8 лет, и в одни руки я мог получить две белые булки по 7 копеек. Для этого нужно было выстоять две очереди — одну в кассу, другую на выдачу, ведь хлеба вполне могло и не хватить.

По телевизору показывали забитые полки магазинов — мол, вот, смотрите, хлеб есть. Но это были фотографии, сделанные до того, как в этот магазин вошли люди», — поделился с «Газетой.Ru» воспоминаниями профессор кафедры истории экономики Института общественных наук РАНХиГС Александр Бессолицын.

В 1963 году ситуация усугубилась. Из-за неурожая валовый сбор зерна составил всего 107,5 млн тонн (на 30% меньше, чем в 1962 году), а урожайность просела с 10,9 до 8,3 ц/га.

«Страна очутилась на грани. О голоде, сравнимом с голодом 1890 года речи не шло, но отцу стало не до реформ. В 1963 году все усилия свелись к тому, как продержаться до нового урожая», — пишет в своей книге Сергей Хрущев. По его словам, с прилавков исчезли не только белый хлеб, но также манка, вермишель и другие продукты.

«Неурожай 1963 года больно ударил по авторитету отца. Еще бы, два года назад он наобещал построить коммунизм, а теперь и приличного хлеба в магазине не найдешь. И в столовых исчез бесплатный хлеб, как объяснили — временно, всего на год… Людям, вопреки фактам, вдруг стало казаться, что при Сталине они жили лучше», — сетует Сергей Хрущев.

СССР пришлось закупить зерно у капиталистов.

«Все вместе составило около 12 миллионов тонн. Избавление от голода стоило 372,2 тонны золота из наличного на тот год запаса в 1082,3 тонны», — подсчитал Сергей Хрущев.

В середине октября 1964 года газета «Правда» сообщила, что Пленум ЦК КПСС удовлетворил прошение Хрущева об отставке. После прихода к власти Леонида Брежнева кукуруза была практически полностью вытеснена с пахотных земель — ее перестали выращивать даже в тех частях страны, где это делали давно и успешно.

Царица полей: кукурузная мечта Никиты Хрущева

Северной Корее угрожает голод. С таким заявлением в середине июня выступил на партийной конференции лидер КНДР Ким Чен Ын. Глава государства сравнил ситуацию с голодом середины 1990-х годов, унесшим сотни тысяч жизней в Северной Корее. Продовольственного кризиса опасался и Никита Хрущев, когда сельское хозяйство СССР поднималось из руин после Великой Отечественной войны. Решить проблему генсек пытался с помощью кукурузы. В народе Хрущева даже прозвали Никитой-кукурузником. Какая фатальная ошибка была допущена в кукурузном проекте? И почему историки считают, что именно она привела к отставке советского лидера? На эти вопросы ответили эксперты программы «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.

«Каждой телке по кукурузине!»

Американский фермер

Принято считать, что идеей засеять всю страну кукурузой Никита Сергеевич загорелся после поездки в США, но в действительности это не так. В 1955 году Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в СССР посетил американский фермер Росуэлл Гарст, который и расписал Хрущеву все преимущества злаковой культуры. Хрущева рассказ очень заинтересовал. В СССР свирепствовал продовольственный кризис: страна еще полностью не оправилась от последствий войны. Не хватало не только продуктов, но и кормов для животных. Американский фермер пообещал генсеку, что кукуруза сможет решить обе проблемы.

Золотая сделка

Во время официального визита в США Хрущев побывал на ферме Гарста в Айове. При виде его полей генсек окончательно укрепился в мысли, что именно кукуруза выведет СССР из продовольственного кризиса. Он договорился с американским аграрием о покупке семян маиса, которые в прямом смысле слова оказались золотыми.

Подобные управленческие решения для первого секретаря ЦК КПСС были делом привычным. Через несколько лет он заключил с правительством Израиля так называемую апельсиновую сделку, продав Иерусалиму советскую недвижимость на Ближнем Востоке в обмен на цитрусовые.

«Кукурузная лихорадка»

Расплата за «лихорадку» была суровой. Спустя несколько лет после начала кампании в СССР возник дефицит зерна. Кукуруза все-таки не вызрела, а пшеницы уже не было в достаточном количестве. Страна оказалась на грани голода. Правительству, как в военное время, пришлось вводить хлебные карточки.

Бессмертная идея

По одной из версий, именно провал кукурузной кампании стал причиной, по которой Хрущев покинул пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Его преемник Леонид Брежнев изменил сельскохозяйственную политику страны. С заморской злаковой культурой было покончено. Как и Никита Сергеевич, современные американские ученые верят: кукуруза может решить мировую проблему голода. Речь идет о генетически модифицированной культуре, которую разработали специалисты из Института микробиологии Ваксмана. Профессор Йоахим Мессинг утверждает, что по своим питательным свойствам трансгенный маис не уступает натуральному мясу.

О невероятных событиях истории и современности, об удивительных изобретениях и явлениях вы можете узнать в программе «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным! Смотрите с понедельника по пятницу в 13:00 на РЕН ТВ.

Почему кукурузу называют «Царицей полей»?

Кукуруза — одна из основных культур в мировом земледелия с разносторонним применением. Для продовольственных целей используется примерно 20% зерна кукурузы, на технические цели — 15-20% и около две трети — на кормовые.

Для начала чтобы узнать откуда пошло столь «Царское» название стоит узнать, историю появления этой культуры.

История появления

Кукуруза по исследованию многих учёных произошла из Центральной и Южной Америки, зоны тропиков и субтропиков, на что указывают археологические находки пыльцы, метелок, зерна и початков в результате генетических исследований.

Примерно около 5000 лет до н.э. Кукуруза была одной из главных продовольственных культур аборигенов этих районов.

После открытия им Америки. Первые образцы кукурузы попали в Европу в конце XV в. Первоначально она возделовалась как декоративная, лишь через некоторое время она была признана продовольственной культурой.

В XVI в. кукуруза быстро распространилась на Северную Африку, Индию, Китай. В России она стала известна в XII в. однако это не принесло результата.

Почему же Царица?

В первые Лозунг «Кукуруза — царица полей» появился в СССР в 1956 году. Как раз в это время в Советском союзе продвигался широкий план по внедрению, этого злака в Сельскохозяйственный оборот страны.

С целью обеспечению продовольствия для народа и не допускание голода.

Правительство предполагало обеспечить людей хлебом, мясом и молоком. А животных силосом. Лучше чем рожь, и больше пользы считали в то время, засевая каждый центнер земли, под урожай «новой» красавицы. Что в последствии снова получило неоднозначное название как «Кукурузная Эпопея». Но это совсем, другая история..

Так или иначе только благодаря пропагандистскому лозунгу «Кукуруза — царица полей» Кукуруза и получило столь Царский титул, закрепившее её название на многие годы.

Хотя строго по факту если утверждать, можно сделать вывод, что кукуруза для многих стран мира является ценным продуктом питания, что так же может не спроста носить это гордое название.

Если я в чём то ошибаюсь вы можете подправить меня. А так же вы можете высказать своё мнение, о этой статье, я обязательно приму во внимание, ваши доводы, комментарии и приложения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии! Делитесь в соц сетях.

Всего вам доброго и познавательного!

«Царь полей»

Именно кок-сагыз, активно выращиваемый на полях страны во времена Сталина, подготовил почву для хрущевской «царицы полей» — кукурузы

В истории советской сельскохозяйственной науки было множество экспериментов. Один из самых известных — повсеместное выращивание кукурузы, которую Хрущев назвал «царицей полей». Но мало кто знает, что был и «царь полей». Таковым при Сталине называли кок-сагыз. Сегодня мало кто из наших современников помнит такое растение, хотя в 30—40-е годы под него отводились самые лучшие белорусские земли. Со временем выращивание кок-сагыза было признано нерентабельным. Но сегодня есть повод вспомнить, что это за растение и с чем его едят.

В 1920-х годах молодая Страна Советов остро нуждалась в заменителях натурального каучука. Ввозить его из-за границы было очень дорого, а на территории СССР гевея (основной источник натурального каучука) не росла. В случае войны советская промышленность и армия рисковали остаться без резины. В 1931 году Сталин в своей речи «О задачах хозяйственников» заявил: «У нас в стране имеется все, кроме каучука. Но через год-два и у нас будет свой каучук». Надежды возлагались на ученых — в 1927 году советский химик Лебедев разработал технологию производства искусственного каучука из спирта. В 1931 году в Ленинграде заработал единственный в мире на тот момент завод по выпуску синтетического каучука. В 1937 году уже более 70 процентов резины в СССР изготавливали из отечественного синтетического латекса.

Однако синтетический каучук (именовавшийся официально — СК) уступал натуральному по всем параметрам, поэтому его создание проблемы до конца не решило. Нужен был отечественный заменитель гевеи. И он был найден.

Во второй половине 1920-х годов одна из экспедиций, искавшая «советскую гевею» в глухих уголках Тянь-Шаня (горная цепь на границе Казахстана и Киргизии), узнала, что местные жители любят для развлечения пожевать какие-то сухие корешки, от которых во рту остается комочек эластичной массы, напоминающий резину. Когда корешки попали в руки экспедиции, сомнения отпали, в них был самый настоящий каучук! Местные жители называли это растение кок-сагыз (зеленая жвачка). Когда ученые попросили местных жителей показать, где растет таинственный каучуконос, то их удивлению не было предела: им предъявили… одуванчики! Правда, потом выяснилось, что это особое растение, еще неизвестное науке. Но с одуванчиком оно, действительно, состоит в самом близком родстве.

Дикий кок-сагыз растет только в горном Казахстане. Но растение прохладных и влажных горных долин неплохо прижилось на землях Украины, в Подмосковье, Ленинградской области. Агрономы разработали особые приемы возделывания кок-сагыза на семена и на производство каучука. Удавалось выращивать 100, 120 и даже 130 центнеров корней кок-сагыза с гектара. Это был неплохой результат — до 100 килограммов чистого каучука с одного гектара. Кок-сагыз стал основным натуральным сырьем советской резиновой промышленности.

За внедрение каучуконоса во второй половине 1930-х годов принялись и в Беларуси. Пленум ЦК КП(б)Б издал постановление о необходимости внедрения кок-сагыза в сельское хозяйство БССР как стратегически важной культуры. Особенно перспективными для выращивания кок-сагыза считались осушенные торфяники, которых в Беларуси было с избытком. Под каучуковые плантации отвели тысячи гектаров земли по всей республике. В колхозах создавались каучуководческие бригады. В общем, внедрение при Сталине кок-сагыза по размаху во многом напоминало историю с кукурузой при Хрущеве.

Кок-сагыз воспевался в художественных произведениях — заслуженный деятель искусств белорусский композитор Николай Чуркин в 1941 году написал музыку к народной музыкальной комедии «Кок-сагыз» на белорусском языке, в которой были задействованы народные и заслуженные артисты БССР (текст ее хранится в Госархиве Минской области). Одна из хоровых партий этой комедии так и называется: «Кок-сагызный марш». Еще один белорусский композитор Самуил Полонский написал уже совершенно забытую ныне комедийную оперетту «Зарэчны Барок» — о колхозе, в котором выращивали кок-сагыз, но, перепутав, стали по той же технологии разводить кур. В общем, мощная идеологическая и культурная поддержка, или, говоря современным языком, пиар кок-сагызу был обеспечен.

О кок-сагызе писали все белорусские газеты того времени — от центральных до районных. Областная «Минская правда» только за 1951 год посвятила кок-сагызу десятки материалов с характерными названиями: «Больше кок-сагыза родной стране!», «Урожай каучуконоса будет завоеван!», «Как мы вырастили высокий урожай кок-сагыза», «Кок-сагыз — важный резерв экономики колхозов», «За 50 килограммов семян кок-сагыза с гектара!» и т.д. 18 декабря 1951 года даже состоялся слет молодых каучуководов области.

Вопросами селекции и разведения кок-сагыза занимались известнейшие советские биологи, генетики и агрономы, даже прославившийся своей борьбой с «лженаучной» генетикой академик Лысенко. Именно он решил проблему быстрого вырождения кок-сагыза — в европейской части СССР тянь-шаньский одуванчик рос не слишком хорошо и быстро терял каучуконосные свойства. Лысенко предложил сажать кок-сагыз не семенами, а отрезая черенки.

Однако была и еще одна сторона медали — возделывание кок-сагыза все равно обходилось слишком дорого. Корешки — мелкие. Чтобы выкопать их из земли, нужна рабочая сила. Размножался так же, как и одуванчик, — белые шары с семенами-парашютиками стелились у самой земли, никакой машине их не подцепить. Значит, собирать семена тоже надо было вручную — этим занимались чаще всего крестьянские дети. «Каучуковые» плантации в белорусских условиях нуждались в постоянной прополке, иначе их быстро «оккупировал» некаучуконосный родственник — обыкновенный одуванчик. Опять лишние расходы. Словом, со временем в кок-сагызе начали понемногу разочаровываться. Лишь практически бесплатный труд колхозников позволял получать советской экономике хоть какую-то выгоду от выращивания кок-сагыза.

Внедряемый принудительно, малорентабельный кок-сагыз после смерти Сталина был быстро забыт. Тем более что советским ученым удалось разработать новые виды синтетического каучука, превосходившие по качеству кок-сагызный. На смену «царю полей» — кок-сагызу пришла «царица полей» — кукуруза.

Казалось бы, растение с экзотическим названием давно стало историей одного из многочисленных советских сельскохозяйственных экспериментов. Но летом 2008 года появились сообщения о том, что опыты с выведением кок-сагыза с повышенным содержанием каучука проводятся в США. Дело в том, что основным поставщиком натурального каучука сейчас является только один регион — Юго-Восточная Азия. Родина гевеи — Бразилия — практически не производит каучук, все плантации там поражены зловредным грибком, бороться с которым пока еще не умеют.

К тому же до сих пор ученые не могут решить проблему искусственного каучука — по своим качествам и свойствам он все же уступает натуральному. Поэтому сок гевеи, добываемый все теми же примитивными способами, что и сотню лет назад, по-прежнему востребован современной промышленностью, и с каждым годом эта потребность только растет (цены на каучук выросли с 2002 года в семь раз). Неприхотливый кок-сагыз может решить проблему с постоянным дефицитом натурального каучука в мире. Так что его история еще не закончилась.