что быстрее пуля или истребитель

Самый быстрый самолет в мире и его конкуренты. С какой скоростью они летают

Современные самолеты способны летать очень быстро. Под «быстро» я понимаю не скорости в 10 раз быстрее автомобиля, а действительно БЫСТРО. Даже без форсажного режима современные истребители с легкостью преодолевают скорость звука. Пассажирская авиация уже давно летала на сверхзвуковых скоростях. Это было возможно, но дорого, поэтому (в том числе) полеты и прекратились около 20 лет назад. Все это хорошо, но если покопаться в истории и архивных документах, можно найти несколько самолетов, которые летали не просто на сверхзвуке, а на гиперзвуке, то есть в несколько раз быстрее скорости звука. Как такое вообще возможно, что с ними случилось и существуют ли они сейчас? В конце концов, в наше время скорость важна во всем, особенно в бою. Кроме этого, важна оперативная доставка груза и пассажиров в любую точку планеты. Так что там с самым быстрым самолетом в мире?

Такая конструкция вряд ли полетит со скорость в несколько тысяч километров в час. Для этого нужны другие характеристики.

С какой скоростью летают самые быстрые самолеты

На самом деле в список, который мы сегодня будем обсуждать входят не все самолеты, которые могут развивать огромную скорость. Все из-за того, что часть из них секретные, а другая часто существовала только на бумаге, или ее образцы нельзя считать законченными изделиями.

Несмотря на это, я расскажу о достаточном количестве самолетов, которые просто поражают воображение и вызывают большой интерес с точки зрения технологий. Как водится, расположим их в порядке увеличения скорости, чтобы это действительно было похоже на рейтинг.

General Dynamics F-111 — быстрый бомбардировщик

Этот самолет нельзя назвать чем-то выдающимся с точки зрения скорости. Он едва превосходил по этому показателю пассажирские Concorde (про который я уже писал большую развернутую статью) и ТУ-144, которые могли развивать скорость примерно 2200-2400 километров час.

General Dynamics F-111. При своей относительно классической конструкции от выглядит очень необычно.

Тем не менее, Aardvark, как еще называли F-111, мог достигать в полете скорости, в два раза превышающей скорость звука. Его максималка составляла 2 645 километров в час. По тем временам это было неплохой скоростью, которая позволяла с успехом проводить многие военные операции.

Скорость звука (распространения звуковой волны) сильно зависит от среды, в которой она измеряется. Чем плотнее среда, тем выше скорость звука. То есть на большой высоте и при разряженном воздухе она ниже, чем у поверхности земли. Для простоты принято считать, что скорость звука составляет примерно 330 метров в секунду (примерно 1200 километров в час). Все это очень примерно, но для понимания масштаба величин этого достаточно

Первые образцы поступили на вооружение 4480-й тактической истребительной эскадрильи США в октябре 1967 года. За время службы было потеряно только по официальным данным более 10 самолетов.

Изменяемая стреловидность крыла позволяет сверхзвуковым самолетам быть эффективными на любой скорости.

В 1996 году их вывели их состава ВВС США, а за это время они успели поучаствовать в некоторых операциях войны во Вьетнаме, в операции ”Каньон Эльдорадо” (атака на резиденцию Каддафи в Ливии), в операции ”Буря в пустыне в Ираке, и других военных действиях.

Чем отличаются крылатые и баллистические ракеты и какие они ещё бывают?

McDonnell Douglas F-15 ”Eagle” — самый известный истребитель

Этот самолет считается ярким представителем своего времени и истребителей четвертого поколения. Такие самолеты называют всепогодными тактическими истребителями, способными завоевать превосходство в воздухе.

Самолет поступил на вооружение американской армии в далеком 1976 году и за время службы успел поучаствовать в десятках операций в Персидском заливе, Ближнем востоке и даже в Югославии. Послужной список машины огромен, а сколько раз эти самолеты поднимались в воздух для выполнения секретных боевых задач или перехвата неопознанных воздушных целей, вообще не сосчитать.

Этот самолет висел на плакатах в комнате многих мальчишек лет 15 назад. У меня тоже.

Всего было создано аж 22 модификации этого самолета, предназначенных для разных задач. Максимальная скорость самолета составляет 2650 километров в час.

МиГ-31 — двухместный истребитель

Этот самолет изначально проектировался, как сверхзвуковой истребитель-перехватчик для полетов в любую погоду. В итоге им он и получился. Это самолет дальнего радиуса действия, у которого есть несколько модификаций под разные условия использования.

История самого известного самолета в мире и почему Конкорд больше не летает

Примечательно, что именно этот самолет сал первым в СССР боевым самолетом четвертого поколения. Спектр его применения очень высок. Он способен перехватывать любые воздушные цели на больших, средних, малых и предельно малых высотах. Даже тепловые ловушки и искусственно созданные радиолокационные помехи не должны быть для него проблемой.

Не хотелось бы встретить такую машину в воздухе.

Экипаж составляет два человека. Эта машина способна разгоняться до 3000 километров в час, что не оставляет шансов самолету противника. Конечно, если он не идет дальше в нашем списке.

Самолеты с вертикальным взлетом. Как они работают и зачем нужны

МиГ-25 — сверхзвуковой перехватчик

Решение о проектировании МиГ 25 было принято на основании того, что у Советского Союза не было самолета, который смог бы летать на очень большой высоте и с очень большой скоростью. Тем более, из-за океана поступили разведданные о том, что американцы готовят новые средства нападения — сверхзвуковой бомбардировщик ”Валькирия”, ракету ”Навахо” и самолет-разведчик A12. Забегая вперед, оказалось, что ”Валькирия” слишком дорогая и от нее отказались, ”Навахо” просто оказалась неудачной, а А-12 позднее сменил индекс на SR-71, но тоже особо не добился славы. Впрочем, к нему мы еще вернемся в этой статье.

Этот самолет навсегда останется в истории авиации. При том, что летает до сих пор.

Модификация МиГ-25Р не имела вооружения. Вместо этого у нее были мощные камеры.

Характеристики самолета не предполагали выполнение на нем фигур высшего пилотажа, но летчики все равно делали это, и руководство их даже поощряло. Сделан, в отличии от других самолетов, он был не из алюминия, а из стали. Только так можно было эффективно противостоять нагреву при трении о воздух на максимальной скорости. Вообще машина могла подниматься на 22 500 метров и преодолевать до 2 000 километров. Всего было выпущено около 1 000 Миг-25 разных модификаций. Его максимальная скорость составляла 3 300 километров в час.

SR-71 ”Blackbird” — черная птица

Этот самолет формально послужил причиной создания МиГ-25, но сам по себе был не менее интересным. Это стратегический сверхзвуковой самолет-разведчик ВВС США. Для своего времени он летал чертовски быстро — более 3 700 километров в час.

Чем вам не самолет «Людей Х»?

Сухая масса самолета составляет 27 тонн, а максимальная взлетная — 77 тонн. Это не удивительно, читывая, сколько топлива ему приходилось брать на борт. Он летал очень быстро и даже несколько раз нарушал границы СССР. Командование думало, что такие действия окажутся безнаказанными. В результате одного из таких пролетов его сбили и полеты прекратились. Никто не хотел отдавать такой самолет, пусть и в разрушенном виде, противнику. Это была слишком ценная информация и очень большие риски за возможность сфотографировать территорию страны около границы.

North American X-15 — может ли самолет улететь в космос

Этот самолет разгонялся до фантастических 7 300 километров в час, но его нельзя назвать серийным. Это был экспериментальный самолет. Такой тип машин еще называется ”ракетоплан”. В его конструкции используются уже не самолетные реактивные двигатели, а ракетные.

Больше похоже на ракету, но это все еще самолет.

X-15 создавался не для военных действий или разведки, а для изучения поведения техники на гиперзвуковой скорости. А также он помогал проводить исследования по выводу крылатых аппаратов в верхние слои атмосферы и входу обратно. До сих пор это единственный самолет, который совершил суборбитальный космический полет с пилотами и вернулся обратно. Вообще, потолком этой ”штуковины” являлась высота 107 000 метров. Именно на такую высоту в 1963 году дважды и поднимался North American X-15, пилотируемый Джозефом Уокером — летчиком-испытателем NASA и неофициальным астронавтом.

3700 километров в час. Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового пассажирского самолета

Orbital Sciences Corporation Х-34 — рекорд скорости на самолете

Продолжаем идти по нарастающей и еще один самолет, который больше похож на ракету, но формально является именно самолетом, так как придерживается его принципов управления и имеет несущие крылья. Этот самолет уже не имел на борту пилотов, в воздух поднимался ”под брюхом” самолета-носителя. Зато во время испытаний в 2004 году он разогнался до 11 000 километров в час над Тихим океаном.

11 000 километров в час? Засекай!

Изначально планировалось, что аппарат сможет набрать 12 200 километров час, но не получилось. Что касается конструкции, то самолет сам по себе не очень большой и имеет длину всего 17,78 метра, а размах крыльев 8,85 метра. За движение отвечает твердотопливный двигатель, на производство которого потратили четверть миллиарда долларов, а на испытания — 7 лет.

Самолет не может подниматься слишком высоко, хотя 75 километров — это уже более чем внушительная цифра.

Virgin Orbit не смогла запустить ракету с самолета — что с ней стало?

Boeing X-43 — самый быстрый самолет в мире

Этот самолет лишь ненамного превзошел результаты предыдущего аппарата, но победитель должен быть только один. Boeing X-43 развил скорость, которая примерно в 9,5 раз выше скорости звука — 11 230 километров в час. Проект обошелся также в четверть миллиарда долларов, но его реализация заняла 10 лет.

Boeing X-43 тоже является беспилотником и при этом он не очень большой. Размах крыльев всего 1,5 метра, а длина лишь 3,6 метра. Говорить о практическом применении такого самолета не приходится. Он тоже создавался, как летающая лаборатория.

Больше похоже на бумажный самолетик, но нет…

Интересно, что в его конструкции нет трущихся деталей. Топливом для него является смесь кислорода и водорода, которая в своем выхлопе дает просто водяной пар. Самолет должен был показать, что такие скорости возможны, а еще, что возможно использования альтернативных видов топлива.

Также он должен был показать, что времена, когда самолет может долететь до любой точки мира за 2-3 часа, уже почти наступили.

Какой самолет из нашего списка вам больше всего понравился? Мой любимчик МиГ-25. Особенно мне нравится его угловатый строгий внешний вид. Про него я готов даже написать отдельную статью и может быть когда-то это сделаю, а пока выскажите свое мнение в комментариях или в нашем Telegram-чате.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

21 сентября 1956 года тест–пилот фирмы Grumman Томас Эттридж взлетел на истребителе F11F «Tiger» BuNo 138620 для проведения тестовых стрельб на полигоне над Атлантическим океаном.

Давайте вспомним как это было …

В двадцати милях от побережья Эттридж начал пологое пикирование с высоты 6 километров. Снизившись до четырех километров, он произвел короткую четырехсекундную очередь из своих четырех 20–мм пушек, выпустив около семидесяти снарядов, после чего включил форсаж, перевел самолет в более крутое пике и на высоте 2 километров расстрелял оставшиеся снаряды. В этот момент самолет затрясло, а фонарь кабины покрылся сетью трещин.

Эттридж решил, что его самолет столкнулся с птицей, сообщил о происшествии диспетчеру, отметив, что наблюдает большую пробоину в правом воздухозаборнике, сбросил скорость и направил самолет в сторону Груммановской авиабазы неподалеку от города Калвертон, штат Нью–Йорк. Однако настоящие проблемы только начинались — двигатель самолета оказался поврежден, тяга упала до 78 процентов от максимальной. Все попытки увеличить обороты двигателя приводили к сильнейшей вибрации.

Стало ясно, что до базы самолет не дотянет. В конце концов двигатель окончательно отказал, и Эттридж, н е дотянув до взлетно–посадочной полосы всего километр, посадил самолет на брюхо в лес, прорубив стометровую просеку в зарослях. От удара самолет разрушился и загорелся, Эттридж со сломанной ногой и компрессионным переломом позвоночника чудом смог выпутаться из привязных ремней и отползти на безопасное расстояние.

Расследование инцидента дало поразительные результаты — самолет Эттриджа оказался поражен собственными снарядами первой очереди. Если бы самолет продолжил снижение под первоначальным углом, он бы пролетел над траекторией снарядов, но Эттридж увеличил угол снижения и скорость, скорость снарядов, наоборот, снизилась, и через некоторое время самолет и снаряды встретились в одной точке пространства.

Снаряд, извлеченный из двигателя F11F «Tiger» Эттриджа

После инцидента командование флота США рекомендовало пилотам отворачивать в сторону или по крайней мере уменьшать угол пикирования самолета после стрельбы из пушек, хотя по всеобщему признанию, случай Эттриджа был слишком невероятен для того чтобы повториться вновь.

Эттридж восстановился достаточно быстро и продолжил работу в качестве тест–пилота Grumman, а позже участвовал в работе над лунным модулем программы «Apollo».

Новое в блогах

От пуль инженера Герлиха до высокоскоростных боеприпасов

Весной 1930 года Гарольд Герлих объявил, что при стрельбе из винтовки своей конструкции калибра7 миллиметровполучил начальную скорость пули 1400 м/сек. и уверен в возможности увеличения скоростей выше 1650 м/сек.

Эта информация вызвала бурную полемику в оружейной печати, причем многие видные специалисты отнеслись к заявлению Герлиха довольно скептически.

В марте 1931 года Герлих испытал на полигоне в Ванзее винтовку и патроны калибра7 мм, дававшие пуле массой 6,5 грамма начальную скорость 1475 м/сек. В июне того же года подобная пуля достигла скорости 1600 м/сек., а при использовании увеличенного заряда – немыслимой скорости 1700 м/сек. Эти факты опровергли сомнения тогдашних оппонентов конструктора.

В своих опубликованных материалах Герлих упорно сохранял ноу-хау, умалчивая об устройстве своей пули и конструкции ствола винтовки. Однако позднее оказалось, что «сверхскоростная» пуля Герлиха представляла собой доработанную и усовершенствованную пулю системы Карла Пуффа, которая испытывалась еще в 1907-1908 годах. Пуля Пуффа имела диаметр, равный диаметру ствола по полям нарезов, ведущей частью служил специальный поясок. Нарезка ствола была также необычной – здесь были применены прогрессивные нарезы: в казенной части они были глубокими, а в дульной части – более мелкими. Поясок пули заполнял нарезы и при прохождении канала ствола сплющивался; благодаря этому пуля встречала неослабевающее сопротивление во время прохождения ствола. Кроме того, на тыльную часть пули был надет поддон из прессованного пороха; входя в нарезы, это пороховое кольцо разламывалось, образовавшиеся обломки пороха горели медленнее основного заряда, что приводило к более низкому максимальному давлению в стволе, а это способствовало нарастанию скорости пули. До выстрела пороховой поддон играл роль дополнительного приспособления для правильного расположения пули в гильзе, а при выстреле центрировал пулю, входящую в нарезку ствола.

Пуля Пуффа имела калибр ведущей части 7,78 мм (по пояску – 9,22 мм), массу 12,7 г, поперечную нагрузку 27,7 г/см2. Начальная скорость этой пули достигала 902 м/сек. Однако в то время конструкция Карла Пуффа не была использована ни в боевом, ни в охотничьем оружии.

Гарольд Герлих через 20 лет удачно развил систему Пуффа, добавив к пуле еще один ведущий поясок, при этом оба пояска были сделаны «значительно увеличенного диаметра».

При стрельбе по броневому листу толщиной 12 мм с дистанции 50 метров пуля Герлиха проламывала дыру диаметром 15 мм. Дальнейшие исследования показали, что при скорости пули свыше 1150 м/сек. в броне получаются не пробоины обычного вида, а проломы. При этом броневая плита в месте удара пули становится хрупкой, как стекло.

Винтовка и боеприпасы Герлиха первоначально разрабатывались как охотничьи, поэтому проводились опытные стрельбы по средним и крупным зверям. Это испытание показало, что пуля Герлиха имеет усиленное останавливающее действие и наносит совершенно чудовищной силы ранения: поражаемые кости как бы взрывались, разбрасывая осколки и увеличивая тем самым площадь раны.

Кучность системы Герлиха также значительно превосходила обычные армейские винтовки: на дистанции 100 метров 5 пуль массой 6,5 г укладывались в круг диаметром 1,7 см, а при стрельбе на 1000 метров 5 пуль массой 11,7 г ложились в круг диаметром 26,6 см.

Кроме того, благодаря высокой скорости пули внешнее воздействие на нее (ветер, влажность, температура воздуха) очень незначительно сказывались на ее точности. Форма траектории была настильной, поэтому при стрельбе требовалось меньше перестановок прицела.

В СССР разработки Герлиха вызвали определенный интерес, и потому уже в 1932 году на Научно-испытательном полигоне была испытана 7-мм винтовка «Хальгер». Однако явные недостатки конструкции – чрезмерно сильная отдача, большой вес, слабое запирание патрона затвором, малая живучесть всей системы – привели к заключению, что данный образец не имеет практической ценности и представляет интерес только как экспериментальная модель.

Несмотря на явные недоработки конструкции, сверхскоростные боеприпасы требовали дальнейших испытаний, так как, несомненно, имели перспективу дальнейшего развития. Однако германские власти не поддержали исследований Герлиха, поэтому он переехал в Великобританию, где проводил работы по созданию сверхскоростной пушки, а затем – в США. Там на Эбердинском полигоне в 1932-1933 годах испытывалась сверхскоростная винтовка «Хальгер-ультра» калибра 6,197 мм. Начальная скорость пули этой системы составляла 1760 м/сек.

Утверждения Шарпа о том, что сверхскоростная пуля Герлиха, по сути, не более чем обычный рекламный трюк, имеют под собой некоторые основания. Дело в том, что при испытаниях «магнума» Герлиха в СССР в самом деле были обнаружены странные несоответствия между заявленными фирмой характеристиками и реальными данными.

С теоретической же точки зрения выводы советских оружейников сводились к следующему: во-первых, основным преимуществом конического ствола является то, что он короче цилиндрического (при одинаковых выходных калибрах); при других равных условиях, уменьшение массы снаряда в два раза приводит к увеличению начальной скорости на 33 процента (правда, для реализации этого требуется существенное изменение качества заряда – толщину горящего свода порохового зерна необходимо уменьшить на 25 процентов); наконец, переход к снаряду легкого типа при сохранении того же веса заряда нагрузка на лафет существенно уменьшается, несмотря на увеличение скорости снаряда.

Однако на этом история сверхскоростных пуль не закончилась. Точнее, она плавно перетекла в начало разработок высокоскоростных артиллерийских снарядов. В противотанковой артиллерии вермахта уже к 1941 году появились орудия калибра28 ммс цилиндро-коническим стволом, стрелявшие бронебойными и осколочными снарядами. А вслед за этим в германские войска начали поступать пушки калибра 42 мм и 75 мм.

Снаряд для стрельбы из орудия с коническим стволом (вверху – до выстрела, внизу – после)

Неизвестно достоверно, насколько эффективными оказались эти артиллерийские системы в качестве противотанкового средства вермахта, зато более известно, что с подобной проблемой столкнулись и советские конструкторы, когда на фронте появились тяжелые немецкие танки, и это вызвало активные поиски путей повышения бронепробиваемости.

Схема подкалиберного бронебойного снаряда:

1 – баллистический наконечник;

3 – бронебойный сердечник;

Примерно так же ведут себя при встрече с броней сердечник и поддон. Поддон при ударе полностью разрушается, а сердечник по инерции продвигается вперед, пробивая слой брони. Поскольку площадь сечения сердечника намного меньше площади поперечного сечения обычного снаряда, а плотность его материала намного выше, то с учетом высокой скорости встречи достигается такая концентрация энергии на единицу площади сердечника, которая в несколько раз выше, чем у обычного снаряда.

В послевоенные годы сотрудник одного из закрытых советских НИИ В.Яворский сделал еще более удивительную разработку на основе той же технологической схемы. Сконструированные им подкалиберные бронебойные снаряды, калибр которых был в два с небольшим раза меньше калибра орудийного ствола, имели в стволе относительный вес 3,5 куба калибра, после вылета из ствола это значение увеличивалось до 50, что обеспечивало снарядам скорость от 1800 до 2000 м/сек. Поразительнее всего тот факт, что подобные скорости достигались при стрельбе из гладкоствольного орудия. Стабилизация снаряда в полете производилась с помощью специальных перьев. Подкалиберные снаряды конструкции Яворского были приняты на вооружение к 100-мм противотанковой пушке Т-12 «Рапира», а также к 115-мм и 125-мм танковым пушкам.

О том, что это действительно так может говорить появившееся в СМИ в начале двухтысячных годов сообщение, что казахский физик И.Ибрагимов сделал сенсационное открытие, которое позволило изобрести супероружие.

Если таким запатентованным устройством снабдить крупнокалиберный пулемет, то очередь из него прошьет танк, как фанеру. Такими пулеметами можно заменить современные зенитные комплексы и сбивать сверхзвуковые истребители. А снайперские винтовки позволят вести огонь на поражение на расстоянии свыше двух километров.

Автору был задан вопрос, почему стандартный карабин с обычным патроном вдруг побивает все рекорды дульной скорости?

— Как известно, при сгорании пороха в патроне происходит расширение газов. Но только одна треть сил направлена вдоль оси, то есть лишь треть пороховых газов давит на пулю. Мы изменили конфигурацию ствола, и теперь все силы направлены на то, чтобы вытолкнуть пулю.

С тех пор информация об этой уникальной разработке мне больше не попадалась.

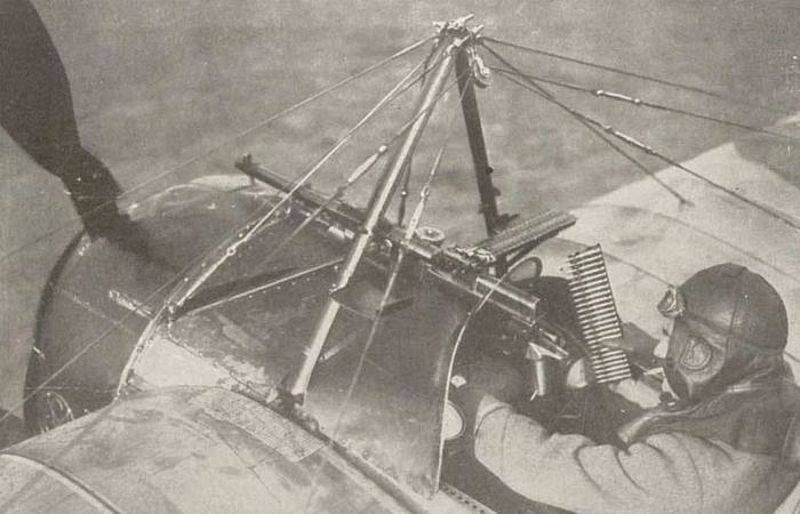

В первых воздушных боях авиаторы часто стреляли друг в друга из револьверов и пистолетов, при этом бои в буквальном смысле проходили на расстоянии пистолетного выстрела. Однако уже в 1914 году были представлены первые синхронизаторы, которые позволяли вести огонь через вращающийся воздушный винт без опасности его повреждения. В 1915 году первые синхронизаторы появились на боевых самолетах. Сначала на французских, а затем и на немецких.

Появление первых синхронизаторов

На самом деле вопрос о том, как самолеты стреляют через вращающийся винт и не отстреливают себе лопасти, в какой-то момент появлялся в голове почти каждого человека. Практически все, кто интересовался авиацией дореактивной эры, искали ответ на этот вопрос. При этом интерес к теме подогревался большим количеством фильмов военной тематики, которые продолжают снимать и по сей день.

Ответом на вопрос, мучающий людей только знакомящихся с миром авиации, является «синхронизатор». Именно так назвали механизм, изобретенный в годы Первой мировой войны. Сам синхронизатор представлял собой устройство, которое позволяло летчику вести огонь через область, которая ометалась воздушным винтом самолета, без опасности повреждения винта пулями, а затем и снарядами.

Турель с пулеметом, конечно, облегчала жизнь в бою, но она позволяла вести огонь лишь в задней полусфере, исключая наиболее актуальную для всех истребителей фронтальную зону. Первые решения проблемы с курсовой стрельбой через вращающийся винт были предложены уже в 1913–1914 году. Считается, что первыми такие устройства предложили швейцарский инженер Франц Шнайдер и француз Солнье.

Уже в ходе войны идею Солнье развил французский летчик, спортсмен и герой Первой мировой войны Ролан Гаросс. Сегодня это имя знакомо людям даже максимально далеким от авиации. Именно в его честь назван теннисный турнир – один из четырех турниров Большого шлема, проводящийся в Париже.

У конструкции были свои недостатки. Примерно 7–10 процентов пуль терялось так, попадая в отражатели. При этом винт прибавлял в весе, нагрузка на двигатель возрастала, что вело к преждевременному выходу из строя. Полезная мощность винта также падала на 10 процентов. Но все эти недостатки компенсировались возможностью ведения огня по курсу самолета.

В феврале 1915 года в распоряжение су-лейтенанта Ролана Гарроса был предоставлен одноместный «Моран Парасоль», который получил новую систему с отсекателями на лопастях винта. Уже 1 апреля того же года новшество показало себя во всей красе. На высоте в тысячу метров летчик сбил немецкий самолет-разведчик «Альбатрос», а затем за короткое время одержал ещё ряд воздушных побед.

«Бич Фоккера»

Утром 18 апреля 1915 года Гаросс совершил вынужденную посадку на территории, занятой немцами, и попал в плен. До прибытия немецких солдат он успел поджечь свой самолет, но полностью он уничтожен не был. Немцы получили возможность изучить французское устройство для стрельбы через винт. Быстро выяснилось, что немецкие пули, покрытые хромом, разносят и сами отражатели, и винт, в отличие от медных французских пуль.

В любом случае копировать французскую разработку немцы не стали. При этом работы над созданием синхронизторов велись во многих странах Европы ещё до начала войны. Германия не была исключением. Механический синхронизатор изобрел для немцев голландский авиаконструктор Антон Фоккер. Им он оснастил истребитель-разведчик Fokker E.I.

Самолет представлял собой расчалочный моноплан, дальнейшую модификацию разведчика Fokker М5К, который, в свою очередь, был создан на базе французского аэроплана «Моран Солнье» G. Основным отличием и от модели М5К и от французского самолета стал синхронизированный пулемет.

Fokker E.I – стал первым полноценным серийным истребителем, способным вести огонь через лопасти винта. В воздушных боях это давало немецким летчикам сильное преимущество над истребителями союзников, у которых пулеметы были расположены менее удобным образом. Уже к концу лета 1915 года превосходство немцев в воздухе стало абсолютным. Английская пресса даже придумала для нового немецкого самолета название «Бич Фоккера», что отражало тяжелейшие потери, которые несли КВВС Великобритании в боях с немцами.

Новый истребитель Германии за счет появления механического синхронизатора был опасен даже для французских вооруженных истребителей, в том числе моделей с толкающим винтом. Даже с пулеметом на борту у таких машин отсутствовала защита задней полусферы. Немецкие летчики, которые заходили в хвост французским самолетам, безнаказанно расстреливали противника, поражая двигатель.

Простейшее устройство Фоккера обеспечивало немцам полное превосходство в небе до весны 1916 года, пока один из самолетов не совершил вынужденную посадку на занятой французами территории. Англичане и французы быстро скопировали устройство и получили возможность сражаться с немцами на равных.

Устройство механического синхронизатора Фоккера

Механический синхронизатор Фоккера позволил связать стрельбу пулемета со скоростью вращения винта. Конструкция была надежной и простой и надолго обосновалась в авиастроении. Фоккер связал гашетку с тягой винта, позволяя пулям пролетать мимо вращающихся лопастей. По сути, он представил простой и изящный кулачковый механизм, который один раз за вращение «выключал» гашетку в тот момент, когда лопасти пропеллера оказывались в определенной точке.

На вращающуюся часть двигателя конструктор установил диск с выступом. При вращении этот кулачок двигал тягу, которая была связана со спусковым механизмом пулемета. Каждый раз выстрел производился сразу после того, как лопасти проходили перед стволом пулемета. Так Фоккер решил две основных проблемы: обеспечил сохранность винта и добился высокой скорострельности. Хотя скорострельность здесь напрямую зависела от оборотов двигателя.

Устройство синхронизатора. С 40 секунды хорошо видно, как работает кулачок синхронизатора

Синхронизатор определенно требовал точной настройки уже после установки на самолет, однако оказался настолько успешным, что полностью изменил ход воздушной войны, на долгие годы став образцом для подражания. В дальнейшем к началу Второй мировой войны на истребителях появились более совершенные электронные синхронизаторы, что позволило повысить темп стрельбы.

При этом даже к тому моменту с синхронизаторами могли быть проблемы. К примеру, они проявились на советском истребителе МиГ-3, который начал массово поступать в части только перед самым началом Великой Отечественной войны. Отказы синхронизаторов в 1941 году случались на данной модели достаточно часто, что вело к прострелу лопастей винта крупнокалиберными пулями. На больших скоростях полета такой дефект мог привести к потере самолета и гибели летчика.

Полностью от синхронизаторов отказались только после перехода с винтовых самолетов на реактивные, когда данные устройства потеряли свою актуальность. Это произошло уже в 1950-е годы.

masterok

masterok