что было на месте обского водохранилища раньше

Карта затопленных деревень: что покоится на дне Обского моря

«4 ноября в 10 часов вечера строители Новосибирской ГЭС навсегда преградили путь реке Оби в старом русле, направив ее воды через бетонную плотину» — такое сообщение опубликовала газета «Советская Сибирь» 6 ноября 1956 года. Но у любой медали есть две стороны. ГЭС не только дала городу электричество и развитие, но и стерла с лица земли десятки сел и деревень.

51 населенный пункт попал в зону затопления водохранилища. Это округ города Бердска и трех районов Новосибирской области: Новосибирского сельского, Ордынского и Ирменского (23 декабря 1954 года был упразднён, а его территория разделена между Новосибирским и Ордынским районами).

Полностью было затоплено 3249, частично 3349 дворов. В некоторых селах числилось от 100 до 400 дворов: Верхние Чемы, Тюменькино, Верхняя Ельцовка, Атаманово, Морозово, Красный Яр, Темново, Еремино, Пичугово, Старый Шарап, Новостроец, Елбань, Усть-Хмелевка и другие.

В фонде Новосибирского областного комитета КПСС имеется «Докладная записка о мероприятиях по переселению и переносу на новые места предприятий, строений и сооружений в связи со строительством Новосибирской гидроэлектростанции», адресованная заместителю председателя Совета Министров СССР Маленкову, и датированная 28 февраля 1952 г.

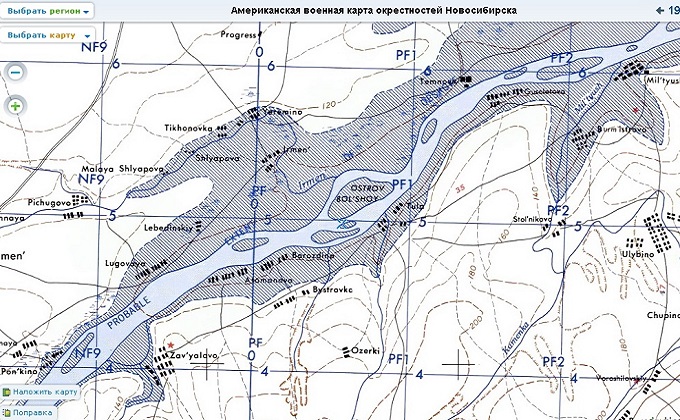

Американская военная карта наглядно показывает, сколько территории ушло под воду

Вода начала подниматься весной 1957 года, но переселяли людей заранее, с 1 июня 1953 года. Для этого государство выделило 40 миллионов рублей. Переселенцев освободили от налогов на три года, помогали со строительством. По воспоминаниям старожилов, лес раздавали бесплатно и практически без ограничений, так как требовалось срочно очистить зону затопления от деревьев на площади 33 тыс. га. В новых населенных пунктах возводили всю необходимую инфраструктуру: дома культуры, больницы, музыкальные школы.

Вот как писала о переселении из зоны затопления газета Ордынского района в середине 50-х: «В новом Ордынском насчитывается уже 60 улиц и переулков, тогда как в старом их было всего 19». В январе 1957-го улиц в новой Ордынке было уже 115. К концу мая того же года вода в Обском водохранилище поднялась на 10 метров.

Еще до затопления была создана специальная комиссия для замера земельных участков и оценки жилья, чтобы на новом месте выдать переселенцам равноценный участок. «Многие люди, чьи усадьбы попали в зону затопления, не верили, что в будущем вода поднимется настолько, что все окажется затоплено. В Ордынском, на улице Красноармейской я видел, что треть усадеб уже снесена. Колхозники переселились на Маргазу и в Чернаково, а рабочие и служащие переехали в новый центр села», – вспоминает житель Ордынского района Михаил Сибирцев.

Первое документальное упоминание о деревне относится к 1707 году. По ревизской переписи Чаусского острога, тогда в деревне насчитывалось 20 душ (разумеется, мужских, так как женщины и дети в расчет не брались). Это были переселенцы из Центральной России. Кстати, по преданию, именно на месте, где стояло раньше село Старый Шарап, сотник Василий Афанасьев устроил когда-то пир по случаю разгрома хана Кучума. Здесь, на Шарапской земле, родился, жил, работал знаменитый на всю Россию поэт Николай Вяткин. В 1920 году, с приходом к власти коммунистов, здесь организовали коммуну «имени 3 Коминтерна» под председательством некоего Старстина В.Н. В 1925 году в коммуне насчитывалось 50 дворов. В 1953 году Старый Шарап ушел под воду.

Вот что вспоминает местная жительница Ольга Казанцева: «Дома разбирали и перевозили на новые места. Постройки, которые невозможно было транспортировать, были затоплены. Но власти на льготных условиях выплачивали компенсацию в размере 10 кубов леса и 3000 рублей подъемных. Из расчета этих денег нанимались рабочие для строительства новых домов».

Старый Шарап. Фото sanysergeev.narod.ru

Деревня Тюменкино (или Тюменькино) географически располагалась как раз напротив современного Морского совхоза. В 1911 году, в ней насчитывалось: «Число наличных душ – 504 мужского пола, 481 – женского пола. Земли во владении селения 6365 десятин. Расположено при речке Березовке. 1 училище Министерства внутренних дел, 1 приписная церковь, 3 торговые лавки, 1 хлебозапасный магазин».

С приходом большевиков, Тюменькино и соседнюю деревню Верхние Чемы объединили в колхоз «Красный партизан», земли которого и попали в зону затопления. Все строения этих сёл были перенесены в незатопляемое место. Потом на их месте организовали колхоз им. Маленкова, названный позднее «Морской».

Нижние и Верхние Чемы

Первое упоминание о Левых Чемах приводятся в летописях 1598 года. По преданиям, именно здесь в августе 1598 года прошла тысячная армия русских воинов под предводительством воеводы Андрея Воейкова, которая разгромила татар. Верх-Чемская деревня в те годы носила название «Чомская Малая». Располагалась она «на западном берегу Оби, в полуверсте ниже устья впадающей (в нее) с запада Чомы и в трех верстах ниже устья Берди», пишет Библиотека им. М.В. Ломоносова Советского района. По переписи 1920 года, в деревне Нижние Чемы насчитывалось 875 человек, в Верних Чемах проживало 978. В конце 20-х годов в деревнях образовались коллективные хозяйства. Активисты колхозов безбожно обдирали крестьян. Вот что пишут в хрестоматии по истории Новосибирской области: «Активисты вновь организованных колхозов в деревнях Огурцово, Верхние и Нижние Чемы, выставив на дорогах, ведущих в Новосибирск, заставы, отбирали у крестьян, едущих на базары, сельскохозяйственную продукцию, дрова и т. д». Лишь вмешательство милиции смогло остановить чемских разбойников от беззакония и обдираловки.

В годы войны из Чемских деревень ушли на фронт и не вернулись почти треть жителей. Во время строительства Новосибирской ГЭС, деревни Нижние Чемы и Верхние Чемы были переселены на место сегодняшнего Планового посёлка (район завода ОРМЗ).

Сегодня в Обском водохранилище, неподалеку от Абрашино, существуют Елбанские острова. Эти острова названы в честь деревни Елбань, располагавшейся здесь до затопления водохранилищем в 1954-м. В память об этой деревне на одном из островов даже установлен мраморный крест с памятной доской. А на Каменском острове, сохранившемся в виде полумесяца, осталось елбанское кладбище, выходит оно на обрывистый осыпающийся берег. Говорят, на песке под обрывом до сих пор можно увидеть человеческие кости и гробы – безмолвные свидетельства того, что под водами обскими покоятся десятки брошенных деревень.

В Ордынке ныне существует «Аллея незабытых деревень». Здесь на большой карте отмечены и села, сгинувшие при строительстве ГЭС, и потерянные в результате коллективизации, и те, которые жители покинули из-за бесперспективности. 50 табличек на аллее как надгробия на кладбище: «деревня Половинное, основана в 1795, ликвидирована в 1954 при строительстве Новосибирской ГЭС», «деревня Луговое, основана в 1780, ликвидирована в 1954». Понькино, Шляпово, Елбань, Тихоново, Темново, Ерёмино – десятки деревень ныне покоятся на дне Сибирской Атлантиды, как называют в народе Обское водохранилище.

«Какая страсть была, бурлило все!» (лонгрид)

На набережной «Парка у моря Обского» ветрено. Серое низкое небо, вот-вот пойдет снег. Вода в водохранилище шумит как на настоящем море — разве что нет соленых брызг и характерного запаха. Еще через пару недель на море встанет лед — и белые просторы украсят черные точки рыбаков. На острова Тань-Вань напротив Центрального пляжа Академгородка по льду потянутся вереницы пеших туристов. Выше по течению — в Ордынском районе откроют две ледовые переправы, которые, если позволит погода, прослужат два-три месяца.

А потом опять лето — и Бердское, и Советское шоссе будут стоять в пробках еще с обеда пятницы. На пляжах будет не протолкнуться, по морю пойдут паромы, яхты, кайты и гидроциклы. Короткое сибирское тепло немыслимо без Обского моря. Первая большая вода для каждого новосибирца — это именно Новосибирское водохранилище.

А ведь еще в начале 1950-х годов всего этого не было. На берегах Оби стояли небольшие села. Из Нижних Чем на месте нынешнего микрорайона ГЭС можно было паромом добраться до Бердска, а оттуда по Бердскому шоссе — и до Новосибирска. По реке ходили большие пароходы, а русло было усеяно крупными островами с утками и ежевикой.

Ровно 60 лет назад, 5 ноября 1956 года, в такой же морозный день река Обь стала морем — гидростроители уложили последний камень в основание плотины и запрудили тысячи гектаров земли обской водой. НГС.НОВОСТИ разыскали людей, которые жили в деревнях, ушедших на дно водохранилища, пообщались со строителями ГЭС и узнали, как река стала морем, и что это море значит для новосибирцев сейчас.

Глава I. Как мы жили без моря

На картах конца XIX века по берегам Оби рассыпаны десятки деревушек — Ордынское, Мильтюш, Тихоново, Темново, Елбань. Многие из них основаны русскими поселенцами еще в XVIII веке — первопроходцы шли из европейской части России сквозь леса и болота, нередко сталкиваясь с не самым дружелюбным местным населением. У Оби поселенцы нашли богатые дичью леса, заливные луга и пахотные поля.

Река была важной транспортной артерией Сибири — еще в 1940-х годах по Оби ходили баржи с алтайским зерном.

По берегу на территории нынешнего Ордынского района были раскиданы мелкие пристани. Одно из самых ярких воспоминаний директора Института истории СО РАН Владимира Ламина о детстве в родной деревне Абрашино — огромные колесные пароходы, которые ходили по реке от алтайского Камня-на-Оби до Новосибирска. «Пароход только к Хмелевке подходил из Новосибирска, его было слышно уже в Чингисе — хлопание этих плит [гребных колес] по воде, не только гудки. Километров за 15 было слышно — издалека слышали, что пароход идет, и начинали собираться».

В военные годы в Абрашине сеяли картошку, подсолнух и табак. «Пароходы в сентябре были загружены мешками с семечками и махоркой — везли в Новосибирск. Конечно, это не ради того, чтобы город этим снабжать, а ради денег. Заработки выдавали трудоднями, а налоги платить надо было деньгами».

«Была широкая пойма, которая заливалась в весенний паводок, — там сенокосы были. Но для детей главное — это была рыбалка. Замыкались протоки, рыба оставалась, ее можно было брать руками, — вспоминает Владимир Ламин. — Я родился на реке, рыбачил лет с четырех — рыбы было много. Неводом, бреднем ходили, сетка шириной метров 12 — тяжелая, мокрую тяжело домой обратно тащить. Берег был галечником устлан. Сейчас он под водой, конечно. Три-четыре захода сделаешь — мешок рыбы гарантированно был».

Рыба попадалась всякая — чебак, карась, окунь, щука. Была и более благородная, которую в Оби уже не поймаешь, — нельма, чир и пелядь. «На удочку стерлядь попадалась. Кострюк, трехлетний осетр длиной до 60 см, был обычным явлением. Сейчас они только ниже по Оби, в районе Колпашево», — говорит Владимир Ламин.

Старожилы описывают Обь до создания водохранилища как «бурную и энергичную реку». Ее русло было усеяно крупными островами — были они и в черте города, например, в районе нынешней ул. Яринской, где построили аквапарк.

Были крупные острова и выше по течению реки — они тоже ушли под воду. «Был большой-большой остров, километров, может быть, 15 в длину — примерно от Нижне-Каменки до Чингиса одной сплошной. Был набит облепихой, ежевикой, дичи было много — уток. На острове даже озера были», — вспоминает Владимир Ламин.

Традиционный уклад изменился в 1950 году: в поселок Нижние Чемы хлынули добровольцы со всей страны, чтобы строить первую ГЭС в Сибири. Работы растянулись на пять с лишним лет — под водохранилище рубили лес, осушали торфяные болота, сносили дома вековых деревень.

«В зоне затопления оказывались населенные пункты в округе города Бердска и трех районов Новосибирской области: Новосибирского сельского, Ирменского, Ордынского и двух районов Алтайского края — Крутихинского и Каменского, — рассказывает сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев. —

По перечню в 51 населенном пункте нашей области в план затопления попали дворов, из них полностью затоплено было 3249».

По данным историка, переселенцам в качестве компенсации выделили 40 млн руб. и разрешили брать для стройки вырубленный лес. Жители микрорайона «ОбьГЭС» рассказывают, что из того леса, что рос у Оби, полностью выстроен микрорайон «Плановый».

Вода «отъела» большой кусок Ордынского района, сделала из устьев Орды и Берди большие морские заливы. Один из крупнейших городов на месте будущего моря — Бердск. Его же и называют главной «жертвой» водохранилища. Старинный город, заложенный как острог в 1716 году, осенью 1956 года потерял весь исторический центр — от воды город отступил ближе к железнодорожной станции. В 2008 году, когда водохранилище особенно обмелело, из воды показались фундаменты старого города — на дне лежали черепки посуды и мелкая утварь.

Глава II. И хлынули воды

«Какая страсть была, бурлило все! Поток все сметал. Когда осталось совсем буквально чуть-чуть — это было что-то. И рвало эстакаду, краны ломало. Река бесновалась, ужас! Не хотела… В ночь, когда шло перекрытие, мы всем поселком стояли стеной. Чичер (снег с дождем. — НГС.НОВОСТИ), холод. Мы стояли, смотрели», — вспоминает день, когда река стала морем, сибирячка Галина Ивановна Требунская.

В районе будущей ГЭС, тогда еще в поселке Левые Чемы, она с семьей поселилась в 1953 году. В тот год отец Требунской, работавший на нефтепромыслах на севере, посадил всю семью на пароход и приплыл по Оби в Новосибирск из Сургута. Конечной остановкой многодневного плавания Требунских стала Чернышевская пристань (сейчас это в районе Димитровского моста — там есть ул. Чернышевский спуск). Семья ехала на большую стройку — на первую в Сибири гидроэлектростанцию.

Галина Требунская

К тому времени уже вовсю кипела работа — рыли котлован для ложа водохранилища у плотины, позже началась укладка бетона в основание плотины. «Детьми бегали на котлован, ложились пузом и смотрели вниз: а там людишки крохотные, глубина такая, экскаваторы, машины, сварка идет», — рассказывает Требунская.

Больше года круглые сутки в основание плотины возили железобетонные «бабки» — они сейчас лежат в основании дороги, соединяющей две части Советского района по разным берегам реки. «Машина едет по плотине — 2–3 куба везет. Подъезжает, разворачивается, пятится-пятится. А мы стоим на берегу, замираем. Кто его знает. Тормоза отказали — и всё. Машины под воду уходили. На самом краю грузовики поднимались на дыбы. Сбросит груз и ухнет на колеса. А шофер стоит на подножке с открытой дверью, чтобы чуть что спрыгнуть», — рассказывает Галина Требунская.

Вскоре после перекрытия на реке встал лед. А весной 1957 года море уже было полным — немногим меньше нынешних размеров, рассказывает Галина Ивановна.

До проектной отметки 113,5 метра водохранилище дошло еще спустя два года — в мае 1959 года ГЭС вышла на полную мощность.

Анатолий Коновалов

Еще лет шесть к плотине прибивало торф, стволы сосен, рассказывает Анатолий Коновалов, два года работавший на ГЭС водолазом. Оставив работу подводника, Коновалов ходил по водохранилищу на катере «Дозорный» — берега и дно моря долго хранили следы прошлого. «Помню старый Бердск, красивый был. Был [там] ресторан, каменная дореволюционная постройка — взорвали перед затоплением. Шесть на восемь метров плита осталась от потолка, лежала на дне — вся в рисунках расписана. Под водой лежит — и ничего ему не происходит», — удивляется Коновалов.

Снаряжение Анатолия Коновалова в музее Советского района

Глава III. Город у моря

Уже через полгода после перекрытия реки в Новосибирске был создан Академгородок. Бывшие села и деревни у берегов моря образуют Советский район, который за 60 лет, кажется, так и не освоился в составе большого города и считает себя особенным.

Гидроэнергетики уверены: без ГЭС и водохранилища Новосибирску не удалось бы сохранить рекордные темпы роста, в городе не появилась бы разветвленная система электротранспорта и даже не построили бы метро. С появлением плотины, кстати, началось и освоение пойменной части Новосибирска, которая каждую весну гарантированно оказывалась под водой.

объясняет руководитель группы сопровождения энергетических рынков Новосибирской ГЭС — филиала ПАО «РусГидро» Денис Ивашкин. Но гидроэлектростанция позволяет создать необходимый резерв — традиционные ТЭЦ каждое лето идут на ремонт, а ГЭС, наоборот, увеличивает выработку энергии до максимальной.

Денис Ивашкин

Критики идеи строительства станции считают, что ради ГЭС пришлось отдать слишком большую территорию под затопление, а станция приносит слишком мало энергии — ее мощность после запуска всех семи гидроагрегатов составляла порядка 400 МВт (сейчас — 470 МВт). Безусловно, такие показатели не сравнятся с высоконапорными ГЭС Восточной Сибири — та же Саяно-Шушенская мощнее Новосибирской в 13 раз.

«Вся область сюда едет отдыхать. Только в Ордынском районе по берегам больше 100 баз отдыха. Большинство заполнены, особенно в выходные дни», — радуется существованию моря и глава Ордынской районной администрации Владимир Колясников. Туристов привлекают красота здешних мест и рыбалка: осетровые, конечно, уже большая редкость, но леща, судака и щуку здесь ловят.

Все побережье начиная от Новосибирска усеяно дачными и коттеджными поселками, близость к воде — показатель статуса, который автоматически дает внушительный коэффициент к стоимости участка.

В своей книге «Мифосибирск» известный писатель Игорь Маранин описал несколько народных легенд, связанных с Обским морем, — о том, что при затоплении на дне остались храмы и корабли. «Об Обском море ходит много легенд, в том числе и страшилок — и что храмы оставались на дне, и тюрьмы вместе с заключенными. Хотя, конечно, это не имеет отношения к реальности. Это фольклор, люди любят друг друга пугать», — говорит Игорь Маранин.

Обское море — это, безусловно, феномен для каждого новосибирца, первое море, с которым знакомится каждый родившийся в области. И им, безусловно, гордятся — настолько, что никто из местных не называет его водохранилищем. «Жить без моря уже не можем», — констатирует Маранин.

Михаил Руднев

Фото Александра Ощепкова

Галерея 2: фото предоставлены Музеем города Новосибирска (1, 2, 3, 4), soran1957.ru (5)

Галерея 3: фото предоставлены Новосибирской ГЭС

История Обского моря

В начале пятидесятых при строительстве Новосибирской ГЭС был затоплен огромный лесостепной район, старинный трёхсотлетний город Бердск (позже он был выстроен в стороне) и множество деревень (называются цифры от 70 до 300). Перед затоплением каждой семье предписывалось разобрать жилище, сровнять с землёй все хозяйственные постройки и засыпать погреба.

Каменные городские здания разрушались специальными бригадами. Сносились жилые дома, церкви, сравнивались с землёй кладбища. Долго не могли разрушить старинную Сретенскую церковь 1816 года. Подогнали автокраны, прикрепили к ним тяжёлые чугунные болванки и долбили, долбили, долбили. Несколько дней подряд.

Много тайн хранится на дне Обского моря. Реальные события, как всегда, обрастают мифами и легендами, и теперь уже не разобрать, где правда, а где вымысел. Гуляет в народе легенда, что на берегу Оби стояла когда-то тюрьма и её затопили вместе с заключёнными. На самом деле — это не более чем «страшилка». Водохранилище заполнялось не один год, и уровень воды в нём рос медленно, позволяя при необходимости эвакуировать кого угодно и куда угодно. Да и был ли «тюремный мальчик» на самом деле.

В 2003 году состоялась церковно-историческая экспедиция под руководством священника отца Андрея Ромашко на остров близ села Красный Яр в Ордынском районе. Остров этот совсем маленький — сорок метров в длину и меньше десятка в ширину. Сохранился он благодаря каменному фундаменту стоявшего здесь храма Александра Невского. Волны моря накатываются на остатки алтарной стены, а весь берег усыпан обломками рыжих «царских» кирпичей. На острове отыскались две могилы священнослужителей и нетронутый церковный подвал, куда впопыхах свалили церковную утварь. Память народная сохранила имя молодого петербургского священника Акципетрова, расстрелянного когда-то у стен храма.

Совсем недавно ввиду малого паводка с алтайских гор и ошибки при сбросе воды на ГЭС море обмелело настолько, что приоткрыло часть своих тайн жителям Новосибирска и Бердска. Начался самый настоящий бум кладоискательства, десятки людей бродили с металлоискателями по обнажённому дну, ища клады.

Улочки затопленного старинного Бердска вновь показались на поверхности. Старое городское кладбище с сохранившимися могильными плитами, остатки бывшей больницы, захоронения героев Гражданской войны, развалины горкома партии, а возле разрушенной Сретенской церкви — оголённый фундамент склепа с цинковым гробом — усыпальница одного из самых знаменитых жителей Бердска купца Горохова. В 1907-мгоду он умер в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Однако когда сыновья вскрыли завещание, то обнаружили, что посмертная воля усопшего: захоронить его в родном Бердске. Волю отца сыновья исполнили.

Горохов был реформатором: ввёл восьмичасовой рабочий день, электрифицировал мельницу, привёз первый автомобиль в город, построил канатную дорогу, увидев подобную в Америке, содержал приют для больных и ослабленных детей из бедных семей. Когда в Ново-Николаевске появился кинематограф, Горохов купил для всего приюта билеты на пароход и возил детей смотреть кино. Удивительная судьба, даже после смерти. Быть похороненным в Москве, вернуться в Сибирь, оказаться на дне моря, пролежать там более полувека и вновь быть перезахороненным потомками.

Но сколько еще неразгаданных загадок!

Один из самых известных островов на Обском море называется в народе Тайвань. Интересно, что первоначально он именовался островом Тань и Вань: на нём частенько уединялись молодые влюблённые парочки. Потом Тань и Вань стал просто Тань Вань, а затем уж и вовсе приобрел китайское звучание. По одним сведениям, в восьмистах метрах на запад от острова лежит затонувший корабль, а по другим — иногда виден купол ещё одной затопленной церкви. Глубина здесь небольшая — около девяти метров, так что всё возможно. Правда, вариант с церковью обычно оспаривается. Большинство полагает, что она была разрушена в тридцатые годы и находилась в районе острова Хреновый.

Кстати, тоже любопытная история. Хреновый раньше именовали Кленовый, так как до затопления там был холм с кленовой рощей. По дороге на пляж «Звезда» остался кусочек старого бердского шоссе, шедшего через город в направлении нынешнего острова Тайвань. По слухам, на острове и поныне существуют заброшенные катакомбы, но никто не знает, откуда они взялись. Попадаются полузатопленные «оконца», куда без специального снаряжения не попасть, — опасно. Кто-то считает, что это старые бердские погреба, кто-то — бывшие склады купца Горохова, кто-то выдвигает и вообще фантастические версии, что на остров ведут секретные подземные ходы из институтов Академгородка.