что во время крещения называют иорданью

Крещенские купания: Для чего люди окунаются в прорубь, и почему она называется «иордань»

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Немного из истории о крещении Иисуса Христа Иоанном Предтечей

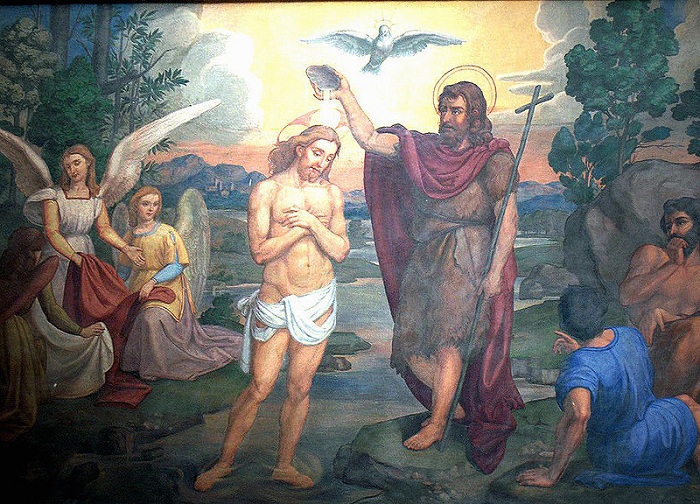

Согласно евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, во время обряда омовения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно глас Всевышнего с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Таким образом Иоанн всенародно засвидетельствовал предназначение Иисуса Христа как Мессии, пришедшего на землю спасти мир.

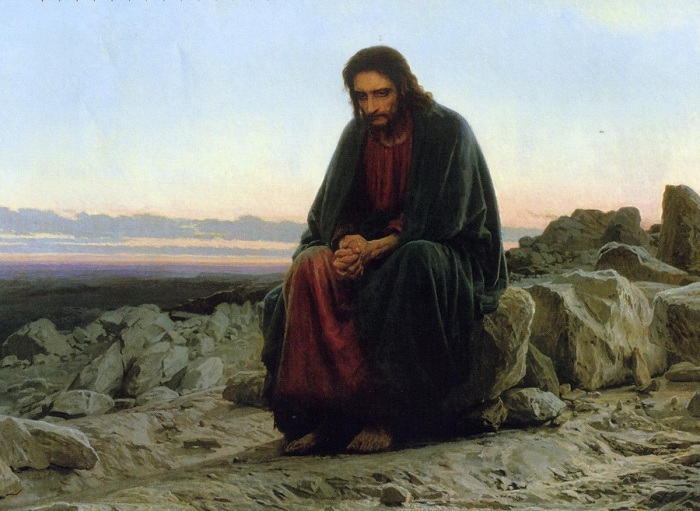

И согласно священному писанию, после своего крещения Иисус, ведомый Святым Духом, ушел в пустыню, дабы в одиночестве, молясь и постясь подготовить себя к выполнению миссии, ради которой он был послан на землю. Сорок дней он ничего не пил и не ел. Сорок дней и ночей его искушал дьявол голодом, гордыней и верой, пытаясь обольстить и соблазнить на грех.

Богоявление и Крещение Господне

Крещение Господне завершает Рождественские святки и является двунадесятым не переходящим праздником. Однако католики и православные чтят это событие в разные дни, что связано с разным календарным летоисчислением. В народе его также называют праздником Иордана, так как именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в 30-летнем возрасте.

В это время особое внимание уделяется воде, которая в крещенский день приобретает магическую чудотворную силу.

«В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей»

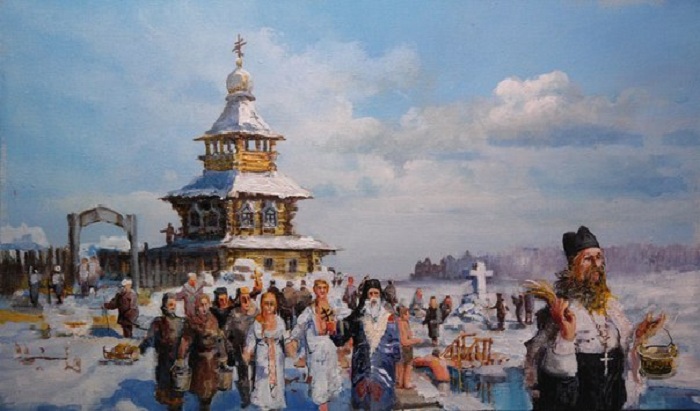

Издавна по православной традиции повсеместно 19 января во льду замерзших рек вырубали полыньи в виде креста, называвшихся «Иорданью». К ним в больших городах и селениях с раннего утра совершался крестный ход.

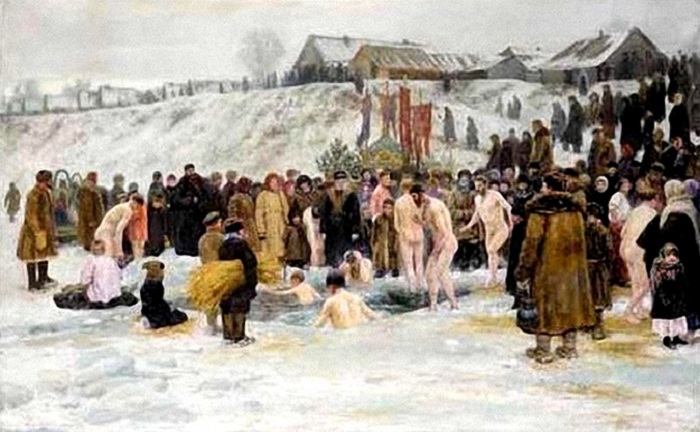

Ниже по течению от «иордани», как правило, была бельевая прорубь, в которую окунались смельчаки после того как главный священник опускал напрестольный крест в воду. По их представлению вода мгновенно в это время делалась святою. Остальных же верующих священник окроплял просто водою.

В основном окунались в студеную воду те, кто «святошничал» и грешил на Святках, дабы очиститься от греховной скверны в освященной воде, а некоторые купались просто «для здоровья», проявляя таким образом силу духа. И это все невзирая на лютый мороз, как правило, всегда сопутствующий этому празднику.

Из исторических летописей известен факт о Иване Грозном, любившем похвастаться перед изумленными иностранными послами доблестью и удалью своих бояр. Он заставлял их в морозные дни снимать шубы и окунаться в прорубь, всем своим видом показывая удовольствие. Причем, все это делалось не в рамках традиций православия, а именно в традициях воинской доблести.

Любопытным фактом является то, что обычай массово окунаться в Крещенскую прорубь появилась совсем недавно. Со слов протоиерея Георгия Рощина: «. купание в полынье — „Иордани“ на Богоявление — это не исконная, как принято думать, а сравнительно недавняя российская традиция. Прежде, до революции, совершались крестные ходы на „Иордани“ с освящением воды, но массовое купание этому не сопутствовало».

На самом деле масса людей, которая не ходит в Храм Божий и не задумывается о глубочайшем смысле праздника — Богоявления Господня. Думая, что единожды в году, окунувшись трижды в прорубь, можно считать, что ведут они христианский образ жизни.

К слову, в Болгарии, Македонии и Греции есть давняя традиция вылавливать из воды брошенный деревянный крест. Достать его со дна считается очень почетно и желающих, как правило, было всегда немало. Народное название этого праздника в Болгарии — «Йордановден», а в Македонии — «Водицы».

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

История праздника Крещения и обычая окунаться в Иордань

«Раз в крещенский вечерок Девушки гадали: За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали». Это было давно, сегодняшние «светланы» если и гадают, то не всерьез, а если что и бросают, то — себя в прорубь. Окунуться на Крещение в ледяную воду наравне с мужчинами — это запросто, что в век Жуковского было немыслимо…

Память о евангельском событии

Наберите в поисковой строке на экране компьютера «Воронеж Крещение» или «Липецк Крещение», кликните «Картинки» и наряду с напускающими на себя бравый вид мужиками вы увидите представительниц прекрасного пола в весьма откровенных купальниках.

О купальниках упомянул намеренно, так как крещенские купания не воспринимаются уже как нечто благочестивое и богоугодное, а ожидаются и проходят как обычные экстремальные светские развлечения и очередная головная боль для спасателей.

Впрочем, речь сегодня не о нравах, уровень которых все понижается, просто постараемся вспомнить истинный смысл и предназначение православного праздника.

19 января православные празднуют Крещение Господне, или Богоявление. Это память о евангельском событии — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Что такое крещение? Если брать значение этого слова с греческого, то оно означает «погружение» — «баптисма» (отсюда и баптисты).

Этимология же нашего слова «крещение» не очень ясна, но скорее всего корни здесь лежат в слове «хрещение», то есть в погружении во Христа, в его учение. Согласно православным нормам, христианином может называться только тот, кто во всем старается подражать Иисусу Христу.

Вода же издревле является символом жизни и смерти. Поэтому, когда младенца или же взрослого при таинстве крещения погружают в воду, человек как бы умирает для старой, прошлой жизни, чтобы потом, выйдя из воды, воскреснуть для новой жизни во Христе и не грешить.

Явление Троицы

Иисус был безгрешен, и ему крещение было не нужно, но он вошел в воды Иордана, чтобы всем нам дать пример. С небес спустился Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал Христа Сыном.

Так была явлена в доступных для человека образах Святая Троица: голос — Бог Отец, голубь — Бог Дух Святой, Иисус Христос — Бог Сын. Людям явился Бог, отсюда и второе название праздника — Богоявление.

Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский сочельник, то есть накануне праздника, православные соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня — сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.

Крещенские приметы

1.Если на Крещение выпадает полнолуние, то будет очень сильное половодье.

2. Если на Крещение будет новолуние, то такая же погода, как в этот день, будет еще целый месяц.

3. Если на Крещение снег привалил прямо к забору, урожай будет плохим

4. Если в ночь много звезд на небе, то будет много ягод, а овцы дадут хороший приплод.

5. Если в этот день собаки лают, будет много дичи в лесах.

6.Кто на праздник засватан, будет счастлив в семейной жизни.

7. Если жена своего мужа на Крещение трижды осыплет снегом, год проживут в мире.

8. Чтобы с любимыми не ссориться, нужно выйти вместе на перекресток в полночь и три раза поцеловаться.

Крещение начали праздновать, еще когда были живы апостолы — упоминания об этом дне находятся в Постановлениях и Правилах апостольских.

В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных (их называли оглашенными), поэтому этот день часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» — в знак того, что таинство крещения просвещает Светом Христовым.

Просвещением этот праздник называется также и оттого, что в древности, как пишет архимандрит Рафаил (Карелин), «был обычай в ночь под Крещение зажигать костры и факелы на улицах, площадях, перекрестках и во дворах, петь дивные песни Богу всю ночь, так что столица Византии, Константинополь, в эти ночи казалась объятой пламенем. Богоявлением же этот праздник называется потому, что Господь после Крещения выступил на Евангельскую проповедь, показал Себя миру как Спаситель и Мессия».

Символ жизни и смерти

Уже в древности была традиция освящать в этот день воды в водоемах. Это главная особенность богоявленского богослужения — освящение воды — древнего символа жизни и смерти. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января в Крещенский сочельник — чином великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой (агиасма — святая вода). И второй раз — в день Богоявления — 19 января на Божественной литургии.

По традиции крещенскую воду хранят год — до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой. После какого освящения и в какой день праздника набрать воды — неважно, «сила» ее одинакова.

Хождение на Иордань

Каждый церковный праздник находит свое отражение в народных традициях. И чем богаче и древнее история народа, тем более сложные и интересные переплетения народного и церковного получаются.

На Руси Крещение было концом святок, девушки прекращали гадания — сугубо языческое занятие. Простой люд готовился к празднику, который, как считалось, очистит их от грехов, в том числе грехов святочных гаданий.

Время праздника Богоявления на Руси обычно совпадало с крепкими морозами, поэтому их стали называть «крещенскими». Люди приговаривали: «Трещи мороз, не трещи, а минули Водокрещи». Правда, к нынешней зиме это не относится…

На Руси простые люди называли Богоявление «Водокрещи» или «Иордань». В сам праздник Крещения воду освящали в любом местном водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубали «иордань» — прорубь в виде креста или круга.

Рядом ставили аналой (столик, на который кладется икона) и деревянный крест с ледяным голубком — символом Святого Духа. В день Крещения после литургии люди шли к проруби крестным ходом, это называлось «хождение на Иордань».

Священник служил молебен, три раза опускал в прорубь крест, испрашивая на воду Божие благословение. После этого все сельчане набирали из проруби святую воду и весело обливали ею друг друга.

Просто традиция

Некоторые удальцы даже купались в ледяной воде, чтобы, согласно народному поверью, очиститься от грехов. Следует отметить, что это поверье к православию не имеет никакого отношения.

Купание в проруби не является церковным таинством или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господня. Церковь учит, что грехи прощаются только покаянием через таинство Исповеди.

А купание — это просто традиция. И тут, во-первых, важно понимать, что эта традиция совершенно необязательна для исполнения. Во-вторых, следует помнить о благоговейном отношении к святыне — крещенской воде.

То есть, если вы все же решились на купание, то должны делать это разумно (учитывая состояние здоровья) и благоговейно — с молитвой. И, конечно, не заменяя купанием присутствие на праздничном богослужении в храме.

Что на Руси во время Крещения называли «иордань»?

Да можно. Необходимо чтобы священник прочёл молитву о наречении имени и Причастил Вас с этим новым именем и тогда вы будете называться по-другому. Также новое имя можно получить при пострижении в монахи и схиму.

Цена крещения Руси миллионы жизней наших предков. Из каждых 10 млн осталось в лучшем случае 3 млн человек, а то и меньше. И то в основном детей не успевших ещё перенять культуру предков. В которой было истинное мироустройство. Так что введение двойных стандартов христианства ещё лишило мудрости и понимания устройства мира. И сделало выживших слугами или рабами церковных служителей. Привело к возникновению крепостного права и много других бед.

Так что цена неизмеримо высока. И всего не опишешь в коротком ответе.

Принятие христианста на Руси по большому счету дало сохранение государственности впоследствии.

Татаро-монголы были достаточно лояльны к Православию. Даже помогали строить храмы, лишь бы во время дань приносилась. В смутные времена XVII века только стараниями патриарха Гермогена удалось поднять Второе Ополчение и выбить польско-литовских интервентов из Москвы. Его заслуги наконец-то оценены по достоинству и ему воздвигнут памятник в Александровском саду в Москве.

Православие предопределило на долгие века культуру, традиции, праздники и бытовые привычки русского населения.

На благодатной почве Православия выросла национальная духовная культура, музыка, литература и искусство.

В древние времена в монастырях писались летописи, благодаря которым мы знаем свою историю.

Монастыри также являлись мощными оборонительными сооружениями, многие из которых не смогли взять поляки в смутные времена.

Вместе с тем Церковь являлась тормозом прогресса. В конце 19 начале 20 века она переживала внутренний кризис (вспомните, как Л.Н.Толстой обличал Русскую церковь и пытался придумать что-то новое). И страна пошла вразнос, что привело к революции.

Что во время крещения называют иорданью

17 января завершаются Святки — десять радостных дней между Рождеством и Крещением, как бы объединяющие их в один длинный праздник. В древности, кстати, их так и отмечали вместе, как одно большое торжество, 6 января (19-го по новому стилю). Впереди — Крещенский сочельник, который верующие встречают таким же строгим постом, как и канун Рождества. И — непременный поход за освященной водой: для многих водосвятие — главное событие Крещения. Так ли это? Какими еще смыслами и символами наполнен этот праздник? Почему воду на Крещение освящают дважды? И какая вода «сильней» — Крещенская или Богоявленская? Попробуем разобраться.

Вот оно, главное событие Крещения — на фреске XVI века из монастыря Дионисиат на Афоне. Сюжет хорошо известен. Христос пришел на берег реки Иордан, где Иоанн Предтеча крестил тех, кто покаялся: человек заходил в воду по шею и, исповедав пророку очередной грех, окунался с головой, символически смывая его. И так раз за разом. Узрев Христа, Иоанн поразился: дескать, мне надобно креститься от тебя, а не наоборот. Но, услышав, что им надлежит «исполнить всякую правду» (то есть ветхозаветный закон), повиновался и крестил Иисуса. После чего на Христа сошел Дух Святой в образе голубя и прозвучал глас Божий: «Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» Считается, что во время Крещения впервые зримо проявили себя все Лица Святой Троицы, поэтому праздник и получил второе название — Богоявление.

Теперь о его скрытых смыслах и символах. Во-первых, обратим внимание на Иордан. Это важное действующее лицо Крещения: на некоторых древних иконах и фресках его даже изображают в виде седого старца с зеленой ветвью. Есть этот персонаж и здесь, только он заметно уменьшен. Видите, внизу слева, в реке, льет воду из кувшина в сторону, противоположную застывшей в неподвижности фигурке, олицетворяющей море. Сценка имеет двойной смысл. Во-первых, напоминает о предсказании царя Давида: когда Господь войдет в реку, море отхлынет, а Иордан повернет вспять. И, поскольку речь идет о Мертвом море, куда впадает Иордан, ясна и вторая аллегория: приход Спасителя освобождает человечество от уготованного ему течения к смерти.

Кстати, кто бывал в дни Крещения на Иордане, знает: и поныне каждый год на праздник, как только Иерусалимский патриарх освятит воду, река несколько минут течет вспять.

Есть у Иордана и другой сокровенный смысл: это место перехода. Например, из пустыни — в Землю обетованную, который совершили израильтяне вместе с Иисусом Навином (тогда, как записано в Библии, Иордан остановил свои воды перед Ковчегом Завета, и люди перешли реку посуху). Считается, что это событие произошло в том же месте, где через много веков крестился Христос, открыв уверовавшим в него возможность еще одного перехода — в жизнь вечную, то самое Царство Божие, приближение которого пророчествовал Предтеча. А вот и еще один намек на слова пророка о грядущем суде для тех, кто не покается: секира у корней оливы («. всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»).

Ну и, наконец, взгляните в левый верхний угол фрески, где за происходящим со вниманием наблюдают двое. Это ученики Крестителя, Иоанн и Андрей. После Крещения Господа они оставят учителя и пойдут за Христом, став апостолами и символизируя приход Нового Завета на смену Ветхому.

Но довольно символов. Самое время вспомнить о «визитной карточке» праздника Крещения — освящении воды. Именно оно изображено на гравюре немецкого дипломата Иоганна Георга Корба (на фото внизу), наблюдавшего эту церемонию 6 января 1699 года и записавшего в дневник поразившие его детали. Но прежде — о самой традиции водосвятия.

В первые века христиане воду не освящали. Как писал Иоанн Златоуст (IV век), «Христос крестился и освятил естество вод; и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой, и она целый год, а часто два и три года остается свежей и неповрежденной». Но со временем этой воды перестало хватать, ведь ее использовали и для крещения новообращенных, которых становилось все больше. Тогда и появился обычай освящать воду в храмах накануне праздника, в Сочельник, — так называемое Великое освящение. Второе же водосвятие тем же Великим чином в день Крещения (Богоявления) сначала проводила только Иерусалимская церковь. Но постепенно эта традиция, с «ходом на Иордан» (то есть к любому открытому водоему), распространилась по всему христианскому миру.

В России она вызвала немало споров среди духовенства: не все хотели подчиниться «иерусалимскому уставу». Дошло до того, что патриарх Никон в 1655 году запретил второе водосвятие под угрозой проклятия. Однако в 1667 году на Большом Московском соборе его решение отменили, и обряд возобновился. А на нередко возникавший у прихожан вопрос, какая все-таки вода лучше, Крещенская или Богоявленская, церковь отвечала (и подтверждает сейчас): никакой разницы нет, это просто два названия одной и той же воды, освященной Великим чином в Крещенский сочельник или в день Крещения:

Но вернемся к дневнику Георга Корба. Дипломата поразило, как не похож здешний крестный ход на Богоявление на то, что он видел в Европе. В Московии церемония больше напоминала смотр войск: полк генерала Гордона в ярко-красных кафтанах, Преображенский, где капитаном, в зеленом кафтане, шел царь Петр I, за ними — Семеновский: За каждым полком следовало шесть — восемь орудий и два хора музыкантов.

Изображения из открытых источников

На льду реки Неглинной построили ограду, где собрались 500 роскошно одетых духовных особ. Там проделали прорубь, куда митрополит троекратно, с благословением, опускал зажженные свечи и крест. Потом патриарх, выйдя из ограды, окропил святой водой царя и солдат, прозвучал залп изо всех орудий, и воду в специальных сосудах повезли во дворец царю, патриарху и разным вельможам. Собравшиеся в огромном количестве зрители потихоньку расходились, за исключением смельчаков, которые сразу после освящения ныряли в полыньи и даже (мы видим это на гравюре) плавали в ледяной воде, вызывая у иноземцев ужас, смешанный с восторгом:

Надо сказать, что традиция проводить на Крещение (как и на Пасху с Рождеством) торжественные смотры войск сохранялась в России до ХХ века. Особенно грандиозные крещенские парады происходили в Петербурге при Елизавете Петровне (на гравюре из коллекции Эрмитажа — водосвятие на Неве у Петропавловской крепости в 1746 году) и Александре I.

Конечно, парадами праздник не ограничивался. В столице устраивали большие проруби-иордани — на Ружейном канале, у Невских ворот Петропавловской крепости, у Сената, потом постоянное место было определено у Зимнего дворца. На Неве делали временную деревянную церковь высотой около восьми метров, у Зимнего выстраивались полки армии, гвардии и флота с «хорами музыки», кадеты и пажи. В 11 часов начиналась литургия в дворцовой церкви Спаса Нерукотворного Образа, а затем все выходили на набережную и начинался молебен. Когда митрополит опускал в воду крест, пушки Петропавловской крепости давали 101 залп, а войска салютовали ружейными выстрелами. По завершении водоосвящения митрополит окроплял святой водой знамена и штандарты, императора и всех присутствующих и начинался крещенский парад. При этом, чтобы показать уважение к празднику, Александр I, несмотря на морозы, был в одном мундире, гвардейские части — в зимней парадной форме, но без шинелей и перчаток, а нижние чины — с непокрытыми головами.

Иордань оставалась на Неве три дня. Петербуржцы приходили за святой водой, наливали в бутылки и пили, хотя тогдашняя санитарная инспекция это запрещала: река уже была весьма загрязнена стоками. Примерно до середины XIX века сохранялся и обычай купаться в иордани. Но в 1883 году газета «Здоровье» радостно сообщила, что этот «языческий предрассудок» в столице изжит.

Крещение Иисуса Христа на реке Иордан

Наиболее популярной иерусалимской достопримечательностью по праву можно назвать природный источник — реку Иордан, где когда-то произошло великое событие — крещение Иисуса Христа. Здесь же в дальнейшем крестились его подопечные, ученики, обычные христиане. Природный водный источник выполняет функцию своеобразной линии разграничения между Израилем и Иорданией. Благодаря исторической значимости этого места, сюда ежегодно стекаются сотни тысяч паломников. А о событиях, произошедших с Иисусом Христом, когда он решил принять крещение, можно прочитать в апостольских рассказах из трёх Евангелие от Матфея, Марка, Луки.

Как проходило крещение Христа Иоанном Крестителем

До наступления 30-летнего возраста Иисус проживал вместе со своими родителями в Назарете. Он постоянно помогал отцу в плотницком ремесле. Но после наступления времени, отведённого для служения Господу, ему необходимо было принять крещение. Помог Иисусу Христу в этом, проживавший в местной пустыне Иоанн Креститель, который славился своей мудростью, рассказами о раскаянии и необходимости крещения в Иордане, что позволяет каждому человеку смыть с себя грехи.

Место для крещения располагалось на западном побережье реки Иордан и мертвого моря. Таинство над Иисусом Христом совершил сам Иоанн Креститель, которого тогда называли голосом, вопиющим в пустыне, что обозначает — «глас израильтян». Он постоянно говорил людям о необходимости покаяния в грехах и очищении от них, в чём могло помочь крещение, ведь при погружении в воду очищаются все прегрешения духовные, сама же вода очищает и физическое тело.

Согласно рассказам евангелистов, Иоанн Креститель никогда не был богатым человеком, он ходил в постой верблюжьей одежде, питался саранчой и диким мёдом, добытым из пчелиных ульев, что отличает его от современных наставников евреев. Он постоянно говорил о скором явлении Сына Божьего народу, чем и приковывал внимание своими проповедями. Он настолько сильно влиял на глас израильтян, что сам царь Ирод побаивался что-либо говорить ему.

.jpg)