что влияет на богатство видового состава животных

Видовое разнообразие

Цель работы: рассмотреть видовое разнообразие как стабилизатора экосистемы.

дать определение видовому разнообразию, выделить его значение и структуру;

влияние деятельности человека на видовое разнообразие;

рассмотреть закономерности видового разнообразия.

. Видовое разнообразие. Определение. Значение

Термин «биоразнообразие» ассоциируется главным образом с разнообразием живых организмов, имея в виду всю полноту различных видов животных, растений, грибов, лишайников и микробов. Особое значение имеют таксономически изолированные древние виды, поскольку они сильно отличаются от других видов и поэтому уникальны по своей генетической структуре. Часто эти виды являются эндемичными, то есть свойственными одной конкретной местности.

Видовой состав данной экосистемы есть результат длительной эволюции. Каждый вид адаптировался к своей экологической нише, характеризуемой определенными чертами (например, диапазоном температур, особенности пищи или интенсивность света), что позволяет разным видам размножаться и на одном и том же участке поддерживать численность своих популяций.

Обитая в экосистеме, виды взаимодействуют с окружающей средой (например, моллюски поглощают частицы пищи из воды, тростник получает элементы минерального питания их грунта с помощью корневой системы) и при этом выполняют определенные функции (повышают прозрачность воды, способствуя росту растений, предотвращают смыв отложений). В природе такие взаимодействия и, следовательно, вся система сбалансированы. Утрата одного вида не проходит бесследно для других видов и даже может привести всю систему к дисбалансу.

. Влияние деятельности человека на видовое разнообразие

Переэксплуатация ресурсов, загрязнение и изменения среды обитания представляют собой основные угрозы разнообразию видов на планете. Действие этих факторов ведет к постепенному исчезновению видов на местном, региональном и глобальном уровнях. Кроме того, непродуманная интродукция видов в новые экосистемы нередко ведет к нарушению здесь природного равновесия.

Постоянный рост туризма, интенсивное сельское хозяйство, ориентированное на извлечение прибыли (например, выращивание монокультур в сельском хозяйстве, избирательное разведение продуктов моря) и бурное развитие промышленности и транспорта в еще большей степени усиливают негативные тенденции.

Глобальное изменение климата и рост населения также оказывают на биоразнообразие свое влияние.

Должно быть совершенно ясно, что исчезновение видов сопровождается потерей функциональности экосистем, причем некоторые из таких утрачиваемых функций непосредственно и в существенной степени могут влиять на жизнь и здоровье человечества. Достаточно привести лишь два примера: сокращение стада промысловых рыб и эрозия почв.

К настоящему моменту ученые описали около 1,7 млн. таксонов живых организмов, но общее их число на планете оценивается в 5-30 млн., а некоторые ученые доводят эту цифру до 80 млн. и более. Не говоря уже о полной инвентаризации всех видов живых организмов Земли, очень мало известно о каждого вида в жизни людей и об его экономическом потенциале. Поэтому необходимо предотвратить утрату видового разнообразия, чтобы избежать утраты возможностей, которые могли бы быть предоставлены человечеству в будущем каждым отдельным видом.

3. Видовая структура экосистем

Под видовой структурой понимается количество видов, образующих экосистему, и соотношение их численностей. Точных данных о количестве видов в экосистемах нет. Это связано с тем, что трудно учесть видовое разнообразие всех мелких организмов (особенно микроорганизмов). Оно исчисляется сотнями и десятками сотен. Видовое разнообразие обычно тем значительнее, чем богаче условия (биотоп) экосистемы. В этом отношении самыми богатыми по видовому разнообразию являются, например, экосистемы дождевых тропических лесов. Только древесные виды исчисляются в них сотнями.

Рис.1 Схема биогеоценоза (экосистемы), по В.Н.Сукачеву

видовой разнообразие экосистема биогеоценоз

Видовое разнообразие сообщества подчиняется ряду закономерностей. Знакомство с ними позволяет оценить роль видового разнообразия в функционировании экосистем.

. Закономерности видового разнообразия

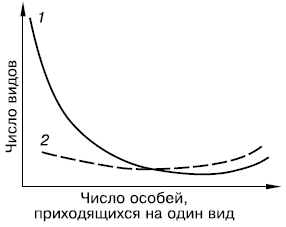

1. Любое сообщество состоит из большого числа редких видов и немногих видов с высокой численностью. Видовое разнообразие биотического сообщества зависит в основном от присутствия редких и случайных видов, представленных небольшим числом особей. Зависимость между числом видов и их численностью, т.е. числом особей одного вида, описывается вогнутой кривой (рис. 2). Обычно в состав сообщества входит несколько видов с высокой численностью и множество редких видов, т.е. видов с небольшой численностью. Первые называются видами-доминантами; они занимают в экосистеме главенствующее положение и оказывают на свойства экосистемы определяющее влияние, в связи с чем их еще называют средообразующими видами. Вторые не играют заметной роли, встречаются редко, но зато таких видов много, и именно они определяют видовое разнообразие экосистемы, от которого, в свою очередь, зависят многие ее свойства.

. Более продуктивная среда способна обеспечить совместное существование большего числа видов. Существенное влияние на увеличение числа видов в сообществе оказывает продуктивность среды. В тех местообитаниях, где пищи мало, животные не могут игнорировать различные типы жертвы; там же, где ее много, они могут быть более прихотливыми и имеют возможность ограничить свой рацион только наилучшими пищевыми объектами. Следовательно, в более продуктивных местообитаниях, т.е. там, где «плотность пищи» высока, выбор шире и поэтому возможность для специализации больше, чем в менее продуктивных средах. Поскольку каждый вид использует только часть общего количества ресурсов, одинаковый диапазон доступных ресурсов в более продуктивной среде дает возможность существовать большему числу видов.

3. Наиболее богатые видами сообщества более устойчивы. Сложность организации экосистемы обусловлена количеством видов живых организмов, т.е. их разнообразием. Чем больше видов животных и растений в сообществе, тем сложнее и многообразнее связи между ними. Большое видовое разнообразие сообществ означает более длинные пищевые цепи, большее число контактов между особями, более активное взаимодействие между ними, такое как хищничество, паразитизм, симбиоз и др. Кроме того, видовое разнообразие обеспечивает множественное дублирование пищевых цепей на уровне видов, так как многие виды растений используются в пищу не одним, а сразу несколькими видами растительноядных животных; от них пищевые цепи тянутся к хищникам, которые в богатом видами сообществе представлены несколькими видами, и т.д.

. Избирательное хищничество повышает видовое разнообразие. Большое влияние на видовое разнообразие сообщества оказывают связи между организмами, занимающими соседние звенья в пищевых цепях. Интенсивный выпас или активное хищничество существенно снижают видовое разнообразие травостоя или популяций жертв. В то же время умеренное хищничество часто снижает плотность видов-доминантов, давая тем самым возможность менее конкурентоспособным видам более полно использовать пространство и другие ресурсы, в результате чего видовое разнообразие в экосистеме возрастает.

Видовое разнообразие зависит от соотношения численности видов в экосистеме. Например, в пригородном лесу обитают 1000 птиц: по 100 особей 10 разных видов.

Деятельность человека по влиянию на биологическое разнообразие планеты превосходит все известные в прошлом геологические катастрофы. Очень важно не допустить такого снижения биоразнообразия, которое привело бы к снижению устойчивости экосистем, перешло бы границы их самовосстановительных возможностей.

Глава 7. Биоценозы

7.2. Структура биоценоза

7.2.1. Видовая структура биоценоза

Различают понятия «видовое богатство» и «видовое разнообразие» биоценозов. Видовое богатство – это общий набор видов сообщества, который выражается списками представителей разных групп организмов. Видовое разнообразие – это показатель, отражающий не только качественный состав биоценоза, но и количественные взаимоотношения видов.

Различают бедные и богатые видами биоценозы. В полярных арктических пустынях и северных тундрах при крайнем дефиците тепла, в безводных жарких пустынях, в водоемах, сильно загрязненных сточными водами, – везде, где одни или сразу несколько факторов среды далеко уклоняются от среднего оптимального для жизни уровня, сообщества сильно обеднены, так как лишь немногие виды могут приспособиться к таким крайним условиям. Невелик видовой спектр и в тех биоценозах, которые часто подвергаются каким-либо катастрофическим воздействиям, например ежегодному затоплению при разливах рек или регулярному уничтожению растительного покрова при пахоте, применении гербицидов и других антропогенных вмешательствах. И наоборот, везде, где условия абиотической среды приближаются к оптимальным в среднем для жизни, возникают чрезвычайно богатые видами сообщества. Примерами их могут служить тропические леса, коралловые рифы с их многообразным населением, долины рек в аридных районах и т. д.

Видовой состав биоценозов, кроме того, зависит от длительности их существования, истории каждого биоценоза. Молодые, только формирующиеся сообщества обычно включают меньший набор видов, чем давно сложившиеся, зрелые. Биоценозы, созданные человеком (поля, сады, огороды), также беднее видами, чем сходные с ними природные системы (лесные, степные, луговые). Однообразие и видовую бедность агроценозов человек поддерживает специальной сложной системой агротехнических мер – достаточно вспомнить борьбу с сорняками и вредителями растений.

Однако даже самые обедненные биоценозы включают, по крайней мере, сотни видов организмов, принадлежащих к разным систематическим и экологическим группам. В агроценоз пшеничного поля, кроме пшеницы, входят, хотя бы в минимальном количестве, разнообразные сорняки, насекомые-вредители пшеницы и хищники, питающиеся фитофагами, мышевидные грызуны, беспозвоночные – обитатели почвы и напочвенного слоя, микроскопические организмы ризосферы, патогенные грибки и многие другие.

Почти все наземные и большинство водных биоценозов включают в свой состав и микроорганизмы, и растения, и животных. Однако в некоторых условиях формируются биоценозы, в которых нет растений (например, в пещерах или водоемах ниже фотической зоны), а в исключительных случаях – состоящие только из микроорганизмов (например, в анаэробной среде на дне водоемов, в гниющих илах, сероводородных источниках и т. п.).

Общее число видов в биоценозе подсчитать довольно сложно из-за методических трудностей учета микроскопических организмов и неразработанности систематики многих групп. Ясно, однако, что богатые видами природные сообщества включают тысячи и даже десятки тысяч видов, объединяемых сложной системой разнообразных взаимосвязей.

Сложность видового состава сообществ в значительной мере зависит от разнородности среды обитания. В таких местообитаниях, где могут найти для себя условия различные по экологическим требованиям виды, формируются более богатые по флоре и фауне сообщества. Влияние разнообразия условий на разнообразие видов проявляется, например, в так называемом пограничном, или опушечном, эффекте. Общеизвестно, что на опушках обычно пышнее и богаче растительность, гнездится больше видов птиц, встречается больше видов насекомых, пауков и т. п., чем в глубине леса. Здесь разнообразнее условия освещенности, влажности, температуры. Чем сильнее различия двух соседствующих биотопов, тем разнороднее условия на их границах и тем сильнее проявляется пограничный эффект. Видовое богатство сильно возрастает в местах контактов лесных и травянистых, водных и сухопутных сообществ и др. Проявление пограничного эффекта свойственно флоре и фауне промежуточных полос между контрастирующими природными зонами (лесотундра, лесостепь). Исключительное видовое богатство флоры европейской лесостепи В. В. Алехин (1882–1946) образно называл «курской флористической аномалией».

Разнородность среды создается как абиотическими факторами, так и самими живыми организмами. Каждый вид создает условия для закрепления в биоценозе и других видов, связанных с ним трофическими и топическими отношениями. Например, суслики, осваивающие новые для них местообитания, могут привлечь туда хищников, для которых они служат привычной добычей, а также привнести около 50 видов своих паразитов и сотни видов норовых сожителей. Для животных дополнительное разнообразие среды создает растительность. Чем сильнее она развита и чем больше расчленена, тем более многообразны микроклиматические условия в биоценозе, тем больше видов животных он может вместить.

Кроме числа видов, входящих в состав биоценоза, для характеристики его видовой структуры важно определить их количественное соотношение. Если сравнить, например, две гипотетические группировки, включающие по 100 особей пяти одинаковых видов, с биоценотической точки зрения они могут оказаться неравноценными. Группировка, в которой 96 особей из 100 принадлежат к одному виду и по одной особи – к четырем другим, выглядит гораздо более однообразной, чем та, в которой все 5 видов представлены одинаково – по 20 особей.

Численность той или иной группы организмов в биоценозах сильно зависит от их размеров. Чем мельче особи видов, тем выше их численность в биотопах. Так, например, в почвах обилие простейших исчисляется многими десятками миллиардов на квадратныйметр, нематод – несколькими миллионами, клещей и коллембол – десятками или сотнями тысяч, дождевых червей – десятками или сотнями особей. Численность роющих позвоночных – мышевидных грызунов, кротов, землероек рассчитывают уже не на квадратные метры, а на гектары площади.

Размерность видов, входящих в состав природных биоценозов, различается в гигантских масштабах. Например, киты превосходят бактерий в 5 млн раз по длине и в 3 · 10 20 – по объему. Даже в пределах отдельных систематических групп такие различия очень велики: если сравнить, например, гигантские деревья и мелкие травы в лесу, крохотных землероек и крупных млекопитающих – лося, бурого медведя и т. п. Разноразмерные группы организмов живут в биоценозе в разных масштабах пространства и времени. Например, жизненные циклы одноклеточных могут протекать в пределах часа, а жизненные циклы крупных растений и животных растянуты на десятки лет. Жизненное пространство такого насекомого, как галлица, может ограничиваться замкнутым галлом на одном листе растения, тогда как более крупные насекомые – пчелы собирают нектар в радиусе километра и более. Северные олени регулярно мигрируют в пределах сотен и даже более тысячи километров. Некоторые перелетные птицы живут в обоих полушариях Земли, преодолевая ежегодно десятки тысяч километров. С одной стороны, природные биоценозы представляют собой сосуществование разных размерных миров, а с другой – наиболее тесные связи осуществляются в них именно среди организмов разных размеров.

Естественно, что во всех биоценозах численно преобладают самые мелкие формы – бактерии и другие микроорганизмы. Поэтому при сравнении разноразмерных видов показатель доминирования по численности не может отразить особенности сообщества. Его рассчитывают не для сообщества в целом, а для отдельных группировок, в пределах которых разницей в размерах отдельных форм можно пренебречь. Такие группировки могут быть выделены по разным признакам: систематическому (птицы, насекомые, злаки, сложноцветные), эколого-морфологическому (деревья, травы) либо непосредственно по размерному (микрофауна, мезофауна и макрофауна почв, микроорганизмы в целом и т. п.). Сопоставляя общие характеристики разнообразия, количественные отношения наиболее массовых видов в пределах разных размерных групп, обилие редких форм и другие показатели, можно получить удовлетворительное представление о специфике видовой структуры сравниваемых биоценозов.

Виды одного размерного класса, входящие в состав одного биоценоза, сильно различаются по численности (рис. 76). Одни из них встречаются редко, другие настолько часто, что определяют внешний облик биоценоза, например ковыль в ковыльной степи или кислица в ельнике-кисличнике. В каждом сообществе можно выделить группу основных, наиболее многочисленных в каждом размерном классе видов, связи между которыми, по существу, являются определяющими для функционирования биоценоза в целом.

Виды, преобладающие по численности, являются доминантами сообщества. Например, в наших еловых лесах среди деревьев доминирует ель, в травяном покрове – кислица и другие виды, в птичьем населении – королек, зарянка, пеночка-теньковка, среди мышевидных грызунов – рыжая и красно-серая полевки и т. д.

Доминанты господствуют в сообществе и составляют «видовое ядро» любого биоценоза (рис. 77). Доминантные, или массовые, виды определяют его облик, поддерживают главные связи, в наибольшей мере влияют на местообитание. Обычно типичные наземные биоценозы называют по доминирующим видам растений: сосняк-черничник, березняк волосистоосоковый и т. п. В каждом из них доминируют и определенные виды животных, грибов и микроорганизмов.

Рис. 76. Зависимость между числом видов в сообществе и числом особей, приходящихся на один вид (по Ю. Одуму, 1975): 1, 2– разные типы сообществ

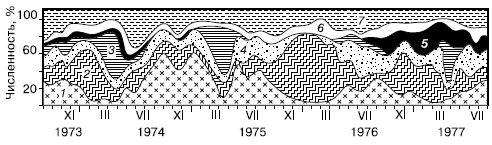

Рис. 77. Видовая структура сообщества коллембол на протяжении 5 лет (по Н. А. Кузнецовой, А. Б. Бабенко, 1985).

Общее видовое богатство – 72 вида. Доминанты: 1– Isotoma notabilis; 2 – Folsomia fimetarioides; 3 – Sphaeridia pumilis; 4 – Isotomiella minor; 5 – Friesea mirabilis; 6 – Onychiurus absoloni; 7 – прочие виды

Однако не все доминантные виды одинаково влияют на биоценоз. Среди них выделяются те, которые своей жизнедеятельностью в наибольшей степени создают среду для всего сообщества и без которых поэтому существование большинства других видов невозможно. Такие виды называют эдификаторами (буквальный перевод с латинского – строители) (рис. 78). Удаление вида-эдификатора из биоценоза обычно вызывает изменение физической среды, в первую очередь микроклимата биотопа.

Рис. 78. Мадрепоровые кораллы – главные эдификаторы коралловых рифов, определяющих условия жизни для тысяч видов гидробионтов

Основными эдификаторами наземных биоценозов выступают определенные виды растений: в еловых лесах – ель, в сосновых – сосна, в степях – дерновинные злаки (ковыль, типчак и др.). Однако в некоторых случаях эдификаторами могут быть и животные. Например, на территориях, занятых колониями сурков, именно их роющая деятельность определяет в основном и характер ландшафта, и микроклимат, и условия произрастания растений. В морях типичные эдификаторы среди животных – рифообразующие коралловые полипы.

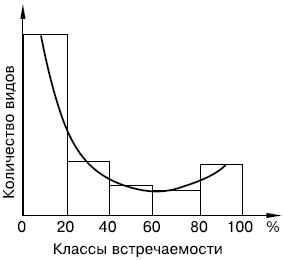

Кроме относительно небольшого числа видов-доминантов, в состав биоценоза входит обычно множество малочисленных и даже редких форм. Наиболее часто встречающееся распределение видов по их обилию характеризует кривая Раункиера (рис. 79). Резкий подъем левой части кривой свидетельствует о преобладании в сообществе малочисленных и редких видов, а небольшой подъем правой – о наличии некоторой группы доминантов, «видового ядра» сообщества.

Рис. 79. Соотношение количества видов с разной встречаемостью в биоценозах и кривая Раункиера (по П. Грейг-Смиту, 1967)

Редкие и малочисленные виды также очень важны для жизни биоценоза. Они создают его видовое богатство, увеличивают разнообразие биоценотических связей и служат резервом для пополнения и замещения доминантов, т. е. придают биоценозу устойчивость и обеспечивают надежность его функционирования в разных условиях. Чем больше резерв подобных «второстепенных» видов в сообществе, тем больше вероятность того, что среди них найдутся такие, которые смогут выполнить роль доминантов при любых изменениях среды.

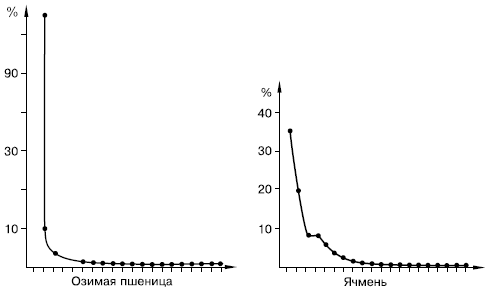

Между численностью видов-доминантов и общим видовым богатством сообщества существует определенная связь. Со снижением числа видов обычно резко повышается обилие отдельных форм. В таких обедненных сообществах ослабевают биоценотические связи и некоторые наиболее конкурентоспособные виды получают возможность беспрепятственно размножаться.

Чем специфичнее условия среды, тем беднее видовой состав сообщества и тем выше может быть численность отдельных видов. Эта закономерность получила название правила А. Тинемана, по имени немецкого ученого, изучавшего особенности видовой структуры сообществ в 30-е годы прошлого века. В бедных видами биоценозах численность отдельных видов может быть чрезвычайно высокой. Достаточно вспомнить вспышки массового размножения леммингов в тундрах или насекомых-вредителей в агроценозах (рис. 80). Подобную закономерность можно проследить в сообществах самого разного масштаба. В буртах свежего конского навоза, например, почти анаэробная обстановка, много аммиака и других токсичных газов, высокая температура за счет деятельности микроорганизмов, т. е. создаются резко специфичные, отклоняющиеся от обычной нормы условия жизни для различных животных. В таких буртах видовой состав беспозвоночных вначале крайне беден. Развиваются личинки мух-дрозофил, и размножаются немногие виды нематод-сапрофагов (семейство Rhabditidae) и хищных гамазовых клещей (род Parasitus). Но зато все эти виды чрезвычайно многочисленны, редких форм почти нет. В подобных случаях кривая, описывающая распределение видов по их численности, имеет сильно сглаженную левую часть (как на рис. 76). Такие сообщества неустойчивы и отличаются резкими колебаниями обилия отдельных видов.

Рис. 80. Структура доминирования в сообществе насекомых стеблестоя зерновых на полях (по Н. И. Куликову, 1988). На оси абсцисс – виды в порядке убывания численности

Постепенно, по мере разложения навоза и смягчения условий среды, видовое разнообразие беспозвоночных нарастает, при этом заметно снижается относительная и абсолютная численность массовых форм.

В наиболее богатых биоценозах практически все виды малочисленны. В тропических лесах редко можно встретить рядом несколько деревьев одной породы. В таких сообществах не происходит вспышек массового размножения отдельных видов, биоценозы отличаются высокой стабильностью. Кривая, отражающая видовую структуру такого типа, имела бы на рис. 76 особенно крутую левую часть.

Таким образом, даже самый общий анализ видовой структуры может дать достаточно много для целостной характеристики сообщества. Разнообразие биоценоза тесно связано с его устойчивостью. Деятельность человека сильно сокращает разнообразие в природных сообществах. Это вызывает необходимость предвидеть ее последствия и принимать меры для поддержания природных систем.

Количественные характеристики вида в биоценозе. Для оценки роли отдельного вида в видовой структуре биоценоза используют разные показатели, основанные на количественном учете. Обилие вида – это число особей данного вида на единицу площади или объема занимаемого пространства, например число мелких ракообразных в 1 дм 3 воды в водоеме или число птиц, гнездящихся на 1 км 2 степного участка, и т. п. Иногда для расчета обилия вида вместо числа особей используют значение их общей массы. Для растений учитывают также проективное обилие, или покрытие площади. Частота встречаемости характеризует равномерность или неравномерность распределения вида в биоценозе. Она рассчитывается как процентное отношение числа проб или учетных площадок, где встречается вид, к общему числу таких проб или площадок. Численность и встречаемость вида не связаны прямой зависимостью. Вид может быть многочисленным, но с низкой встречаемостью или малочисленным, но встречающимся довольно часто. Степень доминирования – показатель, отражающий отношение числа особей данного вида к общему числу всех особей рассматриваемой группировки. Так, например, если из 200 птиц, зарегистрированных на данной территории, 80 составляют зяблики, степень доминирования этого вида среди птичьего населения равна 40 %.

Для оценки количественного соотношения видов в биоценозах в современной экологической литературе часто используют индекс разнообразия, вычисляемый по формуле Шеннона:

где Σ – знак суммы, рi– доля каждого вида в сообществе (по численности или массе), a log2pi – двоичный логарифм pi.

Видовое богатство и определяющие его факторы

Использование видового богатства, как показателя видового разнообразия,

исходит из следующего представления: чем большее число видов присутствует, тем, следовательно, выше биологическое разнообразие и ценность территории. Обычно при этом утверждении упоминают, что некоторые особо ценные местообитания, наоборот, поддерживают немного видов. П-видимому, это не совсем верное противопоставление, подобное идеи о том, что национальный парк в Африке ценнее заповедника на о. Врангеля. Видовое богатство не единственный признак, и бессмысленно ждать универсальности от любого критерия. С точки зрения обсуждаемых задач мониторинга и оценки ключевых территорий, факторы, определяющие видовое богатство, делятся на четыре группы.

Биоисторические — факторы, определившие развитие региона как биогеографической единицы, в основном они нашли выражение в присутствии видов с тем или иным типом распространения. Хотя эти факторы нередко определяют присутствие регионально-редких видов, а также эндемиков, они представляют собой данность, и в этом смысле не влияют на результаты.

Фоновые — факторы, остающиеся относительно стабильными в пределах

текущего исторического периода: климат, сложившиеся геологические и географические условия. Они включают и ландшафтные характеристики, связанные с деятельностью человечества.

Факторы структуры сообщества, косвенно влияющие на видовое богатство через организациюмноговидового населения

Все население любого местообитания делится на две группы.

1. Растения, позвоночные животные и немногочисленные таксоны с не

очень подвижными видами, широко распространенными в пределах местообитания (некоторые почвенные беспозвоночные). Видовое богатство оценивается с небольшой ошибкой и аккумулятивная составляющая не играет особой роли.

2. Многочисленные, часто мобильные таксоны, особенно со скрытным об_

разом жизни. В первую очередь _ это насекомые. Несмотря на стремление исключить самые сложные для отбора проб таксоны (раздел 4.2), невозможно избежать использования представителей этой группы, включающей важные ресурсные таксоны. В рамках стандартизации первичных данных, в принципе необходимой, можно предложить, чтобы каждое обследование некой территории, особенно мелкой, проводилось достаточно концентрированно, чтобы полнота оценки достигалась за относительно короткий срок. Тем не менее, любая программа по выделению узловых территорий и их описанию лимитирована во времени. Поэтому аккумулятивные данные должны иметь пороги времени, чтобы учесть изменения ситуации и уменьшить влияние случайных событий.

оценки видового богатства. Эта известная закономерность действует в двух

Зависимость часто используется в логарифмированном виде:

являющимся результатом преобразования функции вида

Carabidae. Лишь для очень немобильных групп, подобных дождевым червям и растениям с тяжелыми семенами, она может проявляться в достаточно полной мере. Кроме того, степень изоляции каждого местообитания весьма различна, причем, если для птиц передвижение между разными местностями,

как правило, не таит смертельной угрозы, то насекомые, даже крылатые, могут погибать в массе. Существуют и другие сложности, касающиеся проявления обсуждаемой зависимости, однако они не связаны с контекстом данной работы. Все другие факторы, изменяющие число видов в местообитании можно рассматривать, как факторы внешнего давления. Это именно те факторы, которые должны подвергаться анализу, как предмет решения, на основе данных мониторинга биоразнообразия.