что важнее физика или химия

Физики против лириков: естественные науки на ЕГЭ становятся всё популярнее

Всё больше абитуриентов предпочитают сдавать госэкзамены по точным наукам — физике, биологии, химии. Экономистов и менеджеров становится всё меньше, а вузы борются за то, чтобы получить рекордное количество бюджетных мест на технические факультеты.

Фото: © РИА Новости /Александр Кряжев

Артём — ребёнок из небогатой семьи. Когда пришло время выбирать вуз, его единственным критерием была возможность поступить на бюджет. Школьник никогда не был выдающимся технарём: по математике у него была четвёрка, а по физике и вовсе три. Как ни старался он подготовиться в 11-м классе к ЕГЭ, сильно результаты его не выросли. С гуманитарными же науками всё было ещё хуже.

В общем, Артём решил поступать по-хитрому: он выбрал ЕГЭ по физике, а вуз — МГТУ им. Н.Э. Баумана, но факультет оптико-электронного приборостроения, который находится в Красногорске, объясняя свой выбор тем, что туда мало кто поступает: далеко, да ещё и скучно.

И выпускник с очень средними баллами стал студентом самого известного технического вуза в России, так ещё и учился на бюджете. Но это было четыре года назад. Сегодня же у Артёма были бы реальные конкуренты.

И это неплохой показатель: в среднем всего около 15% школьников обычно сдают физику для поступления в вузы. По словам экспертов, такая тенденция связана с поставленной ранее правительством задачей увеличить количество специалистов в технических профессиях. В связи с этим вузы начали увеличивать количество бюджетных мест для технарей и параллельно сокращать их на популярных экономических и юридических факультетах.

Выпускники, в свою очередь, даже те, кто физику никогда не любил, начали подтягиваться. Бесплатное образование — слишком большая приманка. А там, глядишь, и слюбится.

По словам директора Института развития образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирины Абанкиной, рост интереса к действительно сложным предметам связан с увеличением контрольных цифр приёма на естественнонаучные, инжиниринговые и технические специальности, а также падением интереса рекрутинговых компаний к специалистам гуманитарных профессий.

Как отметила Абанкина, физику в качестве предмета для сдачи ЕГЭ выбирает не более 20% выпускников.

— Здесь свою роль сыграла мотивация ребят к изучению нетипичных предметов. Выделяется очень много интересных программ в дополнительном образовании. Сегодня поддерживаются технопарки в разных регионах страны: Ханты-Мансийске, Татарстане, Ставрополе, Алтайском крае, Челябинске, Екатеринбурге, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, — говорит Абанкина. — Усилили свои позиции российские школьники на международных олимпиадах и по компьютерным наукам.

По сравнению с прошлым годом число бюджетных мест на технических специальностях возросло во многих вузах: Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана, Московском технологическом университете (МИРЭА), Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». В то же время в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина число бюджетных мест, как рассказали в вузе, не изменилось.

От 80 и выше. Девушки-физики и «гуманитарный миллиард»

Учитель 2009 года и преподаватель физики Вадим Муранов и ряд других педагогов также заметили, что количество сдающих ЕГЭ по точным наукам растёт, но знания ребят не всегда бывают на должном уровне.

— Я пообщался с коллегами из школ и репетиторских центров и могу сказать, что количество детей, сдающих физику, увеличилось на 20%. А вот процент школьников, выбирающих ЕГЭ по обществознанию, наоборот, снизился. Родители и дети понимают, что в России сегодня уже слишком много экономистов, юристов и менеджеров — переизбыток. Мои ученики, которые в этом году сдавали ЕГЭ, задавались вопросом не куда поступать, а где потом работать. Все знают, видят и чувствуют превышение предложения над спросом гуманитарных специальностей, — поделился Муранов. — Если в прошлом году у меня физику сдавало в общей сложности 15 человек, то в этом году их уже 20. Причём девочек в технических кругах стало больше.

При этом, по словам учителя, результаты ЕГЭ этого года невысокие.

— Редко кому удаётся сдать физику выше 50 баллов. Но это неплохой показатель для среднетехнических вузов. Для топовых инженерных университетов минимальный порог успешной сдачи — от 80 и выше.

Кому платят на рынке труда?

Уполномоченный по правам студентов России Артём Хромов разъяснил, что государство, выделяя как можно больше бюджетных мест, пытается выяснить, какие специальности востребованы на рынке труда.

— Анализируется, сколько выпускников в итоге работает по специальности. То есть д елается всё возможное, чтобы денежные средства налогоплательщиков тратились на специальности, которые имеют государственное значение, а также на те, что будут востребованы на рынке труда: это политика уже нескольких лет. Поэтому естественные науки приобретают дополнительную ценность с точки зрения выделения дополнительных денег на бюджетные места. В том числе на стипенди и и други е материальны е бонусы для будущих студентов-технарей.

Согласно рейтингу вузов Superjob 2016 года, наиболее высокооплачиваемыми остаются выпускники IT-специальностей. Однако глава пресс-службы рекрутинговой компании Superjob Сергей Денисенко всё же говорит о том, что главное — не профессия, а мастерство.

— Хороший юрист быстрее найдёт себе работу, чем плохой программист. Однако можно выделить категории специалистов, на которых в последние несколько лет сохраняется дефицит. В первую очередь это программисты, разработчики программ (особенно для мобильных платформ) и другие IT-специалисты. Поэтому абитуриентов и стимулируют выбирать технические профессии — они потом на рынке пригодятся. И зарплаты у таких специалистов реально высокие, на порядок выше других, — уверен Денисенко.

Согласно исследованиям Superjob, за последние четыре года доля работодателей, готовых принять на работу выпускников IT-специальностей без опыта работы, выросла в два раза. При этом 78% таких рекрутеров ждут молодых специалистов.

P. S. Чтобы разбавить толпы гуманитариев (социологов, юристов), правительство решило стимулировать рост специалистов в точных науках и показать технические профессии в лучшем свете. Тем более что специалисты в IT- отрасли сегодня — фактически двигатели прогресса, и их высокопрофессиональная работа почти бесценна в информационном мире. Однако вместе с тем мода на техно потянула за собой и тенденцию у ряда чиновников сделать из большинства выпускников российских школ рабочих: слесарей и автомехаников. Так, большие споры в российском интернет-сообществе вызвала фраза заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Она заявила, что высшее образование не нужно 65% россиян, а всё потому, что произошло повышение качества среднего специального образования.

Химия не менее актуальна для понимания житейских вопросов, чем физика или биология

Знаете ли вы, из чего состоит нефть? А формулу азотной кислоты? Или уксусной кислоты? Проведенный автором заметки микроопрос показал, что на эти вопросы смогли лишь частично ответить высококвалифицированный инженер и астроном, а программист, юрист, системный администратор и рабочий вообще затруднились с «формулами». А ведь это самые что ни на есть азы химии — наверное, как таблица умножения в математике или законы Ньютона в физике.

Химия выходит на арену школьного образования позже других дисциплин — ее изучают лишь последние четыре года, а то и меньше. Видимо, переходный период накладывается на потенциально сформированные представления о будущей профессии: химия не то что улетучивается из наших голов, а, кажется, вовсе там не прописывается.

Опубликованная недавно в «Газете.Ru» заметка об изящном химическом достижении — синтезе соединения, содержащего плоскоординированный углерод, и связанных с уникальными свойствами углерода фундаментальных научных проблемах вызвала в основном одну реакцию — «Заумь!». «Зачем нам эти формулы?» — дружно восклицают и стар, и млад. Собственно, затем же, зачем нужно и все остальное знание.

Каждый человек должен иметь собственное объективное представление о мире, которое позволит ему ориентироваться среди потоков информации и интерпретировать их.

А то получится как с некой частью американцев, искренне предполагавших, что война в Южной Осетии идет на территории штата Джорджия.

География географией, а как и где нам может понадобиться химия, спросите вы?

Как это ни банально, химия находится вокруг нас и внутри нас, а недостаток знаний в этой области может затронуть жизнь и здоровье людей. Например, следует помнить, что спирт — это не ОН, единственный и ценный компонент водки. Спирты — это класс соединений (функционально группа — действительно ОН), к которому относятся сотни и тысячи веществ. И лишь одно употребляется для увеселения в составе спиртных напитков — этиловый спирт C2H5OH, или этанол.

Попытка употребления других спиртов (они отличаются числом атомов углерода и строением углеродного скелета) чаще всего вредна, если не смертельна.

Так и сахара — это тривиальное название целого класса соединений-углеводов, в который помимо собственно сахарозы входит очень много веществ, важных для функционирования нашего организма. Почему спиртовым раствором йода открытые раны обеззараживать не рекомендуется, а вот перекисью водорода можно? И что вообще такое эта перекись водорода — химия, «подарившая нам блондинок»? Чем вредна нефть, разлившаяся в Мексиканском заливе, а чем — реагенты, используемые для ее сбора?

Полимерная промышленность, удобрения, топливо, металлургия — химические вещества постоянно окружают нас. «Черное золото» — нефть — это сложная смесь химических веществ, жизненно важных исходных компонентов для всей химической, в том числе полимерной, промышленности. Понимание этого людьми в разных странах мира — ключ к проблеме энергосбережения. Элементарные химические знания состава нефти позволяют понять, что проблема «когда кончится нефть?» куда глубже, чем вопрос «на чем же будут ездить автомобили?». Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов — от низших, с небольшим количеством атомов углерода, до высших. Полимеры же — пластики, резины, полимерные волокна — это углеводороды с очень большим (до миллионов) числом звеньев, и продукты переработки нефти — важнейшее сырье для их синтеза.

Недаром еще Дмитрий Менделеев говорил, что сжигать нефть — это все равно что топить печь ассигнациями.

Прошло сто лет, а человечество очень мало продвинулось в разработке альтернативных видов энергии. По статистике, на 2005 год на долю ископаемых топлив в производстве электроэнергии приходилось 66,4%. Правда, о процессе горения — как нефтепродуктов, так и леса, торфа — мы тоже знаем ужасающе мало. Возможно, многие пережившие последние две недели смога в Москве до сих пор не в курсе, что частички сажи, содержащиеся в смоге горящих торфяников, грозят им легочными заболеваниями в будущем.

Как же еще мы получаем электроэнергию? На долю ядерной энергии приходилось в 2005 году 15,2%, а на долю гидроэнергии — 16,2%. Альтернативным источникам достались жалкие 2,2%. Между тем комплексная проблема будущей нехватки нефти как уникального природного сырья не относится к вопросам первостепенной важности в общественном сознании, а нефть остается черным-жидким-непонятным, стоящим некие доллары на Лондонской или Нью-Йоркской бирже.

Это лишь один пример бессознательного отношения к принципиально важным вопросам современной действительности, спровоцированного незнанием элементарных вещей. Изучать общественное мнение по столь сложным вопросам, как нанотехнологии и их применение или создание контейнеров для водородного топлива, нет смысла — просто выяснится, что формула водорода известна далеко не всем, а «нано — это сколько?» — вопрос вообще сакральный.

В результате все рассуждения о науке в СМИ становятся сказками на эльфийском языке, а оценки беспомощный обыватель вынужден черпать из высказываний политиков, лишаясь возможности сознательного выбора.

И чем больше родители будут поддерживать своих чад в решении «а ну ее, зачем нам эти формулки», тем более непонятным и чуждым будет становиться для них современный мир и тем более беспомощными они будут перед лицом будущего.

Между физикой и биологией

Кандидат химических наук и президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки Александра Борисова специально для нашего журнала написала колонку о месте химии среди естественных наук.

Никто не водится со мной

Химия — нелюбимое дитя в семействе естественных наук. Химию позже всех начинают изучать в школе (судя по знаниям, большинство вообще не начинает никогда). У химии плохой «пиар» по сравнению с «соседками». Физика фундаментальна, биология — естественна и тем полезна, а химия в лучшем случае ассоциируется с лобби фармкомпаний, а в худшем — с вредными производствами. Пользуясь своей репутацией, физика и биология периодически совершают эпистемологические набеги на смежные области химии, объявляя те или иные исследования «нехимическими» (а физическими либо биологическими).

Мне как химику по образованию и отчасти — по духу всегда были странны эти дискуссии, поэтому я логично задалась вопросом о том, как мы вообще отличаем одну область науки от другой. Оказалось, что решением этих вопросов на фундаментальном уровне занимаются не физики или химики, а философы науки. Почему? Потому что, замечают они, решать такой фундаментальный вопрос могут только те, кто находится «над схваткой», а называется он проблемой демаркации. Забегая вперед, я скажу, что ничего такого лучшие умы не решили. Наоборот, изучая границы между разными областями науки, они пришли к тому, что общего у них больше, чем различий, а вообще хорошо бы на фундаментальном уровне объяснить различия между наукой и ненаукой. Случилось это почти сто лет назад, так с тех пор и ищут, — и термин «проблема демаркации» теперь означает в том числе задачу поиска универсальных критериев разделения науки и ненауки. Что, впрочем, не мешает нам с вами посмотреть, как же пытались разграничить науку и где на этих весах будет лежать химия.

Красивые — направо, умные — налево

Самый очевидный путь — разделить науки по объекту изучения. Так появились нечетко определяемые группы: естественные, общественные и гуманитарные науки. Химия, конечно, наука естественная. Она изучает предметы и явления естественного мира вокруг нас. Однако попытка поделить науки по объекту исследования маловато говорит нам об их внутреннем устройстве. Кроме того, если задуматься, это деление непостоянное. Если раньше планеты изучала исключительно астрономия, то теперь, с развитием космической техники, их изучают и химики, и геологи, и даже в некоторых случаях климатологи. А есть объекты исследования, которые совершили еще более длинный прыжок, — из гуманитарных наук в естественные. Не удивляйтесь, если услышите, что лингвистика — это естественная наука, потому что она применяет формальные методы и модели к естественной среде, которой является язык. Создание таких моделей стало возможным из-за развития математики и вычислительной техники.

Карл Шееле. Источник: wikireading.ru

О химии такого сказать нельзя. Возможно, химия — это главная эмпирическая наука, если под этим термином подразумевать именно сконструированный человеком опыт, а не наблюдение окружающего мира и выявление закономерностей. В химии созерцание и описание дает очень мало: чтобы разобраться в составе окружающих веществ и их устройстве, над ними нужно провести опыты. В детстве моим любимым химиком был Карл Шееле. Этот шведский ученый-самородок XVIII века, которому предлагали университетские кафедры и избрали в Шведскую академию наук, не имел даже высшего образования. Зато у него была аптека, в которой он работал, и руки. О том, как важно «иметь руки», знает каждый студент-химик, причем руки или есть, или нет. Можно выучить теорию, можно выучиться технике эксперимента, но руки так и останутся (я думаю, вы примерно поняли, о чем речь).

Так вот, руки в далеком XVIII веке открыли и выделили несколько десятков всем известных сегодня веществ — от хлора и перманганата калия («марганцовки») до мочевой и синильной кислот. Шееле также — опытным путем — установил два основных компонента воздуха (только называл он их по-другому — не кислород и азот, а «огненный воздух» и «флогистированный воздух». Но мое восхищение вызывало не это. Зрительная информация дает в химии крайне мало, и сейчас эта проблема преодолена с помощью десятков разнообразных физико-химических методов исследования вещества. Однако во времена Шееле этого не было, а потому в качестве дополнительного описания ученый использовал вкус и запах, которые он определял лично. Он так и умер: его нашли в лаборатории среди реактивов (по одной из версий, он описывал вкус синильной кислоты). По-моему, такая методологическая верность своей науке не может не очаровывать.

Думаю, что романтический пуризм — конечно, калька моего восприятия разделенных наук XX века. Наши предшественники пользовались теми методами, которыми владели сами, и видели себя, наверное, естествоиспытателями в целом, а не химиками или физиками. Эту классификацию мы «надели» на них сами гораздо позже. Однако как только классификация возникла, она сразу вызвала и попытки стратифицировать науки по шкале важности. В частности, первыми ощутили себя не в своей тарелке в химии физики.

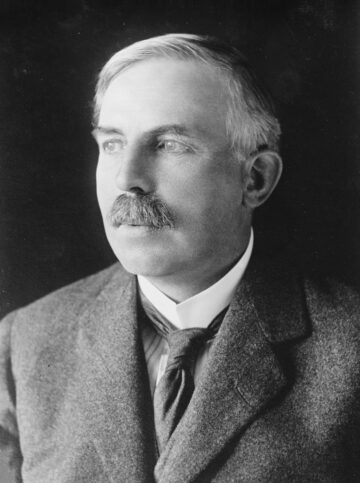

Эрнест Резерфорд. Источник: wikipedia.org

Дверь в страдания физиков в химии открыл Эрнест Резерфорд — знаменитейший ученый, отец ядерной физики, учитель Петра Капицы, которого тот звал Крокодилом. Резерфорд в 1908 году получил Нобелевскую премию по химии: он объяснил радиоактивное превращение химических элементов, предложил планетарную модель атома. И даже если фраза « Вся наука — или физика, или коллекционирование марок » приписывается ему ошибочно, ее расхожесть демонстрирует распространенность снисходительного отношения к химии. В дальнейшем физики продолжали получать нобелевки по химии: они касались либо разработок особенно пригодившихся в химии методов, либо исследований химических элементов. Среди знаменитых физиков — «химиков» Мария Склодовская-Кюри, а также ее дочь и зять.

Первой ласточкой физических методов в химии стал Фрэнсис Уильям Уэстон, он изобрел масс-спектрограф, с помощью которого открыл много нерадиоактивных изотопов. Эта традиция продолжается всю историю нобелевки. Так, в 2017 году ее получили два биофизика — Жак Дюбоше и Иоахим Франк (а с ними биолог Ричард Хендерсон), которые применили и усовершенствов али криоэлектронную микроскопию высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе. Вся Россия ждет, что тех же почестей будет удостоен научный руководитель Флеровской лаборатории в ОИЯИ Юрий Цолакович Оганесян — один из отцов синтеза сверхтяжелых элементов, которые сейчас продляют Периодическую таблицу. Физик, конечно. Оганесян делал доклад на открытии Года Периодической таблицы в Париже в ЮНЕСКО. Возможно, в 2019 году и не Нобелевский комитет все-таки решит обратить внимание на таблицу, а сами потенциальные лауреаты не будут столь категоричны, как когда-то Резерфорд.

Есть и обратные примеры: Андрей Гейм и Константин Новосёлов получили в 2010 году нобелевку по физике за открытие графена. Его можно рассматривать и как химическую работу: графен — одна из аллотропных модификаций углерода, наряду с графитом, алмазом и другими. Однако вряд ли какое открытие аллотропной модификации, пусть и редкой, может оказаться достойным такой высокой награды в сфере химии. А физики оценили эту работу (выполненную, кстати, физиками), потому что графен с физической точки зрения обладает поразительными, почти невозможными свойствами.

Константин Новосёлов и Андрей Гейм. Источник: http://gorets-media.ru

Страсти по биохимии

«Сожмется» ли химия, «вырастут» ли биология или физика? Ставить вопрос таким образом побуждает нас привычный рубрикатор наук. Знаний становится больше, сами предметные области дробятся, а число подходов к исследованию одного и того же объекта — растет, так как разные подходы позволяют получить разные данные. В идеальном мире одно и то же сердце изучают физик, физиолог, молекулярный генетик, биохимик, врач, и этот список можно продолжать. Каждый из них прошел свою школу и владеет своим методом, а ключевая сложность — собрать полученную информацию воедино и понять, что и как нужно применить для решения поставленных задач. Уметь понять научный язык, работу и результаты коллеги, при этом сохраняя свой собственный подход и понятийный аппарат, сопоставить чужие данные со своими и увидеть общую картину — один из ключевых вызовов для современного ученого.

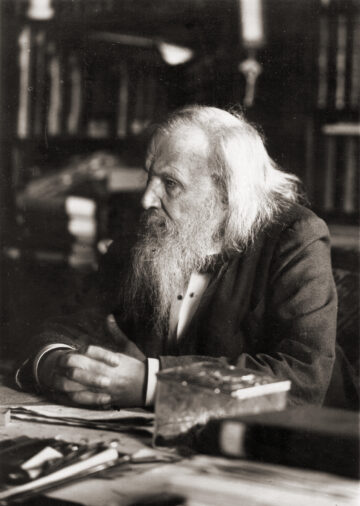

Дмитрий Менделеев. Источник: wikipedia.org

А что же Дмитрий Иванович Менделеев? Почему именно он удостоился чести быть отмеченным целым годом празднования под эгидой ЮНЕСКО? Я думаю, внимание к его персоне и к Периодическому закону совершенно заслуженно. Менделеев — главный химик человечества. Потому что он смог без привлечения каких-либо физических данных или математического аппарата сформулировать теорию, по уровню фундаментальности не уступающую Стандартной модели элементарных частиц. Это не значит, что Менделеев был химиком-теоретиком: в его времена и понятия такого не существовало. Менделеев был химиком-экспериментатором, химиком-преподавателем, химиком-технологом. Его перу принадлежат учебник по органической химии, важные работы в сфере физической химии, прикладные разработки. Невероятная сила его была в том, что изо всех этих деталей своей работы и данных других людей — частных, продиктованных практическими задачами, — он одной силой мысли создал полную картину. «Химическая интуиция», известная каждому химику: вот так реакция пойдет, а так — вряд ли, вот такая конфигурация молекулы возможна, а такая — нет — была, наверное, развита в нем как ни в ком другом. Настолько, что все обрывочные, противоречивые и недостаточные сведения о химических элементах сложились у него в общую картину.

Во времена Менделеева не знали строения атома, понятия изотопов, не знали благородных газов как класса и вообще доброй половины элементов современной периодической таблицы, причем неизвестные элементы были иногда легче по атомному весу, чем известные, тем самым сбивая с толку исследователей. Несмотря на это, Менделеев отметил периодичность свойств элементов, связал их с весом, собрал в визуальную картину, а затем указал, какие элементы еще нужно искать. С тех пор и физики, и химики-синтетики подтверждают и подтверждают подход Менделеева. Но он сделал открытие, не обладая для этого ни аппаратом ядерной физики, ни достаточными химическими данными. Интуиция!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Физика vs. химия

Отличие вижу в том, что физики по любому поводу задают вопрос: Почему?

У химиков задавать такой вопрос не принято, есть известные знания, а почему так устроено не анализируется.

Почему у одного атома одна валентность, а у другого другая?

Почему таблица элементов так устроена?

Закон Авагадро есть, а почему так не важно…и тд.

Комментировать

Все комментарии (74)

комментирует материал 03.10.2013 #

Потому что если бы электроны могли иметь любые состояния, т.е. в атоме могли бы существовать два или более электрона с одинаковыми наборами квантовых чисел, то они были бы не фермионами, а бозонами.

«Потому что если бы электроны могли иметь любые состояния»

Так электроны могут иметь любые состояния.

В свободном состоянии электроны вообще не имеют «состояний», характеризуемых квантовыми числами, а в атоме при переходе электронов с одного уровня на другой они меняют свое состояние. Тем самым могут иметь любые состояния.

Американцы, вон, рассчитали как рибосома белок синтезирует чисто исходя из уравнения Шредингера!

Спин (от англ. spin — вращаться, вертеться.), собственный момент количества движения элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого.

Что «вращается» в электроне, если электрон не имеет пространственных характеристик?

А также вопросы http://maxpark.com/community/5654/content/2235374#comment-29898212

Спин электрона имеет примерно такое же отношение к вращению, как и с-кварк к очарованию. Проблема в крайней скудности английского языка, из-за чего приходится либо навешивать к словам дополнительный смысл, либо изобретать неологизмы.

Так изложите на великом и могучем языке, что происходит в электроне, когда у него есть спин, но нет ни пространственных характеристик, ни структуры?

Учёные уже больше века спорят, исписали тысячи книг, а я сейчас всё брошу и начну излагать в комментах на МП? Делать мне больше нечего?

Вот об этом всем нам и рассказывали на первом курсе в первом семестре, да и сейчас рассказывают на первом курсе в РХТУ.

Что-то про это наверное до сих пор рассказывают в школе.

Это скучно и банально. более сложные вещи нехимики просто не поймут

Почему в первом электронном слое не может быть 3 или 4 электрона?

Потому что не может быть на одной орбитали двух электронов в одном квантовом состоянии, в данном случае с одинаковыми спинами.

Почему?

А на второй орбитали, что случилось?

Аркадий, вы настоящий химик.

Может быть и меньше, все зависит от заряда ядра

Так в этом и смысл вопроса. В свободном состоянии каждый атом электрически нейтрален вне зависимости от валентности. Тем не менее при незаполненной валентной оболочке атом «стремится» заполнить ее. Почему? «Почему» в валентной и незаполненной оболочке, например кислорода, «должно» быть именно 8 электронов? Почему атом стремиться заполнить верхнюю оболочку?

Все это расматривается на начальных этапах изучения химии на химических специальностях. Почитайте соответствующиее учебники и найдете ответы.

http://www.chem.msu.su/rus/program/program1/stroenie.html

Тут программа МГУ-шного курса строения вещества

У химиков очень много разных специализаций, связанных в основном с классами веществ, которыми они занимаются, их больше интересуют свойства вновь получаемых ими веществ, чем строение атома. Энергии связи, ионизации, валентности, все это табличные данные в свое время изученные и полученные физиками и физхимиками.

Трудно объяснять азы, тому кто не имеет даже начальных знаний по конкретному вопросу.

Вы спрашиваете, «Куда девается «спиновый заряд»» при взамодействии атомов, ежу понятно, что он нейтрализуется спиновым зарядом другого атома, происходит перекрытие орбиталей с образованием химической связи, и эти валентные электроны пренадлежат уже обоим атомам, дополняя собой каждую из имеющихся орбиталей до пары. В соответствии с принципом неопределененности Паули невозможно определить около которого атома находится конкретный электрон, образующий химическую связь.

Во-первых, соотношение неопределенности ввел Гейзенберг, а не Паули. Во-вторых, требуется объяснить, что такое спин электрона и каким образом атом создает, нейтрализует и изменяет спин электрона. В-третьих, нужно объяснить, каким образом атом определяет характеристики электрона, не имея возможности их измерить (по соотношению неопределенности Гейзенберга).

Если Вы только еще собираетесь проводить эксперименты по исследованию спина, то это красноречиво говорит, что сейчас ответов на поставленные вопросы у Вас нет.

Что и требовалось показать.

С такими рассуждениями Вы вряд ли можете рассчитывать на финансирование. У Вас нет даже понимания, что специфика современного состояния вопроса вовсе не в необходимости «углубления» понимания частных аспектов и свойств электрона (например его спина), а в нестыкуемости разных его свойств в целостную картину, в целостную систему под названием атом.

Если представления о размерах, структуре, границах, заряде, массе, спине, связях и прочих характеристиках электрона не стыкуются между собой, не образуют видения атома как целостной динамической системы, значит в чем-то имеющиеся представления неверны, их нужно исправлять и добиваться их сопрягаемости в целостную систему.

Если Вы не усматриваете самой проблемы, то и нечего напрашиваться на ее решение, тем более на финансирование «попытки» выполнить.

кто знает,кому чуждено решить проблемы.

Ваши вопросы к физикам.

Химики не занимаются электронами, разве что такой экзотикой, как раствор электронов в жидком аммиаке. 🙂

Ваша ссылка на решение уравнения Шредингера говорит о том, что электронная орбиталь это чисто математический «объект». А по субстанциональной составляющей электронной орбитали Вы что-нибудь можете сказать? Ведь математические зависимости, математические уравнения это всего лишь способ описания реальных явлений, происходящих в атоме. В атоме некому решать уравнения. И не уравнения, и не их справедливость являются сутью вопроса. ЧТО из себя представляет орбиталь физически? Что это такое, что неким образом воздействует и меняет характеристики электрона вполне определенным образом, таким, что электрон вдруг приобретает специфические характеристики в виде квантовых чисел, характерных именно для этой орбитали.

К тому же сам электрон является квантовым объектом, тем самым у него невозможно ни измерить старые характеристики ни установить новые, но они устанавливаются с завидной точностью. Поглощаются и излучаются строго определенные порции энергии.

Вы что-то поняли неправильно. 🙁

Квантовые числа вовсе не являются характеристиками электрона. Сам по себе электрон имеет массу, заряд, спин (±1/2) и т.п., но в составе атома электрон не может иметь произвольную энергию, а непременно фиксированные значения энергии. Вот эти значения и характеризуются квантовыми числами.

То же, как вы задаете вопрос, похоже на вопрос: «Что из себя представляет 220 вольт?».

Дело не в версии физиков, а в степени абстрагирования.

Во многих задачах электрон можно представлять точечным если это не влияет на решение, но упрощает его.

В других же задачах, точечная модель электрона приводит к парадоксам. В таких случаях лучше использовать классический радиус электрона, но для квантовых описаний это не имеет значения.

1. Разные степени абстракций полезны в частных случаях, хотя бывает и такое, что они категорически неприменимы и приводят к ошибкам. Именно поэтому глубокие знания и опыт необходимы любому исследователю и позволяют видеть целостную картинку в тех случаях, когда новичок тонет в противоречиях.

2. Еще Резерфорд, после просвечивании золотой фольги электронами, сделал удивительный для того времени вывод, что атом в основном состоит из пустоты. 🙂

Естественно точечный электрон не может быть облаком. Значит он не точечный, а облачный. 🙂

По поводу же целостного описания, могу сказать, что покупая в супермаркете масло, я не интересуюсь тещей водителя, который привез тот холодильник, в котором хранилось молоко для этого масла.

Рекомендую статьи Phys. Rev. Lett. 79, 4517-4521 (1997) (Stern-Gerlach Effect for Electron Beams) и Phys. Rev. A 60, 63-79 (1999) (Observing the spin of a free electron). Там обсуждается, что Бор-Паули в свое время «доказали» некоторое утверждение о ненаблюдаемости спина электрона в определенного типа экспериментах, а оно оказалось, как я понял, неверно.»

(С) Из обсуждения на форуме.