что важнее для жизнедеятельности растения фотосинтез или дыхание

Что важнее для жизнедеятельности растения фотосинтез или дыхание

Кандидат сельскохозяйственных наук А. ТАРАБРИН

БОЛЬШАЯ НАУКА В МАЛЕНЬКОМ ОГОРОДЕ

Тем не менее большинство садоводов основное внимание уделяют прежде всего минеральному питанию. Они регулярно вносят удобрения, рыхлят почву, поливают, забывая о воздушном питании растений. Даже приблизительно нельзя сказать, сколько мы «не добираем» урожая лишь из-за того, что как бы «не замечаем» фотосинтеза.

О масштабах фотосинтеза и его значении в природе можно судить уже по одному количеству солнечной энергии, перехватываемой зелеными листьями и «законсервированной» в растениях. Ежегодно только растения суши запасают в виде углеводов столько энергии, сколько могли бы израсходовать сто тысяч больших городов в течение 100 лет!

О значении и сущности фотосинтеза говорил еще К. А. Тимирязев в 1878 году в своей знаменитой книге «Жизнь растений». «Когда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но упал он не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или лучше сказать на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу. В той или иной форме он вошел в состав хлеба, послужившего нам пищей. Он преобразовался в наши мускулы, в наши нервы. Этот луч согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу. » Слова эти не устарели до сих пор. За прошедшие годы они лишь уточнились и дополнились новыми данными о дыхании.

Именно в освобождении энергии и направлении ее на нужды растений и заключается главный смысл дыхания, которое происходит во всех живых клетках растений.

Образно это можно сравнить с работой аккумуляторной батареи, которая отдает энергию по потребности и снова заряжается у растений за счет солнечной энергии при фотосинтезе.

Температура часто оказывается едва ли не «главным врагом» будущего урожая, причем не только тогда, когда бывает слишком низкой, но и в тех случаях, когда намного превышает оптимальную. Немецкие ученые X. Лир, Г. Польстер установили, что в ясные солнечные дни для получения урожая наиболее продуктивны ранние утренние часы, когда температура воздуха не превышает 20-25°С. Прирост органической массы в это время в 30 раз больше, чем при более высоких температурах.

И это вполне понятно и объяснимо. Именно в утренние часы фотосинтез достигает своего максимума, тогда как дыхание, сильно зависящее от температуры, становится минимальным. Вот почему растения особенно отзывчивы на утренние поливы. Воды, особенно огурцам, томатам, кабачкам, требуется много и желательно не очень холодной.

В пасмурные дни теплица невольно превращается для растений в темницу, скупые лучи солнца едва проникают сквозь пленку. Из-за нехватки света фотосинтез резко падает, тогда как дыхание идет своим чередом, нередко перекрывает фотосинтез и заметно снижает будущий урожай.

А что необходимо делать садоводу? Прежде всего, регулярно следить за температурой с помощью размещенных внутри и снаружи теплицы термометров или, что лучше, психрометров (приборов с двумя термометрами, у одного из которых резервуар обтянут влажной материей), позволяющих одновременно наблюдать за температурой и относительной влажностью воздуха, что очень важно. Для защиты от перегрева хорошо иметь с обеих торцовых стен теплицы широкие двери. Вместе со свежим холодным воздухом через приоткрытые двери устремляется в теплицу поток углекислого газа, что заметно повышает фотосинтез, особенно при нехватке света.

Что касается нитратов, то есть очень мудрая заповедь: «Не перекорми!» Вносить удобрений надо столько, сколько необходимо растениям, и не сразу, а дробно, по мере их потребления. Обо всем этом журнал «Наука и жизнь» писал уже много раз (см. № 4, 1992 г.; № 6, 1993 г.; №№ 3, 4, 5, 1999 г.).

В заключение несколько слов о выращивании овощей на балконах и лоджиях. Живем мы в однокомнатной квартире на втором этаже кирпичного дома в Красногорском районе Подмосковья. Вблизи нет зданий и затеняющих деревьев. Размер балкона 3 метра на 70 см. Овощи мы выращиваем по методу американского овощевода доктора Дж. Миттлайдера на смеси опилок с песком. Берем шесть литровых кружек опилок (без стружки), три кружки песка (без глины), две столовые ложки (с верхом) питательной смеси № 1 и одну столовую ложку (с верхом) смеси № 2. Смесь № 1 готовим следующим образом: 5 кг молотого известняка или доломитовой муки смешиваем с 40 г борной кислоты; смесь № 2-3 кг комплексного удобрения «Азофоска» смешиваем с 450 г (два с половиной стакана) сернокислого магния и 3 чайными ложками (без верха) борной и молибденовой кислоты.

Что важнее для жизнедеятельности растения фотосинтез или дыхание

Исследовательские работы и проекты

Фотосинтез и дыхание растений

Интересный факт из биологии, что процесс фотосинтеза осуществляется только днем с использованием энергии Солнца. Откуда растения получают энергию ночью, когда фотосинтез невозможен? Что происходит зимой, когда деревья сбрасывают свои зеленые листья? Неужели жизнь растения совсем замирает? В статье мы узнаем всё о дыхании растений.

Процесс дыхания растений

Днем, когда фотосинтез и дыхание осуществляются одновременно, количество кислорода, образующегося обычно превышает количество выделенного углекислого газа. Ночью в воздух выделяется только углекислый газ.

Именно с этим связано существование ложных представлений о растениях-вампирах, которые отбирают энергию (это объясняют чрезмерным потреблением кислорода и выделением углекислого газа). Но приходилось ли вам ночевать когда в лесу в палатке?

Наверное, дышалось легко и никто не почувствовал недостатка кислорода. Надо понимать, что количество выделенного растением углекислого газа или поглощенного кислорода ночью незначительная по сравнению с тем количеством кислорода, которое она выделяет в день.

От чего зависит дыхание растений?

Интенсивность дыхания зависит от многих факторов: времени года, времени суток, температуры, интенсивности освещения и др.

Всего в процессе развития клеток, тканей, органов растений интенсивность дыхания сначала растет, достигает максимума на время максимальной скорости роста, а затем постепенно снижается. Человек также больше энергии требует в период активного роста.

Молодые деревья тратят треть суточных продуктов фотосинтеза на дыхание. Части растений, завершили рост (старые листья, стебли, древесина или созревшее семена) имеют невысокую интенсивность дыхания, но она никогда не падает до нуля.

Вследствие дыхания образуется вода, которая увлажняет семена, и выделяется тепло. Дышать в таких помещениях очень трудно. Температура семена на элеваторах может достигать + 60-90 ° С, и тогда семена «горят» и теряют способность прорастать.

Дыхание зависит и от атмосферного давления. Американский биолог Фрэнк Браун обнаружил, что дыхание в клетках ячеек клубней картофеля усиливается за роста атмосферного давления и наоборот. Глазки картофеля на двое суток раньше, чем барометр «предусматривают» изменение погоды. Перед дождем, то есть за снижения давления, они задерживают дыхание.

Что происходит с растениями зимой?

Усиливаются процессы дыхания у растений, пораженных болезнью. Профессор Калифорнийского университета С. Е. Ярвуд измерял температуру листьев растений, инфицированных вирусом или грибком, и сравнивал ее с температурой здорового растения. Температура больных частей растения повышалась аж на 2 ° С.

Разве не напоминают вам растения больных детей? Вспомните себя с температурой 38,6 ° С. Повышенная температура в устойчивых к заболеванию растений длится дольше, чем у неустойчивых. Оказывается, что в таких условиях в клетках синтезируются защитные фенольные соединения, ядовитые для возбудителей болезни. Усиленно дышат и раненые растения, что тоже приводит к заметному повышению их температуры в участках повреждения.

Как дышат растения?

Растения не имеют специальных органов дыхания, похожих на наши легкие. Кислород поступает к ним через естественные отверстия. Кроме этого, растения используют тот кислород, который образуется в процессе фотосинтеза. Надземные части растений получают кислород из воздуха непосредственно через поры.

На берегах Юго-Восточной Азии, Океании, Австралии, Мадагаскара, Экваториальной Африки на грани моря и суши растут мангровые растения. К ним относятся около 40 видов деревьев и кустарников, приспособившиеся к приливам, во время которых они до верхушки кроны погружаются в воду.

Мангры называют растениями-амфибиями. Во время отлива обнажается илистый грунт, пронизанный корнями и почти без кислорода. Как же мангровые растения выживают в таких условиях?

Мангры получают кислород с помощью особых дыхательных корней-пневматофор, которые, в отличие от обычных, растут вверх, имеют пористое строение и большие межклетники, заполненные воздухом. К условиях недостатка кислорода приспособлены и листья таких растений.

Пневматофоры есть не только у мангров, но и у растений, растущих на пресноводных болотах тропических и умеренных широт. В Новой Гвинее они есть у ротанговой пальмы, которую используют для изготовления мебели. Стебли этой лианы достигают иногда 200-300 м.

Могут ли растения жить без кислорода?

В воздухе содержится примерно 21% кислорода.

Этого вполне достаточно для нормальной жизнедеятельности растений. Правильный уход за растениями способствует нормальному дыханию. Регулярно мойте или протирайте листики от пыли. Но помните, что с опушенными листочками делать это нужно очень осторожно, желательно использовать специальную кисточку.

Блокировка доступа воздуха к корням приводит к тому, что растение буквально тонет в воде загнивают корни, листочки опускаются и желтеют.

Выньте растение из горшка, очистите от почвы, промойте и осмотрите корни. Если они прочные и невредимы, пересадите растение в горшок со свежей, чуть увлажненной землей. На дно горшка насыпьте керамзит или мелкие глиняные черепки (дренаж), что будет способствовать лучшему газообмена корней.

Поместите горшок в затененное место подальше от прямых солнечных лучей и поливайте только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет вглубь на несколько сантиметров. Еще меньше кислорода в очень заболоченных почвах. В них корни повреждаются, отмирают, и рост растений замедляется или вовсе прекращается.

Мимоза, которая способна моментально составлять свои листочки в ответ на прикосновение, в анаэробных условиях цепенеет и не реагирует ни на одно раздражение.

Выдающийся французский ученый Луи Пастер показал, что растения в среде без кислорода образуют не только СО2, но и спирт. В естественных условиях это возможно при вымокании.

Местные жители научились использовать такую «воду» для приготовления напитков. Некоторые виды амазонских рыб переходят к нересту лишь тогда, когда в водоемах есть определенное количество спирта. Незначительные количества спирта у плодах яблок, мандаринов и др. Однако некоторые растения, которые живут в условиях постоянного затопления, приспособились к недостатку кислорода.

Аэренхима образуется и в корнях других растений в ответ на недостаток кислорода, Формируются дополнительные корни, которые значительно толще, имеют хорошо развитую аеренхиму и обеспечивают процессы дыхания. Ученые установили, что рогоз, ива, другие болотные растения в условиях нормального обеспечения кислородом дышат в 2-3 раза слабее, чем растения, не приспособленные к кислородному дефицита (горох, фасоль, пшеница или тополь).

Сниженая интенсивность дыхания связана с их низкой потребностью в кислороде. Содержание сахаров в их корнях выше, а расходы за недостатка кислорода экономные. Интересно, что болотные и водные растения в условиях анаэробиозу накапливают не этиловый спирт, а менее ядовитые для растения молочную и яблочную кислоты.

Таким образом, водные и болотные растения приспособились к недостатку кислорода двумя способами: путем изменения обмена веществ и особого строения. Несмотря на полезные приспособления, длительная нехватка кислорода вредит даже таким растениям. Однако благодаря аэренхиме и пневматофору они успешно заселяют субстраты, на которых другие организмы не могут расти.

Каковы различия между фотосинтезом и дыханием?

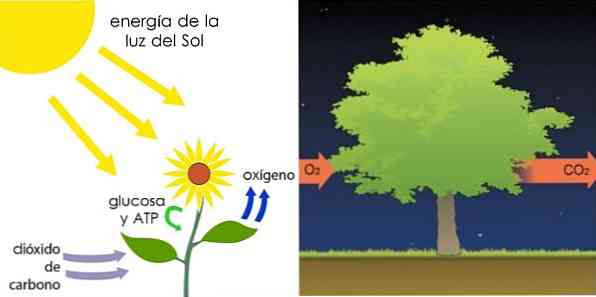

Основной Разница между фотосинтезом и дыханием является то, что они являются обратными процессами. Во время фотосинтеза углекислый газ и вода попадают в организм, в отличие от дыхания, где эти соединения выделяются.

В отличие от этого, при фотосинтезе сложные углеводы строятся из простых веществ, таких как углекислый газ и вода, в то же время, когда выделяется кислород. Вот почему они называются обратными процессами.

С другой стороны, фотосинтез и дыхание являются взаимодополняющими процессами, в которых живые организмы получают необходимые им вещества. Два процесса потребляют и создают одни и те же вещества: воду, глюкозу, кислород и углекислый газ, но делают это по-разному..

8 различий между фотосинтезом и дыханием

1- Использование углекислого газа и кислорода

Как упомянуто выше, во время дыхания используется кислород и образуются углекислый газ и вода. Напротив, во время фотосинтеза углекислый газ и вода используются, в то время как кислород преобразован и выпущен.

2- Организмы, в которых происходит процесс

Дыхание происходит во всех клетках живых организмов, включая те, которые имеют хлорофилл и являются зелеными, как те, которые не имеют этой особенности. Фотосинтез происходит только в организмах, клетки которых имеют хлорофилл.

3- Солнечный свет

С другой стороны, фотосинтез происходит только при солнечном свете, тогда как дыхание происходит в условиях света и темноты..

4- Метаболические пути

При дыхании гликолиз происходит в цитоплазме. При фотосинтезе световые реакции происходят в гране хлоропластов. Во время дыхания цикл лимонной кислоты или цикл Кребса происходит в митохондриальном матриксе. Цепочка переноса электронов происходит в митохондриальной мембране.

С другой стороны, темные реакции фотосинтеза происходят в строме хлоропласта. Кроме того, в тилакоидном просвете проводится фотолиз или отделение воды..

5- Катаболический и анаболический процесс

6- Углеводы

В процессе дыхания углеводы окисляются; при фотосинтезе синтезируются углеводы. Энергия выделяется во время дыхания, что делает его экзотермическим процессом. Во время фотосинтеза энергия накапливается, превращая ее в эндотермический процесс.

7- Энергия

В дыхании энергия высвобождается в форме АТФ. Со своей стороны, в процессе фотосинтеза солнечная энергия сохраняется в виде глюкозы или химической энергии..

8- Вес растений

И наоборот, во время дыхания масса высушенных растений уменьшается. Во время фотосинтеза вес сухих растений увеличивается. Кроме того, в дыхании потенциальная энергия превращается в кинетическую энергию. Во время фотосинтеза солнечная энергия становится потенциальной энергией.

Процесс фотосинтеза

Процесс фотосинтеза используется растениями и другими организмами для преобразования солнечной энергии в химическую энергию. Затем эта энергия может быть выпущена для использования в качестве топлива для деятельности других организмов. Химическая энергия накапливается в углеводных молекулах, которые затем синтезируются из углекислого газа и воды..

Большинство растений, в том числе водоросли и цианобактерии, способны к фотосинтезу. По этой причине их называют автотрофными организмами; то есть они синтезируют вещества для приготовления пищи.

Фотосинтез в значительной степени ответственен за производство и поддержание содержания кислорода в атмосфере планеты Земля. Он также несет ответственность за производство большинства органических соединений и большую часть энергии, необходимой для жизни на планете.

заключение

Фотосинтез происходит только в клетках, которые имеют хлорофилл в дневное время. В этом процессе используются углекислый газ и вода; углеводы и кислород выделяются.

Солнечная энергия превращается в химическую энергию в форме углеводов. Во время фотосинтеза молекулы АТФ синтезируются путем преобразования солнечной энергии. Высвобожденный водород принимается NADP и восстанавливается до NADP2..

Синтезированный АТФ используется во время темновой реакции фотосинтеза, и все процессы происходят в хлоропласте. Ритм фотосинтеза в 20 раз быстрее, чем дыхание.

Процесс дыхания

Этот процесс состоит из метаболических реакций, которые происходят в организмах клеток. В этом процессе биохимическая энергия питательных веществ преобразуется в АТФ. Реакции, вовлеченные в дыхание, являются катаболическими реакциями, которые разбивают большие молекулы на меньшие молекулы.

Во время этого процесса энергия высвобождается и является одним из способов, которыми клетка выделяет химическую энергию в качестве топлива для клеточной активности..

Клеточное дыхание считается экзотермической реакцией, поскольку при ее выделении выделяется тепло. Эта цепочка реакций происходит в несколько этапов или биохимических процессов.

Питательные вещества, которые обычно используются при дыхании, обычно включают глюкозу, аминокислоты и жирные кислоты. Наиболее распространенным окислителем является кислород.

заключение

Дыхание происходит во всех живых клетках растения. Это также катаболический процесс, который продолжается в течение дня и ночи. Дыхание использует кислород и углеводы; Конечными продуктами дыхания являются углекислый газ и вода.

Энергия, выделяемая углеводами, задерживается в АТФ во время окисления. Тем не менее, некоторая энергия теряется в виде тепла. Окисление углеводов высвобождает молекулы АТФ, энергию, которая накапливается в живых организмах. АТФ, синтезируемый при дыхании, используется в нескольких метаболических процессах..

Водород, выделяющийся при окислении углеводов, улавливается водородными рецепторами. Гликолиз происходит в цитоплазме и происходит окисление кислоты в митохондриях. Как правило, ритм дыхания меньше, чем у фотосинтеза.

Биология

План урока:

Минеральное питание растений

Все физиологические процессы не могут быть осуществлены без присутствия различных элементов. Растение своими корнями одновременно с водой вбирает из почвы и соли, то есть осуществляется процесс минерального питания. В почве содержатся различные элементы, но не все они нужны организму.

Какие же вещества необходимы для минерального питания растениям? Много времени и труда было затрачено учеными на выяснение этого вопроса. Многочисленными опытами установлено, что для минерального питания растениям необходимы следующие вещества: азот, фосфор, калий, а также некоторые другие.

Так, если растить растение в сосуде с раствором, в котором содержатся все требуемые в питании минеральные вещества, то оно нормально растет, цветет и плодоносит. Но если выращивать то же растение в растворе, в котором недостает какого-либо элемента, то оно вырастает маленьким, а затем погибает от голода.

Таким образом,не давая растению то одной, то другой соли, удалось выяснить, какие вещества необходимы для минерального питания. Из всех необходимых растительному организму элементов мы называем только три, потому что их часто недостает в почве. Познакомимся с ролью некоторых веществ в минеральном питании растений.

У высших растительных существ минеральное питание осуществляется корнями. На поверхности корня находится огромное количество волосков. Посредством их как раз и осуществляется поглощение питательных веществ из земли. Волоски корня соприкасаются с почвенными частичками, что способствует лучшему всасыванию влаги. Поступающий в корневые волоски раствор переходит по клеткам и достигает сосудов. По ним раствор движется к стеблю, а из него – к остальным органам. Этот процесс обеспечивается благодаря корневому давлению.

Проиллюстрировать корневое давление возможно, проводя опыт. У молодого растения, лучше всего комнатного, стебель обрежем чуть выше начала корня, на 4 см. Увлажним землю в горшке теплой водой. На обрезанный стебель поместим резиновую трубочку, а другой конец совместим со стеклянной трубкой. В течение определенного времени будем наблюдать подъем воды по трубке. Эксперимент доказывает наличие корневого давления.

Значение корневого давления в жизни растительного организма велико. Благодаря ему происходит поступление питательных растворов ко всем органам, которые необходимы для различных процессов.

Питательные элементы растительный организм поглощает из почвы, в которой укрепляется корнями. Что же собой представляет почва?

Почва – поверхностный слой земли, покрытый растениями, способный создавать условия для их жизни. Поверхностный слой обладает плодородием, которое зависит от наличия органических веществ.

Органический материал почвы получил название перегноя. Формирование его происходит при перегнивании остатков других организмов. Также в почве имеется песок, глина, минеральные соли, вода, воздух.

Следует учитывать, что впитывая питательные растворы, растительный организм истощает почву, то есть содержание различных элементов снижается. Для восполнения дефицита в почву добавляют минеральные и органические удобрения.

Самым распространенным органическим удобрением считается навоз, который является отходами жизнедеятельности животных. В почве он постепенно перегнивает, и от него остаются различные минеральные элементы. Внесение этого органического удобрения делает почву более рыхлой, она лучше удерживает воду, содержит больше воздуха и питательных элементов.

Жидким органическим удобрением является навозная жижа.Получают ее добавляя к навозу воду.

Особенно богат питательными элементами птичий помет. Его разбавляют водой, получившим настоем поливают землю.

Обогащают почву и считаются органическими удобрениями перегной, торф, компост. Компост специально приготавливают из разных органических отбросов в смеси с землей.

Широко применяются в сельском хозяйстве минеральные удобрения, производимые на заводах. Азотные и калийные удобрения хорошо растворяются в воде, фосфорные же малорастворимые. Все эти минеральные удобрения обыкновенно имеют вид порошков, но нередко их изготавливают в виде гранул.

Установлено, что гранулированные удобрения лучше используются растительными организмами, чем порошкообразные.

Внесение минеральных, а также органических удобрений, производят в разные периоды роста организма. Органические удобрения лучше вносить в почву до посева семян и посадки растений. Минеральные удобрения напротив важны растительному организму уже в период роста. Каждый вид удобрений определенным образом влияет на развитие организма. Так, азотные удобрения затягивают созревание, поэтому их вносят обычно в первую половину лета. Кроме того, они способствуют лучшей перезимовке растений. С этой целью, например, широко применяют осеннюю подкормку озимых культур фосфорными и калийными удобрениями.

В результате минерального питания растение поглощает питательные растворы из почвы,а формирование органических веществ осуществляется при фотосинтезе.

Фотосинтез

Из углекислого газа и воды в зеленых листьях на свету образуются органические вещества, то есть протекает процесс фотосинтеза.

Впервые процесс фотосинтеза был открыт английским химиком Джозефом Пристли в 1771 году.

В дальнейшем исследованию этого сложного явления, происходящего в листьях, посвятил свою жизнь русский ученый К.А.Тимирязев. Он изучал важнейшую роль хлорофилла, а также солнечного света при формировании органических веществ.

Фотосинтез очень сложный и многоступенчатый процесс, который происходит в зеленых частях растений. Зеленый цвет придает хлорофилл, в котором и осуществляется протекание фотосинтеза.

Можно выделить две фазы фотосинтеза:

Для нормального протекания процесса фотосинтеза необходимы определенные условия.

Из опыта видно, что все реакции фотосинтеза протекают при наличии одного из основных условий – света.

После проведения опыта становится, очевидно, что без углекислого газа в клетках зеленых листьев крахмал не образуется даже на свету, значит, фотосинтез не протекает.

Подведя итог можно сказать, что основными условиями процесса фотосинтеза являются наличие зеленых листьев, света и углекислого газа. Только в этом случае растительный организм будет формировать органические вещества, необходимые для построения его тела, на образование клеток. Большая часть таких веществ еще и откладывается в запас, к примеру, в семенах, плодах и других органах.

К слову сказать, фотосинтез считается управляемым процессом. Его интенсивность повышается при улучшении освещенности растений, достаточном снабжении их водой и минеральными элементами, поддерживание в теплицах и парниках нужной температуры, а также достаточной концентрации углекислого газа в воздухе.

Дыхание растений

Как и для всех живых существ, для растений характерно дыхание. Каких-то особых органов дыхания у растений нет. Их организм дышит всеми органами непрерывно, и днем, и ночью. В процессе дыхания растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

Рассмотрим опыт, доказывающий дыхание органов растения.

В три сосуда помещаем влажные семена, корнеплоды и срезанные ветки растений. Плотно прикрываем эти сосуды и помещаем в темный шкаф на двое суток.

После этого достаем сосуды и проверяем состав воздуха. Для этого опускаем горящую свечу, и она гаснет. Соответственно, если бы в сосуде был кислород, то горение свечи продолжилось, так как он способствует этому процессу. В сосуде кислорода нет, значит,при дыхании клетки растений его поглотили.Однако, там высокое содержание углекислого газа, так как происходит потухание свечи, а, как известно, этот газ не поддерживает горение.

Причем на данном опыте мы можем убедиться, что дыхание происходит не только в листьях, но и во всех других органах растений, к примеру, в семенах и корнеплодах.

В любом организме все процессы жизнедеятельности связаны между собой. Питание из воздуха, то есть фотосинтез, осуществляется лишь теми органами, в которых содержится хлорофилл, главным образом листьями. К клеточному дыханию способны все органы растения – корни, стебли, листья, цветки. При питании из воздуха поглощается углекислый газ и выделяется кислород, а при дыхании наоборот. Получается, что фотосинтез и дыхание растений, прямо противоположные процессы.

Различие фотосинтеза и дыхания можно представить в таблице.

Какова же может быть взаимосвязь между такими разными процессами как дыхание и фотосинтез?

При фотосинтезе растительный организм увеличивает количество органических веществ, происходит их накопление, образование новых клеток и рост тела. Для всего этого растение использует энергию солнечного света и накапливает ее в виде органических веществ. В процессе дыхания организм расходует накопленные вещества и освобождается энергия, необходимая для других процессов. В этом и проявляется взаимосвязь процессов фотосинтеза и дыхания, которую можно отразить в виде схемы.

Оба эти процессы необходимы для жизни растения. При всем этом, они необходимы и для других организмов. Взаимосвязь фотосинтеза и дыхания проявляется также в поддержании постоянства состава воздуха. Питание растений происходит только днем, дыхание – непрерывно, в течение всего времени. Но так как при питании растение выделяет раз в 20 больше кислорода, чем поглощает его при дыхании, то днем, на свету, происходит обогащение воздуха кислородом. Ночью же, в темноте, зеленые растения только дышат, и поэтому в воздухе становится больше углекислого газа.

В науке признано, что кислород, который содержится в атмосфере, выделен зелеными растениями в процессе питания из воздуха. Этим кислородом дышит все живое на планете.