что было в париже в 19 веке

Париж в XIX веке

Париж в XIX веке бурно растет. Миграция населения внутри страны коснулась и столицы. Уже к середине XIX века половина жителей Парижа — выходцы из деревни и маленьких городков, приехавшие в надежде получить работу. И если в 1815 г. в Париже проживало 500 тыс. человек, то к 1850 г. численность населения достигает миллионной отметки, а к 1880 г. составляет 2 млн. человек. Рабочие ютятся в полуподвалах и в мансардах, по-прежнему сохраняется принцип: чем выше этаж — тем беднее семья. До середины XIX века Париж почти не менял свой облик и растущее население теснилось в городе, остававшемся в старых границах.

Еще в середине века грязная вода из домов текла по улицам, тротуаров не было, а дождь превращал все отбросы в вонючую жидкую грязь. Чтобы пешеходы могли перейти через улицу не испачкавшись, подметальщики клали на мостовую дощечки и переводили людей за особую плату.

Отличались друг от друга и жилые кварталы. Обычно богатые и средние слои населения проживали в западных, а рабочие — в восточных частях города, так как дул в основном западный ветер и на восток несло дым и копоть от фабрик.

Женщины-работницы не имели отпуска для ухода за больными детьми, отсюда высокая детская смертность, вдвое выше, чем в буржуазных кварталах. «Города стали могильщиками для людей» — так говорили о жителях восточных районов.

В западных кварталах условия жизни были не в пример лучше: и широкие улицы, и зеленые аллеи, и сравнительно чистый воздух, и приличное уличное освещение.

Но в середине XIX века Париж преображается, начинается реконструкция города: разрушаются старые кварталы, сносятся узкие улочки, где так удобно было строить баррикады.

Стройки дают новые рабочие места. Целых двадцать лет, начиная с 1853 года, Париж — строительная площадка. Работами руководит барон Османн, префект Сены. Именно он придал городу современный вид. Османн увеличил Париж, присоединив к нему 11 соседних общин. Под его руководством проложили широкие улицы с новыми домами, выстроенными в едином стиле, создали просторные площади, скверы и парки. Все это украшалось прекрасными скульптурами. На месте старинных городских стен устраивались бульвары. Улицы мостили щебенкой, появились тротуары. Успешно строились общественные здания: вокзалы, казармы, мэрии, школы, больницы, театры.

Знаменитым сооружением этой эпохи стало здание Оперы, созданное по проекту талантливого архитектора Шарля Гарнье. Оформилось архитектурное единство столицы.

Быстро развиваются все виды транспорта, начиная с речных трамваев с лопастными колесами до парового трамвая. По приказу Османна построили две окружные железные дороги, одна для грузов, другая для пассажиров. Дороги связали вокзалы с новыми кварталами. В конце XIX в. Париж получил водопровод и канализацию, трамвай и метро.

Использовались и новые строительные материалы: из металлических конструкций архитектором Виктором Бальтаром строится ансамбль из торговых павильонов. Это Центральный рынок, знаменитое «чрево Парижа».

Появляются огромные универсальные магазины, торгующие всевозможными товарами, кафе и рестораны, картинные галереи и книжные развалы букинистов на набережной Сены. И над всем этим великолепием высится чудо индустриальной эпохи, символ Парижа — башня Эйфеля.

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история

Повседневная жизнь Парижа, и как развлекался Париж в первой половине XIX века

Париж на протяжении всего XIX века сохраняет статус главной европейской столицы развлечений. Публика следит за политическими дебатами в обеих палатах парламента, посещает лекции знаменитых профессоров в Сорбонне, стекается на казни и торжественные въезды новых правителей, гуляет, ходит в театры и рестораны, танцует и разглядывает свозимые со всего света диковины.

К выходу книги «Париж в 1814 — 1848 годах: повседневная жизнь» Веры Мильчиной, «Theory and Practice» записали основные тезисы и узнали, что общего у парламента с обезьяником, чем пахла французская столица и почему там было удобно зевать.

Источник: Theory and Practice, Открытое чтение. Иллюстрация вверху: Площадь и рынок Невинных в Париже. Офорт середины 19 века. Гравер А.Бертуд (1790-1864), по рисунку А.Тестара.

Игра c летающим кольцом. Карикатура из серии «Хороший вкус». Франция, 1818 год © The Trustees of the British Museum

«Хвост» в парламент и театр. В июльскую монархию парламентские прения стали таким же зрелищем, как театр или цирк: в парламенте и в палате депутатов были отведены специальные места для зрителей. Чтобы попасть туда, нужно было отстоять в огромной очереди, которую называли «хвост». Андрей Николаевич Карамзин рассказывал в письме к матери в 1837 году, что хотя парламент открывался в 12 часов, на лестнице под открытым небом в мороз «хвост» стоял с 8 утра. Ушлые молодые люди торговали местами в очереди: кто платил больше, вставал ближе. «Я заплатил 5 франков, встал четвертым, подождал полчаса, продрог и ушел», — писал Карамзин. Точно так же становились в «хвост», чтобы продать или купить места в очереди в театр.

Париж зловонный. Андрей Николаевич Карамзин едет из Страсбурга в Париж и пишет: «Ближе, ближе, завоняло, ужасно завоняло, ура, мы приехали!» Париж с 1814 по 1848 годы был грязным городом. Канализация и сточные трубы уже были, но часто не уходили под землю, а проходили по центру улицы, к тому же жители нередко выливали помои и выбрасывали вещи прямо из окон. Напрасно светская писательница Дельфина де Жирарден заклинала горожан не выставлять на всеобщее обозрение «ожившего меню вчерашних обедов!».

Непроходимая грязь Елисейских полей. Елисейские поля в те времена были парком, а не роскошной улицей с дорогими магазинами. Андрей Николаевич Карамзин пишет о «непроходимой грязи Елисейских полей», другой русский свидетель, Василий Петрович Боткин, рассказывает о Елисейских полях как о месте ярмарочных гуляний: «Тут возвещает химик, что вы можете в несколько минут постигнуть все таинства природы и все это только за два су. Вот академия собак, и ученый член ее говорит длинную речь о трудности, системе и пользе образования собак…Там дородная дама показывает образованность удава, обвивает его около шеи, берет в рот его голову и рекомендует, что он по своему уму годится в любые министры».

Праздник, устроенный Парижем в честь Людовика XVIII 29 августа 1814 года © Bibliothèque nationale de France

Жирафа. Египетский паша хотел подружиться с французским королем и послал ему в дар жирафу — животное, которого не видали в Европе с XVI века, поэтому зрелище перехода жирафы из Марселя в Париж стало грандиозным событием. Она шла в сопровождении молочных коров, трех погонщиков, знаменитого естествоиспытателя и конных жандармов. Покрыта она была непромокаемой попоной, украшенной французским гербом. За один месяц, чтобы посмотреть на жирафу, в зоологическим парке побывало не менее 60 тысяч посетителей, а жирафа настолько вошла в моду, что были изобретены «цвет жирафьего брюха», «цвет влюбленной жирафы», «цвет жирафы в изгнании», способ завязывать мужские галстуки на манер жирафы и даже жирафий грипп.

Парламент или обезьянник? Непредвзятый взгляд на парламентские прения с точки зрения жирафы, экзотического подарка Карлу X от египетского паши, изложил Шарль Нодье в «Записках жирафы из зоологического сада»: «Люди, представшие моему взору, бросались вперед, подпрыгивали вверх, соединялись во множество мелких группок, скалили зубы, прерывали противников угрожающими крикам и жестами, пугали их отвратительными гримасами». Оказалось, правда, что жирафа по неопытности приняла за палату депутатов главный обезьянник.

Найм стульев. В Париже существовала такая профессия, как держательница стульев. За немалые деньги она выкупала у церковного совета право сдавать стулья в церкви. Платили за использование стульев совсем немного, желающих посидеть во время службы было в избытке, так что держательница стульев быстро возвращала себе деньги, потраченные на покупку этой должности. Стулья также сдавались в наем на бульварах. Самым модным был бульвар Итальянцев, при этом южная сторона была более модной, чем северная. Одни прогуливались, а другие на них смотрели, и чтобы не уставали ноги, нанимали стулья. «Держать стулья» в церкви было надежнее, чем на бульваре, потому что в церкви поймать тех, кто не заплатил пятачок легко, а на бульваре или в саду Тюильри очень трудно.

Прекрасная лимонадница. Карикатура из серии «Хороший вкус». Франция, 1816–1817 годы © The Trustees of the British Museum

Зевать по улицам. Дмитрий Николаевич Свербеев писал, что Париж — это город, в котором как ни в каком другом месте удобно зевать по улицам. При этом существовало два смежных понятия: простой зевака и фланер — человек, не обремененный никакими обязанностями и способный превратить в зрелище даже то, что до этого таковым не являлось. Бальзак писал в «Физиологии брака»: «Большинство людей ходят по улицам Парижа так же, как едят и живут — бездумно… Гулять — значит прозябать, фланировать — значит жить, значит наслаждаться, запоминать острые слова, восхищаться величественными картинами несчастья, любви, радости, идеальными или карикатурными портретами… Для юноши фланировать значит всего желать и всем овладевать. Для старца — жить жизнью юноши и увлекаться их страстями».

Зрелища по-королевски. И в эпоху Реставрации, и в эпоху Июльской монархии были зрелища, устраивавшиеся королевской семьей. Людовик XVIII, вернувшись из двадцатилетней эмиграции в Англии, немедленно после высадки в Кале организовал «большой стол» — обед, во время которого все королевское семейство вкушали пищу на радость публики двух сортов. Люди попроще имели право пройти по галерее, при этом, как вспоминал Фенимор Купер, сам присутствовавший наэтом обеде, головы их, точно подсолнухи, были повернуты в сторону короля. Важные особы имели билеты в амфитеатр. Король и семейство полтора часа обедали и ужасно при это скучали, не имея возможности поговорить. Впрочем, существуют свидетельства, что герцогиня Беррийская в свою очередь с любопытством разглядывала публику чуть ли не в бинокль.

Суды как зрелища трагические и комические. Владимир Михайлович Строев писал, что к увеселениям можно отнести и суды, куда часто ходили парижане, когда у них не было денег на театр. Если они хотели ощущений грустных, а их душа жаждала трагедии, то они шли в суд присяжных, где судили настоящих преступников. Если парижанин хотел повеселиться или разогнать скуку, то он шел в суд исправительной полиции, где преступники не отвратительны и не гнусны, а наказания не ужасны. Там происходили самые уморительные ситуации: например, франт мог оправдываться за то, что танцевал на балу запрещенный танец.

Двух глаз мало. Все в Париже первой половины XIX века немедленно превращалось в зрелище. Петр Андреевич Вяземский, который был в Париже в 1838 году, писал: «Вообще мало времени в здешних сутках, да и всей природы человеческой мало — куда здесь с одним желудком, с одною головою, двумя глазами, двумя ногами и так далее. Это хорошо для Тамбова. А здесь с таким капиталом жить нельзя». Федор Николаевич Глинка, бывший в Париже летом 1814 года, в «Письмах русского офицера» писал, что почти на каждом шагу в Париже что-нибудь да показывают: «Слово “показывают” вертится беспрестанно на языке парижан. С некоторого времени у них все сделалось показным. И все великие происшествия как будто им были только показаны. В одном конце Парижа рубили головы, а в другом смеялись и говорили: «там показывают действие гильотины». Эта фраза могла бы стать хорошим эпиграфом ко всему, что происходило в повседневной жизни Парижа эпох Реставрации и Июльской монархии.

Лекции по теме от Веры Мильчиной на arzamas.academy

Жизнь королевского двора. Зеваки на королевских трапезах, юбки на плечах придворных дам и беспорядки на приемах «короля-буржуа» Луи Филиппа.

Уличная жизнь Парижа в XIX веке

Историк литературы Вера Мильчина о помоях, омнибусах, золотой молодежи, зеваках и «львах» на улицах французской столицы до перепланировки Жоржа Османа

Жизнь парижских улиц

В первой половине XIX века парижская уличная жизнь была, насколько можно судить по нравоописательным очеркам того времени, пространством, куда выплескивались многие формы городской деятельности, которые нам привычнее представлять себе в помещении. Слово «выплескивались», кстати, можно понимать и в сугубо конкретном смысле: несмотря на все призывы городских властей выливать помои только в специально отведенных местах, парижанам зачастую было гораздо сподручнее выплескивать самые неприглядные жидкости прямо из окон на мостовую, по которой ради этой цели был проложен специальный сточный желоб (сначала он шел по середине улицы, потом его сместили к тротуарам, но прохожим от этого легче не стало).

О том, насколько все это раздражало тогдашних парижских жителей, можно судить, например, по фельетонам Дельфины де Жирарден. В ее книге «Парижские письма виконта де Лоне» Русский перевод Веры Мильчиной вышел в издательстве «НЛО» (М., 2009). есть очерк от 13 июля 1837 года, описывающий злоключения прохожего, которому не удается осуществить свою мечту и прогуляться по парижским улицам, потому что «нынче прогулка у нас превращается в сражение, а улица — в поле битвы; идти — значит сражаться». Это непосредственное описание уличных «бедствий», но существует и свидетельство от противного: в 1840 году республиканец Этьен Кабе выпустил утопический роман «Путешествие в Икарию», где изображена идеальная республика, в которой люди не знают ни голода, ни холода, ни угнетения. Так вот, в икарийских городах повествователя особенно восхищает то, что и тротуары, и мостовая всегда чистые, а вода, оставшаяся после уборки, стекает в специально устроенные люки; что на улице не видно ни мусора, ни лошадиного навоза; что для пешеходов устроены специальные переходы (порой подземные и наземные) и потому они не рискуют оказаться под колесами экипажей, и т. д. Совершенно очевидно, что в современном ему Париже Кабе всех этих удобств не видел.

«Нынче прогулка у нас превращается в сражение, а улица — в поле битвы; идти — значит сражаться»

Вытеснение торговли с улиц происходило и в другой, более деликатной сфере: проституток, которые расхаживали по улицам в традиционных для них районах, власти принуждали продавать свои услуги только в помещениях, а в 1830-е годы вообще постарались вытеснить их заведения на окраины.

Проституток, которые расхаживали по улицам, власти принуждали продавать свои услуги только в помещениях

Своеобразным мостом, соединяющим торговлю на открытом воздухе и в помещении, стали пассажи — крытые проходы между двумя параллельными улицами, специфически парижская форма градостроения, возникшая в самом начале XIX века и пережившая свой расцвет в 1820-е годы. Пассажи представляли собой ряды лавок, кафе и ресторанов и в этом смысле были настоящими улицами. Но при этом по ним даже в дождливую погоду можно было прогуливаться без всякого зонтика, рассматривая витрины с безделушками, эстампами и разным эффектным товаром.

«Вот проносится роскошный экипаж, и вы устремляете любопытный взор к портьере в надежде поймать кокетливую улыбку юной красавицы, но видите лишь очередную валаамову ослицу, с важным и глупо-удивленным видом созерцающую деревья, дома и людей. На экипаже красуется надпись крупными буквами: «Очищенное молоко ослиц, вскормленных морковью».

Тут задействовано все: и транспорт, и реклама, и привычка парижан глазеть по сторонам. Именно поэтому приведенный образ кажется мне символическим.

Город как выставка мод

Париж первой половины XIX века (то есть до того, как префект Осман в середине века перестроил его и придал ему тот вид, который привычен нам сегодня) — это прежде всего город с очень четко выраженной структурой и разделением на разные районы с разным физическим обликом и, главное, разной репутацией. Современники часто писали об этом, подчеркивая, что порой для парижанина оказаться в чужом квартале — все равно что совершить путешествие к антиподам.

В некоторых местах город превращался в своего рода выставку — в первую очередь выставку последних мод. Прежде всего, это происходило в саду Тюильри и на бульваре Итальянцев. Здесь совершалось стихийное разделение на «актеров» и зрителей: одни прогуливались, другие сидели на стульях и рассматривали гуляющих, то есть тоже «гуляли», но весьма своеобразно, не вставая со стульев — английская путешественница леди Морган в книге «Франция» (1817) с изумлением отмечает, что прогулка на бульваре может принимать и такую форму. Разумеется, подобный способ экспонирования себя был принят только в определенных кварталах города, прежде всего на правобережных бульварах.

Были и другие кварталы, как бедные, так и богатые, где никому бы и в голову не пришло прохаживаться, демонстрируя модные наряды: на правом берегу Сены таким был «старорежимный» квартал Маре, на левом — студенческий Латинский квартал, грязный и бедный квартал Сен-Марсо и аристократическое чопорное Сен-Жерменское предместье.

Карнавал

Культура экспонирования самих себя и собственной элегантности в открытом городском пространстве была, конечно, по преимуществу культурой высших сословий. У простонародья были свои способы уличного времяпрепровождения: раз в год, во время карнавала, по улицам Парижа расхаживали толпы в карнавальных костюмах, водили огромного быка, которому давали какое-нибудь прозвище, заимствованное из модного романа (был, например, год, когда этого «жирного быка» звали Монте-Кристо).

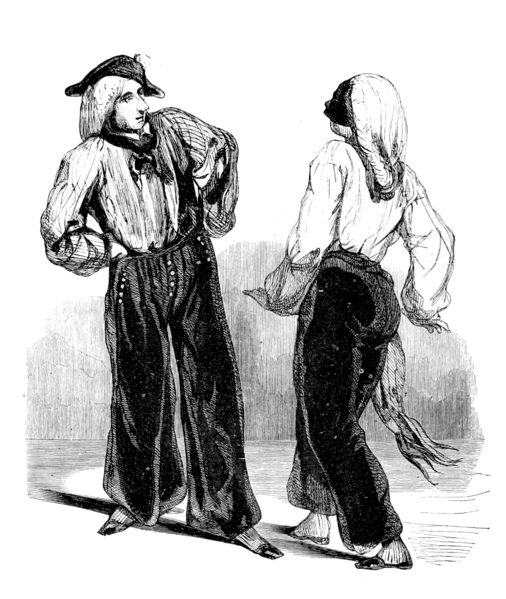

В этих карнавальных забавах происходил такой любопытный феномен, как «опрощение» (разумеется, не внутреннее, а внешнее, на уровне костюма) представителей высших сословий. В конце 1830-х годов для этого был изобретен специальный костюм — по-французски débardeur. В первом значении это просто одежда грузчика, перетаскивавшего товары с плотов на берег: широкие панталоны и заправленная в них блуза. Но костюм этот оказался очень удобен для карнавала, причем это карнавальное время было единственным, когда панталоны имели право надевать на себя и дамы. В 1840 году замечательный рисовальщик Гаварни выпустил целую серию литографий под общим названием «Les Débardeurs», и этот костюм вошел в моду.

— А ты меня, значит, караулишь? © Wikimedia Commons

Город как подмостки

Для Парижа конца XVIII — начала XIX века особенно важным было разделение на пространство внутри окружавшей город крепостной стены — так называемой Стены откупщиков — и вне ее, за заставами. Стена была выстроена в 1780-е годы для решения совершенно определенной экономической задачи: чтобы удобнее было взимать налог на ввозимые в Париж еду и питье (octroi). Внутри стены продовольствие и алкоголь были дороже, за заставами — дешевле. Поэтому пространство за крепостной стеной было сугубо развлекательным: там строились кабаки, танцевальные залы, там проводило воскресные дни все небогатое население Парижа.

Но было в Париже, а точнее, за парижской крепостной стеной место, куда в один определенный момент года отправлялись отнюдь не только приказчики и гризетки, но и многие аристократы. Это Куртий — увеселительное место на северо-восточной окраине Парижа.

Квартал Куртий делился на две части: Нижний Куртий располагался у подножия высокого холма внутри города, а Верхний — на его вершине, за городской стеной. Верхний Куртий весь состоял из разнообразных кабаков. В последние три дня карнавала туда поднимались многочисленные представители золотой молодежи, напивались там вместе с простолюдинами, а потом, утром Пепельной среды (то есть в первый день Великого поста) в экстравагантных костюмах и живописных экипажах спускались из Верхнего Куртия в Нижний, разбрасывая по пути цветы и конфеты и выкрикивая непристойности. На это зрелище глазели толпы специально собравшихся зрителей, причем были далеко не в восторге от увиденного.

«Время от времени какой-нибудь человек в лохмотьях выходил из шпалеры, изрыгал нам в лицо поток ругательств, а потом осыпал нас мукой»

Этот спуск из Куртия весьма выразительно описан у Мюссе в «Исповеди сына века»:

В результате в ночь, предшествовавшую первому дню Великого поста, городское пространство на дороге из Верхнего Куртия в Нижний превращалось в своего рода сцену, на которой демонстрировали себя молодые парижские аристократы, в обычное время выбиравшие для прогулок совсем другие, куда более фешенебельные районы города.

Люди менее состоятельные платили за сдаваемые внаем стулья и рассматривали едущих

Другое парижское пространство, которое в определенный момент года превращалось в своего рода подмостки для представления (впрочем, несравненно более пристойного), — это Елисейские Поля; по ним пролегала дорога в Булонский лес, а дальше — в Лоншан, куда раз в год, на Страстной неделе, отправлялись модные и богатые парижане. Лоншанское гулянье доставляло удовольствие не только тем, кто ехал в Лоншан, но и тем, кто на них любовался: каждый владелец экипажа старался сделать свое транспортное средство как можно более роскошным и элегантным, а люди менее состоятельные платили за сдаваемые внаем стулья и рассматривали едущих.

Здесь надо пояснить, что Елисейские Поля в это время еще отнюдь не были той городской артерией, застроенной высокими домами и богатыми магазинами, какими привыкли их видеть мы; это была, в сущности, парковая зона, где устраивались ярмарочные забавы для простолюдинов: лазанье за призом по гладкому шесту, стрельба в цель, демонстрация дрессированных животных.

Лоншанское гулянье было для простых посетителей Елисейских Полей еще одной забавой — но более возвышенной и элегантной.

Демократизация

Все главные городские парижские нововведения первой половины XIX века способствовали демократизации городского существования, хотя, разумеется, сознательно такой цели никто перед собой не ставил. Первое такое нововведение — это рестораны вместо старинных трактиров или табльдотов. С одной стороны, ресторан, конечно, поощрял «индивидуализм» едоков. В трактире или за табльдотом у посетителя не было выбора — он ел то блюдо, которое в данный день приготовили на хозяйской кухне. Ресторан, во-первых, ввел в употребление «карту» (la carte), или, как принято ее называть в русской традиции, меню. Ресторанный способ обслуживания позволил посетителю выбирать из нескольких закусок, нескольких основных блюд и нескольких десертов (любопытно, что такая форма общественного питания изумляла не только русских офицеров в 1814 году, но и французских провинциалов в начале 1830-х годов). Во-вторых, ресторан заменил еду за одним общим столом питанием за отдельными столиками. Это — по части индивидуализма. Но при этом уже в 1820-е годы в Париже работали рестораны, где одновременно обедали больше сотни человек, и очень приличный обед с вином стоил 2 франка — против 25 в роскошном ресторане.

В экипажах незнакомые люди соединялись в одном омнибусном пространстве и ехали каждый, куда ему требовалось

Вторая новинка, способствовавшая демократизации городской жизни, — это появившиеся в 1828 году омнибусы, а за ними — целый ряд транспортных средств того же типа, которые отправляли на улицы Парижа другие компании с другими названиями. Это были экипажи, рассчитанные не на четырех человек, как старые фиакры (подобие наших такси), а на шестнадцать или даже двадцать человек. В этих экипажах незнакомые люди соединялись в одном омнибусном пространстве и ехали — гораздо дешевле, чем в фиакре, не говоря уже о собственном экипаже, — каждый, куда ему требовалось (разумеется, в пределах того маршрута, по которому курсировал данный омнибус).

И наконец, третий важнейший процесс, происходивший в Париже в это время, — это новый способ возникновения «звезд». Его можно продемонстрировать на примере такого тогдашнего понятия, как «львы». Вообще-то возникло это понятие впервые в Англии в 1820-е годы, а то и раньше, но, так сказать, всеевропейскую известность оно приобрело благодаря тому, что вошло в моду во Франции в самом конце 1830-х годов. В это время слово «лев» могло пониматься двояко: в широком и в узком смысле слова. Лев в широком смысле слова — фигура вполне привычная; в разные эпохи его называли петиметром, щеголем или денди. Это как раз тот, кто любит экспонировать себя и свои ультрамодные туалеты на бульварах и в театре. А вот лев в узком смысле слова — это явление гораздо более интересное. Этот не тот, кто хочет, чтобы на него смотрели, а тот, на кого все хотят смотреть. Сейчас бы сказали, что это тот, кто создает информационный повод: спортсмен, установивший рекорд, альпинист, покоривший высокий пик, писатель, написавший прославленный роман. По остроумному выражению уже упоминавшейся Дельфины де Жирарден, которая как раз и отстаивала это второе, узкое понимание слова «лев», в представлении с участием диких зверей «львом» будет не лев и не тигр, а дрессировщик. Так вот, этот способ завоевания известности — не только и не столько происхождением, сколько какими-то свершениями и достижениями — постепенно укоренялся в Париже и вытеснял прежние формы завоевания славы. Это тот процесс, конечную стадию которого можно видеть в мире, описанном Прустом: повествователь мечтает попасть в мир родовитых Германтов, но Сван — отнюдь не аристократ — уже давно там принят и востребован не благодаря происхождению, а благодаря собственному интеллекту. Светская жизнь трансформируется: теперь больше шансов вызвать интерес не только у широкой публики, но и у завсегдатаев светских гостиных имеет не красавец-щеголь, а журналист, литератор, композитор — но при условии, что он является законодателем мод.