что было в кремле до революции 1917 года

domir.ru

ДоМир — Домашний Мир

История Московского Кремля:

Советское время

С приходом Советской власти столица была перенесена в Москву и Кремль вновь становится политическим центром. В марте 1918 года в Кремль переезжает советское правительство во главе с В. И. Лениным. Его резиденцией и местом проживания советских вождей становятся дворцы и кавалерские корпуса. Вскоре свободный доступ на территорию Кремля для обычных москвичей оказывается под запретом. Храмы закрывают и кремлёвские колокола надолго умолкают.

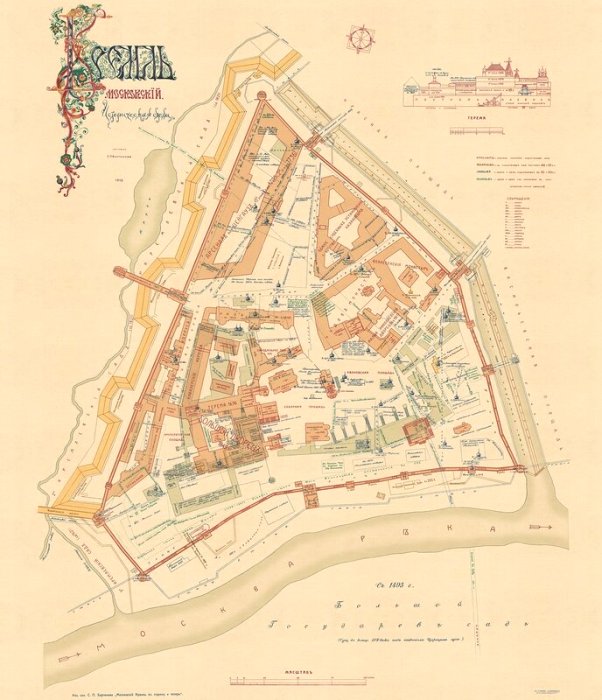

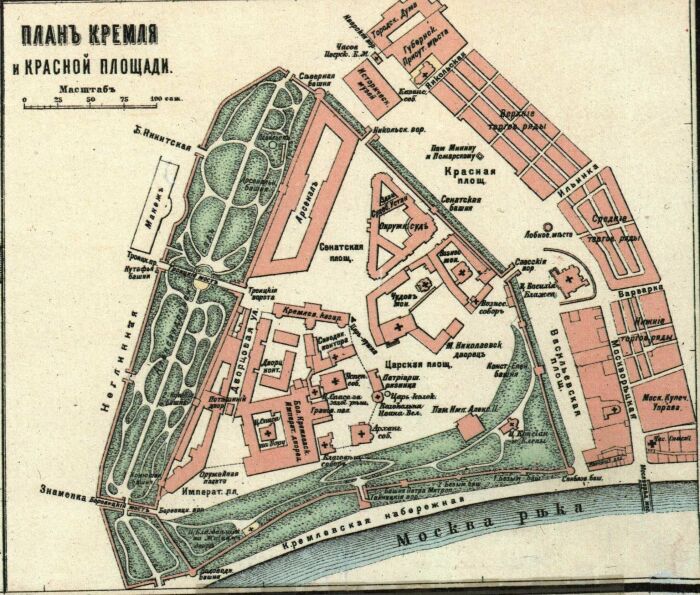

За годы советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля пострадал больше, чем за всю его историю. На планах Кремля начала XX века можно различить 54 сооружения, стоявшие внутри Кремлёвских стен. Больше половины из них — 28 зданий — уже не существуют.

В 1918 году при личном участии Ленина был снесен памятник великому князю Сергею Александровичу. В этом же году был уничтожен памятник Александру II.

В середине 1920-х у Спасской, Никольской и Боровицкой башен сносятся часовни при надвратных иконах.

В 1922 году во время кампании по «изъятию церковных ценностей» из крёмлевских соборов было изъято более 300 пудов серебра, более 2 пудов золота, тысячи драгоценных камней, и даже раку патриарха Гермогена из Успенского собора.

Большой Кремлёвский Дворец стали приспосабливать под проведение съездов Советов и конгрессов III Интернационала, в Золотой палате разместили кухню, в Грановитой — общественную столовую. Малый Николаевский дворец превращался в клуб работников советских учреждений, в Екатерининской церкви Вознесенского монастыря решено устроить спортзал, в Чудовом — кремлёвскую больницу.

В конце 1920-х начинается большая череда сноса древних сооружений Кремля. Автор фундаментального исследования о московских храмах «Сорок Сороков» Пётр Паламарчук подсчитал, что накануне 1917 года в Московском Кремле существовал 31 храм с 51 престолом. За годы советской власти было уничтожено 17 церквей с 25 престолами.

Церковь святых Константина и Елены, снесенная в 1928 г

Вознесенский монастырь. снесенный в 1929 г.

Церковь Благовещения на Житном дворе, снесенная в 1933

17 сентября 1928 года президиум ВЦИК принимает постановление, определявшее сроки сноса церковных зданий и старинных сооружений Московского Кремля. В 1929—1930 годах были полностью снесены два древних кремлёвских монастыря, Чудов и Вознесенский, со всеми храмами, церквями, часовнями, некрополями, служебными постройками, а также примыкавший к Чудову монастырю Малый Николаевский дворец, где находился штаб оборонявшихся юнкеров. Таким образом вся восточная часть Кремля от Ивановской площади до Сенатского дворца до 1932 года представляла собой сплошь руины.

В конце 1932 года на месте уничтоженных памятников было построено здание военной школы им. ВЦИК в неоклассическим стиле (14-й корпус Кремля). В 1933 году была сломана Церковь Благовещения на Житном дворе, пристроенная к Благовещенской башне в XVIII веке. В этом же году был уничтожен древнейший храм Москвы — Собор Спаса на Бору, располагавшийся во внутреннем дворе Большого кремлёвского дворца. В 1934 году на его месте был построен 5-этажный служебный корпус. От храма не осталось даже фундаментов, за исключением фрагментов фундамента западного притвора, который обнаружили в 1997 году.

14-й корпус Кремля

14-й корпус — административный корпус, расположенный между Спасскими воротами и Сенатским дворцом. Фасадом здание обращено к Тайницкому саду. Корпус входит в число строений, образующих Ивановскую площадь Кремля. Здание построено в 1932—1934 годах на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Проект административного корпуса принадлежит Ивану Рербергу. В настоящее время в здании располагаются некоторые подразделения Администрации Президента Российской Федерации. Корпус не является памятником архитектуры Московского Кремля и не внесён в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Некоторые постройки в Кремле подверглись переделке. У Грановитой палаты было сломано «Красное крыльцо», парадная лестница, по которой русские цари и императоры проходили на коронование в Успенский собор (восстановлено в 1994 году). Фасад Большого Кремлёвского дворца до революции содержал 5 белокаменных барельефов в виде герба России — двуглавого орла — и ещё несколько малых барельефов в виде гербов исторических владений Российской империи (Москвы, Казани, Астрахани )

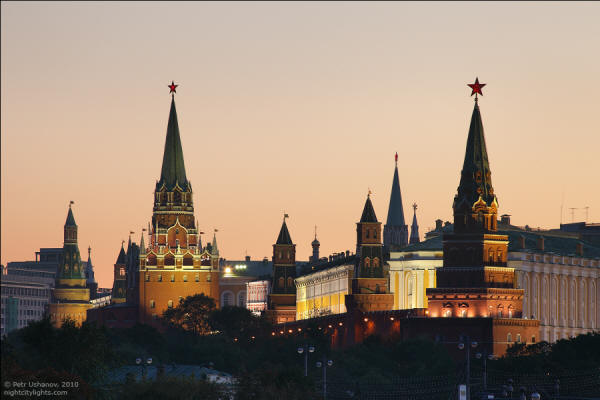

В 1935 году двуглавые орлы, венчавшие главные проездные башни Кремля: Спасскую, Никольскую, Троицкую и Боровицкую, были заменены на звёзды из золоченой меди, покрытые уральскими самоцветами. В 1937 году самоцветные звезды были заменены на звёзды из рубинового стекла. Рубиновая звезда впервые была установлена и на Водовзводной башне.

В ходе реставрационных работ конца 1960-х — начала 1970-х годов глиняная черепица на башнях Кремля была во многих местах заменена металлическими листами, раскрашенными «под черепицу». Кроме того, в связи с сооружением мемориала «Могила Неизвестного Солдата» часть поверхностного слоя стены между Угловой и Средней Арсенальной башнями была стесана на глубину 1 м и затем выложена вновь для создания монотонной по цвету и фактуре поверхности, призванной служить фоном мемориалу

Государственный Кремлёвский дворец, построенный в 1960-х годах XX века

Государственный Кремлёвский дворец (до 1992 года — Кремлёвский дворец съездов) был построен на месте снесённого старого здания Оружейной палаты, построенного в 1807—1810 г. И. В. Еготовым в стиле ампир. До того на этом месте стояли постройки Царе-Борисова двора, то есть бывшего двора Бориса Годунова. При сносе Оружейной палаты старинные русские пушки, цепью стоявшие вдоль здания (Царь-пушка венчала эту цепь), были перенесены к зданию Арсенала.

Вид на старое здание Оружейной палаты

Акварель

П.А. Герасимов. Середина XIX в.

С 1955 года Кремль частично открыт для посещения, став музеем под открытым небом. С этого же года вводится запрет на проживание на территории Кремля (последние жители выписались в 1961 году)

В 1990 году Кремль был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Государственный историко-культурный музей-заповедник

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

Официальный сайт

Эволюция Московского Кремля

Diletant.ru решил сегодня разобраться и вспомнить, как эволюционировал Московский Кремль и, что он изначально из себя представлял.

Московский Кремль — древнейшая и центральная часть Москвы

Само по себе слово «кремль» имеет очень древние корни. Изначально, еще в древней Руси, Кремлем называли самую укрепленную часть, расположенную в центре поселения или города.

Изначально Кремлем называли самую укрепленную часть, расположенную в центре поселения или города

Так и Московский Кремль находится в центре столицы. Сегодня можно смело утверждать: Московский Кремль это главная достопримечательность Москвы.

Первый Кремль в Москве

Строительство Московского Кремля изначально велось из дерева. Вокруг укрепления насыпан земляной вал для прочности. А первые исторически подтвержденные факты о наличие кремля на территории Москвы относятся к 1156 году. Именно тогда, по приказу Юрия Долгорукого и началось строительство. И именно с этой датой специалисты связывают историю Кремля.

Москва. Кремль 1156 г. Вид с севера. Реконструкция Г. В. Борисевича

В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления общей протяжённостью около 850 метров и площадью около 3 га.

Московский Кремль при Иване Калите, картина А. М. Васнецова

Строительство Московского Кремля началось в 1156 году по приказу Юрия Долгорукова

Каменные же стены Кремль получил уже при правлении Дмитрием Донским. Началом строительства считается 1367 год. В преддверии этого, со всей округи в Москву были приглашены мастера каменного дела.

Московский Кремль при Дмитрии Донском

Тогда стены кремля строили из известняка, который был белого цвета. Толщина стены Кремля составляла 2−3 метра. С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва белокаменная». Вскоре после постройки белокаменных стен они дважды — в 1368 и 1370 годах — выстояли против осады войск князя Ольгерда

Белокаменный Кремль простоял около 100 лет. И следующим, кто изменил его внешность, стал Иван III

Кремль при Иване III

При строительстве нового Кремля, для которого использовался уже обожженный в печах глиняный кирпич, стену белокаменного Кремля разбирали, и вместо нее строили новую. Таким образом в течении 10 лет возводился новый Кремль.

Московский Кремль при Иване III Великом

Тогда же, при Иване III был вырыт ров вокруг Кремля, и теперь крепость со всех сторон была окружена реками. И тогда же Кремль получил свои башни.

Башни по периметру Московского Кремля впервые появились при Иване III

Их возводили одну за другой, и на вершинах ставили стрельницу, что бы была возможность обороняться. Кстати, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы строились тогда же.

План Москвы из «Записок о Московии», издание 1556 года. Показан Кремль и его окрестности

В качестве дополнения сказав: при реставрации стен и башен в 1946—1950 годах и в 1974—1978 годах внутри их кирпичной кладки, в нижних частях и фундаментах, были обнаружены белокаменные блоки, использованные в качестве забутовки. Возможно, что это и есть остатки белокаменных стен Кремля времени Дмитрия Донского

Война с Наполеоном и Кремль

Несмотря на все оборонительные строения Московского Кремля, при нашествии Наполеона, он получил большой ущерб

До войны было несколько попыток перестроить Кремль, Например, при Екатерине II было снесено несколько древних зданий, вместо которых планировалось построить новый дворец. Однако из-за резкого негатива со стороны общественности, стройку отменили.

Вид на Московский Кремль с Большого каменного моста. Василий Верещагин. 1879 год

Московский кремль. Начало ХХ века

Современный вид Московский Кремль получил после революции 1917 года

При советской власти на территории Кремля был построен Дворец Съездов, на башнях Кремля устанавливают звезды, а Царь-Пушку и Царь-колокол ставят на пьедесталы.

Вид на кремль с Москворецкого моста. 1940-е

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Московский Кремль: ТОП-6 строений которые мы утратили

Вашему вниманию «шестёрка» архитектурных объектов московского Кремля, которые были безвозвратно утрачены.

1. Собор Спаса на Бору

Безвозвратно утерянная старейшая московская церковь. /Фото: retromap.ru

Этот уникальный архитектурный памятник располагался за Теремным дворцом. Собор Спаса на Бору представляет собой одну из старейших церквей в Москве: первое упоминание о ней датировано 1272 годом. Первоначально на этом месте находилось деревянное строение, и только в 1328 Иван Калита приказал возвести второй в будущей российской столице каменный собор.

Собор Спаса на Бору внутри, 1910-е годы. /Фото: wikimapia.org

Собор во время сноса, весна 1933 года. /Фото: mos-sfera.ru

Храм-памятник уничтоженному кремлевскому собору в Королеве. /Фото: wikipedia.org

А вот после развала Советского Союза об утраченной реликвии внезапно вспомнили. Еще с 1992 года у церковных деятелей была идея увековечить память о разрушенном кремлевском Соборе, правда, в другом месте.

На согласование места и получение необходимых разрешений понадобилось почти два десятилетия. Но в конечном итоге, в 2012 году было начато строительство храма Священномученика Владимира, который расположили в наукограде Королеве. Проект церкви постарались сделать максимально подобным на оригинальный собор. Первую литургию отслужили в феврале 2013 года.

2. Чудов монастырь

Чудов монастырь на дореволюционной открытке. /Фото: moscowchanges.ru

Вторым старейшим архитектурным памятником московского Кремля, который был утерян, является Чудов монастырь, который, согласно дошедшей до нас информации, был построен в 1365 году по инициативе митрополита Алексия. С этим сооружением связано немало памятных событий в истории Российского государства.

Внутреннее убранство Алексеевской церкви Чудова монастыря. /Фото: wikipedia.org

К примеру, по официальной информации, именно из Чудова монастыря сбежал Гришка Отрепьев, Лжедмитрий I. Кроме того, когда Наполеон вошел в Москву, та хоть и была сожжена, однако Кремль не рухнул, и корсиканский завоеватель устроил штаб одного из своих генералов как раз в стенах сакрального сооружения.

Чуднов монастырь на плане Кремля начала ХХ века. /Фото: pinterest.de

Но и в мирное время Чудов монастырь был весьма популярен: здесь проходило немало официальных торжеств или праздников. Однако после Октябрьской революции как сакральное место, сооружение пришло в упадок.

Еще в 1917 году из монастыря, который ко всему прочему был поврежден обстрелами тяжелой артиллерии, изгнали всех монахов, а помещения отдали в ведение различным структурам. В 1923 году Чудов монастырь был объявлен памятником архитектуры, что, впрочем, не помешало советским властям разрушить его уже через шесть лет.

Снос Чудного монастыря, 1929 год. /Фото: kommersant.ru

В 1934 году на месте уничтоженного сооружения построили 14-й корпус Кремля, который на сегодняшний день также перестал существовать. А на месте, где более пятисот лет стоял один из древнейших московских храмов, в ноябре 2020 года открыли новый музей археологии Чудова монастыря, аналогов которому нет на территории России.

В экспозиции представлены сохранившиеся фрагменты построек, саркофаги и даже реконструкция Северного портала собора Чудова монастыря.

3. Памятник Александру ІІ

Памятник Александру ІІ на открытках начала ХХ века. /Фото: kommersant.ru

Не только здания, располагавшиеся на территории московского Кремля, были утрачены. Так, в верхней части Кремлевского сада заложен памятник императору Александру ІІ.

Открыта статуя была в 1898 году. Она являлась частью архитектурного ансамбля, посвященного российским монархам: скульптура работы Александра Опекушина располагалась под шатровой сенью, которая была окружена крытой галереей с портретами правителей Государства Российского, выполненными мозаикой.

Остатки памятника сразу после сноса, 1918 год. /Фото: lenta.ru

Приход большевиков к власти ознаменовал начало деятельности по стиранию из истории следов монархии. Эта печальная участь постигла и памятник. Статуя российского императора была демонтирована еще в 1918 году согласно решению Совнаркома. Шатровая сень и галерея с монархами простояла чуть дольше: эти постройки снесли в 1928 году.

4. Львиные ворота

Львиные ворота, акварельное изображение 19 века. /Фото: diletant.media

Львиные ворота были не только частью архитектурного ансамбля Потешного дворца, но и одной из самых ярких визитных карточек всего московского Кремля.

Изображение крылатого льва (грифона) на сохранившемся фрагменте ворот. /Фото: wikiрedia.org

А уже в советский период, в конце двадцатых годов все, что осталось на тот момент от арочного портала, отправилось в музей «Коломенское». Фрагменты орнамента и сегодня составляют часть экспозиции последнего.

5. Малый Николаевский дворец

На углу Ивановской площади и Спасской улицы в московском Кремле, как будто объединяя два монастырских комплекса, располагался Малый Николаевский дворец, построенный в конце XVIII века по проекту Матвея Казакова. Это место также стало свидетелем ряда знаменательных событий для дореволюционной России.

Здесь родился будущий Александр II, а также рядом с ним проходила церемония коронации последнего российского императора Николая II.

Крыльцо Малого Николаевского дворца. /Фото: pastvu.com

Повреждения на фасаде дворце после обстрела. /Фото: livejournal.com

6. Церковь Константина и Елены на Подоле

Церквушка в Кремле, история которой насчитывала более 500 лет. /Фото: wikimedia.org

Церковь Константина и Елены на Подоле была расположена вблизи одноименной башни. Точная дата ее возведения неизвестна, а первые упоминания относятся еще к XIV столетию. До 1651 года сооружение было деревянным, а после его перестроили в камне. Церковь Константина и Елены на Подоле пережила немало трудных страниц в истории Российского государства.

В частности, ее удалось восстановить после того, как она загорелась 1738, а Московский пожар 1812 года ее вообще не коснулся.

Церковь Константина и Елены на Подоле на территории Тайницкого сада, 19 век. /Фото: liveinmsk.ru

Однако это «везение» закончилось после прихода к власти большевиков. Церковь Константина и Елены на Подоле оказалась в числе тех сооружений московского Кремля, которые было решено снести в первую волну уничтожения церквей. Причем, согласно сохранившейся информации, она стала первой в этом списке среди религиозных сооружений Кремля.

Предлогом же для ее демонтажа выбрали следующий: «расширение площади кремлёвского сада». Сегодня на месте церкви расположены хозяйственные постройки и часть вертолетной площадки.

Материалы по теме

А вот ещё:

Как на самом деле жили дворяне?

Завтрак, занятия французским, пышный обед, верховая езда, а вечером бал — казалось бы, это типичный день дворянина. Но такую жизнь могли себе позволить далеко не все представители дворянского сообщества. Как же они жили на самом деле? Откуда брали деньги и на что тратили? Как женщины управляли финансами и почему они делали это лучше своих мужей?

Поговорили об этом с кандидатом исторических наук Еленой Корчминой.

Существует стереотип, что дворяне вели праздную жизнь, целыми днями кутили. Так ли это было на самом деле?

В этом вопросе есть небольшой подвох. Мы не можем сказать, как было на самом деле, но мы попытаемся приблизиться к пониманию того, как дворяне жили. И для этого нам нужно определиться с понятием «дворянин». Формально это человек, который должен был иметь грамоту о дворянстве. Основное отличие дворянина от любого другого сословия состояло в том, что он имел право владеть землей, населенной крестьянами. То есть фактически он мог использовать условно бесплатный труд крестьян для извлечения прибыли.

Когда мы говорим о том, как жили дворяне, нужно определиться, на что они жили и откуда брались их доходы. Первый, основной источник дохода — это поместье. Дворянин дворянину рознь. Были и крупные магнаты, которые владели тысячами душ, и бедные дворяне — в их распоряжении находились десять, двадцать крестьян. Не все могли позволить себе вести роскошную жизнь. Если исходить из того, сколько дворяне могли получить, вряд ли можно подумать о том, что все были так богаты. Ведь речь идет об экстремальном сельском хозяйстве, о неурожаях. Дворянин обязан по закону содержать крестьян, в случае если они голодают. И дворяне не отказывались от своих обязательств. Поэтому на свои средства кутить сложно, у большинства просто не было таких финансовых возможностей.

Дворянин, помимо дворянской грамоты, обладал еще социальным статусом, который давал ему право и доступ к легким кредитным деньгам, появившимся в России во второй половине XVIII века. Дворяне действительно занимали кучу денег под собственные имения. Историки не считают, что они использовали это в качестве инвестиции в собственное имение, а скорее тратили их на поездки за границу, на балы и так далее.

Дворянская историография была достаточно категорична, утверждая, что дворяне вели себя нерационально, тратя деньги на сиюминутные удовольствия

Я буду опираться в данном случае на приходо-расходные книги. В них отражено, как дворяне управляли своими деньгами. Это одна из немногих возможностей понять, как дворяне относились к финансам. Мы приходим к удивительному выводу: они честно пытались понять, что происходит с их финансами, но это было очень сложно. В начале XVIII века экономических знаний не было, никто никого не учил тому, как управлять финансами. Дворяне должны были самостоятельно дойти до тех основ, которые нам сейчас кажутся очевидными. Например, если ты берешь кредит, ты должен платить процент.

Дворяне были закредитованы. Значит ли это, что они вели себя неразумно? Мне кажется, это сомнительно, именно потому что они учились и могли научиться только в живой жизни, совершая ошибки.

Отсюда и возникает проблема, когда долги родителей платят их дети. Это могло тянуться очень долго. Поэтому если мы не предполагаем, что дворяне исключительно хотели нажиться на бедных крепостных крестьянах, то картинка по управлению финансами достаточно сложная. Исходя из документов, можно сказать, дворяне апеллировали к понятию чести. Они хотели быть честными и стремились к этому. Не всегда получалось, но это отдельная история. У них было представление о том, что уплата налогов — это важно. Пытаться свести расходы и доходы — это тоже важно.

Вы сказали о чести. Что значило для дворян это понятие?

Это как раз то, над чем я сейчас бьюсь в своих исследованиях. Когда мы говорим о чести в экономическом аспекте, это подразумевает, что, например, карточные долги должны быть уплачены. Но когда мы смотрим на финансовые бумаги, то часто замечаем, что дворяне оплачивали долги своих родителей. Обязательно нужно было платить налоги.

Я относительно недавно нашла в одном архивном деле в Питере, в архиве РГИА, замечательный документ, в котором дворянин был обвинен в том, что он не платит налоги в должном объеме (это подоходный налог 1812 года). И он говорит: «Я никого никогда не обманывал, и я честно заявляю, что в этом году я заплатил, у меня эти деньги были, а в следующем году урожай был плох, я почти разорился». В таких случаях назначалась инспекция, комиссия выясняла, действительно ли это был неурожайный год, у дворянина не было доходов.

Мне кажется, что категория чести формировалась в ключе того, что дворянин был освобожден от военной службы, но он считал, что выполнение финансовых обязательств является вариантом чести, службой государю императору. А в личных финансовых отношениях выплата долга была важна для будущего. Если человек не выплачивает долги, то репутация страдает, как следствие, возникают проблемы с тем, как хорошо выдать замуж дочь, взять кредит в купеческой лавке и так далее. Возникало много отрицательных последствий при незакрытии долгов.

А перед кем преимущественно были долги? Какими они бывали?

У каждого была своя долговая история. Первый тип долгов — это те, которые надо было уплатить государству. В основном в России все банки были государственные, поэтому я бы отнесла их к категории государственных долгов. Соответственно, в случае невыплаты имение могло оказаться в опеке — это значит, что дворянин лишался права управления собственным имением и местное дворянство уже решало, сколько денег с доходов имения он получит, а сколько пойдет в счет долга. Такая же ситуация с налогами: если дворянин не выплачивал их, имение могло попасть в опеку и, соответственно, дворянин терял право управления.

Второй тип долгов — это частные долги. Они могли быть перед людьми того же статуса, что и он. Кроме того, ими часто являлись родственники, например сыновья, дочери, племянники, в этом случае дворянин писал, что он, например, должен своей жене «такую-то сумму». Эти долги уплачивались в последнюю очередь. Дворянское сословие было очень узким, поэтому определить степень близости сложно. Тем не менее все равно кто-то был относительно далек, в этом случае эти долги старались выплачивать быстрее.

Возникали долги перед людьми, которые ниже по статусу, чем дворяне, например перед купцами. Дворянин набирал продукты в лавке и потом уплачивал одним платежом. Это возникало потому, что дворяне получали доходы с имения только два раза в год в лучшем случае. Также они получали жалованье, которое выдавалось три раза в год, поэтому часто жили в кредит, но не потому, что они хотели быть в долгах, а потому, что физически не хватало налички. Вексельные расчеты появились чуть позже.

Долги нужно было выплачивать и собственным крестьянам, потому что в имении могло быть, условно говоря, «две кассы» — господские деньги и крестьянские. Если по какой-то причине у владельца заканчивались наличные, он брал деньги из кассы крестьянской и тут же записывал. Потом возвращал эти деньги.

Круг лиц, которым дворянин мог быть потенциально должен, бесконечен

Долги распределялись и по степени значимости: сначала выплачиваем государству; далее — дворянам, но не из ближнего круга; потом — купцам и так далее.

Фактически о долгах дворян можно было узнать только по случаю смерти. Поскольку часто он сам не знал, кто кому должен, в случае смерти дворянина появлялись объявления в газетах: «Такой-то дворянин умер, всем, у кого есть финансовые претензии, просьба обратиться в течение шести месяцев». Если денег после дворянина осталось достаточно, тогда выплачивали один к одному. Если же их было недостаточно, их пересчитывали. Например, уплачивали только 30 копеек на рубль. То есть проблема в том, что учет долгов был очень сложный и дворяне не знали, сколько они должны, до момента какого-то действительно серьезного события.

Кто занимался этими выплатами?

За разрешение неблагополучной финансовой ситуации дворян иногда брался Гавриил Романович Державин. Он был очень хорош в разрешении конфликтов, связанных с долгами, и тем самым спас несколько дворянских фамилий. Решить вопрос с долгами мог приказчик дворянина, очень часто с долгами мужей разбирались их жены. Это была классическая ситуация. Важно подчеркнуть, что дворянки были финансово грамотны.

Почему возникала ситуация, в которой дворяне не знали о своих же долгах?

Представьте, что у вас несколько источников дохода, деньги вы получаете несколько раз в год, а жить вам нужно каждый день. Вы приблизительно представляете, каким будет доход имения, но никогда наверняка не знаете, потому что Россия — страна экстремального сельского хозяйства.

Также вы рассчитываете, что, например, за первую треть вы получите жалованье, а потом его по каким-то причинам не дают. Ситуация складывается следующая: непонятно, когда и в каком объеме поступят деньги. Для того чтобы наладить финансовый учет, нужно понимать, сколько у тебя долгов. У тебя должны быть соответствующие финансовые инструменты, хоть какие-то книги, в которые нужно записывать долги и сроки их возвращения.

Но это технически сложная процедура. Большинство дворян не могли этим заниматься, потому что не получали нужных для этого знаний. То есть основная причина — отсутствие финансовой грамотности.

Вы сказали, что женщины были финансово грамотными. Они могли потратить деньги без согласования, например, с мужем?

Да. Российские дворянки обладали беспрецедентной степенью финансовой свободы. Они были полноценными собственниками своего имущества. Поэтому они могли тратить так, как считали нужным, брали кредиты на свое имя. Важно подчеркнуть: я говорю о времени начиная со второй половины XVIII века и где-то до 30-х годов XIX века. Потом ситуация немножко меняется.

Если женщина не выполняла денежные обязательства, у нее точно могли отнять имение. Поэтому в финансовом отношении это было достаточно равноправное общество.

Стоит учитывать и то, что мужчины часто отвлекались на военную, гражданскую службу. У них просто не хватало времени на ведение хозяйства, и этим занимались женщины. Я смотрела бумаги Воронцовых, мужа и жены. Женщина тратила немножко больше на благотворительность, подарки семье по сравнению с мужем. Важно понимать, что в какой-то момент происходит разделение личных бюджетов и бюджетов дома. Например, покупка продуктов, оплата труда слуг — это домовые деньги. Были еще собственные деньги и те, что мы можем назвать представительскими расходами: их тратили на балы, одежду, убранство дома.

Какие основные пункты расходов дворян можно выделить?

Самое затратное — это строительство. Иметь собственное жилье было показателем престижа. Причем крепостные крестьяне не могли что-то построить. Во-первых, потому что строили тогда же, когда и сеяли, во-вторых, крестьяне не были искусны в строительстве, нужно было нанимать специальные бригады. То есть плотники, кирпичники и другие — это были вольнонаемные. И им нужно было платить живыми деньгами.

Следующий крупный пункт расходов — это поддержание статусного потребления. То есть это расходы на еду, кормление кучи родственников, покупка одежды. Есть специфические категории расходов. Например, молодые дворяне обязательно должны были совершить гранд-тур, то есть поехать по Европе и приобрести знания. Все остальное — это уже изысканные штуки, например книги, украшение домов и так далее.

Расскажите чуть подробнее об этих так называемых образовательных путешествиях. Как они проходили?

Молодые дворяне, отпрыски аристократических семей, должны были ехать со слугами (как минимум 1–2 слуги на каждого) по Европе. Они останавливались в разных городах, брали уроки у знаменитых специалистов. Например, учились верховой езде, музыке, занимались философией, политической экономией, практиковали языки. Молодые дворяне старались стать частью местного общества, и тем самым они учились устанавливать связи.

Карамзин Николай Михайлович во время своего путешествия написал «Письма русского путешественника» и тем самым популяризировал этот вид обучения. Он рассказывал о других странах, большая его писем посвящена деньгам: что он покупал, где. В каждой стране была своя валюта. Пересекая границу, человек сталкивался не только с другим языком, культурой, но и с необычными деньгами.

Что общего между жизнью дворянина и современного жителя города?

Это вопрос очень сложный. Могу предположить, что если рассматривать дворянина средней руки и современного жителя мегаполиса, то общее — это стремление к комфорту и покою. Большое значение для дворян имела семья, для них было важно обустроить благоприятное пространство. Дворянин проживал жизнь, основой которой были его финансовые возможности. Они не были связаны с бесконечными поездками за границу, балами или кутежами.

Также, когда мы говорим о золотом веке дворянства, мне кажется, важно понимать, что роль женщины была высока так же, как и сейчас. И в этом похожи способы существования, в котором ответственность за собственную жизнь женщина берет в свои руки. А дальше уже как повезет.

Что вы подразумеваете под высокой ролью женщины?

В XVIII–XIX веках было замечательное слово — «продавица». Это женщина, которая продавала имение. Тогда женщины на регулярной основе выступали контрагентами в сделках и вообще были полноправными членами общества. Они вполне могли за себя постоять. А вот в XIX веке уже как раз была попытка задвинуть женщину обратно на кухню. И многие ошибочно накладывают на золотой век образы совсем другого времени. Поэтому возникает представление, что женщина в России всегда была под властью мужа. Но это не так.

В том самом золотом веке у дворянки была возможность распоряжаться своим имуществом. Женщины получили право пассивного голоса в выборах в 1831 году в России. Был введен новый избирательный закон, согласно которому в дворянских депутатских собраниях мужчины могли принимать участие, только если у них было 100 душ крепостных крестьян. И, соответственно, женщины, у кого свыше 100 душ крестьян, могли писать, кому они перепоручали свое право голоса. Это прогрессивная норма. И почему она возникла? Ровно по той причине, что женщина была финансово независима. Она была свободна в принятии решений. В русской литературе вы не найдете образов забитых русских женщин-дворянок.

Мне кажется, если мы по-новому начнем думать о золотом веке дворянства и обращать больше внимания на дворянок, то у нас сложится картинка, как стремительно развивалась Россия в силу того, что женщины вносили свою интеллектуальную, эмоциональную и финансовую энергию в происходящее.