что было в красной поляне до олимпиады

«Из грязи в князи»? Олимпийская Красная поляна

История с географией

Если быть до конца точным, то в Красной поляне нет ни одного подъемника, ни одной горнолыжной трассы, ни одного спортивного сооружения, кроме городского стадиона и фитнеса в Пик-отеле. Но исторически горнолыжные курорты получили обобщающее название по имени близ лежащего села (сейчас поселок городского типа). А с приходом Олимпийских игр и формированием Горного кластера это название стало всемирно известным и обрело официальный статус. И даже вокзал названный «Красная поляна» весьма далек от самого поселка (больше 8 км).

И не досталось самой Красной поляне от Олимпиады ничего кроме отличной больницы, помпезного здания Полиции да новеньких тротуаров.

3. Сам министр Колокольцев открывал Краснополянскую полицию

Дороги стали значительно чище, но не факт, что останутся такими после окончания ОИ, поскольку не все дороги в поселке заасфальтированы. О! Чуть не забыл про важное – отгрохали мощнейшие очистные. Но скорей всего основные «поступления» будут с новых поселков.

И уж если и говорить о ближайшем к курортам Красной поляны населенном пункте, то это Эсто-Садок. Который был долгое время замечателен эстонским музеем и непролазной грязью буквально в метре от шоссе. Так вот нет строй доброй «Эстонки». Осталась от нее ул. Эстонская

4

и несколько дачных участков, которые не смогли подмять под себя никакие олимпийские монстры. Наверное, ничего плохого нет в том, что так кардинально и неузнаваемо изменился бывший тихий хутор, но ностальжи схватила за горло, когда я впервые увидел новый его облик.

К известным названиям теперь можно смело добавлять новые жилые образования «Лаура», «Роза Хутор», «Город Горки». Не знаю, есть ли они на карте России как самостоятельные поселки, но они существуют в природе и сильно изменили вид в ранее диких верховьях Мзымты. Поехали, посмотрим, что же там теперь.

Горный Кластер как воплощение мечты евромана.

Обычно все российские курорты развиваются эволюционно – начиная с первого «дергунка» и будки для переодевания. И как правило в своей архитектуре сохраняют все стадии своей истории, начиная с барачно-дачных строений и заканчивая ньюрашевским стекло-бетоном или псевдо шале или а-ля тирольская горная хижина.

В Горном Кластере все было построено с чистого листа и сразу. Человек, не бывший в этих местах 3-4 года, будет поражен: откуда, что взялось?! Да и я, не бывший пару лет сам немало удивился.

Если попытаться одной фразой выразить суть изменений – то Хоттабыч перенес сюда пару горных городков из Швейцарии и Франции, прихватив заодно подъемники и трассы.

Самое затратное сооружение это новая железная и автомобильные дороги. Нет слов очень удобно и быстро. Но…

— Хоть все выглядит крепко и надежно, неизвестно, что думает по этому поводу Мзымта. Она уже сносила не менее «надежные и крепкие».

6

— Абсолютно бестолковая станция «Эсто – Садок», (но очень хайтечная) которая по традиции никакого отношения к этому хутору не имеет, до него 3 км и мост. Видимо это первый кандидат на «Белого слона» Олимпийских игр.

— И вообще смысл электрички? Возить туристов? Да где их столько взять? Сочинско-Адлеровских катальщиков? Их тоже еще поискать нужно… Население будущих горных рублевок? Да как же их загнать в электричку? Мне кажется это излишний проект. Еще одна полоса на совмещенной дороге вполне решила бы транспортную проблему на ближайшие лет 100.

От нее идет гондольная дорога на первый Олимпийский объект:

«Комплекс для прыжков с трамплина «Русские Горки».

Сам я там не был (ну не прельщает меня такой вид спорта, а что бы попасть туда нужно купить билет на соревнования), но даже издали впечатляет. Что – то такое высокое, ажурно красивое. Но Леша Исаченко, работающий там, любезно дал мне фото трамплинного комплекса из первых рук, чем и делюсь с вами.

7

8

9

10

Трамплины круглогодичные и скорей всего будут жить долго и счастливо и после Олимпийских игр.

Дальше прибываем на конечный пункт

ТПП (или как его называют для иностранцев «HUB) «Красная Поляна»

13

Реально отгрохали вокзал не меньше Сочинского. В едином стиле с вокзалами «Адлер», Олимпийский парк». Наверное его тоже как – то конвертируют после Игр.

Отсюда напрямую можно попасть на

Центр санного спорта «Санки»

«Санки» я тоже проигнорировал – что то выше моего разумения эти гонки на санках и ваннах. Да еще таким извращенным способом – в трубе. Но выглядят они очень классно. Особенно летом).

14

15

16

Единственное что видел своими глазами – дачу Потанина (помните – на подсадке бывшей первой очереди Альпики), которую он задарил саночникам и бобслеистам. Или все – таки продал? Но всему миру стоит несколько неиспользуемых таких трасс. Уж больно дорого поддерживать их в рабочем состоянии. Хватит ли у постолимпийской России средств.

От вокзала идет дорога к

Олимпийской деревне «Тироль»,

что на склонах Розы Хутор

17

19

и далее к парку «Экстрим» (слоупстайл, скикросс, могул, фристайл – акробатика, хайф-пайп)

20

21

22

23

«Роза – Хутор» – гордость Зимней Олимпиады

28

Ни капли иронии. Это с трудом умещается в мозгу и кажется видением. И очень боязно, что в какой-то момент оно исчезнет.

Сотни снежных пушек, десятки подъемников (толи 19, толи 20, по-моему они сами запутались), трассы которым «Штрайф» позавидует (общая длинна около 100 км, это неплохой показатель даже для среднего альпийского курорта). Море вельвета для спортсменов и катальщиков, сноупарки, которыми можно и с европейскими «по меряться»!

29

Развитие идет настолько быстро, что некоторых дорог еще нет даже на схеме курорта, а они запущены, и я на них ездил.

Теперь из базового поселка наверх идут сразу 4 гондольные дороги:

— Тироль, идущая в горную Олимпийскую деревню,

— Стрела, самая длинная;

— Олимпия, ведущая на «Розу Плато»;

— 3S, самая новая, ведущая в парк экстрим и на финишную арену горнолыжных видов.

Всего на Розе Хутор будет разыграно 30 комплектов медалей в 15 видах лыжно-бордических соревнований.

Лыжно- биатлонный комплекс «Лаура»

30

С самого начало своего существования он не имел никаких горнолыжных горнолыжных перспектив в силу неудачного своего расположения и низкой высоты расположения. Последнее выводит склоны в теплый температурный режим, и если на других курортах Красной поляны валит снег на Лауре в это время часто льет дождь. И даже его расположение на отроге Главного Кавказского хребта (Псехако) сыграло ему в минус, так как ГЛК Лаура находится на солнечной стороне, что очень сказывается на сохранности и качестве снега. К тому же здешние трассы отличаются своей пологостью. Меня всегда интересовало: какой умный человек указал пальцем на карте и сказал: «Строить здесь!».

Но, так или иначе, ЛБК «Лаура» пригодилась именно для беголыжных видов спорта. Трассы расположены на широком пологом хребте Псехако.

32

Но временами уклоны на трассах больше напоминают горнолыжные трассы. Это и вызывало многочисленные «завалы» и падения на спусках. А вот бежать по ним вверх. Временами напоминало соревнования по ски-альпинизму.

33

Очень удобно, что через весь комплекс тянется гондольная дорога. От панорамной площадки, куда прибывает «самая большая» гондола до гондлол спускающих в Газпромовский поселок.

34

Деревни и хутора

Еще отдельно я хотел бы остановиться на новых поселениях при ГЛК Красной поляны.

«Роза Долина» начала стройку первой и 2-3 года назад начала сдавать первые административные здания и гостиницы. Но, мне этот ньюрашевский стиль не импонирует. Уж лучше заимствовать у альпийских народов традиционную архитектуру, чем лепить безликие многоэтажки и рублевские фигвамы, ну никак не отвечающие дизайну горной горнолыжной деревни. Преклоняюсь перед строителями в кратчайшие сроки воздвигшие этот «хутор» и набережные, но мой глаз это коробит.

35

36

37

38

39

40

Совсем другое дело «Горки Город»!

Я, смотря на дизайнерские проекты 3-4 года назад не надеялся увидеть 100% их воплощение и списывал все на маркетинг. Да и концепция города для «золотой молодежи» казалась мне утопией. Но за 2 года удалось построить то, что задумали! Я практически увидел совершенно новый с нуля построенный город.

41

Есть своя набережная:

42

43

В «Мариоте» распологается Горный медиацентр. Ему далеко по масштабам до Прибрежного медиацентра, зато комфортно и с шиком

44

Он уже конкретно не тянет на «горный хутор», а по сути некое фешенебельное суперсити, с элементами тяжеловесного псевдо ампира, неоклассицизма (много колон).

45

Свой «Mall»:

46

47

Ну и нельзя не заметить пристрастие архитекторов «Горок» к башням. Чувствуется проект братьев Билаловых – родовые мотивы. Их просто не сосчитать.

48

49

50

Но и «рублевовилам» уделено внимание. Мой глаз радует этот проект и вне зависимости от коммерческого успеха его возникновение это событие. Хотя лучше бы все-таки такие вещи строить где-то на побережье. Они полностью разрушают очарование гор. Вырвавшись на неделю – другую из урбанистического ада мы опять попадаем в объятья «Спортмастера» и «Перекрестка» и Макдоналса. Это дело вкуса.

51

Хотел бы отметить микрорайон социального жилья построенный на месте эстонских дач.

65

Кто додумался копировать «хрущебы», которые сносятся по всей стране? Ну зачем эти «Черемушки» на горнолыжном курорте? Почему бы не построить их где – то в лесу? Или хотя бы рядом с трамплинами? И людям было бы приятней жить ближе к природе и стыдуху бы с глаз убрали. И вообще в округе осталось множество барачного типа городков от строителей, в которых расположились волонтеры и другой контингент обслуживающий Олимпийские игры.

66

67

68

Надеюсь, что на их месте скоро зашумят зеленые дубравы.

Вот такая экскурсия по Горному кластеру Олимпийских игр. Чего сам не видел – не писал, про что писал – все честно.

Анонс: «Белые слоны Олимпиады в Сочи», отчет о реальных затратах на поездку, «Горная карусель как Горное зеркало Сорочан».

Не вошедшее:

75

76

77

78

История появления горнолыжных курортов. Артефакт из 60-х. Часть 1

Не круглая дата

1 января 2020 года исполнилось 52 года с момента образования детской горнолыжной школы в Красной Поляне. 60-ые года прошлого века начался первый бум развития горных лыж в Советском Союзе. Строятся канатные дороги, открываются первые горнолыжные курорты. Но для освоения склонов в Красной Поляне понадобился человек с невероятным желанием, пробивным характером и верой в непременный успех.

Знакомьтесь – Светлана Моисеевна Гурьева, с неё и её детской горнолыжной школы началась история горнолыжных курортов Красной Поляны.

Ирония судьбы или улыбка

По счастливому стечению обстоятельств, горноклиматические и ландшафтные условия Красной Поляны в конце 60-х годов максимально соответствовали требованиям создания горнолыжных трасс. Об этом Светлане Моисеевне рассказали знаменитые альпинисты братья Малейновы. Они же упоминали о довоенных изысканиях под горнолыжку. Но этого было мало. Для выделения ресурсов (подъемники, помещения, горнолыжный инвентарь) под строительство горнолыжной базы требовался больший повод, чем просто создание горнолыжной детской школы.

И Светлане Гурьевой удалось «пробить» это место под тренировки сборной СССР по горнолыжному спорту. Этот проект принес ресурсы и деньги под строительство подъемников в Красной Поляне.

Первый горнолыжный след 6 декабря 1968 года

Именно в этот день Семья Гурьевых (Светлана, Дмитрий и их сын), недавно появившаяся в Красной Поляне, на глазах у изумленных аборигенов, решила опробовать свежевыпавший снежок. Фурор среди местных произвело уже одно появление новоселов на улице — в ярких импортных костюмах из эластика, горнолыжных ботинках, с лыжами на плечах.

Из интервью Светланы Моисеевны Гурьевой журналу ИТОГИ:

— На нас смотрели как на ненормальных. Говорили: «Да тут невозможно кататься! Тут такой липкий снег». Я отвечала: «Вот сейчас растопчем, и вы увидите, как тут можно кататься!» Сделали импровизированную трассу и стали по ней шарашить.

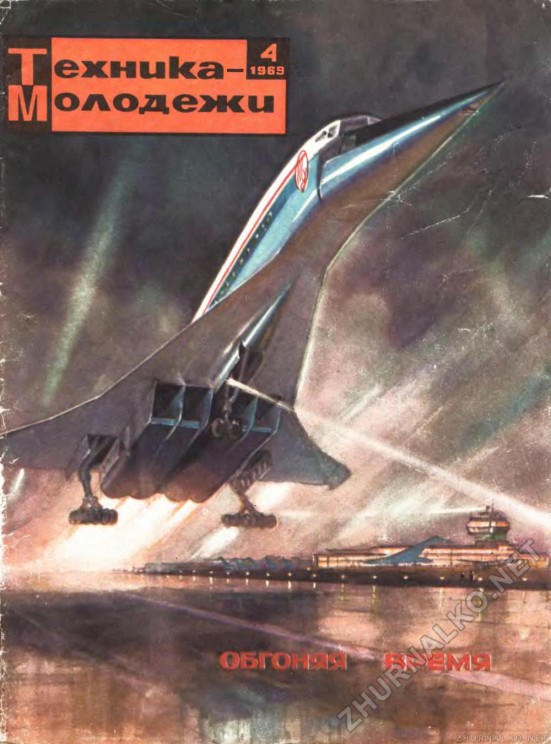

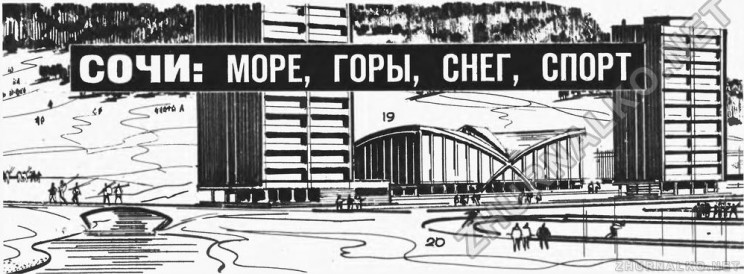

СОЧИ: МОРЕ, ГОРЫ, СНЕГ, СПОРТ

«Сколько их было, разведывательных вылетов! И летом, и зимой. Все три горы, три сестры Аибги, знакомы, кажется, до последнего камешка: облазали их и посуху, и в дождь, и в метель. Задание, поставленное перед изыскателями Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР, сводилось к следующему: выяснить возможности спортивного освоения района Красной Поляны. Впервые подобные исследования в горах были поставлены у нас, что называется, на широкую ногу. Ученые из проблемной лаборатории снежных лавин географического факультета МГУ объединились со специалистами по горнолыжным трассам.

от kuba: Да, начиная с 1967 года Красная Поляна стала объектом пристального изучения на предмет возможности развития как горнолыжный регион. В этот год супруги Гурьевы по заданию комитета по физической культуре и спорту СССР выехали для изучения обстановки в район поселка Красная Поляна. Они подробно изучали местность в течении месяца, осмотрели практически все склоны вокруг Красной Поляны с целью выбора места для размещения Республиканской горнолыжной детско-юношеской спортивной школы (РГДЮСШ). В итоге остановились на склонах близ ручья Ржаного (25 лет спустя здесь началось строительство ГЛК «Альпика-Сервис»). Зимнее обследование Дмитрием Гурьевым подтвердило правильность выбора места под горнолыжную базу. И 1 января 1968 года Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР была образована РГДЮСШ Красной Поляне.

Восторженные прогнозы энтузиастов горнолыжного спорта, давно приметивших аибгинские склоны, полностью оправдались. Оказалось, что здесь самое обильное в Российской Федерации. снегозалегание — зимой меньше двух метров не случается! На самом же хребте, на высоте 2400 м, снег не тает круглый год. Обилие солнечных дней, необходимая влажность воздуха, атмосферное давление, не требующее от спортсменов акклиматизации — все это постоянные плюсы краснополянской погоды.

Немало задач пришлось решить проектировщикам трасс. Склоны здесь такие, что самое трудное — выбрать наивыгоднейший по экономическим меркам маршрут. Именно точный расчет, желание избежать лишних строительных затрат, вынуждали спортивных специалистов отказываться от соблазнительных трасс, «приготовленных» самой природой.

Но вот разработаны и одобрены проекты. Принято решение создать в сочинской Красной Поляне республиканскую комплексную учебно-спортивную базу. И, хоть строители пока только набирают темпы, уже можно рассказать о том, каким будет горнолыжный комплекс неподалеку от Черного моря.

от kuba: Так в 1969 году возник горнолыжный комплекс получивший в последствии название «Спартак», под ведомством Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР.

Изначально база планировалась для советской сборной. Было установлено три бугельных подъёмника с нижней точкой 540 м и верхней 750 м над уровнем моря. Такая высота принесла, разумеется, и проблемы со снегом, поэтому бугеля были переносные с возможностью установки их на более высоких точках.

Тренировки сборной были организованы циклами: четыре дня на снегу, затем четыре дня на побережье и обратно в горы, спортсмены находились под постоянным медицинским наблюдением — шла интенсивная научная работа. Тренировки проводились до середины июля, именно до этого времени снег на хребте Аибга позволял проводить полноценные занятия на склоне. Впрочем, через некоторое время из-за появления более высокогорных баз и небольших «снежных» проблем, тренировки сборной прекратились, что сделало склоны Красной Поляны доступными для всех желающих.

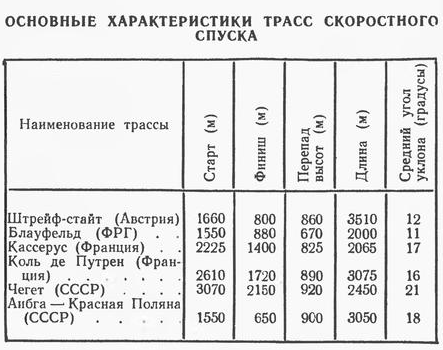

Трасса скоростного спуска для мужчин начинается с высоты 1550 метров над уровнем моря. Она проложена по интереснейшему рельефу спадов и контруклонов, стремительных, прямо-таки бобслейных, желобов и почти ровных полок. Трасса эта ни в чем не уступит лучшим зарубежным. Ее проектировщики использовали богатый опыт, накопленный и у нас в стране и в ведущих горнолыжных державах — Австрии, Швейцарии, Франции. Спортсмен, набравший на головокружительном спаде скорость в полтораста, а то и больше километров в час, сможет дать секундный отдых мышцам и нервам на спокойном участке. Ведь впереди следующий скоростной этап. Вся дистанция построена именно по этому принципу гармоничного сочетания нагрузок и передышек.

Средняя Аибга сделала подарок женщинам. Наконец-то у них будет свой скоростной спуск. Женскую трассу отличает необыкновенная, как говорят спортсмены, мягкость профиля спуска. Ее-то и недостает уже освоенным в нашей стране склонам.

Трассы гигантских слаломов, женского и мужского, сольются в одну спокойную полосу шириной в 70 метров. В стопятидёсятиметровый размах впишут сложное сочетание виражей участники и участницы состязаний по специальному слалому.

Причудливые нити всех дистанций вьются по одному склону и оканчиваются на одной площадке, где и будут финишировать спортсмены, соревнующиеся в альпийском многоборье. Рядом с финишем поднимутся судейские сооружения, а на удобных трибунах разместится несколько тысяч зрителей.

Площадка столь велика, что на ней будет устроена большая стоянка для автомашин. Здесь же нижние станции подъемников. Пока намечено протянуть две канатно-кресельные и четыре буксировочные дороги. За час они смогут поднимать до полуторакилометровой отметки 1600 человек. Думается, такая мощность заведомо мала. Ведь полюбоваться красотами Кавказа захотят и туристы, которых и сейчас уже манит Красная Поляна. Опыт приэльбрусских спортивных баз лишний раз убеждает в этом. А в Сочи «проблема подъемника» станет еще острее.

Рядом с финишной площадкой будет построен пансионат. Он предназначается специально для спортсменов. 500 участников соревнований удобно расселятся в красивом, светлом здании. Интересные сооружения решено возвести и наверху, у стартов. Они так и названы — стартовыми домиками. В них спортсмены смогут переодеться перед выходом на трассу, получить необходимую медицинскую помощь, подремонтировать лыжи и отрегулировать крепления. Телевизионные установки помогут следить за ходом борьбы. Судьи будут вызывать горнолыжников на старт по радио. И после того, как динамик отсчитает предстартовые секунды, спортсмен начнет спуск прямо с «порога» домика.

Красная Поляна, очевидно, сможет со временем принять и летающих лыжников, и саночников, и бобслеистов. Уже начат следующий этап спортивной разведки. Специалисты прикидывают, где бы установить трамплины, проложить санные трассы. Конкретнее оцениваются возможности «заселения» высотного этажа Аибгинских гор.

А пока, с января нынешнего года, здесь, в красивейшем районе курортного Сочи, работает республиканская детско-юношеская горнолыжная спортшкола. Ребята получают первые уроки стремительного спуска. Уже проектируется новое школьное здание с большим тренировочным залом и плавательным бассейном. И пусть сегодня Красная Поляна все еще снежная целина. Будущие мастера уже проложили по ней первую лыжню».

С. ГУРЬЕВА директор Краснополянской горнолыжной спортивной школы 1969 год.

Рисунок В. Овчинникова

Интересная деталь – авторский текст первого варианта статьи заканчивался абзацем:

Гениальное пророчество Светланы Моисеевны, которое сбылось спустя 45 лет!

В то время просто так никакие статьи не появлялись. Все происходило в рамках советской цензуры.

Статья писалась под впечатлением от поездки на Олимпийские игры 1968 года в Гренобле, именно там Светлана Гурьева загорелась мечтой об Олимпийских играх в Сочи. Публикация в ТМ в те времена, была ни больше ни меньше — заявкой на получение ресурсов развития горнолыжного потенциала Красной Поляны.

Все статьи проходили одобрение высших инстанций, так что публикация была серьезным аргументом.

Это очень быстрое развитие для той поры. Светлане Гурьевой удалось заручиться поддержкой руководителей Спорткомитета РСФСР Алехина и Захавина и только с их помощью получилось добиться таких темпов.

Светлана Гурьева: «Тоже было интересное время. Но это было просто работой. Я мечтала об Олимпиаде в Сочи».

Хочу отметить, что Светлане Моисеевне удалось не только построить школу, но и собрать отличный коллектив тренеров: Павел Алексеевич Шумихин (Урал, г. Пермь), Тихонов Ю. И. (г. Ленинград), Николай Михайлович Кононов.

Светлана Моисеевна сейчас является почетным членом Российской федерации горнолыжного спорта.

Закат и возрождение

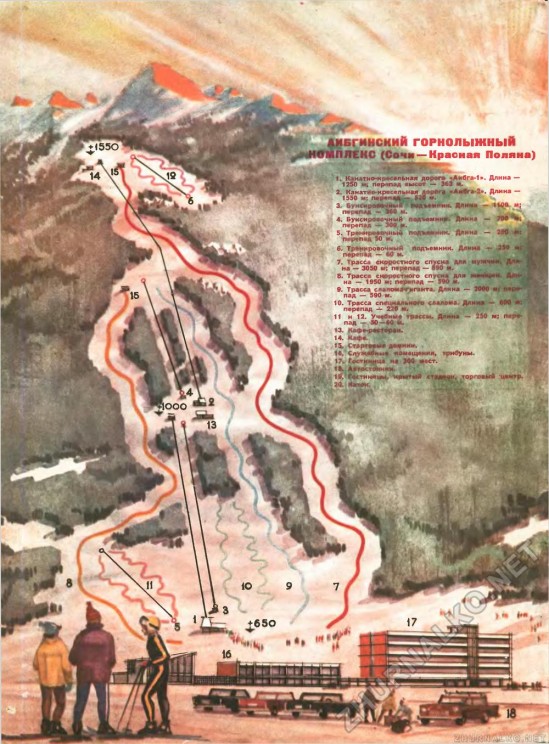

Р.S. Обратите внимание на рисунок мастер-плана из журнала «Техника Молодежи». Трассы нарисованы от устья р. Ржаного в сторону черной Пирамиды, правее (орографически) водопада «Поликаря» («Штаны» на местном жаргоне). И по сути, проходят по Восточному сектору курорта «Красная Поляна» (бывш. «Горки Город»). Остатки опор буксировочных дорог до сих пор можно найти на этих склонах.

И, кстати, от базы МО «Красная Поляна» в направлении верхней вертолетной площадки тоже был буксировочный подъемник история которого мне не известна, но судя по остаткам он тоже из начала 70-х.

Интересно, что 5 годами ранее в журнале «Техника молодежи» была напечатана статья о перспективах развития горных лыж в Гагре. Но там не нашлось «двигателя» для воплощения.