что было в 90 х годах у детей

Дети и детство 90х : мы всегда считали свое детство самым счастливым

И в 90-е были дети и детство, хотя тот период не зря назвали «демографической ямой». Для тех, кто тогда был ребенком это были самые счастливые годы. И пусть так трудно объяснить уже своим детям, как можно было играть на фишки с друзьями, выращивать тамагочи или писать рефераты в библиотеке. Все равно это приятно вспоминать сегодня, это было наше детство!

1. Вся боль в одном фото

2. Соцсети уже были, зависимость от них тоже была, только вот мало кто их видел в живую

3. Распутать ее было еще той задачей

4. Вместо магнитиков все свободные поверхности в доме обклеивались наклейками

6. А если вспомнить сколько тогда стоил доллар.

8. и почтовые отделения с незабываемым запахом

10. Сейчас это никому не нужный хлам, а когда-то это были сокровища, за которые можно было объявить войну

11. Помните этот звук?

12. А шикарные фото?

13. Все приметы 90-х на одном пакете

16. Когда позвали за стол прямо от друзей

17. Жестокая мода 90-х

18. А у вас в голове заиграла музыка?

19. Шоколадку растягивали на долго, по дольке.

20. В душе каждый ребенок был рок-звездой

21. Покер-фейс тренировался с детства

22. так отправлялись в нирвану

23. И сакральное «Пусть пропитается!»

24. Windows тогда был очень милым

25. Ах эти тонкости перевода)

26. И как шикарно в иностранных фильмах дети жарили на кострах «сало» в виде цилиндриков)

Чем было прекрасно детство 90-х?

Поколение, чьё детство пришлось на 90-е годы прошлого столетия, было и остаётся особенным. Это поколение неисправимых романтиков и отъявленных хулиганов, многие из которых остались таковыми по сей день.

90-е годы были непростым и в то же время прекрасным временем. У детей тех лет не было ни компьютера с Интернетом и социальными сетями, ни половины тех игрушек и развлечений, которые есть у современных детей. Но, тем не менее, тогдашние дети ни дня, ни часа не скучали — постоянно находили себе развлечения и были абсолютно счастливы.

Дети 90-х ещё смотрели передачи «Зов джунглей» и «Утренняя звезда», а потом строили у себя дома шалаши, халабуды, препятствия из подручных материалов и выступали, стоя на кровати, с бутылкой маминого лака для волос в руках.

Дети 90-х играли в дочки-матери, казаки-разбойники, резиночки, супер-марио на приставке «Денди», тетрис, «яйцеловку» (игра «Электроника»), собирали киндер-сюрпризы и строили в кустах сирени или акации магазины, в которых продавали пасочки с песком за листочки.

Первые мобильные телефоны, примитивные, чёрно-белые, с противным монофоническим звуковым пищанием, появились у детей 90-х, когда они были уже не детьми. В лучшем случае — подростками. Для большинства это было открытием (как когда-то и тамагочи): как так, что любого абонента можно записать под любым именем? Первые смс-сообщения, если помните, писали, ставя в конце строки тире, будто бы перенося слово, как в тетрадке. А звонить было очень дорого поначалу, и большинство носило с собой телефоны больше «для статуса». Современной молодёжи, которую родители снабдили всеми возможными гаджетами — айфонами, айподами, планшетами, — этого просто не понять…

А ещё были хорошие, добрые мультфильмы, экранизированные сказки, «Ералаш»… А самым ругательным словом считалось «блин», и то всегда щёки краснели, если при взрослых вдруг вырвется… Современная же молодёжь иногда выдаёт потоки нецензурной брани похлеще заправского сапожника… И никого при этом не стесняется. А в ответ на замечание по поводу оставляющих желать лучшего культуры и воспитания могут послать так далеко, что устанешь идти…

В 90-х дети собирали фантики от жевательных резинок «Love is…», «Turbo». А ещё — бутылки, чтобы заработать себе на эти же самые жвачки.

Фильмы смотрели на видеомагнитофоне, а сказки слушали на пластинках, смотрели «Альфа», сопереживали героям «Элен и ребята», писали письма и отправляли открытки почтой (в крайнем случае — телеграммой), играли в настольные игры и лото, делали анкеты для друзей из общих тетрадок, разрисовывая их собственноручно, звонили с помощью телефонных карточек, рассказывали друг другу страшилки про «маленького мальчика», вызывали домовых и пиковую даму, пили ужасно вредные, но тогда безумно вкусные напитки «Юпи», «Инвайт» и «Зукко», и ели ягоды и фрукты в деревне у бабушки — просто с куста…

Мама звала на обед просто крича с балкона, и переговоры из серии «Ну мааам, ну ещё чуть-чуть» проходили там же, чему были свидетелями все дворовые друзья и бабушки на лавочках.

И самым страшным наказанием было остаться дома и не выйти на улицу к друзьям.

Какие тостеры? Какие круассаны? Запаха белого мякиша хлеба, смазанного сливочным маслом и посыпанного солью, сахаром или политого мёдом, приготовленного бабулей на перекус, из памяти не вытеснит ничто.

Фото: pikabu.ru

Вы ещё не нашли ответа на главный вопрос статьи: «Чем было прекрасно детство 90-х?»? Оно было прекрасно своей искренностью, непосредственностью, подлинностью эмоций, игрушек, разнообразием творческой мысли, которая никогда не давала скучать. Прекрасно тем, что дети имели возможность оставаться детьми…

Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми

Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.

Мы вспомнили о вещах, глядя на которые улыбнется каждый, кто вырос в 90-е.

Вкладыши и наклейки

Так же, как и дети в СССР, молодежь в 90-е годы любила что-нибудь коллекционировать. Чаще всего это были вкладыши и наклейки, в которые заворачивались жвачки. Мальчики, как правило, собирали вкладыши с машинками, а девочки – с фото из сериала «Элен и ребята» или Love Is.

Тамагочи

Электронный домашний питомец «жил» в доме практически у каждого ребенка в 90-е годы. Зверька надо было постоянно кормить, выгуливать, водить в туалет, играть с ним. Каким бы хорошим ни был уход, виртуальное животное рано или поздно «умирало» – и это было настоящей трагедией для его маленького хозяина. Впрочем, тот, кто не хотел долго горевать, тут же «заводил» нового питомца.

Тетрис

Еще один любимый детьми (и взрослыми тоже) в 90-х гаджет – это «Тетрис». Игра была популярна не только в России, но и во всем мире. Ее суть проста – складывать блоки разной формы в горизонтальный ряд, получая за это очки. Чем выше уровень, тем быстрее скорость падения блоков. Неотъемлемый элемент игры – фоновая мелодия, русская народная песня «Коробушка». Тысячи людей в мире знают ее именно благодаря «Тетрису».

Пленочный фотоаппарат

В 90-х дети и взрослые ценили каждый кадр. Ведь большинство пленок было рассчитано всего на 12, 24 или 36 снимков.

Кепсы (фишки)

На переменах школьники любили играть в кепсы. Играющий должен был так ударить стопку о ровную поверхность, чтобы все фишки перевернулись лицевой стороной наверх. Кепсы тоже коллекционировали.

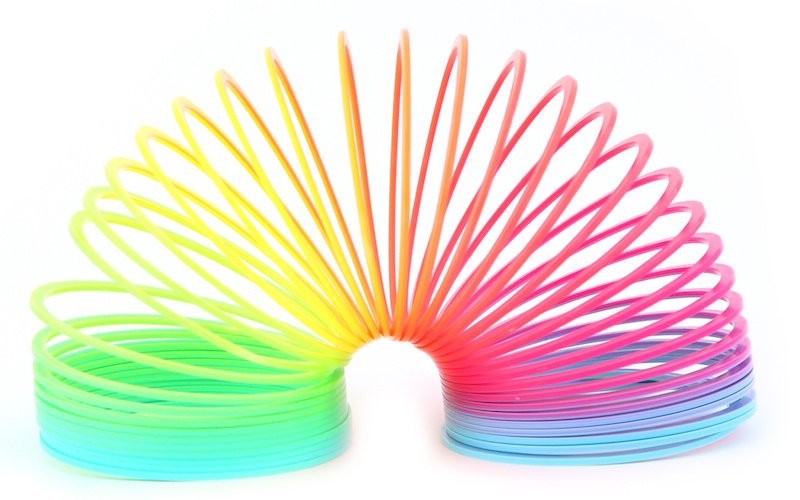

Пружинка Слинки («Радуга»)

Разноцветную пружинку было так приятно перекидывать из руки в руку – своего рода медитация. А еще она умела «шагать» с лестницы и мы устраивали соревнования: чья пружинка спустится быстрее.

Иногда девочки носили ее на руке, как браслет. Но самое неприятное случалось, когда пружинка запутывалась, т.к. распутать ее было почти невозможно.

Значки с именами

Обязательный «элемент стиля» в 90-е – значок с именем или смешной надписью. Их дарили, ими менялись, их собирали. Например, у девочки есть значок «Ирина», но появился новый – «Ирочка» – надо и его купить! Сложнее всего приходилось детям с редкими именами.

Растворимые напитки

«Вода была без цвета, без вкуса и без запаха, пока не появился «Юпи!» – звучало с экранов телевизоров в 90-е годы. И эта реклама работала: среди детей подобные быстроразводимые напитки пользовались большой популярностью. Они были недорогими и напоминали по вкусу лимонад. Некоторые даже ели их сухими, а потом показывали друг другу цветные языки.

Киндеры

Шоколадные яйца с игрушками внутри любят и современные дети. Но вряд ли их радость можно сравнить с восторгом детей в 90-е годы. Мне вспоминается история из собственного детства, когда родители в школе собрали наборы сладостей для детей к Новому году: в этом пакете были и конфеты, и мармелад. Но «гвоздем программы» был именно «Киндер-сюрприз». Все дети знали, что он там будет, и искали в первую очередь именно его.

Самыми ценными были коллекционные серии игрушек – особенно пингвины, бегемоты и акулы.

Игровая приставка

«Не играй много! Зрение испортишь!» – пугали мамы детей в 90-е, когда те подолгу заигрывались в «Марио», «Чипа и Дейла» или «Танки» на приставке Dendy. Если это не помогало, в ход шел более «серьезный» аргумент: «Телевизор испортится!»

К каждой приставке прилагались два джойстика, отличавшиеся друг от друга только тем, что у «главного» было на две кнопки больше. Они отвечали за паузу в игре и вызов настроек. Споры о том, кто будет играть «главным» джойстиком, перерастали порой в полномасштабные конфликты.

Анкеты

Вот что заменяло детям в 90-е соцсети! Анкеты заводили в основном девочки, но заполнить их давали и мальчикам, конечно. Прежде чем сделать это, каждый читал ответы друзей. Особенной популярностью пользовались вопросы: «Кто тебе нравится из класса?», «Целовался ли ты?» или «Занято ли твое сердце?»

Барби

Идеалом женской красоты для многих девочек была кукла Барби. Несмотря на то, что во всем мире в нее уже давно играли, в России они появились именно в 90-е. Отдельным развлечением было шить для Барби одежду. Часто мамы сами давали дочкам старые футболки – для того чтобы те шили из них платья для кукол. Но бывало, что ткани не было, а обновку для Барби сделать хотелось. Тогда в ход шли тайком взятые наволочки, кухонные полотенца и даже собственная одежда.

Бумажные куклы

Бюджетный вариант Барби – бумажные куклы. Их можно было найти в магазинах, журналах, нарисовать самостоятельно или попросить хорошо рисующую старшую подружку.

Трансформеры

У мальчиков фаворитами были трансформеры – роботы, легко перевоплощавшиеся в машины или самолеты. Самыми крутыми считались модели, которые могли перестраиваться в несколько разных автомобилей.

Попрыгунчик

Еще одной любимой игрушкой были маленькие разноцветные мячики, которые при сильном ударе об землю подпрыгивали так высоко, что не то что поймать – найти их потом было нелегко. Мы теряли «прыгунов», покупали новые, а потом случайно находили пропажу – месяцы или даже годы спустя.

Многоцветная ручка

Безусловный тренд среди школьников в 90-х. Оранжевый, голубой, светло-зеленый, темно-зеленый, розовый – писать можно было всеми цветами радуги и их оттенками. Правда, из-за большого размера держать ее было очень неудобно.

Фенечки из бисера

Бюджетное, но от того не менее эффектное украшение для девочки в 90-е. Особенно крутым считалось сплести браслет с собственным именем или именем любимого мальчика.

Лазерная указка

Изначально изобретатели лазерной указки задумывали ее на замену обычной – для упрощения работы учителям на уроках и офисным работникам во время презентаций. Но в России в 90-е такой гаджет пользовался спросом в основном среди детей и подростков – особенно после того как появились разные насадки, благодаря которым луч мог трансформироваться в сердце, череп и другие фигуры. Обычно ее использовали, чтобы пошутить над кем-нибудь или поиграть с домашними питомцами.

Этот список можно продолжать долго. Присоединяйтесь к нам и расскажите в комментариях, есть ли у вас вещь, при одном взгляде на которую все детство пролетает перед глазами.

10 причин, почему детство в 90-х было более суровым, чем сегодня

У детей сегодня есть буквально всё, о чём мы мечтали в их возрасте. И нет, это не будет стариковским ворчанием в стиле: «Вот в наше время мы ходили до школы по 50 километров в одну сторону, отбиваясь от медведей». Речь о том, что окружающий мир стал более дружелюбным ко всем людям, в том числе и детям, в отличие от того, что творилось более двух десятилетий назад.

Мы не будем рассказывать о банальных вещах, вроде бандитизма и повальной безработицы, вкупе с низкими зарплатами. В этой статье мы хотим рассказать о менее очевидных причинах, почему детство в 90-х было более суровым, чем сегодня.

1. Детские площадки были небезопасными

Современные детские площадки — это продуманные конструкции, где сложно найти выступающие острые детали. Покрытие на таких площадках мягкое, и даже при жёстком падении максимум, что будет — это ссадина. А теперь вспомни те площадки, где приходилось играть нам: песок, гравий или асфальт, старые ржавые советские качели и горки с торчащими гвоздями.

2. Игрушки были небезопасными

Сегодня игрушки для детей проектируются в первую очередь максимально безопасными, и уже потом интересными. Вдруг какой-нибудь ребёнок порежется об острую грань стальной машинки, а потом его родители подадут на компанию в суд. В 90-х об этом не заботились, главное, чтобы игрушка была яркой и её хотелось взять в руки, а остальное не важно. Игрушки во многом были опасными, иногда даже самовозгорались и взрывались.

3. Везде была вредная масляная краска

Помнишь, как пахла та самая краска на детских площадках и в школах? Не особо приятно. Кроме запаха, от которого кружилась голова, она в целом оказывала негативное влияние на центральную нервную систему. Сегодня, по современным нормам, использование таких красок запрещено, и применяются только безопасные окрашивающие вещества без содержания свинца и других вредных элементов.

4. Алкоголь и сигареты продавались без какого-либо контроля

5. Дети пили и ели из дешёвого пластика вредную еду

Только недавно люди стали задумываться о вредности многих материалов, в том числе и пластика. В 90-х же мы, не зная о вреде, спокойно ели из одноразовых дешёвых пластиковых тарелок и пили из таких же бутылок дешёвую газировку из вредных ингредиентов. Никто особо не заботился о том, насколько вредны компоненты конфеты или напитка, главное, чтобы они были вкусными и яркими.

6. Дети катались на велосипедах без шлема и наколенников

Всё чаще можно увидеть, как ребёнок, едущий на четырёхколёсном велосипеде, облачён в броню, которой позавидовали бы средневековые рыцари. Мы же катались на чём угодно без какой-либо защиты, падали, обдирали колени, а после вставали и продолжали ехать.

7. Не было жёсткого разделения на детский и взрослый контент

Сейчас есть YouTube Kids и другие инструменты и фильтры на смартфонах, которые не дают непотребному контенту прорваться в неокрепшие умы. В 90-х дети были предоставлены сами себе, и в перерывах между мультфильмами могли насладиться очередной серией «Криминальной России» и других передач, полных трупов, жестокости и полуголых людей.

8. Не было никакого способа быстро связаться со взрослыми

Если ты потерялся в 90-х в незнакомом районе, приходилось искать дорогу домой самостоятельно. Никаких смартфонов, даже кнопочных телефонов, только таксофон, на который у тебя, разумеется, нет денег. Представляем, сколько седых волос появлялось у наших родителей, когда на часах было уже 10 вечера, а их ребёнок гулял неизвестно где, и найти его можно было только обзванивая всех знакомых.

9. Дети гуляли по заброшенным стройкам и другим опасным местам

В наше время найти заброшенную масштабную стройку очень сложно, ведь обычно они располагались где-то в черте города, и сейчас это лакомые кусочки для бизнесменов. Но тогда, в 90-х, почти всё строительство встало, и дети спокойно проникали на неохраняемые стройплощадки, где отовсюду торчали пруты арматуры и гвозди, а в перекрытиях были дыры, куда можно было легко провалиться, не заметив отсутствие пола в темноте.

10. На улицах было полно подозрительных личностей

В 90-х, тогда ещё милиция, была занята борьбой с организованной преступностью, и мелкие бандиты нередко ускользали от правосудия. Из-за этого по улицам разгуливало куда большее количество мутных личностей, чем сегодня. Легко можно было нарваться на буйного гопника и как минимум лишиться денег.

Сила и слабость «поколения перемен»: кто такие дети 90-х и чем они отличаются от других

О поколении, росшем в «лихие 90-е», говорят все больше. Сегодня его представители вступили в пору зрелости, строят карьеры, занимают влиятельные посты. Но западные эксперты недоумевают: почему первое постсоветское поколение, выросшее на либеральных ценностях, успешно вписавшееся в современную Россию, протестует меньше, чем сегодняшняя молодежь.

Недостатки классификаций

В западной классификации дети 90-х попадают в разряд миллениалов, то есть людей, родившихся в период с 1980 по 2000 год. В целом это поколение характеризуют как спокойное, неконфликтное, индивидуалистическое, привыкшее к комфорту и благополучию. Они обласканы родителями, поэтому не видят смысла конфликтовать с ними и бунтовать; неагрессивны и осторожны, поскольку с детства были защищены от любых видов опасности; привыкли к одобрению и удобствам; эгоистичные и непривыкшие к ответственности.

Однако россиянам очевидно, что это описание подходит скорее для тех, кто рос в нулевые годы и позже, но явно не для людей, чье детство пришлось на последнее десятилетие прошлого века. К слову, в российских источниках прямо отмечается, что «потрясения конца 80-х — начала 90-х внесли свои коррективы в воспитание рожденных тогда детей, поэтому многие социологи полагают, что наши „миллениумы“ начинаются примерно с 1989 года рождения».

Согласно другой классификации, ориентированной на Россию, к поколению Х относятся дети, рожденные в 1965–1985 годы, а к поколению Y (миллениалам) — рожденные в 1985–2000 годы. При этом первые характеризуются как индивидуалистичные, ориентированные на материализм и карьеру и разочаровавшиеся в советских ценностях, а вторые — как еще более индивидуалистическое, но вместе с тем толерантное поколение, стремящиеся к путешествиям, саморазвитию и свободе. Это поколение называют непуганым, выросшим в условиях стабильности, то есть близким к западному представлению о миллениалах.

Свобода и конформизм

В отличие от позднесоветской молодежи, люди, вошедшие в 90-е годы детьми, не испытывали разочарования в советских ценностях просто потому, что уже их не застали. Смутные воспоминания о последних годах СССР чаще всего были связаны с картинами длинных очередей и редкими радостями в виде долгожданных угощений и игрушек, но никак не с идеологическим баталиями [коммунистов и демократов]. А западные ценности вроде свободы, уважения закона и достоинства личности, активно провозглашаемые в новой России, для большинства детей, в силу их возраста, прошли незамеченными.

Взрослые нырнули в водоворот свободы с неуемной жадностью вырвавшегося на волю раба, в глубине души боящегося, что завтра все может закончиться, поэтому нужно успевать жить здесь и сейчас, забыв о нормах и ограничениях, а дети 90-х последовали их примеру. За исключением детей из хорошо обеспеченных семей, основная масса школьников того времени неплохо научилась выживать, проявляя недюжинную смелость, самостоятельность и инициативность. Однако именно эти качества привели к тому, что во взрослом возрасте многие из этих людей, боясь потерять стабильность, стали конформистами: в конце концов, это была всего лишь самая удобная стратегия выживания.

Да, детей 90-х не заставляли притворяться, говорить «правильные» вещи и произносить формальные клятвы. Их не гоняли строем, не отчитывали на общих собраниях, не вмешивались в личную жизнь, не интересовались взглядами родителей. Поколение next, росшее без прижившихся идей и явных авторитетов, привыкло принимать решения самостоятельно, не полагаясь на старших и не доверяя рухнувшему прошлому. Для многих детей главной ценностью новой эпохи стал вполне примитивный лозунг «Бери от жизни все!»

Гиперответственность

При этом дети 90-х действительно привыкли справляться с трудностями поодиночке, они хорошо усвоили, что в этом мире каждый отвечает за себя сам. Часто эту печальную истину выносили прямо из семьи. В те годы родители еще не знали правил бережного отношения к ребенку и важности его безусловного принятия, известных в современном обществе. Многие из росших в 90-е детей унаследовали все издержки сурового советского воспитания: унижения, побои, окрики, суровые наказания и фразы вроде «зря я тебя рожала» или «ты мне надоел». В постсоветское время этот набор дополнился сентенциями вроде «ты здесь никто», «ты еще ничего не заработал» и так далее.

Обесценивание реальных чувств ребенка и постоянное противопоставление того, что хочется, тому, «как надо», в принципе свойственно спартанской советской традиции. Как показали 90-е, установки, что «мужчины не плачут», а в случае любых проблем нужно «сжать зубы и терпеть», успешно пережили советскую эпоху и сохранились в обществе даже без налета идеологии.

Более того, дети из бедных семей быстро понимали, что суровые условия, в которые их ставят, носят не воспитательный, а реальный характер. Они знали, что следствием их ошибок может стать не только родительское наказание, а неспособность пробиться в жизни, заработать денег и содержать семью. «Суровость» и привычка не обращать внимания на собственные чувства для таких детей казалась реальной жизненной необходимостью — более того, единственным способом выжить.

Такие дети рано взрослели и еще раньше начинали чувствовать свою ответственность за родителей, зачастую не испытывая с ними настоящей близости. Многие с юных лет серьезно полагали, что «если я не поступлю в вуз, дома будет нечего есть», поскольку они по собственному опыту знали, что дома действительно может быть нечего есть. И в этом заключается основной парадокс поколения next: в то время когда некоторые его представители позволяли себе все что угодно, не обращая внимания на других, многие дети, напротив, относились к себе чрезмерно строго и чувствовали свою личную ответственность и вину и за взрослых родителей, и за будущих детей, и даже за собственную сиротскую обделенность.

Страх будущего

Дети 90-х слышали выстрелы не из телевизора, а под окнами, ночами, когда еще осуществлялся «передел собственности» и наутро можно было обнаружить сожженные киоски. И самую настоящую войну — первую чеченскую — они видели в основном не в фильмах, а в новостях.

Поколение 90-х оказалось слишком разобщенным, чтобы менять страну, и в массе своей не привыкло вынашивать какие‑то долгосрочные стратегии и образы будущего для целой нации. В отличие от перестроечного поколения, познавшего привлекательность идей, поколение next с детства привыкло к тому, что завтра все может рухнуть, поэтому жить нужно быстро, не загадывая надолго и стараясь добиться максимума, пока это еще возможно.

Люди первого постсоветского поколения менее склонны делать один выбор на всю жизнь, чем их советские предшественники. Дело не только в меньшем уровне самоотверженности (как ни парадоксально, гиперответственной части этого поколения порой свойственна избыточная самоотверженность), а в том, что дети 90-х не воспринимают будущее как свой актив — то, в чем они могут быть уверены и чем они могут распоряжаться. Они привыкли мыслить более конкретными вещами, которые можно выразить формулой из песни Александра Городницкого: «Только то, что возьмешь в пальто, только то, что снесешь в руках».

Эти люди прекрасно выдерживают краткосрочные и среднесрочные дистанции, но они не привыкли думать о глобальных судьбах страны и загадывать на слишком долгую перспективу. Это вполне логично, поскольку если будущее нестабильно и страшно, то и прогнозировать — а тем более менять его и распоряжаться им — попросту невозможно.

Разочарование

Как и их предшественники, разочаровавшиеся в советских идеалах, многие дети 90-х тоже порвали с ценностями своей ранней молодости — даже при том что далеко не все они понимали, о каких именно ценностях шла речь. Тем не менее сегодня у многих россиян, во многом под влиянием пропаганды, возникла устойчивая ассоциация разгула преступности, бандитизма, анекдотических «новых русских» и мафиозных разборок (которые были во многом специфическим феноменом СНГ пространства) исключительно с реформами, демократией и Западом.

Интересно, что даже формально отказываясь от свободы как ценности, дети 90-х подчеркивали, что они свободно совершают свой выбор и не плывут по течению. Им труднее всего вернуться к отвергнутым идеям, поскольку их разочарование воспринимается ими как нечто очень личное и выстраданное. Этому ощущению действительно сложно что‑либо противопоставить, ведь разочарование, в отличие от идеологии, — это чувство, апеллирующее к личному опыту, который для любого человека воспринимается острее и важнее, чем любая логическая система взглядов. К тому же с системой взглядов можно поспорить, а с опытом спорить невозможно в принципе.