что было целью церковной реформы 17 века

Церковная реформа патриарха Никона основные положения и последствия

Церковная реформа Никона, приведшая к расколу церкви, является важнейшим событием в России 17 века, в результате которого произошли изменения мировоззрения всего общества страны.

По мнению исследователей, главной причиной этого события являлись не разногласия в церкви, а сложившаяся ситуация в политической жизни страны.

Кратко о церковном расколе 17 века

События, приведшие к церковному расколу, произошли во времена царствования Алексея Михайловича, считавшего себя верующим православным человеком. Деятельному правителю ещё в юные годы понравился игумен Никон, который по его велению стал архимандритом при Московском Новоспасском монастыре, затем митрополитом Новгородским.

Со временем Никон принял высший церковный сан, заменив патриарха Иосифа. Назревала ситуация, когда необходимость в реформе церкви была видна всем. Реформа была разработана патриархом Никоном и поддерживающим его государем Алексеем Михайловичем, основными инициаторами нововведений.

При проведении реформы церковь раскололась, появились «староверы», не принявшие нововведения, которые подвергались гонениям. Последствия раскола проявились в народных волнениях и трагических событиях.

Причины церковного раскола

Раскол церкви произошёл из-за того, что никоновская реформа не была принята большинством верующих.

Произошло это из-за:

Основные положения церковной реформы

Изменения, согласно церковной реформе, включали следующее:

Какие цели преследовали реформы Патриарха Никона

Появление реформы вызвано необходимостью навести порядок при проведении церковных обрядов, что сказалось бы на поддержании статуса России как центра православной веры и укрепило внутриполитическую обстановку.

При государе Алексее Михайловиче сложилась политическая обстановка, требующая поддержки греческой церкви. Обряды богослужения на Руси того времени не соответствовали греческим правилам, что и послужило основной причиной появления церковной реформы.

Этому же способствовало присоединение к России в 1654 году Малороссии, бывшей территории польской Украины, где соблюдались греческие каноны во время проведений православных литургий.

Возникновение церковной реформы связано с надеждой правительства на то, что единообразие правил церковных обрядов поддержит национальное единство страны, будет способствовать стабильности политической обстановки внутри страны.

Кто выступил против церковных реформ

Противники реформ осуждали методы их проведения, возмущались жестокостью и непримиримостью Никона, их раздражало его высокомерие. Среди участников волнений историками называются имена боярыни Феодосии Морозовой, Евдокии Урусовой и многих других, которые были жестоко казнены.

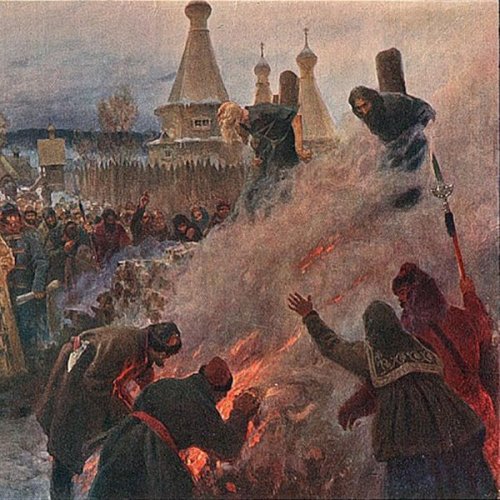

Протопопу Аввакуму Петрову, одному из лидеров участников раскола церкви, Церковным Собором было назначено наказание в виде ссылки в Сибирь, в которой он провёл 11 лет. За упорство и несогласие с нововведениями, он был заточён в земляную тюрьму, а затем сожжен.

Центром раскола стал Соловецкий монастырь, который был осаждён царскими полками, где было казнено более 400 старообрядцев.

Понятие «староверы» относится к идейным противникам реформы. Это определение многочисленного количества защитников старой веры, бежавших от гонений на север, и живших в изоляции от мира.

Живущие в общинах (скитах) раскольники не просто создали церковную организацию, они жили по особой морали, основой которой служило почитание старших, труд, честность и скромность.

К чему привела церковная реформа середины XVII века

Возникновение религиозных разногласий основной результат проведения реформ 1964 года. Раскол церкви создал условия для начала установления верховенства власти царя над священнослужителями.

Положительной стороной раскола является роль старообрядческого движения для развития русского искусства в направлениях иконописной школы, сохранение традиций особого пения и древнерусского книгописания.

Несмотря на то, что реформа не затрагивала канонов Русской церкви, изменяла лишь обряды, и что её поддерживали и высшее духовенство и царь, она была не принята многими верующими. Раскол привел страну к национальной трагедии.

Церковная реформа Никона

НИКОН

После окончания Смутного времени, при Михаиле и Алексее Романовых во все внешние сферы жизни российской жизни стали проникать иноземные новшества: из шведского металла лили клинки, голландцы устраивали железоделательные заводы, бравые немцы-солдаты маршировали у Кремля, офицер-шотландец учил русских новобранцев европейскому строю, фряги разыгрывали спектакли. Некоторые россияне (даже царские дети), глядясь в венецианские зеркала, примеряли иностранные костюмы, кто-то завел обстановку, как в Немецкой Слободе.

Царь женился. Отшумел соляной бунт 1648 года. Не все остались при головах, но при бородах все. Однако напряжение не спадало. Грянула война с Польшей за православных малороссийских и белорусских братьев. Победы вдохновляли, тяготы от войны раздражали и разоряли, простолюдины роптали, бежали. Напряжение, подозрительность, ожидание чего-то неминуемого росли.

И вот в такое время «собинный друг» Алексея Михайловича Никон, которого царь называл «избранным и крепкостоятельным пастырем, наставником душ и тел, возлюбленным любимцем и содружебником, солнцем, светящимся во всей вселенной. », ставший в 1652 г. патриархом, задумал церковные реформы.

ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Никона целиком поглощала мысль превосходства духовной власти над светской, которая воплотилась в идею Вселенской церкви.

1. Патриарх был убежден, что мир разделен на две сферы: вселенскую (общую), вечную, и на частную, временную.

5. Все, что не согласуется с вечным, вселенским, должно быть упразднено.

Патриарх был ревнителем истинного православия. Считая первоисточниками православных истин греческие и старославянские книги (ибо оттуда взяла Русь веру), Никон задумал сравнить обряды и богослужебные обычаи московской церкви с греческими.

И что же? Новизна в обрядах и обычаях Московской церкви, почитавшей себя единственной истинно христовой церковью, была повсюду. Московитяне писали «Исус», а не «Иисус», служили литургии на семи, а не на пяти, как греки, просфорах, крестились 2 перстами, олицетворявшими Бога-отца и Бога-сына, а все прочие восточные христиане осеняли себя крестом 3 перстами («щепотью»), олицетворявшими Бога отца, сына и Святого духа. На Афоне одного русского монаха-пилигрима, между прочим, за двуперстное крещение едва не убили как еретика. И много еще расхождений нашел патриарх. В различных областях сложились местные особенности службы. Священный Собор 1551 г. некоторые из местных отличий признал как общерусские. С началом книгопечатания во второй половине XVI в. они получили широкое распространение.

Никон происходил из крестьян, и с крестьянской прямолинейностью он объявил войну отличиям Московской церкви от Греческой.

1. В 1653 г. Никон разослал указ, велевший креститься «щепотью», а также сообщавший, сколько земных поклонов правильно класть перед чтением знаменитой молитвы Святого Ефрема.

2. Потом патриарх обрушился на иконописцев, начавших использовать западноевропейские приемы живописи.

3. В новых книгах было велено печатать «Иисус», вводились греческие богослужебные обряды и песнопения по «киевским канонам».

4. По примеру восточного духовенства священники начали читать проповеди собственного сочинения, причем тон здесь задавал сам патриарх.

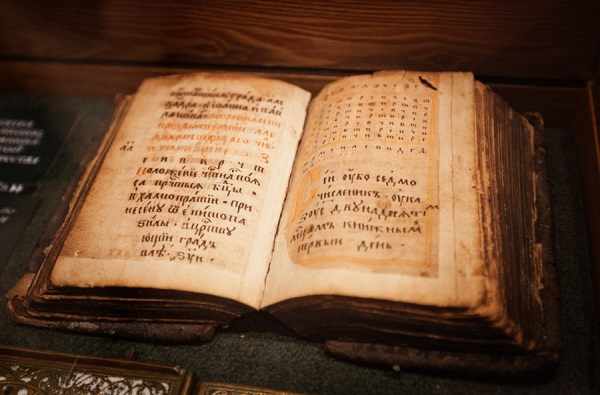

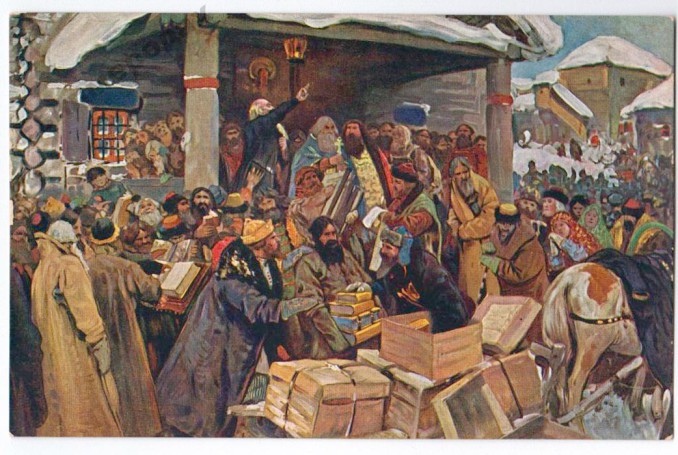

5. Русские рукописные и печатные книги по богослужению велели вести на просмотр в Москву. Если находили расхождения с греческими, то книги уничтожали, а взамен рассылали новые.

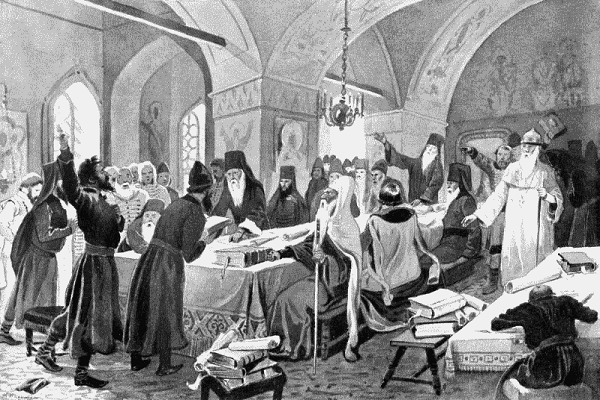

Священный Собор 1654 г. с участием царя и Боярской Думы одобрил все начинания Никона. Всех, кто пытался спорить, патриарх «сносил» с пути. Так, коломенский епископ Павел, возражавший на Соборе 1654 г., без соборного суда был лишен сана, люто бит, сослан. От унижений он сошел с ума и скоро умер.

РАСКОЛ

Никон боролся с новшествами, думая, что они могут вызвать раздор в народе. Однако именно его реформы вызвали раскол, поскольку часть московского народа восприняла их как новшества, посягающие на веру. Церковь раскололась на «никонианцев» (церковная иерархия и большая часть верующих, привыкших подчиняться) и «старообрядцев».

Староверы прятали книги. Светские и духовные власти преследовали их. От гонений ревнители старой веры бежали в леса, объединялись в общины, основывали в глуши скиты. Не признавший никонианства Соловецкий монастырь находился в осаде семь лет (1668-1676), пока воевода Мещериков не взял его и не перевешал всех мятежников.

Старообрядцы считали себя православными и не расходились с православной церковью ни в одном догмате веры. Поэтому патриарх звал их не еретиками, а только раскольниками.

Церковный Собор 1666-1667 гг. предал раскольников проклятию за непокорность. Ревнители же старой веры перестали признавать отлучившую их церковь. Раскол не преодолен и по сей день.

Жалел ли Никон о содеянном? Быть может. В конце своего патриаршества в беседе с Иваном Нероновым, бывшим вождем раскольников, Никон бросил: «и старые и новые книги добры; все равно, по каким хочешь, по тем и служишь. »

Но церковь уже не могла уступить непокорным мятежникам, а те уже не могли простить церковь, посягнувшую на «святую веру и старину».

ОПАЛА

А как сложилась судьба самого Никона?

После смерти Алексея Михайловича (1676) гонения на Никона усилились, его перевели в Кириллов монастырь. Но потом сын Алексея Михайловича царь Федор решил смягчить участь опального и велел отвезти его в Новый Иерусалим. Никон не выдержал этой последней поездки и умер в пути 17 августа 1681 г.

КЛЮЧЕВСКИЙ О РЕФОРМЕ НИКОНА

«Никон не перестраивал церковного порядка в каком-либо новом духе и направлении, а только заменял одну церковную форму другой. Самую идею вселенской церкви, во имя которой предпринято было это шумное дело, он понял слишком узко, по-раскольничьи, с внешней обрядовой стороны, и не сумел ни провести в сознание русского церковного общества более широкого взгляда на вселенскую церковь, ни закрепить его каким-либо вселенским соборным постановлением и завершил все дело тем, что в лицо обругал судивших его восточных патриархов султанскими невольниками, бродягами и ворами: ревнуя о единении церкви вселенской, он расколол свою поместную. Основная струна настроения русского церковного общества, косность религиозного чувства, слишком крепко натянутая Никоном, оборвавшись, больно хлестнула и его самого, и правящую русскую иерархию, одобрившую его дело. Церковная буря, поднятая Никоном, далеко не захватила всего русского церковного общества. Раскол начался среди русского духовенства, и борьба в первое время шла собственно между русской правящей иерархией и той частью церковного общества, которая была увлечена оппозицией против обрядовых новшеств Никона, веденной агитаторами из подчиненного белого и черного духовенства. Подозрительное отношение к Западу распространено было во всем русском обществе и даже в руководящих кругах его, особенно легко поддававшихся западному влиянию, родная старина еще не утратила своего обаяния. Это замедляло преобразовательное движение, ослабляло энергию нововводителей. Раскол уронил авторитет старины, подняв во имя ее мятеж против церкви, а по связи с ней и против государства. Большая часть русского церковного общества теперь увидела, какие дурные чувства и наклонности может воспитывать эта старина и какими опасностями грозит слепая к ней привязанность. Руководители преобразовательного движения, еще колебавшиеся между родной стариной и Западом, теперь с облегченной совестью решительнее и смелее пошли своей дорогой».

ИЗ ИМЕННОГО ВЫСОЧАЙШЕГО УКАЗА НИКОЛАЯ II

«ОБ УКРЕПЛЕНИИ НАЧАЛ ВЕРОТЕРПИМОСТИ», 17 АПРЕЛЯ 1905 г.

В постоянном, по заветам Предков, общении со Святою Православною Церковью неизменно почерпая для Себя отраду и обновление сил душевных, Мы всегда имели сердечное стремление обеспечить и каждому из Наших подданных свободу верования и молитв по велениям его совести. Озабочиваясь выполнением таковых намерений, Мы в число намеченных в указе 12 минувшего Декабря преобразований включили принятие действительных мер к устранению стеснений в области религии.

Ныне, рассмотрев составленные, во исполнение сего, в Комитете Министров положения и находя их отвечающими Нашему заветному желанию укрепить начертанные в Основных Законах Империи Российской начала веротерпимости, Мы признали за благо таковые утвердить.

Признать, что отпадение от Православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских прав последствий, причем отпавшее по достижении совершеннолетия от Православия лицо признается принадлежащим к тому вероисповеданию или вероучению, которое оно для себя избрало.

Разрешить христианам всех исповеданий принимаемых ими на воспитание некрещенных подкидышей и детей неизвестных родителей крестить по обрядам своей веры.

Установить в законе различие между вероучениями, объемлемыми ныне наименованием «раскол», разделив их на три группы: а) старообрядческие согласия, б) сектантство и в) последователи изуверных учений, самая принадлежность к коим наказуема в уголовном порядке.

Признать, что постановления закона, дарующие право совершения общественных богомолений и определяющие положение раскола в гражданском отношении, объемлют последователей как старообрядческих согласий, так и сектантских толков; учинение же из религиозных побуждений нарушения законов подвергает виновных в том установленной законом ответственности.

Присвоить наименование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия раскольников, всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы Церкви Православной, но не признают некоторых принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопечатным книгам.

Присвоить духовным лицам, избираемым общинами старообрядцев и сектантов для отправления духовных треб, наименование «настоятелей и наставников», причем лица эти, по утверждении их в должностях надлежащею правительственною властью, подлежат исключению из мещан или сельских обывателей, если они к этим состояниям принадлежали, и освобождению от призыва на действительную военную службу, и именованию, с разрешения той же гражданской власти, принятым при постриге именем, а равно допустить обозначение в выдаваемых им паспортах, в графе, указывающей род занятий, принадлежащаго им среди этого духовенства положения, без употребления, однако, православных иерархических наименований.

Разрешить тем же духовным лицам свободное отправление духовных треб как в частных и молитвенных домах, так и в иных потребных случаях, с воспрещением лишь надевать священнослужительское облачение, когда сие будет возбранено законом.

Церковная реформа Никона и церковный раскол

Церковный собор 1654 г. Художник А.Д. Кившенко 1880

Церковь на Руси с первых лет принятия христианства играла важную политическую и духовную роль в стране. К 17 веку в ней возникли противоречивые процессы, которые привели к тому, что патриарх Никон, при поддержке царя Алексея Михайловича, предложил провести реформу.

унификация церковной жизни

повышение роли церкви в государстве

борьба с явлениями, которые подрывали авторитет церкви, например, стяжательство, неграмотность, пьянство священников

борьба с проникновением светских начал в духовную жизнь общества

Стремление укрепить международный авторитет русской православной церкви, чему способствовала идея « Москва – третий Рим».

С целью унификации церковной жизни было проведено:

приведение к единому образцу богослужение и церковные правила

установление единого общерусского свода святых

приведение к единообразию текстов священных книг по греческим образцам, все старые тексты уничтожались

Церковный раскол – это появление в обществе представителей духовенства и мирян, не согласных с изменениями, проводимыми по церковной реформе. Людей, отстаивающих прежние положения церкви, называли раскольниками или старообрядцами. Во главе старообрядцев был протопоп Аввакум.

Причина церковного раскола

Изменение устоявшихся многовековых традиций и обычаев, несогласие части верующих на изменения в богослужении, обрядах, в переписывании книг по греческому образцу, а не по древнеславянскому.

Из истории церковного раскола

1652 – церковная реформа Никона

Появление старообрядцев во главе с Аввакумом, не поддержавших Никона, преследование старообрядцев.

1658- опала Никона, который провозглашал, что церковная власть выше царской.

1666- лишение Никона сана патриарха и ссылка его в Ферапонтов монастырь.

1666- повторное одобрение положений реформы Церковным собором.

Восстание в Соловецком монастыре в 1668-1676, подавление восстания.

Запрет старообрядчества на Церковных соборах в 1656, 1656 гг., поддержка царём решения соборов.

1971 – отмена решений церковных соборов о преследовании старообрядцев.

Сравнение состояния церковной жизни до и после реформы