что было 5 декабря 1941 года

Праздник довольно молодой, он был добавлен в календарь воинских праздников и памятных дат 25 лет назад Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года.

Битва под Москвой не зря занимает особое место среди крупнейших событий Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года на подступах к столице хваленая гитлеровская армия, за два года катком прошедшая по всей Европе, в первый раз потерпела серьезное поражение, заставившее ее начать отступление.

С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне с Советским Союзом. Разработанный в сентябре 1941 года немецким командованием план «Тайфун» предусматривал захват столицы нашей Родины группой армии «Центр». Начавшееся 30 сентября 1941 года наступление немецких войск привело к тяжелому поражению советской армии на брянском и вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник прорвал оборону. Ему удалось выйти на тылы 3-й и 13-й армий Брянского фронта, а западнее Вязьмы – окружить 19-ю и 20-ю армии Западного и 24-ю и 32-ю армии Резервного фронтов.

Во второй половине октября армии группы «Центр», сломив сопротивление окруженных у Вязьмы частей, двинулись на Москву, но наткнулись на ожесточенное сопротивление на рубежах Можайского и Малоярославецкого, а с 16 октября и Волоколамского укрепленных районов. 18 октября танки противника ворвались в Можайск, пал Малоярославец. Положение под Москвой обострилось, однако советская армия продолжала удерживать рубежи, неся большие потери и изматывая врага.

К началу декабря наступление немецких войск выдохлось, немецкое командование исчерпало все свои резервы и стало переходить к обороне. Командующий немецкой 2-й танковой армией Гудериан был вынужден признать, что наступление группы армий «Центр» на Москву провалилось, в то же время главнокомандующий группы армий «Центр» фельдмаршал Бок утверждал о невозможности сосредоточения советских войск для перехода в контрнаступление. Именно этот момент выбрало советское командование для нанесения контрудара.

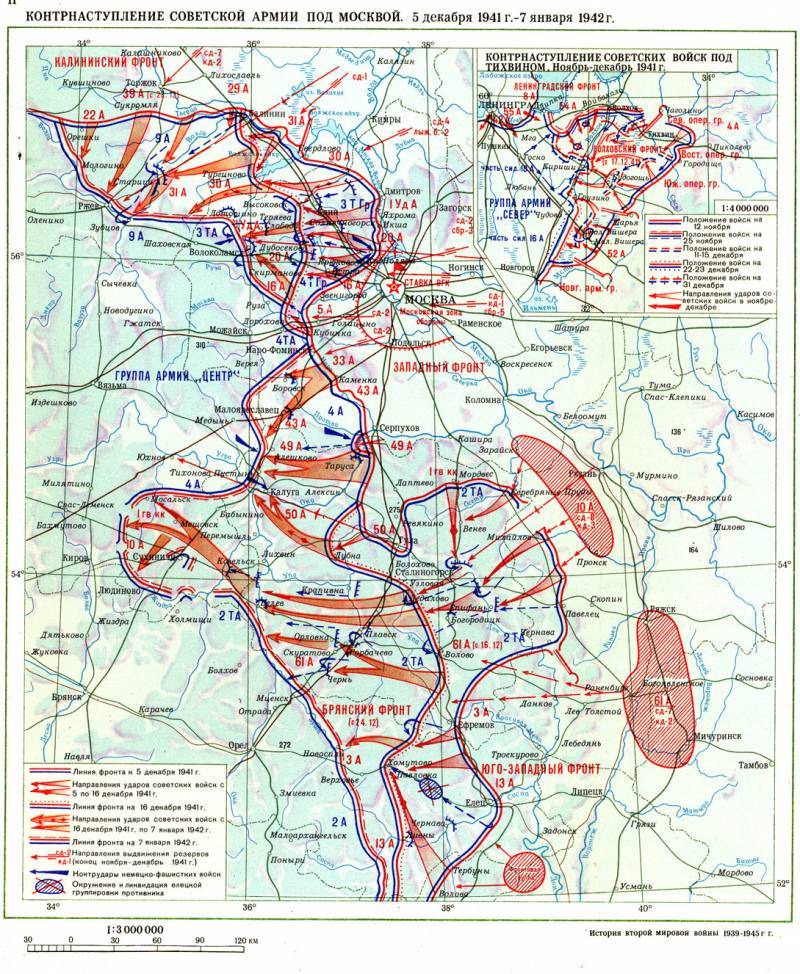

Замысел заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок войск группы армий «Центр», угрожавших Москве с севера и юга. Уже в ходе развернувшегося контрнаступления Ставка определила его дальнейшую цель: нанести поражение всей группе армий «Центр».

5 декабря в контрнаступление перешел Калининский фронт (командующий генерал-полковник Иван Конев), 6 декабря — Западный фронт (командующий генерал армии Георгий Жуков) и правое крыло Юго-Западного фронта (командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко). Также в операции участвовал вновь созданный Брянский фронт (командующий генерал-полковник Яков Черевиченко).

Бои с самого начала приняли ожесточённый характер, советская армия преодолела сопротивление немецких войск и нанесла им поражение. 8 декабря 1941 года Адольф Гитлер был вынужден подписать директиву № 39 о переходе к обороне на всём протяжении советско-германского фронта.

В битве под Москвой немецкая армия потеряла около полумиллиона солдат и офицеров, не менее 1250 танков, 2,5 тыс. орудий, военных автомобилей.

В результате советского контрнаступления под Москвой произошло важнейшее событие – впервые во Второй мировой войне доселе непобедимая немецко-фашисткая армада была остановлена, а затем потерпела поражение. Немецкие войска были отброшены от советской столицы на 100-250 километров пришло понимание того, что советский народ устоял и победит.

Во-первых, сама операция была начата гитлеровской армией не летом, как планировалось изначально, а лишь в конце сентября. Одной из причин «корректировки сроков» (такой термин использовали немецкие генералы в ходе докладов Гитлеру) стали затяжные бои под Смоленском, а также необходимость удерживать крупную группировку войск у Ленинграда. К причинам «корректировки сроков» историки относят и оборону советскими войсками Киева. Только на этом участке фронта группа армий «Юг» и группа армий «Центр» вермахта с 7 июля по 26 сентября потеряли свыше 125 тыс.солдат и офицеров (включая санитарные потери, пропавших без вести и оказавшихся в плену), из которых почти 30 тысяч убитыми. Несмотря на поражение под Киевом, Красная Армия смогла в итоге выиграть время и дать возможность другим своим формированиям подготовиться к оборонительной операции под Москвой.

Из письма немецкого солдата по фамилии Фольтгеймер, воевавшего на восточном фронте, своей супруге:

Текст более чем красноречив. В нём не только откровенная растерянность немецкого солдата в связи с тем, что развеялся миф о непобедимости вермахта, но и явный психологический пресс, под которым оказались немецкие войска, столкнувшиеся с героическим сопротивлением Красной Армии под Москвой.

Рядовой Алоиз Пфушер:

На этом фоне происходили невиданные для гитлеровской армии вещи. Так, после начала советского контрнаступления под Москвой, рядовой состав вермахта фактически высказал открытое недовольство действиями командования. Так, в немецких архивах, которые были рассекречены через несколько десятилетий после окончания Великой Отечественной войны, обнаружились свидетельства того, как генерал-фельдмаршалу Вальтеру фон Рейхенау, командовавшему группой армий «Юг», направлялись записки с требованием «отпустить солдат домой в Германию». Рейхенау, к слову, был одни из авторов небезызвестного приказа «Das Verhalten der Truppe im Ostraum» («О поведении войск на востоке»). Из приказа, который является одним из свидетельств деструктивной нацистской идеологии:

Конец жизни одного из идеологов нацизма обращает на себя внимание: после кровоизлияния в мозг Рейхенау пытались отправить на лечение в Лейпциг. 17 января 1942 года на борту самолёта он умер, а сам самолёт с его телом при попытке осуществить посадку потерпел крушение, врезавшись в авиационный ангар львовского аэродрома.

После начала контрнаступления Красной Армии в декабре 1941 года в немецкой армии появилась необходимость создания военных трибуналов для дезертиров. С 5 декабря дезертирство в вермахте стало фактически обычным явлениям. В исторических документах содержатся данные о том, что до окончания советского контрнаступления под Москвой в немецкой армии за дезертирство были осуждены свыше 60 тысяч военнослужащих! Об этих цифрах официальные рупоры Гитлера, по понятным причинам, умалчивали, пытаясь представить ситуацию как «временные затруднения» на восточном фронте. «Временные затруднения» оказались началом конца.

После важнейшего сообщения Рихарда Зорге из Японии о том, что японская армия не намерена на тот момент вступать в войну против Советского Союза, у командования РККА появилась возможность перебросить сибирские и дальневосточные дивизии под Москву. Ранее такая переброска была невозможна по той причине, что дальневосточные части ожидали вторжения Японии как союзницы нацистской Германии.

В результате перегруппировки основных сил Красная Армия нанесла серию сокрушительных ударов по гитлеровским войскам, вынудив тех отойти от Москвы на расстояние не менее 150 км. На отдельных участках фронта вермахт потерял в глубину до 350-400 км ранее занятых территорий. Общие потери гитлеровской армии убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили почти 430 тысяч человек. Советский Союз за победу под Москвой заплатил двукратную цену. Это огромная цена, однако рассуждения на тему «можно было обойтись и куда меньшими потерями» сегодня выглядят не более чем досужими домыслами, ибо история, как известно, сослагательного наклонения не терпит.

Контрнаступление под Москвой, начатое 75 лет назад, завершилось не только выдающейся победой, но и тем, что миф о непобедимости гитлеровских полчищ, оказался полностью развеян.

«Начало коренного перелома»: как советское контрнаступление под Москвой изменило ход Второй мировой войны

5 декабря 1941 года советские войска перешли в масштабное контрнаступление под Москвой. По словам историков, это стало первой стратегической наступательной операцией Красной армии такого масштаба в борьбе с нацизмом. Успех советских войск, по мнению экспертов, стал началом коренного перелома не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне в целом.

Московская наступательная операция

Как отмечают историки, в конце осени — начале зимы 1941 года положение под Москвой для советских войск было достаточно тяжёлым. На московском направлении вермахт сосредоточил до 40% дивизий, 70% танков, 40% артиллерии и более 30% самолётов всей армии.

Первые планы контрнаступления в районе Москвы появились у советского командования ещё в ноябре 1941 года, однако они не были реализованы сразу из-за активных действий противника. К столице в спешном порядке перебрасывались все возможные резервы Красной армии. Только на перевозку 10-й, 26-й и 61-й резервных армий и соединений, предназначенных для усиления правого крыла Западного фронта, советскому руководству пришлось найти в течение десяти дней около 60 тыс. вагонов.

«Время удара было выбрано с полководческой гениальностью Жукова. При этом очень хорошо были определены уязвимые места гитлеровских войск», — рассказал RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Нацисты в перспективу советского наступления не верили. Начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковник Франц Гальдер и командующий группой армий «Центр» Федор фон Бок в первых числах декабря заявили, что у Красной армии нет сил для организации наступательной операции под Москвой. Хотя гитлеровцы и видели, что война развивается не по запланированному ими сценарию, они всё ещё надеялись на скорое падение советской столицы.

5—8 декабря 1941 года Красная армия развернула масштабное наступление на части вермахта. При этом, по словам историка Музея Победы Александра Михайлова, советские войска не имели под Москвой ни количественного, ни технического преимущества. Силы Красной армии в районе Москвы насчитывали, по разным данным, от 1,1 млн до 1,3 млн человек, порядка 7,6 тыс. орудий и миномётов, до 800 танков. Им противостояла гитлеровская группировка, численность которой, по разным оценкам, достигала 1,7—2 млн человек, 13,5 тыс. орудий и миномётов, почти 1,2 тыс. танков.

Ожесточённые бои развернулись на Калининском, Клинском, Солнечногорском, Истринском, Тульском и Елецком направлениях.

«На направлениях главного удара советские войска сумели сконцентрировать мощные группировки войск. Эффект внезапности наступления также сыграл немаловажную роль вкупе с падающим моральным духом немецких солдат», — подчеркнул Александр Михайлов.

Кроме того, советское командование настаивало на том, чтобы силы Красной армии вместо фронтальных атак просачивались между нацистскими подразделениями, рассекая их позиции и громя оказавшиеся в окружении подразделения.

Советское руководство тех лет долгое время публично не раскрывало подробности наступления под Москвой. Только 13 декабря по радио было официально объявлено, что немецкое наступление на Москву провалилось. По словам экспертов, это сообщение вызвало сильный моральный подъём у советских граждан.

15 декабря Красная армия выбила гитлеровцев из Клина, а 16 декабря от нацистских оккупантов был освобождён Калинин (в настоящее время — Тверь). При этом гитлеровцам удалось вывести из города не все свои войска, часть из них была блокирована и уничтожена Красной армией.

Хотя нацистское руководство пыталось списать провалы своих войск под Москвой на сильные морозы, историки подчёркивают полную несостоятельность подобных утверждений, так как резкое снижение температуры было непродолжительным. Напротив, выпавший в дальнейшем сильный снег затруднял наступление советских солдат.

Во второй половине декабря войска Калининского фронта разгромили силы вермахта в районе Старицы и развернули наступление на Ржевском направлении. Успешно действовали и части Западного фронта. При этом советское командование настаивало на том, чтобы части Красной армии преследовали отступающих нацистов, не давая им оторваться.

К 7 января 1942 года положение нацистской группы армий «Центр» оказалось критическим. Фашисты были отброшены на различных участках фронта под Москвой на 100—250 км, потеряв около 300 тыс. личного состава. Общие потери советских войск за тот же период и с учётом наступательного характера боевых действий составили порядка 370 тыс. человек.

Завершение Битвы за Москву

8—10 января 1942 года началось новое масштабное наступление советских войск, в котором участвовали силы Калининского, Северо-Западного и Западного фронтов. Эксперты отмечают, что планы советского командования в начале 1942 года с учётом общего соотношения сил СССР и Германии были ещё слишком амбициозны и их не удалось реализовать в полной мере. Однако в целом завершающий этап Битвы за Москву, которая шла с 8 января по 20 апреля 1942 года, был успешен.

В конце зимы — начале весны 1942 года советские войска продолжали теснить врага, однако добиться решающего успеха, несмотря на многодневные кровопролитные бои, не удалось ни на одном из направлений. На данном этапе достижения носили преимущественно местный характер.

В апреле ситуация ещё больше усложнилась из-за половодья и распутицы. Сталин был вынужден принять предложение Жукова о прекращении наступления. 20 апреля 1942 года советские войска перешли к обороне. С этой датой большинство историков связывают завершение Битвы за Москву.

Всего с 5 декабря по 20 апреля советские войска освободили от нацистских оккупантов 13 171 населённый пункт на территории СССР. С 30 сентября 1941 года (с начала Битвы за Москву в целом) в боевых действиях в районе столицы СССР с обеих сторон были задействованы свыше 7 млн человек и более 33 тыс. орудий. В боях за советскую столицу вермахт потерял в пять раз больше людей, чем во всех военных кампаниях, предшествовавших нападению на СССР.

По словам Михаила Мягкова, Битва за Москву кардинально изменила всю ситуацию на советско-германском фронте и окончательно сорвала гитлеровский план «молниеносной войны» против СССР.

«Нацистская армия теперь была вынуждена вести затяжную войну на истощение противника, а СССР получил время для накапливания резервов, чтобы эвакуированные на восток страны предприятия вступали в строй, на дополнительную мобилизацию населения и на окончательное сколачивание антигитлеровской коалиции», — подчеркнул эксперт.

Историки отмечают, что сохранение Москвы имело для СССР не только огромное моральное значение, но и было крайне важны с точки зрения логистики. Потеря московского транспортного узла могла бы привести к коллапсу всех военных перевозок в Советском Союзе.

«Но всё же самое главное — это то, что советские люди убедились: врага можно бить! В тылу у противника активизировалось партизанское движение, а за границей западные правительства убедились, что СССР представляет собой мощную силу», — отметил Мягков.

По словам исполнительного секретаря Ассоциации историков Союзного государства Дмитрия Суржика, огромную роль в успехе советского контрнаступления под Москвой сыграл морально-психологический фактор.

Как отметил Михаил Мягков, Битва за Москву стала «началом коренного перелома как в Великой Отечественной, так и во Второй мировой войне в целом».

«Окончательный перелом произошёл под Сталинградом, но без Москвы и Сталинграда не было бы. Основа для будущей Великой Победы ковалась именно под Москвой», — заключил эксперт.

Апофеоз войны: кто остановил немцев под Москвой

День воинской славы 5 декабря — это не начало и не конец московской битвы, а переход ее в другую фазу: если до этого момента наступали немцы, то теперь в контратаку перешли наши войска. Это был первый случай стратегического наступления Красной армии на участке нескольких фронтов, когда ей удалось полностью завладеть инициативой и разгромить значительные силы вермахта. И неслучайно многие историки именно декабрь 1941-го считают ключевым и переломным моментом в Великой Отечественной войне. «Известия» вспоминают о том великом дне.

Разрушительный «Тайфун»

В советской историографии отсчет московской битвы традиционно ведется с 30 сентября — дня начала немецкого наступления на центральном участке фронта, хотя многие ученые сомневаются в правильности такой хронологии. На начало осени положение Красной армии на этом участке было достаточно стабильно — еще в конце июля в тылу с боями отступающего Западного фронта (командующий генерал-полковник И.С. Конев) был сформирован Резервный фронт (командующий маршал С.М. Буденный), войска которого заняли подготовленные позиции на Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже. С юга к ним примыкал Брянский фронт генерал-полковника А.И. Еременко. После сражения за Смоленск отступившие на восток войска Западного фронта были сильно потрепаны, но им удалось избежать уничтожения. Резервный же фронт вовсе состоял из свежих (хотя по большей части необстрелянных) частей, усиленных артиллерией и танками из Резерва Генерального штаба (РГШ). Суммарно наши войска имели 1 млн 250 тыс. бойцов, около тысячи танков и семь с половиной тысяч орудий, не считая 200 тыс. ополченцев, частей НКВД и т.д.

Немцы под Смоленском тоже понесли значительные потери, но главное: приданные группе армий «Центр» ударные соединения — 2-я танковая группа генерал-полковника Гейнца Гудериана и 3-я танковая группа генерал-полковника Германа Гота — в августе были переведены соответственно на киевское (в группу армий «Юг») и ленинградское (группа армий «Север») направления. В центре против наших войск к сентябрю оставалась лишь группа пехотных армий «Центр» генерал-фельдмаршала Федора фон Бока (его родители происходили из Восточной Пруссии, отсюда русское имя), которая не имела численного и качественного перевеса над нашими частями и была лишена танкового «тарана» для прорыва обороны.

Но к середине сентября ситуация изменилась. После флангового удара танковой группы Гудериана наши войска в районе Киева оказались в окружении, а на севере немцы взяли Ленинград в блокаду, отказавшись от штурма города. Освободившиеся 2-я и 3-я танковые группы снова подтянулись к центральному направлению, да еще к ним прибавилась 4-я группа генерал-полковника Эриха Гёппнера. Таким образом, помимо армейских частей под командованием фон Бока оказались три из четырех ударных танковых соединений вермахта (более 60% всех танковых сил рейха), суммарно свыше 2,5 тыс. боевых машин. И хуже всего — наша разведка эти маневры врага не обнаружила или ее донесения были проигнорированы командованием. Так или иначе Ставкой Верховного главнокомандующего не было сделано никаких серьезных приготовлений к подготовленной противником во второй половине сентября операции «Тайфун».

Нулевая отметка

Теперь защищать столицу было некому. Возможно, логичнее было бы отсчитывать начало битвы за Москву именно с этого момента — 10 октября, когда Ставка решила подчинить все обороняющие столицу войска генералу армии Г.К. Жукову. Срочно прибыв из Ленинграда, он обнаружил ситуацию, близкую к катастрофе: путь немцам на Москву был открыт, причем по Варшавскому шоссе моторизованные части врага могли доехать до столицы буквально за несколько часов. Для закрытия бреши пришлось собирать раскиданные по всей области немногочисленные резервные части, оказавшиеся вне котлов подразделения Резервного фронта, сводные полки милиции, части НКВД и срочно поднимать по тревоге слушателей военных учебных заведений.

Жители города на строительстве укреплений на Можайском шоссе в ходе обороны Москвы во время Великой Отечественной войны, октябрь 1941 года

Сформированный из курсантов двух подольских училищ сводный отряд занял недостроенный Можайский рубеж в районе села Ильинского (в месте прохождения Варшавского шоссе) и на несколько дней остановил движение врага. Тем временем удалось вернуть к Москве отправленные ранее на разблокирование Ленинграда 32-ю Саратовскую (командир полковник В.И. Полосухин), 312-ю и 316-ю стрелковые дивизии. Последние две дивизии, которыми командовали полковник А.Ф. Наумов и генерал-майор И.В. Панфилов, были необстрелянными частями, которые летом сформировали из призывников и добровольцев в северном Казахстане.

В Москве отлично понимали, что город на волосок от захвата, поэтому большая часть правительственных учреждений в первые недели октября была эвакуирована. 16 октября поползли слухи о том, что враг уже на окраинах, и столицу охватила паника — бегство приобрело неконтролируемый характер, на шоссе Энтузиастов выстроилась огромная очередь из груженных скарбом машин. Уезжали в основном привилегированные совслужащие и их семьи, простые же москвичи готовились к обороне. Нельзя не отметить, что главнокомандующий остался в городе, хотя правительство было эвакуировано.

Можайский рубеж строился в расчете на 150–200 батальонов, у Жукова на его оборону не было и сорока. При этом на некоторых участках строительство только началось: генерал Панфилов в донесении писал о том, что его 316-я дивизия вынуждена была принять бой, «сев на колышки» — доты и дзоты были лишь размечены, в реальности же их не было. Рядом с панфиловцами в таких же условиях сражались кремлевские курсанты (училища имени Верховного Совета РСФСР) под командованием полковника С.И. Младенцева. 312-я дивизия билась вместе с подольскими курсантами в районе Малоярославца, а 32-я дивизия заняла позиции на знаменитом Бородинском поле. Воинов, которые встретили врага в эти октябрьские дни, без сомнения, можно назвать настоящими спасителями Москвы — им, конечно, было не по силам остановить врага, но ценой своих жизней они выиграли время, что позволило создать новый рубеж в 15–18 км от столицы по линии Хлебниково–Нахабино — Красная Пахра — Домодедово.

Зенитная батарея во время заградительного огня по самолетам противника в дни битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны, октябрь 1941 года

Командование вермахта уже решило, что задача по взятию Москвы решена, и перенаправило часть ударных сил на север к Твери (тогда Калинину). Против этого активно выступали Гудериан и фон Бок (он даже летал в Ставку уговаривать фюрера), но возобладала точка зрения командующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича, который считал, что у СССР уже нет серьезных резервов, поэтому главной задачей становится окружение и разгром сил, находящихся на передовой севернее и южнее столицы. Далее глубокий охват и взятие Москвы были бы «делом техники». Немаловажным фактором оказалась и наступившая распутица, которая препятствовала продвижению моторизованных частей.

Части группы армий «Центр» получили в конце октября — начале ноября почти двухнедельные каникулы для отдыха, ремонта, перегруппировки и пополнения, но вместе с врагом время получили и наши войска. Вопрос был в том, кто лучше воспользуется этим затишьем перед бурей.

Последний рубеж

Стратеги в Берлине просчитались — резервы у РККА были, причем очень весомые. В начале ноября к столице стали подходить кадровые дивизии из Дальневосточного и сибирских округов (разведка доложила, что Япония не вступит в войну с СССР) и новые, сформированные в Сибири, на Урале и в Поволжье. Готовились «восстановленные» (переформированные и перевооруженные) части, вышедшие из окружения, которые были усилены выздоравливающими после ранений бойцами. Завершили обучение и столичные ополченцы. Летом только что мобилизованных добровольцев немедленно отправляли на фронт, порой с одной винтовкой на троих, и практически все они полегли в котлах под Вязьмой. Осенью ополченцев уже хорошо учили, обмундировывали и вооружали, как и все остальные стрелковые дивизии.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Кстати, именно эти «новые» части прошли 7 ноября по Красной площади. Сам факт парада, мощь идущих подразделений (тяжелая артиллерия и около 150 танков), присутствие на мавзолее всего руководства страны и речь Сталина стали важным эмоциональным фактором. А вот то, что эти части сразу отправились на фронт, — легенда. К этому времени Ставка уже приняла решение о создании «кулака» для мощного удара, который позволит отбросить врага от Москвы. Но поскольку никакого превосходства у наших войск на тот момент не было, а стратегическая инициатива всё еще была в руках немцев, то выход был один — изматывать войска противника оборонительными боями и копить силу для решительного наступления.

Дождавшись установления твердого снежного наста в середине ноября, немцы снова перешли в наступление. 2-я группа Гудериана, минуя неприступную Тулу, двинулась на Коломну, 3-я и 4-я танковые группы севернее столицы наступали на Клин и Солнечногорск. От атаки в лоб фон Бок отказался — у него просто не было для этого ресурсов. Пехотные дивизии, конечно, продолжили наступать на Москву, но без поддержки танков решающего перевеса перед обороняющимися этот участок частями 5-й армии генерал-лейтенанта Л.А. Говорова они не имели.

На юге у 2-й танковой группы костью в горле встала Тула. Немцы так и не смогли взять город и вынуждены были обойти его, оставив там крупные силы. В итоге сил для прорыва у Гудериана не хватило — танки с трудом смогли форсировать Оку и выйти к Коломне, но мощный контрудар свежих танковых бригад из резерва Ставки отбросил их назад.

Колонна советских солдат по дороге на передовую во время битвы под Москвой, декабрь 1941 года

23 ноября пал Клин, на следующий день Солнечногорск, немцы смогли форсировать канал Волга–Москва, а потом преодолеть Истринское водохранилище. Чтобы не оказаться в окружении, Рокоссовский просил разрешения отступить, Жуков требовал держаться. Не видя иного выхода, Константин Константинович через голову командующего фронтом обратился к начальнику Генерального штаба, и маршал Б.М. Шапошников дал санкцию на отход. Жуков был вне себя, между старыми товарищами произошла бурная сцена, которую оба описали в мемуарах.

Жуков проявил феноменальную силу воли — у него были резервы, но он до последнего момента их не использовал, понимая, что если потратить их, то план наступления сорвется. Лишь в самых критических ситуациях, когда враг сминал нашу оборону и положение становилось критическим, прорывы ликвидировали с помощью контрударов резервных танковых бригад. Но в большинстве случаев Жуков требовал от командармов и комдивов держаться своими силами, не обращая внимания на огромные людские потери. Мы никогда не узнаем, была ли выбранная тактика единственно возможной, но очевидно, что героизм и самоотверженность защитников Москвы не пропали даром. Это стало ясно 5 декабря 1941 года, когда из-за спин поредевших и совершенно обессиленных в обороне дивизий в наступление пошли полнокровные свежие части.

Коренной перелом

Удар Красной армии оказался для немцев полной неожиданностью. Как оказалось, теперь уже их разведка прозевала сосредоточение наших резервов, принимая их за небольшие тактические группы, которые не смогут изменить ситуацию. А между тем в бой почти одновременно на разных участках Брянского, Западного и Юго-Западного фронтов вступили целые три новые армии — 1-я Ударная (генерал В.И. Кузнецов), 10-я (генерал Ф.И. Голиков), 20-я (генерал А.А. Власов). Поредевшие части оборонявших столицу армий были доукомплектованы и усилены новыми подразделениями, в том числе мобильными — танковыми бригадами и кавалерийскими дивизиями.

Впрочем, и численно, и по количеству техники наши сухопутные войска все равно не превосходили врага. Другое дело, что немецкие части были истощены, коммуникации растянуты, техника работала на последнем издыхании, а у нас в бой шли в основном свежие части на новых машинах. Почти все танковые бригады были штатно укомплектованы тяжелыми танками КВ и средними Т-34, несколько бригад имели на вооружении английские «Матильды» и «Валентайны». У артиллеристов был достаточный запас снарядов, чтобы обеспечить хорошую поддержку наступающим войскам.

Минометчики у Рогачевского шоссе в ходе битвы за Москву во время Великой Отечественной войны, декабрь 1941 года

Немцы сопротивлялись упорно, постоянно пытались контратаковать, но вынуждены были отступать. Начался транспортный коллапс, тыловые части не справлялись со своевременной доставкой горючего и ремонтом техники, поэтому ее приходилось бросать. Весь путь отступления немецких частей был усеян брошенной техникой. К тому же колонны становились легкой добычей для нашей авиации, которая впервые за годы войны могла на равных соперничать с люфтваффе и количественно, и качественно.

Теперь немцы столкнулись с пресловутым «генералом Морозом» и «генералом Сугробом». Порой роль этих «военачальников» в битве под Москвой преувеличивают, хотя она была минимальна — погода в 1941 году не выходила за рамки климатической нормы, и немцы отлично знали, что их ждет. В наступательной фазе им больше мешала распутица, с морозами же они столкнулись при отступлении, когда не было возможности заночевать в теплых домах или развести костры, а о горячей пище приходилось лишь мечтать. В итоге потери частей вермахта от обморожений не сильно уступали боевым.

За первые десять дней наступления все немецкие дивизии оказались оттеснены на позиции, которые они занимали в начале ноября. Вопрос о взятии Москвы потерял свою актуальность, и Гитлер дал распоряжение войскам перейти к обороне. Приказано было стоять до последней возможности — немецкое командование всё еще надеялось, что Сталин уже бросил в бой последние резервы. В это время командование Западного фронта отдает приказ, запрещающий брать немецкие позиции в лоб, и призывает активнее использовать удары во фланг, обходы и окружения — по сути, опыт врага. 20 декабря в «котел» попадают немецкие войска, находившиеся на шоссе Калуга–Тула. 28 декабря освобожден Козельск. 31 декабря освобожден Белёв. К весне немецкие войска отброшены от столицы минимум на 100, а местами и на 250 км. Красная армия полностью освободила Тульскую и Московскую области и большинство районов Смоленской и Калининской областей.

Контрнаступление Красной армии под Москвой, декабрь 1941 года

Немцы стояли в 25 км от Кремля, но мужество и самоотверженность советских солдат не позволили сделать последний шаг. Нельзя не отметить стратегический талант Шапошникова, чудовищную волю Жукова, тактический талант Конева, Рокоссовского, Говорова, Болдина, Катукова и других генералов. Когорта будущих полководцев-победителей начала создаваться именно под Москвой.

Уже никогда фашисты не будут так близки к победе, и в этом смысле день 5 декабря 1941 года можно назвать апогеем и переломной точкой во всей войне. Вермахту не удалось сломить Красную армию решительным ударом, а значит, война приобретала иной характер — теперь на первый план выходило не столько лобовое сражение кадровых армий, сколько борьба государств на истощение, противостояние народов и экономик. А в такой войне потенциальное преимущество по всем направлениям — от демографического и финансового до объема производственных мощностей и запасов природных ресурсов — было на стороне СССР и его союзников. Конечно, впереди были еще долгие годы лишений, огромные трудности и потери, но стратегически исход противостояния был предрешен именно 80 лет назад под Москвой.