Билирубин чем опасен для новорожденных

Желтухи у новорожденных

Желтуха, или визуальное проявление гипербилирубинемии, включает синдромы различного происхождения, общей чертой которых является желтушное прокрашивание кожи и слизистых оболочек. Всего насчитывается около 50 заболеваний, которые сопровождаются появление

Желтуха, или визуальное проявление гипербилирубинемии, включает синдромы различного происхождения, общей чертой которых является желтушное прокрашивание кожи и слизистых оболочек. Всего насчитывается около 50 заболеваний, которые сопровождаются появлением желтушности кожных покровов. У взрослых прокрашивание кожи происходит при повышении уровня билирубина более 34 мкмоль/л, у новорожденных — при уровне билирубина от 70 до 120 мкмоль/л.

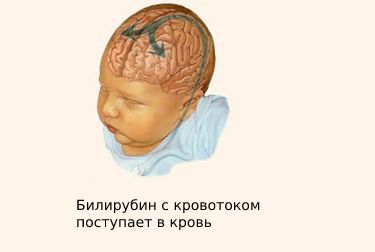

Желтухи периода новорожденности, обусловленные накоплением в крови избыточного количества билирубина, встречаются часто и иногда требуют проведения неотложных лечебных мероприятий. Непрямой билирубин является нейротоксическим ядом и при определенных условиях (недоношенность, гипоксия, гипогликемия, длительная экспозиция и т. д.) вызывает специфическое поражение подкорковых ядер и коры головного мозга — так называемую билирубиновую энцефалопатию. По различным данным, на первой неделе жизни желтуха встречается у 25–50% доношенных и у 70–90% недоношенных новорожденных.

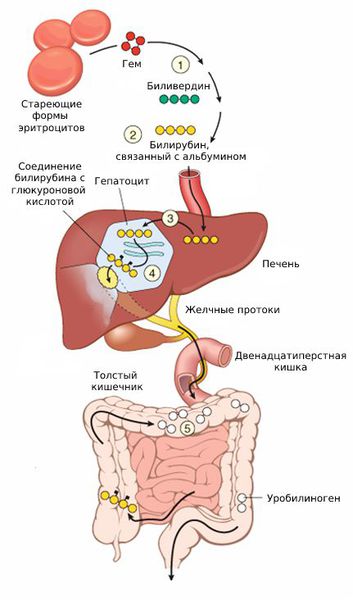

Билирубин является конечным продуктом катаболизма гема и образуется преимущественно вследствие распада гемоглобина (около 75%) с участием гемоксигеназы, биливердинредуктазы, а также неферментных восстанавливающих веществ в клетках ретикулоэндотелиальной системы (РЭС). Другими источниками билирубина являются миоглобин и гемсодержащие ферменты печени (около 25%).

Естественный изомер билирубина — непрямой свободный билирубин — хорошо растворим в липидах, но плохо растворим в воде. В крови он легко вступает в химическую связь с альбумином, образуя билирубин-альбуминовый комплекс, благодаря чему в ткани поступает только менее 1% образующегося билирубина. Теоретически одна молекула альбумина может связать две молекулы билирубина. В комплексе с альбумином билирубин попадает в печень, где он путем активного транспорта проникает в цитоплазму, связывается с Y- и Z-протеинами и транспортируется в эндоплазматический ретикулум. Там под влиянием уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы (УДФГТ) происходит соединение молекул билирубина с глюкуроновой кислотой и образуется моноглюкуронидбилирубин (МГБ). При транспортировке МГБ через цитоплазматическую мембрану в желчные капилляры происходит присоединение второй молекулы билирубина и образуется диглюкуронидбилирубин (ДГБ). Конъюгированный билирубин является водорастворимым, нетоксичным и выводится из организма с желчью и мочой. Далее билирубин в виде ДГБ экскретируется в желчные капилляры и выводится вместе с желчью в просвет кишечника. В кишечнике под влиянием кишечной микрофлоры происходит дальнейшая трансформация молекул билирубина, в результате которой образуется стеркобилин, выводящийся с калом.

Практически все этапы билирубинового обмена у новорожденных характеризуются рядом особенностей: относительно большее количество гемоглобина на единицу массы тела, умеренный гемолиз эритроцитов даже в нормальных условиях, даже у здорового доношенного новорожденного ребенка содержание Y- и Z-протеинов, а также активность УДФГТ резко снижены в первые сутки жизни и составляют 5% от активности таковых систем у взрослых. Повышение концентрации билирубина приводит к повышению активности ферментных систем печени в течение 3–4 дней жизни. Полное становление ферментных систем печени происходит к 1,5–3,5 мес жизни. Морфофункциональная незрелость, эндокринные расстройства (гипотиреоз, повышение в женском молоке прогестерона), нарушения углеводного обмена (гипогликемия), наличие сопутствующей инфекционной патологии существенно удлиняют сроки становления ферментных систем печени. Процессы выведения билирубина из организма также несовершенны, с чем связана повышенная кишечная реабсорбция билирубина. Заселение кишечника новорожденного нормальной кишечной микрофлорой резко сокращает количество билирубина, всасываемого из кишечника, и способствует нормализации процессов его выведения из организма.

Все желтухи принято делить по уровню блока билирубинового обмена:

В практике неонатолога используется патогенетическая классификация желтух новорожденных (по Н. П. Шабалову, 1996), согласно которой выделяют:

На патологический характер желтухи всегда указывают следующие признаки: появление желтухи в первые сутки жизни, уровень билирубина более 220 мкмоль/л, почасовой прирост билирубина более 5 мкмоль/л в час (более 85 мкмоль/л в сутки), длительность ее более 14 дней, волнообразное течение заболевания, появление желтухи после 14-го дня жизни.

Наиболее частой причиной конъюгационных гипербилирубинемий у новорожденных является несоответствие между нормальной продукцией билирубина и несовершенной системой его выведения из организма вследствие незрелости ферментных систем печени. Для конъюгационной желтухи характерно появление ее на 3-и сутки жизни, отсутствие увеличения печени и селезенки, изменений в окраске стула и мочи, анемического симптомокомплекса.

Для транзиторной гипербилирубинемии новорожденных характерно появление желтухи в возрасте более 36 ч жизни. Почасовой прирост билирубина не должен превышать 3,4 мкмоль/л ч (85,5 мкмоль в сутки). Наибольшая интенсивность желтушного прокрашивания кожи приходится на 3–4-е сутки, при этом максимальный уровень билирубина не поднимается выше 204 мкмоль/л. Для транзиторной гипербилирубинемии характерно прогрессирующее снижение уровня билирубина и интенсивности желтухи после 4 сут и угасание ее к 8–10-м суткам. Общее состояние ребенка при этом не нарушается. Лечение не требуется.

Для желтухи недоношенных новорожденных характерно более раннее начало (1–2-е сутки жизни), что создает трудности при дифференциации ее с гемолитической болезнью новорожденных. Однако данные анамнеза (группа крови матери и ребенка, отсутствие сенсибилизации) и лабораторных исследований (нормальный уровень гемоглобина, эритроцитов, отсутствие ретикулоцитоза) помогают поставить правильный диагноз. Длительность конъюгационной желтухи у недоношенных — до 3 нед.

В 1963 г. И. М. Ариасом была описана «желтуха от материнского молока» (прегнановая желтуха) у детей, находящихся на грудном вскармливании. Патогенез этого вида желтухи до конца не выяснен. Однако считается, что ее причиной является низкая конъюгация билирубина, являющаяся следствием тормозящего влияния прегнандиола, который содержится в избыточном количестве в крови некоторых женщин в послеродовом периоде, а также пониженная экскреция билирубина. Длительность желтухи составляет от 3 до 6 нед. Диагностическим тестом является отмена грудного вскармливания на 2–3-и сутки, на фоне чего желтуха начинает быстро разрешаться. При возобновлении вскармливания грудью уровень билирубина снова начинает расти.

Синдром Жильбера (конституциональная печеночная дисфункция) — наследственное заболевание, наследуемое по аутосомно-доминантному типу. Частота в популяции составляет 2–6%. Причиной является наследственное нарушение конъюгации непрямого билирубина вследствие нарушения захвата последнего печеночной клеткой. У новорожденных заболевание имеет сходство с транзиторной желтухой. Случаев ядерной желтухи не описано. Прогноз благоприятный. Диагноз ставится на основании семейного анамнеза, длительно сохраняющейся гипербилирубинемии при отсутствии других патологических изменений. Назначение фенобарбитала приводит к резкому уменьшению желтушности, что также свидетельствует о наличии данного заболевания.

Наследуемое нарушение пигментного обмена при синдроме Криглера–Найяра обусловлено отсутствием (I тип) или очень низкой активностью (II тип) глюкуронилтрансферазы в клетках печени.

При синдроме Криглера–Найяра I типа заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Характерна интенсивная желтуха с первых дней жизни с повышением уровня непрямого билирубина сыворотки крови в 15–50 раз выше нормы, полным отсутствием прямой фракции билирубина. При естественном течении заболевания в большинстве случаев происходит прокрашивание ядер мозга, может отмечаться летальный исход. Назначение фенобарбитала неэффективно. Единственным способом лечения являются проведение фототерапии и трансплантация печени.

При II типе заболевания, которое наследуется по аутосомно-доминантному типу, наряду с менее интенсивной желтухой и уровнем непрямого билирубина в 15–20 раз больше нормы, в крови определяется прямая фракция билирубина. Отличительной чертой является положительный ответ на назначение фенобарбитала. Прогностически синдром Криглера–Найяра II типа более благоприятный. Развитие билирубиновой энцефалопатии наблюдается крайне редко.

Первым симптомом наследственно обусловленных нарушений обмена веществ, таких, как галактоземия, фруктоземия, тирозинемия и др., также может быть желтуха, имеющая конъюгационный характер. В первую очередь врача должно насторожить сочетание затяжной желтухи с такими симптомами, как рвота, диарея, гепатомегалия, прогрессирующая гипотрофия, тяжелая неврологическая симптоматика в виде судорог, мышечной гипотонии, парезов, параличей, атаксии, развитие катаракты, задержки нервно-психического развития. Диагноз подтверждается наличием галактозы в моче, позитивными пробами на сахар и другими специальными методами выявления нарушения обмена веществ в каждом отдельном случае.

Желтуха при гипотиреозе отмечается у новорожденных в зависимости от степени недостаточности функции щитовидной железы и сочетается с другими симптомами заболевания, такими, как крупный вес при рождении, выраженный отечный синдром, низкий тембр голоса новорожденного, ранние и упорные запоры и др. В биохимическом анализе крови наряду с непрямой гипербилирубинемией отмечается повышение холестерина. Скрининг-тест на гипотиреоз положительный, в крови повышен уровень тиреотропного гормона при снижении Т4. Длительная (от 3 до 12 нед) желтуха при гипотиреозе обусловлена замедлением всех метаболических процессов, в том числе и созревания глюкуронилтрансферазных систем печени. Своевременная постановка диагноза (в течение первого месяца жизни) и назначение заместительной терапии тиреоидином или L-тироксином приводят к нормализации билирубинового обмена.

Желтуха при полицитемии (диабетической фетопатии) обусловлена задержкой созревания ферментных систем печени на фоне гипогликемии при повышенном гемолизе. Контроль и коррекция гипогликемии, назначение индукторов микросомальных ферментов печени способствуют нормализации обмена билирубина.

Желтуха при пилоростенозе и высокой кишечной непроходимости обусловлена как нарушением конъюгирующих систем печени вследствие обезвоживания и гипогликемии, так и повышенным обратным всасыванием билирубина из кишечника. В данной ситуации лишь устранение пилоростеноза и обструкции кишечника приводят к нормализации пигментного обмена.

Применение лекарственных средств (глюкокортикоиды, некоторые виды антибиотиков и др.) может приводить к резкому нарушению процессов конъюгации в печени вследствие конкурентного вида метаболизма вышеуказанных препаратов. В каждом конкретном случае необходим анализ терапевтических мероприятий, а также знание метаболических особенностей препаратов, назначаемых новорожденному.

Для всех гемолитических желтух характерно наличие симптомокомплекса, включающего желтуху на бледном фоне (лимонная желтуха), увеличение печени и селезенки, повышение в сыворотке крови уровня непрямого билирубина, разной степени тяжести нормохромную анемию с ретикулоцитозом. Тяжесть состояния ребенка всегда обусловлена не только билирубиновой интоксикацией, но и выраженностью анемии.

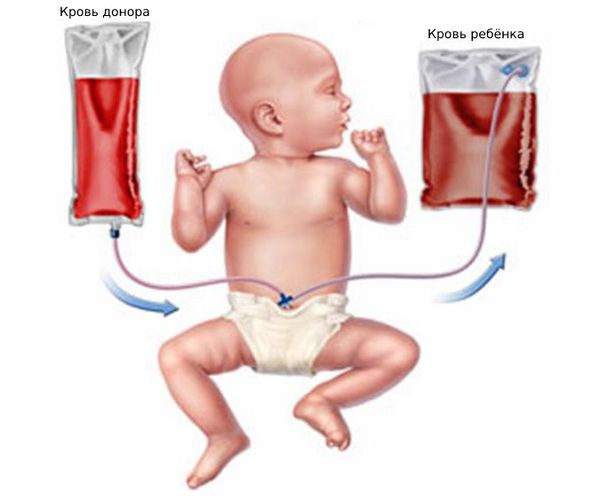

Гемолитическая болезнь новорожденных возникает в результате несовместимости крови матери и ребенка по резус-фактору, его подтипам или группам крови. Заболевание протекает в виде отечной, желтушной и анемической форм. Отечная форма наиболее тяжелая и проявляется врожденной анасаркой, выраженной анемией, гепатоспленомегалией. Как правило, такие дети нежизнеспособны. Желтушная и анемическая формы заболевания более благоприятны, но также могут представлять угрозу здоровью ребенка. При легком течении уровень гемоглобина в пуповинной крови составляет более 140 г/л, уровень непрямого билирубина в сыворотке крови менее 60 мкмоль/л. В этом случае достаточно проведения консервативной терапии. При гемолитической болезни новорожденных средней степени тяжести и тяжелом течении может потребоваться проведение операции заменного переливания крови. В клинической картине желтуха либо врожденная, либо появляется в течение первых суток жизни, имеет бледно-желтый (лимонный) оттенок, неуклонно прогрессирует, на фоне чего может появляться неврологическая симптоматика билирубиновой интоксикации. Всегда отмечается гепатоспленомегалия. Изменения цвета кала и мочи нехарактерно.

Поражение структур центральной нервной системы (ЦНС) происходит при повышении уровня непрямого билирубина в сыворотке крови у доношенных новорожденных выше 342 мкмоль/л.

Для недоношенных детей этот уровень колеблется от 220 до 270 мкмоль/л, для глубоконедоношенных — от 170 до 205 мкмоль/л. Однако необходимо помнить, что глубина поражения ЦНС зависит не только от уровня непрямого билирубина, но и от времени его экспозиции в тканях головного мозга и сопутствующей патологии, усугубляющей тяжелое состояние ребенка.

Профилактические мероприятия для предупреждения развития гемолитической болезни новорожденных, которые должны проводиться уже в женской консультации, заключаются в постановке на учет всех женщин с резус-отрицательной и с 0(I) группой крови, выяснении данных анамнеза в плане наличия фактора сенсибилизации, определении уровня резус-антител и при необходимости проведении досрочного родоразрешения. Всем женщинам с резус-отрицательной кровью в первый день после родов показано введение анти-D-глобулина.

При развитии гемолитической болезни новорожденному проводится заменное переливание крови, в дооперационном периоде применяют фото- и инфузионную терапию.

Наследственные гемолитические анемии отличаются большим разнообразием. Самая распространенная из них — микросфероцитарная гемолитическая анемия Минковского–Шоффара. Дефектный ген локализован в 8-й паре хромосом. Результатом мутации является продукция аномальных эритроцитов, имеющих сферическую форму и меньшие (менее 7 нм) размеры, подвергающихся избыточному разрушению в криптах селезенки. Для анамнеза характерно наличие в семье родственников с аналогичным заболеванием. Диагноз подтверждается обнаружением микросфероцитарных эритроцитов, сдвигом кривой Прайс–Джонса влево, снижением осмотической стойкости эритроцитов, изменением индекса сферичности и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах. Заболевание протекает волнообразно, гемолитические кризы сопровождаются повышением температуры тела, снижением аппетита и рвотами. Кризы провоцируются, как правило, острыми вирусными заболеваниями, переохлаждением, назначением сульфаниламидов и т. д. Основным методом лечения считается спленэктомия.

В период новорожденности может выявляться еще один вид наследственной гемолитической анемии, характеризующийся изменением формы эритроцитов — так называемый инфантильный пикноцитоз. Первые признаки заболевания появляются на первой неделе жизни и чаще у недоношенных детей. Эритроциты в окрашенном мазке крови имеют шиповидные отростки. Помимо анемии выявляются также отеки и тромбоцитоз. Назначение витамина Е в дозе 10 мг/кг в сутки приводит в большинстве случаев к клинико-лабораторной ремиссии.

При исследовании мазка крови у новорожденных могут быть выявлены и мишеневидные эритроциты, что характерно для гемоглобинопатий (талассемия, серповидно-клеточная анемия). Серповидно-клеточная анемия встречается чаще у жителей Средней Азии, Азербайджана и Армении и проявляется в неонатальном периоде только у гомозиготных носителей s-гемоглобина.

Диагноз наследственных энзимопенических анемий (дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, пируваткиназы, гексогеназы, 2,3-дифосфоглицеромутазы, фосфогексоизомеразы) новорожденным ставится крайне редко, так как требует проведения высокодифференцированных исследований. В клинической картине у новорожденных с этой патологией выявляются гемолитическая анемия с ретикулоцитозом, увеличение печени и селезенки. Характерен семейный анамнез.

Большие гематомы в периоде новорожденности также могут стать причиной выраженной непрямой гипербилирубинемии и анемии. Наличие у ребенка больших размеров кефалогематом, внутрижелудочковых кровоизлияний, субкапсулярных гематом паренхиматозных органов, массивных кровоизлияний в мягкие ткани сопровождается характерной клинической картиной.

Механические желтухи характеризуются накоплением в крови прямого (связанного) билирубина, что сопровождается желтухой, имеющей зеленоватый оттенок, увеличением размеров печени, изменением окраски стула (обесцвечивание) и мочи (нарастание интенсивности окраски).

Синдром сгущения желчи у новорожденных развивается как осложнение гемолитической болезни новорожденных, имеющих обширные кефалогематомы, а также перенесших асфиксию в родах. При этом нарастание интенсивности желтухи отмечается с конца первой недели жизни, сопровождается увеличением размеров печени, иногда значительным, и частичным обесцвечиванием стула. Лечение заключается в применении холеретиков и холекинетиков.

Кроме того, синдром сгущения желчи может являться одним из наиболее ранних клинических проявлений муковисцидоза, особенно если он сочетается с мекониальным илеусом или поражением бронхолегочной системы. Постановке правильного диагноза в данном случае способствуют определение содержания альбумина в меконии, ультразвуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы, проведение потовой пробы.

Причиной механической желтухи в периоде новорожденности могут быть пороки развития желчевыводящих путей: внутри- и внепеченочная атрезия желчных ходов, поликистоз, перекруты и перегибы желчного пузыря, артериопеченочная дисплазия, синдром Аладжилля, синдромальное уменьшение количества междольковых желчных протоков.

При атрезии желчевыводящих путей первым признаком порока развития служит желтуха, которая носит упорно нарастающий характер, сопровождается зудом кожных покровов, из-за чего дети бывают очень беспокойны и раздражительны. Постепенно нарастают размеры и плотность печени, изменяется характер стула: он становится частично или полностью обесцвеченным. Явления холестаза приводят к мальабсорбции жиров и жирорастворимых витаминов, нарастают гипотрофия и гиповитаминоз. В возрасте 4–6 мес появляются признаки портальной гипертензии, геморрагического синдрома. Без оперативного вмешательства такие пациенты погибают в возрасте до 1–2 лет жизни. Биохимический анализ крови выявляет наличие гипопротеинемии, гипоальбуминемии, повышение прямого билирубина, щелочной фосфатазы.

При синдроме канальцевой гипоплазии желчных путей (синдром Аладжилля), наследуемом по аутосомно-рецессивному типу, определяются и другие пороки развития: гипоплазия или стеноз легочной артерии, аномалии позвоночных дуг, почек. Характерны стигмы дизэмбриогенеза: гипертелоризм, выступающий лоб, глубоко посаженные глаза, микрогнатия.

Механические желтухи могут быть обусловлены сдавлением желчных протоков извне опухолью, инфильтратами и другими образованиями брюшной полости. Нередко отмечается обтурация общего желчного протока при врожденной желчнокаменной болезни.

Выделяют группу наследственно обусловленных дефектов экскреции связанного билирубина. К ним относятся синдром Дубина–Джонсона, обусловленный «поломкой» каналикулярной транспортной системы. Синдром наследуется по аутосомно-рецессивному типу, сопровождается умеренным повышением уровня прямого билирубина, небольшим увеличением размеров печени, массивным выделением с мочой копропорфиринов. В биоптатах в клетках печени наблюдается отложение коричнево-черного пигмента, напоминающего меланин. Синдром Ротора также наследуется по аутосомно-рецессивному типу, но в основе этого синдрома лежит дефект захвата и накопления клетками печени органических анионов. Клиническая картина аналогична таковой при синдроме Дубина–Джонсона. Отложения пигмента в клетках печени нет.

Постановке правильного диагноза при синдроме холестаза в период новорожденности помогают УЗИ печени, радиоизотопное сканирование, чрескожная биопсия печени, холангиография и т. д.

Паренхиматозные желтухи обусловлены поражением паренхимы печени воспалительного характера. Причиной поражения могут являться вирусы, бактерии и простейшие: вирус гепатита В и С, цитомегаловирус, Коксаки, краснухи, Эпстайна–Барр, вирус простого герпеса, бледная трепонема, токсоплазма и др. Септический процесс у новорожденного может сопровождаться прямым бактериальным поражением печени.

Клиническая картина паренхиматозной желтухи включает в себя ряд общих и строго специфических признаков: дети часто рождаются недоношенными или незрелыми, с задержкой внутриутробного развития, маловесными к сроку гестации, имеют признаки поражения нескольких органов и систем, вследствие чего состояние их при рождении расценивается как крайне тяжелое. Желтуха имеется уже при рождении и носит сероватый, «грязный» оттенок, на фоне выраженных нарушений микроциркуляции, часто с проявлениями кожного геморрагического синдрома. Характерна гепатоспленомегалия. При исследовании биохимического анализа сыворотки крови выявляются как прямая, так и непрямая фракции билирубина, повышенная активность (в 10-100 раз) трансаминаз печени, увеличение щелочной фосфатазы, глутаматдегидрогеназы. Метод Эберлейна свидетельствует о серьезных нарушениях в конъюгационных механизмах печеночной клетки — подавляющее количество прямого билирубина представлено фракцией моноглюкуронидбилирубина. Общий анализ крови нередко выявляет анемию, ретикулоцитоз, тромбоцитопению, лейкоцитоз или лейкопению. В коагулограмме — дефицит плазменного звена гемостаза, фибриногена. Для установления возбудителя инфекционного процесса проводятся его идентификация путем полимеразной цепной реакции (ПЦР), определение титров специфических иммуноглобулина М и иммуноглобулина G. Лечение заключается в назначении специфической антибактериальной, противовирусной и иммунокорригирующей терапии.

Обобщая вышесказанное, отметим, что диагностические мероприятия при неонатальных желтухах должны учитывать ряд положений.

Кроме того, проведение прямой и непрямой пробы Кумбса позволит предположить, имеет ли место несовместимость крови матери и ребенка по редким факторам.

Биохимический анализ крови (определение общего билирубина и его фракций, уровня трансаминаз печени, щелочной фосфатазы, концентрации общего белка, альбумина, глюкозы, мочевины и креатинина, холестерина и триглицеридов, С-реактивного белка, тимоловой пробы и т. д.) позволяет не только диагностировать вид желтухи, но и собрать данные о состоянии других органов и систем, имеющие большое значение при назначении радикальных способов лечения (например, об изначальной функции почек очень важно иметь представление до проведения заменного переливания крови, так как одним из осложнений этой операции является острая почечная недостаточность).

Метод Эберлейна (определение фракций прямого билирубина — моно- и диглюкуронидбилирубина) имеет значение при дифференциальной диагностике механических и паренхиматозных желтух.

Необходимо также проведение тестов на выявление инфекционного агента в крови, стадии заболевания (ПЦР, иммуноферментный анализ, определение количества и вида иммуноглобулинов, определение авидности и аффинности антител, реакция Вассермана и др.).

Определение профиля гормонов щитовидной железы проводится при подозрении на гипотиреоз.

Осмотическая резистентность эритроцитов, электрофорез гемоглобина, скрининг-тесты на определение глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы проводятся с целью уточнения причины наследственных гемолитических анемий.

Потовая проба при подозрении на муковисцидоз проводится у детей старше 1 мес жизни; в раннем неонатальном периоде можно практиковать определение содержания альбумина в меконии.

Анализы включают также определение содержания a-1-антитрипсина в сыворотке крови, УЗИ головного мозга, внутренних органов брюшной полости.

Рентгенологический метод, компьютерная томография проводятся при подозрении на кишечную непроходимость, внутричерепные кровоизлияния, фиброэзофагогастродуоденоскопия — при подозрении на пилоростеноз. Чрескожная биопсия печени проводится в спорных случаях с целью верификации диагноза.

До начала проведения лечебных мероприятий необходимо определить способ кормления новорожденного: грудное вскармливание не допускается при гемолитической болезни новорожденных, галактоземии, тирозинемии.

Лечение гипербилирубинемий

Рассмотрим сновные методы лечения гипербилирубинемий.

Литература

Л. А. Анастасевич, кандидат медицинских наук

Л. В. Симонова, кандидат медицинских наук

РГМУ, Москва

Что такое желтуха новорожденных? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Федотова Н. Н., педиатра со стажем в 10 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Желтуха новорождённых — это окрашивание кожи, слизистых оболочек и белков глаз ребёнка в жёлтый цвет. Вызывается повышением в крови и накоплением в тканях билирубина — пигмента жёлчи, который образуется при распаде гемоглобина.

Желтуха новорождённых распространена в педиатрической практике. Она бывает как физиологической, так и патологической.

Физиологическая желтуха — наиболее частый вид желтухи новорождённых. Она возникает у здоровых детей в первые дни жизни. Поэтому её ещё называют «неонатальной желтухой». Она наблюдается почти у половины доношенных и до 80 % недоношенных новорождённых.

Обычно физиологическая желтуха проявляется на 2–3 день жизни ребёнка, пик её приходится на 4–5 день жизни. Желтуха становится заметной на белках глаз (склерах) при уровне билирубина 2–3 мг/дл (34–51 мкмоль/л) и на лице при уровне билирубина 4–5 мг/дл (68 – 86 мкмоль/л).

С ростом уровня билирубина желтуха распространяется от головы к ногам. Кожа в области пупка окрашивается при уровне билирубина 15 мг/дл (258 мкмоль/л), ноги — при 20 мг/дл (340 мкмоль/л). Это состояние обычно длится до одной-двух недель и не нарушает самочувствие ребёнка.

Причина физиологической желтухи заключается в ещё незрелой функции печени — именно там преобразуется билирубин. Этим объясняется более длительное течение желтухи у недоношенных детей.

Как разновидность физиологической желтухи выделяют желтуху грудного молока. Иначе её называют гипербилирубинемией Ариаса и метаболической конъюгационной желтухой. Она возникает у новорождённых при кормлении грудным молоком.

Патологическая желтуха у новорождённых является признаком других заболеваний. К таким патологиям относятся:

Симптомы желтухи новорожденных

Симптомы физиологической желтухи

Физиологическая желтуха проявляется желтоватым окрашиванием склер и кожи. Общее состояние ребёнка не страдает, цвет мочи и кала не изменяется. Иногда несколько снижен аппетит и повышена сонливость.

В крови увеличено содержание билирубина. Нормальный уровень билирубина в сыворотке пуповинной крови составляет 26–34 мкмоль/л. В первые дни жизни его концентрация увеличивается со скоростью 1,7–3,4 мкмоль/л/час.

Если уровень билирубина растёт быстрее, кожа начинает желтеть. Причём у доношенных новорождённых желтуха появляется при уровне билирубина около 60 (70)–85 мкмоль/л, а у недоношенных — в пределах 95 (100)–110 мкмоль/л.

Желтушность кожи сохраняется приблизительно две-три недели, затем постепенно становится менее интенсивной. У недоношенных детей она может присутствовать до месяца или дольше. Общее состояние ребёнка при этом не страдает.

Физиологическая желтуха новорождённых не заразна и проходит, как правило, без постороннего вмешательства, ребёнок в каком-либо лечении не нуждается.

Более интенсивному нарастанию уровня билирубина способствует голодание, переохлаждение ребёнка, а также позднее (позже суток) отхождение мекония — первородного кала. Поэтому лучшей профилактикой и лечением физиологической желтухи новорождённых являются ранние и частые кормления грудью. Молозиво, или «раннее молоко» первых нескольких дней, действует как слабительное, помогая выделению билирубина из организма.

Желтуха грудного молока, разновидность физиологической желтухи, возникает очень редко, проявляется только в конце первой недели жизни ребёнка, в некоторых случаях может продолжаться 1–3 месяца.

Пик желтухи грудного молока приходится на 10–21 день жизни ребёнка, при этом уровень прямого билирубина может достигать 300–500 мкмоль/л. После третьей недели он обычно начинает снижаться. Какие-либо токсические проявления и патологические симптомы у ребёнка отсутствуют. Обычно желтуха грудного вскармливания полностью проходит к третьему месяцу жизни.

Симптомы патологической желтухи

Гемолитическая болезнь новорождённых (ГБН) часто сопровождается желтухой новорождённых. Эта патология возникает при резус-несовместимости или из-за конфликта по группе крови. Причём ГБН, связанная с резус-несовместимостью, обычно протекает тяжелее, чем при конфликте по группе крови.

Желтуха на фоне ГБН может проявиться уже при рождении или развиться в первые сутки жизни ребёнка. Сопровождается увеличением печени и селезёнки, кожа становится бледной. В тяжёлых случаях в жёлтый цвет окрашиваются околоплодные воды, первородная смазка и оболочки пуповины.

При конфликте по группе крови кожа желтеет на вторые сутки, но интенсивность окраса быстро нарастает к 3-4 дню жизни ребёнка.

Чаще ГБН сочетается с желтухой и анемией. При более тяжёлой форме болезни желтушный синдром сочетается с водянкой. Дети при этом часто рождаются мёртвыми или погибают вскоре после рождения.

Симптомы тяжёлой формы ГБН:

Тяжесть гемолитической болезни определяется по выраженности её симптомов при рождении и темпа их нарастания в последующие часы жизни ребёнка. Тяжесть ГБН обусловлена степенью недоношенности ребёнка, что определяет риск развития осложнений и дальнейший прогноз.

Желтухи новорождённых при внутриутробных инфекциях.Внутриутробные инфекции почти всегда сопровождаются желтушным синдромом. Он может проявиться как сразу при рождении, так в течение 28-ми дней жизни ребёнка. Степень выраженности желтухи коррелирует с тяжестью заболевания.

При внутриутробных инфекциях наряду с желтухой часто наблюдаются:

Желтуха при сепсисе новорождённых. Благодаря современным антибиотикам, сепсис новорождённых встречается редко, но чаще всего с желтушным синдром. Состояние при этом всегда тяжёлое: зачастую повышена температура тела, страдает сердечно-сосудистая, нервная, дыхательная и другие системы. Уровень билирубина редко бывает критическим (больше 300–320 ммоль/л), поэтому заменное переливание крови обычно не требуется.

Желтуха при пороках развития желчевыводящих путей. При сращении или полном отсутствии жёлчных путей желтуха появляется сразу после рождения и быстро прогрессирует. У ребёнка жёлчь не поступает в кишечник, из-за чего стул становится необычного светлого оттенка, а моча темнеет. Развивается механическая желтуха, значительно страдает общее состояние ребёнка.

Другие виды наследственных желтух, такие как Ротора, Дабина — Джонсона, встречаются ещё реже, синдром Жильбера зачастую выявляется в подростковом возрасте.

Желтуха при анемии Минковского — Шоффара встречается редко и выражена умеренно. На фоне желтушного синдрома всегда присутствует анемия, вызванная разрушением эритроцитов. Кожа и слизистые — бледные из-за анемии, поэтому желтушный оттенок выражен слабо. Значительно увеличена печень и особенно селезёнка. У детей с этим заболеванием сильно повышается температура, появляется тошнота, рвота, учащается стул, а также возникает грозный симптом — судороги. В момент гемолитического криза моча и кал интенсивно окрашены.

Желтуха на фоне галактоземии. Симптомы среднетяжёлого и тяжёлого течения галактоземии у новорождённых могут проявляться сразу после рождения. После начала кормления молоком у ребёнка появляется понос и рвота, быстро снижается вес. В дальнейшем развивается желтуха и увеличивается печень. Несколько позже присоединяются симптомы поражения нервной системы: сильное возбуждение, мышечные судороги, поражение глаз в виде катаракты (помутнения хрусталика) и др.

Патогенез желтухи новорожденных

Патогенез физиологической желтухи

Неонатальная физиологическая желтуха вызвана двумя одновременными процессами:

Эритроциты — клетки крови, которые постоянно обновляются. При распаде старых клеток образуются пигменты, к которым относится билирубин.

На первой стадии окисления из гема (железосодержащей части эритроцита) образуется биливердин, который затем восстанавливается до почти нерастворимого в воде билирубина. Билирубин транспортируется в плазме, плотно связанный с белком альбумином. Связывание билирубина с альбумином у новорождённых снижено.

Свободный билирубин способен пересекать гематоэнцефалический барьер (барьер между кровеносным руслом и спинномозговой жидкостью головного мозга). Билирубин проникает в центральную нервную систему и оказывает на неё токсическое воздействие.

Достигнув печени, билирубин транспортируется в её клетки — гепатоциты. Здесь он связывается с внутриклеточным белком — изоферментом лигандином. Поглощение билирубина в гепатоцитах растёт с его концентрацией. Концентрация лигандина снижена при рождении, но быстро увеличивается в течение первых дней и недель жизни. Билирубин связывается с глюкуроновой кислотой в гепатоцитах при помощи фермента фермента печени УДФГТ.

Билирубин поступает в жёлчь и с её током переносится в кишечник. В толстой кишке под действием бактерий билирубин восстанавливается до безвредной формы — уробилиногена, который выводится с калом. Однако в тонкой кишке некоторая часть билирубина высвобождается. Он может вернуться в циркуляцию путём обратного всасывания, увеличивая общее количество билирубина в плазме.

Цикл поглощения, связывания, выведения, высвобождения и обратного всасывания называется «энтерогепатическим кровообращением». У новорождённых этот процесс длится дольше, чем у взрослых. Это связано с тем, что потребление питательных веществ в первые дни жизни ограничено, поэтому пищевой комок дольше продвигается по желудочно-кишечному тракту.

Патогенез патологической желтухи новорождённых

Гемолитическая болезнь новорождённых (ГБН) возникает при проникновении материнских антител в организм плода и их взаимодействии с содержащими антиген эритроцитами. Эритроциты ребёнка из-за такой реакции становятся более чувствительными к разрушающим воздействиям печени и селезёнки, что ведёт к распаду кровяных телец. В результате образуется билирубин, и у ребёнка возникает желтуха.

При внутриутробных инфекциях вирусы, токсины и другие бактериальные продукты могут как разрушать эритроциты, так и поражать печень, приводя к неспособности связывать билирубин.

При врождённых аномалиях жёлчных путей из-за невозможности оттока жёлчи из печени в крови накапливается прямой билирубин — связанный с глюкуроновой кислотой. В результате развивается механическая желтуха.

Желтуха при синдроме Криглера — Найяра. Билирубин не связывается с глюкуроновой кислотой из-за полного отсутствия фермента глюкуронилтрансферазы, при втором — из-за снижения его активности. Это приводит к накоплению непрямого билирубина в крови и к развитию желтухи.

При врождённом гипотиреозе, как и при предыдущем заболевании, связывание билирубина с глюкуроновой кислотой нарушено из-за дефицита печёночного фермента и его низкой активности. Гормоны щитовидной железы стимулируют работу печени, а их дефицит приводит к снижению её функции. В результате в крови накапливается непрямой билирубин, у ребёнка развивается желтуха.

Желтуха при наследственной гемолитической анемии (анемия Минковского — Шоффара, наследственный сфероцитоз) обусловлена повышенным распадом сфероцитарных эритроцитов. При заболевании в крови ребёнка накапливается непрямой билирубин.

Классификация и стадии развития желтухи новорожденных

Выделяют четыре типа желтух: конъюгационные, гемолитические, механические, печёночные.

Конъюгационные желтухи возникают из-за дефектов системы переноса глюкуроновой кислоты без усиленного разрушения эритроцитов.

Виды конъюнгационных желтух:

Гемолитические желтухи возникают из-за интенсивного распада эритроцитов с выделением в плазму белка гемоглобина.

Виды гемолитических желтух:

Механические желтухи развиваются при застое жёлчи (холестазе) и врождённом заращении или полном отсутствии жёлчных протоков.

Печёночные желтухи развиваются из-за поражения гепатоцитов вирусами и токсинами.

Виды печёночных желтух:

Ранее физиологическую желтуху относили к конъюгационным, но сейчас она считается желтухой смешанного типа, так как возникает из-за дефицита фермента печени глюкуронилтрансферазы и незначительного распада эритроцитов.

Степень желтушности кожи зависит от выраженности заболевания и определяется по шкале Крамера:

Патологическая желтуха характеризуется более ярким оттенком жёлтого цвета.

При ядерной желтухе выделяют две стадии: асфиксическую и спастическую.

Асфиксическая стадия сопровождается приступами остановки дыхания (апноэ) разной продолжительности. Мышечный тонус снижен, отмечаются отдельные подёргивания. Ребёнок вялый, плохо сосёт молоко. Подобные симптомы наблюдаются при многих заболеваниях, включая сепсис и родовые травмы новорождённых с кровоизлияниями. Подозревать асфиксическую стадию ядерной желтухи позволяет окрашивание кожи и белков глаз в жёлтый цвет.

Спастическая стадия проявляется выраженным гипертонусом мышц-разгибателей вплоть до опистотонуса — судорожной позы с тотальными судорогами. Голова ребёнка непроизвольно резко запрокидывается назад, глаза закатываются вверх. Дыхание нарушено, возникают частые приступы апноэ. Могут наблюдаться тонические судороги, из-за напряжения мышц и боли ребёнок пронзительно кричит. В тяжёлых случаях ядерной желтухи мышечное напряжение распространяется на конечности.

Осложнения желтухи новорожденных

Ядерная желтуха возникает при поражении ствола головного мозга и мозжечка непрямым билирубином. Так как клетки мозга ребёнка очень чувствительны к его воздействию, жёлчный пигмент окрашивает серое вещество головного мозга, в том числе черепно-мозговых нервов.

Заболевание возникает при очень высокой концентрации билирубина в крови ребёнка. Жёлчный пигмент, проходя через гематоэнцефалический барьер, окрашивает скопления клеток серого вещества головного мозга, в том числе черепно-мозговых нервов.

У недоношенных новорождённых и детей, родившихся с низкой массой тела, порог чувствительности нервных клеток к билирубину снижен. По этой причине критический уровень для доношенных и недоношенных новорождённых различается:

Ядерная желтуха может привести к смерти ребёнка. У детей, перенёсших заболевание, часто остаётся энцефалопатия, нарушения зрения и слуха, умственная отсталость. Нередко развивается ДЦП.

Без своевременного лечения галактоземии у ребёнка развивается хронический гепатит и цирроз печени. Страдает нервно-психическое развитие и формируется выраженная умственная отсталость, приводящая к инвалидизации.

Без лечения к развитию хронического гепатита, а в дальнейшем и циррозу печени, приводят и другие заболевания, сопровождающиеся выраженной желтухой.

Диагностика желтухи новорожденных

Изначально желтуха определяется при помощи тщательного объективного осмотра новорождённого. При диагностике желтухи важно установить время, когда появились симптомы.

Физиологическая (неонатальная) желтуха, как правило, проявляется на 2–3 день жизни ребёнка. Желтуха, возникшая в первые 24 часа, обычно носит патологический характер. В этом случае требуется тщательное обследование, чтобы установить её причины.

Новорождённые с желтухой, проявившейся после 3–4 дней жизни, также нуждаются в тщательном наблюдении. Даже при небольших отклонениях в симптомах предполагаемой физиологической желтухи, например её тяжести и длительности, необходимо:

Детей с выраженной желтухой или желтухой, продолжающейся после первых двух недель жизни, следует проверить на врождённый гипотиреоз и галактоземию — нарушение преобразования галактозы в глюкозу. Лёгкое течение галактоземии не диагностируется в роддоме.

Физиологическая желтуха новорождённых проявляется желтоватым цветом кожи лица и лба. Лёгкое давление на кожу выявляет её основной цвет. Затем желтуха постепенно проявляется на туловище и конечностях, а исчезает в обратном порядке. У большинства детей желтоватый цвет кожи и слизистых — единственный признак физиологической желтухи. Выраженная желтуха может сопровождаться сонливостью.

Даже при едва видимой желтухе на нижних конечностях следует определить уровень билирубина. Исследование проводится с помощью обычного биохимического исследования сыворотки крови или неинвазивным методом — чрескожной билирубинометрией. При физиологической желтухе у доношенных детей общий билирубин составляет менее 256 мкмоль/л, у недоношенных — менее 171 мкмоль/л.

Признаки внутриутробной инфекции:

Тёмные или зеленоватые околоплодные воды — признак внутриутробного инфицирования плода. Предположить инфекционный процесс у новорождённого также поможет тщательно собранный анамнез. Врождённые пороки развития у ребёнка свидетельствует в пользу внутриутробной инфекции. Окончательно патологию подтверждают методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на инфекционный агент и иммунологическим исследованием — выявлением антител к возбудителям инфекции.

У новорождённых желтуха может быть вызвана приобретённой инфекцией. Например, сепсис новорождённого чаще всего вызывается стафилококком. Входными воротами для бактерий нередко становится пупочная ранка, но могут быть и другие очаги инфекции. Состояние ребёнка, как правило, тяжёлое. Желтуха появляется на 2–4 неделе жизни. Данное заболевание практически всегда сопровождается повышением температуры тела, нарушением сердечно-сосудистой деятельности, работы органов пищеварения и других систем организма, увеличением печени и селезёнки. Диагноз подтверждается бактериальным исследованием крови.

Механическая желтуха нередко сложна для диагностики. Как и физиологическая желтуха, она возникает на 2–3 сутки после рождения. Затем её проявления могут уменьшаться, но через несколько дней вновь нарастать. Кожные покровы при этом приобретают слегка зеленоватый оттенок, страдает общее состояние ребёнка. Дети отказываются от еды, при попытке кормления у них возникают срыгивания и рвота.

Основные признаки механической желтухи: живот вздут, печень увеличена, кал обесцвечен. При подозрении на механическую желтуху ребёнка как можно скорее осматривает детский хирург, затем его переводят в специализированный стационар.

Признаки синдрома Криглера — Найяра:

Окончательно синдром Криглера — Найяра подтверждает генетическое обследование.

Гемолитическая анемия Минковского — Шоффара диагностируется по клинической картине и лабораторному исследованию. В крови определяется высокая концентрация непрямого билирубина, выраженная анемия и сферообразные эритроциты.

При галактоземии («непереносимости грудного молока») у детей сразу после рождения при кормлении грудью начинаются диспептические расстройства: частый жидкий стул, срыгивания, рвота, вздутие живота. При среднетяжёлой и тяжёлой формах возникает желтуха и увеличивается в размерах печень.

Диагноз ставится по результатам лабораторных исследований:

При лёгком течении заболевания диагностический процесс затягивается, иногда заболевание выявляется случайно. Окончательно диагноз галактоземии подтверждается генетическим обследованием.

Врождённый гипотиреоз выявляется с помощью массового неонатального скрининга, который проводят всем новорождённым. Для этого специальную фильтровальную бумагу пропитывают несколькими каплями крови, в которой затем определяют уровень тиреоидных гормонов. При желтухе, вызванной гипотиреозом, проводят дополнительное гормональное исследование: измеряют уровень содержания в крови свободного сывороточного тироксина (свободный T4) и тиреотропного гормона (ТТГ). Низкий уровень тиреоидных гормонов (T4, T3) и повышенный ТТГ подтверждают диагноз врождённого гипотиреоза.

Таким образом, признаки патологической желтухи следующие:

Лечение желтухи новорожденных

Для лечения новорождённых с желтухой применяют:

Фототерапия

Технические аспекты фототерапии:

Условия эффективной и безопасной фототерапии:

Для лечения новорождённых с желтухой могут применяться установки с фиброоптическими волокнами, но они менее эффективны, чем большие лампы, и сильнее шумят. Кроме того, с износом волокон снижается их полезное действие. Однако у фиброоптической фототерапии есть и преимущества:

На практике фототерапию прекращают, когда уровень билирубина в сыворотке снижается на 25–50 мкмоль/л относительно начальных значений. В течение 6–12 часов после окончания терапии уровень билирубина измеряют повторно, поскольку его концентрация в сыворотке после прекращения лечения может восстанавливаться.

Побочные эффекты фототерапии

Как правило, фототерапия безопасна и не оказывает серьёзного побочного действия на новорождённых. Однако иногда отмечаются:

Обменное переливание крови

Обменное переливание крови — синхронное введение донорской крови при заборе крови реципиента. При переливании из кровеносного русла удаляют кровь больного ребёнка и одновременно замещают её кровью донора. Объёмы переливаемой донорской и удалённой крови примерно равны.

Показания к обменному переливанию крови для доношеных новорождённых:

Процедура показана детям с эритробластозом — тяжёлой гемолитической анемией, вызванной внутриутробным переносом материнских антител к эритроцитам плода. Фототерапия преобразует 15 – 25 % билирубина в нетоксичные формы, а переливание небольшого объёма эритроцитарной массы поможет скорректировать тяжёлую гемолитическую анемию.

Внутривенный иммунный глобулин (ВВИГ)

Другие методы лечения

Фенобарбитал, зиксорин и бензонал способны повышать содержание лигандина в клетках печени и усиливать активность глюкуронилтрансферазы. Данные препараты используются при нарушении процессов конъюгации билирубина — превращения водонерастворимого билирубина в водорастворимый. Суточная доза фенобарбитала составляет 5 мг/кг, курс лечения не должен превышать 4–6 дней. Длительное лечение фенобарбиталом и более высокие его дозы нежелательны из-за выраженного седативного эффекта и других побочных действий.

При механической желтухе новорождённых, вызванной атрезиями и гипоплазиями желчевыводящей системы, необходимо срочное хирургическое вмешательство.

Прогноз. Профилактика

Прогноз

Клетки мозга необратимо повреждаются билирубином. В большинстве случаев у новорождённых, перенёсших ядерную желтуху, развиваются:

Профилактика

Предотвратить развитие физиологической желтухи поможет:

Профилактика ГБН. Всем беременным женщинам необходимо определять группу крови и резус-фактор. Резус-отрицательным женщинам следует:

Все беременные женщины должны обследоваться на внутриутробную инфекцию. Также проводится массовое обследование новорождённых на галактоземию. Если выявлен повышенный уровень общей галактозы, то для подтверждения диагноза определяют уровень активности фермента ГАЛТ (галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы).

Также проводится массовый неонатальный скрининг на врождённый гипотиреоз. Диагноз может быть выявлен до клинических проявлений заболевания, а своевременная гормональная коррекция предупредит развитие желтушного синдрома.

Тщательно собранный анамнез помогает выявить наследственные заболевания. При необходимости проводится генетическое обследование.

Профилактические меры позволяют своевременно скорректировать нарушения и предотвратить развитие тяжёлых форм заболевания.