Безуглеродная энергетика что это

Энергосистема-2050:

безуглеродное будущее

В 2011 году Европейский союз подтвердил намерение сократить выбросы парниковых газов на 80−95% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года — это считается необходимым шагом для сдерживания глобального потепления ниже 2 °C в соответствии с прогнозами Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В 2016 году было подписано Парижское соглашение об «удержании прироста глобальной средней температуры значительно ниже 2 °C сверх доиндустриальных уровней и продолжении усилий по ограничению роста температуры до 1,5 °C».

Однако наличие достаточной мощности ВИЭ не означает, что такая система осуществима, так как из-за прерывистой природы генерации электроэнергии из переменных возобновляемых источников энергии (пВИЭ), таких как ветровые и фотоэлектрические системы, поддержание баланса между спросом и предложением электроэнергии оказывается затруднительным. В 100% ВИЭ-энергосистемах любые остаточные потребности в электроэнергии, не обеспечиваемые пВИЭ, должны компенсироваться за счет эффективного хранилища или управляемых, т. е. выдающих энергию по требованию, возобновляемых источников энергии (уВИЭ) (геотермальная энергия, гидроэнергия, биоэлектричество и концентрированная солнечная тепловая энергия).

Вместе с тем в краткосрочной перспективе существуют технические ограничения, из-за которых такие станции не смогут нарастить скорость генерации электроэнергии достаточно быстро, чтобы сбалансировать спрос и предложение. При изучении долгосрочной перспективы следует учесть, что некоторые годы могут быть менее солнечными или ветреными, поэтому нельзя рассчитывать на то, что ветряные и фотоэлектрические установки будут вырабатывать одинаковое количество электроэнергии каждый год.

В своем исследовании научные сотрудники нидерландского Института устойчивого развития им. Н. Коперника при Утрехтском университете изучили осуществимость перехода Европы к энергосистеме со 100% ВИЭ к 2050 году, построив подробную модель энергосистемы с детальной проработкой особенностей различных источников энергии.

Семь плюс один

Перед работой с моделью в специализированном программном комплексе PLEXOS авторы статьи нарисовали восемь сценариев перехода на ВИЭ. В сценариях по-разному оценивался спрос на электроэнергию, рассматривались различные комбинации ВИЭ (к примеру, сценарий без уВИЭ), присутствовали или отсутствовали низкоуглеродные (но необязательно возобновляемые) технологии генерации электроэнергии. Семь сценариев учитывали только ВИЭ, восьмой допускал использование атомной энергетики.

Авторы статьи рассмотрели два возможных профиля спроса на электроэнергию: профиль из сценария Гринпис с общим спросом к 2050 году в объеме 6 020 ТВт в год и прогноз Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E с общим спросом в объеме 4 409 ТВт в год. Для сравнения, в 2017 году потребление электроэнергии в Европе составило 3 103 ТВт, в России — 978 ТВт. Общемировое потребление электроэнергии в 2017 году достигло 23 696 ТВт. Профиль определяет не только границы общего потребления, но и вид почасовой кривой спроса на электроэнергию.

Далее для каждого сценария было проведено моделирование и сформирован оптимизированный портфель источников энергии. На параметры полученных энергосистем влияли такие факторы, как энергоемкость, стоимость строительства, сложность передачи энергии, величина пиковых нагрузок, географическое распределение источников энергии и многие другие.

В сценариях со 100% ВИЭ-энергосистемой оптимальное распространение наземных ветряных станций менялось от 50% до 64% (в сценариях без геотермальных и других управляемых ВИЭ) от максимального потенциала (543 ГВт), а развертывание ветряных станций в прибрежной зоне из-за высокой стоимости в большинстве сценариев оставалось крайне скромным — около 17% от максимального потенциала в 754 ГВт. Тем не менее распространение прибрежных ветряных станций значительно увеличивается при исключении любого уВИЭ или повышении спроса на электроэнергию.

Солнечная энергетика чувствует себя уверенно при любом сценарии. Смоделированное развертывание солнечных электростанций варьируется от 65% для базового сценария (все ВИЭ-технологии, спрос на уровне 4 409 ТВт в год) до 85% от общего потенциала (895 ГВт) в условиях высокого спроса. Таким образом, фотоэлектрические технологии представляют наибольшую долю установленной мощности во всех сценариях, несмотря на то что они не вносят вклада в устойчивую мощность. Из-за высокой стоимости фотоэлектрических элементов их размещение на крышах в значительных количествах прогнозируется только в условиях высокого спроса или исключения ряда других источников.

Интересно, что во всех сценариях ключевая роль среди управляемых ВИЭ, ответственных за устойчивую генерацию электроэнергии и способных следовать спросу, отводится биомассе. По разным оценкам, на биомассу будет приходиться генерация от 160 до 230 ГВт. Геотермальные источники и станции концентрации солнечного света также используются во всех сценариях, хоть и в значительно меньшем объеме.

Развернуть и учесть нагрузку

На Рис. 1 показано, как оптимизированная генерирующая мощность из базового сценария может быть развернута по всей Европе. Ветровая мощность на суше в основном устанавливается в странах, граничащих с Северным и Балтийским морями — в полосе, простирающейся от Британских островов до стран Балтии. Эти места предпочтительны из-за благоприятных скоростей ветра и расположения в центре Европы, что сводит к минимуму потери при передаче. Прибрежные ветряные станции в основном устанавливаются в Северном море из-за более высоких скоростей ветра и центрального расположения.

Мощность фотоэлектрических систем распределена по территории большинства стран. Внутри стран высокая концентрация фотоэлектрических систем наблюдается либо в южных регионах, либо рядом с центром энергопотребления, чтобы снизить затраты на передачу электроэнергии. На Пиренейском полуострове установлено меньше полезных фотоэлектрических мощностей, чем можно было бы ожидать, так как бóльшая часть подходящей земельной площади для пВИЭ необходима для размещения установок концентрации солнечного света.

Как видно из пространственного распределения источников энергии, надежная энергосистема должна обладать важной характеристикой — эффективной передачей электроэнергии. Для обеспечения баланса между спросом и предложением крупномасштабное расширение передачи электроэнергии представляется более экономичным, чем ежедневное накопление энергии даже в условиях оптимистичного сценария сокращения затрат на ее хранение. Ключевое следствие создания взаимосвязанной энергосистемы — возрастание роли систем передачи электроэнергии: при более высокой зависимости стран от соседних источников энергии устойчивость подачи электроэнергии зависит не только от наличия линий электропередачи, но и от их надежности.

При моделировании энергосистемы, построенной полностью на ВИЭ, очень важно учесть пики потребления и генерации электроэнергии. Производство электроэнергии на солнечных и ветряных станциях колеблется ежечасно, ежедневно и сезонно. Солнечные станции летом в дневное время суток работают достаточно стабильно, а установки концентрации солнечного света помогают удовлетворить спрос на электроэнергию летними ночами, однако не могут обеспечить такой же уровень производства энергии зимой. Производство энергии на ветряных станциях менее надежно. Несмотря на то что средняя эффективность ветряных станций зимой выше, чем у фотоэлектрических источников, исследования показывают, что даже зимой часты периоды слабого ветра.

Биомасса играет совершенно разные роли летом и зимой. Летом электрогенерация, получаемая в результате использования биомассы, «страхует» ВИЭ-ресурсы и удовлетворяет вечерний пиковый спрос. Зимой энергия биомассы используется как для удовлетворения базовой нагрузки, так и во время дневных и ночных пиков потребления, в основном вызванных электромобилями.

Будущее без атома: можно, но сложно

Проведя экономический анализ, авторы статьи сделали ряд важных и любопытных выводов. Общая годовая стоимость системы в базовом сценарии (и большинстве остальных) для реализации 100% ВИЭ-энергосистемы составит примерно € 560 млрд в год. Сегодня Европа тратит на производство электроэнергии € 300−400 млрд в год.

Затраты увеличиваются (приблизительно в 1,4 раза) для сценария с высоким спросом на электроэнергию, поскольку увеличение спроса на 36% приводит к увеличению затрат на 50% по сравнению с базовым сценарием. Это связано с более высокой требуемой мощностью, использованием более дорогих источников биомассы, потребностью в более дорогостоящих источниках электроэнергии с пиковой нагрузкой, строительством прибрежных ветряных станций и необходимостью установки ВИЭ-станций на менее удобных участках.

Как показывают расчеты, энергосистема из 100% ВИЭ технологически реализуема, но ее стоимость будет выше не менее чем на 30% по сравнению с системой, включающей ядерную энергетику. По оценкам авторов, при включении атомной энергетики стоимость энергосистемы к 2050 году снизится до € 410 млрд в год.

Изучив семь сценариев со 100% ВИЭ-энергосистемами, авторы подтвердили возможность перехода Европы к 2050 году на чистую энергию. Тем не менее для достижения разумных экономических показателей и надежности системы нужно решить ряд вопросов. До 2050 года рекомендуются меры по повышению энергоэффективности, чтобы снизить спрос на биомассу, а также наращивание скоростей развертывания новых генерирующих и передающих мощностей. Необходимо поддерживать скорости развертывания ветровой энергетики не менее 7,5 ГВт в год, солнечных станций — не менее 15 ГВт в год до 2050 года (сегодня этот показатель — около 11 ГВт в год для каждого источника). Для обеспечения надежности энергосистемы следует наращивать количество твердой биомассы и внедрение биогазовых мощностей по меньшей мере на уровне 4 ГВт в год и 6 ГВт в год соответственно.

В заключение авторы статьи отмечают, что, даже когда мощность ветра и фотоэлектрической энергии будет пространственно оптимизирована и электроэнергия сможет передаваться в рамках взаимосвязанной линиями передачи европейской энергосистемы, такая 100% ВИЭ-система все равно будет требовать значительной устойчивости и гибкости, чтобы сбалансировать переменную выработку ветра и фотоэлектрической энергии — покрыть спрос, когда ветер и солнечная энергия невелики.

Требуемые мощности могут быть обеспечены за счет гидроэнергетики, конденсации солнечного света, геотермальной энергии и использования биомассы. Однако ни одна из этих технологий сегодня не используется на уровне, необходимом для поддержания системы ВИЭ к 2050 году.

Таким образом, придерживаясь курса перехода на надежную и экономически эффективную энергосистему, соответствующую европейским климатическим амбициям, правительства стран должны обеспечить доступность всех технологических вариантов, включая биомассу, улавливание и хранение углерода и ядерную энергию.

«Зеленый» переход: с чего Россия начнет декарбонизацию экономики

Правительство России начинает подготовку к низкоуглеродному будущему и изучает варианты адаптации экономики к глобальному энергопереходу. Совещание с вице-премьерами на эту тему провел глава правительства Михаил Мишустин.

Рабочим группам с участием представителей различных министерств к декабрю этого года нужно проанализировать, какие отрасли и в какой степени должны быть охвачены декарбонизацией, а также подготовить прогноз по энергопереходу до 2050 года и обозначить конкретные цели до 2030 года. Решено, что деятельность рабочих групп по этому вопросу будет курировать первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Задача стоит комплексная. Проблем много — это и международные соглашения о «двойном» углеродном налоге, и стандарты раскрытия и взаимного признания информации, и стандартизация международных подходов к учету факторов, определяющих нормативы декарбонизации. Сегодня наша страна в индексе эффективности энергетического перехода Всемирного экономического форума 2021 года не на лидирующих позициях.

Теория зеленой экономики, базирующаяся на постулатах о том, что невозможно бесконечно удовлетворять растущие потребности в условиях ограниченности ресурсов, сформировалась в конце прошлого века. Наиболее осязаемым проявлением этих подходов стал объявленный многими странами переход к низкоуглеродной — или декарбонизированной — экономике. Он предполагает внедрение технологий, позволяющих производить товары с минимальным выбросом парниковых газов, налаживание утилизации и переработки отходов, а также «зеленую» эксплуатацию зданий и сооружений.

Экономическими инструментами для перехода к низкоуглеродной экономике должны стать торговля эмиссионными квотами, углеродные налоги, государственные закупки экологичной продукции и инвестиции в экологическую инфраструктуру.

В 2019 году Еврокомиссия представила «Европейское зеленое соглашение» — документ, направленный на превращение Европы к 2050 году в первый климатически нейтральный континент с полным прекращением выбросов парниковых газов. К 2023 году ЕС планирует ввести углеродный налог на импорт продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов.

В первую очередь это скажется на российских поставках черных металлов, угля, газа и нефтепродуктов, алюминия, цемента, удобрений и продуктов нефтехимии в Европу. Второй по значимости для России экспортный рынок — Китай — в начале 2020 года объявил о целях достижения углеродной нейтральности к 2060 году и запустил торговлю квотами на выбросы.

Сейчас более половины российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары. Потенциальные потери российского бизнеса от мирового перехода к низкоуглеродной экономике, по самым консервативным сценариям, оцениваются в десятки миллиардов долларов. Россия в 2019 году присоединилась к многостороннему Парижскому соглашению по климату и взяла на себя обязательство сократить объем парниковых выбросов к 2030 году на 25–30% от уровня 1990 года. При этом была сделана важная оговорка — с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов.

В этом году подготовлен проект «Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Базовый сценарий стратегии направлен на то, чтобы к 2030 году сократить углеродные выбросы до объема 67% от уровня 1990 года, а к 2050-му выйти на 64%.

Известно, что Россия — экологический «донор» планеты. Мы больше поглощаем, чем выбрасываем. Это важное конкурентное преимущество. Главное — не потерять его, научиться правильно считать и эффективно использовать. Эту норму также нельзя расценивать как возможность не снижать объем выбросов и уповать на то, что наши леса все поглотят. Пока, к сожалению, их площадь сокращается из-за частых пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Есть надежда, что уже в этом году получится запустить систему «зеленого» финансирования. У бизнеса появится возможность привлекать более дешевые деньги на модернизацию своих производств. Необходимо увеличить долю возобновляемых источников в балансе потребления электроэнергии. Сегодня она составляет около 1%, тогда как цель — 10% к 2040 году. Нужно будет развивать «чистую» генерацию — ГЭС и АЭС, модернизировать ТЭЦ (их доля в энергетике России — около 60%), многие из которых работают на угле.

Необходимо не только сокращать потребление углеводородов и экологически грязной электроэнергии, но и снижать углеродоемкость продукции — цемента, металла, нефтехимии, удобрений.

Государству, регионам и компаниям придется внедрять принципы экологического, социального и корпоративного (ESG) управления. Это тоже непросто и встречает сопротивление. Так, Sual Partners выступает против преобразования UC Rusal в Al+, хотя предполагалось, что это будет один из этапов трансформации компании для экспорта продукции с низким углеродным следом.

Например, богатая Сахалинская область может позволить себе поставить цель достичь углеродной нейтральности к 2025 году, а остальные регионы Дальнего Востока — вряд ли. Вслед за Сахалином к торговле квотами на выбросы углерода готовы приступить Нижегородская и Калининградская области. И пока это всё. Большие проблемы прогнозируются и в ныне относительно благополучных угольных регионах — таких как Кузбасс и Хакасия. Серьезным вызовом является и ситуация в сельском хозяйстве — для органического потребления без использования химикатов нужно на 35% больше земли, чем при обычном аграрном производстве.

Главное при реализации программы — не подорвать конкурентоспособность экономики и не потерять, а укрепить позиции российских компаний на мировых рынках.

Каким может быть безуглеродный мир будущего?

Давайте взглянем правде в глаза: если мы собираемся спасти эту планету от нас самих, нам придется разработать более чистые технологии. И вот каким будет будущее, когда мы перейдем к высокотехнологичному миру с низким содержанием углерода во всем подряд. Наш мир, впрочем, постепенно и размеренно переходит к низкоуглеродной экономике. И дело не только в изменениях климата. Среди других причин рост затрат энергии, рост мирового населения, быстрый рост проблем безопасности и расширение глобальной экономической активности.

Заглядывая в будущее, трудно сказать с определенной уверенностью, какой будет низкоуглеродная, или «зеленая экономика», когда мы до нее доберемся, но мы можем быть уверены, что переход к ней от нашей текущей, нестабильной, зависимой от углерода экономики будет очень массивным. Возможно, мы никогда не поборем выбросы углерода, но будем стремиться к достижению углеродной нейтральности. Правда, поскольку наши привычки потребления вряд ли изменятся, необходимы значительные инвестиции и технологическая изобретательность.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен. Там можно найти много всего интересного, чего нет даже на нашем сайте.

Футуролог Рамез Наам так объяснил это ресурсу Gizmodo: «Говоря об энергии, еде, транспорте, домах и подобном: очень малая часть нашего прогресса будет идти через добровольное желание потреблять меньше. Люди отчаянно этому сопротивляются. Если мы хотим преуспеть, нам нужно предоставить больше чистых, не загрязняющих окружающую среду, безопасных для климата вариантов этого всего».

Современный пример

К счастью, достижение низкоуглеродного состояния мира не выходит за рамки наших возможностей. Как рассказала футуролог Мадлен Эшби, у нас уже есть реальный пример: Исландия.

Исландская IDDP-1, первая в мире геотермальная система, работающая на магме

Эта крошечная северная нация уже генерирует 85% собственной энергии устойчивым, хотя и не полностью, углеродно-нейтральным способом. Больше 65% исландской энергии поступает из геотермальных источников, большинство которых обеспечивают страну теплом и электричеством.

Эшби говорит, что большинство других источников энергии в Исландии полагаются на гидроэлектростанции. Гидроэлектричество составляет 72% от общей выработки электроэнергии в Исландии, поэтому она даже может немного продавать — то есть нашла способ превратить зеленую энергию в прибыльную и жизнеспособную отрасль.

В Исландии по сути есть лишь четыре отрасли: рыбалка, пастушество, энергетика и туризм. Эшби отмечает, что с населением в 330 000 человек и с ограниченным пространством для развития, «они должны были стать лучшими во всех этих вещах».

В розничном контексте это значит, что их вещи стоят своих денег. «В Исландии дорого, — говорит Эшби. — Свитера из овечьей шерсти ручной работы по 250 долларов. Чаша тушеной рыбы — 40 долларов. Пинта местного пива — 14 долларов. Шот местного джина? 7 долларов. Бензин? Бензин стоит столько, сколько должен стоить бензин — в мире, пристрастившемся к нефти, исландцы выставляют на бензин кокаиновые цены».

Эшби говорит, что дешево там стоит лишь дешевый китайский импорт — как раз того типа, который оборачивается абсурдными количествами углерода в процессе производства и перевозки — и «безделушки для туристов». Местное производство тоже присутствует, но исландцы живут как белые люди — а потные работники из Бангладеша нет — поэтому цены отражают прожиточный минимум. И люди платят. Поскольку в стабильной экономике вы платите людям ровно то, чего они хотят, чтобы они могли содержать свою семью, говорит Эшби.

Самораспределяющиеся ресурсы

Другой известный пример реального мира — то, что писатель-фантаст и футуролог Карл Шредер называет самораспределяющимися ресурсами; это течение становится сильнее с развитием «Интернета вещей» и блокчейновых технологий вроде Etherium.

Bixi Bike Share в Торонто: чем больше такого, тем меньше углерода в атмосфере

Шредер указывает на Uber в качестве примера. Хотя мы привыкли считать Uber компанией, он говорит, что это скорее посредник между людьми и ресурсом малого пользования: автомобилями. «Нет ничего, что помешало бы подключенным [к Интернету вещей] автомобилям и потенциальным водителям договориться между собой, без посредника — и это касается всех других ресурсов».

Другой пример — смиренная бытовая дрель — инструмент, которым мы в среднем пользуемся несколько минут в течение всей своей жизни. Шредер считает, что «инструментные кооперативы» могут стать потенциальным ответом на недоиспользование этих замечательных вещей, но на этом все не остановится.

«Представьте подключенную дрель, — говорит Шредер. — Если она лежит без дела, она может предложить свои услуги доверенным соседям — с разрешения владельца — и доставить себя вместе с дроном в руки тех, кто в ней нуждается, за считанные минуты. В результате у нас будет меньше дрелей, но больше проделанных с ними работ».

Сила такого подхода не станет очевидной, пока мы не начнем перечислять все излишества вокруг себя. В то же время совсем не обязательно предпринимать суперобщинный подход или отказываться от собственности наших вещей. Поделиться не значит отказаться.

Заглядывая в будущее, он думает, что нам не придется иметь в собственности так много вещей, «но эффекты будут теми же, как если бы мы ими владели; и наши стремления поделиться будут личными, из рук в руки и совершенно добровольными — и куда менее углеродсодержащими».

Думаю, в этой статье вы найдете много производных от углерода слов, с которыми раньше дела не имели.

В поиске низкоуглеродной энергии

Делиться ресурсами и жить припеваючи — это, конечно, хорошо и весело, но чтобы избавить наш мир от зависимости от углерода, нужно также найти лучший способ получать энергию.

Чтобы не пропустить ничего интересного из мира высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram. Там вы узнаете много нового.

«Сегодня электричество в подавляющем большинстве производится из ископаемого топлива, — говорит Рамез Наам. — Если мы хотим побороть изменения климата, придется изменить и это».

600-мегаваттная ветряная ферма Fântânele-Cogealac в Румынии

Ветер (с точки зрения энергии) уже стоит меньше природного газа в большинстве стран (в которых дует ветер) и продолжает падать в цене. Солнце дороже, но падает в цене еще быстрее и в конечном итоге будет стоить в два-три раза меньше ископаемого топлива с точки зрения электроэнергии. Ключом к развитию обоих является хранение энергии. С дешевым хранением, мы могли бы хранить энергию солнца и ветра до тех пор, пока не стемнеет и ветер не уляжется. И цены на хранение энергии тоже быстро снижаются.

Другой вопрос, когда дело доходит до энергии, это как все отразится на общей экономике и как отдельные предприятия и домовладельцы адаптируются к меняющемуся технологическому ландшафту.

По словам Патрика Ханна, консультанта Enshift Power и IGES Canada Ltd., в ближайшее время внимание будет сосредоточено на КПД (efficiency), поскольку на сегодняшний день это наиболее эффективная по затратам стратегия для внедрения. «С этой позиции, пока мы переходим к микро- или общественным подходам к генерации и хранения энергии, мы будем предпринимать необходимые шаги для контроля потраченных впустую ресурсов», — объясняет он.

Остается вопрос, будем ли мы двигаться в сторону массивных централизованных станций, либо перейдем к бессеточной энергетической модели. «Интригующей частью для меня является то, будет ли будущее возобновляемой энергии зависеть от наших крупномасштабных проектов и полагаться на текущую инфраструктуру сети или же мы выберем микросетевой подход, — говорит Ханна. — В случае последнего мы получим солнечное общество, которое будет добывать и хранить собственную энергию и не будет питаться от сети, ну или полностью автономную генерацию и хранение».

Ханна говорит, что это будет решаться, пока промышленность, правительства и потребители будут драться за энергетическое господство. В конце концов, в этой отрасли будет сделано — и потеряно — много денег в зависимости от выбранного направления. Поставщики энергии будут сопротивляться. Солнечные компании могут стать сами себе господами, либо заключить партнерство с местными общинами.

Светлое (буквально) будущее

Наам и Ханна оба переживают, что солнечная энергия будет играть огромную роль по мере перехода к низкоуглеродной экономике. Эта тенденция прекрасно реализуется, и по всему миру предпринимаются гигантские инициативы. Все это мощно указывает в направлении того, какой будет энергия будущего.

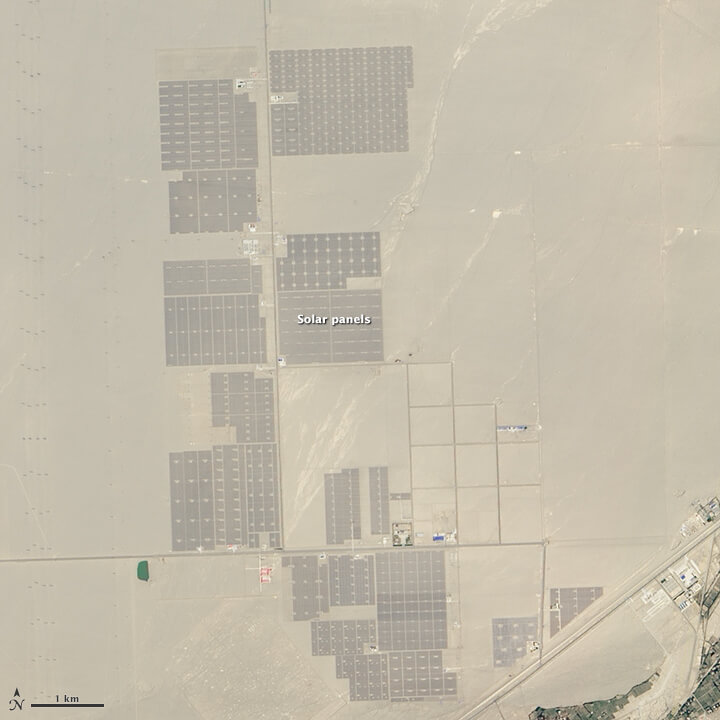

Солнечные фермы на окраине Дуньхуана в северо-западной китайской провинции Ганьсу

Взять первую крупномасштабную электростанцию Китая, которая в настоящее время строится в пустыне Гоби. Эта солнечная ферма растянулась на много миль, ее можно увидеть из космоса, и она в три раза больше той, что была три года назад. NASA объясняет, что это означает с точки зрения добавленной мощности:

«По сообщениям China Daily, установленные солнечные мощности в провинции Ганьсу в 2014 году достигли 5,2 гигаватт. Clean Technica сообщила, что Национальная администрация энергии Китая поставила цель увеличить мощности провинции на дополнительные 0,5 гигаватта в 2015.

По всей стране общая мощность установок в 2014 году составила 28,05 гигаватта, согласно PV Magazine. Из них больше 10 гигаватт были недавно добавлены к мощности в 2014 году, что привело к 200-процентному увеличению киловатт-часов электричества, произведенного с помощью солнечных ферм по сравнению с предыдущим годом.

Китай прибавил больше 5 гигаватт новой мощности в первом квартале 2015 года. Это происходит в рамках огромного плана страны по уходу от угля в сторону возобновляемых и более надежных источников энергии».

Подобные вещи происходят и в США, включая Topaz Plant с 9 миллионами панелей, площадью 9,5 квадратных миль (чуть больше 15 кв. км) и мощностью свыше 500 мегаватт, а также 579-мегаваттный проект Solar Star. Станции вроде таких будут использоваться так же, как опреснительные заводы по производству обильного количества питьевой воды.

Собственно, Topaz Plant

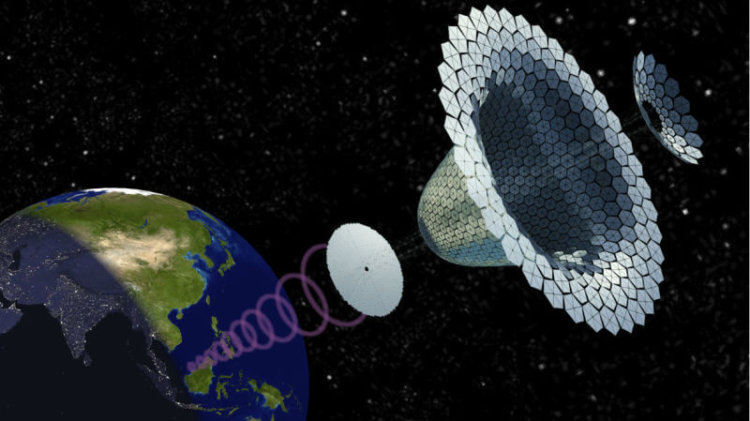

Говоря о середине 21 века, можно допустить, что мы будем добывать солнечную энергию прямо в космосе. Перспективы космических солнечных батарей наметили еще в 1960-х годах; некоторые эксперты считают, что они обладают потенциалом решить все наши энергетические нужды.

Возглавляет это движение Япония со своей системой SBSP. Ее космическое агентство JAXA надеется получить полностью работоспособную систему до 2030 года. Оказавшись на месте, система будет работать на стационарной орбите в 39 000 километрах над экватором, собирая солнечный свет. Затем она будет отправлять энергию на Землю, используя лазерные лучи, с эффективностью конвертации солнечной энергии в лазерную примерно в 42%. Каждый добывающий энергию спутник будет посылать энергию на трехкилометровую в диаметре принимающую станцию, способную вырабатывать гигаватт электричества — достаточно, чтобы дать энергию полумиллиону домов.

Концепция космической солнечной батареи

От малого к большему

Не все согласны с тем, что за солнечной энергией будущее. Эксперт по нанотехнологиями Дж. Сторрс Холл скептично смотрит на то, что ветряные или солнечные фермы когда-нибудь будут покрывать существенный процент энергии, в которой мы нуждаемся, утверждая, что обе технологии противоречат исторической тенденции, которая снижает, а не увеличивает следы производства.

Вместо этого он указывает на нанотехнологии, которые описывает как «расширение биотехнологий за счет других средств».

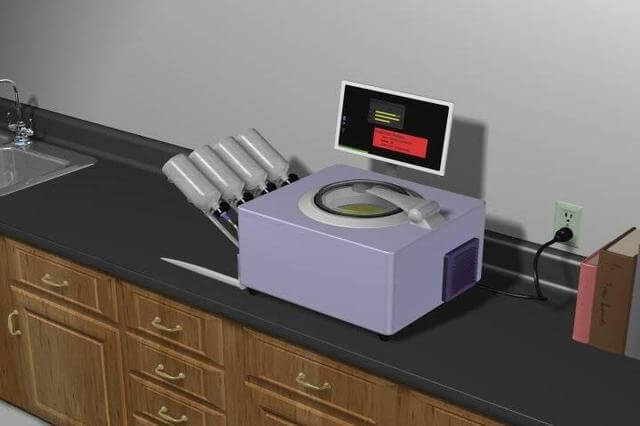

«Вероятнее всего, что у нас появятся настольные, если не карманные, синтезаторы, которые заменят большую часть централизованного фабричного производства и транспортной системы, которые мы имеем сейчас», — говорит Холл. Он говорит о молекулярных ассемблерах, мини-фабриках — святом Граале технологий.

Настольный молекулярный ассемблер глазами художника

«Это будет похоже на то, как персональные компьютеры заменили централизованные мэйнфреймы компьютерных центров за последние десятилетия, — говорит Холл. — Единственное, о чем стоит переживать, так это о том, что персональные синтезаторы будут извлекать слишком много углерода из воздуха».

Холл говорит, что с нанотехнологиями мы сможем заполучить совершенно безуглеродную топливную систему. К примеру, мы могли бы получить возможность обрабатывать аммиак в качестве топлива, по сравнению с не таким уж простым в использовании водородом. Как только такой топливный наноэлемент удастся сделать, он будет производить водяной пар и азот. Такая разработка настолько уменьшит выбросы углекислого газа, которые происходят при транспортировке, что снизит выбросы всех парниковых газов на 14%.

«Чтобы осознать, почему так, достаточно вспомнить, что в ядерном топливе в миллион раз больше энергии, чем в химическом, — говорит он. — В миллион раз меньше добычи ресурсов, в миллион раз меньше обработки и транспортировки, в миллион раз меньше пепла. За ту же произведенную энергию реактор будет требовать меньше топлива, чем ветряная мельница — масла для смазки, что может быть более подходящим?».

Холл говорит, что наши ядерные технологии по-прежнему находятся в зачаточном состоянии, что можно сравнить с ламповыми компьютерами.

Все самые свежие новости из мира высоких технологий вы также можете найти в Google News.

«Примените нанотехнологии к различным технологическим проблемам, и вы получите исключительно чистую и очень дешевую энергетическую базу, — говорит он. — Добавьте производственные возможности нанотехнологий, и вы получите революцию в каждом физическом экономическом секторе, сравнимую с той, что мы видели в мире информационных технологий. Это означает персональные синтезаторы, летающие автомобили, коммерческие путешествия в космос и персональное бессмертие. Если захотите».

Как изменится выращивание пищи

После производства электроэнергии и тепла (25% от глобальных выбросов парниковых газов) идет сельское хозяйство, которое отрезает следующий по величине кусок пирога — 24%.

По словам Рамеза Наама, «производство еды, чтобы поесть, это самое разрушительное действие по отношению к окружающей среде, которое осуществляют люди». Это действие затмевает изменения климата с точки зрения ущерба, который наносит нашей планете. По мнению Наама, 85% обезлесения происходит по вине сельского хозяйства, а перелов в океане приводит к коллапсу для практически каждого вида рыбы, которую мы едим, уничтожает коралловые рифы и жилье, которое они предоставляют.

Единственный способ двигаться дальше — интенсификация сельского хозяйства. «Это означает больше пищи на том же или на меньшем клочке земли, — говорит Наам. — Мы можем это сделать». Но чтобы до этого дойти, нам придется генетически усовершенствовать культуры.

«Правильная генетика может позволить культурам обходиться меньшим количество пестицидов (или вообще от них отказаться), эффективнее расходовать воду, удобрять себя азотом из атмосферы, использовать эффективный фотосинтез для включения большего количества солнечного света в пищу и многое другое. Это огромное дело для каждой страны, но еще более огромное для развивающихся стран, где урожай на квадратный акр намного ниже, поскольку у них нет тракторов, искусственных удобрений или систем ирригации. Поэтому я считаю, что ГМО нам очень пригодится, особенно в беднейших районах мира».

AeroFarms строит крупнейшую в мире вертикальную ферму в Ньюарке, штат Нью-Джерси

Другое потенциальное решение приходит в виде сельского хозяйства с контролируемой средой и связанной с этим практикой вертикального сельского хозяйства. Оно не идеально, но может решить множество проблем, связанных с традиционными способами ведения сельского хозяйства. Президент IGES Canada Ltd., Мишель Аларкон объяснил ресурсу io9, что сельское хозяйство с контролируемой средой имеет ряд серьезных преимуществ:

«По сравнению с обычными фермами (в зависимости от точной конфигурации и используемых технологий), они в 100 раз эффективнее с точки зрения использования пространства, на 70-90% менее зависимы от воды и оставляют меньше углекислого газа. Пища выращивается без использования пестицидов, богата питательными веществами и свободна от химических загрязнений. И поскольку их можно строить буквально повсюду, такие фермы могут обеспечить общество пищей, которая у них нормально не растет».

Патрик Ханна, работающий с Аларконом, считает, что в определенный момент нам понадобится более прочная связь с нашими поставщиками пищи, что будет означать, скорее всего, переход к мелкомасштабным фермерским подходам, и ячейки общества будут работать над местным производством и скотными инициативами. «Будем надеяться, все пойдет по тому пути, когда люди будут работать вместе, чтобы накормить друг друга и всю планету, — говорит он. — Я чувствую, что это приведет к тому, что мы не будем относиться к здоровой пище как к чему-то само собой разумеющемуся».

Ханна предвидит низкоуглеродное будущее, в котором каждый среднестатистический человек живет в высокотехнологической, но при этом целиком функциональной домовой системе — в которой овощи выращиваются прямо дома в полностью автоматизированной умной системе. Растения можно выращивать и собирать поэтапно, что обеспечит свежесобранные овощи и фрукты на каждый день. Каждый дом будет такой миниатюрной экосистемой.

«Дома будут полностью автономными и иметь средства по использованию и повторной переработке воды по мере ее движения через дом; вода из душей, раковин, туалетов и теплиц будет полностью циклизована и заново использоваться с минимальными отходами, — говорит Ханна. — Корпус дома будет захватывать дождевую воду и включать в эту систему».

В более широком масштабе Ханна прогнозирует, что каждая община будет иметь средства выращивать фрукты на деревьях или пастбищных животных для торговли с другими местными сообществами, подобно тому, как было в прошлом. Но признает, что большая часть работы будет полностью автоматизирована или управляться формой искусственного интеллекта.

Заходите в наш специальный Telegram-чат. Там всегда есть с кем обсудить новости из мира высоких технологий.

«Со сбором дождевой воды и включением интеллектуальных систем питания с местным производством энергии, люди снова окажутся на попечении собственной продовольственной и энергетической продукции. Полностью автоматизированная умная система проложит для нас путь в будущее, а мы в ответ отдадим ей часть своего уважения, как это делали в прошлом».

Создание мяса

Еще один крупный сдвиг, по мнению Наама, произойдет в сфере аквакультуры, или рыбоводства. Но когда дело дойдет нашего ненасытного желания поесть мясца, этот момент будет отмечен самым крупным изменением. «Есть животных крайне неэффективно», — говорит Наам, но потребление «продолжает расти по всему миру». Это значит, что нам придется выращивать больше пищи на той же земле, если мы хотим продолжать употреблять в пищу мясо.

«Я не вижу реального способа решить этот вопрос в ближайшее время. Нам придется повысить урожайность на акр, в значительной части потому, что эти культуры будут все больше превращаться в мясо».

Другой вариант — мясо из пробирки. Хотя звучит это ужасно и аппетита не вызывает, перспектива искусственного мяса более чем реальна, и несколько серьезных предприятий занимаются поисками именно такого продукта. Это не только устранит массовый забой скота, но и будет неизмеримо более этичным.

Пока же остается задача снизить стоимость (в настоящее время одна котлетка для гамбургера, сделанная таким образом, обходится в 330 000 долларов) и найти способ быстрого и эффективного производства. Ну и, конечно же, сделать его вкусным.

Надежда на грани отчаяния

Это лишь небольшой пример того, что можно было бы ожидать в ближайшие десятилетия.

Можно также ожидать различных усилий со стороны геоинженеров и попыток связать углерод, чтобы снизить эффекты глобального потепления. Возможно, наши политики и лидеры производств, наконец, договорятся и установят эффективные и действенные ограничения.

В конце концов, впадать в отчаяние не стоит.