Беспахотное земледелие с чего начать

Умное земледелие на даче: думать, а не пахать

Типичный дачник всегда много работает на своем огороде. Весной он вспахивает или перекапывает участок, удобряет землю, проводит посевную, которая включает в себя неизменную посадку картофеля. Потом все лето он выпалывает сорняки, бегает к грядкам с тяжелыми лейками, рыхлит, окучивает, пасынкует… Такой подход к огородничеству на FORUMHOUSE прочно ушел в прошлое. В этой статье мы расскажем вам, какие современные методы применяют участники нашего портала.

Cоседи по даче копают, полют, поливают, а мульчирование, плоскорез и узкие грядки считают бредом и глупостями. Никого не хочу обидеть, но заниматься огородом, как это делали мои родители, очень тяжело.

Органическое земледелие на даче

Многие жители FORUMHOUSE – самые горячие сторонники метода органического земледелия, при котором выращивание плодов происходит в полном согласии с природой, по принципу «не переделывать природу, а помогать ей». Строгие последователи этого метода не пользуются лопатой и тяпкой, не удаляют сорняки, и работают несколько дней в течении сезона – в остальное время собирают урожай.

Основные принципы органического земледелия. Сторонники органического земледелия:

Придерживаясь этих принципов на своем участке, дачник преследует три цели:

Но ОЗ в хозяйстве требует исключительной последовательности и высокой технологической дисциплины! А без этого лучше и не начинать.

Пермакультура Зеппа Хольцера

Пермакультура – направление в органическом земледелии, которое основал известный австрийский натуралист Зепп Хольцер вместе с двумя друзьями.

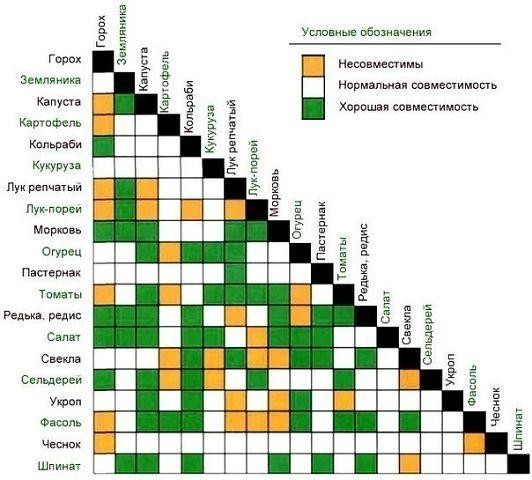

Пермакультурологи ставят перед собой задачу создать сад-огород, который будет сам заботиться о себе. Для этого они подбирают растения, которые стимулируют рост друг друга, не конкурируют за питательные вещества в почве и отпугивают друг от друга вредителей.

Искусство ленивого Хозяина! Вот как я охарактеризовал бы понятие пермакультуры применительно ко всем нам.

Участник нашего портала с ником ShadeXXX с помощью принципов пермакультуры пытается оживить свой участок в степях Казахстана. Сейчас на его глинистом участке нет ничего живого, кроме сухой чахлой травы и комаров, но он уверен, что через несколько лет там будет сад и водоем.

Ленивый огород Бублика

Один из самых известных пермакультуролгов постсоветского пространства – Борис Бублик. Он считает, что любые работы с тяпкой и лопатой вредят огороду: нужно просто не мешать природе, а еще лучше помогать ей, высаживая рядом подходящие растения.

Он не удаляет сорняки, работает в огороде всего несколько дней за сезон, и практически не ухаживает за ним. Огород растет по принципу «съедобный лес», сам, без вмешательства человека. На фото – огород Бориса Бублика.

Беспахотная ресурсосберегающая технология земледелия: переходить или нет?

Преимущества беспахотных ресурсосберегающих технологий

Реализация беспахотных ресурсосберегающих технологий позволяет в 8-10 раз снизить удельный расход дизельного топлива на выполнение работ, в 6-8 раз затраты труда, в 4-6 раз потребность в машинах, а также в 2-4 раза снизить себестоимость производимой продукции растениеводства и тем значительно поднять её конкурентоспособность. Снижение себестоимости производства зерна и других кормовых культур «тянет за собой» снижение себестоимости и повышение рентабельности продукции животноводства. Подтверждением приведенных оценок являются результаты возделывания сельскохозяйственных культур с использованием ресурсосберегающих технологий в ОП «Садовое» Калининградской области на площади 32000 га (таблица 1).

| Наименование продукции | Урожайность, ц/га | Себестоимость производства, руб./кг | Рыночная оптовая цена реализации, руб./кг | Рентабельность, % |

|---|---|---|---|---|

| Кукуруза зерно | 90-100 | 2,94 | 9,00 | 206,1 |

| Пшеница озимая | 85-95 | 1,62 | 7,00 | 332,1 |

| Ячмень яровой | 75-85 | 1,94 | 8,00 | 312,4 |

| Пшеница яровая | 55-65 | 2,90 | 7,50 | 158,6 |

| Тритикале яровая | 65-70 | 3,06 | 7,50 | 145,1 |

| Соя бобы | 25-35 | 8,51 | 20,00 | 135,0 |

| Горох зерно | 30-35 | 5,32 | 8,50 | 59,9 |

Эта необычайно эффективная технология не является чем-то абсолютно новым, ее теоретические предпосылки опубликованы в «Новой системе земледелия» И.Е. Овсинским еще в 1895 году, а изучением ее возможностей в различных природно-климатических условиях до сих пор занимаются ученые научно-исследовательских и образовательных учреждений, передовые производственные коллективы. На территории стран СНГ и Таможенного Союза эта технология распространяется со скоростью около 1 млн га в год, однако, в условиях наших необъятных просторов и растущей экономики, этот показатель должен бы быть гораздо выше.

Почему, несмотря на очевидные экономическую эффективность и снижение зависимости урожайности от климатических проявлений глобального потепления, распространение беспахотных ресурсосберегающих технологий в растениеводстве России и других стран Таможенного Союза, происходит так медленно?

На наш взгляд, это связано с рядом достаточно распространенных заблуждений, наиболее значимые из которых:

Разберем каждый из этих пунктов подробнее.

1. Дорогостоящая техника

Многих сельхозпроизводителей «отпугивает» от перехода на беспахотные технологии необходимость приобретения весьма дорогостоящих машин, в первую очередь широкозахватных посевных комплексов и агрегатируемых с ними мощных тракторов (фото 1). Приобретение такой техники не всем хозяйствам «по карману», а существующие меры государственной поддержки, к сожалению, пока недостаточны.

Фото 1. Посев зерновых широкозахватным посевным комплексом Bourgault.

Известно, что стоимость машин для реализации ресурсосберегающей технологии на какой-то площади, например, 5000 или 10000 га, примерно в 4-5 раз меньше стоимости комплекта машин для возделывания на той же площади сельскохозяйственных культур с использованием традиционных технологий. Сравните посевной комплекс, способный одновременно готовить семенное ложе, выполнять прямой посев, вносить минеральные удобрения, заделывать семенную борозду и прикатывать посевы с множеством тракторов, плугов, культиваторов, борон, сеялок, катков и других машин для выполнения того же объема работ с использованием традиционной технологии.

Необходимо также учитывать: чем больше одновременно работающих на поле машин, тем больше эксплуатационных отказов, затрат труда и запасных частей для их устранения. Опыт показывает: как бы ни дорога была техника для реализации инновационной технологии, окупается она всего за один-два года!

Сегодня на российском рынке присутствует множество посевных комплексов зарубежного и отечественного производства с рабочими органами для различных природно-климатических и почвенных условий, с шириной захвата от 18-21 м для больших сельскохозяйственных предприятий – до 4,8-6 м для крестьянских (фермерских) хозяйств. Ассортимент, как говорится, – на любые «вкус и кошелек». Причем, многие модели отечественного производства по ряду показателей ничуть не уступают зарубежным аналогам и по цене очень даже привлекательны.

2. Выравнивание полей

Существует мнение, что на этапе внедрения беспахотной ресурсосберегающей технологии, в течение двух-трех лет обязательна поверхностная обработка почвы на глубину посева (5-7 см с учетом случайного разброса) для выравнивания полей.

По сути, предполагается двухэтапный переход на нулевую систему обработки почвы. Необходимость такого перехода можно связать с условиями региона: при достаточной влагообеспеченности и благоприятном температурном режиме такое мнение, хоть и спорное, но, наверное, может иметь право на существование.

Действительно, в результате поверхностной обработки почвы, а также выполнения каждого последующего прохода агрегатов под углом к предыдущему, исключения проходов машин по переувлажненному полю «с нарезанием колеи», поверхность в течение двух-трех лет постепенно выравнивается, создаются предпосылки для минимального разброса глубины высева семян и неравномерности всходов, для роста урожайности.

В условиях повышенной влажности, поверхностная обработка приведет к оптимизации температурного режима, ускорит создание благоприятных физико-механических условий. Посев в лучшие сжатые агротехнические сроки приведет к повышению урожайности возделываемых культур, валового производства и снижению себестоимости производимой продукции.

В условиях недостаточной влагообеспеченности, поверхностная обработка почвы непременно приведет к дополнительным потерям продуктивной влаги и недополучению урожая, поэтому в регионах с засушливым климатом целесообразен прямой посев без промежуточного этапа.

3. Переуплотнение почв

Достаточно распространено мнение о том, что при реализации минимальной и нулевой беспахотных технологий, накапливается уплотнение почвы, вглубь культурного горизонта перестают поступать влага и воздух, падает урожайность возделываемых культур. Для устранения этого явления, якобы, раз в три-четыре года, обязательна глубокая обработка почвы, лучше плоскорезная без оборота пласта.

Под влиянием этого мнения, некоторые сельхозпроизводители приобретают весьма дорогостоящие почвообрабатывающие агрегаты (фото 2А и 2Б) – почвоуглубители, плоскорезы, выполняют огромные объемы весьма затратных работ… А нужно ли это делать?

Фото 2А. Глубокорыхлитель мульчирующий John Deere 2100 в работе.

Фото 2Б. Глубокорыхлитель John Deere 2700 для рыхления почвы на глубину до 40-45 см.

Нам представляется, что согласиться с обоснованностью указанного выше агротехнического приёма нельзя по следующим причинам.

Первая: практически на всей территории России зимой почва промерзает на какую-то глубину, зависящую от значений и времени воздействия отрицательных температур. При замерзании вода расширяется и разрывает связи между элементарными структурными агрегатами почвы – происходит как бы рыхление почвы на достаточно большую глубину (гораздо большую, чем это можно сделать отвальными плугами или плоскорезами) без механического воздействия. При этом происходит и разрушение, так называемой «подплужной подошвы», образующейся на границе между периодически обрабатывающимся и не обрабатывающимся горизонтами почвы.

Оседание разрыхленной таким образом почвы можно наблюдать весной после ее оттаивания и прогревания. Постепенно восстанавливается несущая способность почвы, ее плотность повышается до, так называемого, равновесного состояния. Плотность почвы в равновесном (естественном природном) состоянии гораздо выше плотности свежевспаханного или прокультивированного поля, но идеально подходит для обеспечения жизнедеятельности семян, всходов, развития растений и их корневых систем.

Вторая: реализация ресурсосберегающей технологии связана с использованием посевных комплексов – комбинированных агрегатов, выполняющих за один проход одновременно несколько технологических операций: создание семенного ложа, высев семян возделываемой культуры, внесение минеральных удобрений, заделку семян и удобрений, прикатывание посевов. Удельное тяговое сопротивление посевного комплекса гораздо ниже аналогичного показателя для плуга или культиватора, что, при одной и той же мощности двигателя трактора, позволяет использовать более широкозахватные агрегаты. Чем больше рабочая ширина захвата агрегата и количество одновременно выполняемых операций, тем меньшее число проходов он делает по полю и меньше уплотняющих воздействий. Таким образом, при использовании комбинированных широкозахватных агрегатов, образования подплужной подошвы практически не происходит.

Третья: огромную роль в аккумулировании зимней влаги и предоставлении доступа воздуха вглубь культурного горизонта почвы играет система естественных дрен, образующихся при разложении корневых систем закончивших сезонную вегетацию растений. При обработке почвы с оборотом или без оборота пласта происходит их разрушение. Для восстановления разрушенной таким образом системы дрен, необходимо два-четыре года.

4. Много удобрений

Принято считать, что реализация ресурсосберегающей технологии непременно связана с обильным применением минеральных удобрений. Так ли это?

Действительно, удобрения необходимы для возмещения выноса урожаем питательных веществ из почвы. Но ведь такая необходимость существует не только при использовании беспахотной ресурсосберегающей, но и любой другой технологии! Если мы не можем отказаться от применения удобрений, то их нужно чем-то заменить. Возмещение выноса питательных веществ из почвы урожаем возможно не только синтетическими минеральными удобрениями, но и органическими животного или растительного происхождения в виде навоза, промежуточных и сидеральных культур, соломы зерновых, заделываемых в почву в качестве «зеленых удобрений».

Заделка в почву зеленых удобрений также непростой вопрос. Зеленую массу сидеральной культуры, также, как и стебли зерновых культур, можно скосить с измельчением и равномерно разбросать по поверхности поля для создания или пополнения мульчирующего слоя. Мульчирующий слой будет защищать почву от перегрева и потерь продуктивной влаги, от образования корки на поверхности почвы и будет постепенно разлагаться, доставляя вглубь культурного горизонта вместе с атмосферными осадками органический углерод.

Разбросанную по поверхности поля измельченную зеленую массу можно механически заделывать в почву. Пахота с оборотом пласта для этого, как мы указывали выше, не годится. Выполнить вертикальную обработку почвы без перемещения слоев, в щадящем режиме для системы уже имеющихся и продолжающих образовываться естественных дрен, можно, например, с помощью дисковой бороны типа Greаt Plains Turbo Max или подобной c минимальными глубиной обработки и углом атаки батарей. Эта дисковая борона (фото 3А и 3Б) прекрасно измельчает и заделывает в почву даже растения на корню.

Фото 3А. Дисковая борона Greаt Plains Turbo Max c регулированием угла атаки батарей в диапазоне от 0 до 6 градусов из кабины трактора.

Фото 3Б. Дисковая борона Greаt Plains Turbo Max на заделке в почву сорной растительности без перемещения слоев культурного горизонта.

Таким образом, при реализации ресурсосберегающих технологий, за счет использования научно-обоснованного севооборота, можно сократить применение минеральных удобрений до разумного минимума или заменить их органическими.

5. Дорогостоящие пестициды

Принято считать, что реализация ресурсосберегающей технологии непременно связана с затратами на применение дорогостоящих гербицидов, стоимость которых может значительно снизить или даже превысить экономию средств от исключения глубокой обработки почвы.

При отказе от пахоты с заделкой сорной растительности на дне борозды, борьба с сорняками и вредителями без гербицидов якобы затруднительна или вовсе невозможна. В действительности же пахота с оборотом пласта проблем борьбы с сорной растительностью не решает: семена сорняков при длительном нахождении в почве, всхожести не теряют и при следующей, в соответствии с севооборотом, пахоте они выворачиваются на поверхность поля и продолжают свою вредоносную жизнедеятельность.

Нужно также учесть, что применение гербицидов отрицательно сказывается на здоровье человека – звена продуктовой цепочки. С появлением высокоэффективных гербицидов сплошного действия, у многих специалистов появилось ложное мнение – вот она, панацея от всех проблем! Однако, в мире всё громче звучат возражения – глифосат содержащие препараты вызывают онкологические заболевания! Все больше стран принимают решения о запрещении их применения и процесс этот продолжается.

Что же делать? – Есть альтернатива! Вместо химических методов борьбы с сорной растительностью, необходимо переходить на биологические. Проблемы борьбы с сорной растительностью могут быть решены использованием аллопатических севооборотов, в которых подавление жизнедеятельности сорняков происходит за счет естественного антогонизма растений-предшественников возделываемой культуры. Например, хорошими аллопатами являются горчица, рапс, рожь и другие культуры.

Таким образом, при реализации беспахотных технологий, за счет научно-обоснованного севооборота можно практически полностью отказаться от применения гербицидов.

6. Пары в севообороте

Принято считать, что использование паров в севообороте позволяет сберегать и накапливать в почве продуктивную влагу, эффективно вести борьбу с сорной растительностью, сохранять плодородие земель.

В действительности же наличие в севообороте пара (в первую очередь черного пара) приводит к выводу из оборота земель и тем снижает эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, не решает проблем накопления влаги и повышения плодородия почвы. Напротив, при любом механическом рыхлении, происходит проникновение вглубь обработанного горизонта почвы воздуха, окисление органического углерода кислородом воздуха и превращение его в летучие соединения (в парниковые газы) с выбросом в атмосферу. Технология ухода за черным паром предусматривает несколько, в течение сезона, сплошных культиваций для провоцирования роста и механического уничтожения сорной растительности, приводит, как указано выше, к потерям гумуса, влаги и к уплотнению почвы.

Известно, что за последние 100 лет интенсивного ведения земледелия, содержание гумуса в землях сельскохозяйственного назначения уменьшилось не менее чем в два раза. Другой технологии, кроме нулевой обработки почвы, для сохранения гумуса не существует! Нулевая технология – единственная технология, позволяющая не только сохранять, но и увеличивать содержание гумуса почвы – осуществлять самовосстановление и увеличение плодородия.

Несколько иначе обстоит дело при использовании химического пара, когда в ходе ухода за паровым полем механическое рыхление почвы не производится. Однако лучший вариант – пар, занятый сидеральной культурой. Сидеральная культура своими листьями затеняет почву, чем способствует понижению температуры и уменьшению испарений влаги. Затенение почвы и конкурентное использование питательных веществ создают неблагоприятные условия для развития сорной растительности.

Произрастание сидеральных культур и многолетних трав, отсутствие механического рыхления, способствуют ускоренному созданию системы естественных дрен, аккумулированию продуктивной влаги. Проникновение вглубь культурного горизонта воздуха способствует разложению пожнивных остатков без образования органических кислот и закисления почвы.

Особенности перехода на беспахотную технологию

Нельзя не осветить внедренческую часть проблемы. Руководители узнают о необычайно эффективной технологии из публикаций, семинаров, от специалистов соседних хозяйств. Воодушевленные открывающимися перспективами, приобретают технику, начинают работы, но… ожидаемого результата почему-то нет?!

Оказывается, что при кажущейся простоте, технология содержит ряд нюансов, не позволяющих вот так сразу, «в лоб», взять и внедрить ее в производство. Нужно разработать севооборот и структуру посевных площадей, технологические карты с указанием технологических операций. Подобрать машины с необходимыми для конкретных условий рабочими органами, скомплектовать агрегаты, выполнить их регулировки. Подобрать семена сортов сельскохозяйственных культур, наиболее легко адаптирующиеся к условиям именно этой технологии. Разработать системы применения удобрений и защиты растений. Подобрать исполнителей, предложить им обоснованные условия материального стимулирования. Гарантиями успешности организационных мероприятий являются также заранее обоснованные калькуляция затрат, бюджеты доходов и расходов, обучение персонала. Без проведения подготовительного этапа, можно рассчитывать не столько на урожай, сколько «на авось».

А как выполнить подготовительные работы, если опыта реализации технологии в хозяйстве пока нет? Выручат сельскохозяйственные консультанты – они ознакомятся с природно-климатическими условиями вашего хозяйства, помогут подобрать технику. Выполнят технологические расчеты, обучат персонал (вначале в аудитории, а затем и в поле). Обращайтесь. К кому? Да хотя бы к СКК «Виктория-Агро»!

Таким образом, напрашивается вывод, что объективных причин для сдерживания широкого распространения высокоэффективных беспахотных ресурсосберегающих и самовосстанавливающих плодородие почв технологий не существует.

Генеральный директор СКК «Виктория-Агро», профессор В.М. Тараторкин, 8-967-233-32-50.

Теплые грядки для беспахотного земледелия за 12 шагов

Теплые грядки — ключевая составляющая беспахотного органического земледелия. Давайте рассмотрим на практике, как организовать такие грядки не перекапывая почву и получать хороший урожай.

Пионером о области органического земледелия считается японец Фукуока Масанобу, который начал свои эксперименты в природном земледелии еще в 1938 году. Его очень продуктивные методы органического сельского хозяйства не требуют трудоемкой обработки почвы, прополки, или применения синтетических пестицидов или удобрений. В самой известной своей книге «Революция одной соломинки», написанной в 1975 году, Фукуока Masanobu выступает за возвращение зерна и рисовой соломы на поля в качестве способа обогащения развития почвы.

Такой же концепции придерживается и американская огородница, Рут Стаут, которая в 1971 году выпустила книгу «No-Work Garden Book», где она утверждает, что все грядки нужно покрывать плотным слоем соломы и зеленой мульчи.

После были Билл Моллисон и Дэвид Холмгрен, которые совершенствовали свои концепции в природном стиле сельского хозяйства с публикацией Основ пермакультуры в 1978 году.

У нас известны такие современники как Николай Курдюмов, Борис Бублик и др., из предшественников Иван Евгеньевич Овсинский, Андре́й Тимофе́евич Боло́тов.

Главной идеей, которая обьединяет труды всех этих людей состоит в том, что качество почвы значительно улучшится, если оставить ее нетронутой: не культивировать, не пахать и не копать. Они считали, что почва обогащается за счет разложения мульчи в верхних слоях, создавая тем самым микрофлору для образования популяции червей и микроорганизмов, которые повышают урожайность. Их идеи были впоследствии обьединены одним более широким термином «Система нулевой обработки почвы».

Есть много способов реализации беспаходного огорода. Это только один из методов.

1. Выбираем участок, на котором есть как минимум 6 часов прямого солнечного света. Учитывая движение солнца на протяжении летнего и зимнего сезонов.

2. Создаем 4 грядки на которых мы будем практиковать севооборот для того, чтобы поддерживать высокую урожайность почвы, снизить шансы для появления вредителей.

Каждый год мы будем перемещать эти овощи на следующую грядку по кругу.

Отдельно мы делаем грядку для многолетних растений, таких как спаржа, клубника и ревень.

3. Так как наша земля чрезвычайно глинистая, мы посыпали известь по траве, чтобы помочь ослабить глину. Потом мы выложили уцелевшие шпалы, в качестве опоры для четырех основных грядок. Эти грядки надо хорошо полить.

4. Поверх мокрой травы, мы выложили большие листы картона (все скобы и упаковочную ленту нужно удалить). Это помогает подавить сорняки. Картон тоже надо тщательно смочить.

5. Дальше разбираем тюки измельченной соломы из люцерны и посыпаем по сырому картону. Поверх даем солому с длинным стеблем люцерны. Снова все это поливаем.

6. Дальше готовим удобрение для грядки. В нашем случаем это земля из старого курятника. Мы просеиваем ее через сетку, чтобы избежать сорняков, убрать сучья и камни. Это была смесь старого куриного помета, почвы, опилок и компоста. Все смачиваем. Это будет удобрением для нашей рассады.

7. Дальше привозим семена и рассаду, а также 2 тонны земли смешанной с коровьим навозом. (Некоторые специалисты не используют навоз при выращивании растений.)

8. Удобрения мы аккуратно выкладываем мастерком в отверствия в соломе, куда мы перед этим бросили пару ковшей грунта / навоза. Красота этого подхода заключается в том, что вам нужно использовать почву только там, где у вас есть растения. Это дешевле и существенно экономит почву.

9. Дальше небольшим мастерком делаем проем для саженцев и семян, учитывая все рекомендации по расстоянию и глубине их посадки. Поливаем их смесью воды и экстракта морских водорослей, для стимуляции роста корней. И снова покрываем все соломой, чтобы защитить почву от высыхания.

10. Конечно сюда очень быстро приползут улитки и слизняки. Для борьбы с ними мы разрезали несколько пластмассовых канистр и заполнили их пивом или вином, обязательно оставляя мостик для того, чтобы слизнякам было легко туда взобраться. Сладкий аромат будет привлекать их и они будут падать в канистру. Кроме этого мы обложили хвоей нашу рассаду, чтобы к ней было трудно подобраться. Ночью мы выходили с факелом и собирали тех слизняков, которые не попадали в канистру.

12. Первые 2 недели мы активно поливаем сажанцы и семена. Остальную влагу солома и мульча будет собирать самостоятельно из дождя, росы или тумана. Если где-то протыкаются сорняки их нужно вытягивать, или просто душить другим слоем соломы.

Это только один из возможных сценариев создания теплых грядок, но 4 грядки это на так уж много и они не заберут у вас много времени и сил, вы можете следить за ними только по выходным. А главное вы обеспечите себя натуральными продуктами без тяжелого копания в земле.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов