что вреднее кт или рентген головы

Доза облучения при рентгене, КТ, МРТ и УЗИ: ну сколько можно?

Обзор

Из всех лучевых методов диагностики только три: рентген (в том числе, флюорография), сцинтиграфия и компьютерная томография, потенциально связаны с опасной радиацией — ионизирующим излучением. Рентгеновские лучи способны расщеплять молекулы на составные части, поэтому под их действием возможно разрушение оболочек живых клеток, а также повреждение нуклеиновых кислот ДНК и РНК. Таким образом, вредное воздействие жесткой рентгеновской радиации связано с разрушением клеток и их гибелью, а также повреждением генетического кода и мутациями. В обычных клетках мутации со временем могут стать причиной ракового перерождения, а в половых клетках — повышают вероятность уродств у будущего поколения.

Вредное действие таких видов диагностики как МРТ и УЗИ не доказано. томография основана на излучении электромагнитных волн, а ультразвуковые исследования — на испускании механических колебаний. Ни то ни другое не связано с ионизирующей радиацией.

Ионизирующее облучение особенно опасно для тканей организма, которые интенсивно обновляются или растут. Поэтому в первую очередь от радиации страдают:

Особенно чувствительны к облучению дети всех возрастов, так как уровень обмена веществ и скорость клеточного деления у них гораздо выше, чем у взрослых. Дети постоянно растут, что делает их уязвимыми перед радиацией.

Вместе с тем, рентгеновские методы диагностики: флюорография, рентгенография, рентгеноскопия, сцинтиграфия и компьютерная томография широко используются в медицине. Некоторые из нас подставляются под лучи рентгеновского аппарата по собственной инициативе: дабы не пропустить важное и обнаружить незримую болезнь на самой ранней стадии. Но чаще всего на лучевую диагностику посылает врач. Например, вы приходите в поликлинику, чтобы получить направление на оздоровительный массаж или справку в бассейн, а терапевт отправляет вас на флюорографию. Спрашивается, к чему этот риск? Можно ли измерить «вредность» при рентгене и сопоставить её с необходимостью такого исследования?

Учет доз облучения

По закону, каждое диагностическое исследование, связанное с рентгеновским облучением, должно быть зафиксировано в листе учета дозовых нагрузок, который заполняет и вклеивает в вашу амбулаторную карту. Если вы обследуетесь в больнице, то эти цифры врач должен перенести в выписку.

На практике этот закон мало кто соблюдает. В лучшем случае вы сможете найти дозу, которой вас облучили, в заключении к исследованию. В худшем — вообще никогда не узнаете, сколько энергии получили с незримыми лучами. Однако ваше полное право — потребовать от врача рентгенолога информацию о том, сколько составила «эффективная доза облучения» — именно так называется показатель, по которому оценивают вред от рентгена. Эффективная доза облучения измеряется в милли- или микрозивертах — сокращенно «мЗв» или «мкЗв».

Раньше дозы излучения оценивали по специальным таблицам, где были усредненные цифры. Теперь каждый современный рентгеновский аппарат или компьютерный томограф имеют встроенный дозиметр, который сразу после исследования показывает количество зивертов, полученных вами.

Доза излучения зависит от многих факторов: площади тела, которую облучали, жесткости рентгеновских лучей, расстояния до лучевой трубки и, наконец, технических характеристик самого аппарата, на котором проводилось исследование. Эффективная доза, полученная при исследовании одной и той же области тела, например, грудной клетки, может меняться в два и более раза, поэтому постфактум подсчитать, сколько радиации вы получили можно будет лишь приблизительно. Лучше выяснить это сразу, не покидая кабинета.

Какое обследование самое опасное?

Для сравнения «вредности» различных видов рентгеновской диагностики можно воспользоваться средними показателями эффективных доз, приведенных в таблице. Это данные из методических рекомендаций № 0100/, утвержденных Роспотребнадзором в 2007 году. С каждым годом техника совершенствуется и дозовую нагрузку во время исследований удается постепенно уменьшать. Возможно в клиниках, оборудованных новейшими аппаратами, вы получите меньшую дозу облучения.

| Часть тела, орган | Доза мЗв/процедуру | |

|---|---|---|

| пленочные | цифровые | |

| Флюорограммы | ||

| Грудная клетка | 0,5 | 0,05 |

| Конечности | 0,01 | 0,01 |

| Шейный отдел позвоночника | 0,3 | 0,03 |

| Грудной отдел позвоночника | 0,4 | 0,04 |

| Поясничный отдел позвоночника | 1,0 | 0,1 |

| Органы малого таза, бедро | 2,5 | 0,3 |

| Ребра и грудина | 1,3 | 0,1 |

| Рентгенограммы | ||

| Грудная клетка | 0,3 | 0,03 |

| Конечности | 0,01 | 0,01 |

| Шейный отдел позвоночника | 0,2 | 0,03 |

| Грудной отдел позвоночника | 0,5 | 0,06 |

| Поясничный отдел позвоночника | 0,7 | 0,08 |

| Органы малого таза, бедро | 0,9 | 0,1 |

| Ребра и грудина | 0,8 | 0,1 |

| Пищевод, желудок | 0,8 | 0,1 |

| Кишечник | 1,6 | 0,2 |

| Голова | 0,1 | 0,04 |

| Зубы, челюсть | 0,04 | 0,02 |

| Почки | 0,6 | 0,1 |

| Молочная железа | 0,1 | 0,05 |

| Рентгеноскопии | ||

| Грудная клетка | 3,3 | |

| ЖКТ | 20 | |

| Пищевод, желудок | 3,5 | |

| Кишечник | 12 | |

| Компьютерная томография (КТ) | ||

| Грудная клетка | 11 | |

| Конечности | 0,1 | |

| Шейный отдел позвоночника | 5,0 | |

| Грудной отдел позвоночника | 5,0 | |

| Поясничный отдел позвоночника | 5,4 | |

| Органы малого таза, бедро | 9,5 | |

| ЖКТ | 14 | |

| Голова | 2,0 | |

| Зубы, челюсть | 0,05 | |

Очевидно, что самую высокую лучевую нагрузку можно получить при прохождении рентгеноскопии и компьютерной томографии. В первом случае это связано с длительностью исследования. Рентгеноскопия обычно проводится в течение нескольких минут, а рентгеновский снимок делается за доли секунды. Поэтому при динамичном исследовании вы облучаетесь сильнее. Компьютерная томография предполагает серию снимков: чем больше срезов — тем выше нагрузка, это плата за высокое качество получаемой картинки. Еще выше доза облучения при сцинтиграфии, так как в организм вводятся радиоактивные элементы. Вы можете прочитать подробнее о том, чем отличаются флюорография, рентгенография и другие лучевые методы исследования.

Чтобы уменьшить потенциальный вред от лучевых исследований, существуют средства защиты. Это тяжелые свинцовые фартуки, воротники и пластины, которыми обязательно должен вас снабдить врач или лаборант перед диагностикой. Снизить риск от рентгена или компьютерной томографии можно также, разнеся исследования как можно дальше по времени. Эффект облучения может накапливаться и организму нужно давать срок на восстановление. Пытаться пройти диагностику всего тела за один день неразумно.

Как вывести радиацию после рентгена?

Какова допустимая доза облучения при медицинских исследованиях?

Сколько же раз можно делать флюорографию, рентген или КТ, чтобы не нанести вреда здоровью? Есть мнение, что все эти исследования безопасны. С другой стороны, они не проводятся у беременных и детей. Как разобраться, что есть правда, а что — миф?

Оказывается, допустимой дозы облучения для человека при проведении медицинской диагностики не существует даже в официальных документах Минздрава. Количество зивертов подлежит строгому учету только у работников рентгенкабинетов, которые изо дня в день облучаются за компанию с пациентами, несмотря на все меры защиты. Для них среднегодовая нагрузка не должна превышать 20 мЗв, в отдельные годы доза облучения может составить 50 мЗв, в виде исключения. Но даже превышение этого порога не говорит о том, что врач начнет светиться в темноте или у него вырастут рога мутаций. Нет, 20–50 мЗв — это лишь граница, за которой повышается риск вредного воздействия радиации на человека. Опасности среднегодовых доз меньше этой величины не удалось подтвердить за многие годы наблюдений и исследований. В тоже время, чисто теоретически известно, что дети и беременные более уязвимы для рентгеновских лучей. Поэтому им рекомендуется избегать облучения на всякий случай, все исследования, связанные с рентгеновской радиацией, проводятся у них только по жизненным показаниям.

Опасная доза облучения

Доза, за пределами которой начинается лучевая болезнь — повреждение организма под действием радиации — составляет для человека от 3 Зв. Она более чем в 100 раз превышает допустимую среднегодовую для рентгенологов, а получить её обычному человеку при медицинской диагностике просто невозможно.

Есть приказ Министерства здравоохранения, в котором введены ограничения по дозе облучения для здоровых людей в ходе проведения профосмотров — это 1 мЗв в год. Сюда входят обычно такие виды диагностики как флюорография и маммография. Кроме того, сказано, что запрещается прибегать к рентгеновской диагностике для профилактики у беременных и детей, а также нельзя использовать в качестве профилактического исследования рентгеноскопию и сцинтиграфию, как наиболее «тяжелые» в плане облучения.

Количество рентгеновских снимков и томограмм должно быть ограничено принципом строгой разумности. То есть исследование необходимо лишь в тех случаях, когда отказ от него причинит больший вред, чем сама процедура. Например, при воспалении легких приходится делать рентгенограмму грудной клетки каждые 7–10 дней до полного выздоровления, чтобы отследить эффект от антибиотиков. Если речь идет о сложном переломе, то исследование могут повторять еще чаще, чтобы убедиться в правильном сопоставлении костных отломков и образовании костной мозоли

Есть ли польза от радиации?

Известно, что в номе на человека действует естественный радиационный фон. Это, прежде всего, энергия солнца, а также излучение от недр земли, архитектурных построек и других объектов. Полное исключение действия ионизирующей радиации на живые организмы приводит к замедлению клеточного деления и раннему старению. И наоборот, малые дозы радиации оказывают общеукрепляющее и лечебное действие. На этом основан эффект известной курортной процедуры — радоновых ванн.

В среднем человек получает около 2–3 мЗв естественной радиации за год. Для сравнения, при цифровой флюорографии вы получите дозу, эквивалентную естественному облучению за 7–8 дней в году. А, например, полет на самолете дает в среднем 0,002 мЗв в час, да еще работа сканера в зоне контроля 0,001 мЗв за один проход, что эквивалентно дозе за 2 дня обычной жизни под солнцем.

Все материалы сайта были проверены врачами. Однако, даже самая достоверная статья не позволяет учесть все особенности заболевания у конкретного человека. Поэтому информация, размещенная на нашем сайте, не может заменить визита к врачу, а лишь дополняет его. Статьи подготовлены для ознакомительных целей и носят рекомендательный характер. При появлении симптомов, пожалуйста, обратитесь к врачу.

Что лучше и безопаснее, рентген или КТ?

Рентген и компьютерная томография относятся к методам диагностики, позволяющим провести исследование внутренних органов с большой степенью точности. Но пациентов часто беспокоит вопрос, что вреднее, КТ или рентген?

КТ или рентген обследование

КТ является достаточно новым и усовершенствованным методом рентгенологического исследования. Ответить точно, что безопаснее, рентген или КТ, достаточно сложно. Оба способа основаны на прохождении через тело человека ионизирующего излучения. Полученная доза зависит от многих факторов: от облучаемой площади до технических характеристик аппарата. Сегодня установки для исследования модернизируются, их вред сводится к минимуму, Поэтому нельзя однозначно сказать, что вреднее, рентген или компьютерная томография. Но в целом рентген является более безопасным методом, чем КТ, хотя и менее информативным.

Отличие КТ от рентгена

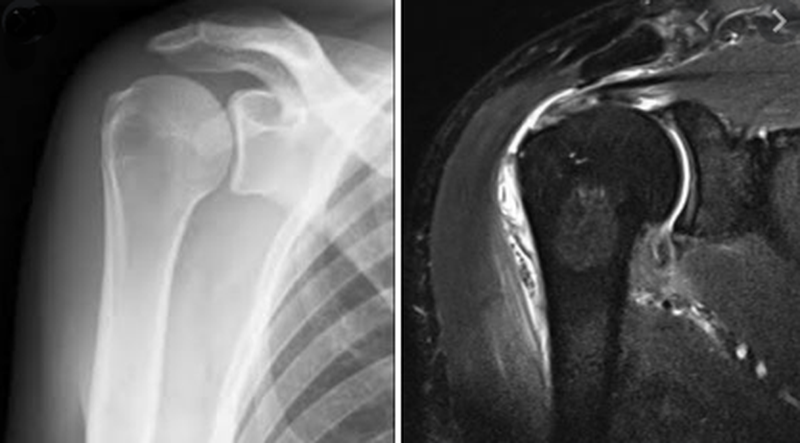

Обычный метод рентгенографии – это линейное сканирование. Изображение создается путем одноразового прохождения пучка лучей сквозь исследуемую область. Снимки получаются лишь в одной плоскости. КТ дает возможность сделать послойные срезы обследуемого участка. Изображения создаются в разных плоскостях.

Ограничения для проведения КТ и рентгена

Ограничениями для проведения обоих исследований являются:

Преимущества и недостатки обоих методов

Что лучше, рентген или КТ?

Недостатки КТ, по сравнению с рентгенографией:

Рентген применяется при диагностике:

Опасности при проведении КТ и рентгена

При прохождении процедуры опасность представляет ионизирующее излучение, которое способно:

Противопоказания для проведения КТ и рентгена

Без крайней необходимости рентген или КТ не делаются:

Какой результат точнее?

Несмотря на то, что компьютерная томография несколько вреднее рентгена, ее диагностические возможности неизмеримо шире, а полученные результаты – точнее. Заменить томограф обычным рентгеновским аппаратом нельзя, обратная же процедура вполне возможна. Однако нет смысла проводить ее без необходимости, подвергаясь лишней лучевой нагрузке. Риск оправдан только в случае, если результатов рентгенографии недостаточно для постановки диагноза.

Рентген и МРТ, в чем разница?

Визуализационные методы диагностики (рентгенография, флюорография, КТ, МРТ и др.) активно используются во всех отраслях медицины. С их помощью можно рассмотреть внутренние ткани организма без повреждения кожных покровов и лишних рисков. Рентген или МРТ дают изображение областей, скрытых от невооруженного глаза. Благодаря обсуждаемым методам врачи могут беспристрастно оценить состояние больного, правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение. Однако информативность этих процедур существенно отличается в разных клинических ситуациях.

Чем отличается МРТ от рентгена?

Основная разница между процедурами кроется в лежащих в их основе физических явлениях. МРТ базируется на способности магнитного поля высокой напряженности менять ориентацию атомов водорода в молекулах воды в клетках. Радиочастотные волны резко возвращают их в исходное положение, выделяется энергия. Аппарат регистрирует резонансный ответ, а компьютерная программа делает из зафиксированных колебаний изображение. Структура картинки на снимках обусловлена интенсивностью выделения энергии, которая в свою очередь зависит от количества атомов водорода, поэтому рыхлые, богатые жидкостью образования четко видны.

Рентген базируется на способности радиолучей проходить сквозь ткани и задерживаться в более плотных из них. Исследуемую часть тела располагают между двумя поверхностями, одна из которых выделяет лучи, а вторая их улавливает. Результаты фиксируются рентген-установкой. В зависимости от изменения плотности излучения, прошедшего через тело, получается картинка, которую печатают на пленке.

Ориентируясь на механизм и особенности проведения исследования, можно сравнить их и сказать, чем отличается МРТ от рентгена:

Несмотря на потенциальную опасность ионизирующего облучения, у рентгенографических исследований есть свои преимущества в сравнении с МРТ:

Недостатками использования ионизирующего излучения является низкая информативность исследования при относительно небольших изменениях в мягких тканях, а также существует ограничение на количество процедур (не более 2 за год).

Что вреднее: МРТ или рентген?

Различие существенное. С точки зрения воздействия на организм, опаснее рентген. Ионизирующее излучение стимулирует образование свободных радикалов. Последние повреждают здоровые клетки и провоцируют их неконтролируемое деление с риском злокачественного перерождения. Высокие дозы могут вызывать лучевую болезнь. Именно поэтому процедура противопоказана детям и беременным.

Применяющиеся дозы минимальны и риск неблагоприятного воздействия на организм низкий при условии соблюдения рекомендаций по кратности обследования. Рентгенологические методы диагностики можно использовать не чаще 1 раза в полгода. При необходимости динамического наблюдения за развитием патологии, во многих случаях томография лучше рентгена.

Магнитное поле МРТ полностью безвредно для организма. Риски появляются при пренебрежении противопоказаниями, к которым относят первый триместр беременности и наличие металлических имплантов в теле.

Если в организме есть титановые конструкции, вреда не будет. Даже при наличии имплантов из ферромагнетиков вне зоны обследования, опасные для жизни последствия исключены. Если же у пациента стоит кардиостимулятор, инсулиновая помпа, дефибриллятор, металлические кровоостанавливающие клипсы, томография ему строго противопоказана. В данном случае рентген лучше, чем МРТ. Ионизирующее облучение не оказывает никакого действия на работу электроники, не меняет свойства металлов.

Нужен ли рентген, если есть МРТ?

Процедуры совершенно не похожи, если их сравнивать, и дают различные сведения о состоянии организма.

Оба метода диагностики нужны и важны. Основными показаниями для проведения МРТ являются:

Томографию надо назначать для уточнения диагноза, выявления скрытых патологических процессов.

Показаниями для рентгенографии или КТ являются травмы, подозрения на наличие конкрементов либо инородных тел во внутренних органах. Метод широко используют как быстрый и хороший способ диагностики патологий опорно-двигательного аппарата (позвоночника, костей конечностей и пр.).

У пациентов часто возникает вопрос: “Нужен ли рентген, если есть МРТ?” В ряде случаев врач назначает обе процедуры, чтобы иметь достаточно сведений для исключения опасных для жизни состояний, выявления серьезных заболеваний и подбора оптимальной тактики лечения.

Рентген или МРТ — что лучше?

Университет

В отделении платных медуслуг женщина записывается на томографию позвоночника. Когда регистратор просит уточнить область осмотра, неопределенно пожимает плечами: «Да не знаю я, давайте на все отделы»…

Чем более доступными и информативными становятся методы лучевой диагностики, тем актуальнее проблема необоснованного их назначения, в т. ч. пациентами самим себе. О рентгенологическом исследовании, компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) существует немало распространенных убеждений. Не все они соответствуют действительности.

Где правда, а где миф — разъясняет ассистент кафедры лучевой диагностики БГМУ, врач-рентгенолог ГКБСМП Минска Кирилл Сенько.

Фото из личного архива К. Сенько.

Убеждение 1. Рентген себя изживает, его полностью заменит КТ

Сходство методик только в использовании рентгеновского излучения.

Традиционное рентгенологическое исследование дает плоскостное изображение максимум в нескольких проекциях, а КТ — пространственное. В последнем случае пучок рентгеновских лучей проходит через органы и структуры, а датчики, находящиеся на противоположной от рентгеновской трубки стороне, собирают информацию и передают ее компьютеру, который строит аксиальные (поперечные) срезы. Специальная программа при необходимости преобразует данные в различных плоскостях. Можно выстраивать фронтальную, сагиттальную, 3D-реконструкции — в зависимости от потребности. Врачи лучевой диагностики предпочитают поперечные срезы, потому что остальные плоскости «додумывает» компьютер, что может давать погрешности (т. н. эффект усреднения).

Пока нет оснований полагать, будто рентгенологическое исследование станет пережитком прошлого. Метод недорогой, поэтому широко используется как для скрининговых, так и для подтверждающих исследований. Без отдельных его видов (рентгенографии, рентгеноскопии и флюорографии) сложно представить первичный этап обследования, когда задача — выяснить, нет ли у пациента патологии легких, молочных желез и других органов. Флюорографы сегодня есть почти в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении, в т. ч. в сельской местности.

При подозрении на конкретную нозологию метод лучевой диагностики выбирают по принципу от самых простых и наименее затратных к более сложным и дорогостоящим. Например, если требуется исключить заболевание органов грудной клетки, прибегают к флюорографии. Есть сомнения в трактовке снимка — направляют на рентгенографию. Когда и после этого остаются неясности — точки над i расставит КТ.

Правда, при диагностике некоторых недугов КТ начинает вытеснять рентгенологическое исследование. Так, раньше при подозрении на опухоль гипофиза выполняли рентгенографию области турецкого седла, используя специальные укладки, но сейчас ее назначают, как правило, только если нет возможности срочно сделать КТ или МРТ, а результат нужно получить быстро.

Убеждение 2. Рентген плохо «видит» заболевания брюшной полости

Верно. Практически все органы брюшной полости без введения контрастных препаратов на обзорных снимках не визуализируются. Можно рассмотреть лишь грубую патологию, например прободение полого органа (определяется по наличию свободного газа), острую кишечную непроходимость, некоторые виды инородных тел и конкрементов.

После контрастирования информативность рентгенологического исследования значительно возрастает.

Убеждение 3. КТ безопаснее, чем рентгенография

Лучевая нагрузка на 1 срез при КТ меньше, чем на 1 проекцию при рентгенографии. Но картина выглядит иначе, если сравнивать исследования конкретного органа или зоны. Так, при рентгене головы визуализируются только кости черепа, а головной мозг и другие мягкие ткани не видны. Доза облучения — 0,05 мЗв. Можно получить всего 2 проекции — прямую и боковую.

КТ же позволяет визуализировать, помимо костных структур, еще и все, что располагается внутри черепа. Сканов больше (от 80 до 100), а потому и общая лучевая нагрузка намного выше — 0,4 мЗв.

Убеждение 4. Если есть возможность сделать КТ, рентгеновской методикой пренебрегают

В некоторых случаях подобный подход способен серьезно навредить. Скажем, пациент делает КТ легких вместо ежегодной флюорографии, будучи уверенным, что тем самым повышает шансы на обнаружение патологии. А в результате человек получает лучевую нагрузку в десятки раз большую, чем при стандартном обследовании в поликлинике.

Убеждение 5. МРТ — самый точный способ лучевой диагностики

Это исследование является методом выбора (наиболее предпочтительным) при диагностике патологии всех видов мягких тканей и сосудов. Значительное преимущество перед КТ: для визуализации вен и артерий не надо вводить йодсодержащие контрастные препараты.

А вот о патологии легких МРТ не даст полезных врачу сведений. Паренхима этого органа воздушная, реагировать же на магнитно-ядерный резонанс способны только структуры, в которых есть атомы водорода.

В отличие от КТ, не «увидит» МРТ и острую гематому, кальцинаты, а также костные структуры. Судить о болезни последних при МРТ можно лишь по изменениям в близлежащих мягких тканях либо костном мозге.

Убеждение 6. При острой патологии лучше делать КТ

Верно. Это в основном связано с длительностью процесса. В зависимости от области и объема исследования процедура КТ занимает 10–30 секунд, а МРТ — 10–30 минут. В ургентных (жизнеугрожающих) ситуациях используется КТ.

Убеждение 7. У КТ больше противопоказаний, чем у МРТ

На самом деле наоборот. Ограничения при назначении КТ связаны с лучевой нагрузкой, поэтому его не выполняют во время беременности и лактации. Также КТ с контрастированием нельзя делать тем, у кого аллергия на йодсодержащие препараты, острая и хроническая почечная недостаточность, тяжелый сахарный диабет. Детям КТ проводят с согласия и в присутствии родителей и только в случаях, когда польза от исследования превышает риск.

В перечне противопоказаний для МРТ — наличие кардио- и нейростимуляторов, имплантатов среднего и внутреннего уха, т. е. устройств, содержащих металл. Магнитный резонанс может вызвать сбой в их работе или даже остановку.

МРТ под запретом, если есть кровоостанавливающие клипсы на сосудах головного мозга. С осторожностью следует назначать диагностическую процедуру и больным c гемостатическими зажимами на других органах. Опасна МРТ для пациентов с травмами и повреждениями, при которых имеются ферромагнитные осколки в глазном яблоке, головном мозге и мягких тканях, где рядом проходят сосуды. Инородные тела могут сдвинуться и повредить стенки вен или артерий, что обернется массивным кровотечением.

МРТ не выполняют страдающим боязнью закрытого пространства (клаустрофобией), психическими заболеваниями; при алкогольном или наркотическом опьянении.

Пока нет научных исследований, которые выявили бы вред МРТ. Из-за возможного (но недоказанного) негативного влияния МРТ не проводят женщинам в 1-м триместре беременности, когда идет закладка органов и систем плода.

Убеждение 8. Если пациент находится на аппарате жизнеобеспечения (например, ИВЛ), провести КТ или МРТ не удастся

И да, и нет. Ограничения обусловлены, как правило, подключением различных датчиков, катетеров, систем для инфузий… В большинстве случаев уложить такого больного в аппарат МРТ физически невозможно (за исключением установок открытого типа).

Если оборудование жизнеобеспечения имеет в своем составе ферромагнитные элементы (пластик, силикон, полиуретан, стекло и т. п.), то сделать томографию не получится. Поэтому для реанимационных пациентов используют специальные аппараты жизнеобеспечения, состоящие только из материалов, не содержащих ферромагнетики.

При выполнении КТ таких проблем не возникает, поскольку рентгеновское излучение не влияет на работу электромеханического оборудования. Апертура гентри компьютерного томографа гораздо короче, чем у магнитно-резонансного, а значит, подключить оснащение к человеку, находящемуся на системе жизнеобеспечения, проще.

Убеждение 9. Подготовка перед КТ и МРТ не нужна

В большинстве случаев — да. Но если исследуются органы брюшной полости и малого таза, то необходима специальная диета и очистка кишечника путем клизм (количество и сроки определяют исходя из особенностей конституции человека и вида подозреваемой патологии).

Перед МРТ больному необходимо снять с себя все вещи, содержащие ферромагнитные элементы (часы, ремни с пряжками, украшения, а также одежду, где есть молнии).

Цифирь. В 2010 году в организациях, подчиненных комитету по здравоохранению Мингорисполкома, насчитывалось 10 аппаратов КТ и 2 МРТ; в 2014-м — 11 и 5 соответственно.

Елена Клещенок

Фото из личного архива К. Сенько

Медицинский вестник, 9 июля 2015