что впадает в аральское море

Арал судоходный и сухопутный

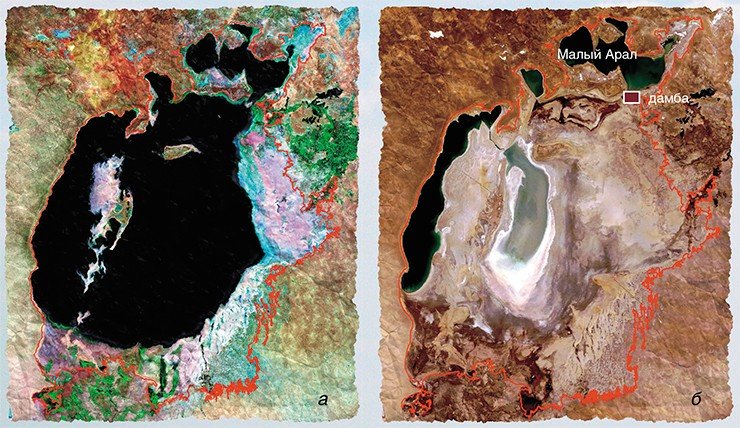

Всего полстолетия назад Арал считался четвертым по площади внутриконтинентальным водоемом планеты. Его теплые солоноватые воды были полны жизни. Но уже в 1960-х из-за неумеренного изъятия воды для нужд орошаемого земледелия из рек Сырдарья и Амударья, питающих Арал, началось его быстрое обмеление. К началу нынешнего века площадь озера, разделившегося на части, уменьшилась в четыре раза, а его объем – в десять раз. Обмеление на этом не закончилось: Арал продолжает медленно умирать на наших глазах. Однако изучение истории Аральского моря ясно показывает, что оно и?в прошлом далеко не всегда было полноводным

Арал недаром назвали морем: не так давно это был один из крупнейших в мире замкнутых солоноватоводных водоемов. Расположенный в центре среднеазиатских пустынь, Арал был настоящим благословением для огромного засушливого региона. Богатый рыбный промысел, развитое животноводство, а местами и орошаемое земледелие кормили население казахских и каракалпакских поселков и города Аральска.

Сегодня Арал и окружающие его территории всемирно известны как место серьезной экологической ката-строфы, вызванной вмешательством человека. Резкое возрастание солености воды (с 10 до 160 г/л к 2004 г.) вызвало настоящий коллапс экосистемы. Обнажившееся дно стало источником пыльных бурь, переносящих, наряду с пылью и песком, соль и попавшие некогда в озеро вредные вещества, такие как пестициды. Экологическая катастрофа прямо или косвенно отразилась практически на всех государствах Центральной Азии; она затронула значительные территории Казахстана и Узбекистана, а отголоски пыльных бурь докатываются и до юга Западной Сибири.

Мониторинг аральского кризиса, начатый еще советскими исследователями, в последние два десятилетия был продолжен международными коллективами ученых.

Быль о «Синем море»

Название «Аральское море» впервые появилось в 1697 г. на карте талантливого сибирского картографа С. У. Ремезова «Чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи». Слово «арал» на тюркских языках означает остров. Судя по историческим трактатам хивинского хана Абулгази, жившего в первой половине XVII в., его сначала использовали для обозначения места, где р. Амударья впадала в озеро.

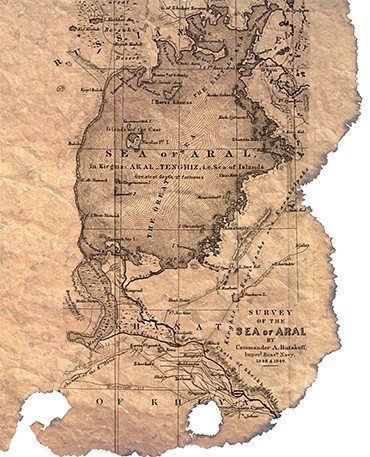

Научные исследования Арала были начаты в конце XVIII в. русскими офицерами, предпринимавшими экспедиции в рамках государственной политики колонизации Средней Азии. Экспедицией капитана А. И. Бутакова была составлена первая инструментальная карта Аральского моря. Именно эта карта определила наше представление об Арале как огромном и полноводном.

Почти таким же Арал предстает и на очень точной лоцманской карте, изданной Управлением гидрографической службы ВМФ в 1962 г. Отраженный в лоции средний многолетний уровень Аральского моря – на 53 м выше уровня мирового океана – стал стандартом для XX в. Но всегда ли Арал был таким полноводным?

То, что Арал очень изменчив, люди обнаружили уже давно. Еще в средневековых арабских летописях встречаются упоминания об обмелении озера и изменении стока питающих его рек – Амударьи и Сырдарьи. Однако серьезное изучение прошлого Аральского моря началось только в начале ХХ в. работами известного российского востоковеда В. В. Бартольда и академика-энциклопедиста Л. С. Берга. Детальные исследования позднеплейстоценовой и голоценовой истории Арала велись с 1937 г. до распада Советского Союза специалистами Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.

Схема изменений уровня обводненности Арала за последние 6 тыс. лет, созданная к концу 1990-х гг., опиралась в основном на геолого-геоморфологические и археологические данные. С помощью радиоуглеродного метода было датировано не более 10 «точек» донных отложений на карте.

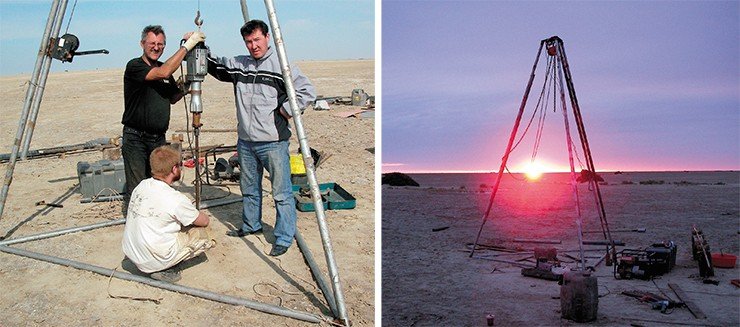

Новый раунд исследований с использованием современных технологий начался с проекта ИНТАС – независимой Международной ассоциации, созданной для сохранения и поддержания научного потенциала стран СНГ через развитие кооперации со странами Западной Европы. Наиболее важным результатом проекта «Арал № 00—1030» (2002—2005 гг.) стала запись природных изменений и колебаний уровня Арала за последние 2 тыс. лет, полученная путем изучения кернов донных отложений.

Что же мы можем рассказать сегодня об этой, пусть и небольшой, но наиболее ясной части истории Аральского моря?

Мавзолеи на морском дне

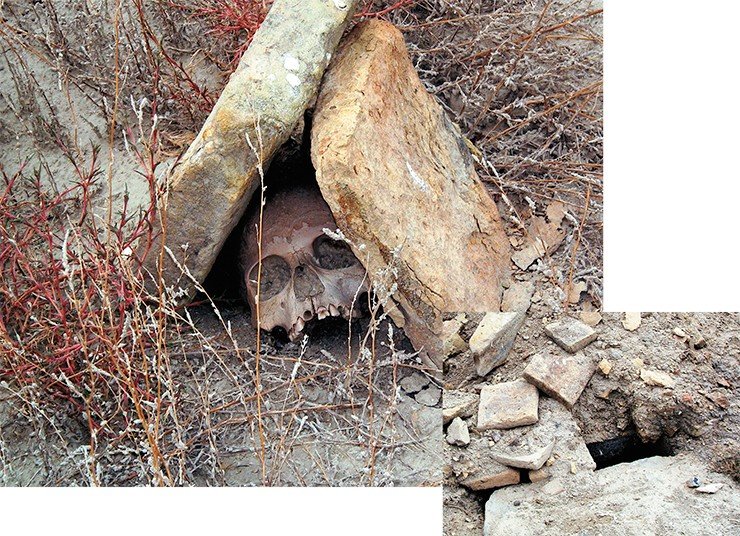

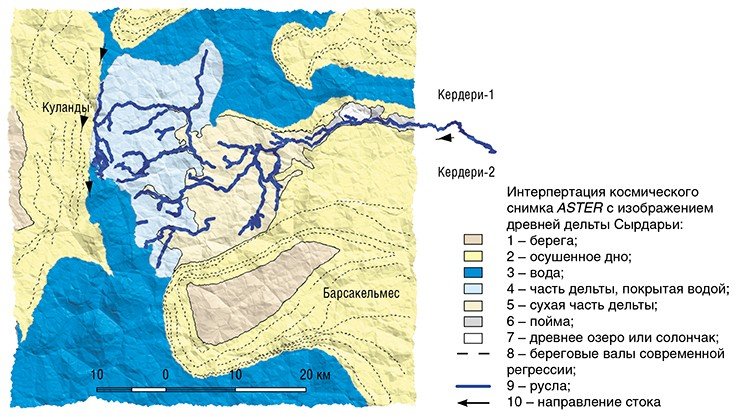

На сухом ныне дне Аральского моря, недалеко от бывшего о. Барсакельмес на северном побережье, экспедиции Кызылординского государственного университета (Казахстан) обнаружили развалины средневековых поселений. Группы памятников, названные Кердери-1 и Кердери-2, относятся к XIV в. Они отстоят от береговой линии 1960 г. на 60 км, и в максимум последней трансгрессии находились на глубине около 20 м.

Как же жил человек среди этой плоской соленой равнины? Если судить по обилию костей домашних животных, керамических черепков, обломков бронзовых изделий и каменных жерновов, разбросанных на площади в несколько гектаров, а также по некрополям, расположенным по соседству, это были постоянные поселения. Скорее всего, поселения возникали вдоль караванных путей, проложенных по высохшему дну моря. Но откуда их жители брали воду? Ведь вода Арала, так же как и грунтовая вода, безусловно, была слишком соленой.

На основании сведений древних летописей считалось, что средневековая Сырдарья не достигала моря, теряясь в песках. Однако, анализируя недавние космические снимки сухого дна Арала, мы обнаружили древнее русло Сырдарьи. Оказалось, что река подходила к берегу Арала километров на тридцать южнее, чем сейчас, и на протяжении ста километров текла по его дну. Таким образом, благодаря наличию пресной воды люди смогли заселить эти безжизненные пространства.

В чем была причина средневековой регрессии? На понижение уровня могли повлять как природные, так и антропогенные факторы. Во-первых, именно на XIV в. пришлась смена климатических эпох: средневековый климатический оптимум закончился и наступил малый ледниковый период. Возможно, именно тогда началось сокращение речного стока из-за консервации атмосферных осадков в ледниках Памира и Тянь-Шаня.

Вместе с тем на обмеление Арала в это время повлиял и человек. Известно, что из-за нашествия Чингисхана в 1221—1222 гг. ирригационные системы Южного Приаралья пришли в запустение; в частности, разрушилась земляная дамба у древнего города Ургенч, направлявшая воды Амударьи в сторону Арала. Значительная часть воды стала уходить в Сарыкамышскую впадину. Дамба, по-видимому, больше не восстанавливалась, а Ургенч был окончательно стерт с лица земли Тамерланом в 1388 г.

Именно такое состояние стока Амударьи застал в середине XVI в. английский купец Антоний Дженкинсон. А хивинский хан Абулгази указал, что поворот вод Амударьи обратно в сторону Арала произошел за 30 лет до его рождения, т. е. примерно в 1573 г. Уже к концу XVI в. Аральское море вновь стало полноводным. В уже упомянутой «Книге, глаголемой Большой Чертеж» указывалось, что по Синему морю плыть (с запада на восток) 250 верст.

Таким образом, можно утверждать, что фаза понижения уровня Арала и его последующего наполнения длилась около 300 лет (конец XIII–конец XVI вв.). При этом этап самого низкого уровня Арала, относимый по археологическим данным к XIV в., длился достаточно долго — более ста лет.

Признаки колебаний уровня Арала обнаружились и на его южном побережье. Примерно в 70 км к югу от береговой линии 1960 г. под уступом плато Устюрт расположена замкнутая котловина Караумбет (ныне соляное месторождение). В нее длительное время впадал Лаудан – рукав Амударьи, питавший водой некогда цветущий оазис. Судя по археологическим данным, люди жили здесь в I—V и XII—XIV вв. Вдоль реки располагался поселок с богатыми усадьбами – последний перед безводным Устюртом «форпост» для караванов, двигавшихся по этому ответвлению Шелкового пути.

Поселение примечательно тем, что вся местность и развалины домов густо покрыты раковинами Cerastoderma – типичного аральского моллюска. Значит, это поселение в прошлом заливалось морем. Действительно, на карте Бутакова показан залив Айбугир, или Лаудан, который заходил и в котловину Караумбет. Верхняя часть донных отложений в котловине, соответствующих Айбугирскому заливу, имеет радиоуглеродный возраст около 300 лет. На основе современных уточненных данных можно предположить, что последний максимум обводненности Арала пришелся примерно на 1740 г.

Арал, поверенный цифрами

Таким образом, благодаря результатам исследований прошлых лет мы имеем надежную запись колебаний уровня Арала для последних 2 тыс. лет и менее обоснованную – до 6 тыс. лет. Однако наши знания о более далеком прошлом Арала очень приблизительны. К тому же даже имеющиеся данные далеко не всегда позволяют количественно, а не только качественно, оценить динамику изменений обводненности.

Поэтому в 2008 г. стартовал международный проект «История Аральского моря за последние 10 000 лет: природный и антропогенный компоненты», поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований и Американским фондом гражданского развития (CRDF). В проекте участвуют ученые из Института геологии и минералогии и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Россия), а также исследователи из американского Университета Аризоны и Кызылординского государственного университета.

Идея нового проекта проста – выявить последовательность трансгрессий и регрессий Арала и оценить их масштабы путем построения геологических разрезов от берега к его центру по данным бурения.

Дело в том, что трансгрессивные и регрессивные отложения хорошо распознаются. Регрессиям, как правило, отвечают слои, обогащенные раковинами моллюсков, причем глубокие регрессии отмечены соленосными толщами – эвапоритами и дельтовыми песками. Изучив распределение слоев по разрезам скважин, можно с уверенностью судить о том, насколько большим или маленьким был Арал в ту или иную эпоху, а восстановив древние береговые линии, оценить запасы воды. Отсюда уже рукой подать до реконструкции палеоклимата.

Большая роль в проекте отводится работам по радиоуглеродному датированию на ускорительном масс-спектрометре (AMS) из Университета Аризоны. Эта установка позволяет определять возраст отложений по небольшим образцам углеродсодержащего вещества – раковине моллюска, сотне створок остракод – мелких ракообразных или раковинок фораминифер – «гигантских» одноклеточных организмов. Вклад американских партнеров в проект весьма значителен, учитывая, что стоимость одного анализа в коммерческих лабораториях составляет 550—600 американских долларов (в проекте предполагается сделать не менее 100 датировок). Стоит заметить, что в России и странах постсоветского пространства такой аппаратуры пока, к сожалению, нет – первая подобная установка в настоящее время создается в Новосибирском научном центре.

Как известно, состояние Арала зависит от питающих его рек –Амударьи и Сырдарьи. Эти реки неоднократно меняли направление стока, неся свои воды то в Аральское, то в Каспийское моря (Амударья), а то и просто в пустыню. Эти изменения были связаны как с естественными блужданиями русел по речным дельтам, так и с деятельностью человека.

В новом проекте предполагается создать хронологию изменений древних русел Амударьи и Сырдарьи, чтобы выяснить связь между колебаниями уровня Арала и распределением речного стока, а также попытаться отделить природный фактор этого процесса от антропогенного. Ведь чтобы планировать будущее, да к тому же будущее моря, нужно хорошо усвоить уроки прошлого.

Берг Л. Аральское море. СПб., 1908, 580 с.

Рубанов И. В., Ишниязов Д. П., Баскакова М. А., Чистяков П. А. Геология Аральского моря. Ташкент: Фан, 1987. 247 с.

Севастьянов Д. В. (ред.). История озер Севан, Иссык-Куль, Балхаш, Зайсан и Арал. Л.: Наука, 1991.

Boomer I., Aladin N., Plotnikov I., Whatley R. The palaeolimnology of the Aral Sea: a review. // Quaternary Science Reviews. 2000. V. 19. P. 259—1278.

Boomer I., Wunnemann B., Mackay A. W., et al. Advances in understanding the late Holocene history of the Aral Sea region. // Quaternary International. 2008. V. 194. №1—2. P. 79—90.

Oberhansli H., Boroffka N., Sorrel Ph., and Krivonogov S. Climate variability during the past 2,000 years and past economic and irrigation activities in the Aral Sea basin. // Irrigation and Drainage Systems. // 2007. V. 21. P. 167—183.

В публикации использованы фото автора

Аральское море

Арал жив. Он не сдается, несмотря на природную цикличность, человеческую деятельность и изменения глобального климата. Ни одна достопримечательность не способна поразить настолько. Соленая, белоснежная пустыня с усеянным ракушками дном. Ни мобильной связи, ни интернета, ни людей в радиусе десятков километров. Дополняют картину настоящее море, в котором невозможно утонуть, и песчаные пляжи.

Аральское море: описание, фото, видео

Аральское море в Средней Азии – это соленое бессточное озеро. Морем оно называется исключительно из-за больших размеров, которыми обладало до начала процесса обмеления. По своим размерам, водоем входил в четверку самых крупных озер на планете. Однако, знаменитым на весь мир его сделал не этот факт и даже не прекрасная и чарующая водная гладь. Печальная слава Арала связана с действием человека, деятельность которого в начале 60-х годов прошлого века привела природный оазис практически к вымиранию.

Справедливости ради стоит отметить, что озеро когда-то пересыхало и по естественным причинам. На дне археологи нашли кладбища и развалины, датируемые 13 столетием. Современное состояние Арала несомненно придает ему особую привлекательность. Многие пейзажи безжизненной пустыни похожи на марсианские. Что же случилось с Аральским морем? Наблюдение за водоемом началось в 19 веке и вплоть до середины прошлого столетие, уровень воды здесь оставался неизменным.

В 30-е годы на территории Арала началось сооружение оросительной системы, предназначенной для обеспечения водой хлопковых полей в Казахстане и Узбекистане. Отведение рек, которые питали озеро, привело к необратимым последствиям. Аральское море начало мелеть и уже в 1989 году оно превратилось фактически в 2 водоема. В 2003 году объем воды в Арале составлял около 10 процентов от прежних показателей, а площадь сократилась на три четвертых. На сегодня власти Казахстана, России и Узбекистана разрабатывают проекты по возрождению озера. Но на практике большинство из них пока не реализовано.

Обмеление Аральского моря способствовало появлению на поверхности большого количество островов. Многие из них обладают весьма внушительными размерами. Например, остров Барсакельмес является природным заповедником, а остров Кокарал – сухопутным перешейком между двумя большими частями моря. Раньше на побережье Арала буйствовала зелень, сейчас здесь можно встретить только отдельные пучки растений. Они сумели приспособится к сильно засоленной и сухой почве. Сократилась более чем в половину и популяция местных млекопитающих и птиц.

Панорамы Аральского моря

Где находится Аральское море

Аральское море представляет собой уникальный природный объект. Оно расположено на Туранской плите и значительно моложе Каспийского моря. Впадина под водоемом образовалась в неогене, а водой она наполнилась в антропогене. По предварительным расчетам, возраст Арала не превышает 10 тысяч лет.

Где находится Аральское море? Оно раскинулось на территории двух стран:

Узбекская часть является мертвой пустыней. На территории Казахстана сосредоточен еще борющийся за жизнь участок Аральского моря. Благодаря возведенной дамбе, водоем даже немного прибавляет в уровне воды.

Дамба на Аральском море

Координаты Аральского моря на карте: 44.9784775, 58.4369659.

Аральское море на карте

Как добраться до Аральского моря

Если путешествие планируется только для осмотра Приаралья, то самым оптимальным и быстрым вариантом будет полет на самолете в город Нукус. Здесь стартуют джип-туры, как от местных туристических фирм, так и московских компаний. Однако, большинство туров ограничены несколькими днями и не позволяют полностью окунуться в особенности Узбекистана. Во многие из них не включено посещение древнего города Самарканда.

Наиболее оптимальный способ, который позволит добраться до Аральского моря – прилететь в Самарканд, а уже оттуда на поезде отправиться в Нукус. Важно выбирать купе с системой кондиционирования, так как летом температура здесь может подниматься до 55 градусов по Цельсию.

Когда лучше посетить Аральское море

На территории Аральского моря распространены субтропики. Также на погодные условия влияют окружающие пустыни и изменения, происходящие в атмосфере. Северо-западные ветры способствуют значительному снижению температуры зимой, которая длится здесь около 160 дней. В начале весны удерживается сухая и безоблачная погода. Продолжительность этого сезона – 60 дней.

Если Вы ищите пляжный отдых, то советуем Вам обратить внимание на Черное море, которое на ровне с Азовским морем очень популярно среди Россиян. Или же, если Вы не боитесь перелетов, ознакомьтесь с Красным морем, подводный мир которого привлекает огромное количество дайверов со всего света.

В летнее время на Аральском море погода очень жаркая. При этом, для Средней Азии в данном регионе достаточно высокие показатели влажности – до 60 процентов. Лучшее время, чтобы посетить Арал – сентябрь-октябрь. В этот период наблюдается весьма комфортная погода. Также хорошим временем для поездки является начало марта-конец мая.

Особенности

Путешествие на Аральское море – дело нелегкое. До обмеления вблизи водоема были портовые города и другие населенные пункты. После прихода озера «в упадок», люди переехали в более благоприятные регионы. На сегодня здесь нет отелей и других благ цивилизации. Остановиться можно только в палатке, а чтобы добраться до Арала, понадобится внедорожник. Ближайший город, где можно снять отель – Нукус.

В Нукусе также можно заказать джип-тур с профессиональным гидом. Аналогичные предложения предоставляют и российские туристические компании. Самые бюджетные варианты предполагают доставку к Аральскому морю и обратно. Более интересными являются туры, предполагающие посещения других достопримечательностей Узбекистана, а также проживание в отелях и питание.

Отправляясь на Арал, следует трезво оценивать свои возможности. Несмотря на то, что большинство туров очень хорошо организованы, нагрузки на организм будут значительно выше, чем в обычной жизни. При выборе джип-тура следует обратить внимание, на обеспечение безопасности, питания и достаточного объема воды. Также не стоит забывать о головных уборах. Мобильная связь в окрестностях водоема не ловит, поэтому желательно предупредить об этом своих родственников.

Что посмотреть в окрестностях

Чем привлекает туристов Аральское море? Последствиями экологической катастрофы. Само озеро обладает неземным бирюзовым цветом. Песчано-солончаковая пустыня, образованная на дне высохшего участка водоема, называется Аралкум. Сама дорога к Аралу лежит через бескрайнюю пустыню Кызылкум и огромным плато Устюрт, с которого открывается удивительная панорама. Также на пути встречается пресноводное озеро Судочье и заброшенная рыбацкая деревня.

Муйнак – это обязательное место, которое рекомендуют посетить все путеводители. Это бывший порт. В годы полноводья Аральского моря, он был пристанищем большого количества кораблей. Равнодушие местных органов самоуправления и обмеление водоема привели к тому, что многие их забыли. Так корабли и стоят посреди образованной пустыни. Пейзажи здесь поистине апокалиптические и больше походят на декорации к фильмам.

В Нукусе, откуда отправляются практически все экскурсии, основной достопримечательностью является музей искусств. В нем выставлены коллекции русского авангарда и образцы прикладного искусства культур Центральной Азии. В поселке Хожейли под Нукусом расположены мавзолеи Шамун Наби, Назлумхан Сулу и античная крепость времен Чингисхана.

Аральское море – это современный памятник безответственности человека. Пыль из региона Арала была обнаружена даже в Антарктиде. Сюда обязательно стоит приехать, но не только, чтобы полюбоваться неземными пейзажами. Озеро на наглядном примере дает понять, как человечество не должно себя вести. Халатное отношение к природе может привести к глобальной катастрофе и повлиять на жизнь каждого из нас.

Аральское море

Аральское море (Aral Sea)

Аральское море — бессточное солёное озеро-море в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. До середины XX века было четвёртым по площади в мире, занимая около 68 тыс. км²; его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м; но с 1960-х стало мелеть ускоряющимися темпами из-за забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения.

Сэкономь на путешествии!

Общая информация

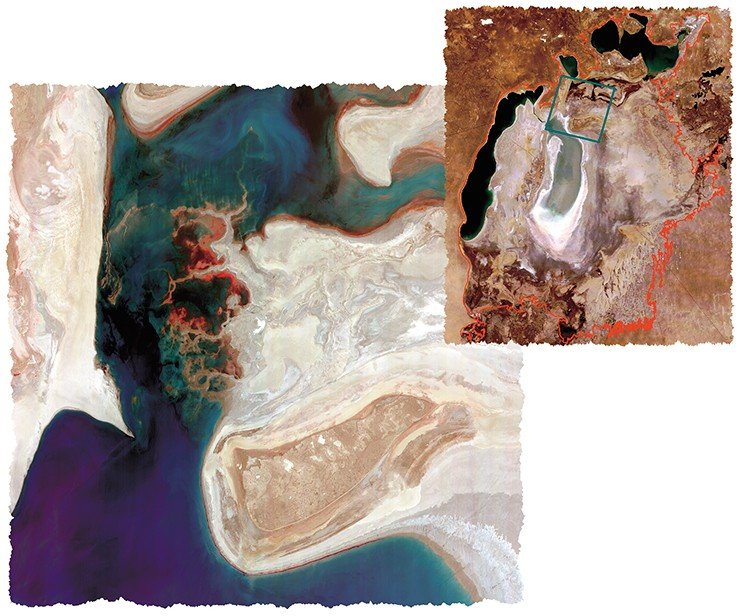

В 1989 году озеро распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляет около четверти первоначальной, а объём воды — около 10 %. В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла, достигнув в тот год исторического минимума площади всего моря в 7297 км². Временно разлившись весной 2015 года (до 10780 км² всего моря), к осени 2015 года его водная поверхность вновь уменьшилась до 8303 км².

В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. Тем не менее, с начала систематических наблюдений в XIX веке уровень Арала практически не менялся. В 1930-е началось масштабное строительство оросительных каналов, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. С 1960 по 1990 площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн. до 7 млн. га. Требования на воду в народном хозяйстве возросли с 60 по 120 км³ в год, из которых 90 % приходится на орошение. Начиная с 1961, уровень моря понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80—90 см/год.

Климат в районе Аральского моря (над бывшей акваторией и в радиусе 50-100 км от неё) стал более континентальным и засушливым, зимы стали более холодными (на 1-3 градуса). На месте дна отступившего моря образовалась песчано-соляная пустыня; при сильных ветрах (которые наблюдаются в данном регионе в течение 30-50 дней в год) над высохшим дном развиваются интенсивные пыльные бури, шлейф пыли достигает в длину 200—300 км, и, в зависимости от направления ветра, достигает таких городов, как Кзыл-Орда, Байконур, Челкар, Нукус и т. д., проявляясь в виде мглы белёсого цвета, ухудшающей прозрачность воздуха (дальность видимости). Поскольку солевые отложения на высохшем дне содержат большие количества химудобрений и ядохимикатов (использовавшихся в сельском хозяйстве и смывавшихся с полей в реки и далее попадавших в море), вдыхание такого воздуха может негативно сказываться на здоровье людей и животных данных регионов.

В результате обмеления резко выросла солёность Арала, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Море потеряло рыбохозяйственное значение. Порты Аральск, Муйнак и Казахдарья утратили значение и были закрыты. Большинство специалистов не видят путей по восстановлению уровня всего моря, кроме советского проекта по повороту сибирских рек. В 2005 Казахстан построил Кокаральскую плотину, отгородившую Малое море от Большого. Благодаря этому воды Сырдарьи скапливаются в Малом море, уровень здесь вырос, солёность уменьшилась.

В Каракалпакстане улучшением экологической обстановки для населения прибережных районов Аральского моря много занимался Чаржоу Абдиров — академик, Вице-президент Академии наук Республики Узбекистан. С 1994, помимо медицинских исследований и организации медицинских мероприятий, будучи депутатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, он возглавлял Комитет по вопросам окружающей среды и охраны природы, принимал активное участие в подготовке законодательных актов по вопросам экологии и решении проблем населения этого региона. Тем не менее, с узбекской стороны процесс усыхания моря наиболее активен (воды Амударьи не доходят до моря).