что возникло раньше государство или гражданское общество

Что возникло раньше государство или гражданское общество

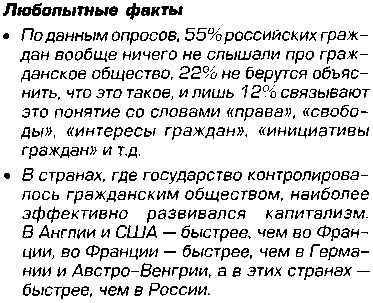

Спрашивается: Государство побуждает явление гражданского общества, или, напротив, гражданское общество создаёт Государство? На встрече Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшейся 14 октября 2014 г., из уст президента РФ прозвучала фраза «Государство будет продолжать поддерживать институты гражданского общества». Этой фразой президента с очевидностью выражена концепция покровительственного со стороны Государства отношения к общественным организациям. Наряду с этим, из того, что и в какой форме высказывалось на упомянутой встрече, складывается ощущение востребованности общественными организациями именно такого к себе отношения.

Во вступительном слове Председателя Совета М.Федотова артикулирована проблема отношений в треугольнике государство–бизнес–гражданское общество. Им же были произнесены слова «можно не любить гражданское общество, но нельзя его игнорировать, нельзя пытаться его подчинить или подменить».

В связи с приведёнными высказываниями и замечаниями возникают вопросы.

Первое: Государство — что и кто это? Это обособленная властвующая над гражданами Государства надстройка, представляющая собой только малую часть его же (Государства) граждан, уполномоченных вести управленческие дела, или это все граждане Государства и его законодательно закреплённая территория? Некоторые стороны этой коллизии уже рассматривались автором в опубликованной ранее одноимённой статье.

Второе: гражданское общество — это все граждане Государства, или это только та его часть, которая не обременена властными государственными полномочиями и сорганизована в разного рода общественные организации? И может ли отдельно взятая общественная организация уже считаться гражданским обществом?

Третье: кто может не любить гражданское общество, игнорировать его, пытаться его подчинить?

С юридической точки зрения, Государство — это суверенный субъект, располагающий определённым набором узаконенных прав и полномочий, состав которых и порядок их реализации определяются специально для этих целей создаваемой инфраструктурой штатных государственных институтов. Часть входящих в эту инфраструктуру государственных институтов наделяется законодательными функциями, другая часть — исполнительными, ещё одна часть — судебными и т.д.

Для российской действительности и других государств, строящихся на принципах демократии, естественнее полагать, что Государство — это не только управленческая инфраструктура, а это ещё и граждане Государства, доверившие своей волей своим же представителям в государственных институтах формировать штатную управленческую структуру Государства и организовывать её эффективную работу.

И, если граждане — есть сама сущность Государства (без граждан нет Государства — это очевидный постулат), то любой институт гражданского общества — тоже государственный (ведь он состоит из граждан Государства), только с характерными для него полномочиями. Полномочия институтов гражданского общества, в отличие от штатных государственных, — это выявление недостатков и пробелов в работе штатной инфраструктуры государственных институтов, оценка работы управленческих институтов, выработка и озвучивание мнений и предложений по улучшению и повышению эффективности их работы. Выявлением управленческих недостатков, критикой действий штатных государственных органов общественные организации осуществляют функции кураторства действующих институтов власти и непосредственного влияния на них в промежутках между очередными выборными кампаниями. Ведь чиновники, представляющие власть, очень склонны, в первую очередь, думать, может быть, даже непроизвольно, о том, чтобы им было удобно и комфортно в их властной позиции. Поэтому: богатые офисы, люксовые лимузины, высокие денежные оклады, VIP-зоны, специальное медобслуживание, охрана, особые социальные привилегии и т.д. — в этом, в частности, привлекательность чиновничьей службы. Есть ещё у чиновников склонность в их деятельности — решать, в первую очередь, свои проблемы, а не гражданского общества, которому они, по смыслу своего существования и своей деятельности, служат. А ещё есть такая характерная манера у чиновников, занимающихся разрешением проблем рядовых граждан, — это, при всём своём служебном благоустройстве и удобстве, всё равно, в рамках своей деятельности переложить возможно больше операционных забот, связанных с необходимостью разрешения возникающих трудностей, на самих же граждан, попавших в затруднительное положение.

Только жёсткий систематический контроль и спрос со стороны общественности может сдерживать чиновников от активного и пассивного предпочтения ими собственных интересов обще-гражданским. При этом, надо понимать, что общественные институты, представляемые гражданами, не обременёнными официальными административными обязанностями, ближе к единственному, согласно третьей статьи Конституции РФ, источнику власти в РФ.

В государственных штатных (необщественных) институтах в учрежденческом регламентированном распорядке работают за зарплату профессионалы управленцы; в общественной организации — даже, нельзя сказать, работают в общепринятом понимании — скорее, служат в нерегламентированном режиме неравнодушные к общественным делам активные люди. И делают они это не по долгу оплачиваемой службы, а по долгу своей совести, исходя из жгучей внутренней потребности реализовать себя в общественно полезных делах, принести, возможно, большую пользу своему Государству и таким образом его гражданам.

Не парадоксален ли факт противопоставления гражданского общества Государству? Не есть ли это своеобразная аберрация представлений граждан о Государстве и гражданском обществе? Может ли Государство не любить гражданское общество, игнорировать его, подчинять его, если граждане — это плоть Государства? А, если последнее истинно, то гражданское общество — это естественно присущий Государству его системообразующий институт.

Видимо, носителями негативных к гражданскому обществу отношений подразумеваются лишь некоторые властные институты Государства, создаваемые, кстати сказать, через узаконенные процедуры волеизъявления гражданского общества и поэтому от этого волеизъявления косвенно зависящие. И будучи созданными, эти властные органы, по причине потери осознанности коренных оснований своего существования, стараются избавиться от опеки и контроля своих уже неосознаваемых родителей — граждан Государства. В сущности, по здравой логике причинно-следственной связи, не общественные институты нуждаются в покровительстве властных государственных институтов, а, напротив, — государственные штатные институты должны поддерживаться гражданским обществом, потому как, они для него работают, для этого и с его соизволения созданы.

Одна из причин неосознанности значения и положения гражданского общества в Государстве — и поэтому конфронтационного противопоставления гражданского общества Государству — видится в отсутствии законодательно закреплённого достаточно чёткого определения понятия «Государство Российской Федерации». Многие россияне, в том числе и высокоинтеллектуальная их часть, видят в Государстве лишь властную надстройку над собой, стремящуюся подчинить их воле людей, эту надстройку составляющих, и не осознают, что надстройка эта создана и регулярно воспроизводится с согласия граждан, исходя из их потребности в организации их цивилизованного жизнеустройства. Искажённое представление о конфронтационном противостоянии гражданского общества и государства могло бы, может быть, и должно бы было в принципиальном плане разбиться и разрушиться узаконенным соответствующим определением понятия «Государство».

Другая причина видится в слабости (невнятности) процедур и структур выявления и выражения общественного мнения — ведь оно многолико и по разным поводам, — в неопределённости правил гласного учёта общественного мнения и в оценке его фактической действенности. Чему, по-видимому, способствует свойственный сложившейся в России культуре общественной деятельности, дефицит авторитетных и весомых (не конъюнктурных и не популистских), имеющих доверие большинства граждан, выразителей общественного мнения — а оно, в конце концов, выражается либо одним человеком, либо небольшой группой людей, умеющих его услышать, сформулировать и донести до властных институтов Государства.

Ещё одна причина кроется в апатичном отношении большей части граждан к соблюдению фундаментального правила эффективного управления — доверяй, но проверяй, которое совершенно необходимо неукоснительно блюсти гражданским обществом в отношении государственного аппарата. Причина апатичности — неосознанность каждым отдельным гражданином себя членом системообразующего института Государства, которым по существу является гражданское общество, — оно инициирует формирование государственных структур, оценивает полезность и эффективность их работы. Некоторая активизация интереса граждан к делам властей проявляется лишь в периоды прохождения регламентных кампаний выражения их волеизъявления, затем эта активность сходит практически на нет в межвыборные периоды. И только часть граждан, не склонных, в силу осознанности своей ответственности за общественное благополучие, расслабляться после регламентных актов волеизъявления, объединившись в общественные организации, сохраняют общественную активность. Видимо, эта часть граждан являет собой авангард гражданского общества, активно представляющего его в периоды между выборными кампаниями.

Думается, что всеобщее освобождение от представлений о гражданском обществе, как зависимом от государственного аппарата институте, будет способствовать активизации гражданского общества и переходу его в отношениях госаппарат — гражданское общество на «рельсы» плодотворного сотрудничества, в котором приоритетное значение должно иметь гражданское общество.

Осознание, что гражданское общество — это плоть Государства, а не антипод ему, что гражданское общество — это органически присущий Государству, его системообразующий институт, ведёт к пониманию, что Государство, его мощь и состоятельность, — это продукт не только руководящих лиц, которым доверены властные полномочия в Государстве, а и деятельных усилий гражданского общества. Важным условием такого осознания является адекватная определённость понятия «Государство». Условием же полноценной реализации потенциала гражданского общества должны быть правовые основы его полномочий, которые неукоснительно должны соблюдаться всеми институтами госаппарата. А заинтересованное и непрерывающееся участие гражданского общества во всех процессах, текущих в Государстве, — это, в сущности, постоянное, действующее на основе альтруистических побуждений — любви к соотечественникам и Родине, оберегание Государства от всякого рода (экономических, политических, идеологических и т.д.) провалов или потрясений, задевающих интересы граждан, от попадания Родины в унизительную зависимость от своих или международных олигархий.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Концепция гражданского общества и правового государства сформировалась в XVII-XVIII вв. Дж. Локк, Ш. Монтескье и другие философы пришли к выводу о том, что единую и абсолютную государственную власть целесообразно разделить на три незави-симые ветви — законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из ветвей власти должна быть относительно самостоятельной и уравнове

Формальное равенство перед законом и представительная форма демократии при ограничении доступа широких масс к политическому процессу — исторически первый тип гражданского общества на европейском континенте.

8 Мигранян А. Государство и общество // Знание—сила. 1988. № 12. С. 1-7.

Как и все в науке, что наполнено богатым внутренним содержанием, понятие «гражданское общество» не удается втиснуть в жесткие рамки точного определения. Оно многозначно. Выделим два главных: 1) гражданское общество как отражение реальности, существующей независимо от нашего сознания; 2) гражданское общество как лозунг или идеал, к установлению которого стремились многие поколения прогрессивно мыслящих людей. В первом случае гражданское общество охватывает всю совокупность неполитических отношений. Это очень просто. Вычтем из всего многообразия общественных отношений, взаимодействий, статусов, ролей, институтов те, что относятся только к политической сфере. Оставшаяся часть, а это очень много, называется в социологии гражданским обществом. Оно включает семейные, кровнородственные, межнациональные, религиозные, экономические, культурные отношения, отношения различных классов и слоев, демографический состав общества, формы общения, людей и т.д. — все то, что неподконтрольно государству.

На Западе под гражданским обществом понимают сеть добровольных и независимых гражданских ассоциаций, которые обеспечивают стабильность и эффективность демократических государств. Гражданское общество представляет собой горизонтальную сеть ассоциаций граждан вне сферы политики, воспитывающих в своих участниках толерантность, дух сотрудничества и гражданскую активность: поэтому оно служит основой демократического

|

государства. Политические партии выступают в роли посредников между обществом и властью.

Нетрудно увидеть, что гражданское общество в действительности описывается предметом социологии. Поэтому выражение «предмет социологии — гражданское общество» правильное. Но только в первом значении слова. Нередко предмет социологии определяют по «остаточному» принципу — как сумму всех неполитических отношений.

У понятия «гражданское общество» есть второе значение, и оно существенно отличается от первого. В качестве социологической категории «гражданское общество» констатирует, что есть реальность, описываемая ею: совокупность неполитических отношений. В качестве идеологического понятия «гражданское общество» указывает, какой должна быть та реальность, к которой устремлены взоры прогрессивно мыслящих людей. Речь идет о неком идеале или лозунге. И как идеал «гражданское общество» олицетворяет идеальное общество — общество свободных, суверенных личностей, наделенных самыми широкими гражданскими и политическими правами, активно участвующих в управлении государством, свободно выражающих свои мысли, беспрепятственно удовлетворяющих разнообразные потребности: создающих любые организации и партии, нацеленные на защиту интересов этих личностей. В экономическом плане этот идеал означает многообразие форм собственности, свободный рынок, свободное предпринимательство, в духов-

ном — идейный плюрализм, свободу слова и печати, независимость всех средств массовой информации, свободу вероисповедания. Короче говоря, идеал демократического общества. Под такими лозунгами происходила перестройка в середине 1980-х гг. в СССР и мирная революция 1991 г. в России, разворачивалась борьба между законодательной и исполнительной ветвями власти. Переход от социализма к капитализму в нашей стране осуществлялся именно под лозунгом утверждения ценностей гражданского общества.

В дореволюционной России отсутствовали как свободный индивид с его неотчуждаемыми правами, так и развитое гражданское общество. Считается,

|

Сейчас можно говорить о новом этапе, второй попытке построить гражданское общество. Дорогу к нему проложила вначале горбачевская перестройка, а затем ельцинские реформы. Однако до сих пор среди ученых нет единого мнения относительно того, построено в нашей стране гражданское общество или нет. По мере укрепления гражданского общества «опекунская» сторона деятельности государства должна постепенно сводиться к минимуму, а самому ему предстоит занять отведенное теорией место — стать функцией общества под надежным контролем последнего.

В истории нашей страны был период, когда могли возникнуть предпосылки для развития гражданского общества. Это — время нэпа. Однако большевики выбрали иной путь, он привел к ужесточению социальной жизни и ее регламентации. И вот итог: демократический принцип «Все, что не запрещено, то разрешено» у нас сменился другим, прямо противоположным: «Все,

Мигранян А. Указ. соч.

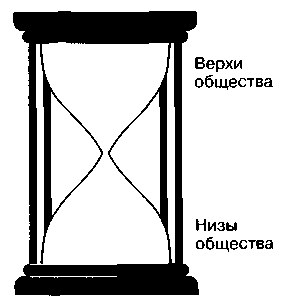

Такое общество чем-то похоже на гражданское общество, так как государство допускает существование некоторых неофициальных, а иногда и официальных институтов и даже узаконивает их. И тем не менее и результате получается. общество песочных часов в силу того, что связи между верхами и низами весьма ограничены. Если институты, на которые люди опираются в своей повседневной жизни, свободны от контроля со стороны государства, но одновременно практически не в состоянии влиять на него, то можно сказать, что граждане. как бы защищены от претензий недемократического и потенциально деспотического режима. Государство же может мириться с существованием подобных институтов до тех пор, пока их деятельность ограничивается мелкими проблемами отдельных людей и не затрагивает интересы государства.

Во многом его слова справедливы. Действительно, на протяжении долгой истории административный аппарат в стране был страшно раздут, и, как ни боролись с бюрократией царское, советское и постсоветское правительства, она только множилась в числе. На другом полюсе, опять же несмотря на усилия правительств в области социальной политики, концентрировались массы бедняков. Средний класс всегда оставался в меньшинстве, он ненадолго прибавил в весе в 1960—80-е гг., после чего больше половины интеллигенции превратилось в «новых бедных».

|

Итак, в понятии «гражданское общество» четко различаются два иногда противоборствующих значения, два смысла — социологический и идеологический (а есть еще юридический). В первом смысле гражданское общество появилось на свет раньше государства. Оно было у первобытных охотников и собирателей. Только 5—6 тыс. лет назад возникло государство.

|

Внимательно присмотревшись к признакам Э. Шилза, мы заметим, что государство — лишь один из признаков общества, а именно: система управления. Государство не исчерпывает даже политическую систему. Оно — главный институт этой системы. Отличительная черта государства — суверенность (верховная власть плюс независимость), которая выражается в том, что ему принадлежит право официально представлять общество в целом, издавать нормативные акты, в том числе законы, обязательные к выполнению всеми членами общества, осуществлять правосудие. Государство выступает как сила (профессиональный аппарат управления, армия, полиция, суды, тюрьмы и т.д.), способная осуществить принуждение в отношении любого члена общества. Как мы уже выяснили, исторически общество первично, государство — вторично. Оно возникает на определенной стадии развития общества для

«‘ Роуз Р. Россия как общество песочных часов: Конституция без граждан // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 1995. № 3(12). С. 3.

защиты интересов граждан, т.е. выступает слугой. Однако нередко слуга превращается в господина, и уже гражданам приходиться защищаться от него. Отношения между обществом и государством на протяжении всей истории складывались непросто: гармония и конфликт, стремление подавить и установить равные, партнерские отношения.

Гражданское общество является также сферой противостояния простых людей и властных структур. К спектру гражданских прав относятся право на выбор товара (услуги), право быть выслушанным, право на удовлетворение основных потребностей. Защита прав потребителей широко освещается в средствах массовой информации (в России это передача «Впрок» на телевидении, рубрики в газетах «Известия», «Московская правда», «Сегодня», журналы «Спрос» и «Впрок», издаваемые Конфедерацией обществ потребителей, региональные периодические издания, например газета «Качество и рынок» Омского центра стандартизации, метрологии и сертификации и др.). Здесь большая роль отводится также общественным организациям, которые без отвлечения ограниченных бюджетных средств помогают потребителям в решении их проблем. Общества защиты прав потребителей оказывают существенную помощь в досудебном урегулировании споров, представляют интересы истца в суде.

|

Гражданское общество как реальность совпадает с гражданским обществом как идеалом только в одном случае — когда устанавливается правовое государство. Оно основано на верховенстве права в обществе, свободе людей, их равенстве в правах. Члены общества добровольно принимают на себя определенные ограничения и обязуются подчиняться общим законам. В правовом государстве источником законов выступает гражданское общество. Оно определяет собой государство, а не наоборот. При этом личность имеет приоритет над обществом. Правовое государство — тип государства с конституционным правлением, господством закона во всех сферах жизни, развитой правовой системой, разделением власти, широкими демократическими правами граждан, развитым социальным контролем политики и власти. Создание такого государства — длительный процесс развития общества. Правовым называется государство, отвечающее следующим требованиям:

♦ господство закона во всех сферах общественной жизни;

♦ подчинение законам государства и его органов;

♦ судебная защита прав граждан и взаимная ответственность государства и личности.

Идея правового государства выдвигалась еще в древности античными мыслителями, а философское обоснование получила у немецкого философа И. Канта. Правовое государство — неотъемлемый элемент демократии. При нем компетенция верховной власти ограничена с помощью специальных институтов и законов, исходящих от народа. Правовое государство — реаль-

ное воплощение идей и принципов конституционализма. В его основе стремление оградить человека от государственного террора, насилия над совестью мелочной опеки со стороны органов власти, гарантия индивидуальной свободы и основополагающих прав личности. Оно призвано защищать свободу, безопасность и достоинство личности. Для того чтобы народ мог контролировать государство и оно не превратилось в чудовище, господствующее над обществом, вводится институт разделения властей — появляются законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. Независимый с\д призван защищать приоритет права, в равной мере привлекая к ответственности министра и рядового гражданина.

Человечество долго шло к идее и практике правового государства. О власти закона, одинакового для всех граждан, говорил еще в VI в. до н.э. древнегреческий архонт Солон. О соотношении естественных прав человека и законов государства писали Аристотель и Цицерон. В Древнем Риме возникло разделение властей. Концепция правового государства сложилась только в XVII—XIX вв., а реализовалась она только в наше время и то в немногих странах. Различные теории правового государства базируются на концепции гражданского общества.

Тоталитарное государство представляет собой полную противоположность гражданскому обществу и соответствующей ему политической форме,

|

которую называют правовым государством. Личность и гражданские свободы здесь подавляются, политические права человека не соблюдаются, закон устанавливается произвольно в угоду правящему классу или правителю. Не соблюдается равенство всех граждан перед законом.

Термином «тоталитаризм» описываются формы единоличного правления, при которых государство контролирует все стороны жизни граждан. Впервые тоталитарные формы правления появились после Первой мировом войны и имеют две современные разновидности — социалистическое государство и фашистское.

На протяжении всей истории человечества, как только появилось государство, характер отношений между ним и обществом постоянно колебался от одного полюса к другому. В Древней Греции гражданское общество и государство почти совпадали, покоясь на прочном фундаменте демократи11. В Древнем Египте, напротив, государство подавляло общество. Они являлись антагонистами. Восточная деспотия — разновидность тоталитарного государства.

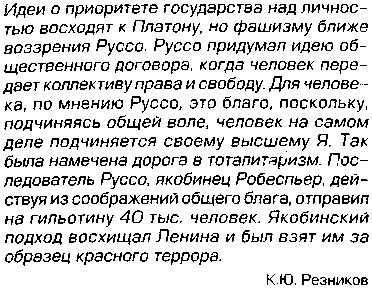

Не случайно А. Грамши рассматривал гражданское общество как противовес государству в условиях авторитарных режимов, когда политические организации, призванные представлять социальные интересы, оказываются бесправными. Напротив, для Г.В.Ф. Гегеля гражданское общество выступало как система всесторонней зависимости, а государство — как осуществление свободы, абсолютная цель разума, органическая жизнь народного духа и, более того, как путь Божий в мире.

Сегодня принято думать, будто гражданское общество олицетворяет все то, что противостоит тоталитарному государству и подавляется им. Они антагонисты. Тоталитарное государство характеризуют такие черты:

♦ жесткая цензура и отмена свободы слова;

♦ диктатура одной политической партии;

♦ монополия государственной собственности;

♦ геноцид против собственного народа;

♦ подавление личности, отчуждение ее от государства.

Итак, отношения между обществом и государством строятся по двум линиям — в одном случае государство подавляет общество, тогда мы говорим о тоталитарном государстве, в другом — никто никого не подавляет, тогда мы говорим о правовом государстве и гражданском обществе (а можно ли обществом подавлять государство?).

Тоталитаризм и демократия по-разному относятся к такому явлению, как гражданство. В одном случае права граждан нарушаются, в другом — поддерживаются. Гражданство определяется правовым режимом страны, а тот в свою очередь зависит от политического режима общества. В таком случае под гражданским обществом мы должны понимать такую его организацию, при которой реализуются основные права и соответствующие им обязанности граждан, а государство выступает гарантом этих прав. Гражданское общество имеет три измерения — правовое (равенство перед законом), политическое (всеобщее избирательное право) и социально-экономическое (например, право на социальное обеспечение) «.