что возглавлял рабианум в старовавилонском царстве

История государства и права Древнего Вавилона

Общественный и государственный строй Древнего Вавилона

На месте образования Древневавилонского государства за много веков до него находилось одно из богатейших древневосточных государств — Шумер. История этого государства длилась с V тыс. до н.э. и до XXIV в. до н.э. Потомки шумеров жили небольшими городами-государствами, объединяющими несколько общин по 40— 50 тыс. человек (Ур, Эриду, Лагаш, Ларса, Киши др.). В III тыс. до н.э., начались войны между ними. Затем, в начале II тыс. до н.э. в этой местности в Месопотамии на реке Евфрат (90 км от современного Багдада) возник Вавилон (Врата бога). Наибольшего расцвета государство достигло при царе Хаммурапи (1792—1750 гг. до н.э.) — оно простиралось от Персидского залива до Сирии. В 689 г. до н.э. ассирийцами Вавилон был разрушен до основания.

История Вавилона прошла несколько периодов:

Как и во всяком древнейшем обществе, население Вавилона было разделено на четкие социальные группы: свободных и рабов.

К свободным общинникам относились полноправные авилум (мужи) и неполноправные мушкенум (покорные). Эти категории населения были экономически равны, но авилум находились в более привилегированном положении.

Вардум (рабы) были собственностью хозяина, хотя могли иметь семью и имущество. При этом после смерти раба имущество делилось поровну между его детьми и бывшем хозяином. Часто рабы включались в общину на правах ее младших членов, становились свободными со второго поколения. В рабство, кроме традиционного плена, могли попасть неоплатные должники (кредитные, ростовщические отношения), которые находились в состоянии невольничества в течение трех лет.

Государственный строй Вавилонии представлял собой типичную деспотическую монархию. Во главе государства стоял царь. Первоначально правитель Вавилона (лугаль), избирался на общем собрании всех свободных общинников-воинов. Важную роль в бюрократическом аппарате выполняли управитель дворца (нубанда), чиновник, отвечающий за ирригационные работы (управитель реки). Значительными полномочиями обладали жрецы, составлявшие многочисленные корпорации и военачальники.

Бюрократический аппарат и постоянная армия в Старовавилонском царстве были организованы на основе раздачи царских земель в качестве неотчуждаемых служебных земельных наделов (илку). Купля-продажа земельного участка воина была строго запрещена. Взрослый сын воина сохранял за собой участок отца, только если сам становился воином.

На местном уровне управление осуществлялось царскими наместниками, правителями областей и главами родоплеменных общин (рабианум). Основными их функциями была организация работ населения по поддержанию оросительных каналов в надлежащем состоянии и сбор налогов в пользу царя. Кроме того, на них были возложены полицейские и судебные функции, а также обязанности по созыву и командованию местным ополчением. Низшими единицами были общинные советы во главе с назначаемыми царем рабианумами и старосты.

Особенности права Древнего Вавилона

Основным источником права являлись Законы царя Хаммурапи, созданные около 1750 г. до н.э. (282 статьи). Они были обнаружены в 1901 г. в районе г. Сузы (современный Ирак). Текст начинался с уведомления о том, что законы были даны богом Шамашем царю для утверждения в стране справедливости, мира и благополучия.

Несмотря на отсутствие системы, в Законах довольно четко выделяется комплекс норм, посвященных: охране собственности царя, храмов, населения; установлению статуса имущества, полученного от царя (илку); операциям с недвижимостью; торговле; брачно-семейным отношениям; регламентированию вопросов преступления и наказания.

Подробно регулировались отношения аренды, залога, кредита, ростовщичества и др.: «Если человек арендует поле для обработки и не вырастит на нем хлеба, то его должно изобличить в том, что он не делал необходимой работы в поле, и он должен отдать хозяину поля хлеб, как его соседи» (п. 42); «Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад затопит его поле или наводнение унесет его жатву, или вследствие засухи в поле не вырастет хлеба, то он может в этом году хлеб своему заимодавцу не возвращать … также проценты за этот год он может не отдавать» (п. 46).

Нормы семейного права говорят о господстве моногамной семьи с заключением брачного контракта. Право на семью имели все, включая рабов, дети которых считались свободными. Брачный возраст формально определен не был. Приданое жены принадлежало детям.

Что касается судебного процесса, то дело возбуждалось только по инициативе частного лица, т.е. по жалобе истца. Писец докладывал суду заявления и ответы сторон (истца, ответчика). Судья оценивал доказательства, заслушивал стороны. В случае необходимости применялись ордалии (судебный приговор). Судебное решение выдавалось на табличке с печатью. Пересмотреть дело мог только царь.

История государства и права зарубежных стран (стр. 4 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |

Общественный строй Старовавилонского царства. Все свободные жители царства делились на две категории: авилумы и мушкенумы. Авилум (дословно «человек») являлся членом общины и одновременно мог находиться на царской службе, занимая высокие должности. Мушкенум («падающий ниц») был царским служащим на низших должностях и в состав общины не входил. Соответственно, в социальной иерархии авилумы занимали более высокое положение, их жизнь и честь были лучше защищены законом. Но имущество мушкенума охранялось законом более строго, чем имущество авилума. Это объясняется тем, что имущество мушкенума являлось частью царской собственности. Под особой защитой закона в Старовавилонском царстве находились воины (редумы, баирумы). Воину предоставлялся надел земли из царских владений (илку). Даже в случае отсутствия воина его надел сохранялся за ним в течение года. Воин не мог выставить вместо себя наемника и обязан был служить лично и пожизненно. Государство защищало воинов от притеснений воинских начальников и обеспечивало семью воина землей в случае его пленения.

Рабы в Старовавилонском царстве сохранили некоторую правоспособность. Дворцовый раб или раб мушкенума мог вступить в брак со свободной женщиной (при этом она не утрачивала свою свободу). Он располагал определенным имуществом, половину которого могла унаследовать его вдова. Раб мог оспорить свое рабское состояние и сам отвечал за оскорбление действием, нанесенное свободному лицу. Свободнорожденный вавилонянин не мог быть обращен в рабство. Допускалась лишь временная кабала на срок до трех лет, причем рабом такое кабальное лицо не называлось. Обращенный в рабство как пленник во вражеской стране и привезенный обратно в Двуречье его житель подлежал освобождению без выкупа.

Государственный строй Старовавилонского царства. Старовавилонское царство являлось государством по типу восточной деспотии. Личность монарха не была обожествлена, он даже не являлся верховным жрецом. Но власть его носила сакральный характер. Ежегодно царь должен был подтверждать это участием в особой церемонии коронации. Храмы в административном и хозяйственном отношении полностью зависели от царя, жрецы назначались монархом. В эпоху Хаммурапи каждый жрец стал именовать себя не «рабом бога или храма», но «рабом царя».

Царь осуществлял управление страной вместе с главным советником, которому при желании мог делегировать всю свою власть. Территория царства делилась на области во главе с назначенными из центра чиновниками. В руках областного начальника находились административное управление, сбор налогов, созыв военного ополчения. Он отвечал за представление обвиняемых и свидетелей в суд. В отличие от Египта в Двуречье продолжала сохраняться община и общинное самоуправление. Но во главе общины был поставлен назначаемый от царя управитель – рабианум. Рядом с ним находились совет старейшин и народное собрание общины. Особым юридическим статусом обладали крупные города: Вавилон, Ниппур и Сиппар. Их жители находились под защитой местных божеств и были освобождены от бремени налогов, трудовой и военной повинностей. Царские чиновники не имели права производить их аресты.

Судебная реформа царя Хаммурапи. В Старовавилонском царстве существовало три типа судов: царские, общинные и храмовые. Цель судебной реформы Хаммурапи заключалась в том, чтобы укрепить систему царской юстиции и поставить под государственный контроль нецарские суды. До Хаммурапи назначение царских судей было редким. Монарх ввел постоянные должности царских судей во всех крупных городах Двуречья (по 6–10 судей). В компетенцию царских судов входило рассмотрение дел царских людей либо дел о конфликтах царских людей с нецарскими. Приговор царского суда считался окончательным. Неясно, выступали ли эти суды в качестве апелляционной инстанции по отношению к общинным судам. Во главе общинной судебной коллегии был поставлен царский чиновник – рабианум, который мог отныне контролировать действия общинного суда. Такая коллегия обычно состояла из совета старейшин или выделенных им лиц. Общинный суд имел ограниченную компетенцию: он разбирал в основном дела нецарских людей, а также дела царских людей, не связанные с царским имуществом. Продолжали сохранять определенное значение и храмовые суды. Они прежде всего проводили ордалии (судебные испытания) и принимали клятвы.

Вавилонский царь не являлся ни апелляционной, ни кассационной инстанцией. Приносимые ему жалобы он не рассматривал по существу, но передавал в соответствующие административные или судебные органы. Монарх обладал правом помилования (зафиксировано, в частности, в § 129 Законов Хаммурапи).

2.4. Право Древней Месопотамии. Законы Хаммурапи

Самое древнее в Месопотамии законодательство связано с именем правителя и реформатора из города Лагаша – Уруинимгины (XXIV в. до н. э.). Тексты его законов до настоящего времени не сохранились, однако их содержание было изложено в четырех надписях того времени. Известно, что они устанавливали нормы, касавшиеся разного рода податей, были направлены против долговой кабалы, грабежа, воровства и убийства. Позднее появились первые дошедшие до нас письменные законы Ур-Намму, царя III династии Ура (XXI в. до н. э.), законы Липит-Иштара, царя Исина, и законы царства Эшнуны (XX–XIX вв. до н. э.). Но наибольшую известность в древности получили Законы Хаммурапи, судебник старовавилонского царя. По своей юридической технике и ясности изложения норм права они превосходят все другие кодификации Древней Месопотамии.

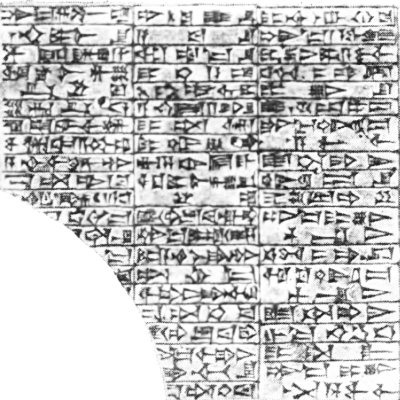

Общая характеристика Законов Хаммурапи. Текст законов был зафиксирован клинописью на черном базальтовом столбе, найденном французскими археологами в 1901 г. в Сузах, восточнее от Вавилона. Часть текста оказалась стертой. Всего в судебнике 282 статьи, из которых сохранилось 247. Ряд статей удалось затем восстановить по документам из библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала. Текст Законов состоит из трех частей: преамбулы, основной части и заключения.

В преамбуле, в частности, дается религиозно-правовое обоснование власти монарха и определяется цель написания законов: «дабы справедливость в стране была установлена, дабы погубить беззаконных и злых, дабы сильный не притеснял слабого».

Судебник Хаммурапи был составлен на основе систематизации обычного и писаного права. Он не является сводом всего действовавшего в Старовавилонском государстве права. Как правило, в нем представлены те случаи, по поводу которых нормы права расходились между собой в разных частях страны. Ряд норм права, бесспорных и хорошо известных жителям, в кодификацию включен не был. Изложение норм права в судебнике носит не общий, а казусный характер: законы рассматривают конкретные случаи (казусы) и определяют их юридические последствия. Нормы права в судебнике сгруппированы по предмету регулирования, переход от одной группы статей к другой осуществляется по принципу ассоциации (обычно последняя статья одной группы содержит некое общее понятие с первой статьей следующей группы).

Право собственности и обязательства. Законы Хаммурапи выделяют различные формы земельной собственности: царскую, храмовую, общинную. Частная собственность на землю в это время только зарождалась. Земля еще не стала в полной мере предметом купли-продажи. Продажа земли другому лицу расценивалась как «несчастье», а ее приобретение как «несправедливость». Желая ограничить отчуждение земли, царь мог издавать так называемые «указы о справедливости» (мишарум), посредством которых в некоторых случаях можно было вернуть уже проданные земли прежнему владельцу. Достаточно свободно земля могла передаваться только в пределах одной общины, между родственниками, не выходя за рамки их круга. Царские и храмовые земли постоянно расширялись за счет общинных земель. Из царского земельного фонда шли пожалования за службу. Такие наделы царской земли находились в держании служащих лиц. В определенных случаях закон допускал их отчуждение другому лицу, но при условии передачи ему служебных обязанностей прежнего держателя надела (Законы Хаммурапи (далее – ЗХ), § 40). Как правило, это было доступно высокопоставленным лицам (жрицам, крупным ремесленникам и др.).

Помимо договоров купли-продажи, имущественного найма, займа Законы Хаммурапи знают также договоры личного найма, хранения (поклажи), мены, поручения, товарищества. Если соглашение предполагало отчуждение вещи, то договор требовал письменного оформления, присутствия свидетелей, принесения клятв. Особое значение придавалось гарантиям обеспечения нового приобретателя вещи от эвикции, от притязаний на вещь со стороны государства (если речь шла о неотчуждаемом имуществе, изъятом из оборота – например, об илку, земельном наделе воина). Помимо обязательств, вытекающих из договора, Законы говорят и об обязательствах, вытекающих из причинения вреда (из деликтов). Лицо, причинившее материальный ущерб, обязано было его возместить (например, в случае затопления судна на реке из-за столкновения, потравы поля и др.).

Брачно-семейное и наследственное право. Брак представлял собой сделку жениха с отцом или другим опекуном невесты. Согласия невесты на заключение союза не требовалось. Минимальный брачный возраст в Законах Хаммурапи не устанавливался. На практике вполне допускались браки с 7–9-летними девочками. В целом брак носил моногамный характер, только в одном случае могло иметь место двоеженство: если супруга заболела проказой, муж мог привести в дом вторую жену (ЗХ, § 148). Законодатель допускал также возможность содержания особой наложницы (не рабыни): если супруга бесплодна от природы или бездетна по обету (как жрица) и не хочет предоставить мужу рабыню для производства потомства. В случае же предоставления рабыни, дети, рожденные ею от хозяина, считались законными детьми жены.

Законность браку придавало наличие письменного контракта. Заключение брачного союза требовало материальных вложений с обеих сторон. Сначала жених должен был внести задаток на свадебный пир (библум), затем выплатить выкуп за невесту (терхатум). Родители невесты давали за ней приданое (сериктум). Оно являлось наследственной долей невесты в доме отца, поэтому могло значительно превосходить по размерам выкуп, уплаченный женихом. После кончины жены такое приданое переходило в наследство детям, рожденным в браке, при их отсутствии – возвращалось в прежнюю семью жены.

Муж обладал значительной властью в отношении супруги. Он мог отдать ее в залог за свои долги. Он мог наказать жену за прелюбодеяние, предав ее смерти вместе с сожителем (ЗХ, § 129). Развод для мужа был установлен в более свободной форме, чем для жены. Однако необходимо было представить некоторые обоснования для расторжения союза: бесплодие супруги, ее расточительность или дурное поведение. В случае невиновности женщины при разводе ей возвращалось приданое и выплачивалась особая разводная плата. Развод по инициативе жены мог быть осуществлен в судебном порядке и только в специально оговоренных законом случаях: 1) при ложном обвинении жены в прелюбодеянии; 2) при длящейся измене мужа; 3) при оставлении мужем общины; 4) при второбрачии мужа (больная проказой женщина могла уйти из семьи).

Наследование велось по закону и по завещанию. Но завещательное право еще не было развито. Аналогом завещания было прижизненное дарение имущества жене или ребенку, которое затем исключалось из наследования по закону. Отцу было также предоставлено право лишить наследства сына (при вторичной его виновности перед отцом и только по суду). Наследование по закону осуществлялось через равные доли для каждого из детей (сыновей и дочерей). Одинаково с законными детьми могли наследовать имущество усыновленные. При отсутствии особого прижизненного дара жене, она тоже вступала в наследство наравне со своими детьми.

Уголовное право. Законы Хаммурапи не содержат полного перечня всех совершаемых преступлений. Так, в них совсем не говорится о преступлениях против государства. Преступные деяния, указанные в судебнике, можно разбить на следующие группы: 1) религиозные (например, чародейство); 2) должностные (преступление судьи, изменившего первоначальный приговор);

3) воинские (дезертирство, преступления воинских начальников в отношении подчиненных);

4) против личности (убийство, нанесение телесных повреждений, оскорбление словом и действием, клевета); 5) имущественные (различные виды краж, грабеж, повреждение или уничтожение чужого имущества, мошенничество); 6) против семьи и нравственности (кровосмешение, прелюбодеяние жены, изнасилование, увоз замужней женщины, похищение ребенка и др.).

В качестве главного, хотя и не единственного, принципа при определении наказания Законы проводят принцип талиона. В основном он действовал в тех обстоятельствах, когда преступник и его жертва имели равный статус, в частности, являлись авилумами. Если преступление было совершено в отношении лица, низшего по положению (авилумом против мушкенума), выплачивался штраф.

В случае невозможности прямого осуществления принципа талиона, могло применяться фиктивное воздаяние «равным за равное», символический талион. Так, кормилица, виновная в подмене умершего младенца, наказывалась отрезанием груди; сын, ударивший отца, лишался пальцев (ЗХ, § 194, 195). Применение принципа талиона исключало оценку субъективной стороны преступления, установление умысла, неосторожности, случайности. Впрочем, судебник Хаммурапи уже знает такое понятие, как неумышленное преступление, которое наказывается менее сурово, чем умышленное. Так, соучастие жены в убийстве мужа наказывалось смертной казнью, но неумышленное убийство врачом пациента во время операции влекло наказание в форме отрезания пальцев (ЗХ, § 153, 218). Неумышленное убийство путем нанесения побоев в драке тоже не влекло смертной казни, убийца лишь платил штраф (ЗХ, § 207, 208). Но умысел при совершении преступления учитывался далеко не всегда. В некоторых случаях Законы применяли объективное вменение. Если во время обрушения дома, построенного нерадивым строителем, погибал сын хозяина дома, казни предавали сына строителя (ЗХ, § 230). Знают Законы и коллективную ответственность членов общины.

Применяемые наказания были довольно разнообразны. Но обращает на себя внимание частое применение смертной казни. Она использовалась как в простой (утопление), так и в квалифи-цированной форме (сожжение, сажание на кол, разрывание на части). Помимо смертной казни применялись: телесные наказания – болезненные и членовредительные, обращение в рабство, изгна-ние из общины, штрафы, наложение позорящих знаков, смещение с должности. Цели наказаний – возмездие и устрашение. Наказания часто носили характер мучительный и жестокий, могли приводиться в исполнение немедленно и публично (смертная казнь, членовредительные наказания).

Контрольные вопросы

1. Дайте периодизацию династической истории Древнего Египта.

2. Что такое восточная деспотия? Укажите ее особенности на примере Древнего Египта и Месопотамии.

3. Какие реликты матриархата сохранились в древнеегипетском праве?

4. В чем заключалась судебная реформа царя Хаммурапи?

5. Как применялся принцип талиона по Законам Хаммурапи?

Тема 3. Государство и право Античного мира

Старовавилонское царство

В самом начале II тысячелетия до н. э. пало могущественное царство шумеров, во главе которого стояла третья династия Ура. Оно распалось под ударами эламитов с востока и амореев с запада. Амореи были новой волной семитских переселенцев, овладевших Палестиной и Сирией и проникших затем в долину Тигра и Ефрата. Скоро в их руках оказывается вся долина Двуречья. Расцвет старовавилонского царства и окончательное объединение под его главенством всего Двуречья, как уже было сказано выше, происходит при знаменитом царе Хаммурапи (1792‑1750 гг. до н. э.). Он одержал победу над эламитами, затем завоевал лежащее к северу от Вавилона царство Мари и, наконец, подчинил своему влиянию Ассирию, утвердившись в г. Ашшуре.

Хаммурапи построил в Вавилоне два больших храма и реставрировал храмы в других городах. При нем были возведены огромные плотины для защиты от наводнений и новые каналы. В одной на своих надписей он провозглашает:

«Когда боги даровали мне власть, я приказал рыть канал под названием Хаммурапи – благословение людей, чтобы в страну текла вода плодородия. Я обратил пустыню в плодородную землю, даровал воду, которая не иссякнет. Я привлек в страну толпы народа, даровав им плодородие, изобилие и мирные жилища».

Когда Хаммурапи в 1792 г. до н. э. стал царем Вавилона, город этот ничем особенным не отличался. Власть его распространились на весьма незначительную территорию – от северной до южной границы насчитывалось около 130 км, а от западной до восточной – не более 35.

В Хаммурапи сочетались качества хитроумного дипломата, умелого полководца и опытного правителя. Он заключал выгодные ему союзы с соседними странами, а затем нарушал их, когда считал это необходимым. Ему удавалось также сталкивать другие государства, опять же не без выгоды для себя. В результате такой политики, подкрепленной успешными военными кампаниями, за сорок два года правления Хаммурапи Вавилон превратился в центр крупного по тем временам государства.

В годы правления Хаммурапи в Вавилоне сложился централизованный государственный аппарат с четко разграниченными функциями. До наших дней сохранилось 55 табличек с приказами Хаммурапи наместникам, военачальникам, послам Вавилона в различных странах и другим официальным лицам. Они касаются смещений и назначений чиновников, проведения переписи, мобилизации населения в отдельных областях, строительства сооружений, размеров вводимых налогов.

В Лувре (Париж) в одном из прекрасных залов установлена стела из черного базальта. Книзу столб слегка расширяется, а верх его украшен рельефом с изображением двух фигур. Справа на троне сидит бог солнца‑Шамаш, олицетворявший справедливость, На нем длинная одежда с поперечными складками, на голове – высокая тиара; большая борода спускается на грудь. Перед ним в почтительной позе – царь Хаммурапи. На голове царя – круглая шапка; одежда – из тяжелой ткани, прямыми складками спускающаяся до самых ступней, правое плечо открыто. Одна рука поднята. Шамаш протягивает царю жезл и обруч – знаки царской власти. Поверхность столба, от рельефа до основания, и вся оборотная сторона покрыты знаками вавилонской клинописи – здесь записаны 282 параграфа свода законов царя Хаммурапи, определяющих правовые, юридические и хозяйственные положения Вавилонского царства.

Базальтовая стела из Лувра – одна из самых любопытнейших и ценных находок в истории человечества – найдена в 1901 г. французскими археологами в г. Сузы.

Клинопись из кодекса царя Хаммурапи

Законодательство Хаммурапи носило ярко выраженный классовый характер. Оно охраняло права собственности рабовладельцев. Даруя некоторые льготы свободным беднякам, законодатель был беспощаден к рабам. Из кодекса мы узнаем, что наряду с земледелием в вавилонском обществе были широко развиты ремесленное производство и торговля. Об этом говорит перечень профессий, упоминаемых в кодексе: горшечники, каменотесы, кузнецы, кожевники.

«(Вот) справедливые законы, которые установил Хаммурапи, могучий царь, и (тем самым) давший стране истинное счастье и доброе управление…

Угнетенный человек, который обретет судебное дело, пусть подойдет к моему, царя справедливости, изображению, пусть заставит прочитать мой написанный памятник, пусть он услышит мои драгоценные слова, а мой памятник пусть покажет ему (его) дело, пусть он увидит свое решение, п(у)сть (ус)покоит свое се(рд)це и пусть сильно скажет: „(Ха)ммурапи‑де владыка, который является для людей как бы родным отцом“»,

По судебнику непочтение к родителям, лжесвидетельство, покушение на чужую собственность и лишение воды соседей наказывалось очень строго.

«Если сын ударил своего отца, (то) ему должны отрубить руку». «Если человек выбил зуб человеку, равному ему, (то) должны ему выбить зуб».

Иногда увечье заменялось штрафом. В сомнительных случаях обвиняемого бросали в священные воды Евфрата; если он оставался жив – наказывали обвинителя. Можно было приносить жалобы местным судьям, затем – в верховный суд и наконец самому царю.

Из кодекса Хаммурапи мы узнаем о рабовладельческих отношениях в древнем Вавилоне. Особое распространение получило здесь так называемое долговое рабство. Если должник не мог вовремя вернуть долг, он обязан был отработать его либо лично, либо за него должны были трудиться дети. Кодекс Хаммурапи ограничил долговую кабалу: отдать в рабство за долги можно было теперь на три года.

Вавилонское общество в период правления Хаммурапи достигло высокого уровня развития. Однако этот расцвет продолжался сравнительно недолго. Страна подверглась ряду сокрушительных вторжений. Около 1740 г. до н. э. началось нашествие касситов[19], захвативших северные области Вавилонии, а в дальнейшем продвинувшихся и в Южную Месопотамию.

Другим врагом оказалось сильное Хеттское царство, о возникновении которого говорилось выше. В самом начале XVI в. до н. э. хеттский царь Мурсалис I захватил и разграбил Вавилон. Правда, хетты здесь не укрепились и ушли с награбленной добычей обратно в Малую Азию. Зато касситы овладели наконец Вавилонией полностью, и в стране утвердилась касситская династия (1518‑1204 гг. до н. э.).

Спустя много лет после смерти Хаммурапи войско эламитов совершило набег на Вавилонское царство. Эламский царь приказал своим воинам захватить как трофей стелу Хаммурапи и поставил ее на площади перед дворцом в своей столице Сузах.

Эламскому царю не нужны были вавилонские законы. Он захватил этот памятник только для того, чтобы, глядя на него, люди думали, как велик и могуч их царь, совершивший набег на Вавилон.

По‑видимому, он даже собирался стереть текст законов и заменить, его своей надписью, но уничтожил лишь несколько строк. Поврежденный памятник, к счастью, уцелел при разрушении Суз в середине VII в. до н. э. и, пролежав в земле две с половиной тысячи лет, был найден в 1901 г. французской археологической экспедицией.

Вавилон в дальнейшем не раз подвергался разгрому, но каждый раз поднимался из руин и в VII‑VI вв. до н. э. вновь достиг расцвета. Только в III в. до н. э. он окончательно теряет свое значение и большая часть его жителей переселяется в возникший поблизости эллинистический город – Селевкию.

Замечательные памятники Вавилона были раскопаны археологами, что дало возможность получить наглядное представление о грандиозных сооружениях одного из крупнейших центров древнего мира.