что внутри хвоста гремучей змеи

Хвост гремучей змеи.

Перед вами внутреннее устройство погремка гремучей змеи. Именно эта замысловатая структура издает весьма характерный зловещий треск, заставляющий человека немедленно посмотреть под ноги и удалиться как можно скорее от источника звука. И не зря: эти змеи относятся к ядовитому подсемейству ямкоголовых (Crotalinae) семейства гадюковых (Viperidae). Только два рода ямкоголовых обладают такой перкуссией — карликовые гремучники (Sistrurus) и настоящие гремучники (Crotalus), обитающие в Новом Свете. Первое насчитывает три вида, второе — 48 видов.

Это образование на хвосте напоминает погремушку или мексиканский маракас, однако устроено принципиально иначе. Основу погремка змеи составляют подвижные чашеобразные сегменты, вложенные друг в друга наподобие конструктора. Они построены из белка кератина, как наши волосы и ногти. Один сегмент удерживается другим благодаря трехлопастной структуре из трех роговых колец, когда нижнее кольцо обхватывает среднее кольцо предыдущего сочленения. Звук получается за счет трения колец друг о друга при вибрации кончика хвоста.

Погремок западного гремучника (Crotalus oreganus), указан порядок образования сегментов. Birth button — самый первый сегмент, формирующийся новый сегмент (черный) у основания хвоста еще содержит живые ткани. Фото с сайта eyncrattlesnakes.com

Проксимальный сегмент (ближний к телу) погремка держится на так называемом костном «стиле» (style) на конце позвоночника. Эта кость состоит из сплющенных, расширенных и сросшихся хвостовых позвонков, от трёх до восьми. Они покрыты фиброзной соединительной тканью, богатой сосудами и разделенной сужениями на три последовательно уменьшающиеся части. Верхний эпидермальный слой, способный к кератинизации, и является матриксом образующихся сегментов.

Приращение очередного сегмента погремка происходит при линьке. Когда приближается время очередной смены кожи, новый членик трещотки сдвигается с матрикса под старым. Но последний, вместо того чтобы слезть вместе с остальной кожей, удерживается задней выпуклостью конца хвоста, образуя первое свободное сочленение погремка. Таким образом, самый старый сегмент всегда находится наверху.

Длина трещотки не связана напрямую с возрастом змеи, так как периодичность линьки зависит от темпа развития. Молодые особи интенсивно растут, поэтому линяют по несколько раз в год. У крупных взрослых экземпляров частота линьки становится реже, чем раз в год. Кроме того, кончик погремка со временем обламывается, истрепываясь о песок и камни. Максимальное зафиксированное число сегментов — 23 у западного гремучника.

Скорость, с которой трясется погремок, тоже впечатляет. Гремучие змеи издают непрерывный высокочастотный звук с частотой колебаний трещотки до 90 Гц. Трещотка движется так быстро, что кажется размазанной в воздухе. И трясти погремушкой змея способна часами, перемежая циклы сокращений-расслаблений мышечной порции всего в 10 г.

Автор статьи Виктория Москаленко

Способы познания

Гремучая кучка: змееловы столкнулись с крупным змеиным логовом под домом в Калифорнии

Пресмыкающиеся плодились под крыльцом, и до поры до времени никто о них не подозревал.

В начале октября одна из жительниц Калифорнии позвонила специалистам компании Sonoma County Reptile Rescue, занимающимся спасением рептилий. Змеи в США находятся под защитой государства, и людям запрещено самостоятельно удалять их из жилищ, чтобы не нанести животным травмы. Кроме того, важно затем выпустить их в правильном месте. В этом случае хозяйка дома и не пыталась справиться своими силами – и правильно сделала: даже профессионалы были удивлены, прибыв на место.

Вызывая помощь по телефону, женщина сказала, что видела под своим крыльцом несколько гремучих змей. На самом деле там оказалось более 90 рептилий. За первые 3 часа 45 минут специалисты достали из-под крыльца 59 детенышей и 22 взрослых особи, а затем, вернувшись для проверки через несколько дней, они нашли еще 11 змей.

Ответственный за операцию Эл Вольф сказал, что не видел столько змей в одном месте более 30 лет. Для того, чтобы извлечь их из-под крыльца и с окружающей территории, он использовал щипцы длиной 60 см.

По данным Калифорнийского департамента дикой природы, гремучие змеи обычно не агрессивны. Если не пугать и не провоцировать их, они уползут, не стремясь нанести человеку повреждения. Тем не менее, такие «соседи» опасны: при случайном прикосновении змея укусит.

Как гремучие змеи издают звуки своими хвостами

Буэно

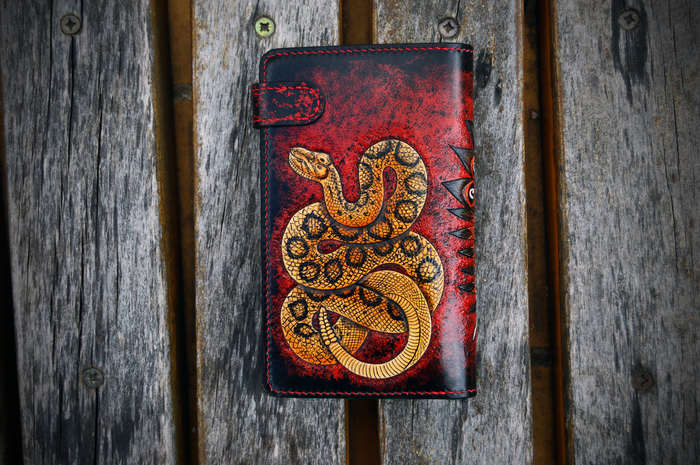

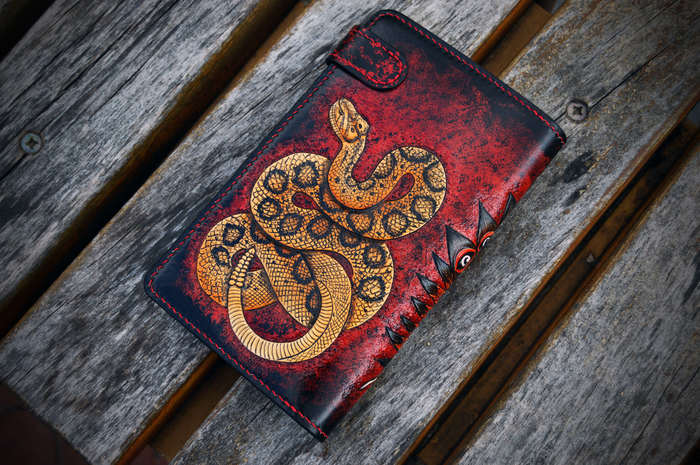

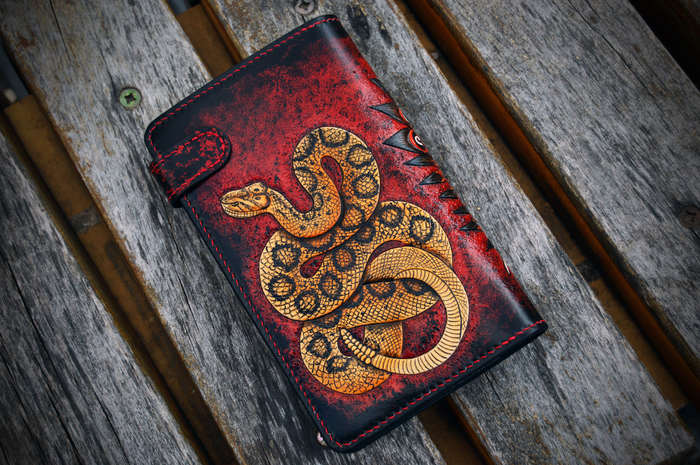

Клатч с тиснением

Салют! Закончил недавно небольшой клатч с индианкой для индианки.

Раньше делал похожую работу. В этой изменил эскиз и немного роспись.

Другие работы и детали процесса в соц. сетях:

Какая забавная погремушка

Королева змей

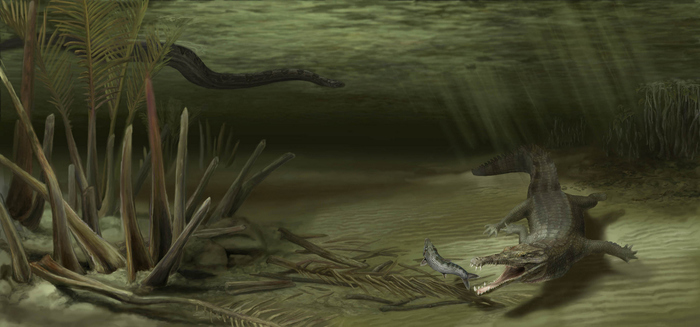

На этой реконструкции изображена вымершая змея титанобоа серрехонский (Titanoboa cerrejonensis, «титанический удав»). Пожалуй, это тот самый случай в палеонтологии, когда название идеально отражает самую суть животного: перед вами — крупнейшая змея из известных человечеству. Титанобоа, весом в тонну и длиной 13–15 метров, значительно превосходил по размеру своих современных родственников — удавов и анаконд, среди которых редко встречаются особи длиннее 5–6 метров. Крупнейшая же современная змея — сетчатый питон — лишь изредка достигает длины более семи метров, тем самым почти вдвое уступая ископаемой великанше, которая, если судить только по размерам, могла легко питаться целыми крокодилами и без малейших усилий проглотить целиком лошадь! На реконструкции змея изображена в компании крокодиломорфа и гигантской черепахи.

Полноразмерная модель титанобоа, выставленная на Центральном вокзале Нью-Йорка в США. Фото с сайта vix.com

Мир узнал о титанобоа в 2009 году, когда из отложений колумбийской формации Серрехон (Cerrejón Formation; в честь которой было дано видовое название), датируемых средним палеоценом (около 60–58 миллионов лет назад), были извлечены остатки двадцати восьми особей нового вида гигантской змеи, с легкостью затмившей предыдущего рекордсмена — эоценового гигантофиса (Gigantophis), найденного в Африке и достигавшего «всего» 10,7 метра в длину. В том же году в журнале Nature вышла статья, посвященная титанобоа, в которой ученые не только привели описание своей находки, но и сделали выводы о том, что в палеоцене климат Колумбии был несколько теплее, чем сегодня. Согласно их расчетам, среднегодовая температура в местах обитания титанобоа должна была составлять как минимум 30–34 градуса Цельсия, чтобы, будучи пойкилотермным («холоднокровным») животным, гигантская змея могла поддерживать достаточно высокий уровень обмена веществ.

Впрочем, не все исследователи согласились с этим выводом: меньше чем через полгода после публикации в Nature вышла статья, в которой утверждалось, что сам размер титанобоа должен был обеспечивать ее достаточным количеством метаболического тепла, чтобы меньше зависеть от окружающей температуры. На самом деле оптимальная температура для существования змеи весом в тонну должна была быть на 4–6 градусов ниже, чем предположили ее первооткрыватели — в противном случае титанобоа просто перегрелась бы! Чуть позже появилась еще одна статья, в которой заявлялось, что при использовании той же математической модели, которой пользовались авторы первой статьи 2009 года, размеры нынешних ящериц, обитающих в тропиках, должны были бы достигать 10–14 метров, чего совсем не происходит.

Претерпели изменения и представления ученых об образе жизни этой рептилии, которой изначально пророчили титул верховного хищника своей экосистемы — именно такой точки зрения придерживались палеонтолог Джонатан Блох (Jonathan Bloch), один из первооткрывателей титанобоа, и его коллеги в документальном фильме «Titanoboa: Monster Snake», вышедшем в 2012 году. Лишь в 2013 году авторы первоначального описания опубликовали новую статью, в которой сообщили о находках черепов титанобоа, благодаря которым им удалось уточнить особенности строения головы змеи и ее диету. В частности, выяснилось, что у титанобоа было много нёбных и боковых зубов, которые, к тому же, не отличались высокой прочностью, — следовательно, основной пищей титанобоа были животные относительно мелкие, не способные оказать серьезного сопротивления, но при этом скользкие и легко вырывающиеся из пасти. Схожие черты строения были обнаружены у современных высших змей (Caenophidia), питающихся в основном рыбой, и на основании этого ученые сделали вывод, что «самая ужасная змея всех времен» на деле была профессиональным рыболовом, относительно медлительным и неповоротливым на земле, но подвижным в воде.

Джонатан Блох, один из первооткрывателей титанобоа, с ее позвонком в правой руке (слева) и позвонком современной анаконды (справа). Фотография с сайта washingtonpost.com

А воды в местах обитания этой змеи было немало: в те времена Серрехон был покрыт болотистыми джунглями, где, возможно, было более жарко и влажно, чем сегодня в долине Амазонки. Воды рек, текущих на север, буквально оплетали каждый клочок земли, так что мертвые растения и животные почти наверняка оказывались погребены в широкой пойме под слоем грязи, которая и сохранила экосистему тех мест, позволив нам еще раз взглянуть на этот древний мир. К тому времени динозавры уже почти пять миллионов лет как вымерли, поэтому фауна Серрехона не показалась бы нам излишне странной. хотя, вне всяких сомнений, она благоволила именно холоднокровным гигантам. На отмелях вялотекущих рек грелись бокошейные черепахи, похожие на современных щитоногих, только с панцирем вдвое больше крышки канализационного люка, в мутной воде скользили крокодилоподобные существа (как минимум трех видов), размером не уступавшие крупным кайманам, а в маленьких стоячих водоемах жили двоякодышащие рыбы, в два-три раза превышавшие габаритами современного лепидосирена! Что касается птиц и млекопитающих, то пока что их остатков в формации Серрехон найдено не было: возможно, они просто не попали в палеонтологическую летопись или в руки ученых, либо же те края, подобно современным болотистым низинам Эверглейдс на юге США, просто не слишком подходили для крупных теплокровных существ.

Титанобоа обнаружил охотящегося за рыбой крокодиломорфа ахеронтизуха (Acherontisuchus), но он змее неинтересен: она сама находится в поисках скользкой добычи и мирно проплывает мимо. Рисунок © Danielle Byerley с сайта Флоридского музея

Так что не только знаменитый спинозавр был впоследствии развенчан: «крупнейший наземный хищник всех времен», якобы способный посрамить тираннозавра, на деле оказался специализированным пожирателем рыбы (см. Гигантский динозавр Spinosaurus aegyptiacus оказался водоплавающим, «Элементы», 06.05.2020). Титанобоа тоже не задержался на троне «убийцы крокодилов», вместо этого заняв роль одной из множества удивительных рептилий, которые жили в южноамериканских реках почти шестьдесят миллионов лет назад.

rama909

rama909

rama909

Как устроен хвост гремучей змеи

Ядовитые змеи из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых с «трещоткой» на хвосте называются настоящими гремучниками (Crotalus). Род насчитывает 36 видов, обитают эти змеи только на американских континентах.

Настоящие гремучники в среднем не превышают в длину метра, хотя в отдельных видах встречаются двухметровые особи. Их хвостовой погремок, сформированный из ороговелых кольцеподобных образований, при вибрации издает громкий треск. «Звукового отростка» нет только у единственного из представителей рода — каталинского гремучника (лат. Crotalus catalinensis), а также у молодых особей.

Изучая этих пресмыкающихся, ученые установили, что они становятся способны производить звук после того, как к первому кольцу прирастает второе, однако величина «трещотки» не связана с возрастом змеи. Дело в том, что эта часть хвоста обновляется каждый раз, когда гремучник сбрасывает кожу, но происходить это может и один раз в году, и несколько: в зависимости от питания и условий жизни. Кроме того, змея своевременно заменяет свои поврежденные участки — и в том числе достаточно уязвимую оконечность хвоста. Но с каждым обновлением количество колец может увеличиваться.

Хвост внутри полый; звук производится вследствие трения этих ороговелых колец друг о друга. Убедиться в этом можно с помощью познавательного видео, показывающего устройство «трещотки» гремучника.

Хвост гремучей змеи

Перед вами внутреннее устройство погремка гремучей змеи. Именно эта замысловатая структура издает весьма характерный зловещий треск, заставляющий человека немедленно посмотреть под ноги и удалиться как можно скорее от источника звука. И не зря: эти змеи относятся к ядовитому подсемейству ямкоголовых (Crotalinae) семейства гадюковых (Viperidae). Только два рода ямкоголовых обладают такой перкуссией — карликовые гремучники (Sistrurus) и настоящие гремучники (Crotalus), обитающие в Новом Свете. Первое насчитывает три вида, второе — 48 видов.

Это образование на хвосте напоминает погремушку или мексиканский маракас, однако устроено принципиально иначе. Основу погремка змеи составляют подвижные чашеобразные сегменты, вложенные друг в друга наподобие конструктора. Они построены из белка кератина, как наши волосы и ногти. Один сегмент удерживается другим благодаря трехлопастной структуре из трех роговых колец, когда нижнее кольцо обхватывает среднее кольцо предыдущего сочленения. Звук получается за счет трения колец друг о друга при вибрации кончика хвоста.

Погремок западного гремучника (Crotalus oreganus), указан порядок образования сегментов. Birth button — самый первый сегмент, формирующийся новый сегмент (черный) у основания хвоста еще содержит живые ткани. Фото с сайта eyncrattlesnakes.com

Проксимальный сегмент (ближний к телу) погремка держится на так называемом костном «стиле» (style) на конце позвоночника. Эта кость состоит из сплющенных, расширенных и сросшихся хвостовых позвонков, от трёх до восьми. Они покрыты фиброзной соединительной тканью, богатой сосудами и разделенной сужениями на три последовательно уменьшающиеся части. Верхний эпидермальный слой, способный к кератинизации, и является матриксом образующихся сегментов.

Приращение очередного сегмента погремка происходит при линьке. Когда приближается время очередной смены кожи, новый членик трещотки сдвигается с матрикса под старым. Но последний, вместо того чтобы слезть вместе с остальной кожей, удерживается задней выпуклостью конца хвоста, образуя первое свободное сочленение погремка. Таким образом, самый старый сегмент всегда находится наверху.

Скелет гремучей змеи со стилем. A — полный скелет техасского гремучника (Crotalus atrox), на котором видно размер стиля относительно тела и его стреловидную форму. B — хвостовая часть скелета с целым погремком, видно, что стиль полностью скрыт под основанием кератиновой структуры. C — стиль чернохвостого гремучника (Crotalus molossus). Фотографии из статьи J. M. Meik, G. W. Schuett, 2016. Structure, Ontogeny, and Evolutionary Development of the Rattlesnake Rattle

Новорожденный детеныш гремучей змеи рождается с зачатком первого сегмента, который находится под защитным колпачком, развившимся из простой конической чешуи (этот сегмент гомологичен самому кончику кожи хвоста у других змей).

Зачаток погремка на хвосте новорожденного западного гремучника (Crotalus oreganus helleri), которому всего час от роду, и он еще находится в амниотической оболочке. Фото © Michael D. Cardwell с сайта eyncrattlesnakes.com

Колпачок держится в течение примерно недели, до первой линьки, после чего сползает вместе с остальной сброшенной кожей, обнажая первый постоянный сегмент.

Слева — кончик хвоста недельного пятнистого гремучника (Crotalus mitchelli pyrrhus), на фотографии видно заново сформированный зачаток погремка внутри защитного колпачка, который сойдет вместе с остальной кожей через несколько дней. Справа — выползок (сброшенная кожа) от первой линьки западного гремучника (Crotalus atrox) с нетронутым вывернутым неонатальным «колпачком», прикрывавшим первый сегмент погремка. Фото © Michael D. Cardwell с сайта eyncrattlesnakes.com

Длина трещотки не связана напрямую с возрастом змеи, так как периодичность линьки зависит от темпа развития. Молодые особи интенсивно растут, поэтому линяют по несколько раз в год. У крупных взрослых экземпляров частота линьки становится реже, чем раз в год. Кроме того, кончик погремка со временем обламывается, истрепываясь о песок и камни. Максимальное зафиксированное число сегментов — 23 у западного гремучника.

Ученые метят гремучих змей, впрыскивая акриловую краску прямо в сухой сегмент погремка, делая возможным опознание особи на расстоянии. Фото © Michael D. Cardwell с сайта eyncrattlesnakes.com

Скорость, с которой трясется погремок, тоже впечатляет. Гремучие змеи издают непрерывный высокочастотный звук с частотой колебаний трещотки до 90 Гц. Трещотка движется так быстро, что кажется размазанной в воздухе. И трясти погремушкой змея способна часами, перемежая циклы сокращений-расслаблений мышечной порции всего в 10 г.

Замедленная съемка движений погремушки

Ученые пристально изучили мышцы, управляющие погремком, и выяснили, что они по строению скорее напоминают стридуляционные мышцы насекомых, чем обычную поперечно-полосатую мускулатуру позвоночных. Три пары хвостовых мышц представляют собой сильно специализированную ткань за счет меньшей миофибриллярной массы (20–30% против обычных 50%) и высокой плотности митохондрий на единицу объема (26% против 3% в мышцах игуаны). По этим показателям мышцы гремучей змеи лишь немного уступают мышцам колибри, управляющим полетом, и стридуляционной мускулатуре кузнечика. Сочетание этих параметров дает высокую скорость сокращений при уменьшении энергозатрат на каждое сокращение.

Микрофотография поперечного среза мышцы хвоста (А) и туловищных мышц (В) техасского гремучника (Crotalus atrox). На фотографии обозначены митохондрии (mt), саркоплазматический ретикулум (sr), миофибриллы (fi) и гранулы гликогена (gly). Видно, что в скелетных мышцах гораздо выше плотность мускульных волокон по сравнению с мышцами хвоста, где за счет снижения количества миофибрилл увеличивается объемная плотность митохондрий и саркоплазматического ретикулума. Длина масштабного отрезка — 1 мм. Фото из статьи P. Schaeffer et al, 1996. Structural correlates of speed and endurance in skeletal muscle: the rattlesnake tailshaker muscle

Несмотря на столь совершенный и эффективный механизм звукоизвлечения, гремучники отнюдь не стремятся часто им пользоваться. Они, как и многие другие змеи, — засадные хищники, и им совершенно ни к чему заранее извещать жертву о своем присутствии. Громкий звук нужен для того, чтобы отпугнуть потенциальную угрозу — крупного хищника или человека. Любая змея предпочтет, чтобы её оставили в покое, нежели вынудили кусаться, и лишь застигнутая врасплох или с отрезанным путем к отступлению змея использует все средства, чтобы напугать врага, или атакует. Но если можно избежать столкновения другим способом, например скрыться, то змея молча уползет, держа свой хвост на весу.

Видео, вдохновившее на написание картинки дня. В нем рассказывается о строении и функционировании погремка

Похожее поведение, связанное с вибрацией хвоста, замечено и у других ядовитых и неядовитых змей. Примечательно, что кончик хвоста таких видов чаще по-особенному окрашен или покрыт модифицированными чешуями, особенно у смертельных змей (Acanthophis).

Гремучие змеи

Гремучие змеи (или гремучники) (Crotalus) — род ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Гремучниками они названы из-за характерной «погремушки» на конце их хвоста, которая издает довольно громкий дребезжащий звук.

Где обитают гремучие змеи?

Эти змеи встречаются от юга Канады до Аргентины. Особенно широко распространены они на юго-западе США и на севере Мексики.

Чаще всего гремучники обитают в скалистых местностях. Также их можно повстречать в прериях и лесах. Попадаются они и на болотах юго-востока, и на лугах северо-востока США. В горы поднимаются до 3353 метров над уровнем моря.

Особенности внешнего вида и строения гремучих змей. Виды гремучников

Всего известно 32 вида гремучих змей, живущих в Северной и Южной Америке. Все они характеризуются так называемой погремушкой (или трещоткой) на кончике хвоста, которая издает своеобразный гремящий звук при вибрации.

Погремушка состоит из подвижных кератиновых сегментов, вложенных друг в друга наподобие конструктора. При трении друг о друга эти сегменты издают характерный звук.

Звук погремушки может быть слышен на расстоянии до 30 м. С помощью этого механизма гремучники предупреждают потенциальных врагов о своем присутствии, что позволяет им избежать ненужного конфликта.

Змея может трясти своей трещоткой чрезвычайно быстро — до 90 раз в секунду!

Но главной особенностью гремучих змей является даже не погремушка, а термочувствительные ямки на голове, расположенные между глазами и ноздрями. Именно из-за них этих рептилий называют Ямкоголовые. Назначение ямок – помогать змее охотиться, улавливая тепло тела жертвы.

Как и у других змей, у наших героев нет наружного уха. Но они не глухие. У них есть слуховая косточка и улитка, причем слуховая косточка снаружи присоединена к челюстной кости. Это позволяет рептилиям слышать вибрации. Так, например, даже самые легкие человеческие шаги гремучник слышит на расстоянии нескольких метров.

Голова этих змей треугольной формы с резко выраженным шейным перехватом, зрачки расположены вертикально.

Клыки гремучей змеи содержат протоки, которые соединены с ядовитыми железами. По форме они похожи на изогнутые иглы, а их длина у особо крупных видов может достигать нескольких сантиметров. Челюсть устроена так, что когда рот змеи закрыт, клыки направлены назад и лежат параллельно небу. Пред укусом же они выдвигаются вперед и встают вертикально.

Взрослые особи обычно имеют длину от 0,5 до 2 метров, однако некоторые виды, например техасский гремучник, может вырастать до 2,5 метров.

Несколько видов отличаются поперечными полосами, но большинство гремучников испещрены темными ромбами или шестиугольниками на более светлом фоне, обычно сером или светло-коричневом.

Окрас некоторых видов может иметь различные оттенки зеленого, оранжевого, розового или красного. Например, красный гремучник (Crotalus ruber) — единственный представитель рода кирпично-красного цвета.

Наиболее распространенными видами в Северной Америке являются:

Это — самые крупные представители рода.

26 других видов также принадлежат к роду Crotalus, в том числе рогатый гремучник (или сайдвиндер) (C. cerastes).

Сайдвиндер — небольшой гремучник, длина тела взрослой особи не превышает 70 см. Прямо над глазами у него торчит по одной вертикальной чешуйке, напоминающей рожки. Эти «рожки» помогают защитить глаза от песка.

Остальные виды принадлежат к более примитивному роду Sistrurus. Это:

В отличие от больших гремучников, эти виды имеют 9 крупных чешуек на верхней части головы. Погремушка у них крошечная, а звук от нее еле слышен.

Образ жизни и размножение

Большинство гремучих змей ведет сумеречный и ночной образ жизни. В дневную жару они прячутся в норах, под камнями или в других укромных местах.

В холодные месяцы, при температуре ниже 10-12 °C, они впадают в спячку, все их жизненные процессы замедляются. В логовах на зимовку порой собираются сотни змей, причем нескольких разных видов. Одно и то же логово может использоваться из поколения в поколение.

Весной, после выхода из спячки, начинается сезон размножения. Самки обычно размножаются только раз в 2-3 года. Эти змеи яйцеживородящие. Это означает, что яиц они не откладывают, а носят их внутри своего тела в течение примерно 90 дней, прежде чем родить на свет полностью развитых детенышей. Численность потомства варьируется в зависимости от вида; обычно рождается от 5 до 20 детенышей.

В возрасте от одной до двух недель молодые линяют, тогда и начинает формироваться первый сегмент погремушки. Затем детеныши покидают место своего рождения в поисках пищи. Это опасное время для молодых гремучников: очень часто они становятся легкой добычей для птиц, других змей и млекопитающих.

Гремучие змеи обычно линяют 3-4 раза в год. С завершением каждой линьки у рептилии на погремушке прибавляется по одному дополнительному роговому сегменту. Однако возраст змеи нельзя определить по количеству сегментов, поскольку старые регулярно теряются по той или иной причине.

Типичная продолжительность жизни гремучей змеи составляет от 10 до 25 лет.

Питание и охота

Питаются гремучие змеи в основном грызунами, дополняя свой рацион рептилиями, мелкими птицами и крупными насекомыми. Молодые охотятся на ящериц.

Гремучники – это так называемые засадные хищники. Как уже говорилось, на морде у них есть термочувствительные ямки, которые позволяют им «видеть» тепловое изображение добычи, если температура ее тела отличается от температуры окружающей среды.

Эти рептилии охотятся только тогда, когда голодны. У взрослой гремучей змеи перерыв между приемами пищи в среднем составляет около двух недель, в зависимости от того, насколько крупной была ее последняя жертва. Молодые особи едят чаще, примерно раз в неделю.

Враги и угрозы

Несмотря на то, что гремучники ядовиты и имеют на хвосте призванную отпогнуть врагов трещотку, в природных условиях находится немало желающих отведать мясо этих рептилий.

Большинство видов гремучников классифицируются МСОП как «вызывающие наименьшие опасения». Однако численность некоторых видов сокращается, а отдельные виды, например, гремучая змея острова Санта-Каталина (Crotalus catalinensis) находится под угрозой исчезновения.

Хищничество, а также потеря среды обитания –вот две основные угрозы для популяций гремучих змей.

Укусы гремучей змеи

Ежегодно в Соединенных Штатах тысячи людей подвергаются укусам гремучих змей. Сами по себе гремучники не агрессивны, но если их вольно или невольно спровоцировать, например, потрогать палкой или случайно наступить, скорее всего, укуса не избежать.

Большинство змей предупреждают, прежде чем укусить. Однако укус может последовать и без предупреждения, если их напугать во время линьки, спаривания или родов.

При своевременном оказании медицинской помощи укусы гремучников очень редко приводят к летальному исходу.

В месте укуса возникает сильная боль, жжение и отек. Общие симптомы включают слабость, иногда тошноту или чрезмерное потоотделение. За медицинской помощью следует обратиться немедленно.

Наиболее опасными видами являются:

rama909

rama909