что влияет на результат броска

Исследование факторов, влияющих на точность баскетбольного броска

Разделы: Физика

Ключевые слова: баскетбол

Актуальность: Занимаясь баскетболом, нас заинтересовало, какие факторы влияют на точность попадания мяча в кольцо. И можно ли их учитывать при игре в баскетбол.

Проблема исследования заключается в том, что не существует эффективного и надёжного способа определения точек прицеливания и выбора оптимальных параметров траектории полёта мяча в зависимости от координат расположения игрока на площадке при броске, а также методики обучения. А предложенные границы областей площадки для выполнения бросков прямо в кольцо и с отражением недостаточно изучены, не обоснованы и требуют корректировки.

Гипотеза: Мы предположили, что самый оптимальный угол подачи мяча 45ᵒ.

Цель: Установить зависимость точного попадание баскетбольного мяча в кольцо от угла подачи.

Поставив цель своей работы, мы составили примерный план своего исследования.

Баскетбол (англ. basket — корзина, ball — мяч) — спортивная командная игра с мячом. В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти игроков. Цель каждой команды — забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде овладеть мячом и забросить его в свою корзину. Корзина (кольцо с сеткой) находится на высоте 3,05 метра от пола (10 футов). От каждой команды на площадке находится по 5 человек, всего в команде 12 человек, замены не ограничены. За мяч, заброшенный с ближней и средней дистанции, засчитывается 2 очка, с дальней (из-за трехочковой линии) — 3 очка. Штрафной бросок оценивается в одно очко. Стандартный размер баскетбольной площадки 28 метров в длину и 15 метров в ширину. Баскетбол один из самых популярных видов спорта в мире [1].

Исследование

Перед тем как заняться исследованием, мы провели практический эксперимент: суть заключалась в том, чтобы я выполнил 20 штрафных бросков, без ограничения по времени, спокойно выполнив каждый бросок. Мы бросали в течение недели, и получилось в среднем 15 попаданий +-1.

Мы работали над такими параметрами как траектория броска и начальный угол вылета мяча.

На тренировках мы наблюдали траекторию полета мяча. Траектория имеет вид кривой линии.

Нас заинтересовало, имеет ли эта линия название. Наша учительница по математике объяснила нам, что такая линия называется парабола.

Учитель физики объяснила нам, что такое движение называется баллистическим.

Мы обратились к литературе. Изучив ряд учебной литературы (Пурышева Н.С., Вяжеевская Н.Е., физика 10 класс-профиль; В.А. Касьянов физика 10 класс-профиль) и выяснили:

Баллистическое движение – движение за счёт силы тяжести при котором тело движется с учётом сил сопротивления с ускорением [4].

Если мяч брошен под углом к горизонту и попал в цель. Его перемещения по горизонтали s и по вертикали h могут быть записаны следующим образом:

Это уравнение содержит две неизвестные величины v и α имеет, поэтому бесчисленное множество решений, что соответствует возможности попасть в цель бесконечным числом способов [5].

К сожалению, мы не обладаем необходимыми математическими знаниями для решения данной задачи теоретически. Поэтому мы экспериментально исследовали зависимость точности попадания от угла подачи. При этом старались силу подачи не менять, для этого мы попросили нашу одноклассницу, тоже занимающуюся баскетболом выполнить экспериментальные броски.

Используемое оборудование: баскетбольный мяч, ученица 7 А класса Рысина Дарья, баскетбольная площадка с расстоянием дальности штрафного (s=4,225м), баскетбольное кольцо (высота Н=3,05м)

Эксперимент 1

Рис. 1 Угол подачи 30ᵒ

Вывод: мяч в кольцо не попал.

Эксперимент 2

Рис. 2 Угол подачи 45ᵒ

Вывод: мяч в кольцо не попал.

Эксперимент 3

Рис. 3 Угол подачи 60ᵒ

Вывод: мяч попадает в корзину.

Рис 4. Мяч попадает в корзину

Если угол вылета уменьшается, то уменьшаются и шансы на то, что мяч попадет в корзину. Поэтому чем меньше угол вылета мяча, тем большей должна быть точность расчета усилий в направлении его полета. Все это свидетельствует о преимуществе высокой траектории.

С другой стороны, при более высокой траектории мяч проходит больший путь, двигаясь к корзине. Наиболее приемлемый угол выброса мяча оказался угол в 60 градусов.

Литература

1. Вальтин А.И. «Мини-баскетбол в школе».- М.: Просвещение, 1996.

2. Бондарь А.И. Учись играть в баскетбол.- Минск: Полынья, 1986.

3. Джон Р., Вуден. Современный баскетбол.- М.: Физкультура и спорт, 1997.

5. Пупышева Н.С., Важеевская Н.Е., Д.А.Исаев. Физика 10 класс, базовый уровень.- М.: Дрофа, 2007.

Факторы, определяющие результат в метаниях.

Высота начальной точки вылета (h0) зависит от роста метателя, длины его рук, техники. Чем выше высота начальной точки вылета, тем лучше. Но поскольку высоту начальной точки вылета увеличить для одного и того же спортсмена практически невозможно, рассчитывать на рост результата за счет этого не приходится.

Вышеприведенную формулу можно использовать для определения дальности полета снаряда, но всегда следует учитывать и другие параметры. Итак, в целом на результат в метании легкоатлетических снарядов влияют следующие факторы (рис. 9):

а) начальная скорость вылета снаряда (V0);

б) угол вылета снаряда (а),

в) воздействие атмосферной среды (сопротивление воздуха, сила и направление ветра);

г) высота выпуска снаряда над землей (h0);

д) аэродинамические свойства снаряда;

е) угол атаки снаряда (β).

Анализ техники метания гранаты (характеристика вида в целом, описание фаз техники).

Для удобства описания техники метания гранаты условно выделяют следующие части: держание снаряда, разбег (предварительный и заключительный), финальное усилие и сохранение равновесия после броска.

Держание снаряда. Существует несколько способов держания гранаты. Квалифицированные спортсмены применяют способ захвата гранаты с высоким расположением ее центра тяжести; граната держится за конец рукоятки четырьмя пальцами, ручка гранаты своим основанием упирается в мизинец, согнутый и прижатый к ладони, кисть расслаблена, большой палец расположен вдоль оси гранаты. Этот способ метания позволяет получать хорошие результаты спортсменам с сильно развитой кистью руки. При способе, когда граната берется «в кулак», рычаг укорочен, кисть более закрепощена, ось гранаты направлена перпендикулярно руке, контроль за выпуском снаряда невозможен (отсюда частое явление низкой траектории броска), однако и этим способом достигались хорошие результаты.

Первый из описанных способов держания гранаты, хотя и более труден, однако дает целый ряд преимуществ перед способом захвата «в кулак», т.к. здесь увеличивается длина рычага метания, раскрепощается кисть и сохраняется возможность до самого момента выпуска гранаты направлять ее. В ходе тренировки каждый занимающийся подбирает для себя наиболее целесообразный способ держания гранаты.

Разбег. В начале разбега гранату несут в согнутой руке, впереди правого плеча на уровне головы. Это более эффективный способ, при котором спортсмен может контролировать положение руки с гранатой.

Разбег состоит из двух частей: а) от начала до контрольной отметки – предварительная часть; б) от контрольной отметки до планки, ограничивающей место разбега, – заключительная часть. Предварительная часть разбега составляет 16-20 м, или 8-10 беговых шагов, а заключительная часть – 7-10 м, или 4-5 бросковых шагов.

В первой части разбега метатель приобретает оптимальную скорость движения, которая помогает ему эффективно выполнить заключительную часть, где решаются главные задачи метания. При этом рука с гранатой должна быть ненапряженной, а весь разбег ритмичным и ускоряющимся, сохраняя прямолинейность продвижения и вертикальное положение туловища. Когда спортсмен приближается к контрольной отметке, он должен набрать необходимую скорость, которая равна, приблизительно 2/3 его максимальной спринтерской скорости. Превышение оптимальной скорости разбега следует считать технической ошибкой, ибо это приводит к нарушению правильного ритма последующих движений метателя и в итоге – к неудачному броску. В принципе, бег в предварительной части разбега не должен отличаться от обычного бега, хотя немного и осложнен несением гранаты (рука с гранатой не должна колебаться по вертикали!), а, приближаясь к контрольной отметке, следует повышать темп последних шагов, не удлиняя их.

Заключительная часть разбега (или бросковые шаги) начинается с попадания на контрольную отметку, ориентирующую метателя на начало отведения гранаты и на подготовку к броску. Как показывает практика, осуществление этих движений, а также сам бросок, лучше выполнить за 5 шагов (считая шагом прыжок после броска). При этом подготовка к отведению снаряда начинается, как правило, с момента постановки левой ноги на дорожку (здесь и далее имеется в виду, что метание выполняется правой рукой).

С шагом правой ноги спортсмен начинает поворачиваться левым боком по направлению метания и одновременно отводить руку с гранатой по возможно большей дуге, чтобы удлинить рабочий путь в момент броска. Имеется два основных варианта отведения гранаты: вперед-вниз-назад (отведение гранаты «нижней дугой») и прямо-назад. Первый вариант более широкоамплитудный, но координационно достаточно сложен, второй более рациональный и простой для выполнения. Суть отведения состоит в том, чтобы на бросковых шагах «уйти» от снаряда и, не теряя скорости, приобретенной в разбеге, продвинуться вперед тазом и ногами.

Итак, с началом третьего, «скрестного» шага (правой перед левой) метатель, сильно оттолкнувшись левой ногой, посылает более ускоренно таз в направлении метания. Этот «обгон» снаряда сопровождается значительным наклоном и поворотом туловища направо. Рука с гранатой занимает положение замаха и немного заводится за спину. Правая нога ставится с внешнего свода стопы, с последующим быстрым переходом на всю стопу, а затем, амортизируя, она сгибается в коленном и тазобедренном суставах. Постановка ноги с пятки или носка – характерная ошибка. В первом случае метатель резко снижает скорость и нарушает непрерывность движений, а во втором – вынуждает ставить ногу на грунт излишне согнутой и напряженной. Кроме этого, правая стопа ставится на грунт под углом 35-45°, что позволяет без помех продвигать вперед таз, а не плечи и способствует сохранению «закрытого» положения (левым боком) перед броском.

Основные задачи метателя при выполнении следующего, четвертого шага: занять наиболее выгодное (растянутое) положение для броска и резко затормозить скорость движения вперед, что позволяет быстрее и полноценнее выполнить финальное усилие. Для этого метателю следует сделать этот шаг оптимально длинным, с постановкой на грунт напряженной левой ноги стопой слегка внутрь. Если следы стоп на всех шагах расположились по линии разбега, то стопа левой ноги на четвертом шаге ставится левее этой линии на 30-50 см. Это дает лучшую возможность для выполнения броска.

Финальное усилие. Эта часть техники метания гранаты начинается с момента прохождения телом вертикали, проведенной через стопу правой ноги еще до постановки на грунт левой в четвертом шаге. Таким образом, выход в исходное положение и фаза броска как бы наслаиваются друг на друга.

Начиная финальное усилие из хорошо растянутого положения, при котором оси плеч и таза расположены параллельно, необходимо повернуть их почти перпендикулярно руке с гранатой, т.е. выполнить ряд условно названных элементов финального усилия: «захват», с последующей «тягой снаряда» и «взятием снаряда на себя». Следует отметить, что все перечисленные элементы финального усилия – это одно движение, невыполнение одного из элементов которого ведет к уменьшению длины пути приложения усилий и, как следствие, снижает результат. «Захват» выполняется за счет сгибания и разгибания правой ноги в коленном суставе с некоторым поворотом его внутрь и завершается касанием левой ногой грунта. При этом происходит поворот правой руки, слегка согнутой наружу, а левой внутрь. Находясь в двухопорном положении и закончив поворот правой руки наружу, метатель, продвигая плечи вперед, создает дополнительное натяжение мышц («тяга снаряда»). Поворот оси плеч до положения «грудью вперед» в сторону метания помогает вывести локоть метающей руки вперед-вверх («взятие снаряда на себя»), причем важно, чтобы этот поворот сопровождался движением туловища вперед.

Ведущим элементом техники метания гранаты, способствующим переходу набранного метателем в разбеге количества движения в финальное усилие, является работа левой ноги в последнем бросковом шаге. Первым показателем эффективности стопорящей работы левой ноги в финальном движении является степень ее сгибания в коленном суставе. Если левая нога не выдерживает нагрузки, то энергия разбега как бы гасится при сгибании коленного сустава. К тому же туловище метателя, не имея под собой жесткой опоры, не способно развить достаточного ускорения в движении вперед. При таком броске сам спортсмен не чувствует натяжения мышц туловища и плечевого пояса. Бросок получается слабым, или «пустым», как говорят метатели.

Выходом метателя в положение «натянутого лука» заканчивается первая часть финального усилия. В этом положении он, будучи повернут грудью вперед, «тянет» гранату всем телом, еще не включая полностью руку в движение. Если метатель хорошо сделал выход, то мышцы передней поверхности туловища, плечевого пояса и ног оказываются чрезвычайно сильно растянутыми. Подобно тому, как разогнется напряженный лук, поставленный одним концом на землю, если тетива будет внезапно перерезана, так и метатель «разряжается» быстрым и длинным рывком. Следовательно, бросок гранаты выполняют не одной рукой, а совместными усилиями ног, туловища и рук.

Заключительное движение – «рывок» – быстрое, но вместе с тем достаточно продолжительное воздействие на гранату, главным образом за счет поступательного движения верхней части туловища. Важно, чтобы правая рука со снарядом «выносилась» из-за спины локтем вперед, а выпуск гранаты заканчивался захлестывающим движением предплечья и кисти, благодаря чему создается вращательное движение гранаты в вертикальной плоскости. «Хлестообразное» движение будет эффективным лишь при соблюдении требований законов механики, предъявляемых к условиям передачи количества движения от отдаленных звеньев к ближайшим. Заканчивая бросок, метатель быстро переносит тяжесть тела вперед на левую ногу, выполняя при этом, так называемый, «навал» на гранату, который достигается как бы падением тела вперед. Следует отметить, что успешное выполнение финального усилия возможно только, если движения в нем начинаются с ног и поддерживаются ими до момента вылета снаряда. Выпускается граната под углом 40-42° к горизонту.

Сохранение равновесия после броска. После окончания броска инерция движения метателя вперед еще довольно значительна, и надо уметь сдержать ее на кратчайшем отрезке (1-1,5 м). Это можно сделать, если метатель после выпуска снаряда совершит резкий переход с левой на правую ногу, слегка повернув ее носком влево, т.е. прибегнет к пятому, тормозящему шагу. В случае, если перескок сделан вяло, правая нога не сдерживает напора и сгибается, а метатель неумело использует компенсаторные движения руками и левой ногой, торможения не получится. Метатель перейдет линию, бросок не будет засчитан. Практика свидетельствует, что лучше от места постановки левой стопы (в исходном положении для броска) до планки оставлять 2-2,5 м, чтобы быть уверенным, что впереди достаточно места для тормозящего шага. Метатели, старающиеся сэкономить это расстояние, почти всегда боясь перейти границу, «комкают» финальное усилие, что снижает результат броска.

Характерно, что начинающие метатели очень часто усиленно изучают технику разбега, броска и мало обращают внимания на торможение. В результате создается навык пробегания вслед броску, который очень трудно поддается исправлению.

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 2865 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Техника метания малого мяча на дальность

Содержимое разработки

МЕТАНИЕ МАЛОГО МЯЧА

Метание – одно из самых

по метанию копья и диска

способности, развивали его

Метание является сложным двигательным действием.

ЧТО ТАКОЕ МЕТАНИЕ МЯЧА

Метание мяча – это одно из

упражнений, в котором

с помощью взрывной силы

мышц, требуется совершить

бросок как можно дальше.

Это упражнение является базовым, с него начинается

освоение навыков метания.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ БРОСКА

влияющие на показатель

скорость и угол вылета

происходит отрыв снаряда

ЧТО РАЗВИВАЮТ УПРАЖНЕНИЯ В МЕТАНИИ

Упражнения в метании

развивают силу и точность.

движения ног, туловища

Метание мяча может выполняться: на дальность с

разбега и в цель с места.

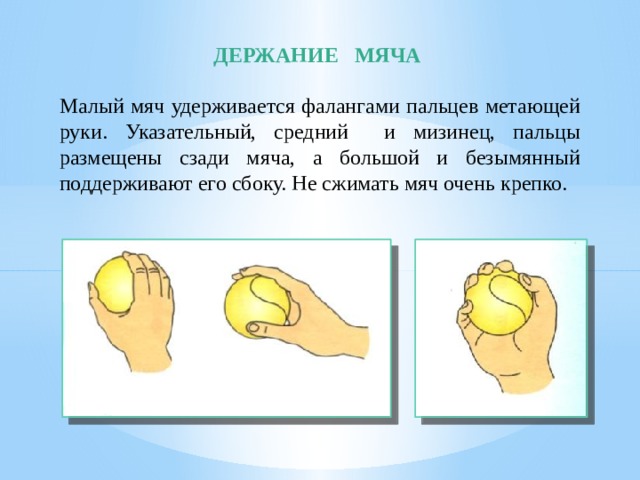

Малый мяч удерживается фалангами пальцев метающей руки. Указательный, средний и мизинец, пальцы размещены сзади мяча, а большой и безымянный поддерживают его сбоку. Не сжимать мяч очень крепко.

В качестве метания используют малые мячи весом 150г или теннисные.

Техника метания малого мяча состоит из:

держания мяча, замаха, броска.

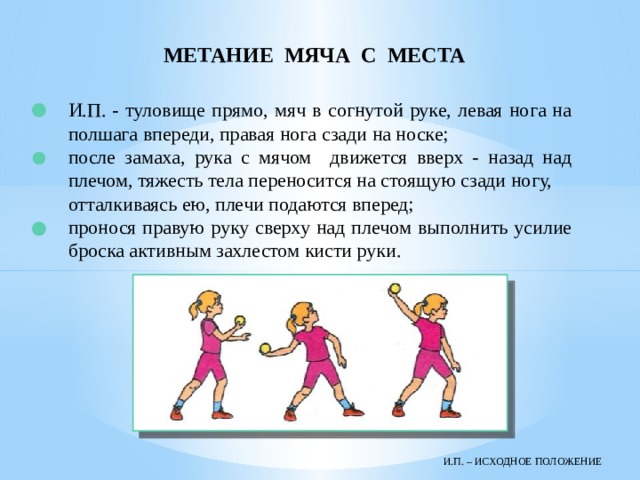

МЕТАНИЕ МЯЧА С МЕСТА

отталкиваясь ею, плечи подаются вперед;

пронося правую руку сверху над плечом выполнить усилие броска активным захлестом кисти руки.

И.П. – ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

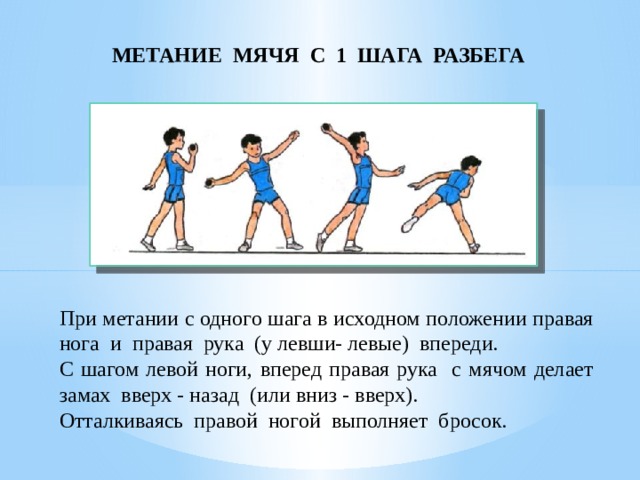

МЕТАНИЕ МЯЧЯ С 1 ШАГА РАЗБЕГА

При метании с одного шага в исходном положении правая нога и правая рука (у левши- левые) впереди.

Отталкиваясь правой ногой выполняет бросок.

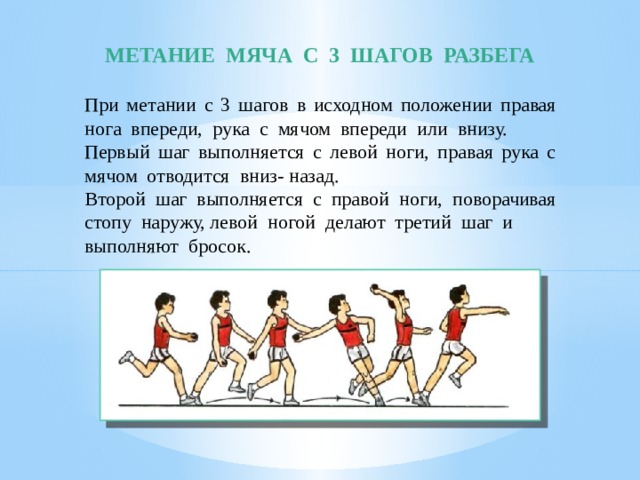

МЕТАНИЕ МЯЧА С 3 ШАГОВ РАЗБЕГА

При метании с 3 шагов в исходном положении правая нога впереди, рука с мячом впереди или внизу.

Первый шаг выполняется с левой ноги, правая рука с мячом отводится вниз- назад.

Второй шаг выполняется с правой ноги, поворачивая стопу наружу, левой ногой делают третий шаг и

Факторы, влияющие на точность броска в баскетболе

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Факторы, влияющие на точность броска в баскетболе.

Преподаватель Физ. Культуры

Постоянно возрастающая конкуренция на мировой спортивной арене выдвигает все более сложные проблемы перед спортивными исследователями. Важнейшая из них – проблема повышения уровня и надежности спортивного результата.

Улучшение результативности игровых действий в баскетболе теснейшим образом связано с повышением точности бросков мяча в кольцо. Качество этого технического приема является решающим фактором в достижении победы. Практический опыт и специальные исследования показывают, что достижение победы в игре, прежде всего, определяется двумя факторами:

1) совершенствование тактического рисунка игры, от которого зависит количество бросков, выполняемых командой;

2) совершенствование технического мастерства, в первую очередь высокой точности баскетболистов при бросках мяча в кольцо.

Оба этих фактора постоянно учитываются в практике учебно-тренировочной работы, и все команды стремятся добиться улучшения своей игры в этих направлениях. Повышение точности бросков мяча и сохранение стабильности могут в значительной мере упростить тактический рисунок игры, сделать его более рациональным. Отсюда поиск резервов совершенствования точностных действий баскетболистов приобретает особую важность.

Поэтому естественно, что проблема точности бросков в баскетболе на протяжении многих лет остается ведущей, и в связи с этим к ней постоянно приковано внимание тренеров и научных работников.

Анализ итогов крупнейших международных соревнований по баскетболу последнего десятилетия обнаружил отсутствие роста качества выполнения бросков в условиях соревновательной борьбы. Даже у сильнейших команд мира не наблюдается тенденции к повышению точности бросков со средних, дальних дистанций и штрафных бросков. Об этом убедительно свидетельствуют результаты финалов Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. В последние годы отмечаются незначительные сдвиги в повышении точности бросков мяча в кольцо, которые достигаются в основном за счет бросков с ближней дистанции, в то время как проблема повышения точности бросков со средней и дальней дистанции в ходе соревновательной деятельности остается нерешенной.

Глава I. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКОВ МЯЧА В КОЛЬЦО

Вопросы точности двигательных действий широко изучаются специалистами в области физического воспитания и спорта (Гомельский, А.Я., 2001; Бернштейн Н.А., 2014; Журавлева Н.В, 2006).

Специалисты в области баскетбола разделяют факторы, определяющие точность бросков, на две основные группы:

Физические свойства мяча, особенности его полета, механические закономерности попадания мяча в цель – все это факторы объективные, или внешние.

К субъективным факторам относятся те, которые зависят от внутреннего состояния спортсмена, выполняющего бросок. Одни из них могут носить чисто индивидуальный характер: физическое развитие, пол, возраст и др. Другие не зависят от индивидуальных особенностей и присущи всем играющим в баскетбол. Это: влияние психологического и функционального состояния спортсмена; методика тренировки; способ выполнения действий в игровой обстановке и т.д. Именно этими факторами, в первую очередь и определяется поведение спортсмена и его результативность.

Факторы, определяющие точность бросков мяча в кольцо, могут быть классифицированы следующим:

А) Дистанция, направлении и способ броска

Б) Противодействие защитника

В) Начальная скорость и угол вылета мяча

Г) Освещенность, качество инвентаря и др.

А) Конституционные и морфологические особенности

Б) Уровень физической подготовленности

В) Качество разминки

Г) Уровень функциональной деятельности анализаторов

Д) Степень утомления

Е) Психологическое состояние

1.1. Воздействие внешних факторов на точность броска

Одним из факторов, определяющих точность бросков, является дистанция, или расстояние, с которого баскетболист выполняет бросок. Данные, приведенные в исследовании С.А. Кераминаса (2004), показывают, что величина ошибки возрастает с увеличением расстояния до кольца. Однако с увеличением дистанции точность бросков в игре снижается неравномерно. Если эти данные изобразить графически, то данная зависимость будет иметь вид плавной гиперболы.

На основе математического анализа В.А. Петров (2005) пришел к выводу, что при прочих равных условиях точность бросков линейно зависит от угла зрения, под которым игрок видит кольцо, т.е. чем больше расстояние, тем меньше угол зрения и хуже точность. Регистрация зависимости частоты попадания баскетбольных бросков в неигровых условиях и расстояния до кольца, когда броски выполняются в спокойной обстановке, без противодействия противника, показала, что точность имеет строго линейный характер, т.е. с увеличением дистанции точность выполнения бросков линейно снижается.

Прямолинейный характер снижения точности с увеличением расстояния был исследован М.Г. Бегирджановым (2004) на трех возрастных группах – младшие, старшие школьники и взрослые. Полученные результаты позволяют утверждать, что с увеличением расстояния до цели точность попадания убывает более значительно у младших школьников, затем следуют старшие школьники и взрослые.

Эти исследования послужили предпосылкой для разработки ряда методов и методических приемов, способствующих повышению точности выполнения бросков мяча в кольцо.

На начальном этапе обучения рекомендуется использовать большое количество бросков из строго определенного положения до тех пор, пока в известной мере у баскетболиста не закрепится навык и не стабилизируется техника. Когда навык освоен и закреплен, предлагается использование метода «постановки задачи труднее основной». При применении этого методического приема броски выполняются поочередно с «точек» и с увеличением дистанции, причем вначале выполняются броски с удаленной дистанции, а затем с тренируемой. Этот метод более эффективен, чем метод постепенного увеличения дистанции от предельно малой до значительной (Кераминас С.А., 2000).

В последние годы для совершенствования точности широко применяется метод резко контрастных заданий (броски с очень близкой и дальней дистанции, с последующим постепенным сближением). В литературе его часто называют методическим приемом «сближенных задач». Такой метод на начальном этапе подготовки позволяет добиться большей точности, нежели простое повторение.

Углубленный анализ механизма бросков, проведенный во время игровой деятельности, показал, что точность бросков при удалении от цели падает неравномерно. Как правило, имеет место резкое падение процента попаданий на дистанциях в районе 1,5 – 4 метра. Это падение объясняется тем, что наиболее сильные противодействия соперника нападающий испытывает именно в этой зоне.

Подобное резкое падение точности не имеет строгих границ по дальности и зависит от ряда причин: соотношения роста нападающей и защищающейся команд, их класса, системы, избранной защиты и нападения, состояния игроков и др. В связи с этим для каждого конкретного случая характерны свои «законы» падения точности (Голомазов С.В., 2003).

Линейная зависимость точности бросков от расстояния в игровых условиях изменяется также и под воздействием противника.

Исследуя влияние ориентации спортсмена относительно кольца и способа выполнения броска, специалисты отмечают весьма значительные изменения точности.

Результативность бросков зависит и от условий, в которых выполняется бросок. Броски, выполняемые в движении, менее результативные, чем те, которые выполняются с места (Кераминас С.А., 2004).

Изучалось также влияние на точность бросков, выполняемых в неигровых условиях, некоторых показателей: таких, как:

1) дальность (дистанция менялась от 1,5 до 6 м);

2) направление броска (броски выполнялись под углом к щиту 0, 45, 90 о );

3) способ броска (одной рукой от плеча, одной рукой сверху, двумя руками от груди, двумя руками сверху).

Определено, что точность бросков мяча в кольцо зависит прежде всего от дистанции (на 68-72%), от направления (на 17-28%) и от способа выполнения движения (на 3-13%) (Белов А.С., 2000).

Точность бросков во время соревнований намного ниже, чем в тренировочных условиях. Одним из факторов снижения результативности бросков в ходе соревнований является противодействие противника. Установлено, что 75% бросков выполняется в условиях активного противодействия (Луничкин В.Г., 1971). В этом случае результативность значительно снижается. Точность бросков, выполняемых с ближних дистанций без противодействия, в играх мужских и женских команд составляет 81,1%, а при активном противодействии точность снижается на 29%.

В связи с этим рекомендуется совершенствовать точность бросков в условиях игровой обстановки с обязательным противодействием защитника, с введением психологических соревновательных моментов, регистрацией процента попадания и др.

Наиболее важным фактором, определяющим точность, является расстояние, с которого выполняется бросок мяча в кольцо. Причем взаимосвязь дальности и точности носит линейный характер. Сравнительно невысокое влияние на точность оказывает направление и способ выполнения броска.

Однако результаты, полученные в игровых условиях, позволяют заключить, что снижение точности во время соревновательной деятельности в значительной мере зависит и от противодействия противника, и от состояния игроков в ходе игры.

1.2. Точность броска и уровень подготовленности спортсмена

При рассмотрении точности броска, исследователи (Бегирджанов М.Г., 2002; Белов А.С., 2011; Некрасов К.Г., 2009) выделяют три основных фактора, которые непосредственно связаны с точностью выполнения бросков:

1) влияние возрастных и половых особенностей спортсмена;

2) физическая и техническая подготовленность баскетболиста.

Развитие точности движений определенным образом связано с анатомо-физиологическими особенностями формирования организма. В процессе его формирования специфика пола накладывает отпечаток на развитие пространственно-временной оценки движений. В связи с этим целесообразно рассматривать возрастную динамику меткости с учетом половых особенностей. Основываясь на данных научной литературы, условно можно выделить три этапа развития точности:

1) этап умеренного развития точности движений – до 12 лет;

2) этап наиболее бурного развития точности движений – 13-14 лет;

3) этап замедленного развития точности движений либо прекращения динамики ее увеличения – от 13-14 до 16-17 лет.

Как видно из исследований, темпы роста точности у мальчиков и девочек до 11-12 лет не имеют значительного отличия. Различия, специфические полу, наблюдаются и на следующем этапе развития (11-12 лет). Этап бурного развития точности у мальчиков имеет более определенные сроки и длительность проявления, чем у девочек. В последнем периоде у мальчиков продолжается развитие точности, а у девочек либо прекращается, либо падает (Некрасов К.Г., 1969)

Одной из наиболее вероятных причин неравномерности развития точности и проявления различий в зависимости от пола и возраста является уровень физического развития и физической подготовленности. При увеличении дальности точность попаданий значительнее убывает в группе младшего возраста. Следовательно, при увеличении дальности броска у детей могут возникнуть трудности в связи с недостаточным развитием специальной силы, которые отражаются на точности бросков.

Для успешного броска нужен не только глазомер и технические навыки, но и сила основных мышечных групп, умение хорошо координировать свои движения. В частности, для повышения точности бросков рекомендуется развивать силу мышц брюшного пресса, кисти, мышц-разгибателей ног и спины. Положительное влияние на точность бросков оказывают упражнения, способствующие развитию силы кисти рук.

Однако исследования, проведенные с юношами 13-14 лет, показали, что между абсолютной силой мышц кисти и точностью броска нет прямой корреляционной связи. И.Н. Преображенский (1984), исследуя влияние упражнения со штангой на точность движений, отмечает заметное отрицательное влияние этих упражнений на проприоцептивную чувствительность, латентное время расслабления мышц, появившееся после первых занятий и усиливающееся в ряде случаев к концу цикла. Вместе с тем после недельного отдыха эти явления полностью исчезали и сменялись положительными сдвигами. При этом не наблюдалось существенного снижения точности бросков, но отмечались частые перебрасывания мяча через кольцо. Интересно отметить, что у хоккеистов обнаружена слабая корреляционная связь между силой кисти и точностью бросков шайбы.

В то же время небольшие отягощения (в виде манжет весом в 2 кг) способствуют эффективному развитию точности бросков мяча в кольцо (Дьячков В.М., 1972). Применение этих отягощений не только не оказывает длительных отрицательных влияний на точность бросков, но положительно сказывается на развитии проприоцептивной чувствительности и повышает способность игроков правильно оценивать величину усилий.

По вопросу связи силы с точностью бросков в литературе имеются противоречивые мнения. Можно лишь утверждать, что развитие точности связано с силой и зависит от величины нагрузок, возраста занимающихся, избранных методик, периодов в цикле их применения.

В целом же вопрос о взаимосвязи силы и точности бросков в настоящее время недостаточно изучен и требует более тщательных исследований.

Обращает на себя внимание факт влияния на точность бросков мяча в кольцо изменения величины силы ног. Так, если у детей (в возрасте до 15 лет) не было обнаружено связи между точностью бросков в прыжке и прыгучестью, то после 15 лет между этими показателями была найдена положительная корреляция (Линдберг Ф., 1971).

Данная корреляция может иметь следующие объяснения.

1. Выполнение броска в прыжке требует определенного уровня развития скоростно-силовых качеств.

2. Точность бросков связана с высотой прыжка, т.е. с уровнем развития прыгучести.

3. Взаимосвязь между точностью броска и прыгучестью проявляется при достижении необходимого уровня развития физических данных.

Большой интерес представляют исследования взаимосвязи скорости и точности движений. Установлено, что увеличение скорости отрицательно влияет на точность движений (Зациорский В. М., 1972).

Первоначально считалось, что целесообразно развивать в одинаковых по форме движениях сначала что-то одно: точность, пренебрегая скоростью, или скорость, пренебрегая точностью. Однако такой подход не дал положительных результатов.

При тренировке с понижением внимания к скорости в дальнейшем происходило падение и точности (относительно исходной). В то же время достигнутая точность снижалась, как только увеличивалась скорость. Аналогичные результаты обнаруживались в тех случаях, когда вначале совершенствовалась скорость движения, а затем – точность. Когда же внимание сосредотачивалось и на скорости, и на точности, к концу экспериментов скорость значительно возрастала и незначительно повышалась точность. В целом же лучшие результаты были достигнуты, когда внимание уделялось одновременно обоим компонентам.

Если судить по приведенным данным, то можно предположить, что наиболее тесная связь физического развития с точностью бросков мяча в кольцо выявляется на начальном этапе подготовки баскетболистов. Вопросы взаимосвязи силы и точности выполнения бросков требуют дальнейших исследований.

В обеспечении точности бросков существенную роль играет техника. Существуют определенные звенья технического приема, которые являются ведущим при выполнении броска.

При выполнении элементов техники большое значение следует придавать исходному положению игрока. В технике выделяют исходное положение перед броском, где необходимо учитывать следующие компоненты: держание мяча, положение кисти и локтя перед броском и движение руки во время броска (Белов А.С., 1971). Все эти моменты в той или иной степени связаны с точностью выполнения броска.

Роль самой техники определяется ее биомеханической целесообразностью. Примером того, что все составляющие движения имеют серьезные обоснования с биомеханической точки зрения, может служить требование правильного положения головы при броске. Рекомендуется на протяжении всего броска ориентировать голову так, чтобы лицо было обращено к цели. Подобная рекомендация обусловливается, по-видимому, наличием у человека системы представлений о расположении частей тела в пространстве, основанных на существовании определенных «внутренних» ориентиров. У человека есть представление о расположении частей тела относительно друг друга, причем голова и плечи являются «каркасом», относительно которого оценивается расположение других частей тела (Зациорский В.М., 1972). Положение этого «каркаса» во многом определяет точность движений. Так, движения рук наиболее точны в тех местах, куда обращено лицо человека. Цепь деталей, по-видимому, определяет форму всего движения, которое будет биомеханически целесообразно. Этим объясняется, почему одни способы бросков более эффективны, чем другие.

Построенная механико-математическая модель полета мяча в кольцо позволила В.М. Зациорскому (1972) и С.В. Голомазову (1973) конкретно определить требования, предъявляемые к баскетболисту при выполнении точного броска. Спортсмен должен уметь регулировать следующие параметры: фронтальное направление броска, угол вылета мяча, начальную скорость, а также определенным образом сочетать начальную скорость с углом вылета.

Указанные параметры имеют определенный диапазон допустимых колебаний, который определяется дальностью броска, выбором начального угла, а также скорости вылета мяча. Одним из важных факторов, оказывающих влияние на результативность броска, является траектория полета мяча. Выделяют три варианта траектории полета: низкую, среднюю, высокую. Большинство специалистов рекомендуют при бросках посылать мяч по средней траектории (Голомазов С.В., 1973).

Когда траектория полета не высока (мяч выпускается под углом 50), необходима очень высокая способность спортсмена к дифференцировке скорости мяча. При этом угол вылета может изменяться значительно, и, наоборот, при высокой траектории (70) скорость может иметь значительные диапазоны колебаний, баскетболист должен хорошо дифференцировать направление (угол) вылета мяча. Поэтому оптимальный угол выпуска мяча зависит от индивидуальных способностей спортсмена; чем выше его способность к дифференцированию скорости выпуска мяча, тем более пологую траекторию полета ему целесообразно выбирать. Наоборот: спортсменам, хорошо дифференцирующим направление (угол) броска, рекомендуется выполнять броски с навесной траекторией. С этой целью предлагается использовать тренажеры, при помощи которых предоставляется возможность дифференцировать те или иные параметры движений (Пельменев В.К., 1976).

Однако необходимо иметь в виду, что при интенсивной работе происходят значительные изменения в управлении пространственными и временными характеристиками движений баскетболистов. Поэтому использование тренажеров способствует повышению точности бросков лишь на начальных этапах становления и совершенствования техники движения. В дальнейшем же необходимо повышать помехоустойчивость к влиянию «сбивающих» факторов.

Особое внимание следует обратить на необходимость вращения мяча во время броска. Мяч можно вращать вокруг вертикальной и продольной осей, что позволяет более свободно выбирать точку отскока от щита.

Основой совершенствования помехоустойчивости броска мяча в кольцо является расширение диапазона вариаций подготовительной фазы и при сужении вариативности рабочей фазы бросков (Пельменев В.К., 1976).

Таким образом, совершенствование техники бросков, обусловленное биомеханическими закономерностями, обеспечивает базовую основу для повышения помехоустойчивости двигательного акта. Кроме того, высокая точность во многом определяется рациональным выбором способа броска, что позволяет лучше раскрыться двигательным способностям спортсмена.

1.3. Влияние психологических факторов на точность

Специалисты в области баскетбола отмечают, что точность бросков в ходе соревнований, как правило, ниже, чем на тренировочных занятиях. Снижение точности бросков в ходе соревнований обусловлено двумя причинами – физическим и психическим утомлением игроков (Пельменев В.К., 1976; Голомазов С.В., 1973; Касымов А.Ш., 1973).

Особенно сильно психологические факторы обусловливают результативность выполнения штрафных бросков. К числу таких факторов относятся тренированность баскетболистов; масштаб, значение соревнований и система их проведения; результат игры, успех выполнения игроком предыдущих штрафных бросков, результат предыдущей встречи с данной командой, отношение зрителей к игре (шум, отдельные возгласы и т.д.), качество инвентаря и др.

Психологическое состояние спортсмена непосредственно в момент броска существенным образом зависит не только от ответственности и напряженности поединка, но и от умения спортсмена сосредоточиться, мобилизоваться в этот момент.

Исследования А.А. Виру (1962) показали, что успешность в игровых действиях обычно отмечается тогда, когда им предшествует предстартовое состояние в виде «боевой готовности». «Стартовая лихорадка» и «стартовая апатия» накладывают отрицательный отпечаток на качество игр, однако после разминки или в начале игры эти отрицательные состояния могут перейти в боевую готовность. Огромное значение имеет умение спортсмена сосредоточиться перед игрой, его вера в победу, уверенность в своих силах.

Успешное преодоление трудностей, возникающих в ходе тренировочных занятий и соревнований по баскетболу (связанных с применением больших нагрузок, с преодолением отрицательных эмоциональных состояний), требует от баскетболистов проявления высоких волевых качеств. При этом тренировочный эффект при выполнении точностных двигательных актов может оказать концентрация внимания. Постоянная концентрация внимания, мысленное представление поставленной задачи вызывают идеомоторные явления, которые в итоге отразятся на тренировочном эффекте, ибо идеомоторная тренировка движений может в ряде случаев быть весьма эффективной.

Но анализ влияния идеомоторной тренировки на точность вряд ли возможен ввиду того, что сама по себе идеомоторная тренировка не поддается ни точной регистрации, ни дозировке.

Степень ответственности задания, стоящего перед спортсменом, отражается на длительности его подготовки к действию. В связи с этим Ю.Л. Львовой (1972) было сделано предположение, что время, затраченное на подготовку к броску (с момента получения мяча до выполнения броска), влияет на точность.

Однако в исследованиях А. Шмиди (1989), направленных на оценку связей между длительностью периода, предшествующего броску (длительность концентрации внимания) и точностью бросков, их взаимовлияние не обнаружено.

В. Г. Луничкиным (1971) была предпринята попытка проследить взаимосвязь между временем прицеливания (от момента разрешения судьей броска до его выполнения) и точностью броска. Но в связи с тем, что не учитывалось функциональное состояние игрока во время броска (время, проведенное им на площадке, выполненная к моменту броска работа и т.д.), влияния длительности периода подготовки к броску на его точность не получили должного освещения.

Подводя итог, можно отметить, что психологическое состояние спортсмена в момент выполнения броска влияет на его точность. Так, в тренировочных играх баскетболисты лучше поражают цель, чем на соревнованиях, где особую роль играет степень ответственности, умение спортсмена привести себя в состояние мобилизационной готовности, а также сосредоточиться в момент работы.

Специалисты отмечают, что существует тесная взаимосвязь между психологической устойчивостью спортсмена и характером разминки. Они утверждают, что при работе над техникой необходимо проводить разминку, отвечающую по своему характеру специфике баскетбола. При этом длительность перерывов между разминкой и упражнениями, направленными преимущественно на совершенствование точности, не должна быть более 3-4 мин (Пельменев В.К., 1976; Гомельский А.Я., 1971).

З.Я. Старорусская (1973), изучая содержание разминки в баскетболе в условиях соревнования, также приходит к выводу, что специально подобранные упражнения, соответствующие характеру игровой деятельности баскетболистов, способствуют повышению их проприоцептивной чувствительности, что оказывает положительное влияние на точность движений.

Разминка оказывает не только срочное положительное влияние на точность бросков; ее регулярное применение способствует повышению точности. Так, научно доказано, что точность бросков в кольцо в группе, проводившей разминку перед тренировкой, к концу эксперимента достоверно отличалась от точности бросков испытуемых, не производивших разминку.

Таким образом, можно заключить, что разминка оказывает положительное действие на точность бросков как во время соревнований, так и в тренировочных условиях, а также повышает психологическую устойчивость спортсменов.

1.4. Зависимость точности бросков

от состояния анализаторов

Одним из наиболее важных условий, определяющих успех выполнения бросков и правильной ориентировки баскетболиста в игровой обстановке, является способность спортсмена к оценке и управлению пространственными, силовыми и временными характеристиками своих движений. Точность выполнения каждой их этих характеристик в значительной мере обусловливается функциональным состоянием зрительного, двигательного, тактильного и вестибулярного анализаторов и их способностью к тонкому дифференцированию различных параметров движений. Известно, что любой двигательный акт обеспечивается деятельностью анализаторов.

Только при наличии четкой проприоцептивной информации (обратной связи) движение может стать управляемым, и двигательный акт получит четкую организованность и координированность.

Исследованиями П.К. Анохина (1986) было показано, что удельное значение каждого из анализаторов в обеспечении вырабатываемых двигательных реакций определяется стадией становления движений и их сложностью – принцип ведущей аффектации.

Знание принципа ведущей аффектации и умение правильно применять его в практике тренировочного процесса имеют огромное значение для выработки методических указаний, способствующих более эффективному пути становления и совершенствования бросков мяча в кольцо.

Точное восприятие выполняемых движений возможно только на основе мышечной чувствительности, что имеет большое значение при совершенствовании техники. Наличие точного кинестетического восприятия имеет значение и в том отношении, что оно способствует развитию у спортсменов чувства полного «владения» движениями и уверенности в них, а это дает возможность более тонко и точно регулировать свои движения. Кроме того, точные, правильные движения обусловлены накоплениями в процессе разучивания упражнений необходимых ощущений от различных анализаторов (зрительного, двигательного и др.).

При выполнении движений с необходимой точностью особая роль принадлежит действию импульсов, поступающих в центральную нервную систему от различных рецепторов двигательного, вестибулярного, тактильного анализаторов.

С целью выявления значения и роли различных анализаторов в процессе становления и совершенствования техники баскетбола, и в частности броска в кольцо, в последние годы отдельными авторами был проведен ряд исследований.

При исследовании функциональных показателей зрительного, двигательного и вестибулярного анализаторов у баскетболистов обнаружено, что спортсмены, обладающие высокой чувствительностью двигательного анализатора, имеют процент попадания значительно выше, чем спортсмены с более низкой чувствительностью. Кроме того, обнаружена положительная взаимосвязь зрительного и вестибулярного анализаторов с результативностью действий баскетболистов. Данное положение особенно важно учитывать на начальных этапах обучения. В процессе обучения юных баскетболистов по мере развития остроты глубинного зрения уменьшается количество потерь мяча, увеличивается количество попаданий в кольцо с разных расстояний. На первом этапе становления двигательного навыка происходит совершенствование как глубинного зрения, так и мышечного чувства. Однако улучшение пространственной ориентации при выполнении бросков в большей степени зависит от уточнения функций у спортсменов I разряда по сравнению со спортсменами II разряда; это является результатом некоторого ослабления процесса совершенствования мышечного чувства, и особенно результатом замедленного роста точности глазомера после достижения какого-то определенного уровня стабилизации двигательного навыка.

Рядом исследователей были получены данные, говорящие о том, что при выключении зрения обостряется способность точного выполнения различных двигательных задач. Исследуя данный вопрос, специалисты отмечали, что изменения точности баскетбольного броска при использовании приема выключения зрительного анализатора во время его выполнения положительно влияет на результативность броска. Особенно эффективен этот методический прием во время совершенствования точности бросков (Гомельский А.Я., 1971).

А.С. Белов (1971) применял подобный метод при обучении начинающих баскетболисток – студенток в возрасте 18 лет. В течение 10 месяцев каждый испытуемый выполнял по 1000-1200 бросков. При этом использовался следующий прием: заняв исходное положение для штрафного броска, они закрывали глаза, мысленно представляли движение, затем выполняли бросок и контролировали его результат зрением. К концу исследования в экспериментальной группе обнаружилось достоверное увеличение точности бросков в обычных условиях.

Предполагалось, что изменение веса мяча должно изменить двигательную эфферентацию. Изменение величины раздражения может отразиться на точности движения и на ее тренировке.

Н.В. Журавлевой (1986) были проведены исследования по изучению влияния варьирования веса мячей на точность попадания. Такая тренировка оказалась эффективней, чем использование мячей одного и того же веса.

Следует отметить исследования, проведенные Ф. Линдеберг (1971). Изучая влияние тренировки мячами увеличенного веса и диаметра на результативность бросков, они не смогли установить положительного влияния этого методического приема на точность.

Таким образом, роль анализаторов при выполнении точностных действий исключительно велика. В процессе роста спортивного мастерства и стабилизации двигательного навыка происходит усиление мышечного чувства и рост точности глазомера.

1.5. Изменение точности двигательных

действий баскетболистов в процессе утомления

Утомление при мышечной деятельности начали изучать еще в прошлом столетии.

Освещению различных сторон проблемы утомления отведено значительное место в работах крупнейших отечественных физиологов – И.М. Сеченова и А.А. Ушинского. Большой вклад в разработку проблем утомления внесли работы лаборатории Н.Р. Тарканова и В.М. Бехтера.

Несмотря на огромное количество существующих работ, и в настоящее время данной проблеме уделяется большое внимание. Термин «утомление» трактуется весьма многообразно. Чаще всего под утомлением понимают временное уменьшение работоспособности, вызванное предшествующей деятельностью (Виру А.А., 1962). При этом выделяют четыре основных типа утомления:

1) умственное (например, при решении задач или игре в шахматы);

2) сенсорное (в результате напряженной деятельности анализаторов);

3) эмоциональное (как следствие интенсивных эмоциональных переживаний);

4) физическое (вызванное мышечной деятельностью).

В зависимости от объема мышечных групп, участвующих в работе, определяют следующие виды утомления:

а) локальное утомление – когда в работе принимает участие 1/2 объема мышц тела;

б) региональное утомление – в работе участвует от 1/3 до 2/3 объема мышц тела;

в) глобальное утомление – в работе участвует свыше 2/3 объема мышц тела.

Логический анализ показывает, что утомление при игре в баскетбол имеет комплексный характер.

Рассматривая вопрос влияния фактора утомления на точность бросков, нельзя не отметить влияние этого фактора на функции анализаторов, когда в процессе утомления происходят нарушения этих функций. При выполнении движений наблюдается значительная вариативность и силовых, и пространственных, и временных признаков (Бернштейн Н.А., 1991)

Устойчивость координационной структуры двигательного навыка, его силовые, пространственные и временные параметры стираются. Утомление оказывает отрицательное воздействие на широкую базу обратной информации, сложных межнейронных взаимоотношений, на взаимосвязь качественных особенностей и топографию функций различных групп мышц, на развитие и оптимальную взаимосвязь соматических и вегетативных систем в двигательной деятельности человека.

В условиях утомительной мышечной работы наблюдаются следующие изменения:

а) усиление тета- и дельта- волн на электроэнцефалограмме, что характеризует снижение функционального состояния анализаторов;

б) ухудшение различной чувствительности глаз;

в) нарушение координации движений;

г) ослабление вегетативных компонентов (кожно-гальванической реакции).

В.В. Петровский (1984) исследовал сократительные свойства мышечных групп спортсменов под влиянием утомительной физической работы методом хронодинографии (ХДГ). При этом регистрировались сократительные способности мышечных групп, скорость напряжения, сила напряжения, время перехода от напряжения к расслаблению, скорость расслабления. В результате исследования выяснилось, что под влиянием утомительной работы изменяется длительность перехода от напряжения к расслаблению, сила напряжения и быстрота расслабления.

В процессе утомления происходит увеличение порога глубинного зрения. Это явление рассматривается как отрицательная реакция зрительного анализатора, влияющая на точность бросков мяча в кольцо. Вместе с тем было установлено, что в показателях мышечного баланса глаза каких-либо изменений не обнаружено (Пельменев В.К., 1976).

Наблюдая снижение точности штрафных бросков при утомлении, необходимо отметить, что утомление в большей степени касается функции двигательного анализатора, чем зрительного. И только продолжительные монотонные специальные бросковые упражнения преимущественно снижают функцию зрительного анализатора.

Исследуя силовые, пространственные, временные характеристики движения, А.Ш. Касимов (1973) показал, что в состоянии утомления у баскетболистов происходит улучшение дифференцирования мышечных усилий, а также пространственной ориентации спортсмена. Значительных сдвигов в показателях временных характеристик движения не происходит, было лишь отмечено ухудшение координации движений рук. Известно, что тренировочный процесс лишь тогда эффективен, когда физические упражнения выполняются в состоянии компенсаторного утомления при значительной мобилизации волевых усилий.

Поэтому для того, чтобы добиться высокой результативности выполнения бросков во время соревнований, необходимо тренировать их в состоянии утомления.

Однако здесь уместно отметить, что вопрос об эффективном совершенствовании точности броска в состоянии утомления не подвергался специальным исследованиям и основывается лишь на личных наблюдениях и высказываниях тренеров. Специалисты утверждают, что для повышения устойчивости технических приемов к сбивающему воздействию утомления совершенствование бросков необходимо проводить на тренировочных занятиях большого объема или в конце занятий. Рекомендуется совершенствовать технические приемы при нагрузке высокой интенсивности, но небольшой по объему (Гомельский А.Я., 1971).

Глубокий анализ результатов исследования указанной проблемы вряд ли возможен ввиду того, что авторы, говоря о влиянии сбивающего фактора утомления на точность, не рассматривают само утомление, а ограничиваются лишь понятиями интенсивных нагрузок, визуально определяя их величину.

В результате проведенных исследований и факторного анализа было показано, что нарушение специфических двигательных навыков в сложнокоординационных движениях баскетболистов наступает из-за утомления (Пельменев В.К., 1976). При этом факторный анализ позволил установить, что специальная работоспособность баскетболистов в наибольшей мере определяется анаэробно-гликолитическими возможностями организма, способностью использовать кислород, зарезервированный в миоглобине мышц, а также совокупностью ряда свойств, характеризующих различные стороны аэробных способностей баскетболистов. Особое внимание авторы обращают на поиск и разработку таких средств и методов тренировки, которые в равной мере были бы эффективными для развития как анаэробных, так и аэробных возможностей организма.

Несмотря на то, что влияние утомления на функции различных анализаторов связано с нарушением точности бросков, в отношении методических приемов, способствующих снижению влияния сбивающего фактора утомления, имеются разноречивые мнения. Это бывает вызвано тем, что авторы понятие высокоинтенсивной нагрузки часто отождествляют с понятием «утомление». При этом утомление, как правило, определяется визуальным путем, без вычленения фаз его развития. Совершенно очевидно, что в каждой фазе утомления в механизме двигательного навыка происходят изменения, характерные именно для данного состояния спортсмена. Изменение одной или нескольких простых характеристик движения под влиянием нагрузок нарушает привычный, сбалансированный в ходе становления двигательного навыка уровень их взаимодействия и ведет к потере точности движений.

Интерес для практики представляет изучение влияния фактора утомления на точность бросков мяча в кольцо в ходе соревновательной деятельности баскетболистов. Наблюдения показали, что игровая активность и точность действий баскетболиста снижается после 8-12 минут игры. В связи с этим рекомендуется чаще проводить замены игроков не только в товарищеских встречах, но и в ответственных соревнованиях.

Некоторые авторы, исследуя данный вопрос, пришли к выводу, что игровая активность снижается после 7-8 минут игры. На основании этого они рекомендуют заменять игроков в среднем после 10 минут игры (Гомельский А.Я., 1971).

Различное время наступления утомления, а вместе с ним и снижения результативности действий, вызвано двумя причинами. Во-первых, изменениями правил игры, что повлияло на интенсификацию игровых действий. Во-вторых, применение в последние годы более активных форм ведения игры как в защите, так и в нападении. Существует значительная разница между абсолютным временем игры и фактическим временем ведения активных игровых действий баскетболистов. Продолжительность соревнований по баскетболу увеличилась в среднем до 109 мин 27,7 с; результативность действий баскетболистов ухудшается в конце напряженной встречи. Анализируя результативность деятельности баскетболистов в ходе игры, необходимо отметить, что в последней десятиминутке уменьшается общее количество действий игроков, и увеличивается общее число ошибок. При этом характерные изменения данных показателей в мужских и женских командах полностью совпадают.

К сожалению, во многих работах при исследовании изменения точности бросков мяча в кольцо в ходе соревновательной деятельности не учитывалась дистанция, с которой они выполнялись. При этом результативность бросков с ближней дистанции зависит главным образом от умения баскетболиста обыграть защитника. Проведенный анализ игровых действий по десятиминутным отрезкам времени не полностью отражает динамику изменений точности бросков, так как в результате утомления точность игроков снижается уже на 7 ‑ 8 мин игры.

Для устранения снижения точности бросков во время игровой деятельности под влиянием фактора утомления обычно ограничиваются лишь рекомендациями по режиму замен и поиском восстановительных средств во время десятиминутного перерыва (Касымов А.Ш., 1973). Однако без поиска путей повышения помехоустойчивости к влиянию сбивающего фактора утомления на точность броска мяча в кольцо в процессе игровой деятельности невозможно решить данную проблему.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема точности бросков мяча в кольцо до сих пор остается одной из ведущих. В настоящее время накоплено большое количество материала, который дает основание для классификации факторов, влияющих на точность бросков мяча в кольцо, а также выявления специфики их воздействия.

Благодаря ряду теоретических предпосылок и их экспериментальному изучению современная методическая литература позволяет сформулировать рациональный метод совершенствования точности бросков мяча в кольцо на начальном этапе обучения. Однако вопросы совершенствования точности бросков у квалифицированных баскетболистов до сих пор имеют значительные пробелы и не отвечают современным требованиям. Так, методы и средства, способствующие устранению влияния фактора утомления баскетболистов в ходе игровой деятельности, разработаны недостаточно полно.

Существует обилие разноплановых методических рекомендаций, которые трудно сопоставить по значимости. Поиски методов тренировки точности бросков, главным образом, шли по пути количественного повторения движений. Определение эффективности различных способов тренировки, выбор которых определяется интуицией исследователя, не может привести к построению строгой и продуктивной методики тренировки.

Недостаточно информации в изучении отдельных факторов, влияющих на результативность действий в ходе соревновательной деятельности. Нарушение механизмов двигательного навыка под влиянием утомления исследованы недостаточно полно. Для достижения наилучших результатов не только в тренировочной, но и в соревновательной деятельности необходима дальнейшая разработка этого вопроса.

Список используемой литературы.

1. Кераминас С.А. Исследование методики обучения баскетболиста приемам техники игры (броски мяча в корзину). – М.: ФиС, 1974

2. Петров Ю.А. Электроэнцефалографическая характеристика предрабочего состояния у спортсменов. – М.: ФиС, 1965

3. Бегирджанов М.Г. Уроки баскетбола. – М.: ФиС, 1962.

4. Голомазов С.В. Исследование механизмов управления точностью движений и экспериментальное обоснование методики ее повышения (на примере баскетбольных бросков). – М. «Здоровье», 1973.

5. Белов А.С. Взаимодействие двигательного и зрительного анализатора при обучении баскетболистов штрафным броскам // Теория и практика физической культуры. – 1971. – № 7. С. 15 – 17.

6. Луничкин В.Г. Экспериментальное обоснования приемов техники игры у высококвалифицированных баскетболистов. – М. ФиС, 1971.

7. Некрасов К.Г. Значение вариативности условий обучения в развитии точности метательных движений у младших школьников. – М.: ФиС, 1969.

8. Преображенский И.Н. Исследование эффективности методов совершенствования баскетболистов в технике // Теория и практика физической культуры. – № 4. – 1984. – С. 43 – 45.

9. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов. – М.: ФиС, 1972.

10. Линдберг Ф. Баскетбол: игра и обучение. – М.: ФиС, 1971.

11. Зациорский В.М., Голомазов С.В. Биомеханическое исследование баскетбольного броска // Теория и практика физической культуры. – № 4. – 1972.

12. Пельменев В.К., Сологуб Е.Б. Биопотенциалы мозга при точностных действиях баскетболистов // Теория и практика физической культуры. – 1976. – № 4.

13. Касымов А.Ш. Исследование методики совершенствования результативности действий баскетболистов в условиях соревновательной деятельности. – Л., 1973.

14. Виру А.А. О некоторых факторах, меняющих успешность игровых действий баскетболистов // Проблемы психологии спорта. – Вып. 2. – М., 1962. – С. 261 – 266.

15. Львова Ю.Л.. Пространственная организация процессов головного мозга. – М.: Наука, 1972.

16. Шмиди А. Чудеса без чудес (Подготовка баскетболистов) // Спортивные игры. – 1989. – № 7. С. 12 – 13, 33.

17. Гомельский А.Я. Опыт учит // Спортивные игры. – 1971. – № 7. – С. 26 – 27.

18. Старорусская З.Я.. Зависимость точности броска в баскетболе от способа, направления и дистанции // Теория и практика физической культуры. – 1973. – № 4. – С. 12 – 17.

19. Анохин П.К. Очерки физиологии функциональных систем. – М.: Медгиз, 1986.

20. Журавлева Н.В. Экспериментальное обоснование совершенствования точности произвольных движений на примере баскетбола. – М.: ФиС, 1986.

21. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: Медицина, 1991.

22. Петровский В.В. Изменение сократительной способности мышц человека под влиянием утомительной физической работы и растренировки. – М.: Наука., 1984.,с. 151.