что включает в себя тайна следствия

Тайна следствия УПК РФ и наказание за ее разглашение

Важно знать: тайна следствия УПК РФ (уголовно-процессуального кодекса) довольно тесно связана с предварительным расследованием дел (как уголовных, так и гражданских). Уголовно-процессуальный кодекс не позволяет придавать огласке какую-либо информацию предварительного расследования. Тайна следствия — это действия сотрудников по расследованию или собранные доказательства, но на этом список не ограничивается, существуют еще некоторые пункты, которые следует храниться в секрете.

Общее понятие

В Уголовно-процессуальном кодексе не существует определения «тайна следствия», но статья 161 этого же кодекса накладывает запрет на разглашение какой-либо информации, касающейся расследуемого дела.

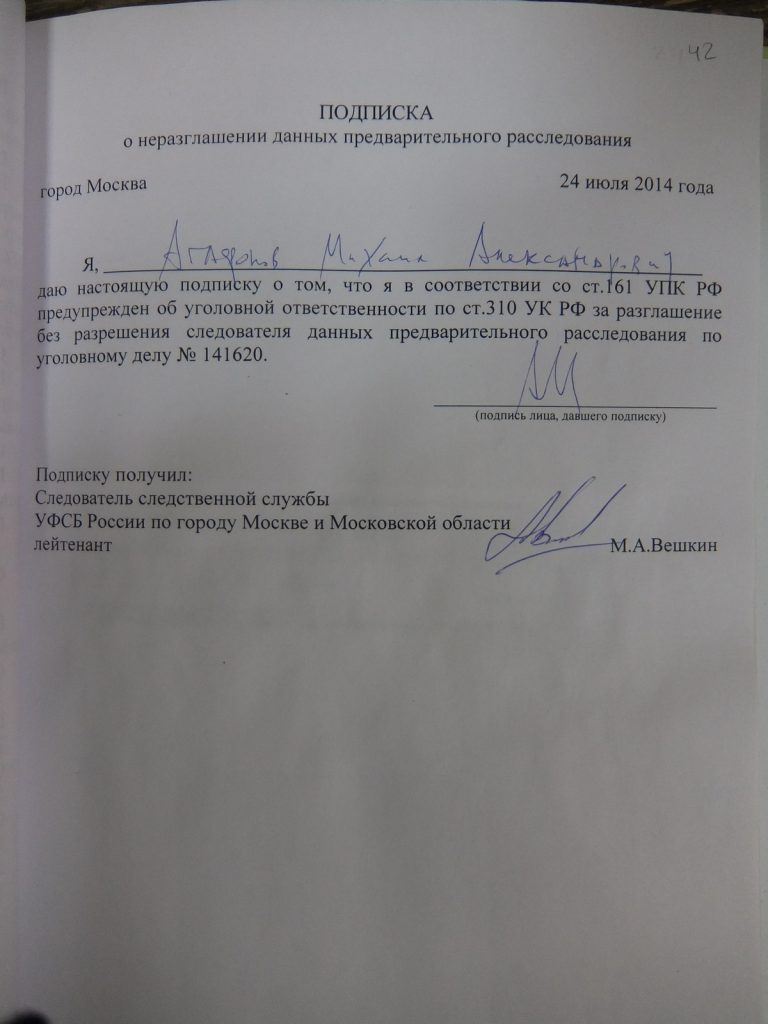

Документ о нераспространении данных по делу без соответствующего разрешения берется следователем или дознавателем у участников процесса. Разрешение на распространение материала дела также дается только сотрудниками, ведущими дело, при соблюдении двух условий:

Тайна следствия накладывается и на сотрудников органов. Данные о личной жизни фигурантов, участвующих в деле, без их одобрения не могут быть распространены, так как являются персональными данными.

В российском законодательстве отсутствует конкретный список, который может определить, какая информация будет считаться конфиденциальной, а какая нет. В каждом отдельно взятом процессе должностные лица самостоятельно решают, какие сведения будут являться специально охраняемыми.

Отказ от соблюдения тайны

Многие станут задаваться вопросом, можно ли отказаться от подписания бумаги по факту неразглашения данных. В таких случаях необходимо прибегнуть к помощи российского законодательства.

Некоторые статьи УПК подразумевают перечень конкретных лиц, подверженных в случае необходимости подписанию документа о соблюдении тайны предварительного разбирательства при его предоставлении.

К таким лицам относятся:

Опираясь на все тот же кодекс, каждый должен помнить о том, что подписка о неразглашении обвиняемому или подозреваемому предложена быть не может.

Отказаться от общей формулировки подписки можно, объяснив сотруднику, что теряется возможность обратиться даже к адвокату в случае надобности, так как у него придется упомянуть об уголовном деле. В этом случае следователь должен конкретизировать, что именно не подвергается огласке.

Запрет на разглашение: молчать обо всем?

Большинство участников процесса, выйдя из кабинета отдела следствия или дознания, где они подписали бумаги о сохранении тайны расследования, думает, что хоть одно слово об уголовном деле за пределами отделения МВД может грозить им статьей УК РФ. Прежде чем бояться сказать лишнего, необходимо знать, что ст.161 УПК РФ не налагает табу на оглашение данных:

Если изложение данных требовалось при подаче документов в государственные инстанции, разглашение информации не является преступлением. К этой же категории будет относиться и передача данных дела специалисту, привлеченному для расследования, но при условии подписания им документа о секретных данных.

Чем грозит нарушение подписки

Нужно знать, что тайну предварительного следствия УПК РФ можно разгласить вопреки подписке.

Варианты передачи материала по делу третьим лицам существуют разные:

Как придется нарушителю ответить перед законом? Преступление такого рода предусмотрено ст.310 УК РФ.

Но перед тем как подписать документ о неразглашении, следует внимательно прочитать его. Довольно часто бывает так, что подписка не содержит конкретных данных, а лишь общую фразу о неразглашении данных предварительного расследования, такая формулировка неверная. Обратившись к УПК РФ, а именно ч.2 ст.161, каждый поймет: фигурант дела не имеет придавать огласке только те факты и домыслы, которые ему стали известны в ходе беседы с уполномоченным лицом. Те данные, которыми он владел до совершения преступления, но они были использованы в деле, тайной не является.

Получается, что при распространении известных данных в случае общей формулировки о тайне расследования в подписке участник судопроизводства нарушителем закона не является.

Также ст.310 УК РФ не грозит тем, кому следователь или дознаватель предложил подписать документ не в первую встречу, а позже, но при этом человек уже мог с кем-то поделиться предполагаемой секретной информацией.

Предварить материал по делу не так страшно, если не подписан документ по тайне следствия УПК РФ. Если все-таки участнику процесса предоставили подобную подписку, то он автоматически является переносчиком важной информации. А чтобы не попасть под статью Уголовного кодекса, стоит быть предусмотрительным.

Тайна предварительного следствия УПК РФ: значение и особенности

Тайна следствия УПК РФ, как юридический термин, не закреплена в нормативно правовых актах, но данное понятие тесно связано с предварительным расследованием дел, как гражданских, так и уголовных. Действует единственная процессуальная норма, которая предусмотрена ч.3 ст.161 УПК РФ. Согласно ее содержанию, нельзя придавать огласке, какую либо информацию, связанную с предварительным расследованием. Данные могут быть переданы только с разрешения уполномоченного лица (прокурора или следователя) и только в том объеме, который будет ими признан допустимым.

Общее понятие тайны следствия

Тайна следствия УПК — это определенные действия сотрудников правоохранительных органов по расследованию или уже собранные доказательства, а также некоторые пункты, которые необходимо хранить в секрете. Тайна предварительного следствия УПКРФ в первую очередь, необходима для того, чтобы информация из конкретного дела не попала в руки мошенников, свидетелей, потерпевшего или других частников уголовного процесса. Разглашение ее может повлечь за собой непоправимые последствия и, соответственно, нарушить законные права и интересы субъектов уголовного судопроизводства.

Разрешение на разглашение материалов дела имеется у сотрудников правоохранительных органов и то, только при условии, что огласка не скажется отрицательным образом на расследовании, и интересы фигурантов дела не будут в результате этого нарушены. Требуется отметить, что тайна накладывается и на определенные материалы из дела для сотрудников следствия. Они не могут разглашать личную информацию фигурантов процесса, так как это персональные данные.

Тайна следствия статья УПК РФ не состоит из одного единого списка запретных к разглашению данных и материалов, в каждом конкретном случае, должностные лица сами решают, какую информацию можно разглашать, а которую следует оставить конфиденциальной. Уголовно Процессуальный Кодекс требует, чтобы все фигуранты следствия подписывали документ о неразглашении информации, этот документ берет у фигурантов дела следователь или дознаватель. Тайна следствия распространяется на таких участников процесса:

Соблюдение тайны следствия позволяет избежать взаимных обвинений до вынесения судом приговора, обеспечивает безопасность свидетелей и других участников уголовного производства, а также защищает честь и достоинство самого подозреваемого, до того как он будет признан виновным.

Опираясь на УПК РФ, нужно отметить, что не может быть подана подписка о неразглашении обвиняемому или подозреваемому. Российский закон не разрешает отказаться от подписки о неразглашении. Но, можно отказаться от общей формулировки, объяснив это тем, что вследствие подписания обычного документа о неразглашении, человек не сможет обратиться даже к адвокату. В подобных ситуациях, следственный орган должен конкретизировать, что можно отдать огласке и это не скажется на следствии, а что нельзя. Перед тем, как подписать документ о неразглашении, нужно внимательно изучить содержание. Очень часто бывает так, что сама подписка не содержит конкретных данных, а вмещает только общую фразу о неразглашении. Такая формулировка неверна, вынуждая подписывать такой документ фигурантов дела, следователь сам нарушает закон, ведь должны быть четко указаны пункты конфиденциальной информации.

Если подписав документ, фигуранты дела расскажут кому-то известные до этого им материалы, это не является нарушением подписки. Нарушением будет разглашение данных, полученных в частной беседе с должностным лицом, которые до момента беседы, не были известны человеку.

Отказ участника уголовного производства дать подписку о неразглашении не освобождает лицо от ответственности, а в некоторых случаях, даже является основанием для отвода от дела данного участника процесса.

Что не является тайной следствия, а что конфиденциально?

Многие граждане, покинув кабинет следователя, бояться сказать даже слово о предварительном следствии и материалах дела, вообще. Чтобы не нарушить предварительный этап расследования и не подпадать под уголовную ответственность за разглашение конфиденциальной информации. Нужно понимать, что говорить можно, ведь только так, фигурант расследования сможет отграничить запретную и дозволенную информацию. Не является тайной следствия:

Последствия разглашения этих сведений не критичные, их разглашение не наказывается законом и более того, ознакомление с вышеперечисленными материалами обязательно, в некоторых случаях. Совершенно иной результат будет, если фигуранты дела начнут разглашать такую информацию, как:

Закон Российской Федерации за разглашение этих сведений предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб. заработной платы и иного дохода за период до 6 месяцев или же исправительные работы, сроком до 480 часов, либо арестом до 3 месяцев. Доступ к этим материалам дела становиться открытым, после завершения расследования и назначение судом приговора.

Обвиняемый вправе обжаловать приговор, вправе требовать исходя из изложенных процессуальных норм, проведение очной ставки с потерпевшим или свидетелем, а также допроса свидетелей защиты. Если ходатайство будет удовлетворено, защитник обвиняемого может лично участвовать в следственных экспериментах и других, указанных следственных действиях.

С каждым годом вносятся поправки в УПК РФ и следственный занавес, все больше открывается, этим самым сокращая пределы следственной тайны. С одной стороны, это хорошо, ведь все фигуранты дела, смогут следить за прозрачностью ведения следствия, но с другой стороны, начало гласности может навредить установлению истины и создаст благоприятные условия для противодействия расследованию со стороны лиц, которые нарушили уголовный закон. Как бы то ни было, институт тайны предварительного расследования на сегодняшний день, является одной из самых важных гарантий надлежащего совершения правосудия и обеспечения прав личности в уголовном процесс.

Уголовное судопроизводство

Каждое преступление расследуется уполномоченными правоохранительными органами путем производства дознания или следственных действий, целью которого является сбор доказательств и поиск виновных лиц.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ разглашение данных следствия запрещено.

К тайне следствия относятся сведения о:

Под запретом разглашения находятся не все сведения, относящиеся к уголовному делу, а только те, которые получены следственными органами в процессе расследования и отражены в материалах уголовного дела.

Данные расследования могут быть обнародованы лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, который ими будет признан допустимым. Разглашение данных о частной жизни участников следствия без их согласия не допускается.

Все участники расследования (потерпевшие, свидетели, защитник, переводчик, понятой, эксперт, гражданский истец, законный представитель, лица, принимающие участие в процессе опознания, другие лица на усмотрение следователя) предупреждаются следователем или дознавателем о неразглашении данных следствия без разрешения, о чем отбирается подписка, за нарушение которой гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности.

Максимальное наказание за данное преступление – арест на срок 3 месяца (ст. 310 Уголовного кодекса РФ).

Прокуратура

Санкт-Петербурга

24 марта 2021, 07:55

Тайна следствия

Каждое преступление расследуется уполномоченными правоохранительными органами путем производства дознания или следственных действий, целью которого является сбор доказательств и поиск виновных лиц.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ разглашение данных следствия запрещено.

К тайне следствия относятся сведения о:

Под запретом разглашения находятся не все сведения, относящиеся к уголовному делу, а только те, которые получены следственными органами в процессе расследования и отражены в материалах уголовного дела.

Данные расследования могут быть обнародованы лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, который ими будет признан допустимым. Разглашение данных о частной жизни участников следствия без их согласия не допускается.

Все участники расследования (потерпевшие, свидетели, защитник, переводчик, понятой, эксперт, гражданский истец, законный представитель, лица, принимающие участие в процессе опознания, другие лица на усмотрение следователя) предупреждаются следователем или дознавателем о неразглашении данных следствия без разрешения, о чем отбирается подписка, за нарушение которой гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности.

Максимальное наказание за данное преступление – арест на срок 3 месяца (ст. 310 Уголовного кодекса РФ).

Тайна следствия против принципа гласности судопроизводства

26 июня на сайте «АГ» была опубликована заметка Анастасии Саморуковой «Новый “прием” для закрытия судебных заседаний».

В заметке автор рассказала, что она и ее коллеги столкнулись с простым и эффективным «приемчиком», позволяющим обойти закрепленный уголовно-процессуальным законодательством принцип гласности, а также с невозможностью выводить в публичное поле общественно значимые аспекты конкретных дел.

В описанном в заметке деле в самом начале каждого судебного заседания при избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу следователь заявляет ходатайство «о рассмотрении дела в закрытом режиме в порядке п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ для сохранения тайны следствия», прокурор объявляет такое ходатайство «законным и обоснованным», а суд, несмотря на протесты защиты, немедленно его удовлетворяет.

К сожалению, я и мои коллеги в Пензенской области оказываемся в аналогичных ситуациях. Учитывая, что мы с автором упомянутой заметки работаем в разных регионах, можно заключить, что, по всей видимости, такая практика складывается повсеместно.

Процедура, описанная Анастасией, лишь немного отличается от той ситуации, с которой приходится сталкиваться мне. В ее случае ходатайство о проведении закрытого судебного заседания заявляет следователь, в моем же – прокурор.

Примечательно, что механизм закрытия судебных заседаний в моем деле стал использоваться не сразу. Первоначально при избрании меры пресечения и ее продлении судебные заседания проводились в открытом режиме.

В связи с чем же поменялась позиция прокурора, следователя и суда?

Как это ни прискорбно, в закрытом режиме заседания стали проводиться после заявления подследственными о пытках, применяемых к ним органом, производящим расследование, и привлечения в связи с этим внимания к уголовному делу правозащитников и прессы.

То есть можно сделать вывод, что на первом, самом важном, этапе расследования – а это порядка четырех месяцев, когда, как правило, и происходит основной сбор доказательств по уголовному делу, – орган следствия и прокуратуру вопрос о раскрытии тайны следствия не интересовал, а стал он для них актуальным лишь после заявления обвиняемых о применении к ним незаконных методов получения доказательств.

Еще один прискорбный момент: изложенная судебная практика, по сути, свела на нет действие положений о гласности такого важного нормативного правового акта в области прав человека, как Конституция РФ, следовательно, нарушено и разъясненное в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» (далее – постановление Пленума ВС РФ) право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство, которое обеспечивает принцип гласности.

Напрашивается вывод, что любое касающееся меры пресечения судебное разбирательство по уголовному делу, несмотря на общепризнанный принцип гласности и нормативное его закрепление в УПК РФ, можно объявить закрытым, лишь сославшись на тайну следствия, без дополнительных аргументов. Нормы Конституции РФ о публичности разбирательства дела в нашем государстве могут «тихонечко» приобрести «неработающий» характер. Содержащимися в постановлении Пленума ВС РФ разъяснениями о том, что открытость и гласность судопроизводства являются гарантией справедливого судебного разбирательства, суды на местах не всегда руководствуются.

Наш и описанный Анастасией случаи показывают: как только дело приобретает общественный резонанс, вместо проведения открытых процессов, что укрепило бы доверие общества к суду, наши органы сразу пытаются «закрыться» от публичности, а это способствует лишь негативному восприятию общественностью правосудия по уголовным делам.

При обвинительном уклоне нашего правосудия обсуждаемое положение вещей в еще большей степени лишает обвиняемого возможности эффективно защищаться, поскольку, на мой взгляд, суду было бы тяжелее отвергать доводы защиты, если бы они прозвучали в присутствии общественности.

В ст. 241 УПК РФ названы случаи, когда допускается закрытое разбирательство уголовного дела. Тайна следствия в этом перечне не поименована.

Вместе с тем в силу нормы п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ закрытое судебное разбирательство допускается, если слушание уголовного дела в суде может привести к разглашению иной охраняемой федеральным законом тайны.

Как раз к «иной» тайне и относят тайну следствия представители правоохранительных органов.

Сомневаюсь, что законодатель, устанавливая упомянутый перечень открытым и вводя словосочетание «иная охраняемая федеральным законом тайна», имел в виду тайну следствия. Не названа в качестве примера тайна следствия и в разъяснениях, содержащихся в упомянутом постановлении Пленума ВС РФ. Правда, стоит отметить, что имеются и иные разъяснения Пленума ВС РФ, указывающие на возможность проведения закрытых судебных заседаний для сохранения тайны следствия. Такие разъяснения содержатся, в частности, в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».

В некоторых заседаниях мы с подзащитным хотели указать на явные нарушения, допущенные следователем при подаче в суд ходатайства, а также донести до общественности иные, на наш взгляд, значимые факты, но сделать этого не удалось, в связи с чем закрытие судебных заседаний лишило подзащитного прав на справедливое судебное разбирательство и на предание доводов защиты гласности.

Подача жалоб в апелляционную и кассационную инстанции ситуацию не исправляет. Апелляционная инстанция указывает на надуманность доводов защитника о нарушении принципа гласности, поскольку судьей принято обоснованное решение по заявленному ходатайству прокурора о рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей в закрытом судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 241, 161 УПК РФ. Кроме того, по мнению суда, факт слушания в закрытом режиме на законность и обоснованность постановления судьи не влияет.

Аналогичной является позиция судьи кассационной инстанции, выраженная в определении об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

На основании изложенного считаю, что принцип гласности – основополагающий принцип правосудия, закрепленный в Конституции РФ, – в наших судах в любых уголовных делах при рассмотрении вопроса, касающегося меры пресечения, легко можно сделать «неработающим». И для этого стороне обвинения даже не нужны специальные аргументы, достаточно сослаться на тайну следствия. Практика закрытия судебных заседаний без убедительных оснований становится повсеместной, а право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство нарушается. Грубое попирание основных начал судопроизводства – опасный прецедент, способный привести к массовому нарушению иных основополагающих принципов правосудия и прав человека.

Понятие и содержание тайны судебного разбирательства

Яковец Евгений Николаевич, профессор кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент.

В статье рассматриваются правовые основы защиты тайны судебного разбирательства и ее соотношение с принципом гласности последнего.

Дается оценка роли и места различных видов информации ограниченного доступа в уголовном процессе (в первую очередь результатов оперативно-розыскной деятельности), затрагивается специфика защиты государственной тайны в ходе судебного разбирательства.

Ключевые слова: судебное производство, судебное разбирательство, вводная и резолютивная части приговора, государственная тайна, результаты оперативно-розыскной деятельности.

Notion and Content of Judicial Trial Secret

Yakovets Evgeniy N., Professor of the Department of Operative Detection Activity Organization of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Doctor of Law, Assistant Professor.

The article discusses the legal framework for the protection of secrets litigation and its relationship with the principle of transparency.

Assesses the role and place of various types of restricted information in criminal proceedings (primarily the results of investigative activities), addresses the specifics of the protection of state secrets during the trial.

Key words: proceedings; trial; introductory and resolutive part of the sentence; a state secret; the results of investigative activities.

Как известно, в п. 2 Перечня сведений конфиденциального характера фигурирует информация, составляющая «тайну следствия и судопроизводства». Следует признать, что в ее названии использованы не вполне корректные термины. В частности, словосочетание «тайна следствия» искусственно ограничивает рамки информационных потоков, образующихся в судебно-следственной практике и требующих правовой защиты. Поэтому в данном случае целесообразнее вести речь о сведениях, составляющих не «тайну следствия», а «тайну предварительного расследования».

Перечень сведений конфиденциального характера: утв. Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 188 (с изменениями от 23 сентября 2005 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 10. Ст. 1127.

Автор полагает излишним комментировать соотношение таких терминов, как «предварительное следствие» и «предварительное расследование», «судебное следствие» и «судебное производство» и т.п.

Понятие судебного производства (судопроизводства), как известно, имеет два основных значения: 1) судопроизводство в организационном понимании; 2) судопроизводство в материальном или функциональном смысле.

С формальной (организационной) точки зрения к судопроизводству относятся все дела, которые в силу закона делегированы суду как органу, выносящему решение или приговор. В функциональном смысле понятие судопроизводства предполагает порядок досудебного и (или) судебного производства по делу. По всему судя, нас интересует второе значение термина «судопроизводство», поскольку именно в этой сфере действует ряд правовых норм, регламентирующих порядок защиты столь специфичной конфиденциальной информации.

В рассматриваемой связи прежде всего необходимо остановиться на содержании принципа гласности судебного разбирательства, установленного ст. 241 УПК РФ. Данная норма определяет, что разбирательство уголовных дел во всех судах открытое (ч. 1), за исключением наличия конкретных фактических обстоятельств, находящих отражение в определении или постановлении суда о проведении закрытого судебного разбирательства, когда:

Причем в определении и постановлении суда должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял данное решение (ч. 2.1).

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. N 12.

По ходу рассуждений следует обратить внимание на один деликатный момент, связанный с понятием принципа гласности судебного разбирательства. Определяя его содержание, УПК РФ фактически вступает в противоречие с положениями ст. 123 Конституции РФ, которая устанавливает, что в случаях, предусмотренных законом, допускается слушание дела в закрытом заседании. В отличие от нее, ст. 241 УПК предусматривает вынесение постановления или определения суда об осуществлении закрытого судебного разбирательства. Судебное заседание, содержание которого определено п. 50 ст. 5 УПК РФ, предусматривает стадии предварительного слушания, судебного следствия, прений сторон и постановления приговора, тогда как все судебное разбирательство включает в себя заседания судов первой, кассационной и надзорной инстанций (п. 51 ст. 5 УПК РФ), в связи с чем является более широким понятием. Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс РФ фактически расширяет право судей на вынесение решения о проведении закрытого разбирательства. Формально положения приведенной нормы могут явиться поводом для обращения граждан и их защитников в Конституционный суд РФ для признания ее не соответствующей Конституции РФ, во всяком случае в части предоставления судьям права на вынесение решения о проведении всего закрытого судебного разбирательства.

УПК РФ ввел специальную правовую норму (ч. 5 ст. 241), устанавливающую право всех лиц, присутствующих в открытом судебном заседании, вести аудиозапись и письменную запись. Что касается фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки, то для их проведения необходимо разрешение председательствующего в судебном заседании.

Содержит соответствующие ограничения на распространение тайны судебного разбирательства и ч. 7 рассматриваемой статьи, в которой отмечается, что приговор суда во всех случаях провозглашается в открытом судебном заседании. Однако при рассмотрении дела в закрытом судебном заседании могут оглашаться только вводная и резолютивная части приговора.

Таким образом, в большинстве подобных случаев информация о том, из каких обстоятельств исходил суд при вынесении приговора, об основаниях оправдания подсудимого, о доказательствах, их подтверждающих, и т.д. (т.е. содержание описательно-мотивировочной части приговора) оглашению не подлежит.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит и некоторые другие нормы, регламентирующие организацию защиты тайны судебного разбирательства. Среди них в первую очередь необходимо упомянуть ст. 298 и 341 УПК РФ.

Можно сказать, что косвенное отношение к соблюдению конфиденциальности определенных категорий сведений, фигурирующих в ходе судебного разбирательства, имеет и ч. 1 ст. 429 УПК РФ («Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания»). Данная правовая норма предусматривает, что по ходатайству стороны, а также по собственной инициативе суд вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное воздействие.

Положения трех последних статей, безусловно, относятся не только к судебным заседаниям, осуществляемым в закрытом режиме, но и к открытым судебным процессам.

Следует особо подчеркнуть, что понятия «разглашение тайны судебного разбирательства» (в отличие от «разглашения тайны предварительного расследования») ввиду состязательного характера последнего попросту не существует. Вполне закономерно, что не предусмотрено на этот счет и никаких юридических санкций к нарушителям данных требований. Поэтому все необходимые меры предосторожности по сохранению тайны судебного разбирательства должны приниматься на процессуальном и организационно-техническом уровнях, за одним исключением: если это не касается государственной тайны. В последнем случае применяются меры уголовно-правовой защиты, предусмотренные ст. 283 УК РФ. В уголовном процессе ее действие может быть направлено на пресечение, например, противоправных действий защитника в случае нарушения им подписки о неразглашении государственной тайны. Эту подписку согласно ч. 5 ст. 49 УПК РФ он обязан давать при отсутствии у него соответствующего допуска, в случае участия в судебном разбирательстве по уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

На вопросах, посвященных использованию в ходе судебного разбирательства сведений, составляющих государственную тайну, следует остановиться подробнее. Особую актуальность в этом плане представляет защита результатов оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона об ОРД результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 33. Ст. 3349.

Следует особо отметить, что представляемые материалы не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну в области ОРД. К ним согласно п. 4 ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне» относится информация следующего содержания:

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона об ОРД указанные сведения при необходимости подлежат рассекречиванию на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Эта же статья предусматривает и перспективы использования в уголовном судопроизводстве сведений, составляющих государственную тайну. Как отмечает законодатель, в расчет должны приниматься меры безопасности, позволяющие сохранять в тайне вышеуказанные сведения и ограничивающие круг пользователей этого рода информации даже в случае ее рассекречивания. Эти меры должны определяться количеством и качеством рассекречиваемых фактических данных, используемых в процессе доказывания.

Вместе с тем порядок легализации материалов ОРД и их передачи органам предварительного расследования и правосудия на уровне закона достаточным образом не детализирован. Необходимость разрешения данного вопроса обусловила издание на межведомственном подзаконном уровне совместного Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, утвердившего Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

Информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в сообщении (рапорте).

В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

Органом, осуществляющим ОРД, при подготовке и оформлении для передачи уполномоченным должностным лицам (органам) материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), должны быть приняты необходимые меры по их сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и др.). При представлении фонограммы к ней прилагается бумажный носитель записи переговоров.

Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в т.ч. с переносом наиболее важных частей (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении (рапорте), и на бумажном носителе записи переговоров. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы уполномоченным должностным лицом (органом), хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

Поступающие дознавателю, следователю или суду результаты ОРД, как правило, в дальнейшем закрепляются путем проведения необходимых процессуальных действий (например, допросов, опознаний, следственных экспериментов и т.д.) с участием лиц, фигурирующих в качестве источников получения негласной информации.

Таким образом, следует констатировать, что защита используемых в уголовном процессе сведений, содержащих государственную тайну, имеет под собой определенную правовую основу, в отличие от других видов информации ограниченного доступа. В принципе, при судебном разбирательстве с учетом наличия достаточных оснований последние могут обретать статус «иной охраняемой федеральным законом тайны» и также подпадать под действие п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, позволяющего решать вопрос о проведении закрытого судебного разбирательства. Однако практические работники не всегда могут дать правильную оценку подобным обстоятельствам, в связи с чем для защиты конфиденциальной информации в различных ситуациях целесообразно располагать дополнительным уголовно-правовым механизмом.