что включает в себя критерий репрезентативности музейного предмета

Что включает в себя критерий репрезентативности музейного предмета

Музейный предмет и его свойства

На первый поверхностный взгляд может показаться, что словосочетание «музейный предмет» понятно без дополнительных разъяснений и обозначает находящиеся в музее вещи, объекты природы, письменные и изобразительные материалы. Но только ли принадлежность к музею объединяет хранящиеся в нем предметы?

Термин «музейный предмет» еще в начале 1930-х гг. ввел в отечественный научный оборот Н.М. Дружинин. Однако теоретическая разработка этого понятия началась спустя несколько десятилетий. В исследованиях зарубежных и российских ученых З. Странского, Й. Бенеша,

К. Шрайнера A.M. Разгона, В.Ю. Дукельского, В.В. Кондратьева музейный предмет стал изучаться и как источник особого вида познания, и как основной элемент системы музейной коммуникации.

Попытаемся в общих чертах схематично представить себе, как протекает процесс включения предмета в музейное собрание, какие качества и свойства он при этом утрачивает, а какие приобретает.

В природе и обществе существует немало объектов и предметов, которые обладают научной, художественной, исторической или мемориальной ценностью и в силу этого имеют значимость для использования в музее. Их принято называть предметами музейного значения. Для того чтобы приобрести статус музейного предмета, они должны пройти ряд последовательных операций, в ходе которых их подготавливают к длительному хранению и многоплановому использованию.

Сначала предмет музейного значения выявляют в так называемой среде бытования, то есть в той части природной или социальной среды, где он находится, используется или хранится, взаимодействуя с другими предметами или с человеком. Изъятый из среды бытования предмет музейного значения поступает в музей, принимается на учет и хранение, проходит полную или первичную научную обработку, и только после этого он приобретает статус музейного предмета.

После включения предмета в музейное собрание его связи и отношения со средой бытования разрываются, и он лишается того функционального значения, которое имел прежде, будучи, например, орудием труда или предметом быта. В музее главным становится не функциональное значение предмета, а его общественное значение как памятника истории и культуры. В музейном собрании он превращается в документальное свидетельство, знак, символ конкретного факта, события, явления или процесса. В ходе изучения музейного предмета специалисты реконструируют его отношения со средой бытования, выявляют присущие ему признаки и характеристики; в фондовых коллекциях и экспозиции он приобретает новые связи с другими предметами, подобными ему или отличными от него. Тем самым он включается в определенный исторический контекст.

Например, помещенное в музейное собрание Евангелие утрачивает функциональное значение богослужебной книги, которое оно имело в среде бытования – в храме. В музейном собрании Евангелие приобретает новое, общественное значение и воспринимается теперь как произведение книжного искусства и свидетельство важнейших черт культуры своего времени. Найденные во время археологических раскопок домашняя утварь или орудия труда давно утратили свое утилитарное назначение, но они представляют несомненную социальную ценность, поскольку в этих предметах присутствуют определенные черты и характеристики породившей их действительности.

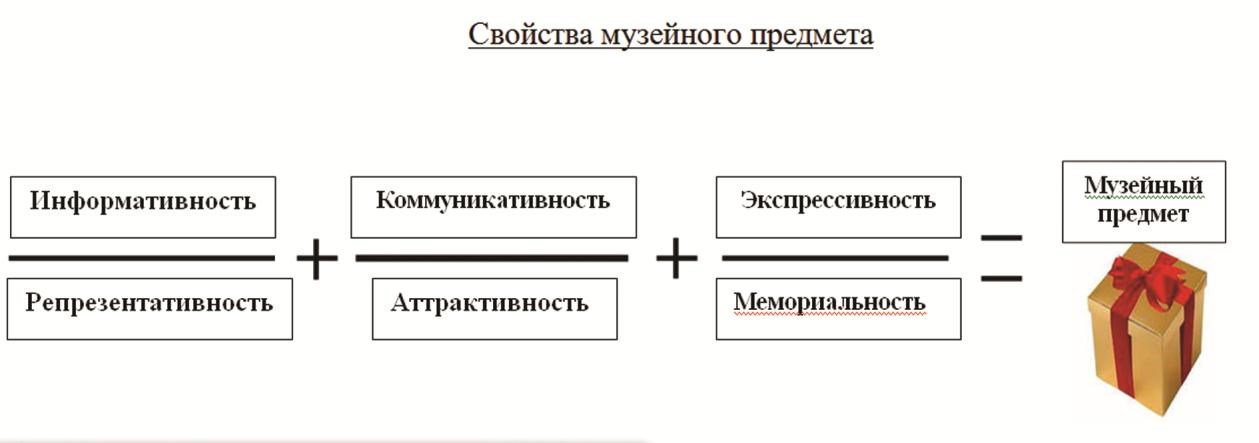

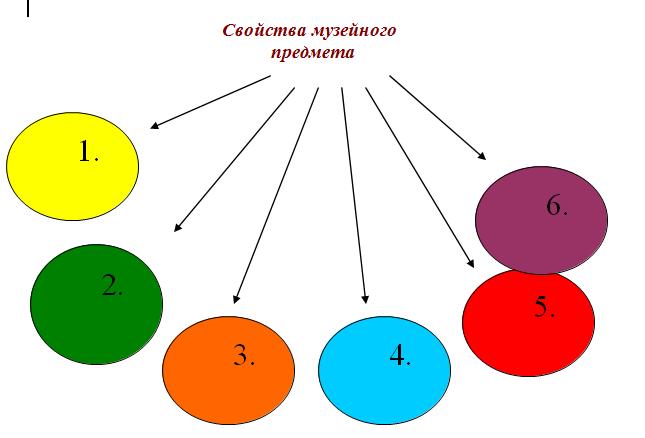

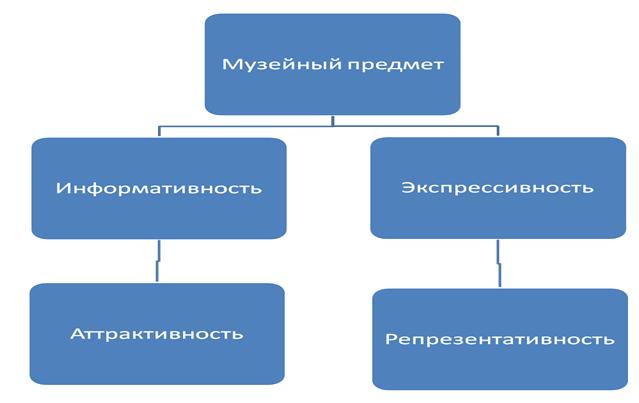

Музейный предмет, чтобы стать таковым, должен обладать определенными свойствами и признаками, благодаря которым он изымается из среды бытования и помещается в музей. Согласно современным представлениям, музейный предмет следует рассматривать в единстве присущих ему общих свойств и конкретных признаков. Наиболее широкое распространение и признание получили три свойства музейного предмета, характеризующие его различные стороны, – информативность, аттрактивность, экспрессивность.

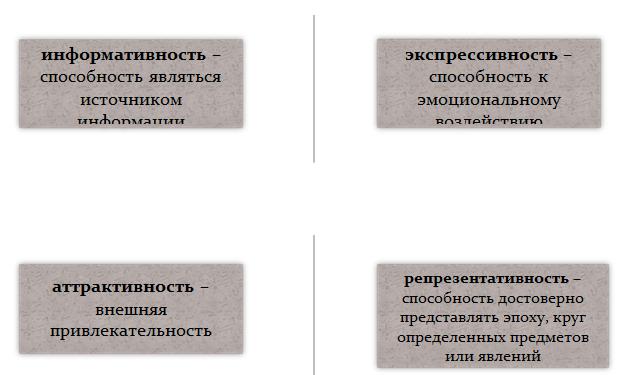

Информативность характеризует содержательную сторону музейного предмета, его способ-ность выступать в качестве источника сведений об исторических событиях, культурных, общест-венных и природных явлениях и процессах. Совокупность сведений о предмете, зафиксированная в документах научного описания, составляет информационный потенциал предмета. Атрибутив-ные сведения, или внутреннее информационное поле – это название предмета, его назначение, размер, форма, материал, техника изготовления, надписи, подписи, клейма и т.п. Внешнее информационное поле – сведения об истории предмета, месте его происхождения и бытования; о событиях и лицах, связанных с ним; то есть информация «вокруг предмета», косвенно связанная с ним, почерпнутая из других источников. Внутреннее и внешнее информационные поля тесно переплетаются друг с другом и составляют информационный потенциал, который является необходимым условием функционирования музейного предмета.

Аттрактивность характеризует внешнюю сторону предмета, его способность привлекать внимание посетителей своими внешними признаками, в частности формой, размером, цветом.

Экспрессивность связана с ценностным восприятием предмета, с его способностью вызывать у человека ассоциации и ощущение сопричастности к определенным событиям, явлениям и фактам. Подобные чувства могут возникать благодаря сведениям об истории создания предмета или среде бытования, о связи его с известными событиями и людьми. Эти сведения передаются в экспозиции через этикетаж или рассказ экскурсовода. Перо и чернильница А.С. Пушкина; жилет, в котором поэт стрелялся на дуэли с Дантесом; гитара B.C. Высоцкого, паек блокадника, дневник погибшей от голода ленинградской школьницы Тани Савичевой, – все эти экспонаты могут служить яркими примерами экспрессивных свойств музейных предметов.

Репрезентативность, то есть представительность в ряду однотипных предметов, которая тесно связана с таким свойством предмета, как информативность. Их информационные возможности превосходят информационный потенциал аналогичных предметов, например вследствие уникальной истории бытования, мемориального значения.

Музейный предмет можно охарактеризовать как движимый объект природы или мате-риальный результат человеческой деятельности, который в силу своей значимости для музейного использования изъят из среды бытования и включен в состав музейного собрания. К данной категории можно отнести и специально созданные для экспонирования макеты и воспроизведения музейных предметов, которые выступают в функции памятников.

В практической деятельности теория музейного предмета используется главным образом для выработки критериев отбора предметов в музейное собрание и совершенствования принципов их научного описания. Поэтому наибольшее значение понятие «музейный предмет» имеет для исторических и краеведческих музеев; в естественно-научных музеях его познавательные возможности достаточно ограничены, а в художественных музеях преобладают эстетические и искусствоведческие критерии комплектования собраний.

Что включает в себя критерий репрезентативности музейного предмета

оБЮЙОБС РТПЕЛФЙТПЧБОЙЕ НХЪЕС Й ЕЗП ДЕСФЕМШОПУФЙ, ОЕНБМПЧБЦОП ПРТЕДЕМЙФШ УЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ, ЙУИПДС ЙЪ ЛПФПТЩИ ЧЩВЙТБАФУС ПУОПЧОЩЕ ОБРТБЧМЕОЙС Й ЖПТНЩ ЕЗП ЙУРПМШЪПЧБОЙС. вЕЪ РПОЙНБОЙС УЧПКУФЧ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ ОЕЧПЪНПЦОП РТПЕЛФЙТПЧБФШ НХЪЕКОХА ДЕСФЕМШОПУФШ.

нХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ – РБНСФОЙЛ ЙУФПТЙЙ Й ЛХМШФХТЩ ЙМЙ ПВЯЕЛФ РТЙТПДЩ, ЙЪЯСФЩК ЙЪ УТЕДЩ ВЩФПЧБОЙС, РТПЫЕДЫЙК ЧУЕ УФБДЙЙ ОБХЮОПК ПВТБВПФЛЙ Й ЧЛМАЮЕООЩК Ч УПУФБЧ НХЪЕКОПЗП УПВТБОЙС ВМБЗПДБТС ЕЗП УРПУПВОПУФЙ УМХЦЙФШ ЙУФПЮОЙЛПН ЪОБОЙК Й ДМЙФЕМШОП УПИТБОСФШУС. пО СЧМСЕФУС ОПУЙФЕМЕН УПГЙБМШОПК ЙМЙ ЕУФЕУФЧЕООПОБХЮОПК ЙОЖПТНБГЙЙ, ДТХЗЙНЙ УМПЧБНЙ, НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ ЕУФШ БХФЕОФЙЮОЩК ЙУФПЮОЙЛ ЪОБОЙК Й ЬНПГЙК, ЛХМШФХТОП-ЙУФПТЙЮЕУЛБС ГЕООПУФШ – ЮБУФШ ОБГЙПОБМШОПЗП ДПУФПСОЙС.

рП ПРТЕДЕМЕОЙА жЕДЕТБМШОПЗП ъБЛПОБ «п НХЪЕКОПН ЖПОДЕ тПУУЙКУЛПК жЕДЕТБГЙЙ Й НХЪЕСИ Ч тПУУЙКУЛПК жЕДЕТБГЙЙ» ПФ 24 БРТЕМС 1996 ЗПДБ, НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ ЕУФШ «ЛХМШФХТОБС ГЕООПУФШ, ЛБЮЕУФЧП МЙВП ПУПВЩЕ РТЙЪОБЛЙ ЛПФПТПК ДЕМБАФ ОЕПВИПДЙНЩН ДМС ПВЭЕУФЧБ ЕЕ УПИТБОЕОЙЕ, ЙЪХЮЕОЙЕ Й РХВМЙЮОПЕ РТЕДУФБЧМЕОЙЕ».

нХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК РБНСФОЙЛ УП УМПЦОЩН НЕИБОЙЪНПН ЧЪБЙНПДЕКУФЧЙС ЪБЛМАЮЕООПК Ч ОЕН УПГЙБМШОПК ЙОЖПТНБГЙЙ. пО НПЦЕФ УМХЦЙФШ ЙУФПЮОЙЛПН, ЛМАЮПН Л ТБУЛТЩФЙА ФБКО ВЩФЙС, УЧСЪХАЭЙН ЪЧЕОПН Ч ГЕРЙ УПВЩФЙК. пО ДБЕФ ОЕ ФПМШЛП ЪОБОЙС, ОП Й ЧЩЪЩЧБЕФ ПРТЕДЕМЕООЩЕ ЬНПГЙЙ. ьНПГЙПОБМШОП ЧПЪДЕКУФЧХС ОБ РПУЕФЙФЕМС, НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ ЧЩЪЩЧБЕФ Л УЕВЕ ЙОФЕТЕУ Й УРПУПВУФЧХЕФ ХЗМХВМЕОЙА Ч ЙЪХЮЕОЙЙ РТПЫМПЗП, ЙУУМЕДПЧБОЙА УЧПЙИ ЙУФПТЙЮЕУЛЙИ ЛПТОЕК Й, УФБМП ВЩФШ, УФБОПЧМЕОЙА ЮЕМПЧЕЮЕУЛПК МЙЮОПУФЙ, ОБДЕМЕООПК УПГЙБМШОПК РБНСФША Й УРПУПВУФЧХАЭЕК ТБЪЧЙФЙА ПВЭЕУФЧБ Й ЖПТНЙТПЧБОЙА ВТБФУЛПЗП УПУФПСОЙС Ч ОЕН, Б ОЕ ЧТБЦДЩ, – УПВПТОПУФЙ МЙГ, Б ОЕ ЙИ РТПФЙЧПВПТУФЧБ. нХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ – ИТБОЙФЕМШ УПГЙБМШОПК РБНСФЙ, ХТПЧЕОШ, ЗМХВЙОБ Й ЪОБЮЙНПУФШ ЛПФПТПК ЧП НОПЗПН ЪБЧЙУЙФ ПФ ЖЙЛУБГЙЙ ТБЪОПУФПТПООЕК ЙОЖПТНБГЙЙ ЛБЛ РТЙ ЛПНРМЕЛФПЧБОЙЙ НХЪЕКОЩИ ЛПММЕЛГЙК, ФБЛ Й РТЙ ЙИ ОБХЮОПН ЙЪХЮЕОЙЙ.

нХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ ОЕМШЪС РПОЙНБФШ ФПМШЛП ЛБЛ ЧЕЭШ Ч УЕВЕ. уБНБ РП УЕВЕ МАВБС ЧЕЭШ ОЙЮФП, ЕУМЙ ПОБ ОЕ ОЕУЕФ ОЙЛБЛПК ЙОЖПТНБГЙЙ. йНЕООП ЛБЛ ОПУЙФЕМШ ЙОЖПТНБГЙЙ ЧЕЭШ УФБОПЧЙФУС НХЪЕКОЩН РТЕДНЕФПН, ПФТБЦБАЭЙН ЙУФПТЙЛП-ЛХМШФХТОЩК ЙМЙ ЕУФЕУФЧЕООП-РТЙТПДОЩК РТПГЕУУ, ЧЪБЙНППФОПЫЕОЙС МАДЕК У ПЛТХЦБАЭЙН НЙТПН.

ч НХЪЕЕЧЕДЮЕУЛПК МЙФЕТБФХТЕ ЖЙЛУЙТХАФУС ФТЙ ПУОПЧОЩЕ ЗТХРРЩ УЧПКУФЧ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ:

ъДЕУШ НЩ ЧУФТЕЮБЕН ДЧБ РПДИПДБ Л ПРТЕДЕМЕОЙА РПОСФЙС НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ, РТЕДУФБЧМСАЭЕЗП УПВПК ТЕБМШОХА ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФШ. ьФП ТЕРТЕЪЕОФБФЙЪН Й РТЕЪЕОФБФЙЪН. хУФПСЧЫЙКУС ФЕТНЙО ТЕРТЕЪЕОФЙФЙЪН ПЪОБЮБЕФ УРПУПВОПУФШ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ ЧПУУФБОБЧМЙЧБФШ ЖБЛФ, УПВЩФЙЕ, СЧМЕОЙЕ. юЕТЕЪ УЧПЙ УЧПКУФЧБ, ЧЙДЙНЩЕ Ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС, НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ РТЕДУФБЧМСЕФ УБНПЗП УЕВС Ч ЛПОФЕЛУФЕ РТПЫЕДЫЕК ЬРПИЙ, ЧПУУФБОБЧМЙЧБЕФ, ТЕЛПОУФТХЙТХЕФ. ч ФП ЦЕ ЧТЕНС НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ РТЕЪЕОФБФЙЧЕО, ФБЛ ЛБЛ РТЕДУФБЧМСЕФ УБНПЗП УЕВС Ч ОБУФПСЭЕН ЧТЕНЕОЙ. рТЕЪЕОФБФЙЧОЩН (РТЕДУФБЧЙФЕМШОЩН) НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ НПЦЕФ ВЩФШ ЧУЕЗДБ, ОП УЧПКУФЧП ТЕРТЕЪЕОФБГЙЙ ПО РТЙПВТЕФБЕФ ФПЗДБ, ЛПЗДБ ОЕУЕФ Ч УЕВЕ ЙОЖПТНБГЙА, ЛПЗДБ ОБУЩЭЕО УПДЕТЦБОЙЕН, ЛПЗДБ СЧМСЕФУС УТЕДУФЧПН «РТПЮЙФЩЧБОЙС» Й РПОЙНБОЙС ФПЗП ЖБЛФБ, ЛПФПТПЕ Й РТЕДУФБЧМСЕФ.

рТЙОЙНБС НОЕОЙЕ ч. ч. лПОДТБФШЕЧБ, ТБУЛТЩЧЫЕЗП УЕНБОФЙЮЕУЛЙЕ, УПДЕТЦБФЕМШОЩЕ УЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ, Й НОЕОЙЕ ч. н. уХТЙОПЧБ, БЛГЕОФЙТПЧБЧЫЕЗП ЧОЙНБОЙЕ ОБ УРЕГЙЖЙЛЕ ЖЙЛУБГЙЙ ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФЙ, ПФНЕФЙН, ЮФП НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ Ч ЛПОЕЮОПН УЮЕФЕ ЕУФШ ИТБОЙФЕМШ УПГЙБМШОПК РБНСФЙ, ЧЛМАЮБАЭЕК Ч УЕВС ЛБЛ УЕНБОФЙЛХ, УПДЕТЦБФЕМШОХА ЙОЖПТНБГЙА, ФБЛ Й УРЕГЙЖЙЛХ ЖЙЛУБГЙЙ ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФЙ ОБ НБФЕТЙБМШОПН ОПУЙФЕМЕ. ьФБ УРЕГЙЖЙЛБ Й УБН НБФЕТЙБМШОЩК ОПУЙФЕМШ ФБЛЦЕ ЙОЖПТНБФЙЧОЩ, ЙВП СЧМСАФУС УПУФБЧОПК ЮБУФША УПГЙБМШОПК РБНСФЙ.

уПЮЕФБОЙЕ НБФЕТЙБМШОПЗП Й ОЕНБФЕТЙБМШОПЗП – ПДОП ЙЪ ЧБЦОЩИ УЧПКУФЧ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ. у ПДОПК УФПТПОЩ, ПО БФФТБЛФЙЧЕО, ЬЛУРТЕУУЙЧЕО, ЬНПГЙПОБМЕО, Б У ДТХЗПК – ЙОЖПТНБФЙЧЕО, ЛПННХОЙЛБФЙЧЕО, ТЕРТЕЪЕОФБФЙЧЕО.

рПЦБМХК, ЬФП ФБЛ. оП ЧУЕ-ФБЛЙ ОБДП РТЙЪОБФШ, ЮФП ОЕ ЮЕМПЧЕЛ ЧУФТПЕО Ч УЙУФЕНХ ЧЕЭЕК, Б ПО УБН УПЪДБЕФ ЬФХ УЙУФЕНХ. й ПОБ, УЙУФЕНБ, ЧЩУФТБЙЧБЕФУС ЧПЛТХЗ ОЕЗП. юЕМПЧЕЛ ОЕ РТПУФП ХЮБУФЧХЕФ Ч РПЧЕУФЧПЧБОЙЙ Й ТЙФХБМЕ, Б УБН ФЧПТЙФ, УБН УПЧЕТЫБЕФ ДЕМП.

тБУУНБФТЙЧБФШ УХЭОПУФШ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ ОЕМШЪС Ч ПФТЩЧЕ ПФ ДТХЗЙИ ЙУФПЮОЙЛПЧ, Ч ПФТЩЧЕ ПФ НХЪЕКОПЗП ЖПОДБ. фПМШЛП УПЧПЛХРОПУФШ, ГЕМПУФОПУФШ, УЙУФЕНОПУФШ НХЪЕКОЩИ РТЕДНЕФПЧ, ЛПММЕЛГЙК, ЖПОДПЧ НПЦЕФ ДБФШ БДЕЛЧБФОПЕ РТЕДУФБЧМЕОЙЕ П ТЕБМШОПК ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФЙ. фПМШЛП РТЙ ТБЪОПУФПТПООЕН Й ЛПНРМЕЛУОПН ЙЪХЮЕОЙЙ ЙУФПЮОЙЛБ Й ЕЗП УЧПКУФЧ, ЕЗП УЕНБОФЙЛЙ, ЧЩСЧМЕОЙЙ УРПУПВБ ЖЙЛУБГЙЙ ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФЙ НПЦОП РПОСФШ УХЭОПУФШ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ. б РТЕДОБЪОБЮЕОЙЕ ЕЗП ЪБЛМАЮБЕФУС Ч УПИТБОЕОЙЙ ЙУФПТЙЛП-ЛХМШФХТОПК, ЕУФЕУФЧЕООПОБХЮОПК, ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК – УПГЙБМШОПК РБНСФЙ.

йФБЛ, НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ – ИТБОЙФЕМШ УПГЙБМШОПК РБНСФЙ, БЛЛХНХМСФПТ ЙУФПТЙЛП-ЛХМШФХТОЩИ РТПГЕУУПЧ Й РТЙТПДОЩИ СЧМЕОЙК. ч ПРТЕДЕМЕООПН УНЩУМЕ – ПО ДЕКУФЧХАЭЕЕ МЙГП Ч УПГЙПЛХМШФХТОПН РТПУФТБОУФЧЕ. пО ЧЩУФХРБЕФ ЛБЛ НБФЕТЙБМШОЩК ОПУЙФЕМШ ЙОЖПТНБГЙЙ П ЦЙЪОЙ ПВЭЕУФЧБ Й РТЙТПДЩ.

ч П Р Т П У Щ Й Ъ Б Д Б О Й С

тБУУНПФТЙН ЗТБЖЙЮЕУЛПЕ ЙЪПВТБЦЕОЙЕ УЧПКУФЧ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Й ПФЧЕФЙН ОБ ЧПРТПУЩ:

1. лБЛПЧЩ УИПДУФЧБ Й ТБЪМЙЮЙС УЧПКУФЧ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Ч РТЕДУФБЧМЕООЩИ ЗТБЖЙЮЕУЛЙИ ЙЪПВТБЦЕОЙСИ?

2. лБЛЙЕ УЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Ч ЗТБЖЙЮЕУЛЙИ ЙЪПВТБЦЕОЙСИ ОЕ ХЮФЕОЩ?

3. лБЛЙНЙ ДТХЗЙНЙ УРПУПВБНЙ ЗТБЖЙЮЕУЛЙ НПЦОП ЙЪПВТБЪЙФШ УЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ?

4. нПЦОП МЙ УЮЙФБФШ НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ «ДЕКУФЧХАЭЙН МЙГПН» ЙУФПТЙЮЕУЛЙИ УПВЩФЙК ЙМЙ РТЙТПДОЩИ СЧМЕОЙК?

5. дПМЦОЩ МЙ РПДМЙООЩЕ НХЪЕКОЩЕ РТЕДНЕФЩ (ОЕ ЙИ ЧПУРТПЙЪЧЕДЕОЙС) РПУФПСООП ОБИПДЙФШУС Ч НХЪЕКОПК ЬЛУРПЪЙГЙЙ?

6. нПЦОП МЙ РПМШЪПЧБФШУС НХЪЕКОЩНЙ РТЕДНЕФБНЙ РТЙ РТПЧЕДЕОЙЙ ЪБОСФЙК У РПУЕФЙФЕМСНЙ?

уЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Ч ЙОФЕТРТЕФБГЙЙ д. б. нЙИБКМПЧПК

уЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Ч ЙОФЕТРТЕФБГЙЙ а. з. тПЗБФЛП

уЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Ч ЙОФЕТРТЕФБГЙЙ л. б. лПРЩМПЧПК

уЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Ч ЙОФЕТРТЕФБГЙЙ ч. б. лБРТБМПЧБ

йОЖПТНБФЙЧОПУФШ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФ УПДЕТЦБФЕМШОХА УФПТПОХ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ, ЕЗП УРПУПВОПУФШ ЧЩУФХРБФШ Ч ЛБЮЕУФЧЕ ЙУФПЮОЙЛБ УЧЕДЕОЙК ПВ ЙУФПТЙЮЕУЛЙИ УПВЩФЙСИ, ЛХМШФХТОЩИ, ПВЭЕУФЧЕООЩИ Й РТЙТПДОЩИ СЧМЕОЙСИ Й РТПГЕУУБИ.

ьЛУРТЕУУЙЧОПУФШ УЧСЪБОБ У ГЕООПУФОЩН ЧПУРТЙСФЙЕН РТЕДНЕФБ, У ЕЗП УРПУПВОПУФША ЧЩЪЩЧБФШ Х ЮЕМПЧЕЛБ БУУПГЙБГЙЙ Й ПЭХЭЕОЙЕ УПРТЙЮБУФОПУФЙ Л ПРТЕДЕМЕООЩН УПВЩФЙСН, СЧМЕОЙСН Й ЖБЛФБН.

бФФТБЛФЙЧОПУФШ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФ ЧОЕЫОАА УФПТПОХ РТЕДНЕФБ, ЕЗП УРПУПВОПУФШ РТЙЧМЕЛБФШ ЧОЙНБОЙЕ РПУЕФЙФЕМЕК УЧПЙНЙ ЧОЕЫОЙНЙ РТЙЪОБЛБНЙ, Ч ЮБУФОПУФЙ ЖПТНПК, ТБЪНЕТПН, ГЧЕФПН.

уЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Ч ЙОФЕТРТЕФБГЙЙ л. б. мПЗХЫЛЙОПК

уЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ

уЧПКУФЧБ НХЪЕКОПЗП РТЕДНЕФБ Й ЕЗП БФТЙВХГЙС Ч ЙОФЕТРТЕФБГЙЙ л. б. мПЗХЫЛЙОПК

бфтйвхгйс нхъекопзп ртеднефб

хУФБОПЧМЕОЙЕ:

— БЧФПТУФЧБ, ФЕНЩ, УАЦЕФБ, УФЙМЙУФЙЮЕУЛЙИ ПУПВЕООПУФЕК, ЙОЖПТНБФЙЧОПУФЙ (ДМС РТПЙЪЧЕДЕОЙК ЙЪПВТБЪЙФЕМШОПЗП ЙУЛХУУФЧБ, БТИЙЧОЩИ ДПЛХНЕОФПЧ);

— ЧТЕНЕОЙ, НЕУФБ УПЪДБОЙС Й ВЩФПЧБОЙС, МЕЗЕОДЩ РТЕДНЕФБ;

— ЧЙДПЧПК РТЙОБДМЕЦОПУФЙ (ДМС ЕУФЕУФЧЕООПОБХЮОЩИ ЛПММЕЛГЙК);

— НБФЕТЙБМБ Й УРПУПВБ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС (ТХЮОПК, НЕИБОЙЮЕУЛЙК, МЙФШЕ, ЛПЧЛБ, ЮЕЛБОЛБ, ЦЙЧПРЙУШ, ТХЛПРЙУШ, РЕЮБФШ Й Ф.Д.);

— ТБЪНЕТБ, ГЧЕФБ, ЖПТНЩ, ХУФТПКУФЧБ;

— НБУУЩ ДТБЗПГЕООЩИ НЕФБММПЧ Й ДТБЗПГЕООЩИ ЛБНОЕК;

— УПГЙБМШОПК Й ЬФОЙЮЕУЛПК РТЙОБДМЕЦОПУФЙ;

— ФЙРПМПЗЙЮЕУЛЙИ РТЙЪОБЛПЧ РХФЈН УПРПУФБЧМЕОЙС У БОБМПЗЙСНЙ;

[1] уМПЧБТШ НХЪЕКОЩИ ФЕТНЙОПЧ : УВ. ОБХЮ. ФТХДПЧ / знуйт. – нПУЛЧБ, 2010. – у. 114.

[2] жЕДПТПЧ о. ж. нХЪЕК, ЕЗП УНЩУМ Й ОБЪОБЮЕОЙЕ. – нПУЛЧБ, 1992. – у. 5. – (нХЪЕКОПЕ ДЕМП Й ПИТБОБ РБНСФОЙЛПЧ. ьЛУРТЕУУ-ЙОЖПТНБГЙС. чЩР. 3–4. у. 10).

[5] лПОДТБФШЕЧ ч. ч. чПРТПУЩ ПФВПТБ НБФЕТЙБМПЧ УПЧТЕНЕООПУФЙ Ч НХЪЕКОПЕ УПВТБОЙЕ // жПТНЙТПЧБОЙЕ Й ЙЪХЮЕОЙЕ НХЪЕКОЩИ ЛПММЕЛГЙК. – нПУЛЧБ, 1982. – у. 41.

[8] гХЛБОПЧБ ч. о. нХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ Й ЙУФПТЙЮЕУЛЙК ЙУФПЮОЙЛ. л ЧПРТПУХ П УППФОПЫЕОЙЙ РПОСФЙК // бЛФХБМШОЩЕ РТПВМЕНЩ УПЧЕФУЛПЗП НХЪЕЕЧЕДЕОЙС. – нПУЛЧБ, 1987. – у. 9–16.

[9] уБЖТБЪШСО м. ф. нХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ ЛБЛ ПВЯЕЛФ ЙУФПЮОЙЛПЧЕДЮЕУЛПЗП ЙУУМЕДПЧБОЙС // бЛФХБМШОЩЕ РТПВМЕНЩ УПЧЕФУЛПЗП НХЪЕЕЧЕДЕОЙС… у. 27–39.

[10] дХЛЕМШУЛЙК ч. а. рПМЙЖХОЛГЙПОБМШОПУФШ ЧЕЭЙ ЛБЛ ПДОБ ЙЪ ПУОПЧ ЕЗП ЬЛУРПЪЙГЙПООПЗП ЙУРПМШЪПЧБОЙС // бЛФХБМШОЩЕ РТПВМЕНЩ УПЧЕФУЛПЗП НХЪЕЕЧЕДЕОЙС…

у. 68–75. 7 дНЙФТЙЕЧБ е. л. нЕНПТЙБМШОБС УТЕДБ Й ЙОФЕТШЕТ ЛБЛ УТЕДУФЧП Еѐ ЖПТНЙТПЧБОЙС // бЛФХБМШОЩЕ РТПВМЕНЩ УПЧЕФУЛПЗП НХЪЕЕЧЕДЕОЙС … у. 86–95.

[11] тБЧЙЛПЧЙЮ д. б. уПГЙБМШОЩЕ ЖХОЛГЙЙ ЛТБЕЧЕДЮЕУЛПЗП НХЪЕС // фТХДЩ ойй ЛХМШФХТЩ. чЩР. № 65. – нПУЛЧБ, 1978. – у. 16.

[12] уН. ЗМБЧХ «нХЪЕКОЩЕ УЧПКУФЧБ РЙУШНЕООЩИ ЙУФПЮОЙЛПЧ» Ч ХЮЕВОПН РПУПВЙЙ о. й.

тЕЫЕФОЙЛПЧБ «нХЪЕЕЧЕДЕОЙЕ. лХТУ МЕЛГЙК» (нПУЛЧБ, 2000. у. 152).

[13] вЕМПЧЙОУЛЙК м. ч. йЪВБ Й ИПТПНЩ: йЪ ЙУФПТЙЙ ТХУУЛПК РПЧУЕДОЕЧОПУФЙ. – нПУЛЧБ :

рТПЖЙЪДБФ, 2002; пО ЦЕ. йУФПТЙС ТХУУЛПК НБФЕТЙБМШОПК ЛХМШФХТЩ : ХЮЕВОПЕ РПУПВЙЕ. – 2-Е ЙЪД. – нПУЛЧБ, 2007; фП ЦЕ – РПДБТПЮОПЕ ЙЪДБОЙЕ: нПУЛЧБ, 2008.

[14] вЕМПЧЙОУЛЙК м. ч. лХМШФХТБ ТХУУЛПК РПЧУЕДОЕЧОПУФЙ : ХЮЕВОПЕ РПУПВЙЕ ДМС ЧХЪПЧ. – нПУЛЧБ : чЩУЫБС ЫЛПМБ, 2008.

[15] пВ ЬФПН УН.: уБЖТБЪШСО м. ф. нЕНПТЙБМШОПУФШ РТЕДНЕФБ Й Еѐ ЙУРПМШЪПЧБОЙЕ Ч ОБХЮОПК ПВТБВПФЛЕ ЛПММЕЛГЙК НЕНПТЙБМШОЩИ НХЪЕЕЧ // нХЪЕКОПЕ ДЕМП Ч ууут. рХФЙ РПЧЩЫЕОЙС ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ НХЪЕКОПК ДЕСФЕМШОПУФЙ. – нПУЛЧБ, 1990; гХЛБОПЧБ ч. о. нЕНПТЙБМШОЩК НХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ. пУПВЕООПУФЙ ЙЪХЮЕОЙС Й ОБХЮОПЗП ПРЙУБОЙС : НЕФПДЙЮЕУЛЙЕ ТЕЛПНЕОДБГЙЙ. – нПУЛЧБ, 1990. йОФЕТЕУОП ФБЛЦЕ РПУНПФТЕФШ: лБУРБТЙОУЛБС у. б. нЕНПТЙБМШОЩЕ НХЪЕЙ ЙУФПТЙЮЕУЛПЗП РТПЖЙМС // йУФПТЙЛПТЕЧПМАГЙПООЩЕ Й МЙФЕТБФХТОЩЕ НЕНПТЙБМШОЩЕ НХЪЕЙ. – нПУЛЧБ, 1973.

[16] уН.: уФТПОЗ т. нХЪЕК Й ЛПННХОЙЛБГЙС // Museum. – 1983. – № 3; зОЕДПЧУЛЙК н. в. нХЪЕКОБС ЛПННХОЙЛБГЙС Й НХЪЕКОЩК УГЕОБТЙК // нХЪЕК Й УПЧТЕНЕООПУФШ. – нПУЛЧБ, 1986; нХЪЕЕЧЕДЕОЙЕ. рТПВМЕНЩ ЛХМШФХТОПК ЛПННХОЙЛБГЙЙ Ч НХЪЕКОПК ДЕСФЕМШОПУФЙ : УВ. ОБХЮ. ФТХДПЧ / ойй ЛХМШФХТЩ. – нПУЛЧБ, 1988; зОЕДПЧУЛЙК н. в., дХЛЕМШУЛЙК ч. а. нХЪЕКОБС ЛПННХОЙЛБГЙС ЛБЛ РТЕДНЕФ НХЪЕЕЧЕДЮЕУЛПЗП ЙУУМЕДПЧБОЙС // нХЪЕКОПЕ ДЕМП. нХЪЕК – лХМШФХТБ – пВЭЕУФЧП : УВ. ОБХЮ. ФТХДПЧ / гнт. – нПУЛЧБ, 1992 Й ДТ.

[17] уН.: тБЪЗПО б. н. нХЪЕКОЩК РТЕДНЕФ ЛБЛ ЙУФПТЙЮЕУЛЙК ЙУФПЮОЙЛ // бЛФХБМШОЩЕ РТПВМЕНЩ ЙУФПЮОЙЛПЧЕДЕОЙС ЙУФПТЙЙ ууут, УРЕГЙБМШОЩИ ЙУФПТЙЮЕУЛЙИ ДЙУГЙРМЙО Й РТЕРПДБЧБОЙЕ ЙИ Ч ЧХЪБИ. – нПУЛЧБ, 1979.

[18] йЧБОПЧ б. ж. чЕЭШ Ч ЛПОФЕЛУФЕ ЛХМШФХТЩ // чЕЭШ Ч ЛПОФЕЛУФЕ ЛХМШФХТЩ. нБФЕТЙБМЩ ОБХЮОПК ЛПОЖЕТЕОГЙЙ. – уБОЛФ-рЕФЕТВХТЗ, 1994. – у. 11.

Критерии отбора предметов музейного значения

Отбор предметов музейного значения происходит на разных уровнях. Изучая действительность, выявляя типичное, уникальное, музей уже производит отбор предметов музейного значения, очерчивает круг персоналий, намечает объекты социальной значимости и, таким образом, определяет поле своей деятельности.

В ходе собирательства вновь встает вопрос о критериях отбора, но уже конкретно по отношению к отдельным источникам или их группам.

Существенным является критерий репрезентативности, т.е. полнота, достоверность, типичность или уникальность.

Часто выдвигается положение о желательном сочетании в одном музейном источнике свойств информативности, аттрактивности, экспрессивности.

Бесспорно, если музейный предмет сочетает все эти качества, он заслуживает особого внимания. Но музейный предмет, не обладающий одновременно всеми этими свойствами, никак нельзя рассматривать как «некачественный». Более того, вряд ли целесообразно предъявлять требование наличия всех этих свойств при выявлении предметов музейного значения и изъятия их из среды бытования. Ведь краткая записка, написанная карандашом на блеклой бумаге, содержащая несколько строк: «Мама, я ушел на фронт, прости, не успел проститься. Твой сын Алеша», не обладает аттрактивностью, не дает обширной информации, но ценность ее очевидна.

Особый интерес представляют предметы с легендой, точнее, все первоисточники, прошедшие интересный жизненный путь. Так, томик стихов М.Ю. Лермонтова, изданный в 1941 г., который участник Московской битвы пронес с собой от Москвы до Берлина, содержит совсем иную информацию и вызывает совсем иные чувства, чем та же книга, попавшая в музей от коллекционера.

Параллельно с комплектованием музейных предметов музей комплектует и фонд научно-вспомогательных материалов, которые будут использоваться при изучении и презентации первоисточников. Особенно важна получаемая в процессе комплектования сопутствующая информация, которая составит «внешнее информационное поле» предметов. Такая сопутствующая информация может уже быть зафиксирована к моменту выявления предмета в среде бытования (например, в виде публикации, фотографии), а может быть зафиксирована уже музейными работниками в процессе комплектования (запись рассказа, воспоминания, фото-, фоно-, кино- видеозапись и др.). Сопутствующая информация, сообщаемая в устной форме, немедленно фиксируется в виде ряда документов: легенда, запись рассказа участника событий и др. Важным способом комплектования фонда научно-вспомогательных материалов является также изготовления различных воспроизведений музейных предметов: копий, макетов, муляжей и др.

Фонды музеев, сформированные с новых позиций, открывают исключительно широкие возможности во всех видах деятельности музеев. Прежде всего они дают возможность не иллюстрировать историю, а, вводя в научный оборот новые первоисточники, отражать развитие общества как многоплановое, противоречивое явление, более глубоко раскрывать дела и помыслы людей, вызывать чувства сопереживания и сопричастности, ставить проблемы мировоззренческого и нравственного характера.

Литература:

1. Казакова С.Ф. Научное комплектование музейных фондов. Конспект лекций. М., 2001.

2. Решетников Н.И. Комплектование музейных фондов. М., 1997.

Критерии отбора предметов музейного значения в процессе комплектования фондов, на примере литературно-краеведческого музея МОУ «Гимназия №27»

Комплектование музейных фондов, основные понятия и их характеристика. Критерии отбора предметов музейного значения и характеристика их проведения. Научно-исследовательская работа музея, критерии отбора предметов музейного значения на примере музея.

В данной работе автор раскрыл задачи, методы и проблемы комплектования на примере школьного музея.

Определить критерии отбора предметов музейного значения в процессе комплектования фондов, на примере литературно-краеведческого музея МОУ «Гимназия №27».

1. Раскрыть научные методы отбора предметов музейного значения.

2. Проанализировать работу литературно-краеведческого музея МОУ «ГИМНАЗИЯ № 27» по отбору предметов музейного значения.

Объект исследования: литературно-краеведческий музей МОУ «ГИМНАЗИЯ № 27»

Предмет исследования: анализ отбора предметов музейного значения на примере литературно-краеведческого музея МОУ «ГИМНАЗИЯ № 27»

В работе рассмотрена деятельность музея в период с 2002 года по 2005 год.

Практическая значимость: Так как музей находится в образовательном учреждении, то данное исследование имеет практическую значимость для гимназии №27.

Научная значимость: Данная курсовая работа может послужить дополнительным источником информации по организации и учету научно-фондовой работы в школьных музеях.

Историография. Работа написана на основе изучения и анализа специальной музееведческой литературы, документальных источников и наблюдений автора.

Вопросам музееведения посвящено очень много научных и учебных изданий. Например, в учебном пособии «Музееведение. Музеи исторического профиля » под ред. К. Г. Левыкина, В. Хербста излагаются теоретические основы музееведения и научная методика работы музеев исторического профиля. Рассматриваются социальные функции музеев, их научно-исследовательская деятельность, вопросы фондовой, экспозиционной и массовой идейно-воспитательной работы, характеризуются музейные здания.

Сборник «Музееведение. Вопросы научного содержания экспозиций краеведческих музеев» посвящен вопросу качественного совершенствования музейных экспозиций, приведение их в соответствие с современным уровнем развития фундаментальной науки. В статьях сборника рассматриваются также вопросы совершенствования контактов музеев с научными учреждениями и вузами, наиболее эффективного их сотрудничества на всех этапах проектирования музейных экспозиций.

Юренева Т. Ю., в отличие от других авторов, в учебнике «Музееведение» излагает не только теоретические основы музееведения и методику музейной работы, но и историю музеев мира. На обширном фактическом материале автор анализирует причины и обстоятельства возникновения музеев в различных регионах мира, прослеживает становление и развитие музея как социокультурного института, показывает его место и роль в каждой конкретной исторической эпохе. Также рассматриваются социальные функции музеев, их научно-исследовательская работа, вопросы фондовой, экспозиционной и культурно-образовательной деятельности, и даже менеджмента и маркетинга.

Вопросам истории Сибирских музеев Труевцева О.Н. посвятила несколько научных работ.

В монографии «Общественные и муниципальные музеи Сибири» автор, на основе широкого круга исторических источников анализирует и обобщает опыт возникновения и массового развития общественных музеев Сибири в 1960-90-годы. Используя данные статистических и социологических исследований, анализирует их современное состояние, процесс перехода в муниципальный статус, создает концептуальную модель перспективного развития негосударственных музеев.

В сборнике «Становление и развитие музейного дела в Сибири. Материалы к библиографии» широко представлена литература, раскрывающая становление и развитие музейного дела в Сибири с XIX века до настоящего времени. Наряду с алфавитным каталогом приводятся систематический, хронологический, географический, именной, библиотипологический указатели, позволяющие анализировать процесс накопления информации, влияние социально-политических процессов на развитие музейного дела и научно-исторического представления о нем.

Учебное пособие Труевцевой О. Н. «История Сибирского музея» посвящено методологическому анализу музея, как объекта исторического исследования, историографии и источниковедению. Используя широкий круг источников, автор рассматривает процесс формирования исторического знания о музеях Сибири, характеризует его эмпирическую базу, высказывает практические рекомендации по проведению исследований.

В монографии «Музеи Сибири во второй половине XX века» Труевцевой О. Н. Исследуются проблемы методологии, историографии, источниковедения музейного дела; дается эмпирическое описание и теоретическое объяснение системных изменений, происходивших в сибирских музеях во второй половине XX века; предлагается, основанная на историческом опыте и структурно-функциональном анализе современности, модель оптимального функционирования муниципального музея.

Авторы Панкратова Т. Н. и Чумалова Т. В. предлагают содержание и методику проведения музейных занятий с младшими школьниками, которые гармонично вливаются в систему дополнительного образования.

Глава I. Комплектование музейных фондов

1.1. Основные понятия

Научное комплектование фондов представляет собой как теоретическую, так и практическую деятельность музеев, направленную на выявление, сбор и научную организацию музейных предметов, в результате которой возникает собрание памятников материальной культуры. Кроме того эта работа дает возможность получить информацию о духовной стороне жизни людей, так называемого «неосязаемого (нематериального) достояния» человечества: жизнь разных слоев населения, их знания, умения, обычаи, обряды, их представление об устройстве мира и места в нем человека. Собрание памятников и собранные сведения составляют основу для изучения жизни общества.

Главная цель комплектования, безусловно, документирование исторической действительности. Это означает, что через зафиксированные сведения о нематериальной жизни людей и предметов музейного значения в музейном собрании должна создаваться максимально правдивая картина жизни общества на определенном этапе его развития. Главная цель комплектования реализуется в конкретных задачах, основными из которых являются:

· выявление в окружающей действительности подлинных памятников истории, культуры, с наибольшей убедительностью отражающих происходящие или происходившие явления и процессы;

· приобретение их в собрание музея и формирование источниковой базы для музейной деятельности и профильных наук;

· научная организация музейных предметов, включение их в информационный банк данных;

· сохранение культурных и природных ценностей и создание условий для их использования в интересах общества.[7.8]

Комплектование является исследовательской работой, это обусловлено тем, что в процессе комплектования происходит поиск, выявление и собирание разнообразных документов (письменных свидетельств, изобразительных материалов, предметов быта, аудио- и видеозаписей). В том числе в комплектование музейного фонда входит работа по первичной обработке памятников, включающая в себя определение памятника, его описание и классификацию.

Результатом этой работы являются тематические коллекции, группирующие разнотипные предметы вокруг общественно значимых событий или тем.

Комплексное комплектование объединяет задачи систематического и тематического комплектования, что дает возможность проводить полноценное документирование той реальности, которой интересуется музей, удовлетворять запросы экспозиционно-выставочной и образовательной деятельности.

Методика работы музеев в нашей стране в комплектовании музейных фондов в основном совпадает. Это планирование комплектования фондов, которое исходит, как уже отмечалось ранее из научной концепции комплектования и согласуется с конкретными задачами, возникающими в ходе источниковедческих исследований, а также в связи с созданием выставок и экспозиций. Общемузейные планы складываются из заявок фондовиков и экспозиционеров, которые согласовываются между собой в решении наиболее актуальных задач комплектования. Существует так называемый перспективный план, который фиксирует в определенной последовательности организацию поступлений из постоянных источников, перспективы реализации связей с авторами и владельцами предметов интересных для музея, тематику и географию музейных полевых исследований. Здесь же предусматриваются и актуальные сборы по современности. Разработка перспективного плана представляет собой, как организационную, так и исследовательскую музееведческую задачу.[6.7.9]

Перспективный план является основой составления годовых планов комплектования фондов. Которые содержат конкретную разработку заданий перспективного плана на данный год в соответствии с имеющимися в распоряжении музея средств, наличия необходимых специалистов. Годовые планы рассматриваются коллективом и принимаются в составе общего годового плана работы музея.

Таким образом, научная концепция комплектования музейных фондов, являясь составной частью научной концепции музея, содержит обобщенное системное представление о задачах, направлениях, методах комплектования в соответствии с профилем музея и его местом в музейной системе. В ней определяются критерии отбора материалов в фонды с учетом целей и задач музея, а также круг и объем информации, фиксируемой в документах комплектования.

Формы комплектования (этапы приобретения музеем предметов музейного значения)

Формы комплектования представляют собой определенные действия, в ходе которых в музейный фонд приобретаются предметы музейного значения. Это экспедиции, научные командировки, обмен коллекциями между музеями, приобретение предметов в антикварных салонах, непосредственно от организаций и частных лиц и т.п.

Рассмотрим один из наиболее типичных для музеев методов приобретения предметов музейного значения, поступающих непосредственно от организаций и частных лиц. Эта форма комплектования музейного фонда позволяет пополнять уже имеющиеся типологические коллекции, создавать новые типологические или тематические коллекции, отражающие исторические события, быта, науки и т.п. Предметы могут поступать в музей в дар, по завещанию, после конфискации имущества, а также приобретаться на средства музея или спонсоров.

Приток предметов от организаций и частных лиц во многом зависит от энергии и разнообразия форм собирательской работы музея, что находит отражение в его планах научного комплектования, связей музея с производством, учреждениями культуры, административными органами города и края, а также в значительной степени от популярности музея среди населения. Большую роль могут играть рекламные акции музея, такие как выставки новых поступлений, с указанием имен дарителей, выставки, посвященные хорошо известным в городе, крае людям или предприятиям. Выступления сотрудников музея по радио и телевидению с рассказами о коллекциях музея, а также распространения среди населения листовок с указанием предметов, которые музей готов приобрести.

Выявление предметов музейного значения приобретенных таким образом, опирается на многолетние наблюдения над определенными сферами жизни: над группами населения, деятелями культуры, над бытованием и движением антикварных ценностей, над развитием моды и т.д.

Предлагаемые музею материалы проходят сложный путь, обеспечивающий научно обоснованный отбор предметов музейного значения. С советских времен в музеях практикуется предварительный прием предметов на временное хранение, это обязательно фиксируется специальным актом приема за подписью владельца и сотрудника музея. Одновременно записывается легенда, содержащая сведения о предметах, известные передающему лицу: о происхождении предметов, истории бытования, способах применения. Этот документ подписывается владельцем предметов. Легенда помогает выявить музейное значение предметов, но нуждается в проверке в ходе их дальнейшего изучения.

На основании акта приема, легенды, заключений специалистов и собственных наблюдений члены фондово-закупочной комиссии музея решают вопрос о приеме или возврате предметов, о включении принимаемых предметов в фонд музейных предметов или в фонд научно-вспомогательных материалов. Решают вопрос о стоимости закупаемых предметов, и все это фиксируется в специальном протоколе.

После получения музеем согласия владельца на передачу предметов на предлагаемых условиях, за определенную стоимость составляется акт о приеме предметов на постоянное хранение. Данный акт утверждается директором, о чем свидетельствует его подпись и печать музея. Далее предметы вносятся в Книгу поступлений фонда музейных предметов или фонда научно-вспомогательных материалов и передаются соответствующим хранителям фондов по специальным передаточным документам.[9.10]

Таким образом, выше были даны общие сведения о научном комплектовании музейных фондов. Рассмотрены задачи, методы и способы комплектования, система учета и документирования данного процесса.

1.2. Критерии отбора предметов музейного значения

Процесс комплектования можно разделить на этапы, последовательность которых может быть достаточно изменчивая. Приведем наиболее значимые: 1) выделение интересующих музей исторических фактов или фактов современной жизни; 2) определение объектов действительности в качестве объектов музейного изучения с целью комплектования фондов; 3) выявление предметов музейного значения; 4) окончательная экспертиза предметов музейного значения; и наконец, 5) их приобретение музеем и придание им статуса музейного предмета.

Отбор предметов музейного значения

Выявление предмета музейного значения начинается еще в процессе его извлечения из среды, в которой он находится. Это могут быть вещественные, письменные, изобразительные, фото-, видео-, кино-, фонопамятники.

Разные типы предметов музейного значения в разной степени обладают теми или иными свойствами.

Исходя из специфики конкретного музея, направление его деятельности, особенностей его собраний и отдельных коллекций наряду с этими общими критериями используются и частные критерии, обращается внимание на авторство вещи, материал, из которого она изготовлена, технику ее изготовления, ее размеры, форму и т.п.

В процессе комплектования фондов важным является изучение предмета, как части предметного мира, как документа своей эпохи. Это этап предварительный, но имеет неоценимое значение, так как должен ответить на вопрос, имеет ли предмет музейное значение. В дальнейшем изучении предмета в составе музейных фондов раскроет музейное значение предмета, всесторонне рассмотрит его в контексте с другими музейными предметами.

Эти важнейшие признаки получают полное раскрытие при дальнейшем изучение предмета в процессе фондовой работы, однако и на этапе отбора без их первоначальной расшифровки обойтись нельзя.

Этих сведений уже вполне достаточно для решения вопроса о значении предмета для пополнения систематической или тематической коллекции, собрания уникальных предметов, мемориальных ценностей музея. При рассмотрении предметов далекого прошлого, таким образом, вывод об их музейном значении может быть сделан на основании немногих существенных признаков.

Иначе обстоит дело с предметами нового времени и особенно современности. Возможность широкого выбора заставляет всесторонне рассматривать каждый современный предмет, прежде чем сделать заключение о его музейном значении и целесообразности отбора именно этого предмета для фондов музея. Ниже автор делает попытку выделить основные вопросы, которые приходится решать в процессе такого отбора, и отметить ряд особенностей, относящихся к современным предметам.

В ходе работы необходимо определить материал, из которого изготовлен предмет, в частности для того, чтобы решить вопрос о его способности длительно храниться в музее. Это требует специальных знаний материалов, красителей и их свойств, а также современных возможностей консервации и реставрации.

Серьезную проблему для музея при отборе современных предметов составляет сохранение его принципиальной заинтересованности в первоисточниках социальной информации. Быстрое развитие общественных коммуникаций создает опасность наполнения музейных фондов описательными и изобразительными материалами коммуникативного назначения.

В данном параграфе были рассмотрены критерии отбора предметов музейного значения в процессе формирования фондов. Рассмотрены основные признаки и функции, которыми должен обладать предмет музейного значения.

Таким образом, в данной главе были рассмотрены способы, формы, методы, принципы комплектования, система документального учета комплектования, критерии отбора предметов музейного значения. Следует отметить, что именно такой научный подход к комплектованию музейных фондов, будет способствовать систематизации музейных предметов очищению «запасников от мусора».

Глава II. Критерии отбора предметов музейного значения на примере литературно-краеведческого музея МОУ «Гимназия №27»

2.1. Научно-исследовательская работа музея

1.Алтай в годы давние.

2.Первый натиск бури.

3.20-30 годы ХХ столетия. Литература и искусство.

4. Поэты и писатели Горного Алтая.

5. Современная литература Алтая.

6.Из прошлого русской литературы.

7.Их имен не смолкнет слава (по ВОВ)

Художественное оформление и тематическое расположение экспозиционного материала выполнено в соответствии с профилем музея. Экспонаты размещены в стеклянных витринах, напольных и настенных с наличием текстов и аннотацией. [1.2.3.4]

План обновления стационарной экспозиции рассчитан на 5-7лет.

Временные выставки так же осуществляются в соответствии с годовым и учебным планом. Для временных выставок выделена отдельная витрина.

Музей находится на втором этаже гимназии. Занимает один экспозиционный зал, площадью 47,9кв. м. Для защиты музейных предметов от воздействий света и тепла в процессе их хранения, окна задрапированы плотными портьерами, нем пропускающими солнечные лучи, имеется центральное отопление.

Условия экспонирования и консервации. На сегодняшний день отдельного фонда хранилища нет. Хранение производится в коробках, папках которые хранятся в шкафах.

В музее также имеется и ведется учетная документация.

2. Книга приказов и положений

3. Инвентарные книги (основного и научно-вспомогательного фондов)

4. Журнал учета посетителей

6. Программа, разработанная руководителем музея на 5-летний период обучения.

Отчет по всей проделанной работе производится раз в полгода перед руководителем Центра Отечественной культуры. О поступивших в музей ценных материалах информируют Государственный музей истории литературы и искусства края (ГМИЛИК).

Музей ведет тесное сотрудничество с библиотеками, архивами, союзом писателей, со студией Арт.

В музее ведется экскурсионно-массовая работа. Администрация гимназии регулярно контролирует работу музея, завуч по воспитательной работе оказывает помощь в проведении встреч с писателями и поэтами Алтая, ветеранами войны и труда, а также в проведении праздников, экскурсий, лекций, бесед.

За последний год Литературно-краеведческий музей пополнил фонды:

Итак, выше был дан краткий обзор научно-фондовой работы Литературно-краеведческого музея МОУ «Гимназия №27». В музее соблюдаются хоть и не все нормы учета и хранения экспонатов, но тем не менее проводится большая работа в этом направлении по совершенствованию и оптимизации процесса хранения и учета. Главной проблемой является отсутствие достойного помещения, а так же невозможностью расширения штата для продуктивной работы в музее, так как вся работа по сути выполняется одним специалистом и руководителем музея Трубниковой Надеждой Николаевной.

2.2. Критерии отбора предметов музейного значения в Литературно-краеведческом музее МОУ «Гимназия № 27»

В связи с тем, что музей является школьным, его финансовое обеспечение зависит целиком от школы, музей не располагает возможностью пополнения своих фондов путем закупки. Основным источником пополнения фондов остается дарения и собирательская деятельность. Существует так же обмен экспонатами между музеями одного уровня или организациями занимающихся коллекционированием и экспонированием.

Так например, благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с Алтайским отделением союза писателей фонд пополняется новыми произведениями алтайских авторов. Студия Арт подарила новое издание «Письма с фронта любимым». В этом издании освещается тема ценного экспоната литературно-краеведческого музея, книжечка стихов из концлагеря Бухенвальд, переданная в дар музею от алтайского писателя.

Главным источником пополнения экспонатов остается поисковая деятельность руководителя музея и учащихся.

Учитывая литературно-краеведческую направленность музея, круг экспонирования сужается, давая тем самым более детальную, глубокую обработку избранной темы, но даже не смотря на это, обзор тем и направлений в литературно-краеведческой области остается достаточно широк.

Критерием отбора предметов музейного значения для Литературно-художественного музея остается главным образом уникальность литературного издания или источника. Уникальность в свою очередь может проявляться в разных формах: принадлежность предмета (книги) известному человеку, книги (источники) первых годов издания, книги с пометками известных личностей, книга с которой связанна определенная история и многое другое.

Безусловно, что в следствии отбора, в основной фонд попадают не все предметы, лишь наиболее ценные с точки зрения истории, литературы, уникальности издания. Такой анализ предмета производит сам руководитель музея, опираясь на опыт своих коллег из других музеев, руководствуясь профилем своего музея. Надо сказать что в школьных музеях система отбора экспонатов упрощена, в силу своего статуса, но тем не менее остается важным с точки зрения образовательно-воспитательного и эстетической точек зрения.

Таким образом, критерии отбора предметов музейного значения могут быть очень разнообразными и индивидуальными для каждого музея. Профиль музея определяет лишь первую стадию отбора предметов, затем идет детальное изучение самого предмета и его истории. Именно такой научный подход к определению ценности предмета для музейной коллекции, способен объективно дать оценку предмету музейного значения в системе культурных ценностей.

В данной главе была дана характеристика научно-фондовой работы Литературно-краеведческого музея МОУ «Гимназия №27», рассмотрены способы пополнения фондов и критерии отбора предметов музейного значения в данном музее.

В работу включена информация о сегодняшнем состоянии фондов в музее, о том какая работа проводилась по комплектованию. Так же в работе затронуты проблемы школьного музея.

Был дан анализ критериям оценки предметов музейного значения, как научного подхода к задачам пополнения музейных фондов, так и в рамках школьного музея.

Будущее Литературно-краеведческого музея МОУ«Гимназия №27» определится заинтересованным руководством города, которые могут решить вопросы предоставления достойного помещения, выделение денежных средств на художественное оформление экспозиций музея и достойное хранение экспонатов. Решение этих вопросов создаст условия для пропаганды, рекламы музея среди населения города и всего края. Это даст возможность привлечь посетителей, а так же людей, которые помогут пополнить фонды музея новыми экспонатами.

Список источников и литературы

1. Книга поступлений О.Ф. за 2006г.

3. Годовой отчет по фондовой работе музея (2006)

4. Книга поступлений

5. Казакова С.Ф. «Научное комплектование фондов музеев».,М-2002г.

6. Каулен М.Е. «Музейное дело России»., изд. «ВК»., М-2003г.

7. «Музеи мира»., изд. «Эксмо-Пресс»., М-2002г.

8. Тельчаров И.А. «Основы музейного дела» изд. Омега-Л., М-2005г.

9. Хербст В.А., Левыкина К.Г., Музееведение. Музеи исторического профиля. Изд.Высшая школа М-88г.

10. Шулепова Э.А. «Основы музееведения»., изд. Едиториал УРСС., М-2005г.

11. Юренева Т.Ю. «Музееведение»., Академический Проект., М-2003г.

Подобные документы

Сущность и задачи научного комплектования музейных фондов, критерии отбора исторических памятников. Пополнение коллекций с помощью случайных находок, экспедиций, приобретения предметов. Комплектование фондовых отделов Государственного Исторического музея.

дипломная работа [112,4 K], добавлен 27.06.2012

Изучение истории музея и музейного дела. Основные направления деятельности литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта. Характеристика фондов музея, их организации, состава, структуры, учета, хранения и изучения. Эффективность работы музея.

отчет по практике [46,2 K], добавлен 06.03.2014

курсовая работа [35,3 K], добавлен 06.02.2009

Анализ значимости музейного дела в Крыму как одного из катализаторов туристских потоков. Перспективы развития музейного дела на примере Дома-музея М. Волошина. Новые формы музейного сервиса, обусловленные выходом в мировое информационное пространство.

реферат [57,7 K], добавлен 18.08.2013

Теоретическое исследование основ научно-фондовой работы в музеях. Характеристика и изучение правил комплектования, учёта и хранения музейных фондов. Описание источников формирования и анализ процесса комплектования фондов музея СОШ № 84 города Барнаула.

курсовая работа [38,1 K], добавлен 11.08.2012

История создания Гайнского музея. Деятельность Гайнского музея в изучении истории и культуры района. История формирования и содержания фондов музея. Сотрудничество музея с Камской археологической экспедицией. Пропагандистская деятельность музея.

дипломная работа [66,5 K], добавлен 04.02.2012

Характеристика школьного музея, его структура, деятельность и перспективы развития. Должностные инструкции музейного персонала, учредительные документы, положения о музейной деятельности. Разработка экскурсии «Достопримечательности родного Междуреченска».

отчет по практике [756,1 K], добавлен 07.12.2015

Определение понятия «музей», его современное понимание. Анализ Интернет-ресурсов в сфере музейного дела. Модель контента сайта. Основные функции музея. Возможности использования фондовых собраний. Классификация музеев по административному принципу.

реферат [72,3 K], добавлен 23.05.2013

Краеведческие музеи их описание и характеристика. История Заринского районного краеведческого музея. Просветительная и экспозиционно-выставочная деятельность музея на современном этапе. Особенности проведения выставок, описание и их характеристика.

курсовая работа [75,7 K], добавлен 06.02.2009

История развития с. Сростки и образование музея. Функции и перспективы развития Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина. Формирование, обеспечение сохранности и рационального использования музейного фонда, научная и методическая работа.

курсовая работа [42,2 K], добавлен 08.04.2013