что в русских деревнях называли красно

Что в русских деревнях называли «кросно»?

Словом «кросно» в русских деревнях называли ручной ткацкий станок.

Таким интересным словом, как «кросно» раньше в русских селениях называли обычный ткацкий станок (это и будет правильным ответом).Ткацкий станок служит человечеству с давних времен.Так и в русских деревнях он находился почти в каждой избе.Ткали на нем различные вещи- все то, что было необходимо в то давнее время.

В старину в русских деревнях ткани делали собственными руками. Ручной ткацкий станок назывался КРОСНО или кросна. Обычно этот приспособление имело и начатую на нем работу. Кросно называли также ткань, холст, который на этом станке ткали. Этот ручной станок для ткачества имел много составных частей.

Для этого нужно провести сход жителей деревни, провести голосование на этом сходе. И при нужном исходе голосования обратиться в вышестоящий административный орган. Возможно, он поддержит аргументированное решение схода жителей Вашей деревни.

Гжель- это традиционный российский керамический промысел,распространенный на территории объединяющей 27 деревень,находящихся в Раменском районе Московской области.Возникновение помысла обусловлено существованием в этих краях месторождений глины прекрасно подходящей для изготовления керамики. Она добывалась с 17 в. Здесь производилась различная посуда,кирпич, печные изразцы и незатейливые детские игрушки. Этимологически, для этого слова проводятся параллели прибалтийской топонимикой, в частности гидрономикой.

В начале 19в.была улучшена технология и были основаны заводы по изготовлению фарфора и фаянса. К середине 19в они постепенно пришли в упадок, не выдержав конкуренции.Восстановление промыслов относится к середине 20 в.Сейчас на гжельских промыслах выпускается разнообразная фарфоровая посуда, написанная характерным растительным орнаментом в голубых тонах,а также различные сувенирные изделия.

Автор упомянутой публикации, вероятно, потыкает низменным чувствам своих читателей, но далеко не всем по вкусу, такой вот, чёрный юмор.

Можно, с уважением к таким местам, назвать деревню «покинутая, опустевшая, заброшенная», а если подойдёт в контексте «девственная, дикая».

Что касается нарицательных названий, то это недопустимо культурной речи. Такие высказывания, с оттенком высокомерия,

снижают уважение к автору. Малые города, деревни и другие населённые пункты, должны называться своими, а не чужими, историческими именами. К примеру, в моей округе, есть Коромыслово, Отроковичи, Едимоново. Так и надо говорить, без всяких искажений!

КРОСНА

КРОСНА

Термины ткацкого дела, и, в частности, названия деталей ткацких станков, звучат одинаково на разных славянских языках (например, на русском, чешском, польском, болгарском и сербском): по мнению языковедов, это свидетельствует о том, что «неткахами» наши далёкие предки ни в коем случае не были и, не довольствуясь привозными, сами выделывали прекрасные ткани. Археологи откопали тому и «вещественные доказательства». Так, при раскопках древних селений (в том числе и в наиболее ранних – VIII века – слоях города Ладоги) найдены довольно увесистые глиняные и каменные гирьки с отверстиями, внутри которых явно просматриваются потёртости от нитей. Учёные пришли к выводу, что это грузы, придававшие натяжение нитям основы на так называемых вертикальных ткацких станах.

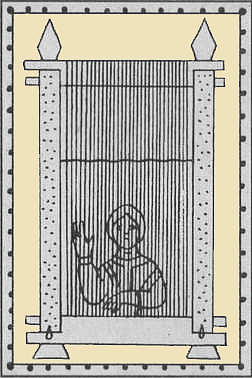

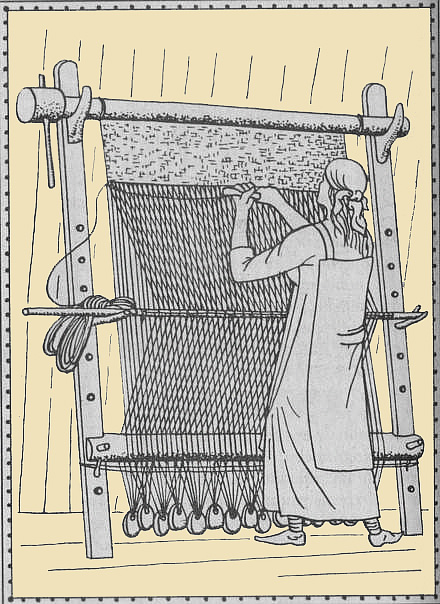

Вертикальный ткацкий стан. Рисунок с миниатюры манускрипта из Монте-Касино. XI век

Подобный стан представляет собой П-образную раму (кросна) – два вертикальных бруса (или толстые жерди с развилками на верхних концах), соединённые наверху перекладиной, способной вращаться. К этой перекладине прикрепляются нити основы, а в дальнейшем на неё наматывают готовую ткань – поэтому в современной терминологии её называют «товарным валом». Раньше употреблялось более емкое и красивое древнее славянское слово «навой». В нижней части вертикальных брусьев расположен «нитеразделительный пруток»: нити основы, через одну, проводятся над ним или под ним. Свободные концы их подматываются, скрепляются в пухлые связки, и к связкам подвешиваются те самые гирьки, чтобы основа оставалась туго натянутой и ткань получалась плотной. Кросна ставились наклонно, так что часть основы, оказавшаяся за нитеразделительным прутком, отвисала, образуя естественный зев. Каждая из этих задних нитей подвязывалась петелькой к ещё одной поперечной палочке: такая деталь в современной терминологии – «ремизка», по-древнерусски – «нит». Когда нит лежит на раме, ткачиха пропускает уток в естественный зев. Когда нит оттягивают на себя и вставляют в специальную вилку, передние и задние нити основы меняются местами – возникает искусственный зев, и уток пропускается снова. Если ткань льняная, это простейшее переплетение называется «полотняным», если же ткётся шерстяная материя, переплетение называют «суконным». Однако нитов бывает несколько, комбинации нитей основы подбираются разные. Древние ткачи прекрасно знали и умели делать более сложные переплетения, например «саржевые» и «атласные».

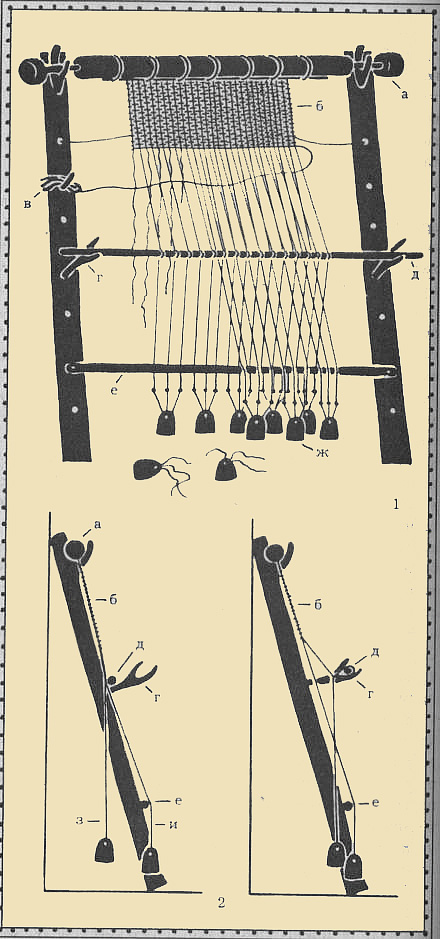

Вертикальный ткацкий стан.

1. Вид спереди. 2. Вид сбоку: слева – естественный зев, справа – искусственный зев: а – товарный вал, б – готовая ткань, в – уток, г – вилка для ремизки, д – пруток галева (ремизка), е – основной нитеразделительный пруток, ж – ткацкие гири, з – задняя часть, и – передняя часть основы

Станки, подобные описанному выше, бытовали в древности по всей Европе, в том числе и у скандинавов. Без изображения такого станка не обходится, кажется, ни одна иллюстрация, посвящённая домашнему быту эпохи викингов; реконструкции, выполненные на основе подлинных археологических находок, представлены в исторических музеях стран Скандинавии. Но не только в музеях. В некоторых местах, например в Дании, учёными-экспериментаторами выстроены целые «посёлки викингов», где исследователи живут вместе с семьями, пытаясь на собственном опыте познать быт далёкой эпохи и обращаясь к современным средствам лишь в случаях жизненной необходимости. Одеваются они исключительно в одежды из тканей, изготовленных на подобных станках. Отрезы таких тканей охотно покупают туристы: сделанные вручную из натуральных волокон, отбеленные и окрашенные без применения ядовитых химических веществ, «древние» ткани куда приятнее телу, да зачастую и прочней современных…

К чести нынешних славян, надо отметить, что быт своих далёких предков изучают таким образом не только скандинавские экспериментаторы, но и, например, чешские и словацкие.

В других разновидностях вертикального стана кросна ставились не наклонно, а прямо, а вместо нита использовались бёрдечки вроде тех, с помощью которых ткали тесьму. Бёрдечки подвешивали к верхней перекладине на четырёх бечевах и перемещали вперёд-назад, меняя зев. И во всех случаях проведенный уток «прибивали» к уже сотканной ткани специальной деревянной лопаткой или гребнем.

Скандинавский вертикальный станок

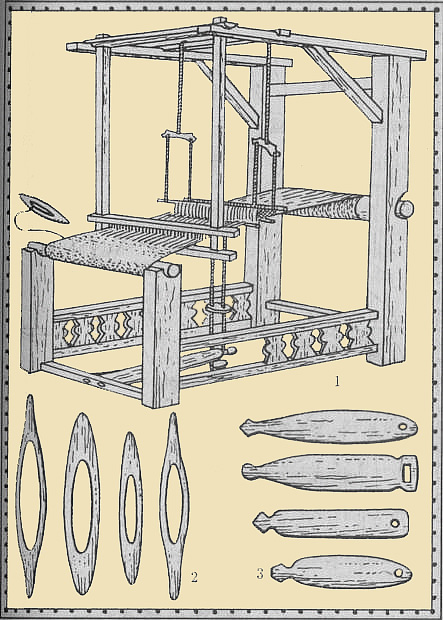

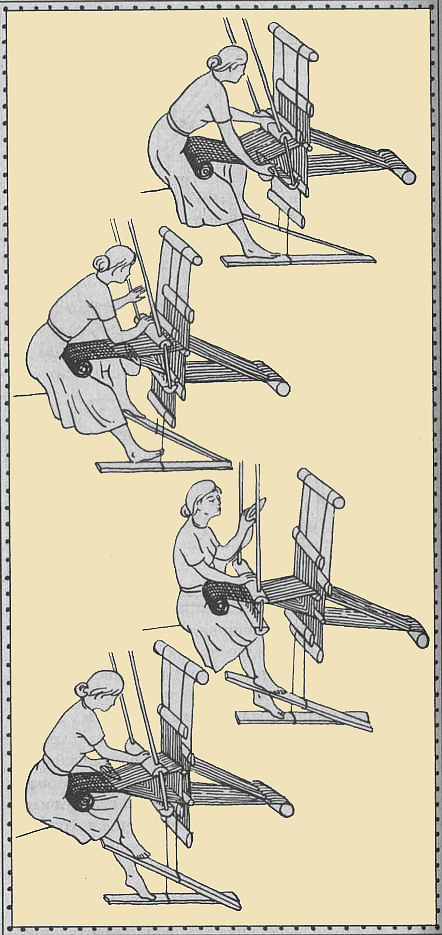

Следующим важным шагом технического прогресса явился горизонтальный ткацкий стан. Его немаловажное преимущество состоит в том, что ткачиха работает сидя, перемещая ниты-ремизки ногами, стоящими на подножках. По мнению учёных, такие станы появились у наших предков в IХ веке. Об этом свидетельствуют образцы тканей, изготовить которые, согласно оценке специалистов, можно было только на горизонтальном стане, а также находки деревянных деталей стана в соответствующих слоях. Исследования этих находок показали, что славянские мастера умело подбирали для каждой детали наиболее подходящую породу. Так, те, что испытывали значительную силовую нагрузку, делались из дуба, ясеня, клёна, сосны и берёзы: древесина этих пород прочна и к тому же хорошо полируется, что уменьшает трение и износ при работе. Части, не испытывавшие особых усилий, но зато подверженные трению (например, постоянно движущиеся блоки, на которых к потолку подвешивались лёгкие ниты), вырезали из более мягкой, но тоже хорошо полируемой древесины – например, из ольхи. Вообще говоря, даже в начале ХХ века домашний ткацкий стан в русской деревне не содержал ни одной детали, сделанной из металла…

1. Горизонтальный ткацкий станок из Новгорода. По реконструкции В.А. Колчина.

2. Челноки. Новгород. XIII–XIV века.

3. Подножки. Новгород. XIII–XIV века

Горизонтальный стан вряд ли был изобретением славян; во всяком случае, идея легко могла проникнуть извне, поскольку подобные устройства, притом весьма совершенные, использовались ещё в Древнем Египте. Другое дело, в Египте с появлением горизонтального стана ткачество скоро превратилось из домашнего промысла в настоящее ремесло: египетские ткани в большом количестве вывозились в Грецию и Рим. У славян же выделение ткацкого ремесла в профессию произошло сравнительно поздно. «Опонник», то есть профессиональный ткач, изготовитель тканей – «опон», впервые упоминается в летописи под 1216 годом…

Славянский горизонтальный ткацкий стан

Что в русских деревнях называли «кросно»?

Словом «кросно» в русских деревнях называли ручной ткацкий станок.

Таким интересным словом, как «кросно» раньше в русских селениях называли обычный ткацкий станок (это и будет правильным ответом).Ткацкий станок служит человечеству с давних времен.Так и в русских деревнях он находился почти в каждой избе.Ткали на нем различные вещи- все то, что было необходимо в то давнее время.

В старину в русских деревнях ткани делали собственными руками. Ручной ткацкий станок назывался КРОСНО или кросна. Обычно этот приспособление имело и начатую на нем работу. Кросно называли также ткань, холст, который на этом станке ткали. Этот ручной станок для ткачества имел много составных частей.

Для этого нужно провести сход жителей деревни, провести голосование на этом сходе. И при нужном исходе голосования обратиться в вышестоящий административный орган. Возможно, он поддержит аргументированное решение схода жителей Вашей деревни.

Гжель- это традиционный российский керамический промысел,распространенный на территории объединяющей 27 деревень,находящихся в Раменском районе Московской области.Возникновение помысла обусловлено существованием в этих краях месторождений глины прекрасно подходящей для изготовления керамики. Она добывалась с 17 в. Здесь производилась различная посуда,кирпич, печные изразцы и незатейливые детские игрушки. Этимологически, для этого слова проводятся параллели прибалтийской топонимикой, в частности гидрономикой.

В начале 19в.была улучшена технология и были основаны заводы по изготовлению фарфора и фаянса. К середине 19в они постепенно пришли в упадок, не выдержав конкуренции.Восстановление промыслов относится к середине 20 в.Сейчас на гжельских промыслах выпускается разнообразная фарфоровая посуда, написанная характерным растительным орнаментом в голубых тонах,а также различные сувенирные изделия.

Автор упомянутой публикации, вероятно, потыкает низменным чувствам своих читателей, но далеко не всем по вкусу, такой вот, чёрный юмор.

Можно, с уважением к таким местам, назвать деревню «покинутая, опустевшая, заброшенная», а если подойдёт в контексте «девственная, дикая».

Что касается нарицательных названий, то это недопустимо культурной речи. Такие высказывания, с оттенком высокомерия,

снижают уважение к автору. Малые города, деревни и другие населённые пункты, должны называться своими, а не чужими, историческими именами. К примеру, в моей округе, есть Коромыслово, Отроковичи, Едимоново. Так и надо говорить, без всяких искажений!

«Самый русский пейзаж»: 7 красивых деревень в России

В список включают поселения, которые сохранили хотя бы часть сельского уклада жизни и не превратились в музеи полностью. В таких местах проживает не больше 2000 человек. Важно, чтобы у деревни был живописный вид, она гармонировала с пейзажем и сохранила традиционную застройку.

В 2020 году в этом списке 44 деревни и пара маленьких городов. Все они разные: есть села с тысячелетними крепостями и деревеньки, которые украшает одна церковь или дацан — буддийский храм в Бурятии. Еще есть небольшие северные деревни с красивыми деревянными часовнями и удивительными мельницами, большие поселения с купеческими домами и развитым туризмом.

Я изучила список и выбрала 7 самых живописных и интересных деревень в разных регионах России.

Как путешествовать во время пандемии

Старая Ладога

Старую Ладогу в Ленинградской области называют первой столицей Руси. Село основали в 753 году. Оно расположено в 15 км от Ладожского озера, у реки Волхов. От Санкт-Петербурга до Старой Ладоги — 130 км.

Главная достопримечательность поселения — Староладожская крепость, которую заложили еще в 9 веке. По преданиям, в ней останавливался Рюрик со своей дружиной. Каменная крепость на месте первой деревянной появилась в конце 15 века. На ее территории сохранилась Георгиевская церковь с фреской 12 века.

Всего в Старой Ладоге 6 церквей, 2 монастыря, часовня, урочище и земляной город. Здесь есть улица 15 века и купеческие дома с музеями. Все они входят в Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. С крепостью и монастырями соседствуют деревенские дома и огороды жителей Старой Ладоги.

Кинерма

Кинерма — самая известная деревня Карелии, она расположена в 100 км от Петрозаводска. Ей больше 500 лет. В 16 веке ее сжигали шведы, в 17 разрушали литовцы и русские казаки. Но местные жители каждый раз восстанавливали Кинерму.

Деревня небольшая: здесь 17 домов, 7 бань, старое кладбище и 200-летняя часовня Смоленской Богоматери. Ее можно обойти за 40 минут.

Сейчас это памятник народного деревянного зодчества и пример поселения Карелии 19 века. У нее круговая планировка с часовней и кладбищем в центре. В других карельских деревнях часовня и кладбище расположены за пределами поселения.

Услуги для туристов в Кинерме в группе во «Вконтакте»

Кимжа

Кимжа расположена за полярным кругом, в 350 км от Архангельска. Ее основали в начале 16 века. Здесь находится 71 исторический памятник, в том числе деревянная пятиглавая шатровая Одигитриевская церковь 1709 года постройки. Еще в Кимже сохранились традиционные поморские дома 19 века. Всем им больше ста лет, многие по-прежнему жилые. Постоянное население деревни — около 100 человек.

Самое необычное в Кимже — северные деревянные мельницы-столбовки, которые стоят на срубах из бревен. Одну из них построили в 1897 году. Мельничный механизм не работал, но в 2010 году его восстановили.

Жители Кимжи сами добились реставрации своей церкви, получили два гранта, чтобы создать в селе музеи, организовали международный фестиваль мельниц. Здесь детей в школе учат русским ремеслам, справляют большинство праздников по канонам и до сих пор колядуют на Рождество. Туристы могут приехать и поучаствовать в народных праздниках.

Изборск

Изборск упоминают в летописях с 8—9 веков. По легенде, его князем был младший брат Рюрика Трувор. Сейчас это деревня, где живет около тысячи человек. В центре стоит старинная крепость 14—16 веков. Вокруг расположены еще несколько часовен и церквей.

Здесь сохранились столетние деревянные дома, купеческие особняки, хозяйственные постройки из камня-плитняка, булыжные мостовые. В поселке очень много традиционных крестьянских и купеческих домов.

В деревне можно подняться на крепостные стены и осмотреть окрестности. В отзывах пишут, что вид оттуда очень красивый. «Наверное, это самый русский пейзаж, какой только можно себе представить», — говорят на «Трипэдвайзоре».

В Изборске снимали несколько сцен фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». В начале 20 века здесь останавливался художник Николай Рерих, он посвятил деревне несколько картин.

Великое

Великому больше 700 лет. В середине 19 века оно было крупнейшим фабричным селом Ярославской губернии. Здесь делали знаменитое ярославское льняное полотно. Местные купцы строили богатые двух- и трехэтажные каменные и деревянные дома, которые сохранились до наших дней. Сейчас центральная часть села — это ансамбль гражданского каменного зодчества 18—19 веков.

Два главных архитектурных памятника Великого — церковь Рождества Пресвятой Богородицы и храм Боголюбской иконы Божией Матери с 75-метровой колокольней 1758 года постройки. В центре поселения находится Черный пруд — искусственный водоем со статусом памятника природы. Его называют украшением села. Местные жители набирают здесь воду для полива огородов, иногда полощут белье, а зимой делают купель для крещенских купаний.

Ошевенский Погост

Живописная северная деревня расположена в 45 км от Каргополя, на речке Чурьеге. Здесь хорошо сохранился квартал традиционной северной деревянной застройки с избами 19 века и колодцами-журавлями. Выделяется церковь Богоявления Господня с восьмигранным куполом и отдельно стоящей колокольней. Ее построили в 1787 году.

Главная достопримечательность Погоста — Свято-Успенский Александро-Ошевенский мужской монастырь. Его основали в 1453 году, но сейчас он на реставрации.

Для туристов в деревне проводят мастер-классы по кадрили, прядению, лоскутному шитью, традиционной выпечке, предлагают деревенский обед из русской печи. Правда, цены придется узнавать на месте: их нигде не публикуют.

Вятское

Это первое село, признанное самым красивым в стране. Его планировка почти полностью сохранилась с 18 века. Здесь больше 50 памятников архитектуры — купеческих и крестьянских домов, трактиров, чайных, богаделен. Около 30 из них отреставрировали.

Традиционные русские поселения

В чём отличие деревни от села: Интересно, что раньше (вплоть до начала XX века) понятия «деревня» и «село» обозначали два совершенно разных вида поселений. Село было большим поселением и в нём находилась церковь. Деревня же была меньше и по размерам и по численности населения и располагались деревни поодаль сёл. Кстати, во времена Древней Руси княжеские имения также называли сёлами.

Сельские поселения

Русская деревня

Традиционная русская деревня представляла собой территориальную общность с малым количеством населения. Она считалась большой, если количество домов превышало 30 и относилась к одному из ближайших сёл. На территории деревень никогда не было церквей, а большинство местных жителей занималось сельским хозяйством и скотоводством.

Изначально селом называли славянские населения, на территории которых находилась церковь. Местное население сёл всегда занималось скотоводством, земледелием и различными направлениями сельского хозяйства. Село всегда было гораздо крупнее деревни, здесь размещались лесопилки и считалась административным центром окружающих поселений.

Ранее в сёлах жители деревень искали работу, сюда они приезжали целыми семьями для посещения церкви.

Хутор

С ростом населения хутора могли перерастать в деревни и даже сёла.

Городские поселения

Изначально так называли территорию, которая находилась за пределами определённого княжества, а населяли её посадские люди. Именно здесь традиционно находились торжища и ремесленная слобода. В период войны посад становился убежищем для жителей слобод, для чего его окружали высокими укреплениями.

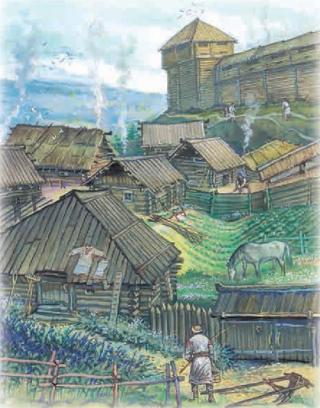

Древнерусский город (городище)

В Древней Руси городищем называли постоянное поселение, которое объединяло воедино культовый и ремесленный центр, защитные крепости и резиденции князя. Здесь было развито ремесленническое производство и проводились массовые гулянья.