что в наибольшей мере определяет общественный прогресс

Общественный прогресс — понятие, основные свойства и критерии

В исторической науке и курсе обществознания одним из центральных понятий является общественный прогресс. Термин отражает динамический процесс, в рамках которого происходит изменение в сторону более совершенных и сложных форм.

В первую очередь речь идет о взаимодействиях между социальными группами, а также об экономическом и духовном росте общества в целом. В большинстве случаев смысл понятия накладывается на технологическое развитие.

Понятие и свойства общественного прогресса

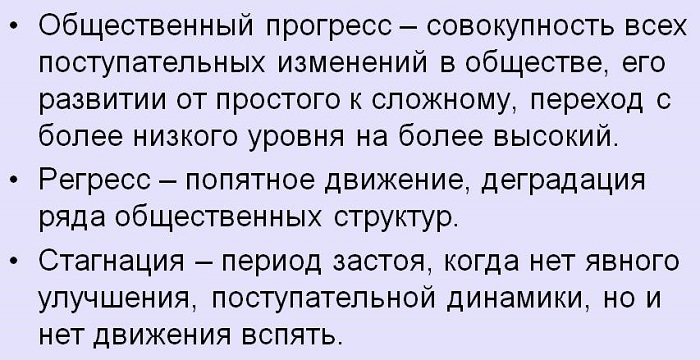

Общественный прогресс – это определенное движение, предполагающее развитие тех или иных сфер жизни. Противоположностью выступает регресс – движение назад, возвращение к отсталому.

Общественный прогресс – это то, что будет происходить в любом случае, как и развитие природы, но от политических и экономических показателей зависит интенсивность изменений.

Задача прогресса – улучшать, но проблема в том, что в некоторых случаях возможны и ухудшения. Например, развитие автомобильной промышленности привело к загрязнению воздуха в крупных городах.

Критерии общественного прогресса

Выделяется четыре базовых критерия общественного прогресса. В данном случае под критерием понимается характеристика или описание. Рассмотрим детальнее определение и смысл каждого критерия.

Социальный

Социальный критерий отражает уровень развития общества в целом. Индикаторами выступают политические свободы, качество жизни граждан, уровень богатства и бедности.

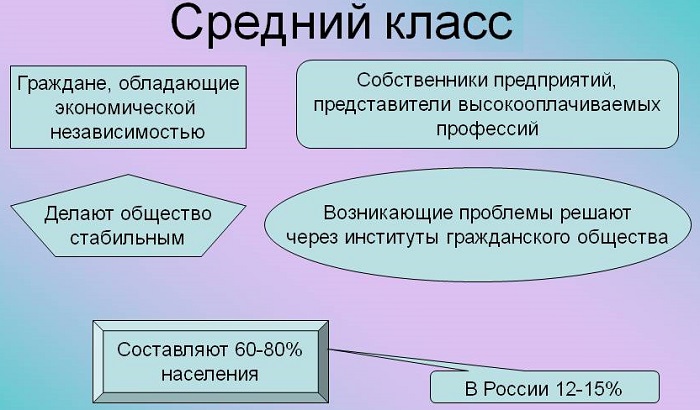

Сегодня средний класс – один из важнейших показателей: чем больше его процент, тем более развито общество.

Экономический

Экономический критерий многие ученые считают ключевым, так как он оказывает влияние на все другие сферы. Индикаторы: ВВП (его рост или падение на душу населения), развитие кредитной сферы. Особенностью экономики является и ее основа, то есть на чем базируется доход.

В наибольшей опасности в 21 веке находятся страны, чья экономика базируется на энергоресурсах.

Духовный

Говоря о духовном прогрессе, оценивают роль морали в обществе и уровень нравственного развития большинства индивидов в социуме.

Есть определенные противоречия, так как в зависимости от культуры, то или иное изменение может считаться как прогрессом, так и регрессом. Чем более совершенно общество, тем более гуманистических взглядов оно придерживается.

Научно-технический

В большинстве случаев прогресс ассоциируется именно с этим критерием – развитием науки и техники, появлением новых продуктов и инструментов. Такой подход не раскрывает всей полноты понятия общественного прогресса.

Пути проявления прогресса в обществе и их признаки

Существует два пути, по которым реализуется прогресс в обществе. Осуществление преобразований всегда предполагает введение изменений или корректировок. Разница между путями заключается в интенсивности применения тех или иных новшеств.

Реформа

Реформа – это медленные, последовательные, поступательные преобразования в отдельных сферах жизни. В большинстве случаев затрагивается не более двух сфер, чаще всего одна.

Не предполагается смена власти или режима даже при проведении политических преобразований.

Реформы могут быть как прогрессивными, так и регрессивными. Эти виды разнятся в зависимости от последствий, происходящих в обществе.

Революция

Под революцией понимается метод, когда используются насильственные приемы преобразования. Затрагиваются все или почти все сферы жизни.

К трем базовым критериям относятся:

изменение текущего строя на кардинально новый, как правило, противоположный прежнему;

резко меняются многие аспекты повседневной жизни;

изменение происходит в несколько скачков и сопровождается применением силы.

План революционных преобразований, как правило, не учитывает социальный и духовный аспекты.

Противоречивость общественного прогресса

У общественного прогресса в современном мире есть два важных качества. Они заключаются в следующих понятиях:

Неоднозначность – рост и развитие одной сферы может привести к упадку другой. Например, развитие робототехники лишает рабочих мест миллионы людей, что создает социальное напряжение.

Противоречивость – не всегда можно предсказать результат того или иного достижения.

Рассмотрим несколько примеров противоречивости прогресса, отражающие взгляды просветителей:

создание ГМО увеличило количество производимых продуктов, но сократило их пищевую ценность.

Очевидно, что большая часть открытий, в частности научных, принесла пользу обществу и человечеству. Важно всегда наперед оценивать возможности того, как будет реализован проект.

Общественный прогресс – изменение мира, предполагающее уход от старых моделей и форматов к новым и более совершенным. Он реализуется не только в технологической сфере, но и затрагивает социальные отношения, политические аспекты, нравственное развитие людей. Тенденции показали, что с каждым новым этапом человечество больше ценило личность, комфорт и удобство.

Общественный прогресс

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат (в правом нижнем углу экрана).

Понятие общественного прогресса

Прогресс — это тип развития, при котором происходит переход от низшего к высшему, от простого к более сложному. Задача прогресса — улучшать.

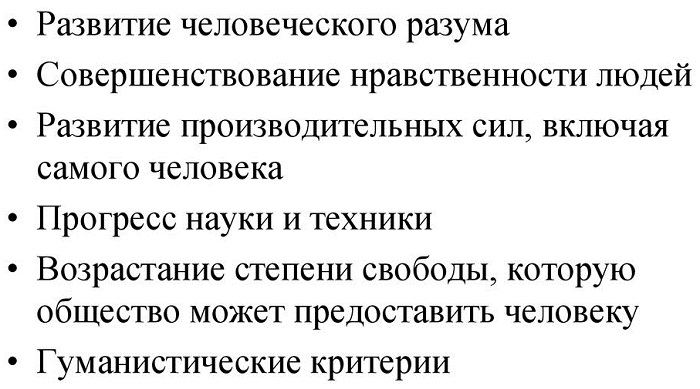

Критерии прогресса:

Развитие человеческого разума.

Совершенствование нравственности людей.

Возрастание степени свободы, которую общество может предоставить человеку.

Прогресс науки и техники.

Развитие производительных сил общества.

Прогресс может развиваться в двух формах:

Реформа — усовершенствование в общественной жизни, которое происходит через постепенные преобразования, при этом не затрагивает фундаментальные устои общества (традиции, обычаи, церковь, семью).

Революция — качественное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, которое затрагивает основы существующего социального строя.

В современном обществе преобладают две формы общественных изменений:

Инновация — однократное улучшение, которое обеспечивает повышение возможностей адаптации социального организма в конкретных условиях.

Модернизация — это процесс полной или частичной реконструкции общественной системы с целью ускорения ее развития.

Противоположность общественного прогресса — это регресс.

Регресс — это такой тип развития, для которого характерно движение назад, переход от высшего к низшему, понижение уровня организации, возвращение к отсталому.

Стагнация— задержка общественного развития.

Прогресс — это не только положительное явление. Особенности прогресса:

Противоречивость общественного прогресса

Позитивные и негативные последствия прогресса

Примеры

Прогресс в одних областях может привести к застою в других.

Период сталинизма в СССР. В 30-е годы резко повысились темпы развития промышленности. В то же время социальная сфера развивалась слабо и легкая промышленность работала по остаточному принципу. Результатом стало ухудшение качества жизни людей.

Плоды научного прогресса можно использовать как во благо, так и во вред людям.

Развитие информационных систем. Интернет — величайшее достижение человечества, которое открыло людям широкие возможности. Когда интернет стал доступен массам, появились новые болезни: игровая и компьютерная зависимость.

Достижения прогресса сегодня могут привести к отрицательным последствиям в будущем.

Освоение целинных земель в правление Никиты Хрущева.

Сначала люди получили действительно богатый урожай, но через некоторое время возникла эрозия почв.

Прогресс в одной стране не всегда благоприятен для прогресса в другой.

Государство Золотая Орда — огромная империя в начале XIII века с многочисленным войском, передовой военной техникой.

Прогрессивные явления в этом государстве стали бедствием для многих стран, в том числе и для Руси, которая более двухсот лет находилась под игом Орды.

Перейдем к свойствам и критериям общественного прогресса.

Критерии общественного прогресса

Критерий — это средство проверки истинности и достоверности знаний.

Общественный прогресс — это движение, которое предполагает развитие разных сфер жизни. В рамках школьной программы по обществознанию выделяют четыре критерия общественного прогресса. Рассмотрим их характеристики в таблице.

Социальный

Отражение уровня развития общества.

Индикаторы: политические свободы, качество жизни граждан, уровень богатства и бедности.

Средний класс — один из важнейших показателей: чем больше его процент, тем более развито общество.

Экономический

Оказывает влияние на все другие сферы.

Индикаторы: ВВП (его рост или падение на душу населения), развитие кредитной сферы.

Особенность экономики — ее основа, то есть на чем базируется доход. В XXI веке в наибольшей опасности находятся страны, чья экономика основана на энергоресурсах.

Научно-технический

Развитие науки и техники, появление новых продуктов и инструментов.

Культурный (духовный)

Роль морали в обществе и уровень нравственного развития большинства индивидов в социуме.

Есть противоречие в том, что то или иное изменение может считаться как прогрессом, так и регрессом в зависимости от культуры.

Чем более совершенно общество, тем более гуманистических взглядов оно придерживается.

Критерии общественного прогресса

Теория ЕГЭ по обществознанию на тему: «Критерии общественного прогресса« из раздела кодификатора (1.16 Понятие общественного прогресса)

Определить степень прогресса общества в целом невозможно. Так, например, в нравственной сфере может происходить деградация, а в сфере развития науки и техники стремительный рост, что отчасти характеризует современное состояние общественного развития.

В философии и социологии встречаются различные подходы к понятию и видам критериев общественного прогресса.

Так, французские философы эпохи Просвещения, в их числе Кондорсе, считали главным критерием общественного прогресса развитие человеческого разума.

Социалисты-утописты предлагали иной критерий прогресса — это отношение людей друг к другу как к братьям.

Современник социалистов-утопистов немецкий философ Ф.В. Шеллинг предлагал свое решение проблемы: критерием в ходе исторического прогресса человеческого рода может служить только постепенное приближение к правовому устройству.

Еще одна точка зрения на общественный прогресс принадлежит Гегелю. Критерий прогресса он усматривал в сознании свободы. По мере роста сознания свободы происходит поступательное развитие общества.

В наше время ученые также придерживаются разных взглядов на критерии общественного прогресса.

Так как общество — это большая система взаимосвязанных элементов, то подобрать единый критерий, по которому было бы возможно судить о том, прогрессирует данное общество в целом очень затруднительно. Поэтому критериев прогресса общества несколько.

1) Уровень развития производительных сил и темпы роста производительности труда.

Согласно этому подходу общественный прогресс обусловлен возникновением более совершенных средств труда, степенью овладения человеком силами природы, возможностью их использования в качестве основы жизнедеятельности человека. Именно в общественном производстве лежат истоки всей жизнедеятельности людей. Согласно этому критерию те общественные отношения признаются прогрессивными, которые соответствуют уровню производи тельных сил и открывают наибольший простор для роста производительности

труда, для развития человека, поэтому их развитие понимается и как развитие богатства человеческой природы.

2) Степень свободы людей данного общества и, соответственно, уровень демократизации.

Согласно этой точке зрения, критерием социального прогресса является мера свободы, которую общество в состоянии предоставить индивиду, степень гарантированной обществом индивидуальной свободы. Свободное развитие человека в свободном обществе означает также раскрытие его подлинно человеческих качеств — интеллектуальных, творческих, нравственных.

3) Уровень возможности индивидов для самореализации, а также степень роста человеческого счастья и добра.

4) Уровень развития науки и техники.

5) Выделяют также и гуманитарные критерии, такие как уровень образованности населения и продолжительность жизни.

Общественному прогрессу свойственны такие качества, как относительность и противоречивость.

Относительность обозначает, что не всё в жизни можно сопоставить с понятием прогресс. Так, например, картина, написанная в XVI веке, не потеряет свою ценность в XXI веке, только потому, что сейчас лучше технология производства красок, холстов и сама техника рисования. Она ценна своей историчностью.

В исторической науке и курсе обществознания одним из центральных понятий является общественный прогресс. Термин отражает динамический процесс, в рамках которого происходит изменение в сторону более совершенных и сложных форм.

В первую очередь речь идет о взаимодействиях между социальными группами, а также об экономическом и духовном росте общества в целом. В большинстве случаев смысл понятия накладывается на технологическое развитие.

Понятие и свойства общественного прогресса

Общественный прогресс – это определенное движение, предполагающее развитие тех или иных сфер жизни. Противоположностью выступает регресс – движение назад, возвращение к отсталому.

Общественный прогресс – это то, что будет происходить в любом случае, как и развитие природы, но от политических и экономических показателей зависит интенсивность изменений.

Задача прогресса – улучшать, но проблема в том, что в некоторых случаях возможны и ухудшения. Например, развитие автомобильной промышленности привело к загрязнению воздуха в крупных городах.

Критерии общественного прогресса

Выделяется четыре базовых критерия общественного прогресса. В данном случае под критерием понимается характеристика или описание. Рассмотрим детальнее определение и смысл каждого критерия.

Социальный

Социальный критерий отражает уровень развития общества в целом. Индикаторами выступают политические свободы, качество жизни граждан, уровень богатства и бедности.

Сегодня средний класс – один из важнейших показателей: чем больше его процент, тем более развито общество.

Экономический

Экономический критерий многие ученые считают ключевым, так как он оказывает влияние на все другие сферы. Индикаторы: ВВП (его рост или падение на душу населения), развитие кредитной сферы. Особенностью экономики является и ее основа, то есть на чем базируется доход.

В наибольшей опасности в 21 веке находятся страны, чья экономика базируется на энергоресурсах.

Духовный

Говоря о духовном прогрессе, оценивают роль морали в обществе и уровень нравственного развития большинства индивидов в социуме.

Есть определенные противоречия, так как в зависимости от культуры, то или иное изменение может считаться как прогрессом, так и регрессом. Чем более совершенно общество, тем более гуманистических взглядов оно придерживается.

Научно-технический

В большинстве случаев прогресс ассоциируется именно с этим критерием – развитием науки и техники, появлением новых продуктов и инструментов. Такой подход не раскрывает всей полноты понятия общественного прогресса.

Пути проявления прогресса в обществе и их признаки

Существует два пути, по которым реализуется прогресс в обществе. Осуществление преобразований всегда предполагает введение изменений или корректировок. Разница между путями заключается в интенсивности применения тех или иных новшеств.

Реформа

Реформа – это медленные, последовательные, поступательные преобразования в отдельных сферах жизни. В большинстве случаев затрагивается не более двух сфер, чаще всего одна.

Не предполагается смена власти или режима даже при проведении политических преобразований.

Реформы могут быть как прогрессивными, так и регрессивными. Эти виды разнятся в зависимости от последствий, происходящих в обществе.

Революция

Под революцией понимается метод, когда используются насильственные приемы преобразования. Затрагиваются все или почти все сферы жизни.

К трем базовым критериям относятся:

изменение текущего строя на кардинально новый, как правило, противоположный прежнему;

резко меняются многие аспекты повседневной жизни;

изменение происходит в несколько скачков и сопровождается применением силы.

План революционных преобразований, как правило, не учитывает социальный и духовный аспекты.

Противоречивость общественного прогресса

У общественного прогресса в современном мире есть два важных качества. Они заключаются в следующих понятиях:

Неоднозначность – рост и развитие одной сферы может привести к упадку другой. Например, развитие робототехники лишает рабочих мест миллионы людей, что создает социальное напряжение.

Противоречивость – не всегда можно предсказать результат того или иного достижения.

Рассмотрим несколько примеров противоречивости прогресса, отражающие взгляды просветителей:

создание ГМО увеличило количество производимых продуктов, но сократило их пищевую ценность.

Очевидно, что большая часть открытий, в частности научных, принесла пользу обществу и человечеству. Важно всегда наперед оценивать возможности того, как будет реализован проект.

Общественный прогресс – изменение мира, предполагающее уход от старых моделей и форматов к новым и более совершенным. Он реализуется не только в технологической сфере, но и затрагивает социальные отношения, политические аспекты, нравственное развитие людей. Тенденции показали, что с каждым новым этапом человечество больше ценило личность, комфорт и удобство.

Общественный прогресс

Представление человека о прогрессивном развитии общества не является универсальным. Как уже отмечалось, оно опирается на христианскую культурную традицию, получившую наибольшее распространение в европейском общественном сознании. Даже в настоящее время две трети человечества живет за пределами прогрессистской идеологии. Возникает вопрос о том, является ли прогресс атрибутом, неотъемлемым качеством исторического развития, или это субъективная западная идея, насаждаемая в реальной жизни?

Понятие прогресса впервые используется античным философом Лукрецием в его сочинении «О природе вещей». Наиболее ярко идея прогресса была выражена в конце ХVIII в. у французских мыслителей позднего Просвещения. Этот оптимизм был существенно подорван издержками развития цивилизации в ХIХ-ХХ вв. По словам А. Бергсона, человек стонет под тяжестью прогресса, им же созданного. Многие стали говорить, что прогресс – это скорейший способ привести человечество к гибели. Таким образом, тема социального прогресса стала в настоящее время весьма важной и столь же спорной. Объективен ли прогресс, каковы его критерии, можно ли от него отказаться?

Проще всего определить прогресскак развитие от простого к сложному, от низшего к высшему, другими словами – развитие в направлении к совершенству. К сожалению, не всегда просто бывает понять, что именно считать высшим и более совершенным. Кроме того, неизбежны кратковременные периоды понятного, регрессивного развития. В этой связи предлагается широкое понимание прогресса, связывающее его с устойчивостью любой системы. Если некоторая система выживает, сохраняет себя в процессе развития как определенный тип связей, значит она прогрессирует. Это относится не только к обществу, но также ко всему живому и к развитию вселенной в целом. Тем самым понятие системы оказывается функциональным, полезным для идеи прогресса вообще.

Чем же измеряется прогресс, каковы его критерии? Очевидно, что речь должна идти о некоторых фиксированных результатах. Материалистическая философия использует в качестве критерия социального прогресса уровень развития производительных сил: чем он выше, тем общество более развито. Напрашивается вопрос: в каком-то определенном отношении или более развито вообще? Если измерять уровень прогрессивного развития общества по указанному признаку, то вещественный придаток человека, прежде всего средства его труда окажутся важнее самого человека. Но человек не может развиваться вослед развитию созданных им же вещей. Безусловно, создавая материальные блага, человек развивается и сам как их производитель. Но возможно и необходимо прогрессивное человеческое развитие во всех других отношениях: моральном, художественном, политическом, социальном, мировоззренческом. Таким образом, критерием социального прогресса должно быть развитие самого человека, развитие всех качеств, делающих его человеком, а не только одного определенного.

Становится ясно, что общественный прогресс должен изменить и свои темпы, и свою направленность, он должен измеряться целостнымразвитием человека без дисгармонического усиления какой-либо его составляющей. Это не означает, что следует отказаться от самой идеи прогресса и вернуться к античному и восточному пониманию развития общества как постоянного самоповторения. Прогресс – это не западная иллюзия, выдающая желаемое за действительное. Он объективен и происходит, так или иначе. Прогресс может быть действенно стимулирован, но разумным образом, без искусственного ускорения или торможения.

Социальный прогресс не задан какой-либо конкретной схемой. Ему не должно быть предписано проходить какие-то универсальные этапы развития. Каждый народ имеет свои культурные особенности, обусловленные множеством факторов. Эти конкретные особенности исторического развития человека в том или ином регионе самоценны, т.е. не должны преодолеваться одно другим как худшее лучшим (Запад – Востоком, Север – Югом, или наоборот).

В определенном смысле имеют самодостаточную ценность даже этапы исторического прогресса. Н. Бердяев писал, что ошибочно рассматривать настоящее как средство к будущему, которое «унаваживает» это будущее как удобрение. Нет никакой предыстории человечества, после которой начиналась бы «настоящая» история. Человек не должен считать себя заложником будущего, рассуждая по принципу: пусть сейчас плохо, зато потом будет хорошо. Каждая ступень исторического развития является в чем-то непревзойденной и выступает своего рода апогеем, высшей точкой. Античное и средневековое искусство сейчас недостижимы и невозвратимы как детство и юность. Капитализм идеально приспособлен к производству вещественного богатства, и помимо него решение этой исторической задачи невозможно, поэтому капиталистический этап развития общества необходим и желателен. В свою очередь, современное общество изобилия уже столкнулось с проблемами, которые в его пределах не решаются. Американский философ Э. Фромм достаточно остро противопоставил друг другу два фундаментальных принципа жизни: обладания и полноценного бытия, гармонизировать которые весьма сложно.

Итак, региональное идаже историческое своеобразие общественного прогресса обладает самостоятельной ценностью. Поэтому в идеале это наработанное человечеством духовное и материальное богатство должно быть не преодолено, а воспринято и освоено. О каждом новом этапе развития общества следовало бы сказать: те же и мы (а не мы вместо тех).

Источникомсоциального прогресса является несоответствие желаемого и достигнутого. На первичном уровне это проявляется как несоответствие человеческих потребностейвозможностям их удовлетворения, а на более высоком обнаруживается в виде несоответствия ценностейналичной реальности. Другими словами, прогресс возможен и осуществляется потому, что человек не имеет необходимого и должного и поэтому стремится к ним. Если указанные дистанции неизбежны, социальный прогресс бесконечен, и наоборот. Для осуществления прогресса необходимо продвижение на всех уровнях: развитие материального производства, общественных отношений, различных сторон духовной деятельности, увеличение ответственной свободы.

Субъектами прогресса являются люди. Это, разумеется, прежде всего такие крупные социальные группы, как классы и нации, но не только они. В конечном счете, субъектом прогресса и его движущей силой является личность, причем, не только яркая и выдающаяся, а каждая. Каждый на своем месте оказывается в ситуации выбора (и не только на выборах, а постоянно). Поэтому история действительно такова, каковы люди.

Сущность утопизма

В XVI в. возникают и получают распространение утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы («Город Солнца»). В эпоху Просвещения появляются рационалистические модели коммунистического общества, а в начале XIX в. знаменитые социалисты-утописты К. Сен-Симон, Ш. Фурье и Р. Оуэн разрабатывают подробные утопические проекты уже на основе развернутой критики капитализма.

В самом общем видеутопизм –это вера в возможность построения идеального общества, или достижения совершенства в социальном строительстве. Утописты предполагают достичь такого общественного состояния, которое исключало бы не только необходимость, но и саму возможность улучшения. Казалось бы, мечтать об идеальном никому не вредно, однако проблема заключается в попытках практической реализации утопического сознания, даже несмотря на сопротивление миллионов, «не понимающих своего счастья».

Поскольку идеальный строй является высшей целью, для достижения которой считаются пригодными любые средства, возникает деспотический пафос насильственного дарования счастья. Как показала история ХХ века, ценой такого гипотетического благоденствия становятся многие сломанные судьбы и сами человеческие жизни. Утопическое сознание включает в себя также пафос декретирования нормальных форм жизни, включая рациональный распорядок дня, за соблюдением которого должны следить его установившие.

Вполне определенным образом решается в утопизме вопрос о взаимосвязи свободы и необходимости, принципиально в пользу последней. Человек лишается своего субъектного бытия, из творца он превращается в иглу, которой кто-то что-то шьет, т.е. становится объектом чужого воздействия. Очевидно малодушие такого отношения, требующего «объективных» костылей вне ответственности за происходящее.

Характерной чертой утопического сознания является его антиисторизм. Он проявляется в том, что абсолютизируется не только одна заветная эпоха в будущем, но и сам исторический процесс, как будто к ней направленный. Предполагается, что все социальные системы должны проходить одни и те же ступени роста, лишь маскируемые внешним разнообразием. В идеале ожидается всеобщее выравнивание и образование однородного строя в рамках единой мировой империи. Идея насильственного единения человечества известна еще со времен Римской империи и не изжита до сих пор. В ХIХ-ХХ вв. она получила выражение в идее мировой революции, серьезно выдвигаемой почти до настоящего времени.

В качестве реакции на практику коммунистического строительства возник литературный жанр антиутопии. Это, например, работы Е. Замятина «Мы», Дж. Оруэлла «1984», В. Тендрякова «Покушение на миражи». В них показаны негативные образы социального устройства, в которых реализованы утопические планы. Это деспотические, тоталитарные системы, основанные на лжи, доносах и санкциях; в них отсутствуют стимулы эффективного труда и другие условия самореализации личности. Антиутопии предостерегают мировое общественное мнение против ложных идеалов утопического сознания.

Планы построения идеального общества не могут быть эффективно реализованы не только потому, что они антигуманны и противоречат социальной практике. Эти планы имеют внутритеоретические противоречия. Во-первых, они предполагают возможность достижения ценности как цели, чего быть не может. Ценности по определению существуют как должное и не достигаются фактически. Кроме того, утопическое сознание опирается на идею абсолютного преодоления отчуждения, которая не может быть реализована по рассмотренным выше причинам, главная из которых – необходимость сохранения человеческой индивидуальности.

3. Проблема будущего

Человек всегда интересуется будущим и внимательно вслушивается даже в самые туманные прогнозы. Как было остроумно замечено на одном из философских конгрессов, «философия, которая не занимается будущим, будущего не имеет». Считается, что даже изучение прошлого в немалой степени ценно тем, что помогает понять будущее. Остается вопрос, в какой мере это будущее может быть предсказуемо?

По аналогии с периодизацией прошлого целесообразно упорядочить и будущее развитие, что поможет решить вопрос о его допустимом познании. Во-первых, существует ближайшеебудущее, на которое обычно строят конкретные планы; как правило, это ближайшие недели или месяцы. Далее, выделяется непосредственное будущее, примерно 30-35 лет как время активной жизни одного поколения, в течение которого оно реализует свой потенциал. Есть также обозримоебудущее как время, относящееся к продолжительности всей жизни одного поколения, около 75-80 лет. Даже на обозримое будущее можно делать некоторые прогнозы. Сейчас видно, например, какая генетика закладывается в детей наличным экологическим фоном. Наконец, используется понятие мыслимого будущего, выходящего за пределы научных прогнозов.

Важнейший вопрос мыслимого будущего – космические перспективы человечества. Как известно, все, что возникло, должно исчезнуть, вечно только то, что существовало всегда. Есть мнение, что в эпоху выхода человечества в космос перспектива его гибели исчезает. Это можно назвать оптимизмом космической экспансии. Однако столкновение с новым опасностей не уменьшает, а скорее, увеличивает возможность их появления. Это становится особенно ясным, когда осознаются опасности глобальных катастроф.

Практика показывает, что прогнозы футурологов сбываются неудовлетворительно. Сам А. Эйнштейн категорически отрицал возможность овладения атомной энергией «в ближайшие 100 лет». Никто не предсказывал компьютеризации, использования микропроцессоров, а ведь это настолько значимо, что вывело научно-технический и весь гуманитарный прогресс на совершенно новый уровень. Конечно, люди не могут отказаться от прогнозов, даже если они плохо сбываются. Именно поэтому следует увязывать точность предсказаний будущего с отдаленностью времени, на которое они делаются.

Физики обнаружили закономерность, что система, потерявшая равновесие, находится в таком состоянии, когда ее дальнейшее развитие прогнозировать невозможно. Необходимость все больше уступает здесь место случайности. Когда расшатывается социальная система, предсказание ее будущего невозможно. Это происходит не только с отдельными странами, но и со всем миром. В потерявшей равновесие социальной системе утрачены и без того не большие возможности экстраполировать тенденции прошлого на будущее: в любой момент может произойти непредвиденное. Лишь в одном отношении социальную систему прогнозировать легче, чем физическую: возможно в определенной мере предсказать поведение больших руководителей в тех или иных ситуациях. Как уже отмечалось, будущее во многом зависит от субъекта деятельности, т.е. от самого человека. Если, например, его устраивает «освободить» технику, выпустив ее как джина из бутылки, так и происходит. Именно поэтому важна деятельность разума, которая противостоит опасным проектам.

Знаменитый Римский клуб футурологов сформулировал идею так называемых «пределов роста». Их имеет и агрикультура, и даже индустриальное общество; выйти за «пределы роста» невозможно по естественным или техническим причинам. Недаром сегодня развитые страны определяют свое состояние как постиндустриальное.

Возможно ли создание эффективной теоретической модели будущего? Учитывая неудачный опыт коммунистического строительства, на этот вопрос можно ответить отрицательно. Однако модель будущего возможна, только она должна быть не теоретической, а скорее практической, прикладной. Кроме того, эта модель не может не быть ограниченной во времени, т.е. она должна иметь временную меру. Идя пешком, надо видеть хотя бы на несколько шагов вперед, продвигаясь на автомобиле, надо видеть до ближайшего угла и т.д. Так же обстоит дело и с социальным движением. Если постоянно вытягивать шею, пытаясь разглядеть подробную картину жизни через десятки и сотни лет, можно врезаться в ближайший столб.

ЦЕННОСТИ

Понятие ценности

Духовность каждого человека и человеческая духовность в целом, а значит и бытие как личности, так и общества, невозможно без ориентации на некоторые идеальные ценности. Следует при этом уточнить, что философское понятие ценности во многом иное, чем обыденное представление об обладании ценным материальным предметом. Человека интересуют не столько сами предметы и явления, сколько их значимость для него. Но ценность – это не то, что необходимо и не то, что выгодно, ценность – это то, что должно.

Ценности воплощают и отражают человеческую сущность. В связи с этим можно перефразировать поговорку: скажи, что для тебя ценно, и я скажу, кто ты. Высшие ценности вообще можно назвать мировоззренческими ориентирами. Они отвлекают человека от ситуационной полезности и поднимают его до уровня должного.

Теория ценностей получила название аксиологии. Это довольно молодая отрасль философского знания, которой немногим более 100 лет. Свое начало она берет в работах неокантианцев Г. Риккерта и В. Виндельбанда. Эти философы понимали ценности как вневременные и внепространственные сущности. Такой подход идеалистичен, он подчеркивает трансцендентный, т.е. запредельный характер ценностей и самого человека, их несводимость к исторической изменчивости. Ценности – это то, куда выталкивается нереализованная сущность человека, то, к чему он стремится и чему хочет соответствовать.

Классификация ценностей проводится по разным основаниям. Чаще всего говорят об этических и эстетических ценностях, выделяют также высшие ценности и на другом полюсе – предметные, связанные конкретной полезностью материальных предметов. Очевидно, что в первом подразделении учитывается содержательный характер ценностей, а во втором – их уровень, или ранг.

Как есть основной вопрос философии, так выделяется и основной вопрос аксиологии об источнике возникновения ценностей. Материален он или идеален? Объективны ценности или субъективны и насколько они зависят от нашего восприятия?

Если считать, например, что красота имеет внешний материальный источник и не зависит от человеческого восприятия, то что такое красота помимо физических, химических и других природных свойств предмета? Такова ошибка натурализма, состоящая в признании материального характера ценностей. Совершая ее, невозможно также понять, как возникают расхождения в оценках одних и тех же объектов. Противоположный подход – аксиологический субъективизм. Он вообще отрицает объективный характер ценностей, утверждая, что человек субъективно наделяет нейтральный предмет какими-то достоинствами. Считается, таким образом, что ценность – не свойство предмета, а психическое отношение к нему человека.

Как с позиции натурализма, так и с позиции субъективизма предмет с его свойствами и человек с его отношением к ним оказываются оторванными друг от друга. И первый, и второй подходы дают, по сути, антидиалектический способ решения проблемы ценности. Правильно считать, что ценность есть единство объективного и субъективного. Только что стоит за этими словами?

В первой половине ХХ в. теория ценностей получила развитие в работах двух других немецких философов – М. Шелера и Н. Гартмана. В их понимании ценность не есть ни объективное свойство предметов, ни субъективное отношение к ним. Ценности пребывают не в материальном предметном мире и не в области сознания, а в некоем ином измерении. Это позиция идеалистической аксиологии. Она сначала заостряет альтернативу натурализма и субъективизма, а потом исключает оба эти подхода. Ценности, по Шелеру и Гартману, сверхсубъективны и сверхматериальны, они идеальны и принадлежат третьей сфере (наряду с материальным миром и самосознанием) – духовной сфере «сущностей», подобных платоновским идеям.

Оценивая подходы идеалистической аксиологии, можно согласиться с тем, что хотя ценности в ряде случаев и связаны с материальными предметами, сами они идеальны. Кроме того, хотя ценности воспринимаются субъективно, они существуют объективно уже как родовые представления человека о должном. Таким образом, вполне корректно утверждение, что ценности идеальны и объективны, будучи, как и истина, субъективными лишь по форме восприятия.

Процесс восприятия, усвоения ценностей называется оценкой. Она выражает, следовательно, субъективную составляющую ценности. Не оценивая, человек не может постичь ценности, но из-за того, что кто-то не может оценить чего-либо по достоинству, еще не вытекает, что этого достоинства не существует. Оценка требует эквивалента. Но соизмерять можно лишь ценности, заключенные в предметах, поскольку идеи в чистом виде не соизмеримы. Тем самым в рамках ценностного отношения появляется предметность. К сожалению, вместо формирования ценностей детям часто прививаются нормы по принципу «можно – нельзя». Это убивает всякое стремление к творческой деятельности и тогда вырастает человек, который не умеет оценивать, т.е. не является полноценной личностью. Чаще всего это происходит при политических режимах, которые подавляют свободу.

Поскольку оценка производится обычно эмоционально, ценности тесно связаны с эмоциями. Но эмоциональное бытие ценностей нельзя считать недостатком, так как человеческие качества не исчерпываются рациональным мышлением. Кроме того, эмоции, являясь способом выражения ценностей, сами способны быть ценностью.

Дата добавления: 2015-12-08 ; просмотров: 875 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ