что в китае с интернетом

Государственный интернет: рассказ удалёнщика о VPN в Китае

Цензура тесно связана с политикой. Ежегодный мировой рейтинг свободы в интернете наглядно иллюстрирует эту зависимость: государства, в которых нарушаются права человека, блокируют «неугодные» ресурсы или перекрывают доступ к глобальной сети.

Только 13 из 65 стран, анализ которых исследователи из Freedom House провели в 2017 году, не препятствует информационной свободе своих граждан. Большинство остальных пользователей мирового интернета может получить доступ к заблокированным ресурсам только с помощью VPN-сервисов. В том числе и жители Китая, где в последнее время ужесточилась охота за нелицензионными VPN.

Фронтенд-разработчик Арарат Мартиросян, который живет в Китае и работает удалённо, рассказал нам о том, что происходит с местными VPN-сервисами и где, по его мнению, самый свободный интернет. Публикуем здесь его рассказ.

Хронология ограничений

Еще в 2008-м в Китае заблокировали Youtube. Годом позже пришло время Twitter, Facebook и сервисов Google — были заблокированы Google Docs, Google Calendar, Google Drive и сам Google.com. В 2014 году убили доступ к Instagram. Официальная версия властей заключается в том, что все эти ресурсы распространяют нежелательную для граждан Китая информацию, но есть и другая версия.

Проект «Золотой щит» (или Великий китайский файрвол), который фильтрует «опасный» контент по ключевым словам и ограничивает доступ к сайтам из местного черного списка, работает в Китае с 2003 года. Западные социальные сети не были включены в этот список. Поэтому многие считают, что массовые блокировки 2008-2009 годов просто-напросто помогли государству бороться с волнениями среди уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе страны. Я считаю так же: в 2009 году волнения подавляли силой, а информацию об этом всячески скрывали — ни СМИ, ни правозащитники не могли адекватно следить за ситуацией. Доподлинно известно, что Instagram заблокировали из-за протестов в Гонконге.

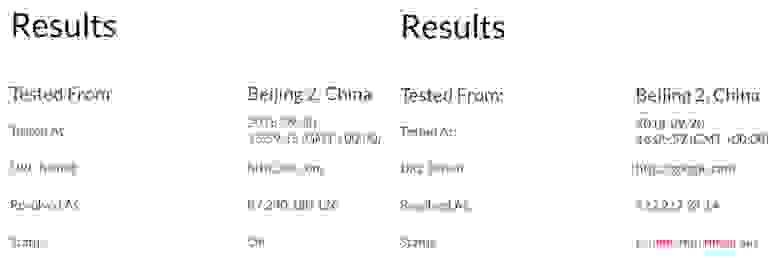

Проверить, позволяет ли «Золотой щит» пройти по нужной вам ссылке, можно через WebSitePulse

Вместе с «распространителями нежелательного контента» заблокированными оказались и другие полезные ресурсы. Из-за блокировки серверов и IP-адресов перестали работать сайты, которые взаимодействовали с Google — не грузились, например, гугловские шрифты (то же самое случалось и в России). Также досталось онлайн-колледжам и просто развлекательному контенту «с Запада». Интересный факт: с китайской 4G сим-картой даже из другой страны нельзя будет зайти на запрещённые ресурсы.

Именно тогда люди поняли, что блокировку нужно и можно обходить. Сначала были прокси, с помощью которых пользователи могли общаться с внешним миром. Но к 2012 году правительство добралось и до них. Тогда в стране начался бум VPN; сервисы, которые давно работают в Китае, сегодня могут выдержать даже съезд Коммунистической партии, хотя во время этого знаменательного события по всей стране блокируется иностранный трафик, а жизнь повсюду останавливается.

Протекционизм и VPN-экспансия

Представьте, что все ресурсы, которыми вы сейчас пользуетесь, заблокированы. Вам остаётся пользоваться только теми, что не запрещены. Китайские IT-компании начали бешено расти, придумывая местные аналоги западных сервисов: Youku вместо Youtube, Weibo вместо Twitter, Baidu вместо Google, WeChat вместо мессенджеров (и вместо других платежных систем). Блокировки помогли Китаю начать успешную протекционистскую политику.

Несмотря на изобилие китайских сервисов и приложений, множество технически подкованных пользователей стали выходить в интернет через VPN. Это были небольшие и нелегальные сервисы, которые постоянно блокировались. Всё изменилось, когда в 2014-2015 годах в Китай пришли западные VPN-провайдеры. Правительство обязало их получать специальную лицензию или уходить из страны.

Здесь легальны только государственные VPN: такие локальные сервисы получают лицензию от властей и могут использоваться юридическими лицами. Физические лица — то есть простые граждане, — тоже могут использовать такой VPN, но в образовательных или научных целях.

Естественно, Китай сделал всё возможное для того, чтобы локальный VPN был доступнее, чем иностранный. Так и получилось. Здесь есть определённый пакет VPN, которым можно пользоваться, но для доступа к нему пользователю придётся пройти официальную регистрацию, то есть обосновать государству своё желание обойти запрет и предоставить ему свои персональные данные. Слабо похоже на принципы VPN, к которым все мы привыкли, правда?

Широко известен смешной случай: создателю Золотого щита, выступающему перед студентами, пришлось воспользоваться VPN, чтобы получить доступ к южнокорейскому сайту. Кстати, об этом писали на Хабре. Тут нужно понимать, что пользоваться любым (!) VPN в Китае, в общем-то, не запрещают, а вот сами нелицензионные провайдеры могут получить до 6 лет тюрьмы.

Фишка китайской модели

Фишка китайской модели контроля в том, что здесь всё блокируют в открытую. Новый сайт попал в черный список? Об этом, скорее всего, заявят официально. Тут всё регулируется законодательно, поэтому о блокировках заранее сообщают в СМИ.

По моему опыту, китайцам нет никакого дела до блокировок. Они не испытывают тоски по Facebook или Twitter. Большинство из них не знают никакого языка, кроме китайского: зачем им англоязычный YouTube, если можно смотреть китайские видео на Youku? К тому же, китайский дизайн и вся логика построения сайтов сильно отличаются от того, к чему привыкли европейцы.

Главная особенность Китая заключается в том, что пользователям всегда предлагают альтернативу заблокированным ресурсам. Когда в России начали повально блокировать Telegram, никто не предложил взамен какой-нибудь другой мессенджер. Никто не сказал: «Ребята, мы тут сделали свой Telegram, специально адаптированный под россиян». Глупые предложения пользоваться ICQ или TamTam от Mail.ru — не в счет.

Я не поддерживаю блокировки, но если что-то и блокируют, это должно идти на пользу гражданам: в Китае за 3-4 года IT-компании, которые раньше никак не могли соперничать с иностранными сервисами, теперь выходят на крупный рынок. Государство обеспечивает их различными льготами и всячески поддерживает. Китай создал настолько узкий круг экономики с помощью легальных VPN и контроля за веб-пространством, что у местных компаний просто не оставалось выбора: у них появились все условия для роста. Многие китайские аналоги зарубежных хостингов гораздо круче заблокированных.

Но есть и минусы. Например, чтобы запустить свой онлайн-проект, ты должен получить специальную ICP-лицензию. Она должна быть у каждого сайта, зарегистрированного на территории Китая. Её выдает Министерство промышленности и информатизации КНР. Такая лицензия позволяет вам зарегистрировать домен, подключиться к серверу, вывести свой сайт в провайдерские сети. Это долгая и бюрократически сложная процедура.

Скрин главной страницы китайского Гугла — Baidu. Номер лицензии должен быть указан в футере каждого китайского сайта

Свободный интернет?

Я в Китае с 2013 года и могу работать удалённо только благодаря VPN. Раньше перед началом работы я включал кучу разных клиентов с разными протоколами, настраивал их по 2-3 часа в день, а потом раскошелился на платный сервис и почти не испытываю проблем.

В Китае я быстро понял, что свободный интернет — это миф. На самом деле у каждой страны и каждого региона есть собственный файрвол: практически везде сеть так или иначе контролируется. Если я выхожу в интернет с российского сервера, то получаю множество заблокированных ресурсов, которые в соседнем Казахстане будут открыты. Если захожу с тайваньского сервера, то большинство онлайн-кинотеатров и торренты не будут работать, как и в Китае. Чтобы чувствовать себя свободнее, нужно знать определенный набор серверов и понимать, какие ресурсы доступны в той или иной стране.

Закрытый интернет уже стал частью нашего мира. Не только Китай, но и Южная Корея, и даже какая-нибудь Австралия контролируют своё веб-пространство. В Южной Корее, правда, все немного иначе: там блокируются не ресурсы, а сам материал. Самая свободная сеть, как мне кажется, сейчас в Японии, Эстонии, Латвии, Германии и Скандинавии.

Артем Козлюк, руководитель проекта РосКомСвобода, о возможности китайского опыта в России:

Повторение китайской ограничительной модели в России невозможно. Инфраструктурно и исторически интернет в этих странах развивался абсолютно по-разному. Китайцы стали строить «Золотой щит» еще в 90-х, с момента проникновения интернета в эту страну. В России же до 2012 года интернет развивался в условиях свободного рынка, по принципу саморегуляции. Благодаря этому у нас тысячи провайдеров, быстрый и дешевый интернет. Да, с 2012 года все стало смещаться в сторону жесткого контроля интернет-отрасли: хостеров и операторов связи, инфопосредников, сервисов. Но полное ограничение невозможно из-за глубоких структурных причин. Возьмем хотя бы китайскую многомиллионную армию проправительственных блогеров, «Партию 5 мао» (5 мао = 50 копеек: говорят, столько же платят блогерам за один комментарий в Weibo), которая вручную мониторит всё интернет-пространство. Чтобы оказывать на рунет влияние такого же масштаба и построить эффективную машину цензуры, России придется вложить миллиарды рублей. А их сейчас нет.

Конечно, отдельные китайские элементы Россия может перетянуть к себе. Не обязательно экстраполировать, но прийти к похожим взглядам. Она делает это уже сейчас, но обойти ограничения помогает VPN. В Китае тоже есть дыры, и если человек хочет получить доступ к каким-то интернет-площадкам, он его получает. Но там государство даёт гражданам релевантную замену иностранным ресурсам. При этом почти все российские попытки создать аналогичные западным сервисы были провальными.

Что думает аудитория Хабра про возможное повторение китайского сценария в России? Особенно сейчас, когда закон «о суверенном интернете» принят в первом чтении. Так ли много у нас различий?

«Свобода — самая заразная сила в мире» Китай впервые позволил гражданам выйти в «большой» интернет. Что из этого вышло?

Фото: Ng Han Guan / AP

Интернет-пользователи из Китая годами не могли пользоваться интернет-сервисами, без которых остальной мир уже давно не представляет своей жизни. Система фильтрации и блокировок под названием «Великий китайский файрвол» оградила их от Google, Facebook, YouTube и многих других зарубежных площадок. Китайские разработчики старались заполнить национальную сеть собственными аналогичными продуктами, однако их соотечественники были готовы залезть во «внешний» интернет любыми способами, несмотря на запреты и даже угрозу тюремного заключения. Осенью 2020-го у них появился шанс сделать это, не нарушая закон: в КНР абсолютно легально стал доступен браузер Tuber, позволяющий заглянуть за виртуальную «стену». Однако радость от обретенной свободы была недолгой: сначала программа перестала работать, а вскоре и вовсе бесследно исчезла из магазина приложений. Что дал Tuber миллионам пользователей, почему пропал и кому это было нужно — разбиралась «Лента.ру».

Праздник на улице

20 лет назад президент США Билл Клинтон в одном из публичных выступлений заявил, что интернет способен полностью изменить целую страну. По его словам, американский опыт доказывает, что именно Всемирная сеть сделала американское общество открытым. «Джинн свободы не вернется в бутылку. Как однажды сказал судья Эрл Уоррен, свобода — самая заразная сила в мире. В новом веке свобода будет распространяться с помощью сотового телефона и кабельного модема», — заключил он. Тогда Клинтон выразил надежду, что именно развитие интернета в Китае полностью изменит эту страну и ее жителей, и задержать эту трансформацию вряд ли удастся: «Представьте, как сильно это может изменить Китай. Теперь нет никаких сомнений в том, что Китай пытается подавить интернет. Удачи вам! Это все равно что пытаться прибить желе к стене».

Фото: Paul Traynor / AP

Однако опыт показал, что американский президент недооценил китайское правительство: местная правящая партия хотела не только ограничить виртуальное пространство, но и самостоятельно взрастить лояльное интернет-сообщество, управляя мнениями в сети. В этом им помогла обширная система контроля, называемая «Золотым щитом» или «Великим файрволом». В этих несвободных, но фактически тепличных условиях выросло огромное количество собственных сервисов и приложений (таких как WeChat, Weibo, QQ и другие), с функционала которых потом брали пример крупные международные IT-гиганты. Но в какой-то момент эксперименты властей с интернетом зашли дальше обычного.

В начале октября 2020 года пользователям из Китая стало доступно приложение Tuber, позволяющее просматривать контент на ресурсах, находящихся за «веб-стеной» и неподконтрольных китайскому правительству. Среди них — Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Netflix. Программа была доступна пользователям Android, однако сообщалось, что скоро появится версия и для iOS. На странице браузера было указано, что он прошел проверку соответствующих компетентных органов и даже получил лицензию. Запуск его был встречен китайскими пользователями с небывалым энтузиазмом, его обсуждали в местных социальных сетях и чатах. Пытавшиеся получить доступ к Google, по-видимому, перенаправлялись на гонконгскую страницу — эту тактику американский гигант внедрил, когда вывел сервис с материка в 2010 году. Компания даже некоторое время работала над проектом «отфильтрованной» специальной версии для китайских пользователей, так как не хотела терять огромный рынок потребителей из этой страны, однако позднее отказалась от этой идеи, что эксперты связывают с внутренней политикой Google.

Пользователи отмечали, что, несмотря на полученный доступ к иностранным сайтам, их возможности все еще ограничены: к примеру, они не могли вводить на сайтах «запрещенные» ключевые слова, заблокированные в китайском сегменте сети (власти КНР запрещают вводить и публиковать некоторые сочетания слов, которые относятся к нарушению нацбезопасности и законов, блокировка таких слов в местных сервисах работает автоматически). Китайские юзеры жаловались, что почувствовали себя обманутыми, и назвали Tuber «кастрированной версией» инструмента для обхода цензуры: сайт предоставлял некоторый доступ к безобидному зарубежному контенту — например, к развлекательным новостям, — блокируя все материалы, которые цензура сочла бы неподходящими.

Приманка для молодежи

Немало сомнений вызвал у пользователей и способ получения доступа к сайтам: каждому из них следовало зарегистрироваться под личным мобильным номером, который привязан к реальным документам, в первую очередь — к идентификационному номеру, который каждый житель КНР получает при рождении. Этот номер не меняется на протяжении всей жизни и содержит важную информацию — пол человека, возраст, точное место рождения и другие данные. Это позволяет полностью отслеживать личную историю посещений сайтов.

Судя по всему, Tuber изначально был вписан в контролирующую систему. Помимо обязательной авторизации, в пользовательском соглашении оговаривается, что все попытки распространить или даже ознакомиться с контентом, нарушающим законодательство, будут регистрироваться, и отчеты о них будут направлены в компетентные органы. Tuber сразу предупреждал пользователей, что они не должны нарушать «семь базовых принципов» китайского правительства — так называют правила самоцензуры, касающиеся «социалистической политической системы, интересов государства, законных прав граждан, общественного порядка, морали, фактов и точности». В предупреждении также описывались нарушения, которых юзеры должны избегать при использовании американских платформ: «нанесение ущерба национальной репутации и интересам» и «распространение слухов, нарушение общественного порядка и нарушение социальной стабильности».

Законы, регулирующие китайское киберпространство, могут трактоваться довольно широко: например, несколько лет назад местные власти запретили ASMR-видео (ролики с тихими разговорами, шепотом или шелестящими звуками, известны в сети из-за успокаивающего эффекта), так как сочли такой контент «вульгарным» и «порнографическим»; пункты о нанесении ущерба национальной репутации и безопасности, как и о подрыве власти, не раз использовались в качестве инструмента цензуры. Местные активисты, сторонники свободы интернета сразу окрестили Tuber «приманкой», управляемой Коммунистической партией Китая.

Обязательная авторизация и открытость информации для компетентных органов, по-видимому, позволили Tuber в принципе выйти на рынок. Тестирующие приложение пользователи отмечали, что оно использует по меньшей мере два уровня фильтрации контента: классический для китайских площадок вариант ограничения «ключевых слов» и цензура видеороликов. Несмотря на это многие называли доступ к Tuber гигантским шагом вперед для китайских пользователей. «Потрясающая новость! Китай запустил новый веб-браузер Tuber, который может подключаться к Facebook, Twitter, Google и так далее без использования VPN! Он все еще подвергает цензуре фейковые новости или пропаганду, вроде Epoch Times, но я думаю, что это хорошо для стабильности Китая, это отличный шаг для открытия Китая!» — ликовала журналистка газеты Global Times Рита Бай Юньи. За первые сутки Tuber в магазине приложений Huawei скачали около пяти миллионов пользователей, большинство из них — молодые люди.

Однако эксперимент продлился недолго: через сутки после запуска Tuber исчез из магазинов приложений, а официальный сайт tuber.cn стал недоступен. 12 октября репортер Bloomberg во время пресс-конференции официального спикера министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня попытался выяснить, почему это произошло, однако ответа не получил. «Это не дипломатический вопрос, и я не знаю, о какой ситуации вы говорите. Китай всегда управлял интернетом в соответствии с законами и постановлениями. Рекомендую узнать подробности в компетентных органах», — отрезал Чжао Лицзянь. Генеральный директор AppInChina Рич Бишоп предположил, что именно правительство потребовало ограничить доступ к Tuber, ведь даже от пекинской компании ByteDance, владеющей популярным сервисом TikTok, требуют соблюдения внутренней цензуры и фильтрации контента, содержащего критику правительства или политики КНР.

Дело темное

Внезапное появление и удивительно скорое исчезновение Tuber оставило массу вопросов. В первую очередь потому, что программа была выпущена при поддержке крупного китайского IT-гиганта, связанного с властями. Разработчиком браузера числится Shanghai Fengxuan Information Technology Co., 70 процентами которой владеет крупнейшая компания Китая в области кибербезопасности Qihoo 360 Technology. Ее основатель и генеральный директор Чжоу Хунги — член Народного политического консультативного совета Китая, совещательного органа при руководстве КНР, то есть один из ключевых политических консультантов, имеющих реальную власть. Хунги неоднократно выступал за контроль информации в интернете: например, в 2014 году он прославился призывами к государственным и партийным СМИ усилить свое влияние в сети. Полгода назад на одном из официальных мероприятий Хунги буквально требовал инвестиций в кибербезопасность, намекая на неблагоприятную обстановку в мире и ускорение цифровизации. Он утверждал, что она влияет уже не только на виртуальное пространство, но и распространяется на реальный мир, оказывая серьезное влияние на национальную, социальную и личную безопасность. Маловероятно, что детище компании, которой владеет такой человек, не было одобрено на высшем уровне. Зачем же китайским властям передавать такой инструмент пользователям, которых десятилетиями защищали от «внешнего» интернета?

В течение 2020-го года китайское правительство постоянно обсуждало концепцию «новой инфраструктуры», предполагающей обширное использование цифровых технологий в экономике, однако ни о каких изменениях в интернет-цензуре речи не шло. Дополнительной загадкой стал недавний запуск браузера Weixing: в рекламных публикациях утверждалось, что с его помощью можно зайти на YouTube, Steam, Twitter, Instagram и другие площадки. Сообщалось, что он поможет китайским пользователям «открыть глаза» на мир. Похоже, что все эти релизы — попытки китайских властей изменить тактику обращения с интернетом. В стране, где, несмотря на законодательный запрет обхода блокировок, многие используют специальные программы и все-таки выходят в глобальную сеть, видимо, решили создать комфортные условия для обхода виртуальных границ. Однако от идеи контролировать граждан и потребляемый ими контент явно не отказались.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Недолгая жизнь Tuber, скорее всего, стала экспериментом правительства: смогут ли они следить за пользователями в новой реальности? К тому же появление подобных приложений — большое подспорье для властей в диалоге с зарубежными коллегами. Свободный браузер — неплохой козырь, ведь КНР постоянно обвиняют в «диджитал-авторитаризме» и называют врагом интернета. Долгие годы в США обсуждались и потери для экономики Китая: из-за протекционистской внутренней киберполитики крупные IT-гиганты не могли выйти на огромный международный рынок и терпели многомиллиардные убытки. При наличии условного Tuber можно говорить о том, что внутренняя цензура лишь защищает граждан, а не направлена против всех некитайских компаний. При этом алгоритм отслеживания через приложение более совершенен, чем тотальные блокировки Google или американских новостных сайтов. Президент аналитического центра Centre for China and Globalization Ван Хуяо уже выразил уверенность в том, что китайские власти в конечном итоге откроют киберпространство в определенной степени: «Министерство иностранных дел Китая недавно выступило с инициативой по продвижению трансграничных потоков данных. Есть смысл для Пекина снять ограничения с некоторых избранных сайтов, чтобы послать позитивный сигнал международному сообществу».

Короткая жизнь одного небольшого Tuber натолкнула многих пользователей и в «большом» интернете, и в его китайском сегменте на мысли о замене «Великого файрвола» новой, не менее «великой» системой фильтрации и слежки, идентичной той, которая функционирует на улицах китайских городов. Однако если она по крайней мере исключит блокировки, ставшие нормой для целого поколения жителей страны, китайский интернет сделает большой шаг навстречу глобальной сети и международному сотрудничеству. Каков истинный план правящей партии Китая и что ждет внутренний интернет КНР в будущем — покажет время.

Правда про интернет и цензуру в Китае

Как устроен «Золотой щит», популярные сайты Китая и другие интересные факты.

Последнее время российские провайдеры блокируют сайт за сайтом. Некоторые журналисты сопровождают новости о запрете очередного ресурса комментариями наподобие: «Россия идет по пути Китая», «скоро у нас будет как в Китае». Что это значит? Действительно ли мы приближаемся по уровню интернет-цензуры к авторитарному государству? Как с этим жить? Ответить на подобные вопросы поможет эта статья.

К тому же, Китай совсем близко. Эта страна имеет 4209 км общей границы с Россией. В некоторых городах Дальнего Востока явное засилье эмигрантов из Поднебесной. Встретить китайца можно во многих уголках нашей страны. И современному россиянину следует иметь общее представление о жизни Китая, в том числе и об особенностях национального интернета.

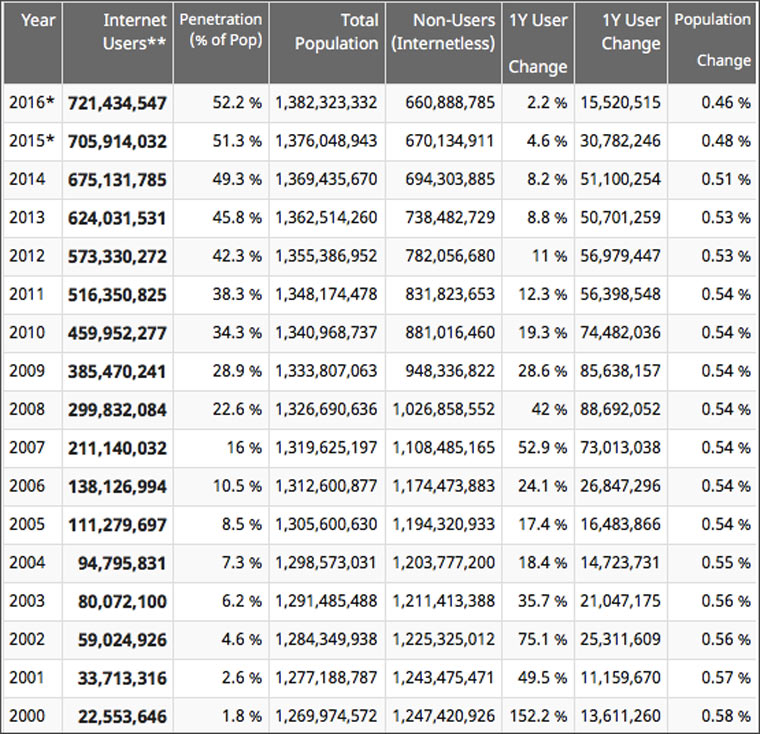

Сколько китайцев пользуются интернетом?

Таблица показывает, как менялось число интернет-пользователей среди китайцев с 2000 по 2016 год. 600 миллионов жителей страны не пользуются интернетом вообще!. Этот факт будет чуть шокировать вас меньше, если вы вспомните, что в Китае относительно мало молодежи (из-за государственной программы «одна семья — один ребенок»), которая является основным двигателем прогресса.

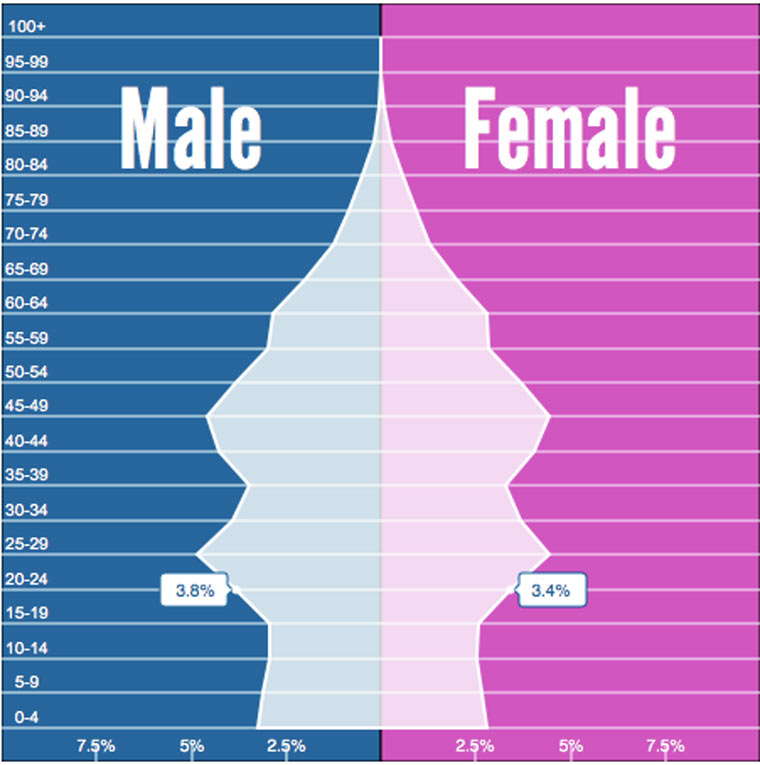

Эта диаграмма отражает процентное соотношение людей разного пола и возраста в населении. Обратите внимание, что девочек ощутимо меньше, чем мальчиков. Дело в том, что из-за того что ребенок мог быть только один, некоторые матери прерывали беременность, если пол плода их не устраивал.

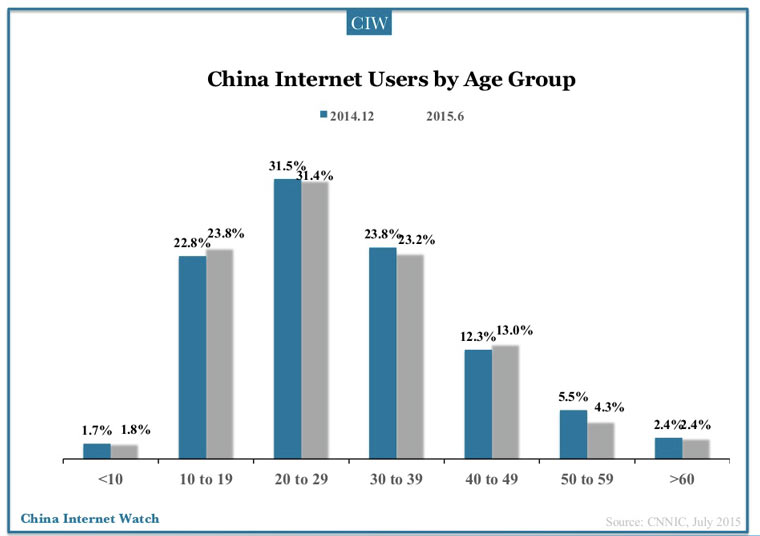

А вот процентное распределение пользователей интернета в разных возрастных группах. Старшее поколение активно избегает современных технологий.

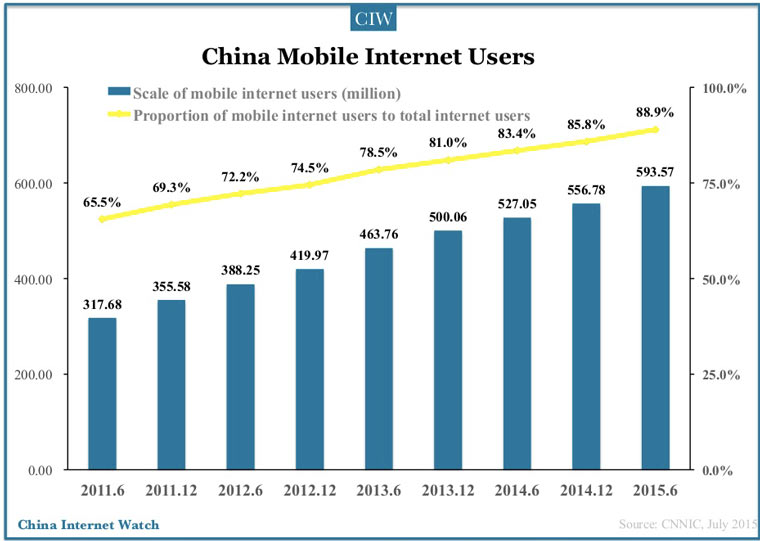

А на этой диаграмме видно, как сильно популярен среди китайцев мобильный интернет. 9 из 10 пользователей сети заходят в нее со смартфона.

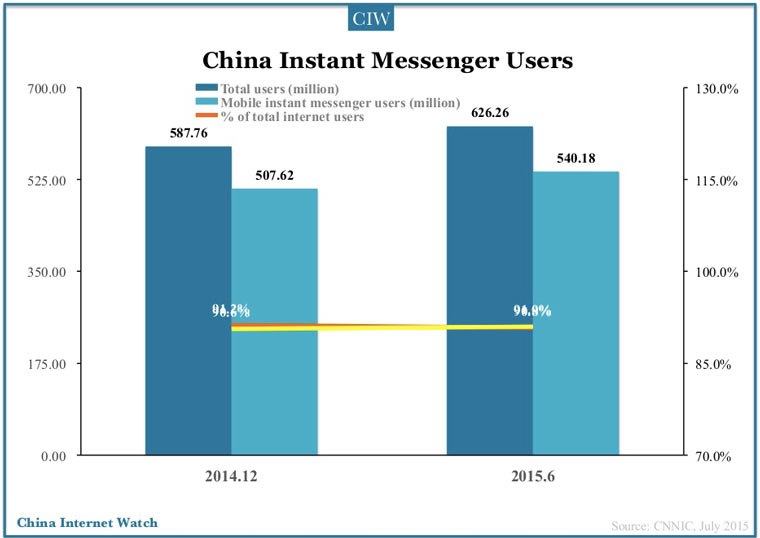

И практически каждый общается с помощью одного или нескольких мессенджеров.

Что такое великий китайский фаервол?

Интернет в Китае появился в 1994 году. Первый коннект произошел в Институте физики высоких энергий. Спустя несколько лет к сети начали подключаться офисы крупных компаний и богатые китайцы. В 1998 правительство осознало, что пришло время подумать о защите народных масс от вредоносной информации и началась разработка системы «Золотой Щит», которая была запущена в 2003 году.

От чего защищает «Золотой Щит»?

Блокировка может производиться по ключевым словам («порно», «Тибет», «права человека») и по черным спискам. В настоящий момент идет переход от черных списков к белым. То есть сейчас китаец может зайти на любой сайт, который не заблокирован. А в будущем сможет посещать только разрешенные ресурсы.

Википедии есть список популярных сайтов, которые заблокированы «Золотым щитом». Среди них Google, Facebook, Instagram, Twitter и куча других социальных ресурсов, без которых трудно представить жизнь.

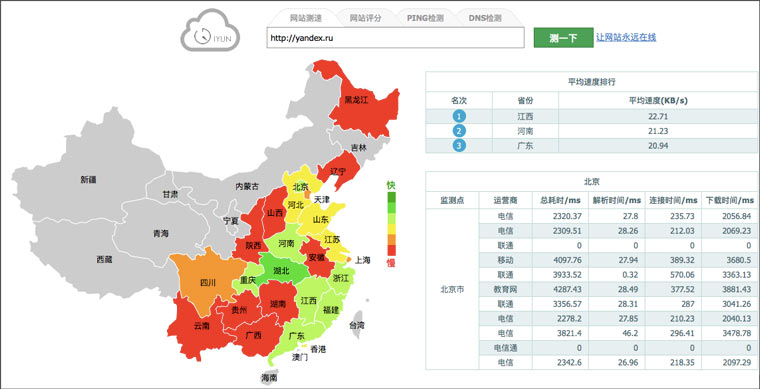

Но если сайт не находится в черном списке, это еще не значит, что им можно нормально пользоваться. Здесь можно узнать, с какой скоростью будет загружаться тот или иной ресурс в разных китайских регионах.

Все адреса сетей Tor и I2P в Китае заблокированы.

Каким образом происходит блокировка?

В книге «Отъявленный программист: лайфхакинг из первых рук» приводится десятистраничное интервью россиянина, который эмигрировал в Китай и уже шесть лет работает в госструктуре, ответственной за работу «Золотого щита» и знает систему изнутри. Приведем самые значимые факты об устройстве «Великого китайского фаервола» о которых этот человек рассказал:

Как можно обойти «Великий китайский фаервол»?

Как и в других странах с жесткой интернет-цензурой, китайцы используют VPN. Некоторые интернет-провайдеры активно блокируют подобную деятельность, но тем не менее особой проблемы с выходом в «большой интернет» у китайцев пока еще нет. Было бы желание.

Правительство в последние пару лет активно борется с VPN, а провайдеры логируют все факты использования таких сервисов. Наказывать за столь массовое явление нецелесообразно, но в случае какой-либо провинности этот факт может стать отягощающим обстоятельством.

Также популярны сайты анонимайзеры. Заходишь, вводишь адрес и они перенаправляют тебя на страницу. Такие проекты подобны бабочкам-однодневникам, так как быстро попадают под государственный бан.

Некоторые туристы отмечают, что для иностранцев в роуминге (заходящих со своего мобильного) доступны все интернет-ресурсы. А на Гонконг и Макао (регионы с особым статусом) блокировка не распространяется.

Есть ли анонимность в китайском интернете?

C 1 марта 2015 года в Китае был принят закон, согласно которому все аккаунты в соцсетях, микроблогах, форумах и на других сайтах должны регистрироваться с указанием реальных паспортных данных. Анонимность считается преступлением.

Какие сайты популярные у китацев?

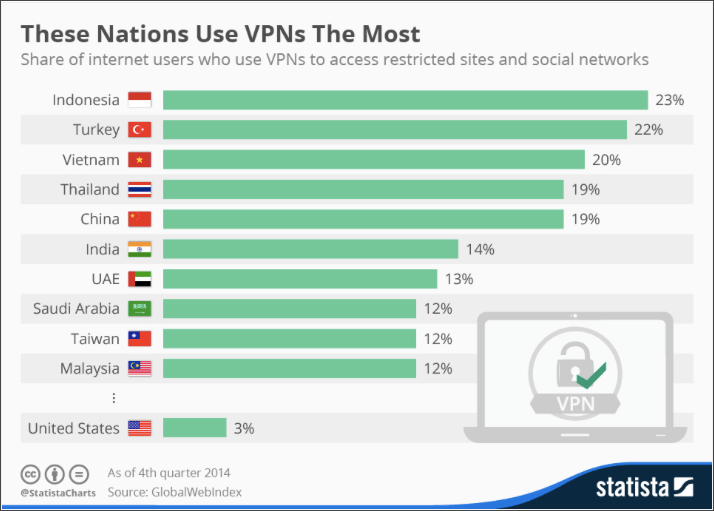

Несмотря на жесткие блокировки, лишь каждый пятый китаец (среди пользователей интернета) использует VPN. Это не удивительно, ведь в китайском сегменте интернета есть все необходимое для жизни. Расскажем о нескольких популярных в этой стране сайтах.

Вместо Google у китайцев — Baidu. 4 из 5 поисковых запросов в Китае осуществляется через эту систему. Кроме поиска компания владеет сервисом для хранения файлов, онлайн-картами, социальной сетью и десятками других ресурсов.

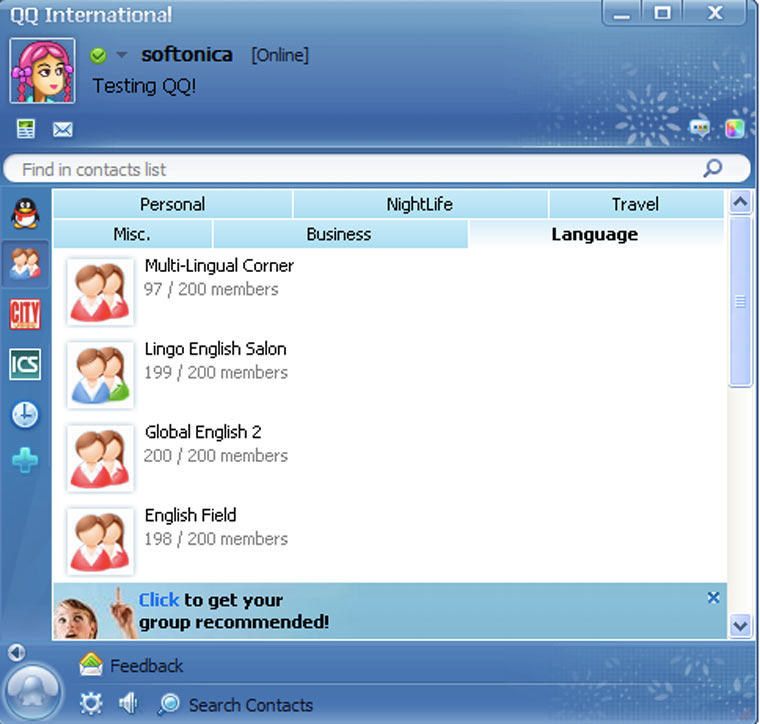

QQ.com — один из самых посещаемых информационных порталов, а одноименный мессенджер является популярным средством общения.

Taobao — всемирно известный магазин китайского барахла вселенских масштабов.

К слову, китайцы очень активно закупаются в интернет-магазинах. Это делает каждый второй пользователь сети.

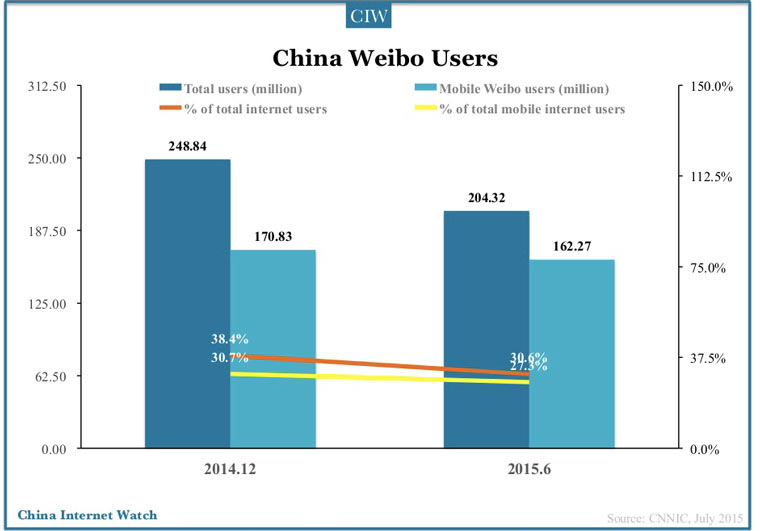

Вместо Twitter у китайцев — Weibo (у меня не открылся, поэтому скрин кеша Google):

Этот сервис имеет бешеную популярность среди населения:

Вместо YouTube у китайцев — Youku:

Вместо FaceBook — Renren:

А вместо Pinterest — Huaban:

Еще в Китае не работает Википедия. Первая блокировка случилась в 2004 году, из-за статьи посвященной революционным cобытиям 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

Но у китайцев есть своя энциклопедия Hudong. Количество статей в ней опережает англоязычную википедию.

В заключении обзора сайтов следует отметить, что китайский интернет огромен и у каждого из вышеуказанных сервисов есть тьма аналогов.

Зачем китайцам цифровые адреса?

Одной из характерных особенностей китайского интернета являются доменные имена состоящие только из цифр. К примеру, на 4399.com располагается крупный портал с флеш-играми:

300 миллионов китайцев учили/учат английский, но дается он им с трудом. Числовую последовательность многим запомнить легче, чем латиницу. Кроме того, многие китайцы имеют емейл-адреса, первая часть которых состоит из цифр.

Порядок цифр в названиях сайтов часто бывает совсем не случайным, а фонетически обоснованными. К примеру, по адресу 1688.com расположен магазин Alibaba. А числовой ряд «1, 6, 8, 8» звучит по китайски «йау-лийо-ба-ба».

Ни для кого не новость, что в Китае предусмотрено наказание за создание порносайтов и что они фильтруются национальным фаерволом. Но в прошлом году произошел беспрецедентный случай, который облетел многие мировые СМИ. 30 тысяч человек арестовали за просмотр порно. И это только начало.

Где китайцы выходят в интернет кроме дома/работы?

В 2000-ых годах стали набирать популярность интернет-кафе (вход только по паспорту), некоторые из которых были вместимостью несколько тысяч человек. Вы наверняка читали жуткие истории о том, как жители Поднебесной сутками просиживают в таких заведениях. Иногда это заканчивается летальным исходом.

В 2012 году посещения стоило около 1.5 юаней или 7,5 рублей в час. Молодые китайцы любят останавливаться в таких заведениях вместо гостиниц.

В настоящий момент сетевые бары уходят в прошлое и не одобряются государством.

Как и в Москве, в метро крупных городов Китая есть Wi-Fi. Беспроводной интернет легко найти в любом мегаполисе. Путешественники рекомендуют искать его в Starbucks.

Многие туристы оказываются неприятно удивлены, что в гостиничных номерах вместо Wi-Fi им предлагается проводной доступ в интернет (и часто не входит в стоимость номера).

В 2013 году на всю страну было всего 1400 «макдональдсов» с бесплатным Wi-Fi. Если в России это обязательная опция для точек этой сети ресторанов быстрого питания, то для Китая нет! И от Wi-Fi стараются отказываться, так как китайцы большие любители халявы и занимают все места за столикам, ничего не заказывая.

Часами сидят на полу в книжных магазинах, чтобы ничего не покупать.

И потихоньку разбирают Великую Китайскую стену на хозяйственные нужды.

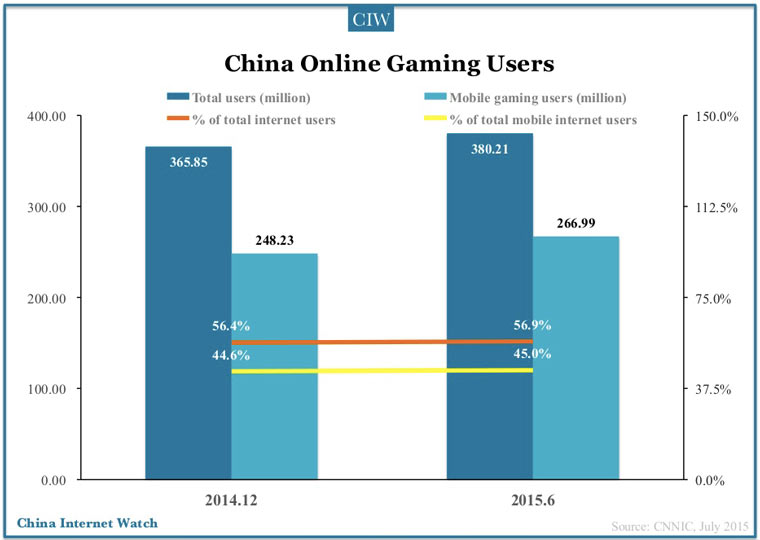

Любят ли китайцы онлайн-игры?

Китайцы не только большие любители халявы, но и заядлые геймеры. В онлайн-игры играет каждый второй интернет-пользователь.

Так ли плохо китайцам?

Уровень интернет-цензуры в Китае далеко не самый высокий. В соседней Северной Корее доступ к сети имеют лишь некоторые организации, имеющие специальное разрешение (по непроверенным данным их около полутора тысяч). К примеру, посольства иностранных государств. При этом в интернет им выходить можно, а раздавать Wi-Fi нельзя, чтобы не стращать местных жителей.

Простые корейцы пользуются собственной сетью Кванмен (через Dial-Up) о которой иностранцам мало что известно. И даже в эту локальную сеть можно выходить только с рабочих компьютеров. Когда обеспеченный житель Северной Кореи попадает в Китай, он первым делом бежит в сетевой бар.

От интернета полностью отключали также Египет и Ливию в 2011 году. В 2014 году российские власти стали всерьез задумываться о возможности перекрытия доступа во всемирную сеть жителям нашей страны (в случае чрезвычайной ситуации). Надеюсь, что дело не зайдет дальше разговоров.

Но действия Роскомнадзора наводят на мысли, что скоро у нас может появится собственный аналог «Золотого щита». VPN-провайдеры обратили пристальное внимание на Россию и радостно потирают руки.