что было в 1714 году при петре 1

Год 1714

События истории России за 1714 год

Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника » Развернутая хронология » 1714

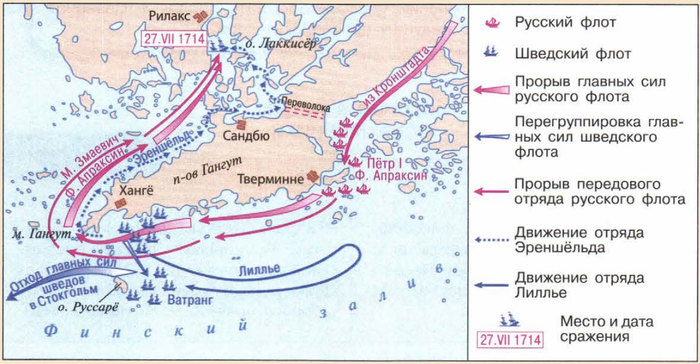

Победа русского флота над шведским у мыса Гангут.

Указ Петра I о единонаследии устанавливал новый порядок наследования в недвижимом имуществе для служилых людей, горожан и однодворцев, не бывший собственно майоратным, но основанный на начале единоаследия. Всякий владелец, имеющий сыновей, может передать по завещанию все свое недвижимое имущество одному из них по выбору, но не имеет права дробить имущество; владелец, имеющий только дочерей, может завещать недвижимое имущество одной из них, бездетный же может передать по завещанию какому-либо из членов своего рода, если же не оказывалось и таких, то завещатель мог назначить наследницей одну из женщин своего рода, с тем условием, чтобы ее муж принял ее родовую фамилию. Если владелец не оставлял завещания, единственным наследником недвижимости делался старший сын, а за неимением сыновей — старшая незамужняя дочь; если все дочери были замужем, то старшая из них; когда же не оставалось ни сыновей, ни дочерей, то ближайший родственник; за отсутствием родственников имение поступало в казну. Движимое имущество во всех этих случаях оставалось в полной воле завещателя, а при отсутствии завещания делилось поровну между всеми наследниками.

В Указе Петра I от 23 марта 1714 г. (так называемый “Закон о единонаследии”), действовавшем лишь до 1731 г., декларировалось “право последнего в роде завещать недвижимые имения одному из женских лиц своей фамилии при условии письменного обязательства со стороны её мужа или жениха принять на себя и на своих наследников фамилию угасшего рода, присоединив её к своей”. Так, в 1725 г. князь И. А. Друцкой-Соколинский, принял, присоединив к своей, фамилию жены, рожденной Гурко-Ромейко и стал именоваться князем Друцким-Соколинским-Гурко-Ромейко.

По примеру аптекарских садов, учрежденных в некоторых городах России, император Петр Великий указом 11 февраля 1714 г. повелел учредить подобный сад на одном из островов, лежащих близ Петербурга. Главная цель этого сада состояла в разведении лекарственных трав.

Для того, чтобы Петербург не встречал недостатка в мастерах каменного дела и простых каменщиках, в 1714 г. последовало строгое запрещение строить каменные дома и всякое каменное строение не только в Москве, но и во всем государстве, что продолжалось до 1728 г.

В видах развития русской сухопутной торговли, в 1714 г. отправлен был в Польшу и Венгрию казенный транспорт сибирских товаров, которые там имели отличный сбыт; на вырученные деньги были закуплены венгерские вина.

В 1714 г. к калмыцкому хану Аюке явилось из Пекина китайское посольство; калмыцкий хан официально заявил перед ним о своих симпатиях к Китаю и розни с Россией.

Сообщение отправлено: 8 мая 2006 19:14 ( Ne administrator)

Сообщение отредактировано: 29 июля 2006 15:54

Дмитров 1714

Царь Петр I издал указ о высылке из Дмитрова в Петербург «первостатейных купцов. на вечное житье» с женами и детьми. В Петербург отправился с братьями крупнейший дмитровский купец Петр Толченов. Пришло повеление взять в Дмитрове саженцы фруктовых деревьев для посадки их в Петербурге. «У всяких чинов людей» были описаны груши, дули, сливы, в возрасте от 5 до 8 лет, описано яблонь 658 штук. Стряпчему кормового дворца Ивану Завалишину дана подробнейшая инструкция о порядке перевоза саженцев до Петербурга.

В Дмитров пришел Указ купить у посадских людей 150 четвертей чесноку прошлогоднего «доброго и не тухлого, настоящего ценою без передачи на употребление больным матросам и солдатам».

4 сентября. В Дмитрове получен Указ о сборе к 1 ноября с посада по 10 деньги с рубля в «презент» по случаю победы русских войск над шведским флотом».

Октябрь. Получен Указ о сборе по три деньги с рубля в презент по случаю рождения дочери у царевича Алексея. По переписи в Дмитрове числится 6 слобод (Пятницкая, Спасская, Березовская, Никитская, Васильевская, Ильинская) и 202 двора посадских людей.

18 марта. Царь Петр I предписывает выслать в Кроншлот (Кронштадт) в гавану «работних людей с 13 дворов по человеку. не престарелых и не малолетних. у всякого человека полагалось быть по топору, да у десяти человек долото, бурав, пазник и скобяк, а хлебных запасов взять им с собою, чем мочно в дороге сытым быть до указанного места. » Люди отправлены с выбранным посадским человеком Гордеевым и на них было собрано кормовых денег и на наем подвод— 24 рубля.

По Указу велено было выслать из Дмитрова в Москву «кожников, которые сами у себя кожи делали, а буде из того числа взять некого, выслать из природных посадских людей за поруками».

Как Петр I взял шведов на абордаж: первый триумф русского флота

7 августа (27 июля по ст. ст.) 1714 года в Гангутском сражении русский флот одержал первую в своей истории морскую победу

К тому моменту Северная война длилась уже более 14 лет. Инициатива в военных действиях давно принадлежала России, позади были яркие виктории при Лесной и Полтаве. Шведы, если вспомнить Пушкина, гнулись по всем направлениям, кроме морского.

Пора выходить в море

Созданию флота Пётр I в годы той войны придавал первостепенное значение. Ещё до Гангута Россия захватила ключевые порты Эстляндии, Лифляндии, большую часть Финляндии, тем самым лишив шведов опорных баз за пределами их собственной территории.

Карта Гангутского сражения

Тем не менее полноценного выхода к морю Россия не получила, поскольку на Балтике господствовали шведские корабли. Русский флот свою мощь пока не подтвердил. Нужна была серьёзная и беспрекословная победа над шведами на море. И она пришла летом 1714 года.

Накануне Гангута балтийские верфи работали денно и нощно, на Балтику работал Архангельск, Пётр закупал военные суда за границей. Однако русские корабли все еще уступали шведским и по числу, и по качеству, и по уровню подготовки экипажей. Это делало недавно захваченные крепости и порты очень уязвимыми. Важнейшим из таких пунктов был взятый русским десантом в августе 1713 года город-крепость Або (Турку) на восточном берегу Ботнического залива напротив Стокгольма. Здешний гарнизон нуждался в поддержке с моря.

Галеры – шведу смерть

Важную часть русского флота на Балтике составляли галеры и скампавеи – небольшие гребные суда, вооруженные одной-двумя пушками и обладавшие высокой маневренностью. Если бы флотилия подобных кораблей сумела прорваться в Аландский архипелаг, изобилующий крохотными островами и кривыми узкими проливами, парусному шведскому флоту пришлось бы покорно оставить этот важнейший район. И шведы это хорошо понимали.

Ещё в марте 1714 года из Стокгольма вышла эскадра под командованием адмирала Густава Ватранга, задачей которой было не выпустить русских из Финского залива. Эскадра состояла из 15 линкоров, 3 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей и 9 галер. Если учесть, что весь Балтийский флот России насчитывал всего лишь не самых выдающихся 16 линейных кораблей, а также около 150 галер и скампавей, которые в серьёзном бою никто не учитывал, шансы совладать со шведской стеной были призрачными.

Приблизительная диспозиция судов

Но в июне адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин с 15 тысячами солдат на 99 галерах, скампавеях и транспортах перешёл из Петербурга в Гельсингфорс (ныне Хельсинки). Предназначались эти силы для возвращения Або, а если повезёт – и для высадки в Швеции. Для прикрытия Апраксина все наличные линкоры Пётр сосредоточил у Ревеля (ныне Таллин). Этим он заставил шведскую эскадру Ватранга метаться и подготовил успех у Гангута.

Дальнейшие действия русских адмиралов превосходят все похвалы. Столь чёткой слаженности действий и быстроты в истории надо поискать.

Отряды Ватранга заняли позицию у южной оконечности полуострова Гангут (Ханко), но затем сместились ближе к бухте Тверминне, где ширина перешейка, соединяющего полуостров с материком, составляет около 2,5 км. Это позволяло построить волок, по которому небольшие гребные суда русских могли быть легко перетащены в тыл шведам.

Однако вскоре шведский адмирал узнал о том, что корабли Петра начали движение от Ревеля к Гангуту. Ватранг узнал и о том, что за зиму в состав русского флота влились 5 купленных в Англии и Голландии линкоров, а также построенные в Архангельске 52-пушечные «Гавриил» и «Рафаил».

Тем временем солдаты Апраксина начали сооружать тот самый деревянный помост через перешеек, а также полевые укрепления на случай высадки шведского десанта. За 48 часов до битвы Ватрангу сообщили об этом местные жители. Шведам пришлось разделить свой флот. Половина его (7 кораблей, включая флагман «Бремен», и два фрегата) осталась у мыса Гангут, чтобы остановить главные силы русских, которые на самом деле спокойно вернулись в Ревель.

8 линкоров и 2 бомбардировочных корабля под началом вице-адмирала Эрика Юхана Лиллье направились к бухте Тверминне. Силы контр-адмирала Нильса Эреншёльда (6 галер и 3 шхербота) были посланы к северо-западной оконечности полуострова Гангут, где заканчивался волок. Этой промашкой шведов русские незамедлительно воспользовались.

Царский абордаж

День 6 августа 1714 года (по н. ст.) был безветренным. Полный штиль не давал шведским кораблям маневрировать. У русского командования возникла мысль проскочить мимо шведов. И вскоре отряд из 20 галер командора Матвея Христофоровича Змаевича рванул на вёслах через шхеры под самым носом Ватранга.

Шведский адмирал приказал немедленно спустить на воду шлюпки, чтобы отбуксировать корабли ближе к берегу, поскольку ядра его пушек до русских не долетали. Пока шлюпки тащили тяжёлые линкоры, вдоль берега проскочил ещё один отряд из 15 галер. Шведы подошли ближе к берегу и полностью перекрыли прибрежный фарватер своим огнём.

В ночь на 7 августа Ватранг отошёл в море, чтобы избежать внезапного абордажа русских. Однако те и не собирались никого атаковать. Вместо этого оставшиеся 64 судна Апраксина с находившимися на борту войсками преспокойно прошли по освободившемуся фарватеру в шхеры близ Або. Спохватившиеся шведы смогли выпустить вослед лишь несколько ядер. Одно из них (весом в 24 фунта) оторвало каблуки и подмётки у сапог поручика Нижегородского полка де Колера. Это были самые серьёзные повреждения у русского флота.

Эти 64 корабля полностью отрезали отряд Эреншёльда от главных сил. Тот пытался уклониться от боя, однако заблудился в лабиринте Аланд и оказался запертым в Рилаксфьорде. К шведскому контр-адмиралу для переговоров о сдаче был отправлен парламентёром Павел Иванович Ягужинский, который в 1722 году станет первым в русской истории генерал-прокурором.

Потомок викингов отверг предложение, и в два часа дня Апраксин отдал приказ об атаке. Рилаксфьорд очень тесен, поэтому в бой ушли лишь 35 русских галер, из которых 23 смогли поучаствовать в столкновении.

Шведские галеры были не чета русским – на каждой стояло по 14 пушек. Они выстроились полумесяцем и открывали огонь только при приближении на убойное расстояние – 300-400 метров. Но все силы русских были брошены на левый фланг шведов, там удалось пробиться через линию огня, и в дело вступила пехота. Первой жертвой её абордажа стала галера «Транан». Участвовал в абордаже и сам царь Пётр, именовавшийся во флоте шаутбенахтом (контр-адмиралом) Петром Михайловым.

Один за другим шведские корабли сдавались. Последним под натиском 11 русских галер пал шведский флагман «Элефант». Бой был стремительным и ожесточённым. Под конец шведы даже не заряжали пушки ядрами, стреляли чистым порохом, поражая наступавших пороховыми газами. Команда флагмана усилилась за счёт спасшихся с других судов, и потери здесь были особенно велики. В первом ряду сражался сам Эреншёльд. Он был ранен и упал за борт, однако его вытащили.

Всего из 941 члена шведских экипажей 361 человек погиб, остальные попали в плен. Потери русских составили 127 убитыми и 342 ранеными. Потопленных кораблей за русскими не числится, все шведские, естественно, были захвачены. Шведы, впрочем, впоследствии сочинили миф о своей героической битве при Гангуте, чего на самом деле не было.

Что для нас Гангут

Особого ущерба от потери отряда Эреншёльда Швеция не понесла. Её преимущество на Балтике осталось, и русскому флоту по-прежнему приходилось действовать с оглядкой. Однако Пётр I использовал Гангутскую победу максимально эффективно.

После поражения Ватранг тут же отдал приказ об уходе к Стокгольму, опасаясь русского десанта в Швецию, который стал более чем реальным. И уже в сентябре 1714 года такой десант высадился около города Умео и взял его без боя. Стало ясно, что теперь флот Швеции не способен защитить страну от вторжения.

Царь Пётр лично правил победные статьи о Гангуте, направленные в германские и голландские газеты. Был устроен торжественный въезд победителей в Санкт-Петербург. Но главное, что негромкая в военно-морском плане победа (захвачены один плавучий бастион и несколько галер) стала знаком того, что Россия может одолеть шведов на море. Другими словами, отсталая в глазах Европы страна, не имевшая ничего более серьезного, чем парковые лодочки для катания барышень, этими лодочками укатала великую морскую державу.

Для России бой при Гангуте стал первой крупной морской победой в её истории, при том, что соперник был куда как непрост и наводил страх на северные моря в течение веков. Тем не менее противник был повержен.

И Россия по достоинству оценила это событие. Все участники боя получили отчеканенную в честь Гангута медаль. Царь Пётр Алексеевич получил звание вице-адмирала. В Санкт-Петербурге была построена церковь святого Пантелеймона, в день которого была одержана победа. Пять российских и советских кораблей носили гордое имя «Гангут».

Петр I после Гангутской виктории

Летом 1714 года Россия поняла, что может никого не опасаться не только на суше, но и на море. И это приятное ощущение с тех пор наполняет гордостью и согревает вот уже 305 лет.

Этот день в истории: 1714 год — указ Петра I о каменном строительстве

20 октября 1714 года царь Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. А в новом городе на Неве данным указом напротив — строго предписывалось возведение исключительно каменных «образцовых домов». Отныне во всех городах, кроме Санкт-Петербурга, строительство каменных домов стало строго караться. Чтобы отстроить свою новую столицу, царь одним росчерком пера оставил без работы тысячи каменщиков по всей России.

Расчет был прост: каменщики в поисках способа прокормить семью будут вынуждены отправиться на поиски лучшей доли в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом. А их опыт и мастерство позволит новой российской столице как можно быстрее стать вровень со столицами других европейских городов.

Указ возник не от капризов царя-реформатора — он стал последней каплей терпения Петра I. Город начали возводить одиннадцатью годами ранее, и первую четверть XVIII века он напоминал огромную строительную площадку, на которой найти опытного каменщика было не так-то просто. После Указа царь некоторое время подождал, когда в Санкт-Петербург будут съезжаться каменщики, но так и не дождался, а потому распорядился, чтобы людей, способных к строительству каменных сооружений, свозили в Северную Пальмиру насильно.

Мечта царя-реформатора видеть город каменным так до конца и не осуществилась. Каменными домами мог похвастать в основном центр города. Кирпича не хватало — кирпичные заводы во всей России можно было по пальцам перечесть.

Нашлись однако ушлые умельцы, которые быстро изобрели способ, как обмануть царя. Они строили обычный деревянный дом, лепили на стены тонкий слой глины, который раскрашивали «под кирпич». При быстрой езде невозможно было отличить раскрашенный дом от капитального. Но это было делом рисковым: порой нарисованный «кирпич» выходил настолько красиво и неестественно, что мог привлечь внимание монарха. И уж тогда «художникам» было не сносить головы.

Несмотря на то, что указ Петра действовал аж до 1741 года, оштукатуренные деревянные дома составляли в разных районах новой столицы от 30 до 70% застройки. И, конечно, не всегда дело было в том, чтобы ввести государя в заблуждение. Применение штукатурки поверх дерева служило защитой постройки от высокой влажности, к тому же повышало престиж, а значит и стоимость здания.

Указ о единонаследии Петра 1

Петр своим указом о единой системе наследования имущества делил всех дворян на 2 лагеря: первые обладали всем и получали в управление отцовские поместья, а вторые становились обездоленными и вынуждены были идти на службу

Указ о единонаследии Петра 1 был подписан 18 марта 1714 года. Единонаследие это упрощенная форма наименование указа, который официально звучит как «О порядке наследования движимого и недвижимого имущества». Этот документ был первым шагом на пути стирания граней между старой и новой аристократией. Вторым шагом по стиранию грани стал Табель о рангах. В результате новое дворянство приравнивалось к старым боярам, а в последствии дворяне полностью заменили бояр.

Суть указа

Указ о единонаследии 1714 года решал несколько важных задач:

Обоснование указа преамбулой

Указ 1714 года о единонаследии доступен в Полном собрании законов Российской Империи, том 5. Оригинальный текст сопровождается довольно развернутой преамбулой, в которой Петр 1 объясняет причины введения этого указа. Акцент делается на 3-х моментах: податях, фамилии и непотребности.

Причины провала указа

Историческое значение

В своем указе от марта 1714 года Петр 1 фактически дублировал аналогичный закон, который действовал в Англии.Это была западная практика, когда все недвижимое имущество наследовал 1 человек. Поэтому закон и называется «о единонаследии». Закон устанавливал, что каждый человек может завещать свое имущество одному любому сыну. Если сыновей нет, то можно завещать дочери. Если завещание не составлено, то закон устанавливает право наследования только за старшим сыном.