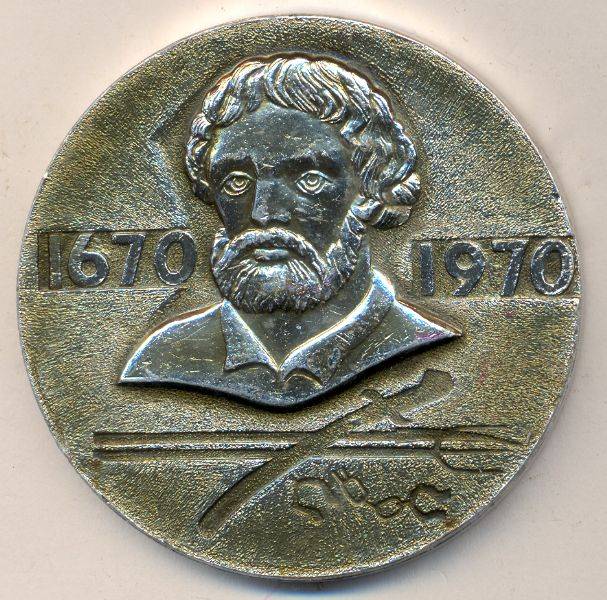

что было в 1670 году

Год 1670

События истории России за 1670 год

Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника » Развернутая хронология » 1670

в 1670 г. впервые прибыли из Китая купцы в Нерчинск.

Золотая, до 1514 г. Средняя палата в Московском государевом дворце имела до конца XVI в. то же значение, что и Грановитая. С этого времени она стала обыкновенной приемной залой, в которой, с меньшей пышностью и торжественностью, представлялись государю патриарх, бояре, иноземные послы и друг. Здесь, как и в Грановитой палате, происходили земские соборы и давались иногда именинные и праздничные обеды. В 1670 г., по случаю переделки кремлевского здания приказов, в этой палате назначено было присутствие бояр и думных людей для слушания и вершения расправных и спорных дел, отчего палата получила название Золотой Расправной, сохранившееся за ней до 1694 г., когда это присутствие было перенесено в Переднюю палату Теремного дворца, в Золотой же палате стали принимать только челобитные средних чинов людей.

Алексей Алексеевич — царевич, сын царя Алексея Михайловича, род. в 1654 г., † в 1670 г. Его преждевременною кончиною воспользовался Стенька Разин, распустивший слух, что царевич не умер, а бежал от жестокости царя и происков бояр.

Сообщение отправлено: 8 мая 2006 16:50 ( Ne administrator)

Сообщение отредактировано: 5 июля 2006 11:27

Раскол

В Пустозерском остроге были сосредоточены все выдающиеся силы Р.: Аввакум, Лазарь, дьякон Федор. Хотя их велено было держать строго, но они жили вольно, сносились со своими родственниками и знакомыми в Поморье, Керженце, Боровске, куда были сосланы Морозова и Урусова. В Москве оставались духовный сын Аввакума, Аврамий, казненный в феврале 1670 г. за свои сношения с Аввакумом, и инокиня Мелания, стоявшая во главе всех учениц Аввакума; последний называл ее «материю», «великою», «начальницею». От этих главарей Р. исходили различные разъяснения и ответы на возникавшие в церковной практике вопросы. Они носили отчасти вероучительный, отчасти законодательный характер. Вопрос о том, как жить раскольникам вне церкви, среди враждебного им православного общества, Аввакум решал в смысле полного разрыва с «никонианами», как он называл приверженцев православия: он требовал, чтобы никониан не принимали в дома, не стояли с ними на молитве, не имели с ними никакого общения. Другим насущным вопросом был вопрос о попах. Он был первоначально решен в том смысле, что только попы, посвященные до 1666 г., могли совершать таинства; что же касается лиц, посвященных после 1666 г., то не только отрицалось их священство, но запрещалось даже молиться с ними в церквах и домах. Впоследствии, по мере того, как вымирали попы дониконианского посвящения, взгляд этот значительно был смягчен: уже Аввакум признал священство за попами нового посвящения, которые приняли старую веру и отреклись от новой. Вопросы о крещении младенцев и о браке были решены так, что крещеных не следует перекрещивать, а повенчанных — разводить, но следует только «довершить таинство, прочитав молитвы по старому требнику». Уже Аввакум своими толкованиями подготовлял крайние направления в Р., допуская много отступлений от старых церковных обрядов. В случае нужды Аввакум допускал, напр., венчание в простой избе и освящение церкви без благословения архиерея, дозволял мирским людям крестить младенцев, исповедаться друг пред другом и т. д.; причащать мог каждый самого себя. Не все соглашались с этим; среди раскольников с самого начала не было полного единомыслия. Аввакум с Федором препирались, напр., о непорочном зачатии Богородицы, о святой Троице и т. п. — и эти препирательства, отличавшиеся обычной обоим расколоучителям раздражительностью, волновали раскольников, отражаясь не только в Москве, но и в отдаленном Керженце. Расколоучители не теряли надежды вернуть «никониан» к старой вере. С этой целью они подавали целый ряд челобитных царю и патриарху. В 1668 г. поп Лазарь подал одну челобитную на имя патриарха Иоасафа II, другую — на имя царя Алексея Михайловича; в 1670 г. царю подали челобитные Аввакум и Аврамий. Они уличали «никониан», просили, умоляли, требовали принятия старой веры, грозили наказанием на страшном суде, ссылались на разные бывшие им видения, домогались правильного суда и изъявляли готовность пострадать за старую веру. На челобитные эти никто не отвечал.

«Брокгауз и Ефрон»

Самара 1670

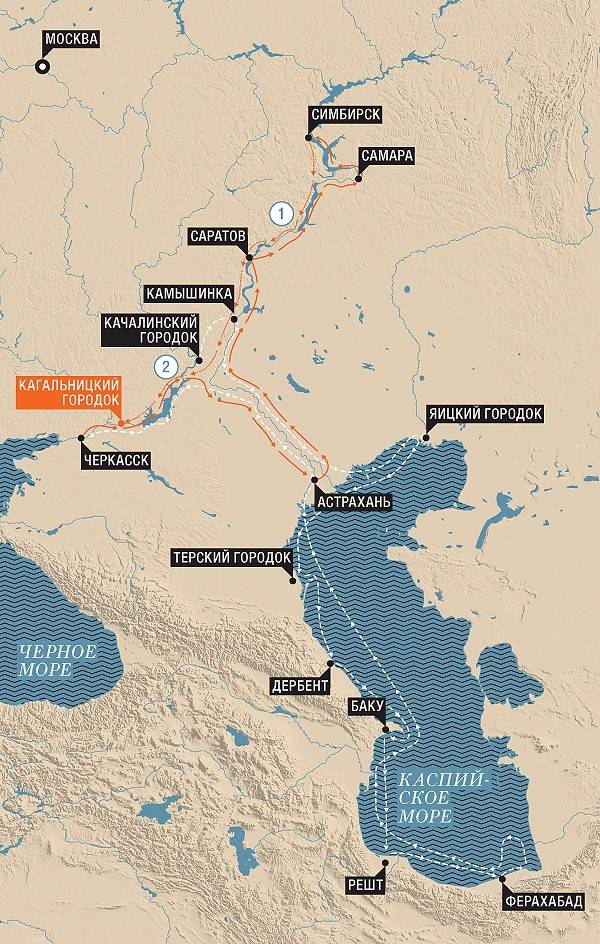

26 августа самарцы хлебом и солью, колокольным звоном встретили отряды Степана Разина. Вскоре к ним присоединись пришедшие с реки Яик (Урал) казаки под водительством атамана Максима Бешеного.

Разинщина. Начало Крестьянской войны

Дав большую взятку алчному астраханскому воеводе И. С. Прозоровскому, Разин получил возможность войти в город и продавал там добычу в течение 6 недель, после чего отправился на Дон и остановился примерно двух днях пути от Черкасска. Через полковника Видероса Разин передал астраханскому воеводе И. С. Прозоровскому, что не боится ни его, ни «того, кто выше», и пообещал «рассчитаться и научить, как со мной разговаривать»:

(Ян Янсен Стрёйс, «Три путешествия».)

Слов на ветер этот атаман не бросал, и потому уже весной следующего, 1670 года, явился на Волгу – «рассчитываться и учить».

Страной в это время правил Алексей Михайлович Романов, вошедший в историю под удивительным прозвищем Тишайший.

Поход Василия Уса

Кстати, когда в русской былине вы читаете «старый казак Илья Муромец», имейте в виду – это указание не на возраст, а на социальное положение: сказитель говорит нам, что Илья – степенный и уважаемый человек, не голь перекатная без роду и племени.

Если бы эту былину взялся пересказывать исландский скальд, в его саге мы прочитали бы примерно следующее:

Но вернемся на Дон.

Сергей Есенин так писал об этом казацком вожде:

Нет, под Калугой Василий Ус не погиб, и даже в бой с регулярными частями царской армии не вступил: разделив своё войско на три отряда, отвёл его на Дон. Сам он после этого предпочёл на время «исчезнуть», отойти в сторону, а некоторые из его ватажников присоединились к отряду Степана Разина, который в 1667 году отправился в свой знаменитый поход на Волгу, Яик и в Персию. В 1668 году Василий Ус во главе 300 казаков находился в отряде белгородского воеводы Г. Ромодановского, но весной 1670 года ушёл от него, чтобы присоединиться к Разину. Степан осуществлял общее командование и возглавлял сухопутное войско, а Ус стал у него командиром «судовой рати», а стругов у восставших, по свидетельству Яна Стрёйса было тогда уже 80, и на каждом из них стояло по две пушки.

А командиром разинской конницы стал Фёдор Шелудяк – крещёный калмык, ставший донским казаком, которому суждено было пережить и Разина и Уса, и возглавить последний очаг сопротивления в Астрахани.

Расстанемся ненадолго с Василием Усом и Фёдором Шелудяком, чтобы рассказать о начале великой Крестьянской войны.

Первые успехи

Предыдущий поход стал для Разина разведкой боем: он убедился в том, что обстановка на Волге крайне благоприятна для начала широкомасштабного восстания. Для вспышки народного гнева не хватало лишь вождя, но теперь, после триумфального возвращения удалого атамана из фантастически удачного похода на Каспий, прославившего его и на Дону, и на Волге, такой общепризнанный сверхпассионарный лидер появился.

Разин к тому же был ещё и «заговорённым» от любой опасности «магом», командовал чертями и не боялся самого Господа Бога (об этом было рассказано в статье «Персидский поход Степана Разина»). Да с таким атаманом можно и царя за бороду оттаскать! Крестьянская война стала почти неизбежной.

Начало Крестьянской войны

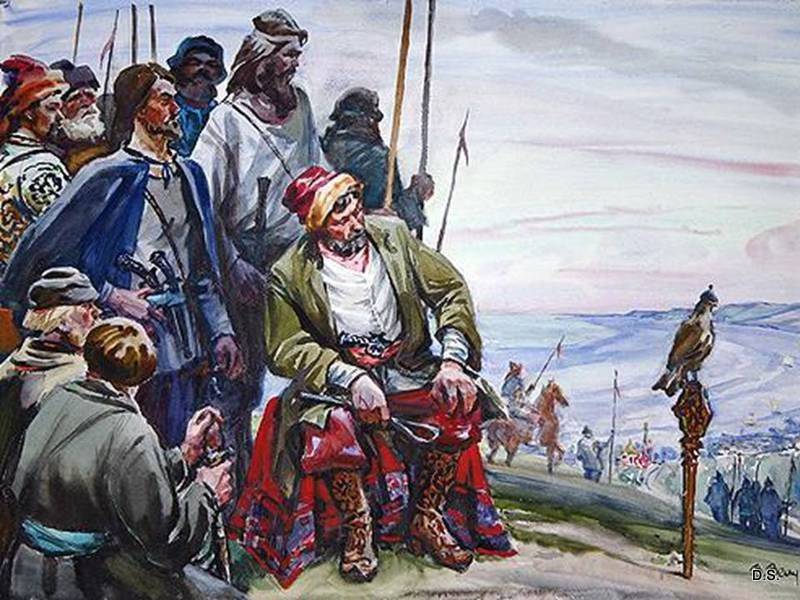

Весной 1670 г. Степан Разин снова пришёл на Волгу, где простой люд встретил его как «отца родного» (которым он себя для всех угнетённых и объявил):

Этот же автор так писал о мятежном атамане:

Со всех сторон к Разину бежали казаки, крестьяне, «работные люди». И люди «гулящие», разумеется – а куда же без них в таком лихом деле?

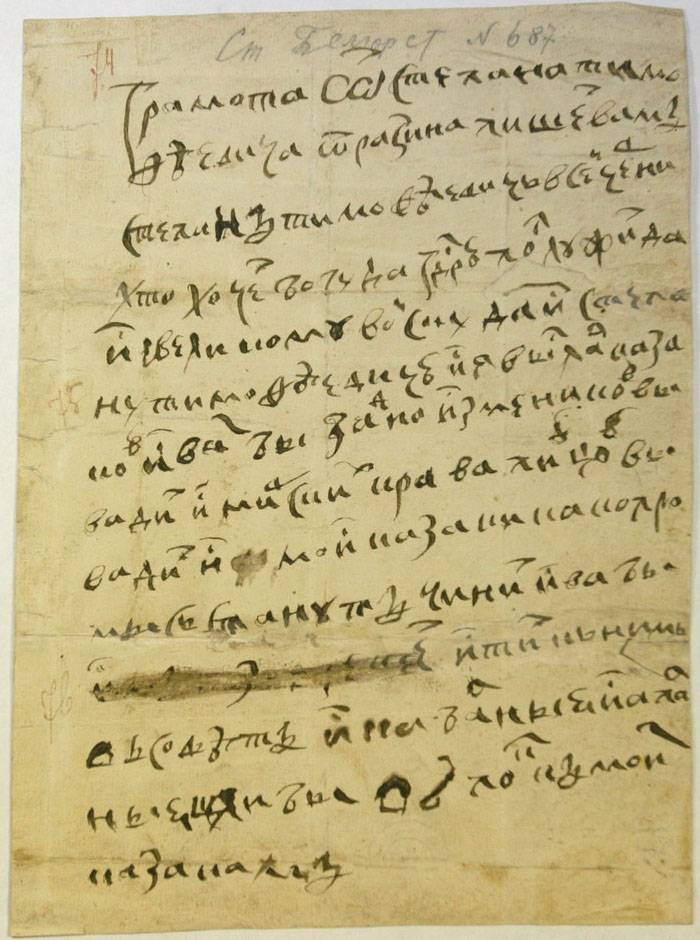

Впереди войска восставших летели «прелесные письма», которые порой оказывались сильнее пушек и сабель:

А вот сама эта грамота, написанная в 1669 году:

Василий Ус договорился с жителями Царицына, чтобы те сбили замки городских ворот и впустили восставших. Воевода Тимофей Тургенев заперся в башне, которая была взята штурмом. Взятый в плен, Тургенев грубо заговорил с Разиным и за это его утопили в Волге.

Сборный отряд московских стрельцов, которым командовал Иван Лопатин, идущий на помощь Царицыну, был застигнут врасплох во время привала на острове Денежный (сейчас он находится напротив Тракторозаводского района современного Волгограда, но в XVII располагался севернее города).

Обстреливаемые с двух сторон (с берегов) стрельцы доплыли до стен Царицына и, увидев на них казаков Разина, сдались.

В Камышин разинцы вошли в него под видом купцов. В условленный час, они перебили часовых и открыли ворота. Примерно так же казаками был взят город Фарахабад во время Персидского похода Разина.

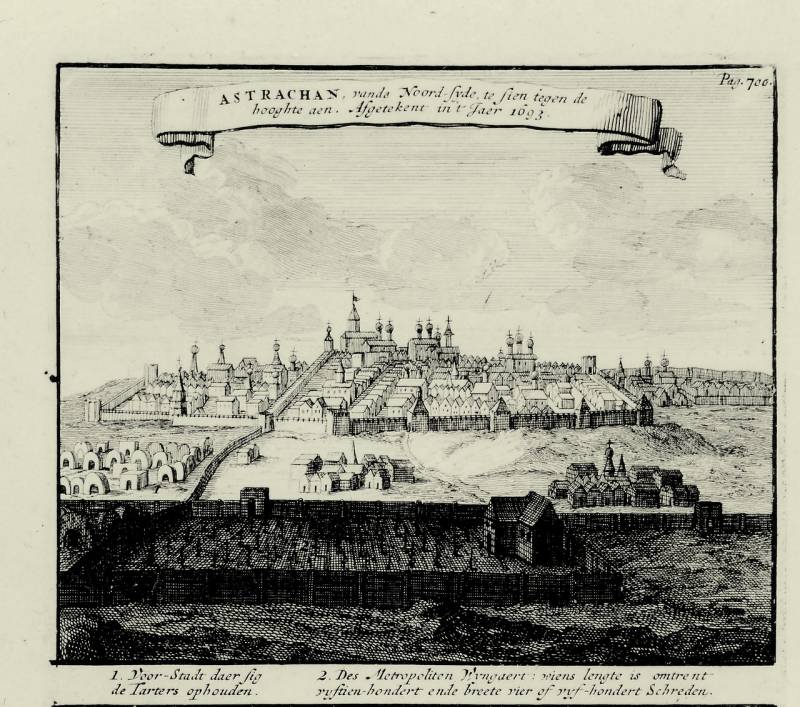

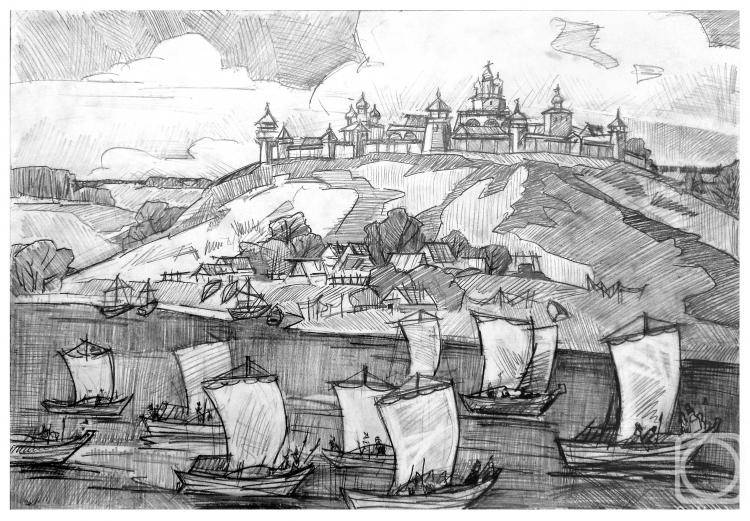

Астрахань казалась неприступной: 400 пушек защищали каменные стены крепости, но «чёрные люди» кричали с них: «Взбирайтесь, братцы. Давно вас ждем».

Стрельцы же, по свидетельству Яна Стрёйса, говорили:

Этот же автор (Я. Стрёйс) так пишет о положении дел под Астраханью:

А вот как уже Людвиг Фабрициус описывает капитуляцию отряда, в котором он находился:

Командующий этим отрядом С. И. Львов и офицеры бросились к лодкам, но часть стрельцов Черного Яра, что находились в крепости, открыли по ним огонь с её стен, другие – отрезали путь к лодкам.

И Астрахань пала, её городовым атаманом (и фактически наместником Разина на подконтрольных ему территориях) стал Василий Ус, его помощником – Фёдор Шелудяк (он «ведал» посадом).

Василий Ус власть держал крепко, «баловать» никому не давал, и когда стал пошаливать пришедший с Дона атаман А. Каторжный, после первых жалоб горожан не «разбиравший понятий» донец сразу же был «взят под караул». Василий Ус даже стал регистрировать браки горожан, скрепляя акты городской печатью (сам Разин до этого додуматься не успел: «венчал» влюблённых около вербы или березы).

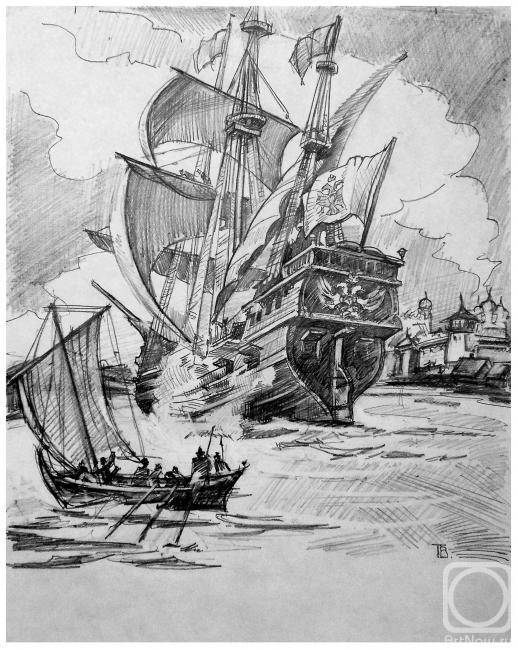

В Астрахани восставшими был захвачен и недавно построенный корабль западноевропейского типа «Орёл».

Экипаж этого судна состоял из 22 голландских моряков во главе с капитаном Давидом Бутлером (в числе этих голландцев был и цитировавшийся нами парусных дел мастер Ян Стрёйс) и 35 стрельцов, вооруженных 22 пищалями, 40 мушкетами, четырьмя десятками пистолетов и ручными гранатами. Обычно этот корабль называют фрегатом, но это был трёхмачтовый голландский парусно-гребной пинас. Для казаков Разина «Орёл» оказался слишком сложным в управлении, поэтому его завели в протоку Кутум, где он и сгнил через несколько лет.

После этого армия Разина пошла вверх по Волге, и количество стругов в ней уже достигало 200. По берегу шла конница – около 2 тысяч человек. Саратов и Самара сдались без боя.

Впрочем, в смерти царевича Алексея многие сомневались – говорили, что ему удалось бежать от злодеев, и он где-то скрывается – то ли на Дону, то ли в Литве или Польше.

В августе 1670 года, под Самарой, в лагере Разина объявился человек, назвавший себя спасшимся царевичем Алексеем. Вначале атаман не поверил ему:

Но потом, подумав, он всё же объявил, что «Великий Государь царевич» Алексей Алексеевич от «боярских неправд» бежал к нему, донскому атаману, и от имени своего отца поручил ему начать войну с «изменниками боярами» и дать всем простым людям волю. Лже-Алексея разинцы называли Нечаем – потому что наследник престола нечаянно и нежданно объявился в их войске. Имя Нечай стало их боевым кличем. В перешедших на сторону Разина либо захваченных городах стали приводить народ к присяге на верность царю Алексею Михайловичу и царевичу Алексею Алексеевичу.

Также было объявлено, что с войском Разина на Москву идёт и опальный патриарх Никон.

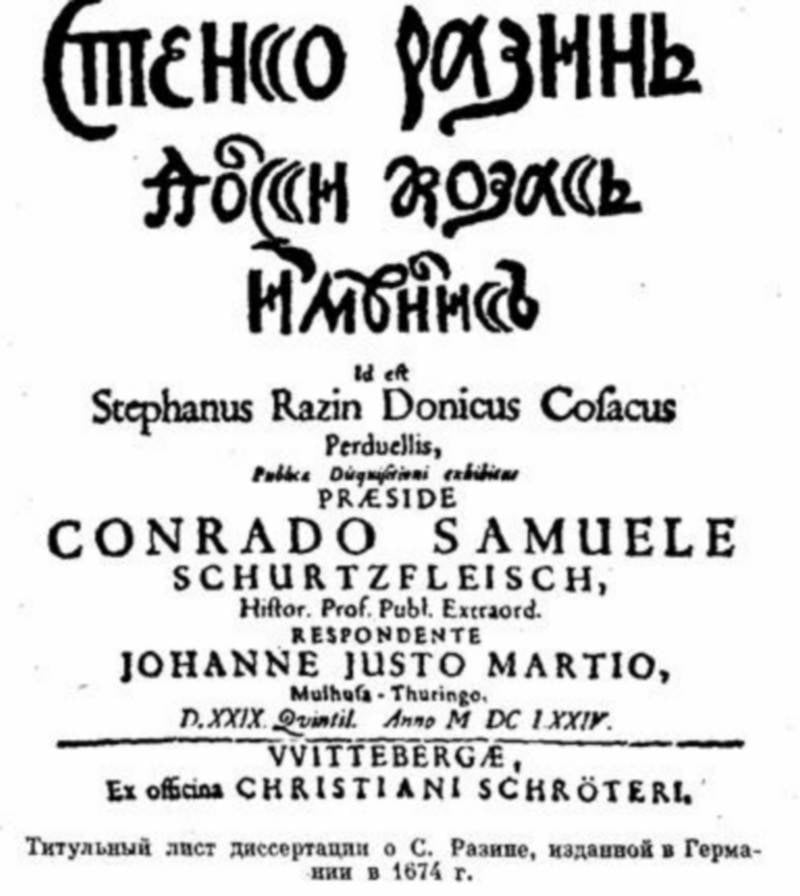

(Иоганн Юстус Марций.)

О восстании, охватившем в Россию, в то время писали и за рубежом.

Так, в «Европейской субботней газете» 27 августа 1670 года можно было прочитать:

В гамбургской газете «Северный Меркурий» 1 сентября 1670 года сообщалось:

Но ситуация скоро изменилась.

Поражение у Симбирска

4 сентября 1670 г. войска Разина, численность которых достигала 20 тысяч человек, осадили Симбирск.

Сражение с войсками князя Барятинского длилось целый день, и закончилась «вничью», однако благодаря помощи местного населения разинцам удалось занять посад, а гарнизон Симбирска, которым командовал князь Иван Милославский, вынужден был укрыться в «малом городе». Надеясь получить подкрепление, Барятинский отступил от Симбирска к Казани, Разин же отправил несколько отрядов под Пензу, Саранск, Козьмодемьянск и некоторые другие города. Наверное, можно говорить о тактическом успехе Степана Разина, но при этом он совершил ошибку, слишком распылив свои силы.

Однако ситуация для царского правительства была очень серьёзной. Иоганн Юстус Марций из Мюльгаузена писал о настроениях в Москве:

Между тем Алексей Михайлович собрал огромную армию из выступивших на конях столичных и провинциальных дворян и детей боярских – их численность достигала 60 тысяч человек. В поход против восставших пошли также стрельцы и полки нового строя. Возглавил их воевода Юрий Долгорукий, «товарищами» к которому были определены К. Щербатов и Ю. Барятинский. Долгорукий вёл свои войска из Мурома, Барятинский 15 (25) сентября снова пошёл на Симбирск – из Казани.

Разбив отряды мятежников у станицы Куланги, реки Карлы, деревень Крысадаки и Поклоуш, Барятинский вновь подошёл к Симбирску.

Разин с казаками отправился к Царицыну, а оттуда – на Дон, чтобы собрать новое войско. Навстречу ему Василий Ус отправил 50 двуконных казаков, которые должны были «оберегать батьку».

Народная легенда гласит, что, отступая, Разин спрятал свою саблю в расщелине одного из жигулёвских шиханов (прибрежных холмов). Якобы он сказал сопровождавшим его казакам:

9 сентября, на рассвете, разницы подошли к Острогожску и по приказу И. Дзиньковского были пропущены в крепость. На созванном по казачьему обычаю круге полковой писарь Марк Жуковцев зачитал привезенное Колчевым письмо от Степана Разина: «Пишет Вам Степан Тимофеевич всей черни. Кто хочет богу да государю послужить, да великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и Вам бы за одно изменщиков выводить и мирских кровопивцев выводить. И мои казаки како промысел станут чинить и Вам идти к ним в совет и кабальные и опальные шли бы в полк к моим казакам».

А тем временем к Острогожску приближались два полка белгородского воеводы Ромодановского и «четыреста ратных людей» из Воронежа под начальством Ивана Михнева. В самом Острогожске священники, богатые торговые люди и часть казацкой старшины организовали заговор. Возглавили его наказной атаман Герасим Карабут и протопоп Троицкой соборной церкви Андрей Григорьев. В ночь на 12 сентября заговорщики тайно напали на повстанцев, схватили И. Дзиньковского, Ф. Колчева и их помощников, а остальных разоружили, связали и заперли в подклетях крепости. Попытка жены Дзиньковского Евдокии сообщить о случившемся Фролу Разину успехом не увенчалась, ее посланец был перехвачен. Теперь все внимание прибывших военачальников было направлено на Коротояк, куда на 70 стругах подплывали казаки Фрола Разина. 27 сентября у стен Коротоякской крепости произошел четырехчасовой бой. Перевес правительственных войск был значительным. Разницы отступили, погрузились на струги и поплыли обратно, вниз по Дону

Московское государство

Сайт является сборником научных статей и книг по истории Московского государства в XV-XVII веках.

Участие черкас Воронежского края в восстании Степана Разина в 1670 году

Автор: Брезгунова В. М.

Журнал: История: факты и символы 2021

С конца 1630-х гг. в Воронежский край переселялись черкасы, этот термин закрепился в официальных российских документах и стал самоназванием переселенцев из Днепровского Левобережья в Россию в XVI-XVII веках [24, с. 561]. Принимая присягу и поступая на городовую и полковую службу, они становились важной частью служилого населения края. Одним из самых известных и масштабных событий истории России XVII века, участниками которого стали черкасы Воронежского края, было восстание под руководством Степана Разина 1670-1671 гг.

В отечественной историографии, как дореволюционной, советской, так и современной, вопрос участия черкас в восстании рассматривался не слишком подробно. Дореволюционных историков интересовало в основном рассмотрение истории Слободских полков, и события восстания Степана Разина в их исследованиях представлены как отдельные краткие эпизоды [10, с. 92-94]. В исследованиях, опубликованных в 1980-е годы, наблюдается совершенно иная тенденция – историки подробно рассматривали всю картину событий крестьянской войны под руководством Разина, и участие черкас в этих событиях представлено отдельными небольшими яркими мазками, при этом мотивы их поступков представлены весьма противоречиво [27, с. 107-113; 26, с. 101-111; 29, с. 193-212]. В важнейшем для освещения данной темы исследовании А. А. Гоголевой рассмотрены события, происходившие в Острогожске в 1670 г., но это не дает представления об общей картине участия черкас Воронежского края в восстании Степана Разина, так как эти события истории Воронежского края были более масштабными и хронологически, и географически [9, с. 154-157]. Автором данной статьи уже были изучены некоторые сюжеты, связанные с заявленной темой, в ходе двух небольших локальных исследований [7, с. 45; 4, с. 376], также можно отметить некоторый рост интереса исследователей к изучению связанных с восстанием Степана Разина локальных сюжетов [3, с. 193-204; 16, с. 327-334; 2, с. 46-54] и наличие работ, в которых подвергаются анализу достигнутые результаты [22, с. 26-35].

Для последовательного достижения поставленной нами в данном исследовании цели наиболее уместно будет начать изучение с рассмотрения возможных причин, побудивших черкас Воронежского края принять участие в событиях, связанных с восстанием под предводительством Степана Разина. Мнения исследователей в данном вопросе разделяются, и наиболее пристальное внимание уделено мотивам перехода главы Острогожского черкасского казачьего полка Ивана Дзиньковского на сторону разинцев. Так, П. А. Головинский отмечает, что подвиги Разина и его воззвания к народу напомнили старым слободским казакам их резню на Украине с поляками Богдана Хмельницкого, во многих из них зародили желание возвратить то время, когда казачество не признавало над собою ничьей сторонней власти, и полковник Дзиньковский проникся именно такими устремлениями [26, с. 93]. Отчасти согласен с приведенным мнением В. П. Загоровский, он отмечает, что в участии полковника в восстании немалую роль сыграли личные мотивы, явившиеся следствием разногласий между украинской старшиной и русскими администраторами [12, с. 269], разделяет эту точку зрения и А. М. Аббасов [1, с. 196], конфликты представителей местной администрации – достаточно распространенное явление в средневековой России [8, с. 128]. Личными мотивами и страхом физической расправы объясняет участие полковника в событиях 1670 года А. А. Гоголева [9, с. 157]. Мотивы действий рядовых черкас во время событий восстания практически не подвергались изучению, главные факторы, которые уже были выделены – это, с одной стороны, непоследовательность и спонтанность действий восставших черкас, с другой стороны, оказывало большое влияние их непосредственное подчинение перешедшему на сторону восставших полковнику Дзиньковскому [7, с. 45].

М. Перри, рассматривая политическое и социальное поведение казаков в XVII веке, пишет, что казаки отвечали на давление, оказываемое на них Московским государством, различными способами, и бунты «во имя царя», походы на Москву против «бояр-изменников», лишавших их жалования, были одними из них [25, с. 24]. Е. В. Чистякова и В. М. Соловьев в своей книге отмечают, что основную массу повстанцев на Слободской Украине составляли беднейшее казачество, беглые крестьяне, служилые по прибору, работные люди с Торских озер [29, с. 194]. То есть все те социальные слои, которые в большей или меньшей степени могли быть недовольны своим материальным положением, к ним же можно отнести и общую массу черкас, уровень благосостояния которых в Воронежском крае был не слишком высоким. Все изложенные выше мотивы участия черкас в восстании представляются достаточно тезисными, более наглядно они будут раскрыты далее, при рассмотрении событий на территории Воронежского края и отдельных эпизодов, связанных с более поздним задержанием участников.

В 1670 году один из разинских отрядов в составе 23 человек под предводительством атамана Федора Колчева и есаула Федора Агеева по указанию Якова Гаврилова двинулся вверх по Дону к слободе Ивана Дзиньковского. После прихода в слободу они должны были связаться с полковником – «а как де они придут в полковничью слободу Ивана Дзиньковского, и велел он, Якушко, послать в Острогожский к нему, Ивану, про себя сказать и с ним свеститца» [17, № 20, с. 27]. Как справедливо отмечает О. В. Скобелкин, этот факт уже свидетельствует о наличии связей между разинцами и острогожским полковником [26, с. 102]. Также в пользу этого говорит и то, что весной 1670 года Дзиньковский тайно отправлял на Дон подарки Разину, об этом говорят в Москве в своих расспросных речах обвиненные в мятеже черкасы – «Острогожский полковник Иван Дзиньковской к Стеньки Разину весною судами втай многие подарки и запасы и вино и мед посылывал» [17, № 35, с. 47]. Исследователь В. Т. Кулинченко в своей статье, посвященной городу Острогожску, отмечает факт личного знакомства Дзиньковского и Разина, которые могли знать друг друга по совместной борьбе с крымскими татарами и турками, что могло повлиять на отправку подарков на Дон [19, с. 53]. Версия О. В. Скобелкина, на наш взгляд, представляется более убедительной, существование связи прослеживается явственно, но вывод о знакомстве требует дальнейшего подтверждения.

При благоприятной обстановке в городе сторонники Разина должны были немедленно войти в Острогожск и «промышляли б, смотря по тамошнему, будет мошно, и воевод и приказных людей побивали, ково в городех чернью оговорят» [17, № 20, с. 27]. Прибыв 7 сентября 1670 года в слободу полковника Колыбелку, Колчев послал к нему гонца Ивана Козачка, который и принес благоприятный ответ, причем Дзиньковский призывал их спешить, «чтоб притти в Острогожской и город засесть до приходу боярина и воеводы князя Григорья Григорьевича Рамодановского с товарыщи» [17, № 20, с. 28]. Из допросных речей Козачка следует, что у Дзиньковского существовал целый план восстания – захватить ряд городов по Белгородской черте, которые потом послужат базой для дальнейшего восстания, планировалось захватить Коротояк, Усерд, Костенск, Новый Оскол [17, № 20, 24, с. 28, 29, 33], и приход войска главы Белгородского разряда Ромодановского в данной ситуации мог все разрушить.

Отряд Федора Колчева, к которому в слободе полковника Дзиньковского присоединились 24 крестьянина, насчитывавший теперь уже 47 человек, сразу же двинулся к Острогожску, и на исходе ночи 9 сентября они переправились через Тихую Сосну и вошли в город через ворота одной из башен. Исследователи пришли к выводу о том, что, видимо, Колчев не сомневался в поддержке острогожского полковника, об этом, прежде всего, свидетельствует малочисленность группы казаков, с которой разинский атаман предпринял поход к хорошо укрепленному городу [9, с. 195]. Караульные пропустили отряд, когда они назвали имя полковника, также облегчило задачу присутствие в отряде крестьян полковника, так как «по полковникову приказу из ево слободы в Острогожский велено пропускать хто придет» [17, № 18, с. 24]. Острогожский гарнизон сопротивления пришедшему отряду не оказал. Войдя в город, они сразу же схватили и казнили воеводу Мезенцева и подъячего Ивана Горелкина, также были схвачены и избиты наиболее неугодные народу откупщики, имущество которых было конфисковано [17, № 16, с. 21].

После захвата восставшими Острогожска управление городом перешло в руки Дзиньковского, был созван казачий круг, где было публично прочитано письмо-обращение и обсуждены дальнейшие действия. В итоге решили, что «хто хочет, тот де и поди, и придумали итить в Ольшанской, и пошло с ними острогожских черкас и руских ста с 4» [17, № 20, с. 28]. В. М Соловьев, анализируя эти события, отмечал влияние «грацких людей», которые предложили идти в Ольшанск [28, с. 108]. Как мы видим, численность присоединившихся к восстанию значительно увеличивается, этот довольно крупный отряд отправился к одному из городов Белгородской черты, Ольшанску, в тот же день, 9 сентября 1670 года. Как уже было отмечено исследователями, действия повстанцев против правительства и его войск во время восстания – это, во-первых, активная агитация, призывы к восстанию; во-вторых, «партизанская» война, дерзкие, внезапные нападения на правительственные отряды и гарнизоны; в-третьих, открытое единоборство с воинскими соединениями противника [9, с. 193]. Именно такие действия восставших прослеживаются в Острогожске, из приведенного перечня не было только открытого столкновения с правительственными войсками.

После взятия Ольшанска ситуация резко изменяется, так как к Острогожску начинают двигаться правительственные войска, чего так сильно опасался Дзиньковский. О. В. Скобелкин отмечает, что полковник, оставшийся в Острогожске и лично не принимавший участия в действиях восставших в Ольшанске, чувствовал себя очень неуверенно. Если судить по его непоследовательному и острожному поведению, то можно предположить, что, переходя на сторону разинцев, Дзиньковский при этом не хотел отрезать себе пути для возможного отступления [26, с. 104]. Посланный в Ольшанск отряд вернулся 10 сентября, и в этот же день, вечером, действующие в интересах правительства заговорщики во главе с черкасским полковым сотником Герасимом Карабутом и протопопом Троицкой церкви Андреем Григорьевым с казаками, не нарушившими присяги, напали на восставших. В отписке воеводы Белгородского полка Григория Ромодановского в Разрядный приказ от 14 сентября 1670 года это событие представлено следующим образом: «… милостию божиею и пречистыя богородицы и всех святых помощию и заступлением, а твоим великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича. и твоих великого государя благородных царевичев… праведными молитвами и счастьем, острогожской протопоп и попы и градцкие всяких чинов и розных городов торговые люди, не допустя тех воровских казаков до большого разширения, видя от них неповинное кровопролитие, учели меж себя советовать, чтоб их переимать» [17, № 16, с. 22]. Нельзя не отметить то, как высоко оценивается воеводой Белгородского полка такая преданность и сознательность острогожцев и их инициатива в деле поимки участников выступления – ведь они самостоятельно разбили восставших, а атамана и есаула и основных участников, всего 16 человек, в том числе и Дзиньковского, посадили «за крепкими караулами». Так власть снова вернулась к правительственным силам, и сразу же был начат розыск – Федор Колчев, Федор Агеев и Иван Козачок были отправлены сначала в Белгород, а потом в Москву, где после следствия были казнены.

Приехавший из Коротояка воевода Михаил Федорович Ознобишин практически сразу же, 14 сентября, допросил полковника и его сообщников. Расспросные речи полковника, безусловно, представляют собой противоречивый, но чрезвычайно важный для нашего исследования документ. Так, Иван Дзиньковский рассказывал, что 7 сентября к нему «пришел де в Острогожской из ево деревни крестьянин ево Ивашка, а сказывал де ему, Ивану, что де пришло в ево слободу воровских козаков 3000, а назади де идет в судах рекою Доном князь Семен Львов да Никон патриарх» [17, № 19, с. 25]. Расхождение показаний полковника с реальной ситуацией даже сложно сопоставить, о приходе разинцев он и воеводе Острогожска Василию Мезенцеву не сказал, и в Коротояк Ознобишину не написал «с молоумья». Очень сложно поверить, что человек, пришедший со своим полком из Речи Посполитой, сумевший добиться поселения и справедливого наделения землей и жалованием своих людей в России, управлявший полком уже много лет, вдруг проявил такую недальновидность. Вероятнее то, что Дзиньковский, чувствуя скорое обвинение, просто стремился представить все в наиболее выгодном для себя свете, чтобы по возможности смягчить наказание. В. П. Загоровский отмечал, что переход Дзиньковского на сторону разинцев объяснить непросто, и выделял при этом три основных фактора, которые могли повлиять на принятое им решение: 1) разногласия между украинской казачьей старшиной и русской царской администрацией; 2) личные связи и предварительная договоренность со Степаном Разиным; 3) переоценка Дзиньковским военной силы повстанцев, он, видимо, считал, что за отрядом Колчева к Острогожску сразу же подойдут многочисленные войска разинцев [12, с. 269].

Полковник Дзиньковский, писарь Острогожского полка Жуковцов, сотники Чекмез и Григорьев, обозничий Волнянка были расстреляны в Острогожске, остальные по приказу Ромодановского были повешены в Короче. Была также казнена и жена Дзиньковского Евдокия – она пыталась отправить в Коротояк Фролу Разину просьбу о помощи, но гонец был пойман [11, № 12, с. 61], а жены и дети остальных участников восстания были сосланы в Холмогоры.

Землянск – один из городов Воронежского края, основание и возведение которого связано с переселением в 1660 году в Российское государство и размещением большой группы черкас. Строительство настоящего города с деревянными стенами, башнями и окружающим их рвом в этом месте не было острой необходимостью, главной причиной этого были опасения царской администрации оставить «без присмотра» около тысячи черкас-переселенцев довольно далеко от Воронежа – центра управления краем [13, с. 42]. Попытка восстания в Землянске в сентябре 1670 г. – «землянская смута» – относится к наиболее изученным важным историческим событиям XVII века, связанным с Землянском [23, с. 41]. Об участии в этом событии черкас автором данной статьи уже было подготовлено отдельное небольшое исследование, и наиболее уместно в данном случае будет обратиться к некоторым его выводам [7, с. 45].

Прежде всего, необходимо отметить, что, как и в Острогожске, не все черкасы переходят на сторону разинцев, были как проправительственные силы, к которым относится черкасский атаман Осип Дашкеев, который «к шатости не приставал» [17, № 24, с. 33], так и вовлеченные в события восстания черкасы – в том числе сотник Евсей Михайлов, который стал одним из лиц, доставивших Дзиньковскому послание от разинцев [17, № 35, с. 46]. Именно из-за угроз Михайлова землянский воевода Тимофей Иванович Чевкин, согласно его словам, был вынужден закрыться в городе [17, № 24, с. 32], но открытого военного столкновения черкас с воеводой так и не произошло.

Небольшая группа землянских черкас – всего из восьми человек, принимала участие в походе восставших на Ольшанск, и один из них – Митрошка Колесников – позже во время следствия утверждал, что «с воровскими людьми и с черкасы в Ольшанской ходил пьян, не помня, а мысли де ево и хотения к воровству не было» [17, № 37, с. 49]. С одной стороны, это может отражать стремление Колесникова представить свои действия в наиболее выгодном для себя свете, с другой же – говорит о спонтанности действий восставших. Планы восставших, по словам Колесникова, были достаточно масштабны – «говорили де те воровские казаки идти ис под Ольшана к Рыбной и под Усерд, а с Усерда в Костенской, а с Костенска на Новой Оскол, а с Оскола де до Тулы» [17, № 24, с. 33]. События в Землянске, несмотря на всю их серьезность, завершились для правительства достаточно успешно – был казнен только один изменник – сын боярский Федор Мамин, и воевода Чевкин с помощью предпринятых, в определенной степени превентивных мер смог без потерь вернуть контроль над ситуацией в городе.

Волнения, связанные с восстанием Степана Разина на территории Воронежского края, затронули и город-крепость Усерд. При этом нужно отметить, что восстание в Усерде, так и не развернувшись в полной мере, было подавлено [15, с. 68]. Также исследователи отмечали, что успех Крестьянской войны в Слободской Украине Разин связывал с овладением городами Белгородской черты, звеньями которой были города Усерд, Ольшанск, Коротояк, Урыв и др. [29, с. 194]. Именно поэтому Усерд просто не мог остаться в стороне от ключевых событий. На данный момент нами найден только один документ, который, впрочем, дает вполне полную и достоверную картину всего, что случилось в Усерде в сентябре 1670 года – это выпись в доклад в Разрядном приказе о службе прежнего усердского воеводы Федора Шокурова [18, № 139, с. 151-153], который как раз занимал эту должность в 1670 году. В ней упоминается, что после захвата Острогожска и Ольшанска восставшие «хотели идти для воровства ж из Ольшанска на Усерд», и узнав об этом, «усерденя и иных городов всяких чинов люди» решили воспользоваться ситуацией в своих интересах – они взбунтовались, «гилем» пришли на двор к воеводе Федору Шокурову и начали ему угрожать «всячески и смертным убойством», а также в ожидании прихода восставших из Ольшанска разграбили имущество воеводы, увели лошадей. Но дальше угроз и грабежа усердские жители не пошли, никто из «начальных людей» в этом городе не был убит. В источнике нет информации о том, как именно повел себя воевода, есть только описание выпавших на его долю испытаний, но можно предположить, что, видимо, когда «животы у него на дворе грабили», сам Шокуров где-нибудь укрылся, чтобы не пострадать.

Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы другие местные жители, «усердяне грацкия служилые и жилецкие люди», которые всех «воров и грабильщиков» поймали и посадили в тюрьму одновременно с острогожцами, то есть 10 сентября. После этого в Усерд для расследования всего произошедшего по приказу воеводы Белгородского полка Ромодановского сразу же приехал из Курска сыщик Петр Каменев, который всех допрашивал и «розыскивал накрепко» [18, № 139, с. 152]. Уже в октябре он отослал отчет, а в ноябре был приведен в действие суровый приговор: несколько самых активных участников грабежа имущества Шокурова – усердцы «гулящей человек Давыдко Мерцалов, деревни Хмелевой жители и новоприхотцы Ивашко Бровкин, Андрюшка Данец, Лучка Дурнев, Гришка Соболев, Петрушка Осколенин, Акимко Андреев» при все горожанах были повешены; четверо детей боярских деревни Хмелевой были наказаны отсечением одной руки и одной ноги, еще одному участнику была отсечена нога и руки по запястье; двое усердцев были биты кнутом, чтоб другим, «на них смотря, на воевоцкой двор ходить гилем и животов грабить неповадно» [18, № 139, с. 152].

При перечислении всех виновных упоминается их место жительства и место в служебной иерархии, но при этом, что для нас весьма интересно, нет никаких упоминаний об участии черкас в этом выступлении, то есть в Усерде они, видимо, к взбунтовавшимся не присоединяются. Исключение составляет усердский сотник Владимир Медков, он вместе с уже упомянутым землянским сотником Михайловым привез Дзиньковскому письмо от разинцев [17, № 35, с. 46]. Видимо, Медков не был подвернут каким-либо наказаниям или опале, так как и позднее он упоминается в источниках как усердский атаман и сотник, причем последние из них относятся к 1692 [21, № 578, с. 1338] и 1701 году [20, № 152, с. 283].

Волнения, связанные с восстанием Степана Разина, в Усерде носили кратковременный и безопасный с точки зрения дальнейшего распространения характер: во-первых, само выступление имело больше грабительскую, чем антиправительственную направленность, так как восставшие хоть и «пограбили животы», но никого из должностных лиц не тронули; во-вторых, усердцы, ожидая прихода разинцев из Ольшанска, видимо, никакого плана дальнейших действий не разрабатывали, сложно даже выделить из них какого-то определенного лидера, так как наиболее сурово наказаны были сразу семь «пущих к тому воровству завотчиков»; при этом приговор, который был приведен в действие, был важен не только с точки зрения правосудия, но и выступал как суровая показательная мера, во избежание других таких же случаев.

Немного позднее, 27 сентября 1670 года, на территории Воронежского края, у города-крепости Коротояк произошло важнейшее событие – столкновение восставших казаков Фрола Разина, брата Степана Разина, с правительственными войсками, возглавляемыми воеводой Белгородского полка Григорием Григорьевичем Ромодановским. Эта выдающаяся страница истории Коротояка нас интересует, прежде всего, с точки зрения участия в событиях черкас, которые были размещены в этом городе в 1650-е годы [6, с. 14]. В 1670 году правительством была организована полная блокада Дона с севера – было запрещено любому судну спускаться вниз по Дону [14, с. 139]. И основной задачей Фрола Разина был прорыв экономической блокады, он должен был завладеть необходимыми для восставших хлебными запасами, которые были приготовлены для казаков и задержаны в связи с неустойчивой ситуацией в Воронеже и Коротояке. Основные события столкновения разинцев с правительственными войсками, их бой под Коротояком были уже рассмотрены в отдельном исследовании [4, с. 372-376], поэтому требуют уточнения только некоторые детали. Каких-либо отдельных данных об участии черкас Коротояка и Урыва в событиях на стороне разинцев нет. То есть нет никакой информации, которая могла бы указывать на переход черкас на сторону восставших или же участие в военных и диверсионных действиях на их стороне, что значительно отличается, например, от ситуации в Острогожске и Ольшанске. Можно сделать предположение, что коротоякские и урывские черкасы участвовали в столкновении либо в составе коротоякских сил, либо как часть войск воеводы Ромодановского.

Следуя хронологии, мы последовательно рассмотрели события восстания Степана Разина на территории Воронежского края 1670 года с точки зрения участия в них размещенного на этих территориях черкасского контингента. В начале мая 1671 года в Острогожске неожиданно появились острогожские полковые казаки – «Митька Васильев, Сидорка Остафьев с товарыщи 8 человек», которые участвовали в убийстве начальных людей Острогожска и походе на Ольшанск, а потом сбежали с разинцами на Дон. Как только их заметили в городе, сразу же всех посадили в тюрьму, а двоих «ис тех казаков пущих завотчиков и бунтовщиков» отправили к воеводе в Курск [18, № 63, с. 68-69]. В отношении этих казаков было проведено следствие, и это единственный пока встреченный нами в источниках случай, когда черкасы, участвуя в событиях восстания на территории Воронежского края, потом сбежали на Дон. Уместно отметить, что этот эпизод стал известен, прежде всего, благодаря их возвращению в Острогожск, что было замечено как населением, так и администрацией и способствовало началу судопроизводства. Представляется возможным, что черкасы-участники восстания, сбежавшие «на Дон», как и Васильев, Остафьев и их товарищи, но не вернувшиеся в Воронежский край, могли поселиться в других городах Российского государства – прежде всего на юге, на Дону.

Каковы же итоги участия черкас Воронежского края в восстании Степана Разина? Прежде всего – царской администрацией проведено расследование, казнены и наказаны основные участники, «завотчики» событий, но массовых наказаний не было. Вследствие перехода полковника Дзиньковского на сторону разинцев происходит смена полковой старшины, полк теперь возглавляет Герасим Карабут – преданный сторонник правительства. Среди рядовых полковых казаков-черкас наблюдается разделение – есть и те, кто присоединяется к восставшим, и те, кто участвует в борьбе с ними, в целом же едва ли можно говорить о массовом переходе черкас на сторону разинцев, и подтвердить это нам помогут цифры. В самом ярком проявлении восстания – в походе на Ольшанск – участвовал отряд в 400 человек, из них около 50 человек – это пришедший к Острогожску отряд Колчева, то есть примерная максимальная численность черкас-участников составляет 350 человек. Это количество можно сопоставить с общей численностью черкас (мужского контингента) в этот период, самые близкие имеющиеся данные – это 2215 человек в 1678 году [14, с. 206]. Таким образом, поддержка черкасами Воронежского края разинцев в количественном отношении была не слишком велика.

Как уже было отмечено исследователями, особенно интересен тот факт, что благоприятное отношение к острогожским черкасам со стороны правительства не изменилось даже после их участия в восстании [5, с. 73]. В сентябре 1670 года, до того как в Москве стало известно о событиях восстания в Воронежском крае, Острогожский полк получил жалованную грамоту, главным содержанием которой было право полковых черкас на винокурение и продажу вина. В 1672 году полк получил новую грамоту, в которой подтверждались все прежние права и привилегии, а также даровались новые земли.

При этом мы не можем не отметить то, что царская администрация с большим вниманием следила за тем, что происходило в Острогожске после событий сентября 1670 года. Например, в апреле 1671 года воевода Белгородского полка Григорий Ромодановский по распоряжению правительства писал новому полковнику Карабуту, «чтоб он острогожским начальным людем и черкасом учинил заказ под жестоким страхом, чтоб они для своих промыслов и ни для каких дел из Острогожского к донским верхним городком сами не ездили и никого не посылали» [18, № 51, с. 58], и от черкас требовалось неукоснительное выполнение приказов.

Список источников и литературы