что было при алексее михайловиче

«Тишайший» гром побед и реформ

Судите сами. За 31 год правления «тишайшего» царя произошли:

— никоновская реформа и церковный раскол, сохраняющийся и по сей день;

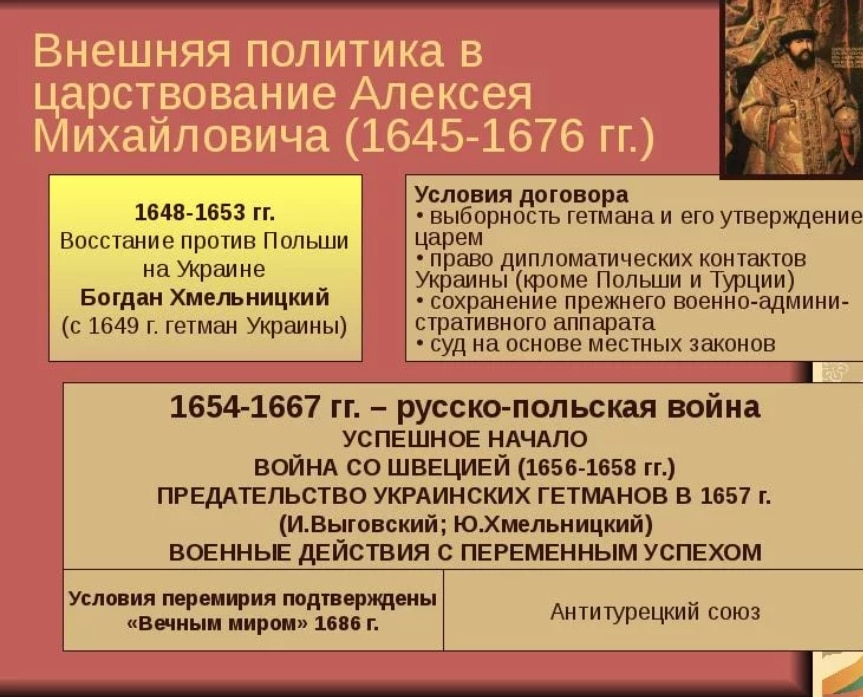

— воссоединение Украины с Россией;

— войны с Польшей и Швецией, продолжавшиеся 13 лет;

— провёден ряд реформ, в частности, военная (Пётр довел до логического завершения то, что было начато при Алексее Михайловиче), принято Соборное уложение 1649 года, создано семь новых приказов;

— произошли Соляной бунт, Медный бунт, Башкирское восстание, Соловецкое возмущение и крестьянская война Разина.

В общем, «тихим» период правления Алексея Михайловича ну вот никак не назовешь.

А вот сам царь был так прозван вполне заслуженно. Он ведь действительно был человеком тихим, богобоязненным, незлобивым. Бывало, срывался, но чаще всего быстро отходил. Например, простил сына своего доверенного сотрудника Афанасия Ордина-Нащокина, бежавшего в Польшу с секретными документами. Более всего любил соколиную охоту, пышные церемонии, чтение и военную теорию.

В общем, действительно тишайший… Но вот образцом государственного деятеля видел Ивана Грозного.

Одним из основных пунктов бюджетных расходов при Алексее Михайловиче были пожертвования — перед праздниками он лично обходил нищих, тюрьмы и КПЗ в приказных избах. При нем нищие фактически были госслужащими, поскольку молились за царя и соответственно за государство. А вот в Европе за бродяжничество и нищенство преследовали.

При всей своей непоказной религиозности царь был совсем не против развлечений.

На соколиную охоту, например, он, бывало, выезжал и дважды на дню. Только сокольников числилось в штате 100 человек, а охотничьих птиц держалось до 3000. Дворцовые крестьяне несли особую «голубиную повинность» на прокорм хищным птицам.

На Потешный двор тратилось порядка 75 тысяч рублей в год. Царь любил театр, ставился при нём балет. Он увлёкся украинским многоголосым пением и создал соответствующий хор, в который входило до 180 человек. Сам писал тексты распевов. При нём в Москве производились органы.

Впрочем, памятен он всё же не развлечениями, а реформами.

При Алексее Михайловиче было принято новое Соборное уложение, практически завершившее закабаление крестьян. В соответствии с требованиями дворянства (кстати, именно при Алексее Михайловиче дворянство оформилось в осознающее свое положение сословие) выход был запрещён, а сыск беглых крестьян возложен на государство. Тем самым были ограничены аппетиты олигархов, потихоньку переманивавших крестьян к себе.

Была начата военная реформа с упором на «полки нового строя». По сравнению со временами Михаила Федоровича мобилизационные возможности России не слишком изменились (около 90 тысяч), но численность солдатских и рейтарских полков была уже около 10 тысяч, причем служили в них в основном русские (в том числе на офицерских должностях). Кстати, при Алексее Михайловиче был построен первый большой военный корабль «Орел».

Глубоко реформировалась система управления. Власть Боярской думы существенно сократилась (большинство решений принималось в узком кругу, без боярского «приговора»). Расширились функции и число приказов, в частности, был создан Тайный приказ — орган непосредственного царского контроля (прямой предшественник ЕИВ Канцелярии). Собственно, правление Алексея Михайловича — время утверждения абсолютизма (хотя Земские соборы при нем еще проводились).

Проводились финансовые реформы. Введение, по предложению дьяка Назария Чистого, соляного налога (вместо стрелецких и ямских денег) было мерой интересной, но, увы, не оцененной общественностью, устроившей в этой связи бунт. Кстати, восстание было направлено против главы Земского приказа Леонтия Плещеева — феноменального взяточника… Неудачей завершилась и попытка ввести медные деньги вместо серебряных, которая привела к огромной инфляции и опять таки бунту.

Кстати, МВФ не вчера родился. Когда правительству царского «дядьки» Бориса Морозова (а он фактически правил первые годы царствования Алексея Михайловича) потребовались средства на оборону от татар, оно с легкостью необыкновенной начал экономить на выплатах дворянам и военным слугам. Например, казённым кузнецам и плотникам, подновлявшим городские укрепления, начали оплачивать только рабочее время. Последствие этого шага легко представить. Например, во время восстания Разина обнаружилось, что крепостная стена в городе Ефремове выше и толще, чем было по плану, но закрывает город только с трёх сторон…

Церковная реформа и раскол — тема отдельная. Раскол по формальным, внешним признакам и сейчас кажется удивительным, но надо знать особенности истории православия. Греческая церковь ведёт свою историю от катакомбных общин, где обрядность была ограничена требованиями конспирации. На Руси же православие изначально было государственным, и церковные обряды были одновременно обрядами государственными. Достаточно вспомнить «шествие на осляти» (обряд чисто московский), во время которого Патриарх ехал на лошади (символический въезд Иисуса в Иерусалим), а её вел под уздцы глава государства (великий князь, царь). Удивительно ли, что изменение внешней обрядности многим людям виделось изменой самой идее православного царства — Третьего Рима?

Именно при Алексее Михайловиче были вчерне очерчены новые границы России — была присоединена Украина, а экспедиция Семена Дежнева открыла Чукотский пролив и основала Анадырь.

При всём размахе свершений «тишайшего» царя обычно итог его деятельности подводится двумя фактами: Переяславской Радой и рождением младшего сына — Петра Великого.

Алексей Михайлович Романов

Фото Все

Видео Все

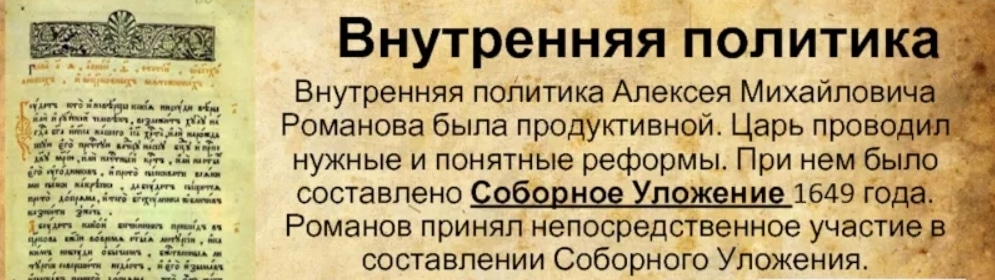

Внутренняя политика Алексея Михайловича

14. Тишайший. Царь Алексей Михайлович

Алексей Михайлович Романов — биография

Алексей Романов (Тишайший) – русский царь, стал вторым представителем династии Романовых, оказавшихся на российском престоле.

Каждый раз при упоминании русских царей, в памяти всплывают имена Петра Первого, Ивана Грозного, многочисленных Николаев и Александров. А вот Алексей Михайлович Романов почему-то остается в тени. Наверное, не зря его современники дали ему прозвище Тишайший, он таким и остается уже много лет. Хотя, если посмотреть правде в глаза, вряд ли без него сохранилась бы Российская империя.

Детство и юность

Родился Алексей Романов 19 марта 1629 года в Москве, в семье Михаила Федоровича Романова, первого русского царя династии Романовых и Евдокии Романовой (в девичестве Стрешневой), представлявшей мелкопоместный род Стрешневых.

Крестили наследника престола в Чудовом монастыре, в присутствии патриарха московского и всея Руси Филарета Никитича. Крестный отец Алексея Михайловича – келарь троицкой церкви Александр. Мальчика назвали Алексеем, так как согласно святцам 17 марта чтили день этого святого. До пяти лет Алексей находился на попечении царских «мам», потом его воспитанием занимался боярин Борис Морозов, который учил его грамоте и чтению.

К одиннадцати годам Алексей приступил к освоению письма и церковного пения. Его настольными книгами были Часослов, Деяния святых апостолов и Псалтырь. Он очень любил читать, и в тринадцать лет уже владел приличной библиотекой, где среди прочих книг были «Грамматика» и «Лексикон», выпущенные в Литве, и «Космография».

Молодой цесаревич не только усердно учился, он умел и отдыхать. Увлекался музыкой, любил лошадей. Большую роль в его воспитании и становлении сыграл именно боярин Морозов. Помимо прочего, он занимался и гардеробом престолонаследника, впервые примерил на него немецкие одеяния. Общественность впервые увидела цесаревича, когда ему исполнилось 14. Спустя два года умирает его отец, и 16-летний юноша оказывается на престоле. Его биография складывается так же, как и у отца, которому престол достался в таком же возрасте. Свою официальную резиденцию Романов обосновал в Коломенском.

Начало правления

Алексея обучали достаточно однобоко, поэтому после восхождения на престол, у него появилась масса проблем, которые он не готов был решать. По этой причине Романов еще больше сближается с боярином Морозовым. Первые три года он внимательно слушал все, что советовал боярин, но потом у него появился собственный взгляд на происходящее в государстве.

Характер юноши постепенно креп, становился жестче. По воспоминаниям иностранных гостей – А.Мейерберга, С.Коллинза, Г.Котошихина, Романов был добродушным, мягким и тихим правителем, соблюдающим церковные обряды. Три раза в неделю он не пил и не ел. Из-за особенностей своего характера и набожности его и прозвали Тишайшим.

Борис Морозов все так же пользовался большим авторитетом у молодого царя. Когда Алексей решил жениться в восемнадцать лет на дочери Рафа Всеволжского, то именно Морозов помешал этому бракосочетанию. Не прошло и года, как царь женился на Марии Милославской, а вскоре его примеру последовал и Морозов. Он взял в жены ее сестру – Анну.

Такой поворот событий еще больше усилил и без того огромное влияние Морозова на царский двор. Только теперь к нему присоединился и Милославский. Однако это не помешало Алексею выявить все промахи внутреннего управления государством, к которым имел непосредственное отношение Морозов. Тишайший решается на введение пошлины на соль. Благодаря введению нового налога отменялась соляная пошлина, ямские и стрелецкие деньги. Однако народу нововведение не понравилось. Ситуация еще больше накалилась из-за злоупотребления Милославским своими полномочиями. Последней каплей стали разговоры о том, что царь буквально преклоняется перед иностранными обычаями.

Такое положение дел спровоцировало начало Соляного бунта, который разгорелся не только в Москве, но и еще в нескольких российских городах. Граждане требовали выдать им Морозова, но в этом им было отказано. Тогда они ворвались в его дом, и в результате погибли два человека – окольничий Плещеев и думный дьяк Чистый. Царю пришлось искать выход, и он придумал спрятать боярина Морозова в Кирилло-Белозерском монастыре.

Благодаря этому бунту, новая пошлина на соль была отменена. Недовольство граждан сошло на нет, и Морозов смог снова переехать во дворец. Теперь боярин больше не лез в управление государством, хотя и пользовался благосклонностью царя. Первенствующее значение наконец-то полностью перешло к Романову.

Внутренняя политика

В вопросах внутренней политики царь руководствовался исключительно собственными знаниями и умениями. Он сделал несколько важных распоряжений, повлиявших на жизнь граждан. Алексей Тишайший запретил беломестцам иметь во владении земли, заведения, как торговые, так и промышленные. Крестьяне не имели права менять владельца, это же правило распространялось и на их семьи.

По мнению историков, внутренняя жизнь государства изменилась в соответствии с несколькими основными приказами царя. Среди них называют самые важные – Рейтарский и Хлебный приказы, Счетные и Тайные дела, Монастырский, Литовский и Малороссийский указы.

Большое внимание уделил царь и финансовым делам государства. Согласно его приказа были переписаны все тяглые дворы, с целью подсчета представителей мужского пола. Романов снова пытался ввести соляную пошлину, обновленную и доработанную, но снова потерпел неудачу.

Царь подписал указ о ликвидации мелких таможенных пошлин. Оставил только один вариант расчетов – передачу на откуп. В казне выявили недостаток денег, поэтому приступили к выпуску дополнительных средств, а именно медных монет. Результатом таких решений стало обесценивание медных денег в сравнении с деньгами из серебра. Это не очень удачное решение Романова спровоцировало новый бунт, получивший название Медный.

В 1667-м Алексей Тишайший принял еще одно непонятное решение, а именно, построить несколько морских судов. Для этого на Оке, близ деревни Дединово организовали судоверфь. Никто так и не понял, зачем Романову понадобились суда, ведь особо в них не нуждались. Только один из них выходил из порта и сумел добраться до Астрахани.

Алексей Романов не внес глобальных изменений в законодательство. Согласно его приказа, появилось Соборное уложение, состоявшее из воинского устава, Новоторгового указа, Новоуказных статей о разбоях и убийствах, а также поместьях.

Внешняя политика

Все силы монарха были брошены на защиту западных границ. Именно по этой причине он воевал с государствами, расположенными на западе. Самым главным своим противником Россия считала Речь Посполитую. Практически целый век российские правители отстаивали свои территории и пытались отвоевать чужие.

Но Романов даже с помощью военных действий так и не продвинулся в сторону Балтийского моря, хотя положительных этапов развития внешней политики ему все же удалось добиться. Территория России пополнилась Черниговскими и Смоленскими землями, которые отсоединились в Смутные времена. Алексей Тишайший воевал с крымскими татарами, пресекал их набеги, и даже сумел отодвинуть южные границы.

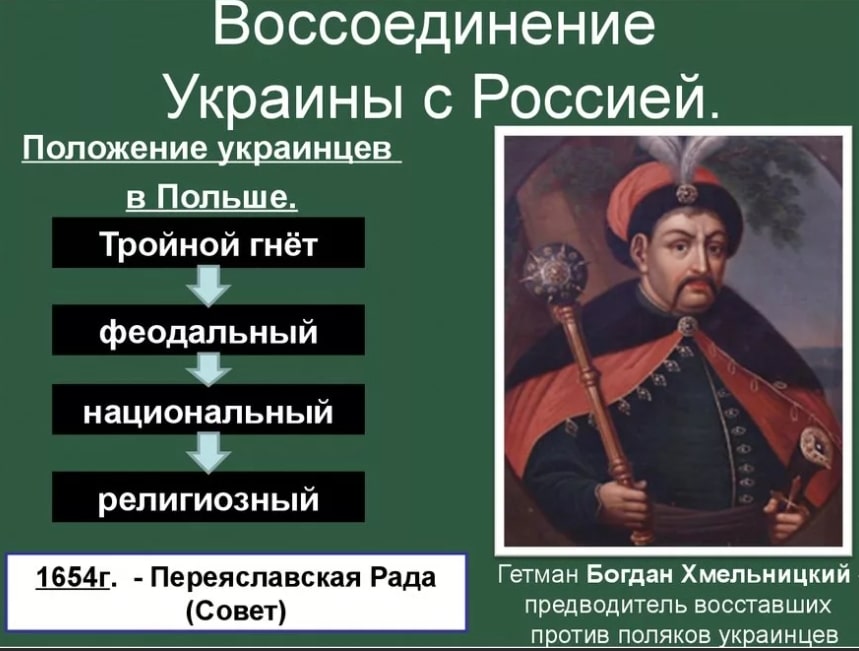

В годы правления второго представителя династии Романовых, часть украинских земель находилась на территории Польско-Литовского государства. Местные жители страдали от крепостного гнета, поэтому местная власть вскоре почувствовала всю силу их недовольства. Запорожские казаки тоже выступили против войск Речи Посполитой.

Запорожцы одержали победу, и правители засели за стол переговоров. Украина приобрела автономность, хотя поляков такое решение не устраивало. Казакам пришлось признать поражение, и их руководитель был вынужден искать союзника посильней. Только спустя несколько лет, после многочисленных попыток заручиться поддержкой России, казаки добились своего. Распоряжением земского собора российские войска объединились с казачеством, и выступили единым фронтом против ненавистных поляков.

1654-й стал знаковым как для Украины, так и для России. Государства объединились в единое целое. Власть над украинскими землями принадлежала гетману, который руководил большим казачьим войском. Такое положение дел не устраивало польско-литовскую сторону, и снова грянула война. На протяжении первых месяцев Романов одерживал сплошные победы, удалось захватить три десятка городов, среди которых был и Смоленск.

И тут Речь Посполитая пострадала от вторжения шведского короля. У поляков не было никакой возможности дать отпор западным войскам, поэтому к Швеции отошли ряд земель, и город Варшава. Романов не собирался уступать и пошел на вынужденную меру – заключение временного мира с Польско-литовскими властями. Потом оказалось, что стратегически это было очень неверное решение.

После смерти гетмана Богдана Хмельницкого, его преемник перешел на сторону поляков и выступил с войной против России. Романову было не под силу держать оборону одновременно от двух противников – поляков и шведов. Это противостояние унесло много жизней, и только после этого страны начали переговоры о перемирии. Результатом подписания мирного договора стала утрата Россией прибалтийских земель.

Личная жизнь

Царь Алексей Михайлович был женат два раза. Первый раз счастье в личной жизни монарх нашел в союзе с Марией Милославской. Она умерла в 44 года, успев родить тринадцать наследников. На протяжении двух лет Романов был один, а потом снова женился. На этот раз на Наталье Нарышкиной. В этом союзе родилось трое детишек.

Царю пришлось подымать на ноги шестнадцать детей. Три сына стали наследниками престола – Федор III, Иван V и Петр I. А вот с замужеством дочерей дела обстояли намного хуже, царю так и не удалось их устроить. Дети, рожденные в разных браках, отказывались общаться между собой, мало того, они часто враждовали. К сожалению, фотографий царского семейства нет, так как в те годы снимать еще не научились. По этой причине лица царя и его домочадцев остались только на полотнах художников.

Смерть

Алексей Михайлович Романов умер 9 февраля 1676 года. Причем для всех это стало большой неожиданностью, ему ведь было только 46 лет. Тишайший скончался от сердечного приступа.

Зато он успел оставить после себя престолонаследника. Романов еще за два года до трагедии назначил правителем сына Федора.

Ссылки

Россия в годы правления Алексея Михайловича

Историки описывают Алексея Михайловича как человека с кротким характером. Несмотря на то, что в его правление произошло больше всего бунтов, из-за которых XVII век назван «бунташным», сам Алексей Михайлович получил прозвище «Тишайший». В последнее время ученые склоняются к мысли, что это прозвище характеризует не черты характера царя, а его любовь к тишине и покою, и стремление к покою в государстве. В реальности же намерения Алексея Михайловича часто противоречили необходимости.

Внутренняя политика Алексея Михайловича

Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный русский художник второй половины XVII века

Внутренняя политика Алексея Михайловича продолжала в целом линию Михаила Федоровича на восстановление и усиление страны. Но времена изменились и в реформах Алексея Михайловича начинают всё сильнее проявляться некоторые новые черты и элементы.

Экономика. Восстановление после Смуты и появление мануфактур

Главной задачей, стоявшей перед Алексеем Михайловичем в начале его правления, было восстановление земель, которые были заброшены во время Смуты и интервенции. Наиболее всего пострадали земли к югу и западу от Москвы, меньший урон был нанесен территориям на севере.

В XVII веке ужесточается крепостное право. Различия между отдельными категориями крестьян стираются, однако права на крестьян отличались в зависимости от владельца: помещик мог делать с крестьянами почти все, что угодно (продать, передать, обменять), у дворцовых крестьян еще оставалась возможность сменить хозяина в результате пожалования, а церковные крестьяне не могли быть отчуждены от духовных феодалов.

Экономику начала XVII века еще можно назвать натуральным хозяйством, хотя крестьяне и помещики и обращались к рынку, чтобы приобрести товары, которые не могли произвести самостоятельно (например, железо и соль).

Однако важнейшим новшеством экономики XVII века стало появление мануфактуры. Мануфактура характеризуется тремя признаками: это, прежде всего, крупное производство, в котором используется разделение труда, и труд остается ручным.

Первые мануфактуры возникли в области металлургии. Их строили в наиболее подходящих для работы местах: там, где есть лес для растопки печей, и небольшая река, которая позволит использовать энергию воды. Первый завод был построен в Тульско-Кашинском районе голландским купцом Андреем Виниусом.

Помимо мануфактур, в XVII веке в России начал формироваться всероссийский рынок. Специализация регионов была связана не только с возникновением мануфактур, но и с мелкотоварным производством. Важнейшую роль в данный период играли ярмарки: Макарьевская (возле Нижнего Новгорода), Свенская (под Брянском); Ирбитская (на Урале).

В результате активного давления торговых людей на правительство в 1653 году появился Торговый устав, который устанавливал единую пошлину на ввозимый товар и вводил фактически протекционистскую политику (пошлина для иностранных купцов была выше).

Социальные движения

Как известно, большая часть восстаний «бунташного века» пришлась именно на правление Алексея Михайловича. Рассмотрим далее наиболее крупные из них.

Соляной бунт и городские восстания конца 1640-х гг. Соборное Уложение 1649 г.

Одним из самых значимых бунтов в правление Алексея Михайловича стало восстание в Москве 1648 года (известное также как «Соляной бунт»). Оно примечательно уже потому, что произошло в столице, а также тем обстоятельством, что требования восставших были удовлетворены. В восстании приняли участие посадские люди, стрельцы и дворяне.

Э.Э.Лисснер. Соляной бунт в Москве, 1648 г. Картина 1938 г.

Причиной восстания стала налоговая реформа 1646 года, проведенная близким к царю боярином Б.И. Морозовым. Боярин, приближенный царя и один из первых владельцев мануфактур, он решил вместо взимания стрелецких и ямских денег увеличить пошлину на соль и таким образом пополнить государственную казну.

Вместо ожидаемого результата реформа вызвала недовольство населения и сокращение покупки соли. В результате было решено вернуться к прежней налоговой системе, и после восстановления прямых налогов в 1647 году правительство решило собрать с населения недоимки по стрелецкому и ямскому налогу, который не выплачивался в течение года.

Помимо напряжения из-за налоговой политики в городе накапливались противоречия между ремесленниками черных слобод (эти ремесленники были обязаны платить налоги) и ремесленниками из белых слобод (жители белых свобод были освобождены от налогов и составляли серьезную конкуренцию жителям черных слобод). Горожане требовали упразднения белых слобод и уравнения их жителей в обязанностях и правах с остальным городским населением.

Дворяне, в свою очередь давно надеялись на увеличение срока сыска беглых крестьян и после того, как бояре несколько раз отказали им в этой просьбе, дворяне решили воспользоваться волнением, чтобы выразить свои требования.

Восстание началось 1 июня 1648 года. В этот день Москвичи попытались подать царю челобитную, однако толпу разогнали стрельцы. На следующий день москвичи ворвались в кремль и снова попытались вручить царю бумагу со своими требованиями, однако стрельцы снова разогнали толпу по приказу Морозова.

2 июня дома Морозова и других бояр были разгромлены. Вскоре после этого воевода Л.С. Плещеев, причастный к реформе, был растерзан толпой. Многие бояре пострадали, однако Алексею Михайловичу удалось спасти Б.И. Морозова (боярин был отправлен в ссылку).

На Земском Соборе было принято решение о необходимости создания нового уложения. Новый закон был выработан комиссией, во главе которой стоял Н.И. Одоевский, и утвержден 1 сентября 1649 года Земским Собором.

Уложение 1649 года стало универсальным источником права до 1826 года. Оно регулировало все стороны жизни русского общества: военную, социальную, экономическую, административную, семейную, духовную и т.д., и одновременно устанавливало меры наказания за нарушение норм, установленных законом.

В Главе XI Уложения закреплялся бессрочный сыск беглых крестьян, а урочные лета были отменены. Крестьяне навсегда становились собственностью помещика.

Велико значение Уложения как законодательного акта, который установил четкую сословную структуру общества и определил обязанности каждого из сословий: духовенства, дворян, посадских и крестьян.

Медный бунт

Причиной восстания в Москве 1662 года стала война России с Польшей, порождавшая значительные финансовые затруднения. Чтобы решить проблему финансирования, государство занялось взиманием недоимок и выпуском медной монеты. С началом денежной реформы (1656-1662 гг.) курс рубля резко снизился, и к 1662 году 1 серебряный рубль был равен 15 медным.

Восстание началось 25 июля 1662 г. Посадские люди и стрельцы направились в село Коломенское, где находился царь, с требованием выдать бояр, которые являлись организаторами реформы. Восстание было подавлено стрелецкими полками, вызванными в Коломенское. Впоследствии три полка, которые помогли подавить движение, стали личной гвардией Алексея Михайловича и пользовались различными привилегиями.

Движение под предводительством Степана Разина

Кульминацией скоротечного Медного бунта стало выступление под предводительством С. Т. Разина.

С XVII века крупные выступления возглавляли представители донского казачества. Эти люди находились на государственной службе, официально были военными и получали жалование. Правительству России необходима была эта сила для защиты границ, поэтому царь не пресекал походы за «зипунами» и боролся с негласным правилом – «с Дону выдачи нет», означавшем, что крестьян, бежавших на Дон, не возвращают помещикам.

После того, как казакам пришлось оставить Азов (1637 – 1642 гг.), Турки его значительно укрепили, поэтому территория, которую грабили казаки в своих походах, сильно сократилась, казаки почти лишились выхода к Азовскому морю.

В 1666 г. Произошло казачье восстание под предводительством Василия Уса. Восстание было подавлено, но впоследствии В.Ус примкнул к восстанию Степана Разина.

В 1667 году С.Т. Разин во главе казацкого отряда в тысячу человек двинулся к Волге. На реке он грабил караваны судов, а затем двинулся в сторону моря, минуя Астрахань, прошел вверх по реке Яик и взял Яицкий городок. Зиму казаки провели в захваченном городе. Следующей их целью стали западные берега Каспийского моря, где казаки успешно грабили владения иранского шаха.

Зиму 1668 – 1669 гг. казаки провели на о.Свином близ Гиляна, а в августе 1669 г. С.Т. Разин со своим отрядом высадился близ Астрахани. В городе появление удачливого атамана с богатой добычей произвело огромное впечатление. Казаки ходили в дорогой одежде, С.Т. Разин щедро раздавал награбленные богатства.

4 сентября 1669 г. С.Т. Разин отправился на Дон для подготовки новой военной кампании. На этот раз он планировал выступление против «изменников – бояр».

В походе 1670 года принимали участие и казаки, и русские крестьяне, а также, наряду с ними, татары, чуваши, мордва и другие народы Поволжья.

13 апреля 1670 года отряд С.Т. Разина без труда овладел Царицыным.

Восстание под предводительством С. Т. Разина

22 июня 1670 г. астраханцы сами сдались восставшим и добровольно открыли ворота войскам С.Т. Разина. Также добровольно сдались Саратов и Самара.

Добровольной сдаче городов способствовали «прелестные письма», которые рассылал С.Т. Разин. В них он призвал к восстанию против изменников, т.е. против всех госслужащих (бояр, воевод, дворян, приказных и т.д.).

С сентября 1670 г. и почти месяц С.Т. Разин осаждал Симбирск.

Ни сам С.Т. Разин, ни его соратники четко не обозначали своих целей и требований. Повод для возмущения у народа был: усиливался крепостнический гнет и власть государственной администрации, однако не только эти проблемы стали причиной похода С.Т. Разина. Действия казаков были во многом грабительскими, хотя в них на втором этапе проявился и аспект социального недовольства: восставшие грабили усадьбы помещиков и монастыри, караваны, шедшие по Волге. Ущерб экономике государства был огромен.

28 августа 1670 г. царь собрал отряд в 60 тыс. человек, которые отправились в Среднее Поволжье для поимки С.Т. Разина и подавления выступления. В это же время отряд, возглавляемый Иваном Милославским, был осажден в Симбирском кремле. Князю пришлось выдержать четыре повстанческих штурма.

3 октября 1670 г. люди Юрия Барятинского нанесли С.Т. Разину поражение под Симбирском, и новый отряд соединился с силами И. Милославского. С.Т. Разин отправился на Дон, намереваясь собрать новый отряд, но был схвачен и выдан царским войскам.

6 июля 1671 года С.Т. Разин был казнен на Красной площади. Множество легенд и песен об удачливом казаке С.Т. Разине надолго сохранились в народной памяти.

Реформа Патриарха Никона 1653 – 1656 гг. и Соловецкое восстание 1668-1676 гг.

В истории Русской православной церкви XVII век характеризуется двумя явлениями: попыткой установить примат духовной власти над светской и церковной реформой. Оба этих явления связаны с патриархом Никоном – властным и физически сильным человеком.

Никон стал патриархом в 1652 году. К этому времени он уже имел большой авторитет в глазах Алексея Михайловича и назывался «собинным другом» царя. Еще до вступления в статус патриарха Никон активно распространял идею примата духовной власти над светской.

Никон стал патриархом с условием, что царь Алексей Михайлович будет проявлять по отношению к нему полное послушание, как главному архипастырю. Царь согласился на это условие. Он, вопреки уложению 1649 года продолжал приобретать земли, активно вмешивался в светские дела.

Портрет патриарха Никона с клиром (Д. Вухтерс, 1660—1665 годы)

Истоки религиозного раскола на Руси XVII в. восходят к созданию в 40-х гг. кружка ревнителей древнего благочестия. В этот кружок, возглавляемый Стефаном Вонифатьевым, входили и Никон, и Аввакум. Ревнители пытались остановить сокращение времени церковной службы и пресечь беспорядки, которые нередко возникали во время богослужения, а также противостоять светскому влиянию на духовную жизнь населения.

Исправление церковных книг, необходимое для проведения правильных богослужений, надлежало проводить по образцу. Именно на выборе первоисточника взгляды участников кружка разошлись: одни считали, что за образец нужно взять древнегреческие книги (Никон), другие выступали за унификацию обрядов по древнерусским образцам (Аввакум).

С 1652 года, еще не являясь патриархом, Никон стал активно проводить церковную реформу, опираясь на греческие книги. Самым значительным изменениям подверглись обряды (теперь креститься нужно было тремя, а не двумя пальцами, кричать «аллилуйя» не дважды, а трижды, обходить вокруг аналоя против солнца, а не по нему); изменялась и одежда священнослужителей. Некоторые слова в священных текстах были заменены на другие (например, «певцы» заменены на «песнопевцев», «видевшие» на «узревших»).

Поначалу споры вокруг церковной реформы велись только в среде богословов, но как только Никон стал патриархом, борьба приобрела совершенно иной характер: протопоп Аввакум был сослан в Сибирь. Церковный собор 1666 – 1667 гг. объявил проклятие всем противникам реформы.

Отношения между царем и патриархом Никоном постепенно охладевали. Алексею Михайловичу не нравилось стремление Никона установить примат духовной власти над светской. В 1666-1667 гг., на Большом Московском соборе состоялся суд над Никоном. Бывший патриарх был заточен. Он побывал в нескольких монастырях до своей смерти в 1681 году.

Церковный собор 1654 года. Начало раскола. Алексей Кившенко, 1880 г.

После церковного собора народные массы тоже оказались вовлечены в борьбу. Появилось старообрядчество, представители которого выступали за возвращение прежних обычаев, старого образца богослужения. Среди раскольников было много представителей как черного, так и белого духовенства, встречались даже бояре (например, Феодосия Прокофьевна Морозова).

Картина Василия Сурикова «Боярыня Морозова», 1887 год.

Стрелецкие войска долго не могли добиться успеха, так как монастырь располагал значительными запасами продовольствия и был защищен крепкими стенами. Только в 1676 году монастырь пал из-за действий предателя, который указал армии тайный вход в монастырь. Монахи оказали ожесточенное сопротивление: из 500 священнослужителей в живых остались только 60.

Внешняя политика

Внешняя политика Алексея Михайловича также имела преемственный характер по отношению к политике Михаила Федоровича. Второму из Романовых предстояло наконец-таки вернуть Смоленск и ряд других территорий в состав России.

Воссоединение Украины с Россией и война с Речью Посполитой (1654-1667 гг.)

В 1648 году в Речи Посполитой вспыхнул мятеж казаков, недовольных социальным, национальным и религиозным угнетением. Казаки одержали несколько побед, но затем Польша начала одерживать верх над восставшими. Чтобы избежать поражения, лидер восстания, Богдан Хмельницкий, обратился к Алексею Михайловичу с просьбой сделать Украину территорией, подвластной России. Восставшие казаки надеялись, что находиться под властью России, которая тоже исповедовала православие, будет не так тяжело.

В октябре 1653 года Земский Собор одобрил намерение царя принять предложение Богдана Хмельницкого.

8 января 1654 года по решению Переяславской рады Украина официально вошла в состав России. Это и стало поводом для начала войны с Речью Посполитой.

В 1654 состоялся Государев поход. В результате него был взят Дорогобуж, Витебск, Дубровна, Полоцк, Гомель, Борисов (Шепелевичи) и Смоленск. В 1654 г. началась неудачная для России осада Старого Быхова. В 1655 г. произошла безрезультатная для обеих сторон битва на Дрожи-поле (под Охматовом). В битве 1655 года под Брестом, Могилевым и Вильной (Вильнюс) победу одержала Россия.

Швеция использовала ослабление Польши, чтобы оттеснить ее от побережья Балтийского моря. Вмешательство в войну Швеции немало способствовало победе России.

Наконец, в 1667 было заключено Андрусовское перемирие между Россией и Речью Посполитой. Польша признала власть России над Левобережной Украиной, но Белоруссия осталась во власти Польши.

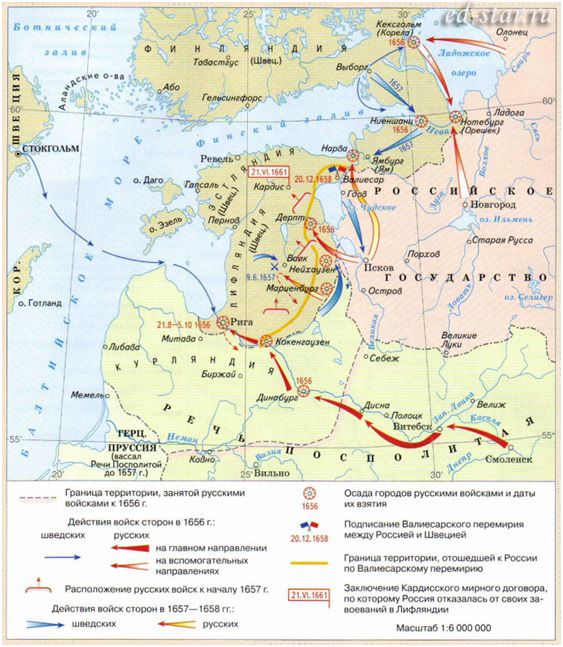

Война со Швецией 1656 – 1658 гг.

Причиной русско-шведской войны стало желание вернуть прибалтийские территории, потерянные в результате событий 1617 года.

Карта русско-шведской войны 1656-1658 годов

Первой активные действия начала русская армия. В 1656 году началась военная кампания против Швеции, в результате которой были взяты города Динабург и Кокенгаузен, крепости Нейгаузен, Ацель и Кастер, блокирована крепость Орешек и взят Ниеншанец.

В 1657 году Россия надеялась принудить Швецию к миру и закрепить за собой завоеванные территории, однако шведским войскам удалось заставить русскую армию отступить и зимовать в Пскове.

В 1658 году военные действия сосредоточились в Ингерманландии. Россия потерпела поражение под Нарвой, затем шведская армия освободила Ямбург и Ниеншанц.

В 1661 г. был заключен Кардисский мир между Россией и Швецией. Он закрепил отказ России от претензий на Балтийское побережье и подтвердил границы, установленные в 1617 году. Впоследствии получить выход к Балтийскому морю удастся Петру I.

Таким образом, Россия в годы правления Алексея Михайловича не только продолжала восстанавливаться после Смуты, но и начала активно заявлять о себе на международной арене. Более того, уже при Алексее Михайловиче всё более четко начинают проявляться те тенденции к абсолютизму и западноевропейской культуре, которые в полной мере расцветут при Петре I.

О синхронных событиях Всеобщей истории, проверяемых на ЕГЭ, и оценках Алексея Михайловича в историографии читайте здесь.