что было после неолитической революции

Что такое неолитическая революция: причины и последствия. 6 класс, кратко

Неолитическая революция – суть понятия. Обществознание, 6 класс. Неолитической революцией называют переход от присваивающего хозяйства к производящему. Неолитическая революция: первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Каковы ее причины и последствия?

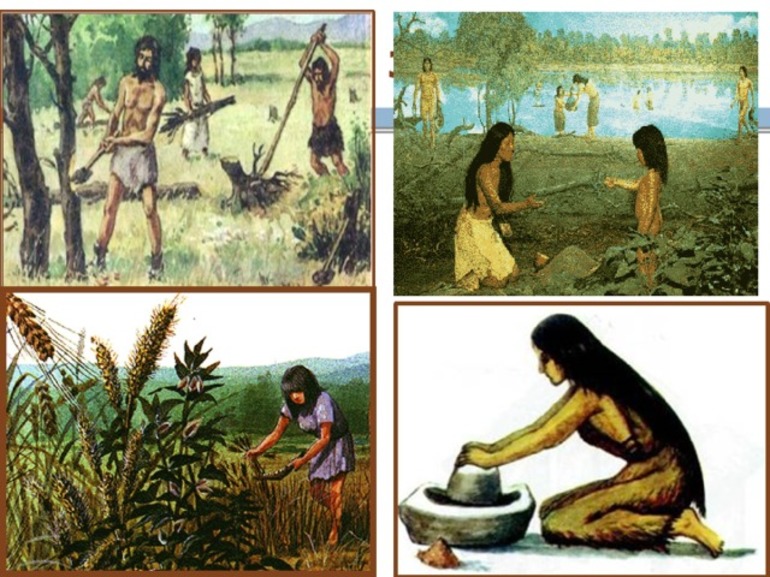

Неолитическая революция — это переход от присваивающего хозяйства к производящему. Когда люди вместо охоты и собирательства стали заниматься сельским хозяйством, научились выращивать растения и разводить животных, заниматься ремеслом, — это и была неолитическая революция.

Эта аграрная (сельскохозяйственная) революция называется неолитической, потому что происходила в эпоху неолита — в новом каменном веке. Предположительно, одомашнивание животных началось 12–10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Примерно тогда же люди начали выращивать растения — например, ячмень и пшеницу.

То же самое стало происходить и в других частях мира — например, в Индии и в Китае. Вероятнее всего, в отдельных регионах до производящего хозяйства люди додумались самостоятельно. При этом и сегодня кое-где в отдаленных уголках планеты люди живут охотой и собирательством, там неолитическая революция так и не произошла.

Термин «неолитическая революция» ввел в оборот в 1923 году археолог Гордон Чайлд, изучавший истоки европейской цивилизации. Он также писал об «урбанистической революции», связанной с возникновением городов.

Причины неолитической революции

Гордон Чайлд связывал неолитическую революцию с окончанием ледникового периода и изменениями климата, заставившими людей мигрировать в плодородные оазисы. Там якобы они приручили животных и одомашнили растения. Но в дальнейшем эта гипотеза не нашла подтверждений.

Возможно, у неолитической революции были демографические причины: численность людей росла, охота и собирательство уже не могли их прокормить. К тому же, исчезла мегафауна — огромные животные, охота на которых позволяла быстро добывать массу пищи. Тогда-то людям пришлось научиться самим разводить животных и выращивать зерно.

Предпосылкой перехода к производящему хозяйству могло стать постепенное накопление знаний, взаимное приспособление человека и природы. Не исключено, что люди сначала защищали дикорастущие растения, чтобы те успели созреть, а затем догадались сажать их сами. Нечто подобное могло произойти и с животными: сначала люди охотились на дикие стада, потом взяли их под опеку и наконец полностью одомашнили.

Вероятно также, что земледелие стало возможным благодаря стабилизации климата: погода и смена сезонов стали более предсказуемыми, что позволило людям планировать наперед и заниматься сельским хозяйством.

Последствия неолитической революции

Неолитическая революция стала самым важным изменением за время существования человечества.

Человек разумный существует на Земле не меньше 200 тысяч лет, и большую часть этого времени (как минимум 190 тысяч лет) все люди жили небольшими группами охотников и собирателей. Лишь с появлением производящего хозяйства ситуация начала меняться.

Благодаря сельскому хозяйству производительность труда повысилась, пищи стало больше. Население стало быстро расти.

Произошло разделение труда: одни стали земледельцами, другие — скотоводами, третьи — ремесленниками. Кто-то продолжил заниматься охотой, но это уже была отдельная профессия. Возник товарообмен, зародилась торговля.

Вместо отдельных небольших групп охотников появились крупные общности людей; вместо родовой общины — соседская. Стали возникать первые города.

Для защиты и нападения на соседей создавались вооруженные отряды, первые армии. Возникла необходимость в управленцах, политической власти. К третьему тысячелетию до н.э. появились первые государства: цивилизация возникла в Месопотамии, Египте, Индии, Китае.

Так образовалось традиционное аграрное общество, просуществовавшее несколько тысяч лет.

К концу неолитической революции люди изобрели письменность, и теперь информацию можно было передавать не просто из уст в уста. Это резко ускорило накопление знаний, развитие научного прогресса и культуры, привело в итоге к появлению современной цивилизации.

Порой неолитическую революцию рассматривают не только как позитивное явление. Перейдя к производящему хозяйству, люди вступили в противоречие с природой. Они променяли естественную для своего вида охоту на монотонный сельскохозяйственный труд. Изменились диета и образ жизни, свойственные человеку. Человек стал менять окружающую среду, приспосабливая ее к своим потребностям, это приводило к экологическим проблемам.

И все же для людей неолитическая революция стала огромным благом. Благодаря развитию технологий и знаний люди стали лучше питаться, дольше жить, больше знать о мире и о себе. Все блага современной цивилизации были бы невозможны, если бы 10 тысяч лет назад люди не сделали первый шаг к ним, перейдя от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и ремеслу.

Контрольная работа: Неолитическая революция: причины и значение

Тема: Неолитическая революция: причины и значение

Тип: Контрольная работа | Размер: 27.67K | Скачано: 132 | Добавлен 15.10.15 в 01:26 | Рейтинг: +2 | Еще Контрольные работы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Причины неолитической революции. 4

2. Последствия неолитической революции. 8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 12

ВВЕДЕНИЕ

Много тысячелетий первобытное общество существовало, практически не изменяясь. Развитие его шло настолько медленными темпами, что было почти не ощутимо. Существенные изменения в различных сферах жизни общества начались лишь в последние века, до этого же уклад жизни людей не менялся десятками тысяч лет.

Значение изменений, которые произошли в жизни первобытного человека, огромно. При переходе к производящему хозяйству были запущены процессы, которые в итоге привели к практически повсеместной смене примитивных отношений на цивилизованные. Появился целый ряд принципиально новых явлений в жизни человека. Неолитическая революция знаменовала отступление первобытности, хотя этот процесс проходил неравномерно.

Цель работы: охарактеризовать неолитическую революцию.

Структура работы: введение, основная часть, заключение, список использованной литературы.

1. Причины неолитической революции

Неолитическая революция это глобальная революция, качественный скачок, благодаря которому цивилизация совершила переход от присвающего хозяйства (охоты и собирательства) к производящему (земледелию и скотоводству), породила классы, город, государство, культуру.

Термин «неолитическая революция» ввел в 1949 английский археолог Гордон Чайлд, близкий по своим концептуальным предпочтениям к марксизму и предложивший термин по аналогии с марксистским понятием «промышленная революция». Эта революция, по Чайлду, «трансформировала человеческую экономику, дала человеку контроль над его собственным запасом продовольствия», создав тем самым условия возникновения цивилизации. Поскольку понятие «промышленная революция» к середине 20 в. уже стало общепринятым, то и термин «неолитическая революция» быстро завоевал популярность. Другие варианты названий этого исторического события (например, «революция в производстве пищи», «земледельческая революция») не получили поддержки специалистов.

В настоящее время неолитическая революция считается одним из трех главных революционных изменений в экономике – наряду с промышленной и научно-технической революциями.

Неолитическая революция стала завершающим этапом развития простых обществ и прологом к сложному обществу. К сложным обществам относятся такие, где появляется прибавочный продукт, товарно-денежные отношения, социальное неравенство и социальная стратификация (рабство, касты, сословия, классы), специализированный и широко разветвленный аппарат управления.

Социальным последствием неолитической революции стало появление аграрного общества. Специализация племен, как в скотоводстве, так и в земледелии вызвала рост продукции, которую легко можно было обменять на другие товары. Избыточный продукт, характерный для этапа вожаков, изменился прибавочным продуктом, который, в отличие от первого, можно использовать не только для продажи, но и для эксплуатации наемного труда. По сути, избыточный продукт ненамного превышал жизненно необходимый продукт и представлял собой скорее продуктовые запасы. При таком уровне человеку приходиться терпеть жалкое существование и весь рабочий день посвящать добыванию пищи. Недаром социологи говорят, что традиционное, прежде всего, первобытное общество, это такое, в котором у людей нет досуга.

— ни одно животное никогда не занималась земледелием или фермерством;

— именно земледелие привело к появлению человеческой цивилизации, письменности, классов, городов и т.п.;

— практически все население планеты, за малым исключением, существует сегодня, благодаря продуктам, полученным от земледелия;

— почти вся земля, пригодная для пашни, сегодня отдана земледелию;

— возникнув 10 тыс. лет назад, земледелие пережило все другие хозяйственные уклады и типы экономики, не утратив своей актуальности.

Эффективность труда при земледелии выросла, а вот качество жизни людей ухудшилось. Для своего собственного прокорма и прокормления семьи охотникам и собирателям приходилось работать гораздо меньше часов в сутки, чем их более цивилизованным, вооруженным плугом и тягловой силой, потомкам. Первобытный человек не только менее работал, он выглядел лучше, был более здоровым, питаясь натуральной пищей, больше двигаясь, умея выживать в любых непригодных условий. Земледелец производил продукции в десятки раз больше собирателя или огородника.

На смену избыточного продукта, достаточного для прокорма нескольких людей, пришел прибавочный продукт, достаточный для прокорма целых классов, которые не занимались полезным трудом. Земледелец производил то, что другие отбирали у него, заставляя его работать еще больше, но уже не на себя, а на чужих людей. Именно при земледелии появились не существовавшие ранее эксплуатация труда, отчуждение продукта, невиданное социальное неравенство, паразитарные классы, которые управляли обществом, но не были заняты общественно-полезным трудом.

Непонятны причины, которые заставили общество охотников и собирателей, которые жили довольно неплохо, перейти к земледелию, в результате чего им стало жить намного труднее. Что же заставило людей изобретать более совершенные орудия труда, приручать животных, окультуривать растения, пресечь бродяжничество и заняться строительством постоянных поселков?

Здесь мнений много, называют и перенаселенность Земли, и резкую смену климата, потенциальное любопытство и гениальное прозрение, сужение ресурсной базы через превращение степей в пустыни, переход к частной собственности на землю, естественный отбор, изменение генетического кода, новая система адаптации к окружающей среде и многое другое. Ни одна из них пока не нашла подтверждения фактам, хотя все больше звучит мнений, что причиной все же была экология, потому что все приближалось к экологической катастрофе.

Но все равно выглядит непонятным то, что примерно 10 тыс. лет назад в разных уголках планеты появились группы людей, которые неожиданно бросили предыдущий способ хозяйствования, собирательство, которое практиковали десятки тысяч лет, и стали медленно переходить к новому образу жизни. Они приручили диких животных ради получения молока и мяса, окультурили дикие растения и овощи ради выпечки хлеба и получения для организма дополнительных углеродов, выделили участки земли и применили на них неизданные ранее орудия труда.

Вследствие развития земледелия, резко изменилась диета человека. Рядом с пшеницей в рационе важное место стало занимать молоко. В отличие от всеядности первобытных людей, рацион земледельцев можно назвать выборочным. Он основывался на том, что вырастил сам человек, а не на том, что он находил в природе в готовом виде. Земледелец мог подбирать в растениях необходимое сочетание съедобных и вкусовых элементов, воздействуя на такие свойства растений, как урожайность, кустистость и морозостойкость. Вместе с тем избирательность диеты означала ее специализацию и сужение ассортимента.

Первые несколько тысяч лет, пока человечество экспериментировало в области растениеводства и селекции, его рацион был очень скудным: различать дикие растения уже человек не умел, а новый хозяйственный уклад еще не обеспечивал необходимого разнообразия в рационе.

2. Последствия неолитической революции

«Неолитическая революция» повлекла за собой изменение диеты человека, что вряд ли пошло ему на пользу. Даже сейчас разнообразие нашей диеты меньше, чем у первобытных людей. Во многих местах долгое время однообразие питания было просто поразительным. В древнем Шумере, в частности, основу питания составлял ячмень и немного растительного масла. Овощей и фруктов было очень мало, а поесть мяса простому шумеру удавалось только на храмовых праздниках.

При переходе к земледелию впервые появился у людей кариес, который был неизвестен охотникам и собирателям, которые жевали жесткие стебли растений, а также корнеплоды, клубни и луковицы. Ученые утверждают, что предки человека долгое время питались смешанной пищей. Они использовали и нагретую на огне пищу, подогретую с добавлением трав воду. Зерновые и молочные продукты в еде практически отсутствуют.

По другим данным, человек эпохи позднего палеолита употреблял много животного белка, что могло способствовать быстрому физическому развитию и половой зрелости, но не долголетию. Человек выживал, употребляя ягоды, плоды и съедобные коренья.

Однако причина такого качественного скачка человеческого общества остается всеравно невыясненной. По нашему мнению, здесь следует более пристальное внимание уделить тому обстоятельству, что земледелие позволило устроить массовую эксплуатацию людей планеты. Кому именно это было нужно, причем, настолько, что даже ради этого был изменен весь ход развития человеческой цивилизации и направлена именно на тот путь, по которому она идет и до сих пор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, неолитическая революция– произошедший в позднепервобытном обществе революционный переворот в производстве, связанный с переходом от присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для формирования раннеклассового общества.

Этот переход изменил всю материальную основу жизни первобытного общества, ее социальную и духовную организацию и является очень важным в истории человечества.

Достижения «неолитической революции» приводит первобытное общество к социальному расслоению общества, появлению классов, вплотную подводит человечество к возникновению цивилизации, и становится логической предпосылкой возникновения государства. Таким образом, государства, как новая форма организации жизни общества, возникают объективно в силу определенных факторов: материальных, организационных, идеологических.Неолитическая революция была первым звеном цепи последовательных преобразований системы общественной жизни, в результате которых, в конечном счете, возникла цивилизация, а вместе с ней и наука.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Общая характеристика

Понятие «неолитическая революция» ввел в научный оборот уроженец Австралии Вирд Гордон Чайлд, выдающийся историк и археолог XX века. Для определения критериев неолитизации ученый рассматривал не только специфику производящего хозяйства, но и целый ряд факторов, влияющих на весь образ жизни человека того времени.

Кочующие с одной территории на другую группы охотников и собирателей, составляющие основную массу общества эпохи мезолита, осели в поселениях возле своих угодий, коренным образом преобразуя окружающую среду посредством обработки вспаханной почвы и хранения полученного урожая в специальных постройках.

Небывалый рост производительности труда обернулся демографическим взрывом. На этом фоне создавались вооруженные отряды, охраняющие земли от набегов врагов, возникло разделение труда, оживился товарообмен, появились первые собственники и централизованные административные центры. Наметилось разложение общинного строя. Новые системы знаний позволили передавать информацию следующему поколению не только в устной форме, но и в письменной.

Предпосылки перехода к земледелию

В X — IX тыс. до н. э. назрел переход к финальному витку каменного века — неолиту. Этот период характеризуется прежде всего усовершенствованной техникой обработки камня. Человек в совершенстве освоил следующие операции:

Это позволило наладить производство совершенно новых каменных орудий, а также приспособлений из дерева и кости, глиняной посуды. Появились и модернизировались примитивные средства передвижения (лодки, сани, лыжи). Несмотря на все достижения эпохи мезолита, стало очевидным, что охота и собирательство постепенно изживают себя — им на смену пришли земледелие и скотоводство.

Согласно теории Чайлда, причиной неолитической революции стало изменение климатических условий в конце ледникового периода. В итоге люди стали массово мигрировать в наиболее благоприятные для проживания и ведения хозяйственной деятельности районы.

Количество свободных территорий для охоты и собирательства таяло на глазах. Дисбаланс между числом людей и имеющимися природными ресурсами вылился в острую социальную проблему — продовольственный кризис. В сложившихся условиях только переход к земледелию мог спасти человечество от неминуемой катастрофы в виде глобального голода. Отказ от экстенсивной модели ведения хозяйства в пользу интенсивной экономики предполагал, что с одного и того же земельного участка, благодаря усовершенствованным орудиям труда и новым изобретениям, удастся получить больше продуктов.

Все эти и другие связанные с ними преобразования, включая и такое важное обстоятельство, как накопление опыта и навыков, привели к кардинальной трансформации в системе материального производства.

Зарождение и сущность производящего хозяйства

Родиной земледелия, по мнению выдающегося советского ученого Вавилова, были долины рек «плодородного треугольника» на Анатолийском плато, где располагается территория современной Турции. Также к центрам происхождения культурных растений относят следующие освоенные человеком части мира:

По имеющимся сведениям, первым одомашненным злаком стал ячмень. В X— VIII тыс. до н. э. его уже выращивали на склонах Иранского нагорья и на западном берегу реки Иордан. В результате переселения народов в речные долины субтропической зоны земледелие получило простор для своего триумфального шествия. За 4 тыс. лет оно распространилось по всей Европе.

В VII—VI тыс. до н. э. в Северной Африке, на Ближнем Востоке и Балканском полуострове вовсю шел процесс одомашнивания (доместикации) мелкого рогатого скота. Несколько позже люди приступили к разведению тягловых животных, ставшими главными источниками механических усилий до изобретения первых машин.

Признаки неолитической революции в первую очередь отмечались там, где складывались условия, которые не способствовали охоте и собирательству, а также в местности с высокой плотностью населения.

Исторические последствия

Одним из главных результатов неолитической революции является переход от кочевого образа жизни к оседлому. На смену временным лагерям пришли крупные стационарные поселки. Зародилось пашенное земледелие, основанное на использовании запряженного плуга.

Важное значение имеют преобразования, которые произошли в социальной сфере. Возникло расслоение общества на разные категории людей. По сути, был заложен фундамент феодализма. Земледельцы производили то, что отнимали у него представители привилегированных слоев, заставляя трудиться с еще большей отдачей, но уже не на себя, а на эксплуататоров.

Место избыточного продукта, достаточного для пропитания одной семьи, занял прибавочный, позволяющий накормить огромную группу людей, не занимающихся полезным трудом.

Увеличившаяся в несколько раз плотность населения и постоянный контакт с домашним скотом повысили смертность от инфекционных заболеваний. Пока люди жили врозь и мелкими общинами, вирусы и бактерии распространялись не так быстро.

Животноводство и земледелие заметно усилило антропогенное воздействие на биосферу. Человек, не задумываясь о последствиях неолитической революции, уничтожал растения, превращая некогда богатые лесами территории в бесплодные пустыни.

В результате состоявшихся социально-экономических преобразований, бурного роста численности населения было положено начало развитию нового типа цивилизации и становлению государств. Уже тогда началось формирование первых очагов государственности в долинах таких крупных рек, как Евфрат, Нил, Тигр.

Неолитическую революцию по праву можно считать первым звеном цепи последовательных преобразований системы общественного устройства. Никакие открытия последних 10 тыс. лет не идут в сравнение с тем феноменальным скачком, который совершило человечество благодаря одомашниванию животных и окультуриванию растений.

Что было после неолитической революции

Производящее хозяйство до сих пор остается основой существования человечества.

Переход к производящему хозяйству у ряда племен и народов начался в период мезолита и завершился в неолите.

Появление производящего хозяйства коренным образом изменило жизнь человечества, взаимоотношения внутри сообществ людей, порядок управления в них.

Причины неолитической революции. Около 12 тыс. лет назад закончилось последнее крупное оледенение Земли. За сравнительно небольшой отрезок времени тундра и часть территории, где лежал вечный лед, покрылись лесами. Казалось, подобные перемены облегчат жизнь людей, однако во время таяния льда вымерли мамонты и многие другие крупные животные, на которых первобытные люди привыкли и умели охотиться и которые давали им пищу, шкуры, кость для изготовления различных предметов. Пришлось осваивать охоту на мелкую дичь, птицу, больше внимания уделять ловле рыбы. Теперь родовые общины в поисках добычи вынуждены были часто переходить на новые территории.

В этот период были изобретены лук со стрелами, различные ловушки, капканы. Другим изобретением стал бумеранг, имевший свойство при неудачном (не поражающем добычу) броске возвращаться назад. Люди строили лодки и плоты, на которых плавали не только по рекам и озерам, но и выходили в море.

Таяние ледника имело тяжелейшие последствия для общин Передней Азии (территория современных Турции, Сирии, Израиля, Палестины, Ирака, Ирана и некоторых других стран). В период палеолита здесь охотились на диких баранов, кабанов, козлов, быков, собирали злаки — пшеницу, ячмень, просо. В диком виде эти растения растут только в горных районах Передней Азии.

После окончания оледенения в Передней Азии началась страшная засуха, что привело к гибели многих животных и растений. Экологический кризис заставил людей искать новые источники существования. Выход был найден в искусственном разведении растений и приручении (одомашнивании) животных.

Первыми были одомашнены в X — IX тысячелетиях до н.э. овцы и козы, в VII тысячелетии до н.э. приручили свинью и корову. В глубокой древности произошло также одомашнивание кошки, которая спасала запасы зерна от грызунов. (Собака была одомашнена еще охотниками палеолита).

Из растений первыми стали выращивать пшеницу, ячмень, просо, чечевицу. Позже научились разводить плодоносящие деревья — сливы, груши, персики, абрикосы, яблоки, виноград и т.д.

Древнейшая стоянка со следами сельского хозяйства, обнаруженная на севере Ирака, датируется X — IX тысячелетиями до н.э.

Когда климат стал более влажным, сельское хозяйство распространилось почти по всей Передней Азии и некоторым соседним территориям (Египет, юг Европы, Средняя Азия и др.). На новых землях выводили новые виды культурных растений и животных. Так, в Средней Азии одомашнили верблюда.

В ряде мест сельское хозяйство возникло самостоятельно, вне связи с Передней Азией. К таким местам, безусловно, принадлежит Америка, где стали выращивать кукурузу, томаты. Рис «одомашнили» в Индии и Китае. Возможно, в Европе был самостоятельно одомашнен крупный рогатый скот. Однако «предками» большинства домашних животных (овцы, козы, коровы) и растений (пшеница, ячмень, просо) считаются дикие животные и растения, которые имелись только в Передней Азии.

Злаковые культуры и домашние животные, полученные древними жителями Передней Азии, и поныне остаются основными источниками пищи для человечества.

Для полива полей стали строить каналы и бассейны, постепенно ирригационные (оросительные) сооружения становились все сложнее. Поля стали обрабатывать не только мотыгой, но и сохой и плуго м. Со временем для пахоты начали использовать быков.

На поселении земледельцев и скотоводов рубежа VIII — VII тысячелетий до н.э. Чайёню-Тепеси в Малой Азии найдены древнейшие изделия из самородной меди. С V — IV тысячелетий до н.э. на Ближнем Востоке наступает период энеолита — меднокаменного века (переходного от каменного к бронзовому веку). На территории Европы начало энеолита датируется III тысячелетием до н.э. Бронзовый век начался на Ближнем Востоке в конце IV — III тысячелетий до н.э., а в Европе во II тысячелетии до н.э. Изделия из железа ( железный век ) начали изготавливать с конца II тысячелетия до н. э. в Передней Азии и в I тысячелетии до н.э. в Европе. После освоения массового производства изделий из железной руды каменные орудия окончательно исчезли.

Люди, некогда обитавшие на Южном Урале, также внесли свой вклад в неолитическую революцию. Именно здесь найдены самые древние в мире кости одомашненных лошадей.

Появление одомашненных лошадей резко ускорило ход истории. Лошади облегчали связь между разными народами, что способствовало их взаимному развитию. Неслучайно в регионах, где не было возможности приручить лошадь, развитие шло медленно (Америка, Австралия).

Произошло так называемое первое крупное общественное разделение труда — выделение земледелия и скотоводства в отдельные хозяйственные комплексы.

В поселениях земледельцев стали появляться люди, которые специализировались на производстве различных изделий из камня, металлов или глины, на изготовлении тканей и т.д. ( ремесленники ). Со временем многие стали жить исключительно за счет ремесла.

Произошло второе крупное общественное разделение труда — отделение ремесла от земледелия и скотоводства.

У скотоводов родовые отношения сохранялись дольше, чем у земледельцев. Стада еще длительное время оставались общей собственностью рода.

Со временем уходило в прошлое равенство внутри общины. Некоторые семьи становились более состоятельными, чем другие, накапливали богатства.

По мере развития материального неравенства нарастало и неравенство в сфере управления. Более состоятельные члены общины начинали оказывать все большее влияние на управление. В народном собрании слово таких людей становится решающим. Власть вождя теперь сохранялась и в мирные периоды и постепенно начала переходить по наследству. В условиях нарастания неравенства многие обычаи и традиции переставали эффективно регулировать жизнь. Вождям приходилось разрешать споры между соплеменниками, наказывать их за проступки, которых раньше не могло быть. Например, после появления у отдельных семей собственности, возникло воровство, которого до того не знали, поскольку все было общим.

Развитию неравенства способствовало увеличение числа столкновений между племенами. В период палеолита межплеменные войны были довольно редки, но с начала неолитической революции они велись почти постоянно. У отдельных общин и племен в условиях производящего хозяйства могли накапливаться значительные запасы продовольствия, которые стремились присвоить другие племена.

Для успешной обороны и нападений племена объединялись в союзы племен во главе с вождем-военачальником. Вокруг вождей сплачивались лучшие воины.

Во многих древних обществах вожди также приобретали и жреческие функции : только они могли общаться с богами, просить у них помощи для соплеменников. Вождь-жрец руководил обрядами.

Рост богатств вождей и знати в результате войн еще больше повышал их власть над соплеменниками.

Создаваемая структура во многом напоминала государство , одним из главных признаков которого является наличие органов для управления обществом, отделенных от самого общества.

Вместе с тем традиции самоуправления сохранялись еще очень долго. Даже самый могущественный вождь созывал народное собрание, где обсуждались и утверждались важные решения. Собрание избирало нового вождя после смерти старого, даже если тот был его сыном.

Первые государства возникли там, где вожди и их помощники становились также руководителями хозяйственной жизни.

Так было в тех местах, где для земледелия необходимо было строить и поддерживать в исправном состоянии сложные оросительные сооружения.

Одно из древнейших поселений (VIII тысячелетие до н.э.) обнаружено в городе Иерихон в Палестине. (см 1) Вокруг древнего Иерихона, в котором жило около 3 тыс. человек, построили стены из камня толщиной до 3 м. Еще более крупное поселение городского типа Чатал-Гуюк (Чатал-Хююк) ( см. 2) существовало в VII — VI тысячелетиях до н.э. в Малой Азии. Дома из высушенных на солнце глиняных кирпичей здесь строили вплотную друг к другу, улиц не было, а двери находились на крыше.

Социальные последствия перемен оказались также революционными. Из родовых общин выселялись самодостаточные, уже способные прокормить себя большие семьи, между которыми утверждались новые отношения — соседские, территориальные. В результате родовую общину сменил новый тип организации — первобытная соседская община, члены которой, используя общинные угодья (лес, выгоны, воду и т. п.), владели выделенными им наделами земли. Появление «обособленной» (от общинной) собственности вело к зарождению частной собственности — явлению, не совместимому с первобытностью. В дальнейшем оно стало причиной неравномерной концентрации богатства, имущественного и социального неравенства. Постепенно богатая верхушка, знать, сосредоточила в своих руках управление общиной — властные функции.

Появление в конце неолита племен (крупных союзов родственных общин, возникающих в условиях участившихся территориальных войн) и их выборных военных предводителей — племенных вождей — ускорило эти процессы. Вожди становились постоянными, а их власть — наследственной. Складывалась форма авторитарного управления племенем, так называемое вождество. Опираясь на родоплеменную знать и военные дружины, вожди осуществляли контроль над распределением всех ресурсов племени.

Формировалось представление об их особых, превышающих человеческие, возможностях; началась сакрализация (от лат. sacer — священный) самой власти и личности ее носителя. Она охватила все стороны жизни вождей: общение с ними регламентировалось с помощью ритуалов и системы запретов (например, нельзя было смотреть на вождя, соприкасаться с его тенью); хоронили их в гигантских курганах с соблюдением сложного погребального обряда, включавшего принесение в жертву животных и захваченных в плен чужаков, появились священные символы власти (головной убор, жезл и др.).

От духов к богам. Поздний неолит отмечен глубокими изменениями в духовной жизни человека. Возникали ранние земледельческие политеистические (от греч. поли — много, теос — бог; многобожие) религии. Наряду с верой в примитивных духов, живших рядом с человеком, появлялись представления о сверхъестественных существах, богах, пребывавших в отделенном от людей мире. Боги олицетворяли природные силы, от которых зависела жизнь людей: солнце, дождь, ветер, небо и т. д. Главным божеством, которому поклонялись все земледельческие племена, была богиня-мать — воплощение плодородия земли. В неолите также получили развитие культ предков и культ вождей, которые сплачивали общество: считалось, что они защищают соплеменников и связывают их с высшим миром.

Неолитическое искусство чрезвычайно разнообразно по типам памятников, материалам, художественным стилям, сюжетам и т. д. Оно отразило колоссальные перемены в жизни и сознании людей той эпохи. Ему присущи три главных качественных отличия:

а) интерес к человеку, его характеру и эмоциям (примером служат фигурки с гипертрофированными чертами лица);

б) подчеркивание авторитета формирующейся власти, внимание к ее символам;

в) появление предметов элитарного искусства, предназначенного для родоплеменной верхушки.

Иллюстрацией этих процессов может служить огромный Майкопский курган (Республика Адыгея) — захоронение племенного вождя (III тыс. до н. э.) с роскошным погребальным инвентарем (в том числе золотыми и серебряными украшениями и сосудами), а также богатейшие курганы родовой знати (И тыс. до н. э.) в Триалети (около Тбилиси), содержащие человеческие жертвоприношения. ( см. 3)

Разложение первобытного общества. Суть первобытнообщинного строя выражалась в принципе равенства: распределение благ, а также права и обязанности членов коллективов были примерно уравнены. К концу неолита расслоение прежде однородного общества, зарождение частной собственности, появление отношений господства и подчинения (внутри общины, между общинами, на надобщинном, племенном уровне) и, следовательно, эксплуатации вели к формированию качественно нового строя. Конец эпохи неолита — это уже предклассовое и предгосударственное состояние общества.

По мере приближения к рубежу IV—III тыс. до н. э. в наиболее быстро развивавшихся обществах накопилось много новшеств: ирригационное и плужное земледелие, ремесло, торговля, металлургия; появлялись города; зарождались государства; делались первые шаги к изобретению письменности. Вместе взятые, эти новшества говорят о наступлении новой эпохи — цивилизации, сменившей бесконечно долгую первобытность.

В опросы для самопроверки:

1. Что нового появилось в жизни людей в период неолитической революции?

4. соседскую общину с родовой. Какие перемены в жизни людей связаны с переходом от родовой общины к соседской?

Практическая работа: ( ответы записать в тетрадь)

Прочитайте и проанализируйте описание археологического памятника Сунгирь.

Уникальное (по обряду, богатству и сохранности) парное захоронение двух подростков (сестры 9 и брата 13 лет) найдено на стоянке Сунгирь (Владимирская область, 23 тыс. лет до н. э.). Погребенные лежали на спине, головой друг к другу. Некогда на каждом была меховая одежда (накидка, рубаха, штаны, скрепленные с сапогами) и головной убор (капюшон и шапочка), расшитые бусинами из бивня мамонта (всего около 3,5 тыс. штук). Руки украшали костяные кольца и браслеты. Рядом лежали каменные ножи, копья из распрямленного бивня в 2,4 м длиной; круглые костяные пластинки с прорезанными знаками, изображавшими солнце; рядом с мальчиком — костяные фигурки лошади и мамонта; длинная связка бус под его тазовой костью, видимо, имитировала хвост животного. Дно, поверхность могилы и тела были густо засыпаны красной охрой. Не исключено, что двойное погребение имело ритуальный характер, и подростки были принесены в жертву

К какому историческому периоду принадлежат сунгирцы? Что можно сказать об их образе жизни? Опишите уров ень технической и бытовой культуры сунгирцев.