что было после древней руси

Периоды истории России и их характеристика

Периодизация истории России

Периоды в истории определяются через выделение временных отрезков в развитии страны, которые различаются между собой по политическим, экономическим, социальным, культурным и другим критериям. Соответственно, периодизация представляет собой хронологическую последовательность этих самых отрезков времени.

Существует несколько версий периодизации истории России. Например, Н.М. Карамзин в основу своего деления положил принцип о том, что история народа принадлежит царю. Соответственно, им было выделено три периода:

В.О. Ключевский использовал критерий экономики. Им было выделено четыре этапа:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Стоит понимать, что данные периодизации были актуальны для того времени, когда они были созданы.

Основные этапы развития, краткое описание

Историю любой страны можно разделить на периоды, которые принципиально различаются между собой. В истории России это следующие этапы:

Характеристика, основные события этапов

Древнейший этап

Первые попытки проникновения первобытного человека на территорию Европы датируются примерно 40-35 тыс. лет назад. Людей того времени называют кроманьонцами. История первобытного общества делится на три этапа: каменный, бронзовый и железный века. Рамки этих периодов определяются учеными примерно и в зависимости от того, из каких материалов изготавливались орудия труда. Невозможность объяснить природные явления послужила причиной появления веры человека в сверхъестественные силы природы.

В конце V — начале VII в. во времена Великого переселения народов славане начали расселяться на территории Европы. Первые письменные известия о славянах относятся к V веку, именно тогда они начали играть большую роль в мировой истории.

Основными хозяйственными занятиями населения были земледелие и животноводство, которые относились к производящему хозяйству, а также охота, рыболовство, бортничество, которые относились к присваивающему. Начали возникать города как центры ремесел и торговли. Позже зародилась соседская община, а в IX в. у славян сформировался феодальный социально-экономический уклад.

О ранней истории восточных славян почти ничего не известно, одна из основных причин — отсутствие собственной письменности. Некоторые сведения о том этапе были получены в ходе изучения византийских, арабских и персидских письменных источников, а также археологических данных.

Оригинальных древнерусских документов почти не сохранилось. Одной из наиболее известных летописей является «Повесть временных лет», которая была составлена ориентировочно на рубеже XI и XII веков.

Киевская Русь (до середины XII века)

В конце IX в. на торговом пути «из варяг в греки» возникло древнерусское государство восточных славян Киевская Русь. В 862 году славянские и финно-угорские племена призвали на княжение варягов, которых ранее изгнали. Тогда же варяги и дружинники под руководством Рюрика подчинили себе Киев и уставили контроль над путем «из варяг в греки». В 879 году умер Рюрик, а княжение было передано Олегу.

В 882 году под властью Олега были объединены восточнославянские земли Киева и Новгорода. Правил он до своей смерти в 912 году, после на престол взошел Игорь, родной сын Рюрика.

В 945 году Игорь был убит во время сбора дани с древлян. После этого власть перешла в руки его вдовы, княгини Ольги, так как их сын Святослав был еще мал. В 957 году Ольга была крещена в Константинополе.

В 960 году власть перешла Святославу, за время правления которого были организованы походы на вятичей, в Придунайскую Болгарию. Как следствие была развязана война с Византией. В 972 году после ее окончания Святослав и его войско были подвергнуты нападению печенегов, князь погиб в бою.

После смерти Ярослава между его сыновьями возникла междоусобица за право на престол. В результате старший сын Ярополк стал великим киевским князем, Олегу перешли древлянские земли, а Владимиру — новгородские. В 977 году Ярополк разбил дружину Олега, а сам Олег был убит. Владимир бежал, но через два года вернулся с дружиной. Междоусобица была развязана заново, Владимир отстоял свое право на престол. При его правлении была сформирована государственная территория Древней Руси. Именно при его правлении в 988 году официальной религией стало христианство. За это он получил прозвище Креститель. Годы его правления — 980-1015 гг.

Наивысшего расцвета государство достигло при княжении Ярослава Мудрого (1019 — 1054 гг.). Общественные отношения регулировались сборником законов Русская Правда и княжескими уставами. Князь активно работал во внешней политике, породнился со многими правящими династиями Европы. Внутри государства развивались ремесла, торговля, письменность, архитектура. Ярослав Мудрый нанес поражение печенегам, которые перестали совершать набеги на Русь. При нем были построены Софийский собор в Киеве, Золотые ворота, храм Святой Софии в Новгороде.

От Киева в начале XI в. обособилось Полоцкое княжество. В 1054 году князь, умирая, разделил оставшиеся русские земли между своими пятью сыновьями. Позже двое младших умерли, тогда земли оказались в руках троих старших: Изяслава Киевского, Святослава Черниговского, Всеволода Переяславского. В 1076 году умер Святослав, а его сыновей попытались лишить наследства. Они прибегли к помощи половцев.

В 1097 году был организован Любечский съезд, который положил начало раздробленности, а роль Киева начала падать.

В 1113 — 1132 годах Владимиру Мономаху и его сыну Мстиславу Великому удалось приостановить распад Древнерусского государства, но ненадолго.

Период раздробленности (до начала XVI века)

После смерти киевского князя Мстислава Великого в 1132 году начинается период политической раздробленности. У княжеств сохранялся общий язык, культура и вера, но между ними велись усобицы.

Киев формально остается столицей государства. Но при этом новые города становились центрами своих земель благодаря более выгодному расположению. Наиболее значительными стали Новгородское, Владимиро-Суздальское, Смоленское, Черниговское и Тверское княжества.

Новгородская земля являлась наиболее развитой, со своими деньгами, законами, войском и системой управления. Здесь правил знаменитый князь Александр Невский, которым были выиграны битвы против шведов на Неве в 1240 году и против тевтонских рыцарей в 1242 году на Чудском озере, так называемое Ледовое побоище.

Конец XIII — первая половина XV в. охарактеризовались возвышением Москвы и началом объединения русских земель. В 1276 году было образовано самостоятельное Московское княжество, что положило начало московской княжеской династии от Даниила.

В 1237 году союзом монгольских племен была организована Золотая Орда. От низовья реки Волги Орда вторглась на территорию русских земель. В результате была захвачена Рязань, Владимир, Москва, разорен Киев.

Более двух столетий русские земли находились под протекторатом монгольской империи и платили ей дань каждый год. Начало освобождения было положено в 1380 году, когда в битве на Куликовом поле московский князь Дмитрий Донской победил татар.

Результатом нашествия татар стало разрушение городов, упадок культуры, прекращение развития экономики, архитектуры и других сфер жизни и, как следствие, отставание от Западной Европы.

Московские князья использовали выгодное положение Москвы в центре русских княжеств и при помощи Золотой Орды устраняли своих соперников. Москва начала свое становление как центрального игрока в деле «собирания русских земель». В 1462 году на престол вступил Иван III, он централизовал страну вокруг Москвы и присоединил к ней бывшие удельные княжества.

Последствия татаро-монгольского нашествия были преодолены, возросла культура. Были созданы соборы, памятники живописи и литературы. В 1497 году написан новый свод законов, Судебник.

При этом экономика внутри страны была нестабильной, а население в этой области развивалось неравномерно. Так, формировалось купеческое сословие, но началось закрепощение крестьян и был установлен Юрьев день.

Единое царство (с 1547 г. по 1721 г.)

В 1533 году на престол вступил Иван IV Грозный, которому на тот момент было три года. Соответственно, фактически править он не мог, и все время до его официального венчания в 1547 году при дворе шла борьба боярских группировок.

Царем были проведены реформы, создан первый российский парламент — Земский собор, первый созыв которого состоялся в 1549 году.

Появилась полурегулярная армия, Иван IV начал борьбу с врагами России, покорил Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. К территории России были присоединены земли по всему течению Волги, захваченные земли были колонизованы. Россия стала многонациональным государством. В 1558 — 1583 годах велась Ливонская война, которая закончилась поражением России.

В политике царя было господство репрессий. Он разделил государство на две части: опричнину и земщину. К первой относились те, кому он доверял. Территориально это составило около трети страны, здесь бояре могли не стеснять себя никакими законами, они стали исполнителя политики царского террора. В результате погибли тысячи людей.

После смерти Ивана Грозного в 1584 году трон перешел его сыну Федору, что положило начало периоду, который в дальнейшем был назван «смутным временем». Федор перепоручил ведение дел опричнику Борису Годунову. Его неофициально обвиняли в убийстве другого сына Ивана, восьмилетнего Дмитрия. После смерти Федора Земский собор избрал Годунова царем, на этом династия Рюриковичей пресеклась.

Правление Бориса Годунова характеризовалось постоянным неурожаем, голодом, эпидемиями, восстаниями и другими несчастьями. В этой атмосфере периодически появлялись самозванцы, которые представлялись наследниками Ивана Грозного. Так, в 1605 году Борис Годунов был убит в результате заговора, Москва взята поляками, а на престол взошел самозванец, которого в дальнейшем назвали Лжедмитрием I. Но довольно быстро от него избавились, а престол переходил из рук в руки.

В 1613 году народным патриотическим движением во главе с Минином и Пожарским на царствование был избран Михаил Романов, что положило начало правления династии Романовых.

После смерти Михаила на престол вступил Алексей, его сын. При нем прекратили свою деятельность Земские Соборы, уменьшилась роль Боярской думы. Множились крестьянские сопротивления, кульминацией которых стало восстание донского казака Степана Разина. Правление Алексея также отметилось расколом православной церкви.

В 1676 правление перешло Федору Алексеевичу, который был слабым и болезненным. Несмотря на это, в 1682 году он смог отменить местничество (система, при которой чины и должности распределялись по знатности и родовитости), а также одержать победу в войне с Турцией.

В 1682 году царь Федор скончался. Детей у него не было, а потому вновь разразился династический кризис. На царствование претендовали его братья Иван и Петр, а также сестра Софья.

В результате стрелецкого восстания в 1682 г. царями стали оба наследника, а их регентшей — Софья. За время ее правления были сделаны небольшие уступки посадскому населению и ослаблен сыск беглых крестьян. В 1689 г. произошел разрыв между Софьей и боярско-дворянской группировкой, которая поддерживала Петра I. Потерпев поражение в этой борьбе, Софья была заточена в Новодевичьем монастыре.

Империя (с 1721 г. по 1917 г.)

Петр I стал известен как реформатор. Его реформы касались всех сфер жизни и проходили по его личной инициативе. Петр сам придумывал новые правила и сам же контролировал их соблюдение и отношение людей к ним. Назовем некоторые из его преобразований. В области культуры и образования: создание в 1724 году Академии наук, появление первых музеев (кунсткамера), первая периодическая газета «Ведомости». Реформа календаря и летосчисления: с 1700 года — новое летосчисление от рождения Христа, начало года перенесено на 1 января. Административные реформы: в 1711 году образован Сенат, разработан «Табель о рангах», реформа административно-территориального устройства, в результате чего страна была разделена на 8 губерний. Церковные реформы: подчинение церкви государству и ограничение числа монахов. Военные реформы: рекрутство, создание морского флота.

Общая характеристика петровской эпохи следующая: Россия провозглашена империей, вырос ее международный престиж, сухопутная страна стала морской державой, сложилась система абсолютной монархии, гибель большого числа людей в сражениях, на строительстве новых городов, каналов и флота.

После смерти Петра в 1725 году на трон взошла его вторая жена Екатерина I. В последующих десятилетиях продолжалась борьба за трон, а потому эта эпоха была названа «эпохой дворцовых переворотов».

В 1761 году Петр III взошел на престол, но через полгода он был его лишен, посажен под арест и убит. К правлению пришла Екатерина II, его жена.

Правление Екатерины II называют «золотым веком дворянства». Она освободила их от уплаты налогов и рекрутской повинности. Положение же крепостных ухудшилось, по сути они превратились в рабов. Естественной реакцией стало возрастание недовольства крестьян. Оно вылилось в крестьянское восстание под руководством Емельяна Пугачева. Он создал армию, захватил большую территорию и двигался на Москву, но был предан сообщниками и казнен.

Екатерина II создала условия, при которых начали развиваться торговля, промышленность и образование. Возросло количество мануфактур, появился кредитный банк и введены бумажные деньги, основаны новые города, построен Эрмитаж, первый книжный магазин, открыты первые учебные школы для девушек.

Границы расширились, в Россию вошли Литва, часть Латвии и Беларуси. Россия активно участвовала в трех разделах Речи Посполитой.

После смерти Екатерины в 1796 году императором стал ее сын Павел. Он ввел новую систему престолонаследия только по мужской линии, с тех пор в России не было женщин-монархов. Был убит в результате заговора в 1801 году.

В 1801 году власть перешла Александру I. В 1812 году в Россию вторглись войска Наполеона, война закончилась поражением французов.

Отечественная война вызвала подъем духа в русском обществе, начали формироваться тайные организации. В 1816 году созданы Союз спасения и Южное общество, которые требовали установления монархии-республики, отмены крепостного права и самодержавия, свободы печати и проведения свободных выборов. В 1825 году Александр скончался, а 14 декабря этого же года Союз спасения и Южное общество подняли в Санкт-Петербурге вооруженное восстание. Оно было жестоко подавлено, его руководители казнены, а другие участники отправлены в ссылку, на каторгу и вечное поселение в Сибирь.

В 1825 году к власти пришел Николай I, который сосредоточился на удержании власти и контролем над политической, экономической и культурной жизнью страны. Любые проявления свободомыслия подавлялись, работала тайная полиция и жесткая цензура.

В 1855 году правление перешло к Александру II, эпоха правления которого была названа «Эпохой Великих реформ», а он сам — «царем-освободителем».

В 1861 году был издан «Манифест об освобождении», который окончательно отменил крепостное право. Крестьянам была выделена земля, которую нужно было выкупить у дворян.

Появилось движение «народников», которые считали, что землю крестьянам следует отдавать без выкупа, а в стране нужны парламент и республиканская форма правления. Ими была создана организация «Народная воля», которая совершила покушение на Александра II. Царь был убит в результате взрыва бомбы в 1881 году.

Александр III скорректировал прогрессивные реформы своего предшественника, тем самым вернув Россию назад. Но это не помешало бурному экономическому развитию. В это же время в России приобретают популярность марксисты.

Николай II стал последним русским императором из династии Романовых. Время его правления было неоднозначным: с одной стороны высокий экономический рост, с другой — неудачные войны, революции, деятельность террористических групп.

В 1904-1905 годах Россия начала войну с Японией, в которой потерпела поражение. Это ослабило позиции страны в мире и авторитет власти внутри.

Кровавое воскресенье — расстрел царскими войсками демонстрации рабочих в Петербурге — положило начало революции. Последовали забастовки и баррикадные бои. Царю пришлось издать манифест, который разрешал деятельность политических партий (главные из них: социал-революционеры — эсеры, социал-демократы — меньшевики и большевики (во главе с В.И. Лениным)).

В конце февраля 1917 г. в Петрограде бастовала почти половина рабочих. 27 февраля стачка переросла в вооруженное восстание. Николая II принудили отречься от престола. Со своей семьей он находился сначала под арестом в Царском Селе, но в 1918 всех перевезли в Екатеринбург и там расстреляли. После расстрела царской семьи власть перешла к Временному правительству.

Советский период (с 1922 г. по 1991 г.)

Советский Союз — государство, которому не было аналогов. Оно характеризовалось мощной исполнительной властью, директивным методом управления, вождизмом, трудовой повинностью и многим другим. В истории развития советского государства выделяются несколько этапов, кратко характеризуем каждый из них.

Военный коммунизм (1918 — 1921 гг.). Первая мировая война закончилась, нанеся огромный урон всему экономическому хозяйству страны. Политическая нестабильность, массовое недовольство населения и отдельных социальных групп привело к вооруженному противостоянию, которое вошло в историю как Гражданская война 1917–1922 годов, которая закончилась полной победой большевиков.

Новая экономическая политика (1921 — 1924 гг.). В первую очередь стояли задачи по восстановлению экономики, решению проблемы стабилизации денег и успокоению деревни, где росло недовольство из-за продразверстки. Также необходимо было восстановить международные отношения.

В целом НЭП дал положительные результаты, росло экономическое развитие, материальное положение граждан стало устойчивее. Однако политику НЭПа пришлось свернуть из-за увеличивающегося противоречия между экономикой и политикой. Началась внутрипартийная борьба. Партийные руководители поняли, что без развития экономики, науки и промышленности дальнейшее существование страны невозможно.

Индустриализация и коллективизация (1925 — 1937 гг). Главной целью индустриализации стало уменьшение пропасти между экономикой СССР и западных стран. Были введены пятилетки, в которых указывались планы на развитие страны.

Для индустриализации были необходимы денежные средства, которые было решено брать из сельского хозяйства. Это привело к его коллективизации, которая проводилась жесткими, зачастую насильственными методами. Как итог — гигантский рывок в развитии промышленности.

Помимо прочего необходимо было решать вопросы защиты страны от проявлений внешней агрессии. Например, в 1929 году начался Советско-китайский конфликт.

Период мобилизационной модели экономики (1937 — 1953 гг). Это один из наиболее тяжелых периодов в истории СССР. Страна продолжала ускорять экономическое развитие, при этом обострялись противоречия внутри партии.

Правительство понимало угрозу, которая исходила от фашистской Германии, потому принимало меры по созданию коллективной безопасности в Европе. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Война для страны стала оборонительной.

9 мая 1945 года была подписана капитуляция фашистской Германии, а уже 9 августа СССР начал войну против Японии. Эта война была начата из-за обязательств СССР как союзника стран Западной коалиции.

Период устойчивого развития и Перестройка (1953–1991). Новый этап в жизни страны начался после смерти Сталина в 1953 году. С этих пор началась демократизация общества. Прекратились репрессии, начался процесс реабилитации пострадавших.

Были приняты меры по повышению эффективности управления народным хозяйством. Активно начала развиваться атомная энергетика и электроника, первый человек отправлен в космос. Началось освоение целинных и залежных земель, расширилась доля легкой промышленности.

Напряженности в международных отношениях способствовала холодная война. Был сформирован лагерь социалистических стран, создан Варшавский договор. В этот период страна участвовала в затяжной войне в Афганистане, которая длилась более десяти лет.

К середине 80-х годов начала расти напряженность в экономическом секторе, снизился уровень жизни населения, усилилась коррупция, ухудшилась трудовая дисциплина.

Начался период перестройки. Одной из ее задач стала попытка перехода от централизованного планово-экономическое хозяйства к рыночной, товарно-денежной экономике. В это время появились законы об индивидуальной трудовой деятельности.

Характеристикой периода стал кризис политической власти, были введены элементы парламентаризма, произошло разделение властей, состоялся первый съезд народных депутатов.

В этих условиях была попытка государственного переворота — смещения Горбачева с поста президента СССР. Провал путча августа 1991 года показал невозможность восстановления прежней политической системы. Горбачев оставил пост президента.

8 декабря 1991 года были подписаны так называемые Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Новейшая история (с 1991 года до наших дней)

Шесть русских государств до Рюрика: пора их признать

Писать об истории России (восточных славян) до 862 года не только трудно, но и опасно: легко угодить в список псевдоисториков. Поэтому соответствующие разделы учебников скупы и больше посвящены красотам Восточно-Европейской равнины. Малейшие же попытки поговорить о государственности восточных славян до этой даты гарантируют ярлык адепта «фолк-хистори». Но делать нечего, и цель наша не заткнуть за пояс кого-то, а применить к истории России… общемировой подход.

Предыдущую статью («История — лейтмотив Российского Возрождения») мы закончили замечанием о том, что вполне приличные учёные от Ближнего Востока до Дальнего, да и Европы тоже, не слишком рефлексируют в вопросах истории своих народов — этнической и государственной. Запросто сдвигая их на тысячу, а то и пару-тройку тысяч лет вглубь веков за счёт легенд и мифов собственных же народов (а то и «авторских»). За счет вымысла, который благодаря частому потреблению приобретает статус научной истины. В распоряжении российских историков новейшие методики оценки данных археологии, антропологии, генетики, языкознания, независимые (!) письменные (!) источники. Но… воз и ныне там.

В истории славянства есть ряд вопросов, считающихся «неразрешимыми». Об одном из них часть историков говорит с сожалением, часть со злорадством: «На карте Европы просто не остаётся места для прародины славян!». Однако учитывая с одной стороны несомненное родство славян с балтами, а с другой — свидетельства тесных связей славян со скифами, сарматами, аланами (строго говоря, это три этапа развития одной ираноязычной общности), можно дать единственно возможный, но и очевидный ответ: прародина славян — в восточной Европе, в узкой полосе между Лесом и Степью.

Отношения с каждыми новыми хозяевами Степи постепенно налаживались, и славяне даже чуть продвигались в лесостепь на земли, пригодные для пахотного земледелия. Беда случалась, когда хозяева Степи менялись, и пришельцы по старой доброй традиции кочевников истребляли всё и вся на своём пути. Часть славян прижималась к отрогам Карпат, часть — к болотам Припяти и Десны (на то, чтобы потеснить балтов севернее болот сил ещё недоставало). Часть бежала от «пожара» вперед, до Судет, другие применяли вечный приём беглецов — уходила «против пожара», вдоль него. Порой до Средней Волги (Именьковская археологическая культура 4−7 веков).

Вышесказанное позволяет ответить на второй «неразрешимый» вопрос: «Нет доказанной преемственности между предыдущими и последующими якобы „славянскими“ археологическими культурами!». Причем упор делается на примитивный орнамент «достоверно славянской» керамики по сравнению с более изысканным орнаментом ранних культур. Тогда как наследственность в форме керамики можно проследить и до 4 века и до рубежа эры и далее: та же короткая широкая шейка с едва заметным отворотом, то же тулово с расширением в верхней трети. А главная беда адептов этой «проблемы» в том, что, например, достоверно славянская пеньковская культура антов 4−6 веков разительно отличается от культур их прямых потомков (об этом ниже) — северян и вятичей 8 века!

Женщины (изготовление лепной керамики лежало на них) консервативны и несли навыки, переданные им матерями. Но до изысков ли было, когда приходилось мгновенно сниматься и преодолевать по 60−70 километров в день? Да «всё своё ношу с собой». Да неделями и месяцами пока не удавалось найти относительно безопасный уголок. Не первый и не последний случай регресса в истории. И всё же женщины без прекрасного жить не могут, и находили минутку хотя бы на несколько оборотов шнурка вокруг тулова и змейкой по шейке или чтобы отжать пальцами выемки по отвороту.

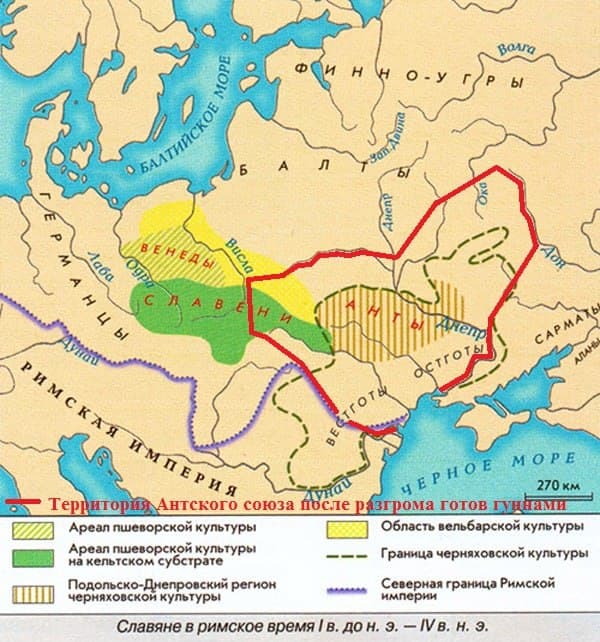

Ответим и на третий «неразрешимый» вопрос, связанный уже со вторым. Вопрос старый, ещё с 17 века, с явным русофобским душком, однако жив курилка и время от времени всплывает то тут, то там: «Откуда во второй половине 4 века в Европе вдруг появилось столько славян, что уже через 100 с небольшим лет они затопили Византию?». Не «вдруг». Славянам помогли… гунны: те облюбовали Паннонию, да и всю Европу, оставив своим вассалам Причерноморье. Где славяне, может быть, впервые и до самого аварского нашествия зажили относительно сытно и безопасно. Вот за шесть-семь поколений и «наплодились», набрались сил для удара по империи. «Гуннское иго» 4−5 веков стало «Золотым веком» славянства и временем рождения их первого или уже третьего государства (об этом тоже ниже). В общем, если и есть в истории славянства действительно неразрешимый вопрос, то это вопрос того, как славяне вообще выжили.

Надеемся, что теперь понятны причины сложностей с более точной локализацией прародины славян: в ничтожные сроки — исторически и буквально в течение жизни одного-двух поколений — основная масса небольшой группы племен перемещалась на гигантские расстояния Восточно-Европейской равнины, теряя отставших, и принимая в этом вечном движении родовые общины и целые племена таких же скитальцев. Соответствующие метаморфозы происходили, скажем прямо, с не слишком богатой материальной культурой: она то деградировала до едва ли не «одноразовой» посуды, то возвращалась к изящным образцам керамики, при этом уже отличавшимся от тех и там — на прежней родине. И всё же попытаемся обрисовать круг версий.

Ключевое условие — длительное соседство протобалтов и протославян. Так, своих сторонников имеет версия принадлежности к протославянам знаменитой Фатьяновской КБТ, протянувшейся от Волго-Окского междуречья до Средней Волги. В принципе, некий автор всеми нами любимой Википедии не соврал, назвав носителей Фатьяновской культуры «западными индоевропейцами» (ведь они пришли с запада, не так ли?). Другое дело, что, во-первых, в глазах неискушенного читателя такое определение с порога отметает возможную принадлежность фатьяновцев к протославянам. А во-вторых, в отношении «этнической» принадлежности других локальных культур КБТ историки высказываются куда увереннее.

Так, носители соседней Среднеднепровской культуры считаются протобалтами. Почти нет сомнений насчет протогерманцев: они оказались между Балтикой и Валдаем (Прибалтийская КБТ), но затем двинулись на север и через несколько столетий, пройдя через Аландские о-ва и Скандинавию, вернулись на Везер и Эльбу. Часть из них застряла в «углу» между Рижским и Финским заливом (Эстонская КБТ) и, видимо, дожила до античных времен. Римскому автору 1-го века Тациту обычаи эстиев показались похожими на германские, хотя их речь больше напомнила кельтскую (не путать с эстонцами, они приняли это книжное имя только к концу 19 века). Известна и этническая принадлежность носителей Абашевской культуры, потеснивших фатьяновцев в 1-й половине 2-го тл. до н.э. — протоиранцы. Известно также, кто в 7-м в. до н.э. обрушился на абашевцев и остатки фатьяновцев — носители Дьяковской (по Волге) и Городецкой (по Оке) культур — финны. Да, факт, чреватый взрывом мозга у определенной публики, но арии пришли в Волго-Окское междуречье за две тысячи лет до финно-угров, а носителей индоевропейской гаплогруппы R1a среди мордвы (и бывшей муромы и мещеры) больше, чем среди многих славянских народов. И воевали, и роднились. Рассказать о фатьяновской версии стоило уже ради этого. Две другие гипотезы обоснованы лучше.

Согласно гипотезе Алексея Шахматова прародина славян лежала с другой, западной, стороны от Среднеднепровской культуры балтов — в западной Белоруссии и восточной Литве. Да, придётся взломать еще один миф — об «огромном территориальном массиве племен предков литовцев и латышей», чей ареал только сокращался ввиду «славянской экспансии». Название «балты» — современное, научное, сами себя предки «балтов» так называть не могли даже теоретически, т.к. их прародина лежит далеко от Балтики. Парадокс, прабалты — «коренные» в Белоруссии и России, но «пришельцы» в Литве и Латвии. Они вытеснили предков славян за Вислу (Тшинецкая культура), а пару КБТ непосредственно на побережье Балтики ассимилировали. Также, правда, много позже они и на востоке дошли до верхней Оки и Протвы (Мощинская культура голяди/галиндов).

Наконец, наиболее разработанная гипотеза видит прародину славян на правом (южном) берегу Припяти и в Прикарпатье. Это Комаровская археологическая культура. А также в Сосницкой культуре на нижней Десне и Сейме (Черниговская, Сумская, Брянская и Курская области). Но есть одно забавное «но». Если избавиться, наконец, от идеи найти «стабильную», «подобающую» великим славянам великую прародину, и согласиться с тем, что эта прародина находилась в постоянном вынужденном движении (см. выше), то всё мгновенно станет на свои места.

Дело в том, что Тшинецкая культура (праславян, отступивших из западной Белоруссии под напором балтов), Комаровская культура (её раннее, припятское крыло) и Сосницкая культура (поднимавшаяся вверх по Десне и Сейму) это… звенья одной культуры 19−11 веков до н.э. Родство этих трех культур слишком очевидно и не оспаривается. Вот эту дугу, охватившую балтов с юго-запада, юга и юго-востока и следует, видимо, считать прародиной славян. Точнее, здесь 4−3 тыс. лет назад протославяне стали праславянами — группой племен со схожей культурой и взаимопонятными языками. До того, чтобы избавиться и от приставки «пра» — стать славянами, осознающими свое единство, было еще далеко. Но вскоре, возможно, появилось их первое… государство.

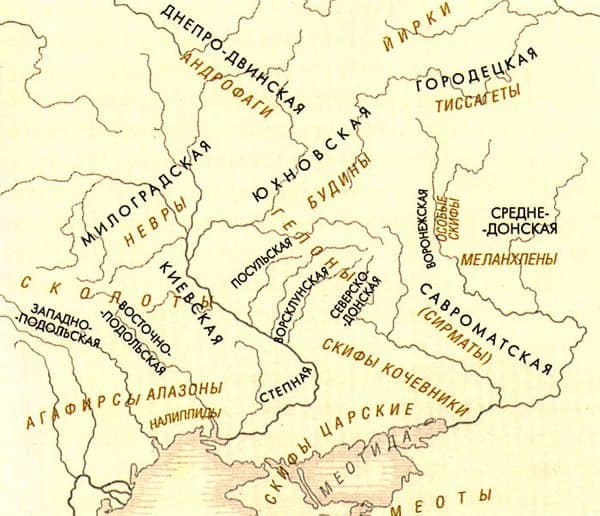

Уже праславянская Десна, середина 1 тл. до н.э. Многоугольник: Чернигов — белорусский Кричев — смоленский Рославль — Брянск — Орёл — Курск. Это земли народа будинов Геродота — Юхновской археологической культуры (литье близко тшинецкому, керамика уже практически славянская следующих эпох, в отличие от круглодонной, ещё сохранявшейся у балтов). Балтские элементы Юхновской культуры объяснимы: ранее это были их земли. Важно найти и объяснить соотношение культур — старых и новых. Было бы желание объяснять. Искать. Рыть землю носом.

Если вы возьметесь за 4-ю книгу Геродота, то обратите внимание на фразу: «у будинов другой язык, чем у гелонов, образ жизни их также иной» (гелоны — переселенцы с юга, говорившие якобы на скифском с примесью греческого). Т. е., «Отец истории» прямо сообщает, что будины не скифы. О том же свидетельствуют их хозяйство и облик. Будины охотятся на бобра, выдру и очевидно соболя (пушной зверь «с четырехугольной мордой»), это единственный народ Скифии, который «питается сосновыми шишками» и единственный, поголовно имеющий «светло-голубые глаза и рыжие волосы». Кстати, ель в Греции почти не растет, и Геродот мог назвать «сосновыми» еловые шишки, их побеги — кладезь витаминов. А название «будины» заслуживает целой статьи. Самоназвание «пробудившиеся» (ср.: Будда), «разумные», «настоящие (мыслящие) люди»?

Итак, мы подошли к «историческим временам» — к эпохе писаной истории. Обратите внимание ещё только на один факт — поход Дария I на скифов в 513 году до н.э. Геродот называет вождей будинов «царями». Будины, не наёмники, набранные скифами, а войска во главе с этими вождями. Вместе с гелонами и небольшой частью скифов они выполняли труднейшую задачу — медленно отступая и беспокоя, заманивали персов на земли нейтральных племен, чтобы всё же вынудить тех вступить в войну. А затем преследовали войско Дария вплоть до Истра (Дуная). Геродот показывает, что племенные «царства» Скифии можно считать уже не протогосударствами, а начальными государствами. А отсюда следует, что доказательство принадлежности будинов и Юхновской культуры славянам означало бы признание существования первого славянского государства еще 2,5 тысяч лет назад. Ну, какой респектабельный историк согласится на такое? 862-й год как-то спокойнее. Действующих археологических экспедиций по Юхновской культуре в России сегодня нет.

Пора перенестись в другую часть Европы, где жил народ, говоривший совсем на другом языке, но давший славянам очень многое. Итальянская область Венето, со столицей в Венеции по имени древнего племени венетов. Неважно, кем они были по происхождению — анатолийцами, иллирийцами или кем-то ещё. Славянами они не были точно. Благодаря своему положению в северном углу Адриатического моря и тому, что Альпы здесь ниже и имеют больше проходов, венеты взяли в свои руки торговлю с внутренними областями Европы. Они открыли Рейнский путь на северо-запад Европы, альтернативный опасной Атлантике (Боденское озеро на Рейне даже называлось «Венетским»). Видимо, их фактории в Бретани объясняют загадку появления галльских венетов-мореплавателей.

Но нас интересует другой путь — «Янтарный», к побережью Балтийского моря. Еще в начале 1-го тл. до н.э. венеты, если не политически, то экономически освоили Норик — среднюю Австрию к югу от Дуная, с ее золоторудными месторождениями. Тогда же венеты начали поставлять в Италию янтарь, а в 7-м веке до н.э. происходило массовое переселение венетов к устью Вислы (Поморская культура). Таким образом, Нестор, утверждая, что родина славян на Дунае, а «норики есть славяне», ошибся лишь частично: С Дуная, из Норика, дав имя одной из групп славян (об этом ниже), но не славяне.

Венеты подчинили германские племена к западу от Вислы (те вытеснили отсюда славян) и славянские на правом берегу Вислы, у истоков Припяти, на Волыни, в Прикарпатье. В начале 2-го века уже нашей эры началось переселение в устье Вислы германского скандинавского племени готов (гутонов). Под их натиском ранее покоренные венетами германцы двинулись на юго-запад к границам Римской империи, а славяне — на юго-восток к Черному морю. Так началось Великое переселение народов. Куда же делись сами венеты? Ищем. И на этот раз с помощью исторической лингвистики. Будет сложновато, но в конце — приз.

Первое. Разночтение «венеты» и «венеды» несущественно: в «серебряной латыни», как позже и в «народной», происходило интенсивное озвончение взрывных согласных в нескольких позициях в середине слова. Т. е. начальная форма все же «венеты».

Второе. Античные авторы называют этот народ то «венетами», то «энетами». Ещё чешский славист 1-й половины 20 века Любор Нидерле высказал предположение, что в начале названия племени стоял звук, который отсутствует в греческом и латыни. Отчего одни авторы предпочитали передавать его буквой ‘v’, а другие — опускать. Этот звук — /w/ (в латыни он присутствует исключительно в сочетании со звуками /k/ и /g/: aqua, lingua). Блестящее подтверждение этой гипотезы дали кельты, чей язык «страдал» той же проблемой, что и латынь. Они выбрали третий возможный способ передать звук /w/ — их название бретонских венетов начиналось с… ‘gw’!

Третье. Ударение. Оно падало на первый слог (wEnet-), а гласный звук второго слога (второй /е/) редуцировался, ослаблялся вплоть до выпадения. Кроме того, общее правило таково, что после начального /w/ ударный /е/ становится максимально открытым, чем-то средним между /е/ и /а/, вроде русского /е/ в первом слоге слова «железо» (сравните акустически с /е/ после «л»). Обозначим его как /wɜnt/. А если к корню добавить германский суффикс определения, например, ‘al’?Получаем… Wandal.

Да, часть венетов смешалась с частью германского племени ругов (более ранних пришельцев из Скандинавии), приняв их язык, но передав им своё имя. Согласно источникам, сначала: Uuandali (двойная ‘u’ передавала /w/ до введения в средневековую латынь буквы ‘w’), затем — Wendel, Wentil, Vandili, Wandali. Ударение на первом слоге в имени венетов-вандалов сохранилось в итальянском и испанском языках: vandali, vándalos. При том, что эти языки склонны к ударению на предпоследнем слоге.

Что же насчет славян, отступавших под ударами готов на юго-восток? Часть их в период господства венетов жила на юге Волыни и в Прикарпатье в стороне от торговых путей и испытала меньшее влияние венетов. Выше в предгорья Карпат они и отступили. Византийские авторы называют их словом «склавини» / «склавени», похожем на греческое слово «раб» (σκλαβος «склавос»). Так авторы и объясняли происхождение слова «склавини», не задаваясь вопросом: с чего это сам народ будет себя так называть?

Здесь мы имеем дело с примером так называемой «народной» или «вульгарной» этимологии. «Прогуливаясь у реки, княгиня подвернула ногу и воскликнула: „Я хрома!“. С тех пор река носит имя: „Яхрома“». Сегодня над такими объяснениями смеются даже дети. В древности, увы, даже ученые мужи были не слишком щепетильны, стараясь быстрее «закрыть вопрос» с непонятным читателям названием. Так, Иордан, одним из первых упомянувший «склавенов», назвал свой труд об истории готов: «О происхождении и деяниях гетов». Только потому, что с фракийским племенем гетов читатель был лучше знаком. И это при том, что Иордан был наполовину готом и знал, что никакого родства с гетами у готов нет! Имеется и несколько других объяснений, но ясно, что здесь всего лишь искаженное имя славян.

Другая часть славян, с Вислы и верхней Припяти, отступала к Днепру севернее склавинов. Византийские авторы назвали их «антами». Опять же, не задаваясь вопросом, почему этот народ решил назвать себя греческим словом ἀντί «анти» — «находящиеся напротив», «стоящие против» чего-то. А ведь это всё то же /wɜnt/ — почти /wʌnt/, откуда грекоязычные авторы выбросили чуждый им звук /w/!

Но в случае антов смешение венетов со славянами было гораздо глубже, чем в случае с вандалами. Славяне-анты приняли от венетов не только имя, заметно отличающуюся культуру и даже в какой-то мере антропологический облик средиземноморского типа. Они приняли менталитет господ, что выразилось в нескольких войнах со склавинами, их подчинением. Иначе говоря, анты это венеты, сильно смешавшиеся со славянами, принявшие их язык, но… оставшиеся венетами. Это пересказ гипотезы польского археолога Витольда Хенселя, чьи статьи публиковались в международных научных журналах и альманахах, включая советские и российские. То есть у нас здесь почти без отсебятины. Хенсель даже считал, что венеды славянизировались уже к середине 1-го тл. до н.э., а мы этого не утверждаем. Но ненароком напоминаем, что французские или испанские историки начинают историю своих народов с эпох, лежащих за тысячи лет до их романизации.

Византийские авторы 6 века называют то два родственных народа, говорящих «на одном языке» (склавины и анты), то три (склавины, анты, венеды). Но не указывают, а где, собственно, в их, авторов, 6 веке… живут венеды. Да, на просторах интернета вы найдёте карты и со всеми тремя народами. Но имейте в виду, что эти карты рисовали не Иордан или Прокопий Кесарийский, а современные авторы, мучимые проблемой, которую византийцы легко отбросили в сторону. Здесь на помощь неравнодушным приходит немецкий язык, в котором «венедами» (Wenden) называли в широком смысле всех славян, а в узком — западных. Т. е. можно сказать, что такие карты не врут, но лукавят.

А теперь самое важное в этой части. Есть несколько примеров, когда в границах одного государства народ, формировавший элиту, передавал свое имя всему населению через название государства: Франция, Болгария, Русь, Украина («украинцами» первоначально поляки называли магнатов и щляхту, получивших земли юго-западной Руси, отнятые у Литвы в результате Люблинской унии 1569 года). Но, насколько нам известно, нет ни одного случая, когда название передавалось бы «просто так», «по соседству», вне границ единого государства. Т. е. германцы и славяне, принявшие имя венедов — соответственно «вандалы» и «анты» — находились в составе единого с венедами государства. Учитывая славянизацию венедов, господствующих в этом государстве, можно сказать, что государство балтийских венедов это второе славянское государство (после «царства» будинов). Понятно, отношения Польши и России сегодня таковы, что впору обвинять друг друга в истреблении неандертальцев, но взаимодействие историков двух государств дало бы позитивный результат.

Конец 3-го века и две трети 4-го — время войн между готами с одной стороны и союзниками антами и аланами с другой. В начале 370-х годов к границам Ойума подошли гунны. Союзники присягнули этой мощной силе. Готский король Витимир (он же Винитарий — «победитель венетов») не признал «новых реалий» и двинулся против антов, теперь уже вассалов гуннов. Потерпел поражение, но затем захватил в плен вождей антов (сымитировав готовность к миру?) и «ради наводящего ужас примера распял вождя их, по имени Бож, с сыновьями и 70 старшими вельможами, чтобы трупы повешенных как ужасный пример удваивали страх покорившихся». Это случилось в 375 году. Почти за 500 лет до пресловутого 862 года основания государства восточных славян. Первая дата, первое имя. Третье государство славян после государств будинов и венетов на Висле.

Да, дата чуть спорна: возможно, Бож был убит в 376 году. Имя очень спорно: возможно, здесь указан всего лишь титул — «Вождь». В греческом в эту эпоху всё еще происходил переход звука, обозначаемого буквой «В» от /б/ к /в/, отсюда: ‘alphabet’ и ‘Basil’ у народов, заимствовавших эти слова раньше, и «алфавит», «Василий» у тех, кто заимствовал позже. Так или иначе, но признаки ранней государственности: имущественное и уже классовое расслоение, наличие рабства, судебно-административная власть вождя и старейшин были налицо.

Сразу после убийства Божа гунны «заступились» за своих вассалов, разгромили готов и двинулись в Европу. Как мы уже писали, оставив Причерноморье антам и аланам до самого нашествия аваров в начале 560-х годов. Часть антов увлекается аварским потоком в Европу, часть отступает… ну, куда же еще? На Припяти спасаются «склавины», по старой памяти не слишком дружелюбные, поэтому анты отступают в леса вверх по Десне на земли близкородственной Колочинский культуры, грубо говоря, той части антов, которые предпочитали оставаться на этих менее плодородных, но более безопасных землях.

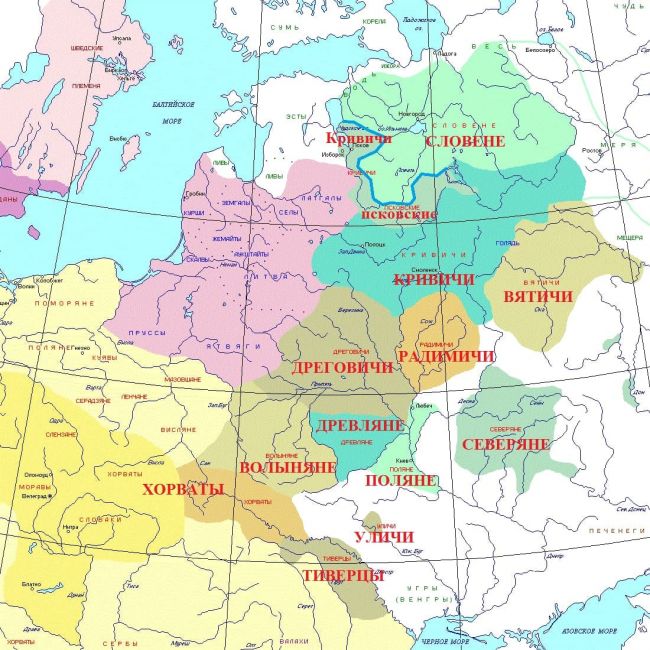

Анты в последний раз упоминаются в 602 году. Связываемая с ними Пеньковская культура Причерноморья очагами существует еще более ста лет почти до середины 8 века и гибнет под ударами хазаров. Но именно в это время еще смешанная славяно-балтская Колочинская культура становится чисто славянской. Более того анты-славяне быстро вытесняют с Оки балтскую Мощинскую культуру (впрочем, многое у балтов позаимствовав, например, знаменитые женские семилопастные височные кольца). Так от средней Десны и верховьев Оки до Москвы-реки и Клязьмы возникает Волынцевская культура вятичей.

Почему вятичей? Да потому, что они — всё те же анты. Венеты. Wɜnt. Теперь уже, конечно /vent/, поскольку /w/ не характерен и для славянских языков, и в общем случае даёт звук /v/. Извините за жутко примитивный пример, но мы предпочитаем передачу имени William как «Вильям», а не «Уильям» (избегаем «зияния» — стечения гласных, мы же не полинезийцы маори) и тем более не «Ильям». Совсем краткое возвращение к исторической лингвистике. /е/ в /vent/ был носовым, сохранившимся в польском: «мясо» — mięso /менсо/. В русских летописях он передавался через Юс Малый (Ѧ), рано давший /ja/ — /а/ со смягчением предыдущего согласного. Так «анты» стали /v’at/ — вятичами (отчества есть у всех и доказывать, что «-ич» — суффикс, смысла нет). Догадки о такой трансформации можно найти еще у Нидерле, позже ее развил советский лингвист Дмитрий Бубрих. А буква «Я» это скорописный вариант «Ѧ». Всё же прав был Нестор и здесь, когда писал крамольное: «радимичи же и вятичи — от рода ляхов». Ляхов, не ляхов — «материя тёмная»: ляхов как таковых ещё не было. Но с Вислы и Западного Бука.

Данное построение подтверждается и тем, что в нескольких списках (рукописных экземплярах) летописей, в той же «Повести временных лет», правда, в одном из неполных списков, переписчики допускали ляп: писали «ен» вместо уже умиравшего /е/ носового: «вентичи». А еще есть письмо регента (фактически последнего кагана) Хазарии Иосифа бен Аарона учёному единоверцу в Кордовском халифате рабби Хасдаю, в котором каган перечисляет народы, платящие ему дань. Среди них: Вннтит (вятичи в частичной огласовке иврита), Свр (северяне), Слвиюн (славины). Каган явно приукрашивает ситуацию: письмо написано в конце 950-х или в самом начале 960-х — за несколько лет до гибели Хазарии.

И ещё. Анты ассимилировали массу алан. Даже название северян происходит от аланского sew — «черный». Что интересно, название «северяне» закрепилось без перевода, тогда как название их столицы — Чернигова — уже в славянском переводе (разумеется, «князь Чернига» — народная этимология). Напомним об интересной гипотезе родства северян с геродотовыми меланхеленами (Μελαγχλαινοι — «черноцветные», «черноодетые», черноплащевые»), чьи просторы примыкали к Северщине с востока.

Но есть сложность. Типичные аланы — европеоиды, но широколицие брахицефалы (круглоголовые), а потомки антов (вятичи, радимичи и северяне) — узколицие долихоцефалы (длиноголовые). Причем… средиземноморского типа. Вот как об этом пишет Владимир Мавродин (Очерки истории СССР. Древнерусское государство. Учпедгиз, М, 1956, с.33−34): «Среди северян господствуют узколицые длинноголовые европеоиды с сильно выступающим носом, типичные представители так называемой „средиземноморской“ расы». Вятичи в большей мере смешались с балтами, но расовый тип оказался живучим: «У вятичей встречаются наиболее длинноголовые узколицые расовые типы (район Зарайска), близкие к так называемой „средиземноморской“ расе». Оборот: «так называемая „средиземноморская“ раса» понятен: борьба с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом» продолжалась, а до расцвета «фолк-хистори» было ещё далеко. А всё же далеко забросило адриатических венетов: из итальянской глуши аж в подмосковный Зарайск! Это не попытка найти русским «благородных предков», это просто факты. А как их оценивать — дело читателя.

В 8-м веке восточные славяне — русские — объединялись уже не в племена и даже не в племенные союзы (вятичей, волынян, кривичей и др.) во главе с советом вождей и единым военным руководством, князем, в случае войны. Племенные союзы уже объединялись в коалиции, вроде «Дулебов» — волынян, древлян, хорватов. «Дулебы» это экзоэтноним, внешнее (германское) название. Т. е. именно соседи видели и зафиксировали это объединение. Явный надплеменной союз создали словене ильменские и псковские кривичи. Такой же характер носило объединение вятичей, радимичей и северян. Это четвертое, пятое и шестое русские государства до Рюрика.

Князья с дружинами были, жрецы — носители права, которое князья привлекали, верша правосудие, были. Власть, если еще не была узурпирована полностью, то в значительной мере была «делегирована» народом определенной прослойке. Не хватало объединения «всего» этноса в одном государстве? Но в этом случае государственность греков возникла только после ее завоевания Филиппом Македонским, а то и в границах Римской империи, а у немцев ее нет до сих пор. «Истина» — в трактовках и традициях (ага, «862 год»).

А самое обидное в том, сколько сил и времени отнял у российской исторической науки конфликт по вопросу: «Кто основал русское государство?» — пустячный, по сути «курино-яичный». «Норманисты» упирают на Рюрика, «антинорманисты» ищут «гастомыслов» или роются в «5-м пункте» Рюрика, пытаясь найти хоть какие-то захудалые западнославянские корни. Да, Рюрик основал первую относительно достоверную династию, что тогда и позже понималось, как основание государства. Но не сегодня!

А еще спорят о том, пригласили Рюрика словене, кривичи, чудь и меря, или он их завоевал. Не задаваясь элементарными вопросами. Например, таким: Если на территории нынешнего северо-запада России еще не существовало государства (которое можно целиком передать некоему правителю или которое может нанять дружину наемников), как варяги могли сюда «войти»? Трактовка слов Нестора о приглашении Рюрика в качестве верховной власти, никуда не годится. Чудь и меря воюют, чтобы не платить дань славянам, но вдруг вместе с ними приглашают варягов, чтобы платить дань им?

Может быть, варяги силой, целиком и сразу покорили четыре мощных племенных союза, по крайней мере, один из которых, словене, все последние 100 лет бил варягов при малейших попытках тех установить какие-то иные отношения, кроме торговых? Когда ещё в753 году сожгли шведскую крепость Альдейгьюборг, основав здесь славянскую Ладогу (Старая Ладога).

Таких вопросов десятки. Да, варяги были приглашены. И да, княжить! Но княжить «по-новгородски», что прекрасно понимал Нестор. Принимая князей как наемную дружину. Что варягов явно тяготило. А потому, захватив в «два приема» Киев (Аскольд и Дир или одно лицо Хаскольдюр, а затем Олег), этот хазарский погост, место сбора дани, варяги тут же перенесли столицу туда. Конечно, главной причиной переноса столицы в Киев (а Святослав пытался перенести даже в Переяславец на Дунае) была близость Византии и других земель, которые можно было «повоевати», но и указанное нами соображение наверняка принималось в расчет. Новгород же оставался де-факто независимым. Принимая княжичей из Киева, если они нравились, и отправляя обратно тех, кто пришелся не ко двору: «Если же две головы имеет сын твой, то пошли его к нам; а этого дал нам Всеволод, сами вскормили себе князя» (ответ Святополку II Изяславовичу, 1102 год).

В нас прочно засела дата основания Руси — 862 год. Дата случайная, слабая, уничижительная. Это не предложение «коренной ревизии» российской истории. А скорее предложение сблизить нашу методику определения даты начала государственности с «международными стандартами». Чтобы с еще большим правом ответить оппонентам (фраза из предыдущей статьи): «Россия — Европа, а вот почему и во что превратились они, еще нужно разобраться».