что было на месте исторического музея

Музей в сердце столицы: кто и зачем основал ГИМ

В годы правления Александра II на Красной площади началось возведение здания Исторического музея – одного из главных как в Российской империи, так и в современной России. В 1875 году император пожелал заложить камень в основание будущего музея, но, увы, не дожил до его открытия. Строительство затянулось на несколько лет – денег на возведение величественного здания из красного кирпича постоянно не хватало, пока музею не присвоили статус объекта государственного значения. В дни торжеств по случаю коронации новый правитель Александр III с супругой Марией Федоровной посетили зал музея и остались чрезвычайно довольны увиденным. В июне 1883 года Исторический музей наконец распахнул двери для посетителей.

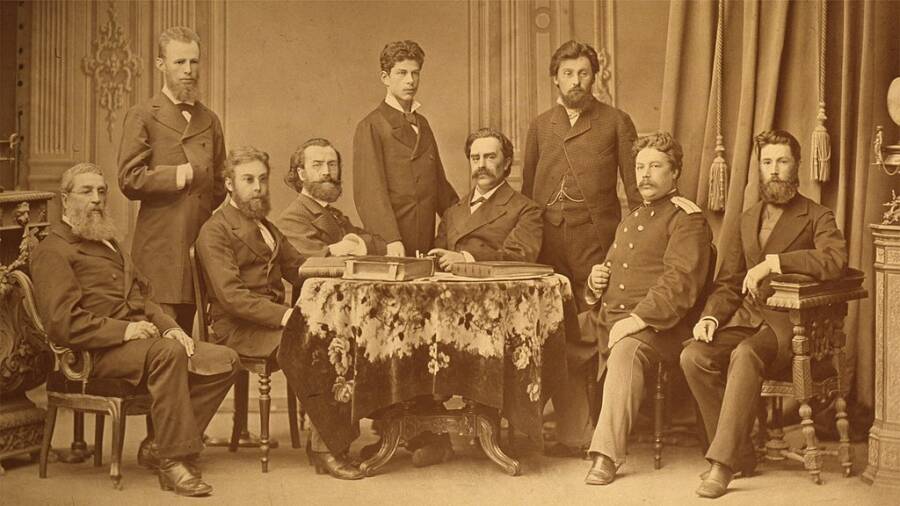

Основатели

В 1872 году в Москве состоялась Политехническая выставка, приуроченная к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Петра Великого. Один из отделов выставки носил название «Севастопольского» и был посвящен исследованиям древнего Херсонеса, событиям Крымской войны и героической обороне Севастополя при неравном соотношении сил. Организаторы этого отдела и подали идею о создании отдельного музея, посетители которого могли бы познакомиться с историей родной страны. Александру II предложение понравилось, и 9 февраля 1872 года он подписал соответствующее распоряжение. Будущий музей должен был носить имя великого князя Александра Александровича – наследника престола.

Севастопольский отдел Политехнической выставки возглавлял ученый-археолог Алексей Уваров, сын министра народного просвещения николаевской эпохи. Именно Уваров-младший, заручившись поддержкой коллег, и выступил за создание нового музея. Мнение историка поддержали коллеги: Уварова считали талантливым исследователем и невероятно эрудированным человеком. Большую известность ему принес труд «Исследования древностей южной России и берегов Черного моря», опубликованный в 1848 году на двух языках – русском и французском. Алексей Уваров руководил Московском археологическим обществом и регулярно принимал участие в раскопках на территории России. Другим деятелем науки, подхватившим идею Уварова, был Иван Забелин – тоже археолог, сферой интересов которого была история Москвы с момента ее основания. Он работал в Дворцовой конторе архивариусом и отвечал за ведение археологических раскопок скифских курганов близ Екатеринослава и около Керчи. Результаты исследований Забелин представил в обширном труде «Древности Геродотовой Скифии». Будущие основатели Исторического музея четко продумали его структуру еще до начала строительства: сколько будет залов, из чего формировать экспозицию, какие экспонаты станут наиболее ценными. Осталось самое важное – начать строительство.

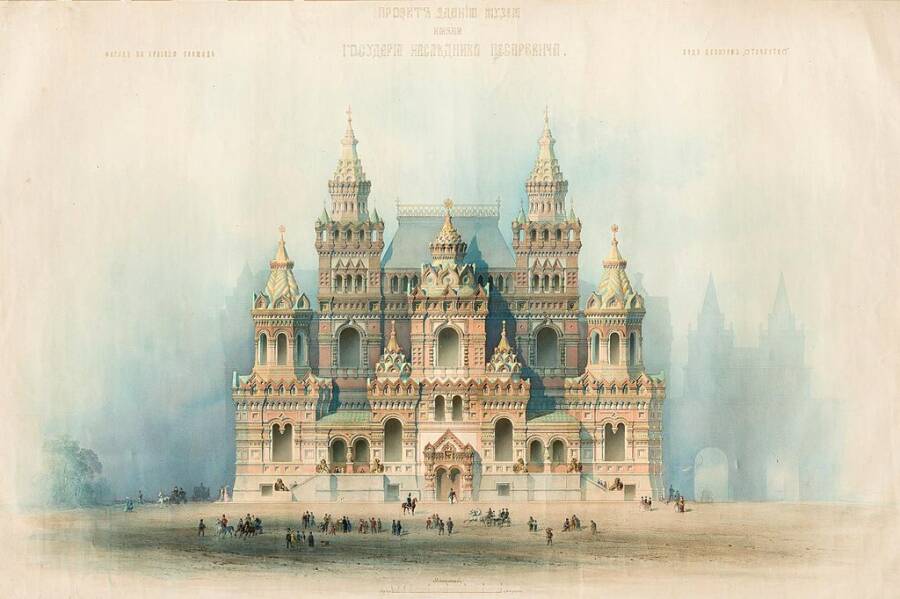

Возведение здания

Под строительство отвели территорию между Никольской и Сенатской башнями. Возводили здание почти десять лет, поскольку с момента основания музей существовал на личные средства энтузиастов и добровольные пожертвования. Министерство финансов подключилось к решению денежного вопроса накануне вступления на престол Александра III – ко дню коронации государя следовало полностью достроить музей.

Проект, который предложили архитектор В.О. Шервуд и инженер А.А. Семенов, не сразу снискал положительную оценку. Дело в том, что основатели настаивали на строительстве здания в русском стиле шестнадцатого столетия – чтобы музей идеально вписывался в остальной архитектурный ансамбль на Красной площади и уравновешивал собой уже существующие монументальные постройки. Оформляя фасады, архитектор ориентировался на декоративное убранство Храма Василия Блаженного, церкви Вознесения в Коломенском, возведенной в честь рождения будущего Ивана IV, а также на внешний вид царского дворца в Коломенском – любимой резиденции царя Алексея Михайловича. Финальный проект здания музея назывался кратко, но красноречиво – «Отечество».

Строительство музея растянулось с 1875 по 1883 годы. Сначала директором стал Алексей Уваров, а после его смерти – Иван Забелин. Здание возводили на века: геральдические скульптуры и флаги на шатрах и кровлях оснастили поворотными механизмами, чтобы те могли выдержать сильные порывы ветра. На шатрах самых высоких башен располагались двуглавые орлы – их изображения заимствовали с герба первых Романовых. Полы первого этажа музея украсили мозаиками, а ступени лестниц сделали из каррарского мрамора – одного из ценнейших сортов, который добывают в итальянских Альпах. В оформлении интерьеров исторического музея приняли участие практически все видные художники тех лет. Виктор Васнецов, например, написал фриз «Каменный век», а панораму Керченского пролива создал Иван Константинович Айвазовский. Выдающиеся мастера из поселка Палех Владимирской губернии уже в начале XX века оформляли росписью залы, связанные с правлением Ивана Грозного и Бориса Годунова. А вот залы второго этажа не удавалось оформить вплоть до падения Российской империи. Нередко художники пользовались ими как своими мастерскими. Так, в стенах Исторического музея трудились и создавали шедевры В.И. Суриков, И.Е. Репин и В.А. Серов.

Уникальные экспонаты: от первой книги до сабли Наполеона

В экспозиции Исторического музея представлена одна из древнейших русских книг – «Изборник Святослава» 1073 года. В списке самых древних рукописных произведений «Изборник» занимает третье место, после «Остромирова Евангелия» и «Новгородского кодекса». Сама книга представляет собой переписанные дьяком Иоанном болгарские тексты. Книга составлена по заказу, данному князем Святославом Ярославичем – сыном Ярослава Мудрого. Есть в музее и первая печатная книга с кожаной обложкой и двуглавым орлом на ней, изданная в Москве, – знаменитый «Апостол» Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Историки полагают, что эту книгу вполне мог листать сам Иван Грозный, восхищаясь аккуратным шрифтом.

Другая группа интересных экспонатов, которые можно увидеть в Историческом музее, – предметы одежды и быта царственных особ. Сохранилась до наших дней верхняя часть шубы Алексея Михайловича – ее называют спорок. Шуба в XVII веке была неотъемлемой частью гардероба представителей знати и считалась желанным подарком к любому празднику. В шубах отправлялись и на заседание Боярской Думы, и на застолья, и на пиры, а также на редкие прогулки. В царских семьях было принято шубы «наследовать» по мужской линии, то есть, сыновья донашивали вещи отцов. Спорок Алексея Михайловича, возможно, тоже достался ему от первого правителя из династии Романовых – Михаила Федоровича. Шуба сшита из беличьего меха (он находится с внутренней стороны), а сверху расшита растительными узорами и выполнена из золоченого атласа.

История музея

Почти полтора столетия Красную площадь Москвы украшает величественное здание Исторического музея, построенное в 1875–1883 гг. специально для размещения национальной сокровищницы России. Своим появлением один из старейших московских музеев обязан грандиозной Всероссийской Политехнической выставке. Инициаторами создания музея выступили организаторы ее Севастопольского отдела, посвященного героической обороне Севастополя во время Крымской войны, а также исследованиям древнего Херсонеса. 9 февраля 1872 года было получено «высочайшее соизволение» императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича. Эта дата считается днем основания будущего Государственного исторического музея. Идея создания музея национальной истории объединила множество людей — ученых, военных, художников, промышленников, государственных деятелей, членов царской фамилии и рядовых граждан. Московская городская дума отдала под строительство музея участок земли на Красной площади, изначально планировавшийся для размещения собственного здания. В августе 1875 года император Александр II лично заложил камень в основание будущего музея. 27 мая 1883 года, в дни коронационных торжеств, Исторический музей посетил император Александр III с императрицей Марией Федоровной.

Музей, «воздвигнутый во славу вековой жизни русского народа», разделил со страной героические и трагические, радостные и горестные моменты ее истории. Коронационные торжества, революционные события, демонстрации, легендарный военный парад в тревожном 1941 году, триумф народа–победителя в 1945… Главный музей истории страны стал свидетелем множества событий и хранителем памяти о них. Сменялись времена и правители, рушились и создавались государства, менялась идеология, но неизменным оставалось назначение музея на Красной площади — «собрать воедино со всех концов земли русской заветные святыни народа, памятники и документы всего русского государства, изобразить в образах и картинах имена великих подвижников и деятелей и знаменательнейшие события — живым словом раскрыть перед народом страницы его истории».

Собрание музея является важнейшим источником изучения истории и культуры России, основой создания постоянной экспозиции и разнообразных выставок, образовательной и научно–просветительной работы ГИМ.

На фундаментальной источниковой базе в музее выросла плеяда известных советских и российских историков, искусствоведов, музееведов и культурологов, написаны крупные работы по истории страны, издано более 200 томов трудов ГИМ, выпущены каталоги отдельных коллекций и выставок, проведены сотни конференций, чтений, симпозиумов. В коллективе трудится 80 кандидатов и 6 докторов наук. Исторический музей является признанным центром исторического знания и памятниковедения, ведущим научно–методическим центром в области музееведения и культурологии.

Исторический музей — старейший музееведческий центр страны. С 1918 года в его составе работает отдел музееведения, с 1994 года Государственный исторический музей является научно–методическим центром для исторических и краеведческих музеев Российской Федерации, координирующий исследовательскую, экспозиционную, фондовую, просветительную деятельность этих музеев.

В регионы России регулярно отправляются выставки на основе богатейшего фондового собрания ГИМ. Ежегодно региональные музеи и культурные центры страны принимают от 40 до 60 выставок из Исторического музея.

В комплекс Государственного исторического музея входят также Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, Палаты бояр Романовых на Варварке и царская усадьба «Измайлово». Все здания Исторического музея отнесены к особо ценным объектам культурного наследия народов России, на которых ежегодно проводятся планомерные реставрационные работы.

В начале 2000–х годов Историческому музею были переданы соседние здания бывшей Московской городской Думы, Монетного двора и Никольских торговых рядов в целях освобождения ансамбля Новодевичьего монастыря и Крутицкого Патриаршего подворья от коллекций и служб музея. В этих пространствах были открыты новые выставочные залы, Музей Отечественной войны 1812 года и Артиллерийский дворик.

3 сентября 2017 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О праздновании 150–летия Государственного исторического музея». В программу мероприятий по подготовке музея к юбилейной дате включены значимые проекты, реализация которых позволит решить основные задачи по развитию музейного комплекса.

В первую очередь, необходимо качественно улучшить условия сохранности ценнейших фондов музея, построив для этого здание Музейно–депозитарного центра ГИМ в Новой Москве, намечаемое Минкультуры РФ в комплексе с книгохранилищем Российской государственной библиотеки. В настоящее время в среднем на один кв. м. фондохранилищ Исторического музея приходится 392 музейных предмета, тогда как по всем музеям России этот показатель равен 154 предметам, а в музеях федерального подчинения — 98 предметов.

Строительство Музейно–депозитарного центра ГИМ в Новой Москве (п. Коммунарка) к 2022 году позволит также увеличить посещаемость музея в целом в 2 раза, количество экскурсантов в 1,5 раза, и освободить значительные экспозиционные площади в основном комплексе зданий на Красной площади.

Одним из важнейших проектов в рамках программы развития Государственного исторического музея станет строительство здания Экспозиционно–выставочного музейного центра вблизи Новодевичьего монастыря в 2018–2023 гг. с экспозицией, посвященной истории Русской Православной Церкви. Создание нового объекта, который войдет в состав музейного комплекса ГИМ, предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2016 № 2241–р.

К 2022 году Исторический музей предполагает осуществить программу крупных выставок из российских и зарубежных национальных музеев, международных и российских научных конференций, серию фундаментальных научных и популярных изданий, посвященных проблемам изучения и презентации отечественной истории и историко–культурного наследия России, а также завершить в основном создание электронного Каталога музейного фонда ГИМ.

История Государственного Исторического музея в Москве.

Всем привет!

Продолжу прогулку по Красной Площади на перевес с фотоаппаратом.Шёл дождь…Я сделал очередную серию фотографий.Сюда вошло конечно не всё.В соц.сетях нашёл интересные факты к увиденному.

Решение о создании Исторического музея принял русский император Александр II в феврале 1872 года. В январе 1873 г. утверждены «Общие основания музея», в которых сформулирована основная цель – «служить наглядной историей», для чего «будут собираться все памятники знаменательных событий истории Русского государства». Первый музейный Устав, составленный графом А.С. Уваровым, был утвержден в августе 1874 г.

В мае 1881 г. музей был передан в ведение Министерства финансов, приобрел статус правительственного учреждения и получил новое титульное название – Императорский Российский Исторический музей. Почетным председателем был назначен великий князь Сергей Александрович, товарищем председателя (фактическим директором) стал А.С. Уваров, с 1885 г. – И.Е. Забелин. С декабря 1882 года решением Александра III музей был передан Министерству народного просвещения. Для посетителей музей открылся в начале июня 1883 года, сразу после коронации императора Александра III. Последним почетным председателем музея был великий князь Михаил Александрович.

С тех пор музей не раз переименовывался: с мая 1895 г. музей стал называться Императорский Российский Исторический музей имени Императора Александра III в Москве, с ноября 1917 г.– Государственный Российский Исторический музей, с 1925 г. – Государственный Исторический музей.

Здание музея – уникальный историко-архитектурный и музейный памятник. Московская городская дума в апреле 1874 г. выделила для постройки будущего музея участок земли на Красной площади. Закладка здания состоялась в августе 1875 г. при участии императора Александра II и цесаревича Александра Александровича. По итогам конкурса на проектирование здания музея предпочтение было отдано проекту архитектора В.О. Шервуда и инженера А.А. Семёнова. Строительство музея продолжалось в течение 1875–1881 гг. В отделке залов принимали участие московские зодчие и художники И.Е. Бондаренко, А.П. Попов, И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов, а позднее В.А.Серов, С.А.Коровин, И.Е.Репин. Интерьеры музея соответствуют определенным историческим эпохам, повторяют росписи знаменитых церквей и княжеских дворцов и являются самостоятельными произведениями искусства.

При входе в музей находятся величественные Парадные Сени – одно из красивейших помещений музея, на сводах которого Ф.Г. Тороповым изображено «Родословное древо государей Российских» с портретами великих русских князей и императоров. Стены залов, посвященных Древней Руси, украшают фризы и картины, написанные знаменитыми русскими художниками. История нескольких тысяч лет воскресает в музее во всем своем величии и трагизме: жизнь первобытных людей, образование Древнерусского государства и татаро-монгольское нашествие, суровая и беспощадная эпоха Ивана Грозного, поворот страны к прогрессу при Петре I, просвещенный абсолютизм Екатерины II и победа над Наполеоном, отмена крепостного права и светская жизнь дворянства. В 1936–1937 гг., в связи с открытием новой экспозиции музея к 20-летию Октября, многие росписи и детали интерьеров были забелены или уничтожены.

1920–1930-е годы стали временем передачи в исторический музей коллекций из Государственного музейного фонда и расформированных музеев («Старая Москва», Румяцевский музей, Военно-исторический музей и др.). В 1922 году к ГИМ был присоединён Музей дворянского быт (находившийся в Волковых палатах, Б. Харитоньевский пер. д. 21). В 1928 году к музею в качестве филиалов были присоединены национализированные и закрытые церкви и другие здания: Музей-собор Василия Блаженного, Музей быв. церковь Троицы в Никитниках, Музей архитектурных памятников села Коломенского, Музей Пафнутьево-Боровского монастыря, Генуэзская крепость в г. Судак в Крыму, Музей Александровского монастыря. В 1932 году — палаты бояр Романовых, в 1934 году — Новодевичий монастырь.

В 1986–1997 гг. музей был закрыт на реставрацию и капитальный ремонт, а после завершения работ открыл первые 11 залов экспозиции (ровно столько же, как и в 1883 г.) и выставку «Реликвии истории Государства Российского». Указом Президента России от 18 декабря 1991 года музей был отнесён к особо ценным объектам культурного наследия России. В 1994 году постановлением правительства музей получил статус научно-исследовательского и культурно-просветительского учреждения. ГИМ стал головным центром для всех исторических и краеведческих музеев России.

В 1993 году в связи с ликвидацией Центрального музея В. И. Ленина его коллекции, а также здание Московской городской думы были переданы в ГИМ.

В 1996 году численность музейного собрания составила 4 373 757 предметов. Музей стал крупнейшим в России. В 2008 году коллективу музея была присуждена медаль «Символ науки».

На этом пока всё, но я продолжу.Моя прогулка подошла, к самому главному, пожалуй символу Красной Площади, к Мавзолею.Всем спасибо и до встречи в следующем блоге.

Дом, где живёт история: Государственный исторический музей отмечает 145-летие

Высокие цели — насущные задачи

Датой основания Исторического музея считается 9 февраля 1872 года. В этот день император Александр II дал «высочайшее соизволение» на устройство Музея имени Его Императорского Высочества Государя наследника цесаревича Александра Александровича (будущего Александра III). Возможно, правильнее было бы начать отсчёт на пару месяцев раньше, когда наследнику направил предложение полковник Н.И. Чепелевский, один из учредителей Всероссийской политехнической выставки.

Сама выставка пройдёт позже, в мае 1872-го в Москве, в честь 200-летия со дня рождения Петра I. Именно её экспонаты и положили начало коллекции будущего музея. Кстати, выставка дала импульс к созданию ещё одного музея — Политехнического.

Одним из основателей Исторического музея по праву считается граф Алексей Сергеевич Уваров, известный русский археолог, член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Вместе с Чепелевским он разработал научную концепцию: новому музею надлежало охватить большой временной промежуток — от каменного века до середины XIX столетия, при этом каждому периоду отводился собственный зал. Помимо выставочных помещений, комплекс решили оснастить библиотекой, читальным залом и лекторием.

Предназначение нового учреждения выразил профессор К.Н. Бестужев-Рюмин, составляя его программу: «Народ, желающий быть великим народом, должен знать свою историю. Велик только тот народ, который ясно сознает свое историческое призвание… Музей — одно из самых могущественных средств к достижению народного самосознания — высшей цели исторической науки». Этот благородный идеальный принцип перекликался с сугубо практической задачей — укрепить общественный патриотизм, сильно пошатнувшийся после поражения России в Крымской войне.

Долгий путь от идеи до воплощения

Несмотря на высочайшее одобрение и важнейшие задачи, от основания до открытия Исторического музея прошло целых 11 лет. Отсрочка имела две причины. Во-первых, масштабный проект требовал значительных средств. Изначально музей был общественным учреждением и составлял капитал в основном из пожертвований меценатов, поэтому для строительства пришлось взять ссуду в 1,26 миллиона рублей. И хотя в 1876 году государство начало выделять субсидии, а через пять лет присвоило музею правительственный статус, поддержка министерства финансов была нерегулярной. Поэтому работы несколько раз прерывались, а на погашение кредита ушло 28 лет.

Во-вторых, за организацию отвечали две комиссии — научная и строительная. Возглавляли их А.С. Уваров и И.Е. Забелин, которого считают вторым отцом-основателем музея, и они вели ожесточённые споры о внешней и внутренней отделке здания. Ещё бы — место выделили рядом с Кремлём, на северной стороне Красной площади! Положение обязывало: при Петре I здесь размещалась Главная аптека, а потом Московский университет и административные учреждения.

В итоге победила точка зрения Забелина: фасады должны иметь вид, отвечающий канонам русского зодчества XVI века. Иначе говоря, музей надо было гармонично вписать в комплекс Красной площади, в частности уравновесить знаменитый Покровский собор. По мнению конкурсной комиссии, со сложной задачей лучше всех справился архитектор Владимир Шервуд, который совместно с инженером А.А. Семёновым разработал изысканный проект с гордым названием «Отечество».

Строители музея использовали новейшие материалы и технологии. Например, кирпичи скрепляли цементом, поэтажные перекрытия сделали металлическими, а все инженерные коммуникации — воздуховоды, отопление и водопровод — спрятали в стенах. Декоративная отделка фасадов и башен потребовала больших усилий: в 1876–1877 годах над ней одновременно трудились 260 каменщиков и несколько сотен подсобных рабочих.

Первыми посетителями музея стали император Александр III и его супруга Мария Фёдоровна — их визит в конце мая 1883 года завершил торжества в честь коронации нового государя. Для широкой публики двери открылись в начале июня.

Становление и развитие

Посетители входили в музей с Красной площади и попадали в просторные парадные сени. По замыслу Забелина и Шервуда, их следовало украсить сценами из жизни древних славян — земледельцев, охотников, воинов, а также иллюстрирующими переход от язычества к христианству. Но получив статус Императорского музея, организаторы были вынуждены изменить концепцию. Центральной композицией у входа стало родословное древо российских государей. Так зрителям давали понять: ключевую роль в отечественной истории играет самодержавие, а не народность. И Забелин, и Уваров думали ровно наоборот…

Камнем преткновения стало и предложение Шервуда наполнить залы музея в основном произведениями искусства на исторические темы. Уваров настоял на том, что главную роль в экспозиции должны играть подлинные памятники прошлого, и для планировки интерьеров привлёк другого видного архитектора того времени — А.А. Попова. Без художественного оформления не обошлось: во внутренней отделке приняли участие Виктор Васнецов, Иван Айвазовский, Валентин Серов, Генрих Семирадский, Илья Репин и Сергей Коровин. Но их работы, даже панорамные, составляли вспомогательный план для исторических экспонатов.

В 1883 году для осмотра открыли только 11 залов на первом этаже, представлявшие период от древности до конца XII века. Планировка, заложенная Шервудом, отражала реальные исторические процессы: язычество и христианство шли параллельными путями и объединялись в Киевской Руси; затем шёл период феодальной раздробленности и новое слияние под эгидой Москвы. К 1917 году число залов дошло до 16 — посетители могли уже дойти до Смутного времени.

Большую часть первых экспозиций составили предметы, которые передали музею Алексей Уваров и его супруга. Чета археологов сделала общественным достоянием все находки, собранные в экспедициях по разным регионам России, в том числе по Кавказу и Крыму. Их примеру последовали и многие знатные коллекционеры — Бобринские, Голицыны, Кропоткины, Оболенские, Олсуфьевы. Самый щедрый дар преподнёс купец П.И. Щукин: в 1905 году он отписал городу свой частный музей русских древностей, чья коллекция тогда превышала весь фонд Исторического музея. Пополнилось хранилище и во время Первой мировой войны: в Москву свозили реликвии из западных губерний.

Продолжалось строительство музея: в 1889 году во внутреннем дворе появился поперечный корпус с аудиторией на 700 человек. Через 15 лет в помещении разместили архив, библиотеку и отдел рукописей и старопечатных книг.

Залы на втором и третьем этажах до революции так и не оформили, но они никогда не пустовали. Известные художники использовали их в качестве мастерских, здесь проходили музейные съезды, научные собрания и тематические выставки — исторические, археологические, этнографические, художественные и даже литературные. Так, в 1899 году прошла выставка в честь столетия со дня рождения А.С. Пушкина, а через десять лет чествовали аналогичный юбилей другого поэта — А.В. Кольцова.

Просветительская деятельность только зарождалась: в начале XX века проходило не более 20 экскурсий в год. Предложение явно отставало от спроса, то есть от интереса публики к истории: по статистике, в 1905–1915 годах средняя посещаемость музея составляла 39 тысяч человек ежегодно.

Крутые повороты истории

После 1917 года судьба Исторического музея могла сложиться весьма трагически. По воспоминаниям хранителей, пролетарии не раз предлагали выбросить все «поганые черепки» и «никуда не годные бумаги», а в здании устроить фабрику. Рискуя жизнью, работники препятствовали и попыткам под разными предлогами изъять хранящиеся ценности. От разбоя спасало заступничество наркома просвещения А.В. Луначарского и самого В.И. Ленина.

Нет худа без добра: фонд музея за несколько лет получил ценнейшие экспонаты — архивные документы и рукописи, изделия из серебра и фарфора, старинные книги и монеты. Коллекционеры и учёные сдавали свои собрания на временное хранение, надеясь когда-нибудь получить их назад. Они верили, что власть сменилась ненадолго…

Но большевики взялись за дело серьёзно и основательно. Наркомат просвещения разработал новую концепцию — повернуть музей «лицом к народу». В большинстве залов коренным образом переиначили оформление, изменились и сами экспозиции. Например, в 1920-х годах появились выставки, посвящённые крестьянскому творчеству и крепостному быту XVIII–XIX веков.

В 1937 году в Историческом музее прошла выставка памяти А.С. Пушкина, материалы которой потом легли в основу Всесоюзного музея поэта. Тогда же в честь 20-летия Октября музей пережил первую реконструкцию. Открылось несколько тематических выставок, но главное — учреждение вновь сменило статус и приобрело широкий профиль. Его официально объявили главным национальным музеем и подчинили ему другие. К 1940 году он имел шесть филиалов, в их число вошла даже… Генуэзская крепость в Судаке.

В годы Великой Отечественной войны музей продолжал работать. Лишь однажды бомбёжки заставили его закрыться на восемь дней — в октябре 1941-го. Самые ценные экспонаты эвакуировали подальше от фронта — сначала в Поволжье, а затем и в Казахстан. Зато с начала войны сотрудники проводили выставки «по горячим следам», собирая материалы на фронте. Первую экспозицию в этом ряду посвятили обороне под Москвой. Пробуждая патриотизм, музей буквально притягивал людей: только в 1942 году здесь состоялось почти 1800 лекций, а число посетителей превысило 86 тысяч.

Возрождение и перерождение

Пережив войну, в мирное время Исторический музей продолжил активно развиваться. Уже в 1945 году работало 30 выставочных залов, в 1957-м постоянная экспозиция наконец освоила второй этаж и охватила период до конца XIX века, а ещё через шесть лет — до 1917 года. Получили продолжение и временные выставки: музей освещал исторические события (Великой Октябрьской социалистической революции, победы в Великой Отечественной, 600-летие Куликовской битвы), масштабные стройки (БАМ).

В 1986 году началась реставрация и реконструкция, которые преследовали две цели: восстановить первоначальный облик здания и расширить выставочное пространство. Например, угловые башни вновь украсили двуглавые орлы, а промежуточные — львы и единороги. Внутренний двор музея превратился в Половецкий дворик с фонтаном и статуями, а рядом расположились несколько новых холлов. Из-за финансовых и организационных трудностей работы завершились только в 2002 году.

Сегодня ГИМ остаётся крупнейшим национальным музеем России: в его залах представлено около 22 тысяч экспонатов, а общий фонд почти в тысячу раз больше! Помимо главного здания, посетителей принимают филиалы — Музей Отечественной войны 1812 года, палаты бояр Романовых в Зарядье и Покровский собор (храм Василия Блаженного). Каждую неделю музей приглашает слушателей на лекции, а ежегодно устраивает больше 10 новых выставок. Несколько оригинальных проектов ГИМ приготовил и к своему 145-летию. Приходите — будет интересно!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)