что было на ладожском озере битва

Легенда о побоище: была ли на самом деле знаменитая битва Александра Невского?

Битва, которую дал знаменитый князь Александр Ярославич Невский в апреле 1242 года на Чудском озере, является ключевым событием в русской истории. Именно тогда Древняя Русь остановила экспансию западных крестоносцев на Восток. Однако есть версия, согласно которой, никакого Ледового побоища на самом деле… не было (!)

Начнём с общепризнанных фактов. 700 с лишним лет назад когда-то единое сильное государство восточных славян, прозванное историками Киевской Русью, из-за амбиций её правителей распалось на многочисленные враждующие между собой княжества. И этим немедленно воспользовались европейские соседи.

Идеологом вмешательства в наши дела стала католическая церковь, жаждавшая обратить православных русских в свою веру. Орудием захвата наших земель стали монашеские рыцарские ордена, основанные европейцами для освобождения Гроба Господня в Палестине. Однако крестовые походы этих орденов на Ближний Восток закончились провалом. Мусульмане не покорились им. И тогда взоры римских пап обратились на Восточную Европу, где обитали балтийские языческие племена и православные русские «еретики»…

«Убивайте всех, господь на небе узнает своих…»

Надо сказать, что римские папы того времени больше напоминали бандитов с большой дороги, чем духовных наставников. Так, на вопрос крестоносцев о том, как отличить еретика от «доброго католика», один римский папа, например, заявил: «Убивайте всех – господь на небе узнает своих… Вы можете беспрепятственно обратить для своих потребностей всё, что захватите у язычников». Не удивительно, что после таких разбойничьих призывов со всей Европы собралось немало подонков, пожелавших вволю «погулять» под крестоносным знаменем…

Захват начался с прибалтийских земель. Здесь жили языческие племена литвинов, ливов, эстов, чуди – предков современных литовцев, латышей и эстонцев. Русские в те времена именовали их общим прозвищем – чухонцы. Издревле эти племена подчинялись русским князьям, которые не вмешивались в их внутренние дела, ограничивая своё влияние лишь ежегодным сбором дани.

В 1200 году немецкий епископ Альберт высадился в устье Западной Двины, где основал город Ригу. Отсюда и начались походы крестоносцев, «послушников» специально образованного для покорения Прибалтики рыцарского Ордена меченосцев. Сначала крестоносцы разгромили русские крепости по Западной Двине, попутно огнём и мечом обращая в католическую веру местных язычников. Затем началось наступление на северо-восток. В 1223 году пала новгородская крепость Юрьев (нынешний Тарту). Ещё раньше датские крестоносцы захватили наш город Колывань (сейчас – Таллин). Вскоре передовые отряды крестоносцев уже совершали набеги на собственно русские земли.

Собрав сильное войско, Александр выбил крестоносцев из Пскова. Оттуда князь двинулся набегом на орденские земли. Но, узнав о подходе главных сил крестоносцев, отвёл своих воинов к Чудскому озеру. А вот дальше…

Так что это было?

Согласно официальной версии, 5 апреля 1242 года войско крестоносцев вышло на лёд Чудского озера и встало напротив дружин князя Александра. Пешее русское войско встретило натиск крестоносцев, заставив их увязнуть в затяжном бою. А затем князь бросил на фланги притаившуюся в засаде конницу, которая окружила крестоносцев. Началось истребление завоевателей. Те, кто не успел бежать, утонули, так как лёд уже сильно подтаял… Князь с триумфом вернулся в Новгород, а напуганные крестоносцы поспешили заключить с русскими мир, вернув обратно все завоёванные наши земли…

Однако скептики утверждают, что 5 апреля 1242 года не произошло ничего серьёзного. Якобы была лишь стычка отряда Александра с небольшим по численности отрядом крестоносцев, в котором русские победили благодаря подавляющему численному превосходству. Ведь согласно «Ливонской хронике» (летопись крестоносцев), в битве погибло всего 20 рыцарей, шесть рыцарей попали в плен, лишь убитых чухонцев, крестоносных наёмников, было несколько сотен. Это примерно совпадает с данными русских летописей, сообщающими о приблизительно 500 убитых врагах…

Спрашивается, разве ЭТО похоже на масштабное сражение типа Бородинской битвы, когда на поле брани сошлись десятки тысяч воинов?! Разве ЭТО могло повлиять на темпы продвижения крестоносцев на Восток?

А немецкие историки вообще долго отрицали сам факт сражения на Чудском озере. Мол, это выдумка русских, создавших миф о вековом противостоянии с немецким народом. В частности, об этом говорил германский историк граф Пауль фон Рорбах. По его словам, русские даже не могут точно указать место, где была битва. И действительно, разные русские историки по-разному указывали место сражения, перемещая его по своему усмотрению по всему берегу Чудского озера, тем самым подтверждая слова немецких скептиков.

В середине прошлого столетия в дело решила вмешаться Академия наук СССР. Начиная с 1959 года под руководством известного военного историка, генерала Георгия Караева состоялось несколько научных экспедиций для точного установления места сражения. Эти экспедиции, тщательно обследовавшие берега Чудского озера, нашли так называемые Узмень и Вороний камень, громадный валун, возле которых, согласно летописям, и произошло сражение.

На момент экспедиций, то есть в середине ХХ века, Вороний камень фактически ушёл под воду из-за изменившегося рельефа местности. А находился камень на берегу узкого пролива, соединяющего Чудское и Псковские озёра – отсюда и название Узмень. Кроме того, подтверждением факта битвы послужили и многочисленные старинные предания русских и эстонских рыбаков, живущих по обоим берегам озера…

Ледовое побоище: великая битва Руси против Запада

Интересно, что в те же 1990-е годы российские политические партии националистического толка, с подачи небезызвестных последователей писателя Эдуарда Лимонова стали отмечать 5 апреля «День русской нации», также посвященный победе на Чудском озере. Разница в датах была обусловлена тем, что «лимоновцы» выбрали для отмечания дату 5 апреля по Юлианскому календарю, а официальная памятная дата считается по Григорианскому календарю. Но самое интересное, что по пролептическому григорианскому календарю, распространяющемуся на период до 1582 года, эту дату следовало бы отмечать 12 апреля. Но в любом случае очень правильным было само решение назначить дату в память о таком масштабном событии в отечественной истории. Тем более, это был один из первых и самых впечатляющих эпизодов столкновения русского мира с Западом. Впоследствии Россия не раз будет воевать с западными странами, но память о воинах Александра Невского, нанесших поражение немецким рыцарям, жива до сих пор.

События, о которых пойдет речь ниже, развернулись на фоне тотального ослабления русских княжеств во время монгольского нашествия. В 1237-1240 гг. на Русь вновь вторглись монгольские орды. Это время было предусмотрительно использовано Папой Римским Григорием IX для очередной экспансии на северо-восток. Тогда Священный Рим готовил, во-первых, крестовый поход против Финляндии, в то время еще населенной преимущественно язычниками, а во-вторых – против Руси, которая рассматривалась понтификом в качестве главного конкурента католиков в Прибалтике.

На роль исполнителя экспансионистских замыслов идеально подходил Тевтонский орден. Времена, о которых пойдет речь, были эпохой орденского расцвета. Это потом, уже во время Ливонской войны Ивана Грозного, орден находился в далеко не лучшем состоянии, а тогда, в XIII веке, молодое военно-религиозное образование представляло собой очень сильного и агрессивного противника, контролировавшего внушительные территории на берегах Балтийского моря. Орден считался главным проводником влияния католической церкви в Северо-Восточной Европе и направлял свои удары против балтийских и славянских народов, проживавших в этих краях. Главной задачей ордена было порабощение и обращение в католичество местных жителей, а если они не желали принимать католическую веру, то «благородные рыцари» безжалостно уничтожали «язычников». Тевтонские рыцари появились в Польше, призванные польским князем на помощь в борьбе с прусскими племенами. Началось завоевание орденом прусских земель, которое происходило довольно активно и стремительно.

Следует отметить, что официальная резиденция Тевтонского ордена во время описываемых событий все еще находилась на Ближнем Востоке – в замке Монфор на территории современного Израиля (историческая земля Верхняя Галилея). В Монфоре размещался великий магистр Тевтонского ордена, архив и орденская казна. Таким образом, высшее руководство управляло орденскими владениями в Прибалтике дистанционно. В 1234 г. Тевтонский орден поглотил остатки Добринского ордена, созданного в 1222 или 1228 годах на территории Пруссии для защиты прусского епископства от набегов прусских племен.

Когда в 1237 году в состав Тевтонского ордена влились остатки Ордена меченосцев (Братство воинов Христа), тевтонцы получили контроль и над владениями меченосцев в Ливонии. На ливонских землях меченосцев возникло Ливонское ландмайстерство Тевтонского ордена. Интересно, что император Священной Римской империи Фридрих II еще в 1224 году объявил земли Пруссии и Ливонии подчиняющимися непосредственно Священному Риму, а не местным властям. Орден стал главным наместником папского престола и выразителем папской воли на прибалтийских землях. При этом продолжался курс на дальнейшую экспансию ордена на территории Восточной Европы и Прибалтики.

Поражение шведов не сильно поспособствовало отказу их союзников от своих агрессивных планов. Тевтонский орден и Дания собирались продолжить поход против Северо-Восточной Руси с целью насаждения католицизма. Уже в конце августа 1240 года в поход на Русь отправился епископ Герман Дерптский. Он собрал внушительное войско из рыцарей Тевтонского ордена, датских рыцарей из Ревельской крепости и ополчения Дерпта, и вторгся на территорию современной Псковской области.

Сопротивление псковичей не дало должного результата. Рыцари захватили Изборск, а затем осадили Псков. Хотя первая осада Пскова не принесла желаемого результата и рыцари отступили, вскоре они вернулись и смогли взять Псковскую крепость, воспользовавшись помощью бывшего псковского князя Ярослава Владимировича и предателей-бояр во главе с Твердило Иванковичем. Псков был взят, в нем разместился рыцарский гарнизон. Таким образом, Псковская земля стала плацдармом для действий немецких рыцарей против Великого Новгорода.

Сложная ситуация в это время складывалась и в самом Новгороде. Горожане зимой 1240/1241 годов выгнали из Новгорода князя Александра. Лишь когда неприятель подошел к городу очень близко, они послали в Переславль-Залесский гонцов – позвать Александра. В 1241 году князь выступил на Копорье, захватил его штурмом, перебив находившийся там рыцарский гарнизон. Затем, к марту 1242 года, Александр, дождавшись помощи войск князя Андрея из Владимира, выступил на Псков и вскоре взял город, вынудив рыцарей отступить в Дерптское епископство. Затем Александр вторгся в орденские земли, но когда передовые силы потерпели поражение от рыцарей, принял решение отступить назад и подготовиться в районе Чудского озера к основному сражению. Соотношение сил сторон, если верить источникам, составляло примерно 15-17 тысяч воинов со стороны Руси, и 10-12 тысяч ливонских и датских рыцарей, а также ополчение Дерптского епископства.

Князь Александр Невский предпринял очень интересный ход – он заранее разместил свои силы на флангах. Кроме того, в засаде разместились конные дружины Александра и Андрея Ярославичей. В центре встало новгородское ополчение, а впереди – цепь лучников. Сзади поставили скованные цепями обозы, которые должны были лишить рыцарей возможности маневрировать и уклоняться от ударов русского воинства. 5 (12) апреля 1242 года русские и рыцари вошли в боевое соприкосновение. Первыми натиск рыцарей приняли лучники, а затем рыцари смогли прорвать русский строй с помощью своего знаменитого клина. Но не тут-то было – тяжеловооруженная рыцарская конница завязла у обоза и тут с флангов на нее двинулись полки правой и левой руки. Затем в бой вошли княжеские дружины, которые и обратили рыцарей в бегство. Лед проломился, не выдержав тяжести рыцарей, и немцы начали тонуть. Воины Александра Невского преследовали рыцарей по льду Чудского озера семь верст. Тевтонский орден и Дания потерпели в битве на Чудском озере полное поражение. Согласно Симеоновской летописи, погибли 800 немцев и чуди «без числа», 50 рыцарей попали в плен. Потери войск Александра Невского неизвестны.

Поражение Тевтонского ордена оказало на его руководство впечатляющее воздействие. Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии. Таким образом, эффект от поражения, нанесенного немецким рыцарям, был колоссальным, в первую очередь – в политическом отношении. Западу Ледовое побоище продемонстрировало, что на Руси прославленных крестоносцев ждет сильный противник, готовый сражаться на свои родные земли до последнего. Уже потом западные историки стремились всячески принизить значение битвы на Чудском озере – то утверждали, что в действительности там встретились гораздо меньшие по численности силы, то характеризовали сражение как отправную точку формирования «мифа об Александре Невском».

Победы Александра Невского над шведами и над тевтонскими и датскими рыцарями имели масштабное значение для дальнейшей русской истории. Кто знает, как сложилась бы история земли Русской, если бы воины Александра тогда не выиграли эти сражения. Ведь главной целью рыцарей было обращение русских земель в католичество и полное подчинение их владычеству ордена, а через него – и Рима. Для Руси, таким образом, битва имела определяющее значение и в плане сохранения национальной и культурной идентичности. Можно сказать, что Русский мир выковывался, в том числе, и в сражении на Чудском озере.

Александр Невский, победивший шведов и тевтонцев, навсегда вошел в русскую историю и как церковный святой, и как блестящий полководец и защитник земли Русской. Понятно, что не меньшим был вклад и бесчисленных ратников новгородских и княжеских дружинников. Их имена история не сохранила, но для нас, живущих спустя 776 лет, Александр Невский – это и есть, в том числе, те русские люди, которые сражались на Чудском озере. Он стал олицетворением русского воинского духа, мощи. Именно при нем Русь показала Западу, что не собирается ему подчиняться, что она – особая земля со своим укладом, со своим народом, с собственным культурным кодом. Потом русским воинам приходилось еще не раз «давать по зубам» Западу. Но отправной точкой были именно сражения, выигранные Александром Невским.

Последователи политического евразийства говорят о том, что Александр Невский предопределил евразийский выбор России. В его княжение у Руси складывались более мирные отношения с монголами, чем с немецкими рыцарями. По крайней мере, монголы не стремились уничтожить идентичность русского народа, навязав ему свои верования. В любом случае, политическая мудрость князя заключалась в том, что в сложные для русской земли времена он смог относительно обезопасить Новгородскую Русь на востоке, выиграв сражения на западе. В этом заключались его военный и дипломатический таланты.

Прошло 776 лет, но сохраняется память о подвиге русских воинов в битве на Чудском озере. В 2000-е годы в России был открыт целый ряд памятников Александру Невскому – в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске, Курске, Волгограде, Александрове, Калининграде и многих других городах. Вечная память князю и всем русским воинам, отстоявшим свою землю в том сражении.

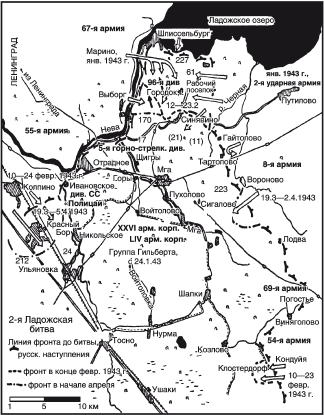

Глава 6 ВТОРАЯ БИТВА НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ Зима 1942/43 года

ВТОРАЯ БИТВА НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ

В то время как на юге Восточного фронта назревал кризис, Волховско-Ленинградский фронт вновь перешел к позиционной войне. У солдат вновь началась монотонная жизнь: караульная служба и разведка на растянутых участках фронта, земляные и прочие виды работ, в ограниченной степени подготовка солдат, унтер-офицеров и офицеров. Артобстрелы и частые атаки противника постоянно приводили к потерям.

Самым спокойным был участок фронта между Кировской железной дорогой и Гайтоловом, где после битвы немцам удалось улучшить и укрепить свои позиции. Под Грузином, Киришами и на фронте окружения под Ленинградом также проходили бои местного значения.

На всех позициях готовились к зиме, пополняя запасы, вырубая лес, изготавливая брикеты из древесного угля. На этот раз была вовремя доставлена отличная зимняя одежда, что позволяло надеяться на то, что количество обморожений будет значительно меньше, чем в прошлую зиму. Эшелоны подвозили пополнение, но в большинстве случаев не в том количестве, которое было запланировано, и многие дивизии в своих гренадерских полках (так с осени были переименованы пехотные полки) имели по два батальона с частями усиления. В отношении заботы о войсках, на которых все же отражалась монотонность длинных зимних ночей, пытались сделать все возможное. В больших палатках, бараках или блокгаузах, в которых располагались войска вплоть до полковых командиров, показывали фильмы, представления фронтовых бригад, исполняли концерты полковых музыкантов и прочее, кроме того, совершалось богослужение, на которое люди попеременно снимались со своих позиций на несколько часов. Помещения, оборудованные под бани, сауны и камеры дезинсекции, позволяли солдатам соблюдать гигиену и вовремя менять белье. Во время передышки солдаты также охотно занимались всевозможными поделками, как правило из дерева.

Какие-то дивизии меняли участки своих позиций. В состав армии входили 24 крупных соединения, среди которых находились полевые дивизии люфтваффе, не обученные для боев на земле, 4 «крымские» дивизии, уже зарекомендовавшие себя в боях, остальные волховские дивизии и еще 1 дивизия, только что прибывшая из Норвегии.

15 декабря под Новгородом вдоль Волхова стояли: XXXVIII корпус в составе 1-й полевой дивизии люфтваффе, 212-й и 254-й пехотных дивизий. К ним примыкал I корпус в составе 121-й и 24-й пехотных дивизий.

По обеим сторонам устья Тигоды, под Киришами и вокруг Погостьевского котла располагались XXVIII корпус с 21, 217, 11, 61, 132 и 69-й пехотными дивизиями. В районе «бутылочного горла» командование осуществлял XXVI корпус, в состав которого входили 223, 1, 227 и 170-я пехотные дивизии.

Здесь и севернее Мги стоял единственный резерв 18-й армии, а именно подтянутая от Погостья 96-я пехотная дивизия, но и у нее некоторые части гренадерского полка и артиллерии использовались в районе Кировской железной дороги в составе дивизий, ставших здесь на позициях. На Ленинградском фронте удерживал свои позиции до Финского залива LIV корпус с 5-й горно-стрелковой дивизией, дивизией СС «Полицай», 250-й испанской дивизией и 215-й пехотной дивизией. Перед Ораниенбаумским плацдармом L корпус готовился к передаче командования III полевому корпусу люфтваффе к 1 января. Здесь стояли 2-я пехотная бригада СС и 10-я полевая дивизия люфтваффе.

После того как Сталинград был окружен, Советы усилили свою пропаганду, используя громкоговорители, радио и листовки, на которых даже был изображен план, из которого впервые было ясно, в каком серьезном положении оказалась 6-я армия. Эффективность советской пропаганды была небольшой. Случаи перехода к противнику имели место главным образом среди верхнесилезских и других солдат полупольского пополнения, которые у себя на родине нередко подвергались гонениям со стороны партийных функционеров НСДАП.

18-я армия ожидала новое русское наступление в январе 1943 года, когда лед на Неве будет настолько прочен, что сможет выдержать танки. Погода и короткие зимние дни мешали производить воздушную разведку. Командование предполагало, что русские на этот раз будут ставить перед собой те же цели, что и во время летнего сражения, но наступать будут с еще большим упорством через покрытую льдом Неву. Армия понимала, что придется сражаться, рассчитывая только на собственные силы, так как Сталинград и Кавказ приковали к себе все имевшиеся резервы высшего командования.

Планы советского командования действительно соответствовали данным предположениям. На первом этапе наступления ставились несколько меньшие задачи, чем во время летнего сражения. Широкомасштабный план зимнего сражения 1942 года, имевший оперативный характер, превратился в ограниченную тактическую операцию, что, несомненно, позволило сконцентрировать в одном месте войска и технику. Цели были следующими: сначала большое торфяное болото на южном берегу Ладожского озера вместе со Шлиссельбургом и Поселками № 1–5 и № 7–8, затем Синявинская высота (43,3) и, наконец, узловая станция Мга, и оттуда соединение с Ленинградским фронтом под Колпином.

В соответствии с этим планом предусматривались три следующих этапа сражения: основной этап – с 12 до 3 февраля; первый двусторонний охват с 10 до 24 февраля и второй двусторонний охват – с 19 марта до 5 апреля 1943 года.

12 января началась вторая битва на Ладожском озере, и началась она ураганным огнем 220 батарей, многочисленных ракетных установок и тяжелых минометов, при этом советская авиация полностью использовала свое абсолютное превосходство.

Вновь образовались два фланга прорыва, которые стойко держались и тем самым сузили полосу советского наступления, так что русским удалось добиться лишь первичного тактического успеха.

1-я восточнопрусская дивизия оборонялась на своих позициях по обеим сторонам Гайтолова, к ней примыкал полковник Венглер со своим полком. После ожесточенных боев был оставлен Поселок № 8. На Неве под Дубровкой и Городком отражала советские наступления 170-я дивизия с 399-м гренадерским полком, которым командовал полковник Грисбах. Противнику все же удалось совершить прорыв на слабом участке фронта под Марином.

Так, с востока на запад советские части прорывались через большое торфяное болото к Поселку № 5, где проходила единственная дорога, соединявшая Синя-вино и Шлиссельбург, стремясь отрезать северную часть «бутылочного горла», где сражались главные силы 227-й дивизии.

В этой связи в бой сразу же были брошены отдельные батальоны и мобильные подразделения 96-й дивизии, в результате чего единственный армейский резерв в первый же день оказался в гуще сражения.

Когда на восьмой день сражения главные силы этого резерва перешли в наступление на Марино, в его распоряжении оставались еще только 5 батальонов и части своей собственной артиллерии. Путем энергичной атаки ему вновь удалось освободить от противника лес, в котором некоторое время назад вел бои полковник Шайдис, и кольцевую дорогу западнее от него, а также электростанцию Городок, но прорваться к Марину сил все же не хватило. После этих операций последний ударный резерв армии был израсходован, бои должны были теперь вести отдельные полки и батальоны.

Все больше и больше сужалось кольцо окружения вокруг смешанных батальонов 61, 96 и 227-й дивизий, которые теперь были объединены в «группе Тюнера». Советы использовали в данном районе 8 дивизий и 4 бригады с большим количеством танков. Русские наступали с востока и запада и даже с севера по льду замерзшего озера. На один немецкий батальон приходилась более чем одна русская дивизия.

После своего успеха русские повернули войска на юг с целью захвата Синявинской высоты путем двустороннего охвата. Русские знали, что 10-километровая полоса торфяного болота, где не было дорог с твердым покрытием, имела лишь условное значение, пока немецкие наблюдатели-артиллеристы находились на высоте. Попытки охвата высоты с востока были отражены частями восточнопрусской дивизии. В течение десяти дней здесь наступали 7 русских дивизий.

В последующие дни русские бросили в бой за высоту еще 5 стрелковых дивизий и 5 бригад, а также 4 танковые бригады и 8 танковых батальонов. Новый очаг боев вспыхнул у западного подножия высоты, где велись бои за Поселок № 6. 18-я армия также была вынуждена подтянуть сюда новые силы.

Под командованием командира LIV корпуса была создана «группа Гильберта», которой, в свою очередь, подчинялся XXVI корпус. Все это было сделано для того, чтобы бои на территории «бутылочного горла» велись под единым командованием.

17 января в соответствии с приказом были оставлены выдвинутые вперед позиции 284-го гренадерского полка с тем, чтобы выровнять линию фронта между Поселком № 6 и Городком. 24 января восточный фланг «горла» обороняли 223-я и 1-я пехотные дивизии. По обеим сторонам Синявинской высоты и до Невы на участке от Городка до Отрадного держали оборону смешанные батальоны и роты 61-й дивизии, дивизии СС «Полицай», 28-й воздушно-десантной дивизии, 170, 227 и 96-й пехотных дивизий, 5-й горнострелковой дивизии, а также 269-й испанский гренадерский полк. Тем самым 18-я армия использовала на поле сражения 9 дивизий, 16 остальных ее дивизий обороняли длинные участки фронта от Новгорода до Погостья, а также перед Ленинградом и Ораниенбаумом. Из них до конца января были брошены в бой за Синявино еще 11-я и 21-я дивизии, таким образом, соотношение сил стало 11: 14. При таком распределении сил фронт устоял, но при общей напряженной обстановке – в конце января был сдан Сталинград – нельзя было рассчитывать на подвод каких-либо резервов.

У названных дивизий большинство полков превратилось в батальоны, потери среди офицеров были очень велики, силы истощались с каждым днем, но, несмотря на это, части, несшие большие потери, держались. Инженерные батальоны, стрелковые роты артиллеристов, связистов и истребителей танков, а также боевые части зенитной артиллерии заполняли бреши между гренадерами.

Русские постоянно переходили в наступление, но фронт держался на Синявинской высоте, под Поселком № 6, на улице Бур-мы у больницы и у электростанции Городка, равно как и на плацдарме под Дубровкой.

В конце месяца русские перегруппировали свои войска. На востоке перешла к обороне 8-я армия под натиском немецких атак с целью сковывания ее частей. 2-я ударная армия должна была брать штурмом Синявинскую высоту, а 67-я армия прорываться между высотой и Невой к Myстолову.

Во время новых наступлений в период от 12 до 23 февраля эшелоны наступавших сил доходили до самой высоты и до развалин церкви, но контрнаступления 11-й дивизии отбрасывали их постоянно назад. В один из этих февральских дней накалившаяся ситуация грозила прорывом обороны, но здесь помогли части восточнопрусской дивизии, а также силезские части, располагавшиеся слева от них. Клин фронта, выдвинувшийся вперед под Городком, в ночи с 15 до 17 февраля был отведен назад с тем, чтобы сократить его.

Битва вступила в свою вторую фазу. Синявинская высота все еще приковывала к себе внимание и силы немецкого командования, когда Советы начали свое первое наступление с целью охвата, чтобы ударить с востока и запада южнее Мги по слабым немецким позициям и отрезать немецкий фронт севернее Мги.

С 10 до 23 февраля со стороны Погостьевского котла южнее Виняголова наступали 4 дивизии, 3 бригады и 2 танковые бригады русских. В то же время навстречу им из Колпина выступили на Красный Бор 7 дивизий, 5 бригад и 3 танковых бригады.

В результате этих операций возникли новые опасные очаги, тем более что в распоряжении немецкой армии уже не было никаких свежих сил. Речь вновь зашла о «жонглировании». Людей собирали буквально до последнего солдата. В бой должны были вступить боевые группы из различных дивизий, измотанные батальоны, находившиеся еще в стадии укомплектования. Между Клостердорфом и Смердыней частям 96, 121 и 217-й дивизий удалось остановить русский прорыв и вновь отнять у противника часть его небольшой территории.

Удар под Красным Бором со всей силой обрушился на 250-ю испанскую дивизию. 10 февраля после мощной огневой подготовки русские наступали по обеим сторонам Колпина. Испанцы держались стойко и понесли большие потери, особенно велики потери были среди офицеров. Самая главная сложность для испанцев заключалась в том, что у них не хватало противотанковых средств обороны против русских танков. Красный Бор и местность у Ижоры в глубину около 3 километров были потеряны, и предотвратить это уже было невозможно.

Контрнаступление частей 212-й пехотной дивизии остановило противника. 24-я дивизия была снята с участка на среднем Волхове и, так же как и части 215-й дивизии, была использована здесь для обороны и контратак. Русские понесли большие потери, но не смогли захватить какую-либо новую территорию.

Оперативная цель русских, заключавшаяся в объединении 55-й армии под Красным Бором с 54-й армией из Погостьевского котла, достигнута не была. Что касается 18-й армии, то ей вновь пришлось устранить кризисную ситуацию своими собственными силами, что она и сделала. Это происходило в то время, когда на Южном фронте после сталинградской катастрофы опасная оперативная обстановка приближала кризис громадного масштаба, требовавший от верховного немецкого командования принятия самых крайних решений и использования самых последних резервов. 18-я армия, таким образом, вынуждена была рассчитывать только на свои собственные силы, она знала, что «наверху» было не до нее.

В начале марта бои временно стихли. Командование и войска армии занимались оборудованием позиций и дорог, пополняли запасы и технику, чтобы быть во всеоружии перед новыми боями. 10 марта «группа Гильберта» была распущена.

В начале третьей фазы на территории «бутылочного горла» были задействованы: 223-я дивизия под Карбуселем, 1-я и 212-я дивизии по обеим сторонам Гайто-лова, 11-я дивизия на Синявинской высоте, 28-я воздушно-десантная дивизия на торфяном болоте и 5-я горно-пехотная дивизия на Неве. Командование осуществлял XXVI корпус.

На Ленинградском фронте стояли дивизии L корпуса, дивизия СС «Полицай», 24-я дивизия, части 215-й дивизии (группа Гейн), 250-я испанская дивизия и 215-я дивизия. На побережье обеспечивали прикрытие береговые батареи, временные боевые формирования латышских добровольцев. Ораниенбаумский плацдарм был изолирован III авиаполевым корпусом люфтваффе в составе 9-й и 10-й авиаполевых дивизий люфтваффе.

Борьба за оба котла продолжалась до первых апрельских дней. Талый снег и жидкая грязь осложняли войскам их жизнь на позициях и тем самым требовали от гренадеров, саперов, орудийных расчетов и связистов в высшей степени стойкости и выдержки. Под Карбуселем в ходе наступления противнику удалось захватить несколько квадратных километров болотистого леса. Армия бросила в бой подкрепление: 69, 121, 21-ю пехотные дивизии и 5-ю горно-стрелковую дивизию, в результате чего русский прорыв был остановлен и в некоторых местах части русских были отброшены назад. Дорога Шапки – Мга была сохранена и служила для немецкого командования как рокадная дорога от Погостьевского котла до «бутылочного горла». Под Красным Бором также необходимо было использовать новые резервы, так как оборонительные бои истощали силы войск. Здесь были брошены в бой 58, 170 и 254-я дивизии. В ходе тяжелых боев им удалось ограничить русский прорыв на небольшой территории. Никольское и Саблино остались для русских недосягаемыми целями. Все эти силы, которые немецкое командование использовало в оборонительных боях, не были свободными резервами, имевшимися в его распоряжении, это были части и соединения, выведенные недавно из крупных боев и которые предполагалось использовать или уже использовали на спокойных участках фронта с целью укомплектования и отдыха. В этих боях большинство из них принимали в третий раз участие в крупном сражении. Холод и сырость, снег и грязь, сменяя друг друга, изматывали силы солдат. Только с наступлением темноты, если сопутствовала удача, подходила полевая кухня, но еда в большинстве случаев была уже холодной. Из-за нехватки людей солдаты во время караульной службы и шанцевых работ практически не имели отдыха. Все это требовало громадного физического и душевного напряжения как от солдат, так и от командования. Все солдаты 18-й армии, стоявшей между Волховом, Синявинской высотой и Ленинградом, были действительно настоящими бойцами.

Всего Советы использовали в сражении 48 стрелковых дивизий и 19 бригад, 1 механизированную ударную дивизию, 19 танковых бригад или полков и 10 самостоятельных танковых батальонов, а также мощные силы авиации и громадное количество батарей тяжелой и легкой артиллерии. Потери в живой силе составили 270 000 человек, из 1200 танков были уничтожены или вышли из строя 847, из 1000 самолетов было сбито 693.

Теперь вновь началась позиционная война со своими повседневными заботами: рытье окопов и строительство дорог, разведка и караульная служба, вылазки разведгрупп обеих сторон с целью захвата пленных и получения разведданных, обстрелы артиллерии и минометов. Военные будни, о которых ни слова не говорилось в сводках вермахта, но которые ежедневно приносили потери в виде убитых и раненых, которые отмечались невероятным напряжением и затратой сил, тяжелой работой и ненастной погодой, во время которых у солдат почти не было отдыха, не было замены.

Из Германии прибыло пополнение: выздоровевшие после ранения и возвращавшиеся в свою «старую гвардию», а также новые солдаты разного года рождения, прошедшие курс военной подготовки. Но лишь немногие дивизии, как, например, бывшие «крымские», могли позволить себе иметь в составе своих трех полков по третьему батальону. Для каждой дивизии был постепенно сформирован стрелковый батальон, в который входил разведывательный эскадрон или дивизион. Дивизионные полевые батальоны должны были заниматься обучением пополнения и проводить также подготовку младших офицеров. Эшелоны с отпускниками приходили и уходили, рядом с отпускниками, находившимися на отдыхе, все больше появлялось «отпускников по ранению». Дома отдыха в Прибалтике приглашали солдат на короткое время отдохнуть и хоть немного порадоваться жизни.

Война на бумаге, от высших штабов до рот и батарей, вступала в свои права. Весь обширный аппарат службы начальника тыла армии, тыловых армейских районов, перед которым стояли многочисленные задачи, требовал работы и стремился выполнить свой долг на благо войск.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава 3. Операции на Ладожском озере

Глава 3. Операции на Ладожском озере В январе 1919 г. финские войска захватили в Карелии Поросозерную волость, соседнюю с Ребольской волостью. В феврале 1919 г. на мирной конференции в Версале Финляндия потребовала присоединить к ней всю Карелию и Кольский полуостров. Тем не

Глава вторая Выпуск Апрель — май 1942 года

Глава вторая Выпуск Апрель — май 1942 года Минометчик — без минометаПрисяга. К ней мы готовились воодушевленно. Без конца повторяли текст. В день торжества на полдня отменили занятия. В столовой испекли отличные булочки с повидлом и выдали дополнительно по кусочку сахара.

Вторая половина июля 1941 года – февраль 1942 года[2]

Вторая половина июля 1941 года – февраль 1942 года[2] Русские войска без боя оставили восточный берег Днепра. В то время как подразделения моего 3-го батальона переправляются на надувных лодках через реку, командир полка, бригадефюрер СС Кепплер, поручает мне принять полк.

Глава 28 КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ (ЗИМА 1942 ГОДА — ЛЕТО 1944 ГОДА)

Глава 28 КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ (ЗИМА 1942 ГОДА — ЛЕТО 1944 ГОДА) Как уже говорилось, положение войск Карельского фронта с зимы 1942 г. до лета 1944 г. было исключительно стабильным. Хотя обе стороны и предприняли несколько безуспешных попыток улучшить свое положение. В связи с этим я не

Глава 7. Карельский фронт (зима 1942 года – лето 1944 года)

Глава 7. Карельский фронт (зима 1942 года – лето 1944 года) Как уже говорилось, положение войск Карельского фронта с зимы 1942 года до лета 1944 было исключительно стабильным. Хотя обе стороны и предприняли несколько безуспешных попыток улучшить свое положение. В связи с этим мы не

Наступление немецкой армии летом 1942 года и битва за Сталинград

Наступление немецкой армии летом 1942 года и битва за Сталинград Краткий обзор и отдельные эпизоды[23]21 апреля 1947 г.Первые приказы на летнее наступление 1942 года поступили в 6-ю армию через южную армейскую группировку в апреле 1942 года.Они касались мероприятий, которые

Глава вторая Противник перед Западным фронтом в январе 1942 года

Глава вторая Противник перед Западным фронтом в январе 1942 года Общая оценка положения противника в начале января 1942 года9-я и 4-я германские армии в составе четырнадцати корпусов, нескольких отдельных дивизий и групп в результате декабрьского разгрома под Москвой

Танковая битва у Эль-Аламейна (23 октября — 27 ноября 1942 года)

Танковая битва у Эль-Аламейна (23 октября — 27 ноября 1942 года) Танковое сражение в районе Эль-Аламейна стало крупнейшей операцией подобного рода, проведенной в течение Второй мировой войны вне советско-германского фронта. На пустынных просторах Северной Африки

Глава 5 ПЕРВАЯ БИТВА НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ Лето 1942 года

Глава 5 ПЕРВАЯ БИТВА НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ Лето 1942 года В то время как немецкий Восточный фронт начиная с мая 1942 года приступил к широкомасштабному наступлению на юге, двигаясь на Кавказ и к Волге, а 16-я армия вела изматывающие бои за котел под Демянском, 18-я армия полностью

Глава 7 ТРЕТЬЯ БИТВА НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ. СИНЯВИНО – КИРИШИ – ПОГОСТЬЕ Лето и осень 1943 года

Глава 7 ТРЕТЬЯ БИТВА НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ. СИНЯВИНО – КИРИШИ – ПОГОСТЬЕ Лето и осень 1943 года В самом начале лета 1943 года части 18-й армии, отдохнувшие и получившие пополнение, занимали укрепленные позиции на установившейся линии фронта.От Новгорода до района Спасской

Битва при Тразименском озере 21 июня 217 года до н. э

Битва при Тразименском озере 21 июня 217 года до н. э В Болонье галлы становились все раздражительнее, и Ганнибал опасался, что они поднимут восстание. Галльские вожди были возмущены, что Ганнибал использовал их воинов в качестве пушечного мяса. Они обратили внимание, что в

Танковая битва у Эль-Аламейна (23 октября — 27 ноября 1942 года)

Танковая битва у Эль-Аламейна (23 октября — 27 ноября 1942 года) Танковое сражение в районе Эль-Аламейна стало крупнейшей операцией подобного рода, проведенной в течение Второй мировой войны вне советско-германского фронта. На пустынных просторах Северной Африки

Битва за Тунис Боевые действия в Северной Африке (8 ноября 1942 года — 12 мая 1943 года)

Битва за Тунис Боевые действия в Северной Африке (8 ноября 1942 года — 12 мая 1943 года) После поражения Французской Республики в июле 1940 года контроль над североафриканскими колониями этой страны, и в том числе над Тунисом, осуществляло коллаборационистское правительство

Синявинские бои Лето 1942 года — зима и весна 1943 года

Синявинские бои Лето 1942 года — зима и весна 1943 года Во второй половине августа в воздухе запахло грозой. По отдельным моментам можно было судить, что где-то на нашем Волховском фронте идет подготовка к новым сражениям. Первой ласточкой был приказ штаба 4-го гвардейского

Вторая волна массовой эмиграции (зима — весна 1920 года)

Вторая волна массовой эмиграции (зима — весна 1920 года) Генерал А.И. Деникин учитывал возможность поражения своей армии и старался заранее обеспечить и скоординировать эвакуацию войска и населения с территорий, находившихся под его командованием. Еще в конце 1919 года он

6. Навигация 1942 г. на Ладожском озере

6. Навигация 1942 г. на Ладожском озере Дальнейшее укрепление обороны Ленинграда и улучшение жизни его населения во многом зависело от состояния ладожской коммуникации, которая по-прежнему оставалась единственной жизненной артерией осажденного города. От нее зависело