что было до революции на итальянской 13

Итальянская улица

Итальянская улица находится в историческом центре Петербурга, соединяет канал Грибоедова и Фонтанку. Её направление определила граница задних дворов участков, лицевой стороной выходящих к Невскому проспекту. Застройка Невского проспекта в этой части началась в конце 1730-х годов. Так, первыми владельцами участков в 1738 году здесь стала община римско-католической церкви (дома №1, 3 и 5).

В начале 1740-х годов на берегу Мойки поблизости с Фонтанкой был заложен Летний дворец, в котором вскоре поселилась императрица Елизавета Петровна. Окружающая её местность потребовала благоустройства. В 1746 году искали желающих «к мощению улицы, следующей позади Невской перспективной против 3 саду каменного мосту поставить дикого камня 121 сажень, земли 30 кубических сажень» [2, с. 32]. То есть предполагалось не только замостить улицу, но и повысить её уровень. С чётной северной стороны к Итальянской улице вышла граница масштабного сада-лабиринта, устроенного строителем Летнего дворца Елизаветы Петровны архитектором Ф. Б. Растрелли.

Одни из первых задокументированных сведений о домах на Итальянской улице относятся к 1749 году. Тогда появилось объявление «о продаже коллегии иностранных дел секретарём Степаном Писаревым деревянного двора на каменном фундаменте во 2-й колонне Невской, называемой ещё и Италианской перспективой, что против Летнего дворца и третьего сада» [там же]. Тогда же здесь начался строиться дворец для молодого фаворита императрицы Ивана Ивановича Шувалова. Его расположение обуславливается соседством с Летним дворцом Елизаветы Петровны.

Находящиеся на чётной стороне Итальянской улицы царские сады и огороды пользовались популярностью и у простых обывателей. Это проводило в расстройство Елизавету Петровну, которая 28 мая 1751 года даже распорядилась прорыть по линии магистрали канал, дабы более надёжно оградить огороды от посторонних: «Её Императорское Величество соизволила указать, что проходящие через сад рвут яблоки и другие фрукты, в котором своевольство своё высочайшей Императорской особой усмотреть соизволили» [там же]. Конечно, это не было сделано.

К 1770-м годам застройка Итальянской улицы оставалась преимущественно деревянной. На плане Сент-Илера видно, что каменные постройки здесь находились лишь на участке римско-католической церкви и Шуваловского дворца. Её северная сторона вообще была застроена только у Екатерининского канала.

С 1796 по 1817 года улицу называли Садовой. Современная Садовая улица тогда упиралась в Итальянскую, её отрезок отсюда до Невского проспекта называлась Малой Садовой. Современная Малая Садовая, в свою очередь, называлась Новым переулком. План 1798 года фиксирует трассу Итальянской улицы не доходящей до Фонтанки, а проходящей только до трассы нынешней Караванной улицы и далее по её направлению стыкующейся с Невским проспектом.

Рубеж XVIII и XIX веков заметно преобразил ту часть улицы, которая примыкала к садам при Летнем дворце Елизаветы Петровны. На месте этого дворца был возведён Михайловский замок, а вместе с ним манеж и конюшни. Эти постройки определили северную границу выходящей к Итальянской улице Манежной площади. Чуть позже преобразованием их облика занимался архитектор Карл Росси.

Следующие заметные изменения здесь произошли в первой половине 1820-х годов, когда по проекту Карла Росси строился Михайловский дворец и создавалась примыкающая к нему Михайловская площадь (ныне площадь Искусств). Вся её застройка, в том числе в части Итальянской улицы, должна была быть осуществлена по единому общему проекту. Сам зодчий на время строительства поселился в доме №11. В целом это было осуществлено, но в дальнейшем некоторые здания на площади меняли свой облик.

Михайловскую улицу от Михайловской площади и Итальянской улицы к Невскому проспекту проложили в 1834-1835 годах. Тогда же угловой участок дома №9 был передан Дворянскому собранию. Находившееся здесь здание было перестроено согласно проекта Карла Росси архитектором П. Жако.

В 1836-1846 годах магистраль называли 1-й Итальянской, тогда как Итальянской улицей в это время называли современную улицу Жуковского.

Дома №5 и 7 по Итальянской улице были построены в 1840-х годах. Дом №13 с 1842 по 1869 год принадлежал Л. Я. Лазареву. Для него в 1842-1846 годах здание перестраивалось архитекторами Симоном де Бернаром и Л. Вендрамини.

К середине XIX столетия Итальянская улица успела стать одной из самых респектабельных к Петербурге. От деревянных домов здесь не осталось и следа. Лишь деревянный павильон панорамы на Манежной площади нарушал единый ряд каменных зданий, впрочем он простоял не долго. Эта ситуация отображена в атласе Цылова, изданном в 1849 году.

С 5 марта 1871 года по 10 июля 1902 года улица называлась Большой Итальянской. Малой Итальянской была нынешняя улица Жуковского. Одним из владельцев домов на Михайловской площади в 1893 году стал великий князь Николай Николаевич, приобретший дом №13 по Итальянской улице.

На вопрос «какое название магистраль носила после 10 июля 1902 года» Большая топонимическая энциклопедия не отвечает. По её сведениям с 1 октября 1919 года по 4 октября 1991 года она носила имя участника Гражданской войны А. С. Ракова, проживавшего в 1918 году в доме №14.

город Санкт-Петербург, улица Итальянская, д.13

Оценки дому от жильцов

| Всего оценок | Средн. балл | Общий рейтинг | |

| ТСЖ (УК) | 0 | 0 | 0 |

| Инфраструктура | 0 | 0 | |

| Дом (комфорт) | 0 | 0 | |

| ЖК | 0 | 0 | |

| Застройщик | 0 | 0 |

Паспорт здания

Дополнительное описание:

город Санкт-Петербург, улица Итальянская, д.13.

, не выбран, дом, построен в 1799-1802 году

Особняк Л. Я. Лазарева

Здание «Палас-театра»

внутренняя перестройка и расширение

Театр Музыкальной Комедии

Строительтво особняка относится к 1799-1801 гг. Постройка в стиле раннего классицизма.

В результате реконструкций здания (1840-1846, 1892-1899) на фасаде явился декор в стиле французского Ренессанса.

При перестройке был уничтожен балкон, место ворот занял вход в «Палас-театр».

В 1950-х гг. появился массивный фронтон.

Открытие «Палас-театра» состоялось 18 декабря 1910 г.

Автором театрального зала, вероятнее всего, был И. Балбашевский.

В первые послереволюционные годы помещение театра были предоставлены Героическому театру А. Мгеброва, но уже в 1918 г. в «Палас-театре» идут оперетты с участием Е. Тима и Л. Утесова.

В 1930 г. здание театра предоставляется мюзик-холлу, а с 1938 г. его постоянным хозяином становится театр музыкальной комедии.

Театр Музыкальной Комедии

До революции в помещениях нынешнего Театра музыкальной комедии располагался театр «Палас». Он был открыт в 1911 г. группой бывших официантов. Театр показывал веселые, развлекательные спектакли (фарсы, оперетты), пользовавшиеся большой популярностью. В постановках участвовали А. Герман, Д. Гамалей, М. Ростовцев.

В октябре 1918 г. антреприза официантов была ликвидирована. На сцене театра в послереволюционные годы идут спектакли старого репертуара, оперетты И. Кальмана, Ф. Легара.

25 октября 1938 г., в день переезда театра на ул. Ракова, 13 (Итальянская, 13), состоялась ленинградская премьера «Свадьбы в Малиновке» муз. Б. Александрова.

В годы ВОВ театр не был эвакуирован, ему было поручено обслуживать воинов Ленинградского фронта и население блокадного города. Во время одной из бомбежек здание было сильно повреждено. С 24 декабря 1941 г. коллектив Музыкальной комедии дает свои спектакли на сцене выехавшего Академического театра драмы им. А.С.Пушкина. Когда в городе погас элетрический свет театр выехал на Ладогу. В марте 1942 г. театр возобновил свою работу. В годы войны театр показал 16 премьер.

С 1929 г. в здании размещался Мюзик-холл, затем Театр миниатюр, Театр эстрады и миниатюр.

Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (7802357000)

Доп. описание улицы Итальянской

Старые названия: Большая Итальянская улица, улица Ракова.

Длина Итальянской улицы: 920 метров

Название улице присвоено в 1739 году по находящемуся вблизи Итальянскому дворцу.

Что было до революции на итальянской 13

Люди беднее снимали не квартиры, а комнаты. Тогда же появилось и понятие субаренды: когда снимавший квартиру-«трешку» мог одну из комнат переуступить, например, бедному студенту; а тот, в свою очередь, пускал к себе на ночлег сокурсника, сдавая ему в этой комнате «угол».

Для учета жильцов домовладельцы завели специальные «домовые книги». В контракте с арендаторами были расписаны мельчайшие подробности быта: съемщику, например, запрещалось без особого разрешения держать в квартире пианино и выпускать собак и кошек на лестницу.

Постепенно доходные дома приобретали модные по тем временам системы коммуникаций: лифты, телефоны, гаражи. Многие из них имели собственные электростанции, прачечные, котельные, мусоросжигательные печи, снеготаялки.

Еще раз подчеркнем: несмотря на очевидный коммерческий интерес домовладельцев XIX века, они внесли неоценимый вклад в создание нового архитектурного облика Санкт-Петербурга.

И многие оставшиеся после них доходные дома стали своеобразными визитными карточками нашего города.

Дом построен для семейства Мурузи, глава которого — князь Александр Дмитриевич — потратил на этот огромный проект все свои сбережения. Архитектурный стиль — неомавританский.

В доме были предусмотрены отопление, водопровод и паровая прачечная. В здании находились 28 ванных комнат. В бельэтаже располагалась 26-комнатная квартира.

Строительство в 1912 году начал архитектор Розенштейн (в проектировании помогал архитектор Белогруд), строил для себя как доходный дом. В архитектуре использованы стили неоренессанс и неоготика. Из-за увлеченности Белогруда Средневековьем (архитектура замков) дом похож на лондонский Биг-Бен.

Во всех квартирах дома были установлены газовые плиты, встроенные шкафы и калориферы для сушки полотенец, ванны, утопленные в пол.

В доме жили писатель Леонид Андреев и певец Алексей Давыдов. Сегодня там находится театр «Русская антреприза имени Андрея Миронова» (любопытно, что до революции закладной на дом владел дед артиста Миронова — Семен Менакер).

Спроектирован дом асимметрично, что особенно видно со стороны улицы Жуковского: правое крыло вдвое короче левого и украшено значительно скромнее.

«Крылья» соединяются закругленным углом, украшенным декоративным фронтоном с барельефом — крылатой фигурой девушки — печального ангела.

В «богатом крыле» жили люди состоятельные (в основном промышленники): в парадных топились камины, гостей встречали швейцары. В другом крыле жили люди скромные, разночинцы.

Юн Петтер был отличным портным и даже создал крупную швейную мастерскую «Иван Петрович Лидваль и сыновья», но сыну, как и все родители, желал судьбы иной, более престижной и творческой.

Поэтому после начальной школы при евангелической Шведской церкви Святой Екатерины и Второго петербургского реального училища отдал мальчика в Училище технического рисования барона Штиглица ( в советские годы — знаменитая «Муха»).

Там у ребенка проявился талант художника и архитектора, поэтому дальнейшая судьба его была предопределена — годы учебы на архитектурном отделении Императорской Академии художеств (в мастерской архитектора и крупного педагога Леонтия Николаевича Бенуа).

Таким образом Петербург получит прекрасного архитектора Федора Лидваля, по чьим проектам в нашем городе появится более 30 зданий и сооружений.

Самые известные из которых — два доходных дома: дом Лидваля на Каменноостровском проспекте (построен архитектором по заказу своей матери; там же он жил и сам, там же на первом этаже располагалось его проектное бюро) и Толстовский дом на улице Рубинштейна.

И начнет он — на первом этапе своего творчества — с модного в те годы стиля «северный модерн».

Это особое направление в русской архитектуре конца X1Х — начала XX века, получившее развитие в Петербурге под влиянием шведской и особенно финской архитектуры национального романтизма. Главные приметы стиля — подобранные с большим искусством сочетания естественных и искусственных отделочных материалов, каждый из которых выигрывает от соседства с другими. Цоколь, как правило, облицован финским, грубо обработанным гранитом, стены верхних этажей покрыты фактурной штукатуркой или отделочным кирпичом. В элементах отделки — орнаменты, созданные на основе северного фольклора или с использованием изображений северной флоры и фауны. Сами здания массивны, как скалы, оконные проемы разнообразны.

Был период, когда «северный модерн» вдруг противопоставили неоклассике (как подлинно национальному — имперскому — стилю), и в определении его даже промелькнули шовинистические нотки («чухонский модерн»). Тем не менее еще перед самой революцией «упрямые архитекторы» будут использовать этот стиль при проектировании доходных жилых домов Петербурга. И слава Богу, что были упрямыми!

Вот в этом стиле — северный модерн — построен и массивный Толстовский дом по заказу генерал-майора графа Михаила Павловича Толстого (внучатого племянника героя Отечественной войны, генерала от инфантерии и кавалера всех российских орденов Петра Александровича Толстого).

Дом построили быстро — с 1910 по 1912 год. Он изначально задумывался как дом для разных сословий, в нем были и простые квартиры для среднего класса, и роскошные — для петербургской знати. Пожалуй, главное, что внешне выделяет этот дом архитектора Лидваля, — высокие «ренессансные» арки-проезды, лоджии на верхних этажах и три знаменитых сквозных двора, объединяющих весь этот огромный и строгий жилой комплекс.

После смерти первого владельца дома (в 1913 году) зданием владела вдова генерал-майора — графиня Ольга Александровна Толстая, урожденная княжна Васильчикова (дочь того самого князя Александра Васильчикова, что был секундантом на дуэли Лермонтова и Мартынова).

А в 1918 году дом национализировали. Со всеми вытекающими последствиями: с появлением коммуналок, с уплотнениями и ссорами соседей. Однако дом — символ эпохи петербургского модерна — оставался таким красивым и притягательным, он так удачно располагался в двух шагах от Невского и Пяти углов, что на протяжении всего XX века в нем стремились обосноваться известные петербуржцы.

Они там и жили: писатели Аркадий Аверченко и Александр Куприн, руководитель Михайловского театра Владимир Кехман и балерина Ирина Колпакова, художник Михаил Шемякин и поэт Евгений Рейн, дирижер Марис Янсонс и спортсменка Татьяна Сац, певец Эдуард Хиль и экономист и государственный служащий Михаил Маневич (кстати, в честь двух последних известных жильцов дома названы два сквера со стороны Шербакова переулка, примыкающего к боковой стене этого здания).

В 90-е годы на дом положили глаз и чиновники, и представители того бизнеса, который, как мы понимаем, и бизнесом-то назвать сложно — так, взять-отобрать у других. В доме появлялись новые люди. Потом куда-то исчезали. Некоторые квартиры соединялись, расширялись.

Сегодня, как и сто лет назад, Толстовский дом — это своеобразный Ноев ковчег: живут здесь и петербургская знать, и представители среднего класса, и простые люди, получившие свои квартиры в наследство от советских родственников.

Естественно, что у Толстовского дома тоже есть свои тайны и легенды.

Традиционно принято считать, что свою «нехорошую квартиру» для романа «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков списал с квартиры № 50 по Большой Садовой, 10, в Москве, где писатель жил в 1921-24 годах. Однако на литературный прообраз «нехорошей квартиры», оказывается, претендует некий адрес и в Толстовском доме. Этот альтернативный вариант озвучивает петербургская писатель-исследователь Марина Колотило.

Итак, в этом доме проживал известный востоковед Дмитрий Матвеевич Позднеев. Были они с Булгаковым знакомы — на сестре Позднеева был женат дядя писателя протоирей Петр Булгаков. В детстве Дмитрий лишился глаза, ему вставили искусственное «яблоко», которое по цвету очень разнилось с глазом настоящим (вспомните, что разного цвета были глаза у Воланда). Голос у него был ниже любого баса (этакий октавист), то есть Дмитрий страшно хрипел и всех пугал. Имел огромного черного кота, которого боялись даже собаки. Однажды профессора арестовали по доносу кого-то из соседей (и Позднеев проклял эту квартиру). Профессора-востоковеда расстреляли в 1937 году. В этот же день умер его кот.

Говорят, что много лет с некоторыми жильцами этой квартиры происходят неприятные вещи: кто-то кипятком обварится, кто-то выбросится из окна. Хотите верьте, хотите нет.

История одного объекта: Особняк Гамбса

Итальянская улица

Улица Итальянская – одна из старых улиц Петербурга. Небольшая по протяженности, всего 920 метров, она находится в самом центре города, параллельно Невскому проспекту. Начинается от набережной канала Грибоедова, заканчивается у набережной реки Фонтанки.

Название ее – одно из старейших в городе. Более 280 лет назад улица получила свое имя по находившемуся тогда рядом Итальянскому саду с Итальянским дворцом. Сад занимал все пространство, ограниченное Мойкой, Глухой речкой (ныне канал Грибоедова) и современной Садовой улицей, и существовал вплоть 20-х годов XIX века, когда Карл Росси создал на его месте Михайловскую площадь (площадь Искусств) с Михайловским дворцом, в котором сейчас размещается Русский музей. Остаток Итальянского сада можно посетить и сейчас – это нынешний Михайловский сад.

Обычный дом необычного человека

Генрих Гамбс — механик «всяких мебелей»

Утром деньги – вечером стулья!

«Покойный г. Гамбс был отличный художник в своем роде. Мебели его славились красотою и прочностью. Все, что было изобретено нового в Европе, немедленно появлялось в его магазине. В память любви к своему ремеслу, он оставил несколько механических бюро с музыкою и с множеством потайных ящиков, открывающихся и закрывающихся при подавлении одной сокрытой пружины».

Ф.В. Булгарин: Петербургские записки. Толки и замечания сельского жителя (прежде бывшего горожанина) о Петербурге и петербургской жизни

«Комната мне показалась очень хорошо меблированной: два кресла красного дерева, с подушками из зеленого сафьяна, называемого Гамбс, по имени изобретателя, диван, обтянутый зеленым сафьяном, три стола, покрытые зеленым сукном, ширмы, графин с холодною водою и флакон одеколона, который заставил меня улыбнуться».

П. П. Вяземский. Письма и записки Оммер де Гелль

«Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки».

И. С. Тургенев. Отцы и дети

«Да кто же требует, чтоб они уставляли комнаты гамбсовской мебелью, а стены увешивали произведениями отличных художников?»

И. А. Гончаров. Письма столичного друга к провинциальному жениху

В 2000 году на Итальянской улице был открыт памятник Остапу Бендеру. Но напрасно искать его возле дома № 17. Посидеть на знаменитом стуле и потереть нос на удачу «великому комбинатору» можно возле дома Жако на Итальянской,4. Остап Бендер появился на Итальянской улице не потому, что когда-то на ней жил мастер Гамбс, а потому, что в доме №4 на тот момент размещался ресторан «Золотой Остап». Ресторана уже нет, памятник остался, есть мнение, что он не вполне уместен в исторической части города, но ни в одном путеводителе не упоминается, что автор знаменитой мебели 30 лет прожил на той же улице, в 300-х метрах от бронзового авантюриста и знаменитого стула. Так что, нахождение его на Итальянской улице вполне уместно и закономерно.

Специалисты компании ООО «АйБи Девелопмент» оказывали услуги Строительного контроля в ходе масштабных работ по реконструкции здания.

Какими были бытовые удобства в квартирах дореволюционного Петербурга?

Какие квартиры в петербургских домах были самыми шикарными и где жили бедные студенты

В XIX веке самые дорогие квартиры в доходном доме находились на втором этаже. В них был парадный вход, окна выходили на улицу. Максимальное количество комнат, которое мне попадалось, — 21. Причем комнаты были площадью до 50 метров.

К концу XIX — началу XX века самые дорогие квартиры переместились выше. Это объяснялось в первую очередь распространением лифтов: подниматься на нем в квартиру считалось шикарным. А для второго этажа лифт не нужен.

Кроме того, с развитием транспорта и ростом города квартиры на втором этаже становились грязными, потому что всё, что скапливалось на улице, поднималось туда. К началу XX века самыми дорогими становятся третий и четвертый этажи. Если вы идете по центру Петербурга, то можно обратить внимание, что именно эти этажи зачастую выделены пилястрами, колоннами, арками.

Кабинет купца I гильдии Г. Г. Елисеева. Начало 1900-х годов. Фото из книги «Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта»

Что интересно, в европейских городах традиционно селились слободами — это пошло со Средневековья. В одном районе жили ремесленники, в другом аристократы. В Петербурге же, как в новом городе, эта традиция не сложилась. Бедные квартиры располагались в тех же домах, что и богатые.

Можно представить себе красивый дом с окнами на Литейный проспект, где на втором и третьем этаже живут богатые горожане, а подвальный этаж сдан сезонным рабочим. И там живут несколько десятков человек — единственное, вход в эту квартиру будет не с парадной лестницы, а с черной.

По одной лестнице могли ходить сенаторы, богатые купцы и какой-нибудь студент, который снимал квартиру на последнем этаже. Может быть, в этом смешении была заложена нестабильность петербургского общества и, возможно, поэтому он стал городом трех революций.

Какие районы считались престижными и где строили дома с новейшими удобствами

Сначала самым фешенебельным районом города считался так называемый золотой треугольник, ограниченный Фонтанкой, Невским проспектом и Невой. Там были построены лучшие дворцы города. По этой причине строить там доходные дома было невозможно, и постепенно сдавать квартиры начали в особняках. Мы это видим на примере квартиры Пушкина, которая находилась в доме княгини Волконской.

При этом, поскольку особняки строились не для сдачи, квартиры там были несколько странными. У Пушкина, например, кухня располагалась этажом ниже. С такими удобствами к концу XIX века никто мириться бы не стал, и постепенно доходные дома стали появляться в Литейной части. Они строятся уже с водопроводом и ватерклозетами, то есть со всеми современными удобствами вплоть до домового парового отопления.

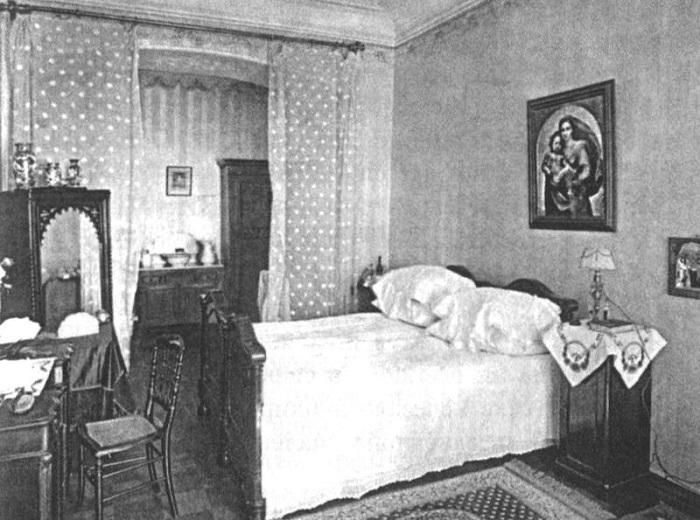

Спальня в барской квартире, 1915 год. Фото из книги «Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта»

В начале XX века с появлением моста через Неву на Петроградскую сторону застраивался Каменноостровский проспект. Там были дома со всеми удобствами, в том числе встроенными в стену пылесосами (с центральной пылевысасывательной станцией, соединенной трубами со всеми квартирами — прим. «Бумаги»). Точно так же до 15-й линии в это время застраивается Васильевский остров.

Как Петербург жил без канализации и какой запах стоял на улицах города

В Петербурге существовали сложнейшие системы фонтанов, поэтому технически водопровод в городе был с момента основания. Но он никому оказался не нужен.

В середине XIX века в Петербург приехал граф Эссен-Стенбок-Фермор, посмотрел, как в столице Российской империи моются из кувшинов, и сделал первый водопровод по улицам Знаменской (Восстания), Итальянской, Сергиевской (Чайковского). Вода подавалась водокачкой, стоявшей у Воскресенского моста. Но граф прогорел, потому что никто не хотел подключаться к этому водопроводу.

Постепенно в конце XIX века водопровод сначала устанавливают на левобережной части, а затем на правобережной.

Потрясающе, что с водопроводом почти 40 лет в Петербурге не было сливной канализации. До революции была только ливневая. Она есть до сих пор, ее можно опознать по крышкам люков с большими прорезями. Туда уходит снег и дождь.

Строительство канализации в Ленинграде в 1920-е годы. Фото: vodokanal.spb.ru

Вода из труб уходила в выгребные ямы, которые находились около каждой черной лестницы. В обычных домах это была выкопанная яма с земляными стенками — и жидкости всасывались в почву. При этом посередине двора обычно был колодец.

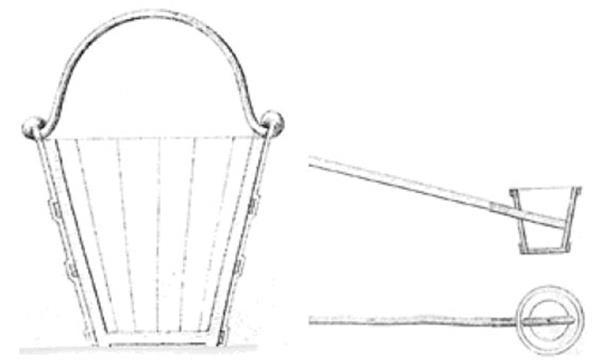

В лучших домах понимали, что это негигиенично, и делали бетонированные выгребные ямы. При наличии ванн, ватерклозета в эти резервуары попадало огромное количество воды. Вычерпывали ее оттуда золотари (ассенизаторы) ковшиками на длинной палке.

Ведро и бадья для извлечения «густых» частей из выгреба. Фото: helpiks.org

Что касается запаха, то в приличных домах на ямах были люки, где-то они даже закручивались крышкой. Запах был от другого: транспорт в основном гужевой, и, естественно, лошади оставляли следы своей жизнедеятельности. Поэтому Петербург был покрыт тонкой взвесью желтой пыли. В летние месяцы всё это стояло над городом. Отсюда пошла мода на дачи.

Почему справлять нужду при посторонних считалось нормальным и какие устройства дамы прятали под юбками

В XVIII веке отправление естественных надобностей могло совершенно спокойно происходить прилюдно. Женская прислуга ходила мимо мужчин, которые в то время справляли нужду, и их это нисколько не коробило. При этом в то время для женщины было неприличным показать лодыжку при посторонних.

В высших слоях общества это тоже считалось абсолютно естественным. Пышные наряды позволяли дамам справлять нужду где угодно. Например, Екатерина II принимала послов, сидя на своем переносном сундучке. Из-за широких юбок этого было как бы не видно. Точно так же дамы на балах пользовались специальным устройством бурдалю

.

В доходных домах до конца XIX века были отхожие места: ниша с сиденьем и дыркой. Никакой кабинки и дверцы там не было. Этим удобством пользовались прачки, кухарки, прислуга.

Мы сейчас плохо себе представляем, каким оживленным местом была черная лестница: надо и дров принести, и воду, и на чердаке белье развесить. По ней всё время туда-сюда ходили люди, что не мешало тут же пользоваться отхожим местом.

Во дворах были ретирадники — то, что похоже на наши дачные удобства. Ими пользовались дворники и уличные торговцы. В последней четверти XIX века и в XX веке ретирадниками оборудованы все дворы. Где-то это кирпичные пристройки, в домах попроще — деревянные домики.

Общественных туалетов в городе не было вплоть до 1871 года. Содержимое ночных ваз и поганых ведер выплескивали прямо на улицы. Не совсем, правда, под ноги прохожим, а в канаву, которая шла вдоль улицы.

Какая температура в доме считалась нормальной и как согревались петербуржцы, если было холодно

Для отопления в квартирах использовали печи-голландки и круглые печи. Камины в Петербурге с практической точки зрения не любили — ставили только для красоты.

Печами получалось натопить воздух до достаточно высокой температуры, но это не считалось необходимым. Мы сейчас живем в слишком жарких помещениях, а тогда нормой считались 17 градусов тепла. При этом спали под пикейными одеялами, то есть под покрывалами с нашей точки зрения. Часто температура была еще ниже — 12–13 градусов. Тогда спали под пуховыми одеялами, но обязательно надевали ночные колпаки, потому что мерзла голова.

В домах носили ватные стеганые халаты. По теплоте это наши синтепоновые куртки. Чиновник приходил домой, снимал сюртук и надевал такой халат на брюки и рубашку. Потому что просто было холодно.

Разгрузка барж с дровами. Фото начала XX века

На зиму в окна вставляли вторую раму. Между рамами прокладывали специально сшитые мешки, набитые опилками. В самых богатых домах эти мешки были набиты ватой.

Чем петербургские дворцы поражали современников и как освещали квартиры в доходных домах

Свет в домах очень берегли. В квартирах была сделана система внутренних световых окон над дверями. Дневной свет использовался не только в комнатах, но и в темных коридорах, прихожих. Эти световые окна просуществовали вплоть до строительства хрущевок.

С появлением сначала керосинового освещения, а затем электричества были сделаны очень разумные лампы. Они опускались и поднимались при помощи рукоятки. Обычно посередине комнаты стоял большой круглый стол, за которым папенька читал газету, маменька что-то штопала, гимназист учил уроки, младшие дети играли в игрушки. И всё это с одной лампой.

Были еще переносные лампы. Причем керосиновые лампы сохранились с приходом электричества. Зажигать в комнате свет, чтобы пройти куда-то, было не принято.

Во второй половине XIX века современники поражались электрическому освещению в петербургских дворцах. Но стационарного электричества там не было. Была динамо-машина с проводами и лампами — что-то, напоминающее елочную гирлянду. Перед балом вызывали специальных электриков, они развешивали лампы — и когда начинался бал, вспыхивал яркий свет.

Причем поражались в основном дамы. Их макияж был рассчитан на свет керосиновых ламп, а в электрическом свете он смотрелся вульгарно.

В бытовом плане электрическое освещение очень долго не могло прижиться в Петербурге. В новых домах начиная с 1890-х годов было электричество. А старые дома переоборудовать трудно, поэтому во многих доходных домах электрическое освещение отсутствовало.

Как часто мылись петербуржцы и почему ванные комнаты было принято скрывать

В XVIII веке в петербургских дворцах знати стали появляться ванны. Они считались редкостными диковинками. Во второй четверти XIX века ванны стали обязательными во дворцах, при этом их часто маскировали, например, под бильярдный стол, а в шкафах-обманках прятали душ. Как любое служебное помещение его не считали нужным показывать гостям.

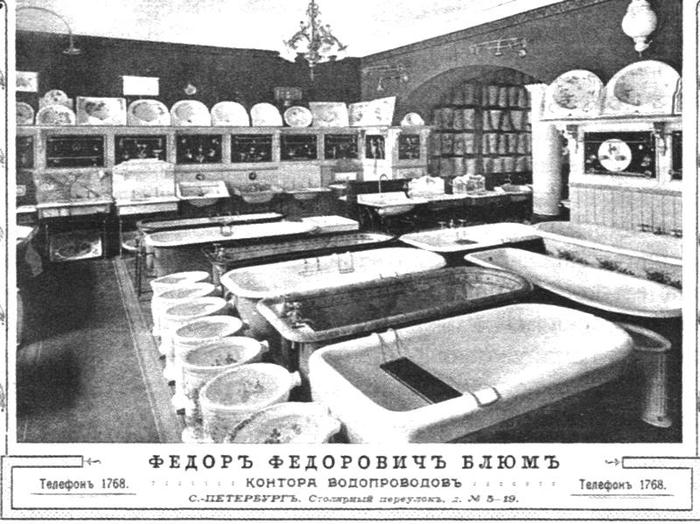

В квартирах ванны начали ставить в последней четверти XIX века. В больших квартирах богатых домов были индивидуальные ванны. Для жителей маленьких квартир существовали общественные ванны.

Реклама начала XX века. Фото из книги «Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта»

Старший дворник распределял расписание пользования ванными. Он же топил печку-водогрей. В шикарных домах были мраморные ванны, в средних — обычные эмалированные, в плохеньких — жестяные. Ванны принимали, выстилая ее простынкой. Мылись раз в неделю. Если в доме не было общественной ванны, то жильцы ходили в баню.