что было до петербурга на этом месте

Шведский город Ниен-предшественник Санкт-Петербурга

Большинство жителей нашей страны, знают, что Санкт-Петербург был основан Петром I 27 мая 1703 года на берегах реки Нева окружённых болотами с выходом в Финский залив и Балтийское море, тем самым прорубив окно в Европу, но это не совсем так.

Пётр основал город отнюдь не на пустом месте, где «мужики по пояс в ледяной воде вбивали друг-другом сваи в болота», а поставил столицу на весьма доходном, бойком и населённом месте.

Что вы видите на этом снимке? Усталый промышленный район Санкт-Петербурга?

А что если мы заглянем немного в глубь допетровской истории Северной пальмиры и увидим здесь шведский город Ниен 17 века и, может быть даже, русское поселение Невский городок 15-16 века?

Действительно, задолго до «основания» Петербурга Петром в будущих Петербуржских землях жили наши предки — предпочитая, правда, территорию, которая не затапливалась во время наводнений — местность у слияния рек Нева и Охта.

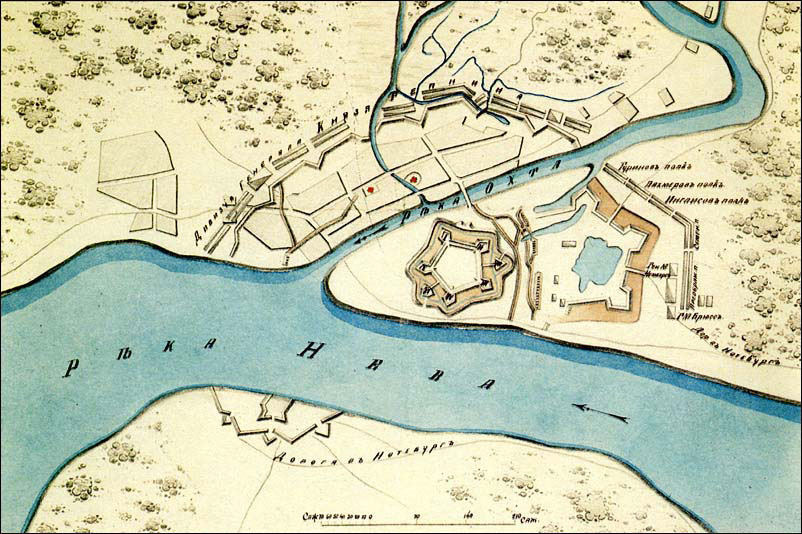

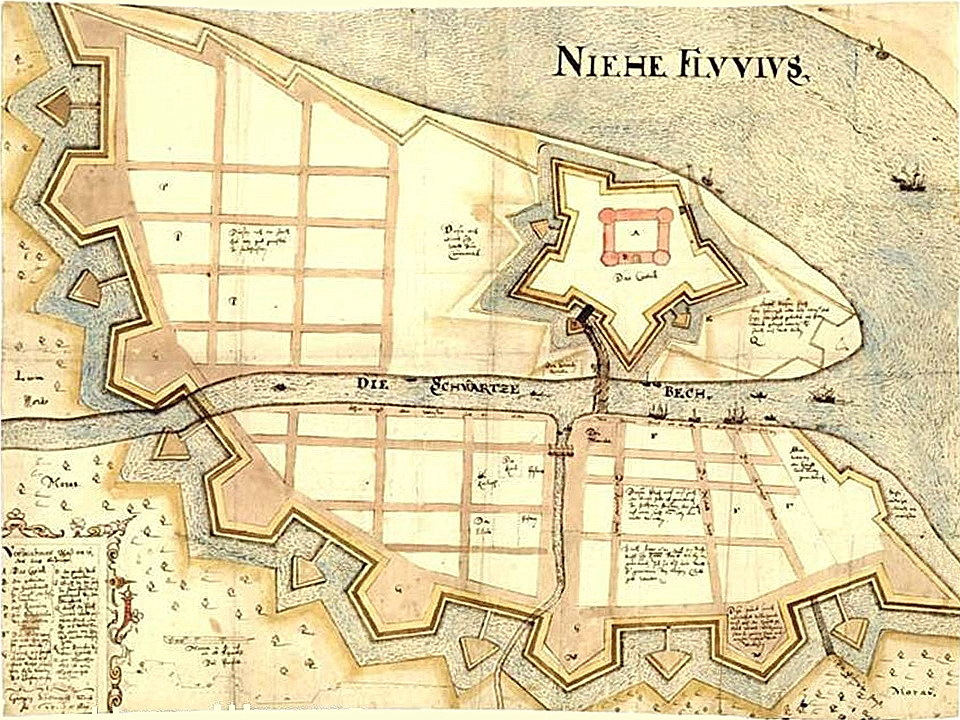

Затем, после заключения мирного договора со Шведами в 1617 году, Нева почти на 100 лет отошла к Шведам, которые, не будь дураками, повторили попытку их ассимиляции (первая случилась там же, но в 1300 году, когда шведы поставили просуществовавшую всего год Ландскрону) и основали здесь город Ниен вокруг крепости Ниеншанц (дословно — Невский окоп).

Ниен был крупнейшим городом Нотеборгского лена, намного превосходящим по размерам и богатству административный центр лена — город Нотеборг: в нём было более четырёхсот податных дворов, из чего следует, что количество домов было ещё больше — в число «дворов» не входили казённые здания, дома дворян и духовенства, да и сам «двор» зачастую включал в себя несколько капитальных построек.

В городе, население которого к середине XVII в. составляло около 2 тыс. человек, жили шведы, немцы, русские и финны, занимавшиеся торговлей, ремёслами, земледелием, рыболовством, судовождением. В центре его располагались ратуша, две лютеранские кирхи, школа, порт и торговая площадь.

Застройка формировалась вдоль реки Охты (швед. Svartbäcken) и Чёрного ручья, впадавшего в Охту на территории города, а также дорог, ведущих к Выборгу, Кексгольму и Нотеборгу. В окрестностях города размещались госпиталь, кирпичные заводы и предприятия, связанные с судостроением.

Первоначально в городе были две лютеранские кирхи — для шведской и финской (ингерманландской) общин, православное же население окормлялось в селе Спасском, располагавшемся в районе современного Смольного монастыря и населённом русскими и ижорцами.

Однако были времена, когда ещё здесь не было Петербурга, а люди уже активно жили и развивались и вся эта территория от Финляндии до Новгорода и Пскова называлась Ингерманландия.

Не совсем правдивый на мой взгляд, в не больших деталях, фильм, что характерно для современного искажения истории, хотя это происходило во все времена, но он дает представление о описанном выше.

Всем отличного воскресения и удачи на дорогах!

На месте современного Петербурга когда-то стоял город Яроград

Некоторые из независимых исследователей заметили, что официальная история «строительства» Санкт-Петербурга во времена правления Романовых полна множества нелогичных нестыковок и противоречий. И даже некоторые из профессиональных историков, таких как Д.Белоусов, считают, что Петр (а вернее, будет назвать его — лже-Петр) не строил этот город «с нуля», а его месте были древние русские поселения. Также он отмечает, что в этом месте были мегалиты некоего древнего города, большую часть из которых разрушили при Романовых и использовали фрагменты этих зданий и сооружений для нового строительства.

И, все же, хотя Д.Белоусов, смог до многого докопаться, но так и не сделал главного вывода: часть зданий современного Питера уцелела еще от предыдущей цивилизации и была отреставрирована и реконструирована во времена Романовых. А его объяснение трехметрового слоя глины и песка. засыпавшего нижние этажи многих зданий античного стиля, банальными разливами Невы, так просто не выдерживает никакой критики. Но ведь не воды же Невы засыпали все тем же слоем песка и глины всю Среднерусскую равнину и Причерноморье, а также другие регионы планеты. Все это свидетельствует о глобальном характере этого катастрофического явления.

Но сегодня мне хотелось бы ознакомить вас с той информацией, которую получил о древнем допетровском городе в устье Невы российский путешественник, биолог, антрополог Г.Сидоров. Вот как он описывает свой диалог по этой теме с представителями цивилизации «белых богов» в своей книге «Наследие Белых Богов»:

–… В те времена, начиная с шестого тысячелетия до н.э. вплоть до первого, климат на территории Сибири был несколько иным. Гольфстрим в ту эпоху отапливал не только Север Европы, но и Север Азии. Его воды омывали Таймыр и достигали Чукотки. Вот почему Скифский океан вплоть до I тысячелетия до н.э. был доступен для плавания. И корабли из Ярограда, который стоял когда то на месте современного Петербурга, через Ладожское озеро по Свири, Онеге и древним каналам шли на север, а потом на восток, вплоть до берегов Японии и современного Китая.

– Неужели на месте Питера когда то стоял город Тартарии? – удивился я.

– А чему ты удивляешься? Думаешь, для чего царь Пётр Алексеевич затеял строительство Санкт Петербурга? Он выполнял заказ по уничтожению руин древнего Ярограда. Чтобы увидеть, что на месте Петербурга стоял когда то древний город, достаточно посмотреть на Петропавловскую крепость. Во первых, она сложена из мегалитов. Это её потом заключили в кирпичный футляр, на старых картинах она из дикого камня. Во вторых, где стоит крепость? На той протоке Невы, где судоходства никогда не было, потому что она мелкая. Что охраняет эта крепость? Её стены были построены тогда, когда Ладожское озеро было соединено с Балтикой.

Древний Яроград стоял на острове, стены современной Петропавловской крепости служили ему фортом входа в порт. От древнего города уцелел Исаакиевский собор, Александрийский мегалит, который весит 800 тонн, не считая фундамента. Вес же фундамента составляет около 2000 тонн. Он весь под землёй, потому его и не видно. Подумай сам, могли ли в XVIII веке выточить на станке махину столпа и принести для него подходящую глыбу под фундамент? То же самое можно сказать про колоннаду Исаакиевского собора, где каждая гранитная колонна весит 120 тонн, и выточены они все на станке. Даже ваша современная промышленность не способна на подобное. А ещё эти колонны надо было как то привезти и поставить.

– Без дорог с твёрдым покрытием, – вставил Рад.

– И без кранов. Кварталы Ярограда разрушились во время подъёма Балтийского щита. Кое что, правда, уцелело. Это произошло пять тысяч лет назад. Потом в отделившемся Ладожском заливе заменилась вода на пресную, и потекла Нева. Так что Невское сражение со шведами произошло на месте древнего города великой Биарнии – так называли Север Тартарии в Европе…»

Вовсе не случайно, многие люди, имеющие техническое образование и обладающие инженерным мышлением откровенно смеются на официальной историей «строительства» Исакиевского собора (который при Романовых лишь прошел реконструкцию и реставрацию), а также знаменитой Александрийской колонны. И только слепой уже не видит, что знаменитая фигура «медного всадника» — явно античная и уж очень напоминает знаменитого античного воина-царя Александра Македонского с его легендарным боевым конем. Что сделали Романовы? При них долго и упорно была изготовливалась, а потом была установлена новая голова этого всадника. Иначе никто бы не поверил, что это именно «царь Петр». Но и сейчас верится с большим трудом, что Петр мог ездить на лошади босиком, без стремени, в античной одежде и с античным мечом. Зато для античного царя такой облик вполне соответствующий.

Кстати, вы видели одну из картин того времени, на которой возле Казанского собора можно увидеть обеслиск, точно такой же как есть в Египте и некоторых других местах планеты?

Значит, он когда-то там действительно стоял. А тот факт, что потом он куда-то исчез, лишь подтверждает версию том, что многие мегалиты древнего города были Романовыми уничтожены. Вероятнее всего, под предлогом, потребности строительных материалов (того же гранита) для строительства новых зданий и набережных. Но наиболее уцелевшие здания они использовали под собственные потребности. Так что версия о том, что часть древних сооружений и даже зданий древнего античного города единой ведической цивилизации уцелели, выглядит гораздо более правдоподобной, чем официальная история, которая в открытую переписывалась вначале иностранными, а затем и придворными историками во времена Романовых.

Да уж, фальсификаторы оставили нам множество «косяков». разоблачая которые, постепенно мы приближаемся к более правдивой версии нашей истории. Действительно ли назывался древний город в устье Невы Яроградом? Об этом доподлинно неизвестно и существуют также несколько иные версии его названия. Но не это сейчас главное, а главное — то, что лже-Петр не строил этот город «с нуля», как нам рассказывают об этом учебники истории. И никакими «иностранными архитекторами» и якобы «модой на античность» Романовых не объяснить наличие подобных зданий античного стиля и античных статуй по многим другим частям мира, включая Африку, Америку и Австралию. Точно также как и не объяснить «разливами Невы» то, что первые этажи всех этих зданий оказались засыпанными слоями глины и песка. Потому не верьте слепо тому, что написано в учебниках, и не забывайте включать свои собственные мозги.

Что было на месте Санкт-Петербурга до основания города и почему Петр I построил его именно там

В обществе витает мнение, что Петр I был человеком странноватым (кстати, да, он таким и был в некоторых моментах), и поставил новую столицу страны в краю непроходимых болот, непролазных чащ, в абсолютно необитаемой и дикой местности. В корне неверное мнение! Император российский не был глупцом, он отличался способностью к военной стратегии, и место для города выбрал очень удачное, и, что немаловажно, обжитое. Отсюда возникает вопрос – что было на месте Санкт-Петербурга до его основания?

Новгородское владычество

Если копнуть совсем глубоко, то территория нынешней Северной Столицы России несколько десятков тысяч лет была покрыта километровым слоем льда, а после его схода местность была не особо похожа на современную:

И в это время, примерно 9 тысяч лет назад, здесь появились первые стоянки древних людей.

Самое интересное начинается с VII-VIII веков. На место будущего Питера пришли славянские племена, и почти сразу начали борьбу за место под невским солнцем. Уже к X-XI векам торговый путь «из Варяг в Греки» оказался в щекотливой ситуации – ильмене, жившие в дельте Невы, нет-нет, да и грабили проплывавших мимо купцов. Кстати, к этому моменту местные племена уже вышли из-под зависимости от скандинавов, и попали в зависимость от Новгорода, но образ жизни свой не поменяли – разбойниками были, ими и оставались столетиями!

Впрочем, относительная идиллия для жителей Невской дельты продолжалась по историческим меркам недолго – до 1478-го года. Пришел князь московский Иван III, и сделал земли своими владениями. С этого момента начался бурный рост. К 1500-му году на месте нынешнего Питера было не меньше 21 поселения, а после перехода земель к Шведам была заложена крепость Ниеншанц (1611 г.). К моменту основания города на месте нынешних проспектов, дворцов и станций метрополитена было порядка 40 деревень, и, по меньше мере, 2 шведских крепости. Разве это можно назвать неосвоенными дикими местами? Ни в коем случае!

Почему Петр I выбрал именно это место для города

Это для нас Санкт-Петербург представляется культурной столицей России, объектом повышенного туристического спроса путешественников со всего мира и одним из самых богатых мегаполисов Европы. Во времена своего основания Питер был ни чем иным, как стратегической точкой – в 1703 году полным ходом шла Северная война, причем, шведы не собирались так просто сдавать выгодные в тактическом отношении земли, то есть дельту Невы и прилегающие территории.

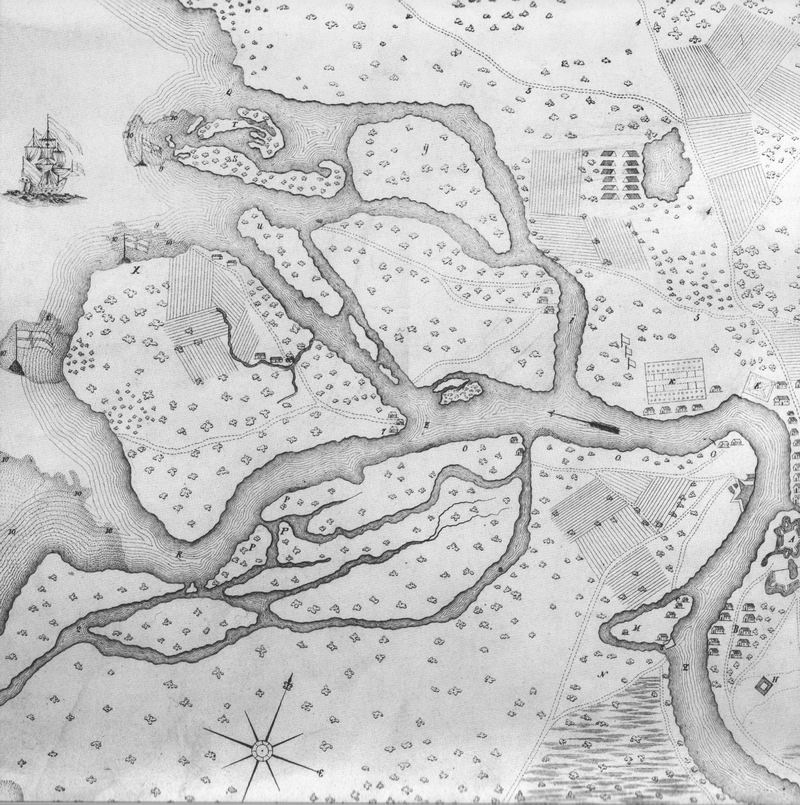

Место основания крепости для обороны, играющей роль «перекладного пункта», было практически идеальным, так что возведение «Петропавловки» на Заячьем острове было практически предрешенным. Кроме того, местное население из тех самых 40 с лишним деревень, пришлось как нельзя кстати для оказания помощи в строительных работах. Впрочем, нет четких подтверждений того, что Петр изначально хотел сделать из вновь построенной крепости будущую столицу. Возможно, такое решение пришло к нему через пару месяцев, после того, как он тщательно проанализировал географическое положение Санкт-Петербурга.

Подтверждением этому может служить тот факт, что царь лично не присутствовал на закладке первого камня будущего населенного пункта, предпочтя находиться в тот день в Лодейном Поле на строительстве кораблей для Балтийского флота. Но уже осенью город стал позиционироваться, как развивающийся политический и экономический центр страны. Например, шкиперу первого прибывшего торгового корабля из Голландии торжественно вручили 500 золотых монет (сумма огромная по тем временам), пообещав солидные премии всем последующим купеческим миссиям.

Что было на месте Санкт-Петербурга 5000 лет назад. Кто построил древние мегалиты вокруг Санкт-Петербурга?

Геологические исследования окрестностей Санкт-Петербурга выявили интересные факты. Оказывается, несколько тысяч лет назад на этой территории плескалось море. Это противоречит мнению некоторых исследователей древней истории, которые утверждают, что на территории Санкт-Петербурга в прошлом могла существовать неизвестная мегалитическая цивилизация. Кандидат физико-математических наук Сергей Салль утверждает, что, не смотря на все эти факты, следы древней культуры всё же сохранились в виде огромных каменных блоков весом около тысячи тонн и сейдов, расположенных недалеко от Санкт-Петербурга. Кто создал эти артефакты историки ответить не могут.

Петербург это город который откопали, а не построили

О Петербурге, в контексте этих вопросов.

Немного пройдя по Петербургу, проговорим ту версию, которая кажется наиболее вероятной.

Следы Древней Цивилизации в Петербурге

Исследователи тайн древности не раз обращали внимание на многочисленные странности архитектуры и символики северной столицы России. Как ни странно, один из самых молодых городов нашей страны лидирует по количеству объектов, чьё происхождение вызывает множество вопросов. Писатель-историк и путешественник Георгий Сидоров прокомментировал наиболее яркие из них. Это символ Петербурга Александровская колонна (она же «Александрийский столп»), атланты Эрмитажа и Исаакиевский собор. «Как всегда, Георгий Алексеевич выдвинул собственные сенсационные предположения. Пребывание в Питере стало отправной точкой в длительной экспедиции по водам Северного Ледовитого океана.

Санкт-Петербург всегда имел мистическую репутацию. Этот город привлекает искателей тайн самых разных направлений. Загадки в Петербурге встречаются буквально на каждом шагу: тут есть и дома с нехорошей славой, и обширная сеть подземелий, и признак несчастного императора Павла I, и даже собственный бермудский треугольник, не говоря уже о бесчисленных масонских символах на архитектурных сооружениях северной столицы. Для исследователя артефактов древних цивилизаций Петербург – это настоящий сундук с драгоценностями, но писатель-историк Георгий Сидоров, оставаясь верным себе, пошел еще не пройденным путем и представил радикально новый взгляд на тайны Петербурга.

Первым объектом посещения Георгия Сидорова стала знаменитая Александровская колонна. Этот исполинский монумент, высотой почти пятьдесят метров и весом более 600 тонн, был воздвигнуть около двух веков назад в 1834 году. Согласно официальным данным заготовки для колонны и постамента были добыты в Пютерлакской каменоломне, затем переправлены водным путем в Петербург, где под руководством архитектора Огюста Монферрана производилась дальнейшая обработка каменных монолитов. Однако точка зрения Георгия Сидорова на происхождение этого монумента существенно отличается от общепринятой.

Георгий Сидоров: Если на нее посмотреть, то удивляет то, что она точеная. Чтобы такую колонну выточить из цельной глыбы гранита нужно, во-первых, как минимум, нужна наша цивилизация, нужно электричество, нужна электрическая энергия, нужны специальные станки. Нужен станок, который бы смог такую огромную глыбу оттачивать. Ну, допустим, колонну саму такую, 750 тонн, вряд ли можно вращать, даже в наше время, вот сейчас у нас такой технологии нет. Скорее всего, эта огромная глыба стояла, закреплена, и какой-то механизм двигался по ней, сегмент за сегментом, оттачивая ее на всю длину и делая ее конусообразной. Дело в том, что вот на нее, если посмотреть, видно, вот один сегмент, второй сегмент, она вся разрублена на сегменты, отточка шла вот таким образом. Теперь вопрос – как это могли сделать? Ведь это делал механизм, потому что вот блики света падают, ни одной волны нет, она сделана как по линейке. Она была сделана, где-то сохранялась, скорее всего, ее нашли и решили приспособить вот для этой цели, для увековечения могущества Российской Империи. Монферрану блестяще удалось ее доставить, установить, но то, что она была сделана в другой цивилизации, не в нашей цивилизации, она была сделана очень давно, может быть, тысяч 12-15 лет назад, потому что даже в настоящее время, насколько мне вот удалось спросить архитекторов и строителей, те, кто знает камень, работает по камню, они пожимают плечами. В настоящее время технологии изготовления такой колонны нет. Их просто и не было никогда. Поставить можно, привести можно, но сделать практически невозможно. Тут куча вопросов возникает. С одной стороны, зачем нужно было хеттских орлов, не российские, а именно хеттские орлы, они вот не византийские, византийские орлы, они уже с коронами, вот здесь чисто хеттский двуглавый орел стоит, с четырех сторон, и непонятно откуда он здесь взялся.

Вот так раз! Колонна, прославляющая победу России над Наполеоном, на деле содержит символы совсем других народов и совсем других времен, что может указывать на ее древнее происхождение. Кстати, о некоторых малоизвестных подробностях гибели Хеттской империи, и появление двуглавого орла на Руси, Вы можете прочесть в книгах Георгия Сидорова.

Проходя мимо здания нового Эрмитажа, Георгий Сидоров обратил внимание на великолепные фигуры атлантов, держащих на плечах массивных балкон. Зоркий глаз исследователя привлекли не столько художественные достоинства этих величественных скульптур, сколько способ их изготовления.

Георгий Сидоров: Они все один к одному, все одно. Для интереса посмотрите, все это единое. Понимаете? Тела, тела, такое впечатление, что они просто отлиты из одной формы, все сделаны.

Женщина: Волосы тоже, у них разные немного.

Последним пунктом, намеченным Георгием Сидоровым для посещения, стал Исаакиевский собор. Это величественное архитектурное сооружение было возведено в середине 19 века по проекту все того же Огюста Монферрана, автора Александровской колонны. Возможно ли, что они имеют общее древнее происхождение?

Можно увидеть, что это одна и та же технология, что Александрийский столб, что эти колонны, разница только в том, что они полегче, намного легче столба. Каждая колонная весом примерно 110 тонн. Это огромный тоже вес, и непонятно как эти колонны были доставлены, непонятно, как они были установлены, потому что описывать можно все, как мы говорим, «бумага все стерпит», но, на самом деле, в те времен, когда не было никакого электричества, это все было сделано. Их выточили, потом их отполировали, но вот сейчас, если присмотреться к ступеням и колоннам, то видно, что, и по ступеням, и по колоннам, по полировке пошла такая рябь, то есть идет процесс выветривания. А выветривание за век, за два такого уровня быть не может, понятно, что эти колонны и ступени гигантские, они сделаны не в 18 веке, не в 17 и даже не в 15, то есть это было очень давно. Все это представляет собой единый какой-то комплекс.

Экскурсия по Санкт-Петербургу подошла к концу. В порту Георгия Сидорова ждет катер «Меркурий», на котором он вместе со своими соратниками отправиться вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Цель экспедиции – поиск следов древнейшей цивилизации Гиперборея, существовавшей на исчезнувшем материке Арктида. О том, что обнаружит Георгий Сидоров в ходе экспедиции, мы расскажем на канале «Достояние планеты»

Возник ли Санкт-Петербург на пустом месте? Или тут ранее был другой город?

Нынешний исторический облик Санкт-Петербурга, впитавший лучшие достижения мирового и русского зодчества, сложился во второй половине XVIII и в XIX веке. В этот период, по признанию европейских современников, Петербургу не было равных по архитектурной красоте и градостроительной гармонии.

Принято считать, что до основания Санкт-Петербурга Петром I эта была болотистая местность, не заселенная людьми. Однако внимательное изучение исторических артефактов, исследований ученых и анализ поступков Петра I заставляет усомниться в общепринятой исторической версии развития событий.

Земли, где стоит город Санкт-Петербург, были заселены и ранее. Так к IX-X вв. здесь проживало многонациональное население из славян и древних прибалто-финнов. В существовавших поселениях вдоль торговых путей стали оседать и викинги, которые служили в княжеских дружинах и стремились расселяться вдоль торговых путей для обеспечивания контроля над ними. В зоне Приневья и Приладожья викинги сначала концентрировались вокруг города Ладога, ставший центром их военной, политической и социально-культурной деятельности.

Так что задолго до появления Санкт-Петербурга здесь кипела жизнь. Первыми на берегах Невы и Охты появились скорее всего угро-финские народы. Здесь издавна селились водь, нудь. Русские хорошо знали народ сумь (суоми — финны), ижору. Именно они назвали реку, впадавшую в Неву — Охта. Этот финский гидроним сохранился до нашего времени с глубокой древности.

Вместе с угро-финнами здесь издавна жили и новгородские и ладожские славяне. Жили дружно и вместе, не мешая и редко конфликтуя друг с другом.

Невские берега не были чужими для русских тысячу лет.

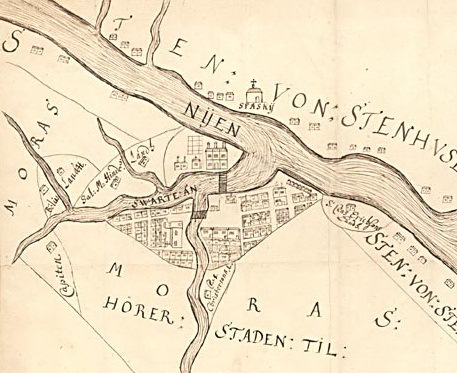

Загадки старинной карты

На шведской карте, датированной 1643 годом, имеются любопытные рисунки и надписи. В частности, на ней нанесена местность, где расположен Петербург — такой, какой она была до Петра I. По берегам Невы (Нуен) изображены каменные строения, подписанные «Камни – фундаменты – руины каменных домов». В месте впадения Охты в Неву на карту нанесен город. Петр Первый называл его Ниеншанц, то есть крепость на Неве. Возле города подпись: «Horer: staden: til» — «Окрестности города Тиль». Тиль — это имя немецкого или фламандского происхождения. Если верить этой карте, то до строительства Петербурга здесь, среди болот, были развалины древнего города. Какой культуре он принадлежал — можно лишь догадываться.

Напротив устья р. Охта на карте изображен Стасский собор. Удивительно то, что сейчас на этом же месте находится главная духовная святыня города. Речь идет про Александро-Невскую Лавру, построенную в 1710 году. Она же не могла попасть на карту за 60 лет до основания Петром Великим Петербурга?

Официальная история говорит нам, что в 18-м веке пришел Петр I на болото и с нуля менее чем за 100 лет был построен фантастический город. Так ли это на самом деле?

Подвалы домов Санкт-Петербурга

Давайте начнем с того, что видно невооруженным глазом каждому жителю города и каждому приезжему — это окна в цоколе у многих зданий Санкт-Петербурга. Если пройтись по исторической части города, то можно заметить, что каждое второе здание как будто ушло под землю. В том числе и Эрмитаж.

Официально это объясняется тем, что на улицах города просто накапливается культурный слой и сантиметр за сантиметром скрывает дома. То есть за последние 300 лет пыли и грязи на улицах скопилось около 2-3 метров. Значит улицы вообще не убирали? И люди по ним не ходили?

Но если посмотреть фотографии начала прошлого столетия, то мы обнаруживаем, что здания выглядят так же как сейчас и никакого культурного слоя за это время не прибавилось, а ведь как минимум метр пыли должно было намести. Смотрим на фотографиях на окнах, которые якобы идут из подвала.

И рисунки архитектора Зимнего Дворца Растрелли тоже показывают дворец в том же виде в котором он находится сейчас.

Почему дома Санкт-Петербурга «утоплены» в грунт

Значит дело не в культурном слое, а просто так строили, практически без фундамента, ну или сымитировали его потом, и с окнами в подвале. Но не забываем, что Петербург очень часто подтапливается Невой и строить здания практически без видимого фундамента и с окнами в подвал — это вообще не правильно. И нельзя сказать, что Петр со своими строителями не знал о потопах, в 1703 году спустя три месяца после “официального” основания города произошел потоп и вода поднялась на два метра.

В большинстве исторических зданий первым этажом является подвал:

Дворец Меньшикова — весь первый этаж ниже уровня грунта. Да во многих старых здания Санкт-Петербурга при выходе попадаешь сразу в подвал. Но кто же так строит? В столь подтапляемом месте. Ну ладно еще делают подвалы, но окна то в них зачем?

Создается впечатление, что так не строили, а просто весь город когда то засыпало толстым слоем земли или залило большим количеством грязи. Может быть было наводнение, о котором мы не знаем? Тем более об этом говорит один факт.

Что показывают раскопки

Во время раскопок культурного слоя на Дворцовой площади выяснилось, что под нынешним асфальтом находится 1,5 метра грунта. Под ним лежит еще одна мостовая. Но если эту первую, нижнюю мостовую положили в 18м веке, то откуда появилось 1,5 метра грунта? Либо была какая то катастрофа, например огромное наводнение и грунт принесен с водой, тогда можно объяснить почему здания тоже завалены грунтом.

Либо это культурный слой и он нарос сам, но тогда должно пройти больше чем 300 лет и Питер должен был безлюдным, так как в противном случае всю грязь убирали бы дворники. Огромное наводнение в 1824 году, можно не считать, после него явно не было 2х метров, а в некоторых местах аж 4 метров, нанесенного грунта.

А теперь посмотрите на вот эту фотографию. Это фотография сделана в 2002 году на северо-западном углу Дворцовой площади. Красной стрелкой здесь отмечена черная полоса, которую по телевизору назвали “поверхностью времен Екатерины”.

Но тогда получается нестыковочка: Зимний дворец по эскизам тех лет выглядит так же как сейчас, а если это культурный слой так пышно нарос на площади, то и дворец должен выглядеть в те времена иначе — выше и цокольные окна должны быть на поверхности. А дворники за эти 300 лет ни разу не убирались? А еще очень загадочным остается найденный недавно фундамент колоссальной конструкции, спрятанный под четырехметровым слоем земли. Вот он.

Вот и получается, что либо за эти 300 лет произошло, например наводнение, о котором почему то не говорят в официальной истории. Либо — Петр не строил город, а пришел в заброшенный или пострадавший от катастрофы город, и возвел здания на существующих фундаментах и стенах. Существующие здания были занесены песком, отсюда и разница между двумя мостовыми, ушедшие под грунт дома. Нужно было только отреставрировать разрушенные здания и придумать басенку о том, что окна замурованные в подвалах — это так задумано.