что было до фамилий на руси

Как раздавали фамилии русским

Современному человеку может показаться, что фамилии у людей были всегда. Как иначе называть членов одной семьи? Однако вплоть до XIX века большая часть населения России не имела официальных фамилий, закрепленных документами. Речь идет о крепостных крестьянах.

Затем царское правительство взяло курс на либерализацию жизни в стране, а органам государственной власти понадобилось как-то учитывать военнообязанных лиц. Данная реформа была инициирована «сверху», как и многие другие преобразования в нашей стране. Крестьянам в массовом порядке стали раздавать фамилии. Как же происходил этот процесс?

Зачем они нужны

Первые фамилии на Руси появились еще в XIII веке. Сначала ими обзавелись дворяне, а затем купцы и духовенство. Этот процесс шел постепенно от центра страны к ее окраинам; от родовой знати к простолюдинам. К началу XIX века фамилии имелись и у казаков, и у мещан-ремесленников.

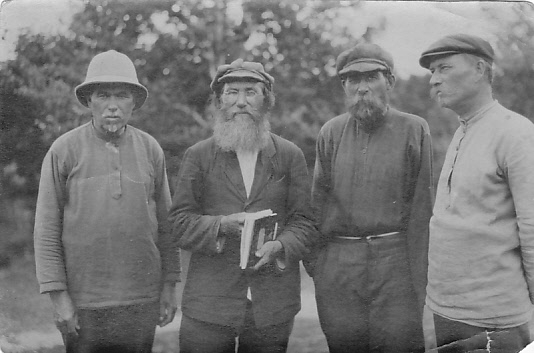

Но крепостные были лишены такой привилегии. Не обладая личной свободой, они не могли совершать крупные сделки или как-то участвовать в общественной жизни, поэтому и надобности давать им фамилии не было. В ревизских сказках того времени крестьян записывали по имени отца, прозвищу или профессии. Причем, сначала указывали хозяина. Например, писали: «Помещика Матвеева Кузьма Петров сын, плотник» или «Графа Толстого холоп Иван, рябой, Сидоров сын».

Однако в XIX веке различные ведомства столкнулись с необходимостью ввести строгий учет населения страны. Такая отчетность была нужна руководству империи, чтобы знать, сколько людей можно призвать на военную службу из той или иной губернии? Отсутствие фамилий часто приводило к путанице. Кроме того, без строгого учета некоторые недобросовестные помещики могли продавать свои имения, обманывая потенциальных покупателей в количестве проживающих там крестьян.

Поэтому всем дворянам было поручено присвоить крепостным фамилии. Впрочем, далеко не сразу помещики откликнулись на призыв руководства страны. И хотя отмена крепостного права, состоявшаяся в 1861 году, подстегнула данный процесс, эта проблема беспокоила российскую власть даже в конце XIX века.

Так, в 1888 году Сенат издал специальный указ, в котором говорилось, что каждый житель страны обязан иметь фамилию, обозначение которой в документах «требуется по закону». Выполнение этого указа было проверено во время переписи населения России, состоявшейся в 1897 году.

По прозвищу

Известный историк-генеалог Максим Оленев в своей работе «История фамилий непривилегированных сословий в России XVIII-XIX веков» проанализировал фамилии крестьян села Ратчино Коломенского уезда Московской губернии на основании ревизской сказки 1850 года.

Как отметил ученый, большинство фамилий были образованы от прозвищ, которыми люди называли друг друга в селе. При ревизии переписчики просто узаконивали устоявшиеся в данной среде неофициальные или «уличные» фамилии. Например, Щербаковы (щербак – человек без передних зубов), Головановы (голован – мужчина с крупной головой), Курбатовы (курбат – толстый невысокий человек), Белоусовы или Голиковы (голик – бедняк или лысый мужчина, в зависимости от говора). То есть, любая особенность главы рода сразу давала фамилию всему семейству.

По отчеству

Примерно четверть всех русских фамилий, по мнению ученых, произошли из отчеств. Так называли тех, у кого-либо не было «уличного» прозвища, либо оно забылось. Сын Ивана становился Ивановым, сын Фрола – Фроловым.

Интересно, что дети крепостных девок, рожденные вне официального брака, записывались по имени матери. Такова, например, фамилия Ульянин (сын Ульяны), которую изначально носил дед будущего вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Сын дворовой девки Светланы записывался Светланиным, сын Татьяны – Татьяниным. Такие фамилии сразу свидетельствовали о внебрачном происхождении человека, поэтому дед Ленина в конце жизни сменил фамилию на более благозвучную – Ульянов.

По языческому имени

Многие русские крестьяне сохраняли языческие верования и до XIX века, поэтому наряду с православными часто давали своим детям мирские, не церковные имена. Часто эти имена должны были обезопасить ребенка от злых сил, принести ему здоровье, богатство. Например, имя Чур служило оберегом от сглаза.

Такие имена обычно давали «от противного». Родители надеялись, что Дур обязательно станет умным, а Голод никогда не столкнется с нуждой. Людская фантазия не знала границ – Чертан, Неустрой, Злоба – от них тоже образовывались фамилии.

Кроме того, в народе сохранились старославянские имена, не вошедшие в церковные календари. Например, Ждан, Горазд или Любим. Все они нашли свое отражение в фамилиях русских крестьян.

По профессии

Многие русские фамилии произошли от профессий, которыми занимались главы семейств. Это Кузнецовы, Золотаревы, Плотниковы, Приказчиковы, Клюшниковы, Хлебопекины, Гончаровы и тому подобное. Военные профессии и звания тоже приводили к возникновению фамилий: Пушкаревы, Солдатовы, Матросовы, Стрельцовы.

По фамилии помещика

Случалось и так, что помещику и переписчикам было лень выяснять, как записать каждого крестьянина. Тогда с позволения хозяина всех его холопов автоматически оформляли на его фамилию. Так в России появились целые деревни Аксаковых, Антоновых, Гагариных, Поливановых и т.п.

По названию деревни, реки, озера

Топонимы тоже довольно часто становились производными для образования русских фамилий. Иногда они заканчивались на «-ских». Так, всем крестьянам из села Лебедевка могли дать фамилию «Лебедевских» (он из Лебедевских будет), из села Успенска – Успенских, из села Правдино – Правдинских.

Птичьи, звериные…

По мнению многих специалистов по русской генеалогии, большинство птичьих и звериных фамилий имеют в своей основе языческие корни и прямо переплетаются с традицией мирских имен. Например, Медведь (сильный), Ворона (мудрый), Волк (смелый), Лисица (хитрый), Лебедь (верный, красивый), Козел (плодовитый), Кабан (мощный, упрямый), Соловей (хорошо поющий) – вполне могли быть не церковными именами, призванными даровать детям соответствующие качества. Язычники не подразделяли животных на плохих и хороших, мужских и женских.

То же самое можно сказать и про фамилии, связанные с растениями. Наши предки, поклонявшиеся деревьям, стремились придать своим детям их черты. Так появились Дубовы, Березины, Соснины…

Фамилии духовенства

В XIX веке среди выпускников духовных семинарий продолжалась возникшая ранее традиция смены фамилии при принятии сана священника. Так человек показывал, что окончательно порывает с мирской жизнью. А кроме того, считалось, что фамилии у русских попов должны быть благозвучными и соответствующими сану.

Иногда священники брали фамилии в соответствии с полученными приходами. Например, дедушка известного критика Виссариона Белинского служил попом в селе Белынь. Часто фамилии религиозных деятелей образовывались от названий церковных праздников (Крещенский, Богоявленский, Успенский, Рождественский), имели библейское или евангельское происхождение: Саульский (царь Саул), Гефсиманский (по названию сада), Лазаревский (воскресший Лазарь).

Некоторые семинаристы, особо не мудрствуя, просто переводили свои фамилии на латынь. Так Петухов становился Алекторовым, Гусев – Ансеровым, а Бобров – Касторским.

Незаконнорожденные дети дворян

Во все времена у дворян тоже рождались внебрачные дети. Знатную фамилию такому ребенку давать было нельзя, но и бросать на произвол судьбы своих чад многие отцы-аристократы были не готовы. Поэтому незаконнорожденные дети дворян получали сокращенные, усеченные фамилии знатных родов. Например, сын Трубецкого записывался как Бецкой, сын Голицына – как Лицын, сын Воронцова – как Ронцов и т.п.

Откуда пошли фамилии на Руси

Большая часть населения России получила фамилии только ближе к концу XIX века. «Второе имя» приживалось в народе постепенно, и тем интереснее узнать, как это происходило.

Фамилия — не роскошь?

Первыми обладателями фамилий на Руси стали знатные жители Великого Новгорода. Ещё с XII века эта местность находилась на особом положении: получила статус независимой республики и самостоятельно вела дела с соседними государствами вроде Великого княжества Литовского. Оттуда и пришла мода на фамилии. Да и вести учёт войска так стало гораздо удобнее: не перепутаешь одного Михаила, Ивана или Бориса с другим.

Вот, например, самый ранний из известных списков погибших с фамилиями: « Новгородець же ту паде: Костянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь, НамЂстъ, Дрочило Нездыловъ сынъ кожевника. » (Первая новгородская летопись старшего извода, 1240 год).

Самая известная история возникновения боярской фамилии — о Романовых. Их предок Андрей Кобыла имел трёх сыновей: Семёна Жеребца, Александра Елка Кобылина и Фёдора Кошку. Они породили Жеребцовых, Кобылиных и Кошкиных. Последние носили эту фамилию на протяжении нескольких поколений, пока не решили, что именоваться по прозвищу не слишком знатно. И стали они сначала Яковлевыми (по имени правнука Фёдора Кошки) и Захарьиными-Юрьевыми (по именам его же внука и другого правнука), а после и вовсе закрепились в истории как Романовы (по имени праправнука Фёдора Кошки).

Многих удивляют такие фамилии, как Дурново, Сухово, Живаго, Чернаго, Седых, Фоминых. На самом деле ничего странного в них нет, всё тот же ответ на вопрос «чей?», только немного устаревший или во множественном числе: Дурной — Дурново, Живой — Живаго, Седые — Седых.

Следующими на очереди за получением фамилий стояли дворяне. Среди них было очень много людей, приехавших на службу российским государям из других стран. Началось всё с фамилий греческого и польско-литовского происхождения в конце XV века, а в XVII веке к ним присоединились Фонвизины (нем. фон Визен), Лермонтовы (шотл. Лермонт) и другие фамилии, имеющие западные корни.

Иноязычными основами обладают фамилии, которые давались незаконнорожденным детям знатных людей: Шеров (франц. cher «дорогой»), Амантов (франц. amant «любимый»), Оксов (нем. Ochs «бык»), Герцен (нем. Herz «сердце»). Побочные дети вообще много «страдали» от фантазии родителей. Некоторые из них не утруждали себя придумыванием новой фамилии, а попросту сокращали старую: так из Репнина родился Пнин, из Трубецкого — Бецкой, из Елагина — Агин, а из Голицына и Тенишева и вовсе вышли «корейцы» Го и Те.

Оставили значительный след в русских фамилиях и татары. Именно так появились Юсуповы (потомки мурзы Юсупа), Ахматовы (хан Ахмат), Карамзины (татар. кара «чёрный», мурза «господин, князь»), Кудиновы (искаж. каз.-татар. Кудай «Бог, Аллах») и другие.

Местные, но не князья

После дворян фамилии стали получать и просто служилые люди. Их, как и князей, тоже часто называли по месту проживания, только с суффиксами «попроще»: семьи, проживающие в Тамбове, стали Тамбовцевыми, в Вологде — Вологжаниновыми, в Москве — Москвичёвыми и Москвитиновыми. Некоторых устроил «нефамильный» суффикс, обозначающий жителя данной территории в общем: Беломорец, Костромич, Черноморец, а кто-то получил прозвание безо всяких изменений — отсюда Татьяна Дунай, Александр Галич, Ольга Полтава и другие.

Что было до фамилий на руси

В России, на Украине и в Беларуси принято именовать людей личным именем, отчеством и фамилией.

Причина такого явления становится понятной, если рассмотреть длинную историю возникновения русских отчеств.

Практически во всех европейских государствах принято именовать людей с помощью пары имен: личного имени и семейного имени (фамилии).

Эта традиция восходит ко временам Древнего Рима.

Исключение составляет Исландия, где вместо фамильного имени используется отчество, то есть имя родителей, отца (патроним) или матери (матроним).

Известную исландскую певицу Бьорк, например, на самом деле зовут Бьорк Гвюдмюндсдоттир (дочь Гвюдмюнда). Таким образом, фамилий у исландцев нет.

А вот в восточнославянских государствах иная традиция. В России, в Украине и в Беларуси полное имя человека состоит из личного имени, патронима и фамилии: Филипп Бедросович Киркоров, Алла Борисовна Пугачева.

Этот обычай немного удивляет прочих европейцев, но кажется вполне разумным жителям Ближнего Востока, где имя отца часто добавляют к личному имени. Могучий джин Гасан-Абдурахман ибн Хоттаб (то есть сын Хоттаба) стал в советской Москве попросту Гасаном Хоттабовичем, стариком Хоттабычем.

В славянских языках роль арабского слова «ибн» играют суффиксы «-вич» (для мужчин) и «-овна/-евна/-ична» (для женщин). Поэтому, например, сербские и боснийские фамилии очень похожи на русские отчества: Брегович, Войнович, Вукович и даже Карагеоргиевич. Во времена Киевской Руси величание по отчеству было привилегией только знатных людей: князей и их дружины.

В русских былинах – масса примеров: Добрыня Никитич, Алеша Попович, Настасья Микулична. Даже врага Тугарина величают по отчеству: Тугарин Змеевич. Да и Соловей-Разбойник, хотя и гад проклятый, однако тоже Одихмантьев сын. То есть Одихмантьевич. Пожалуй, единственное исключение, когда по отчеству в былинах величают пахаря – Микула Силянинович. Ну, да Микула этот по многим параметрам исключение.

Исключением из общего порядка был и Великий Новгород. Богатый и по тогдашним меркам вполне европейский вольный город любил жить на особицу, по своим собственным законам.

Вот и завели новгородцы особый порядок: друг к дружке обращаться по отчеству, то есть по-княжески. Даже когда царь Иван III порушил новгородскую республику и расселил гордых новгородцев по разным городам, они обычай этот, выражающий взаимное уважение, сохранили. Мало того, другим передали.

Мода на фамилии пришла на Русь из Великого княжества Литовского. Ещё в XII веке у Великого Новгорода были налажены тесные контакты с этим государством. Знатных новгородцев можно считать первыми официальными обладателями фамилий на Руси.

Самый ранний из известных списков погибших с фамилиями: «Новгородець же ту паде: Костянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь, НамЂстъ, Дрочило Нездыловъ сынъ кожевника. » (Первая новгородская летопись старшего извода, 1240 год). Фамилии помогали в дипломатии и при учете войска. Так проще было отличить одного Ивана от другого.

Боярские и княжеские фамилии

Бояре также часто получали свои фамилии по крестильному имени родоначальника или его прозвищу: такие фамилии буквально отвечали на вопрос «чей?» (подразумевалось «чей сын?», «какого рода?») и имели в своём составе притяжательные суффиксы.

Между тем дарование отчества людям из низких сословий превратилось в царскую награду. Начиная с 15 века появилось звание «именитых людей», которым за особые заслуги царским указом разрешалось именоваться по отчеству. Честь была велика. В 17-м веке, например, единственной купеческой семьей, удостоенной отчества, были купцы Строгановы.

Для прочих незнатных людей (или, как тогда говорилось, людей «подлого звания») отчества, если таковое было необходимо, образовывали по модели «Иван сын Сидоров» или еще проще «Иван Сидоров». Так, из отчеств, образовалась значительная часть русских фамилий. Кстати, именно по такой модели образовываются, если необходимо, отчества в болгарском языке: Филипп Бедросов Киркоров.

А теперь вспомним про Петра Алексеевича, то есть про царя Петра I. Среди прочих его заслуг числится и реформа государевой службы. Вместо рыхлой системы приказов, которая существовала еще во времена его батюшки, Алексея Михайловича, император ввел по-европейски стройную пирамиду служебной иерархии, «табель о рангах». Он, конечно, не сам ее выдумал, а «срисовал» с прусской системы государственной службы. О прусском происхождении «табели» говорят поселившиеся в ней «асессоры», «фендрики» и «шталмейстеры».

Без сомнения, на могущество «табели о рангах» Петру I указал знаменитый Готфрид Вильгельм Лейбниц. Лейбниц был в восторге от «прусского проекта», в ходе которого занюханое королевство, находившееся в зависимости от могучей соседки – Польши, всего за несколько лет стало заметным государством в Европе. И при этом Пруссия не обладала никакими ресурсами, кроме людских.

Зато все люди были приставлены к месту и дружно исполняли службу, военную или гражданскую. Каждый был незаметным винтиком или шестеренкой, а вместе они составляли слаженно работающий государственный механизм. Естественно, что разум математика и философа не мог не восторгаться таким совершенством. Разум императора – тоже.

Среди прочих бонусов «табель о рангах» гарантировала служилым людям после достижения определенного чина дворянство, сначала личное, а затем потомственное. Как результат расширения базы дворянства, среди служилых дворян стали появляться люди с подозрительно «подлыми» фамилиями: Ивановы, Михалковы, Ильины. Как отличить их от мещан Ивановых, купцов Михалковых или крестьян Ильиных?

ПОПЫТАЛАСЬ СДЕЛАТЬ ЭТО ЕКАТЕРИНА II.

Согласно ее указу, для чиновников или офицеров различных классов предлагалось ввести различное написание отчеств.

Офицеры и чиновники невысоких классов, с 14 по 9 включительно, в официальных документах записывались без отчества – Никита Михалков. (9 класс соответствовал военному званию капитана или статскому чину титулярного советника).

Офицеры и чиновники с 8 по 5 класс включительно должны были именоваться так: Никита Сергеев Михалков. (Чинами 5 класса были статский советник и бригадир – чины хотя и высокие, но еще не генеральские.)

Наконец, чиновники и офицеры, имевшие генеральские чины (4 класс и выше) именовались в официальных документах по отчеству: Никита Сергеевич Михалков. Думается, что именно в те годы возникло явление, приведшее к распространенности отчества в русских антропонимах. В официальной переписке все писалось, как приказала Екатерина II.

Но в неофициальной переписке всякий дворянин именовал себя по-генеральски, с отчеством: штабс-капитан Константин Александрович Багратион-Мухранский.

Дурной пример заразителен. Именование по отчеству подхватили другие сословия, мещане, купцы и даже богатые крестьяне. К моменту падения Российской империи, в феврале 1917 года, практически у всех ее обитателей в паспортах были отчества.

ПОЧЕМУ РОМАНОВЫ — РОМАНОВЫ?

Самая известная фамилия в истории России — Романовы. У их предка Андрея Кобылы (боярин времен Ивана Калиты) было три сына: Семён Жеребец, Александр Елка Кобылин и Фёдор Кошка. От них произошли соответственно Жеребцовы, Кобылины и Кошкины.

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ ФАМИЛИИ

Русская аристократия изначально имела дворянские корни, а среди дворян было много людей, приехавших на русскую службу из-за границы. Началось всё с фамилий греческого и польско-литовского происхождения в конце XV века, а в XVII веке к ним присоединились Фонвизины (нем. фон Визен), Лермонтовы (шотл. Лермонт) и другие фамилии, имеющие западные корни.

Также иноязычные основы у фамилий, которые давались незаконнорожденным детям знатных людей: Шеров (франц. cher «дорогой»), Амантов (франц. amant «любимый»), Оксов (нем. Ochs «бык»), Герцен (нем. Herz «сердце»).

Побочные дети вообще много «страдали» от фантазии родителей. Некоторые из них не утруждали себя придумыванием новой фамилии, а попросту сокращали старую: так из Репнина родился Пнин, из Трубецкого — Бецкой, из Елагина — Агин, а из Голицына и Тенишева и вовсе вышли «корейцы» Го и Те. Оставили значительный след в русских фамилиях и татары. Именно так появились Юсуповы (потомки мурзы Юсупа), Ахматовы (хан Ахмат), Карамзины (татар. кара «чёрный», мурза «господин, князь»), Кудиновы (искаж. каз.-татар. Кудай «Бог, Аллах») и другие.

ФАМИЛИИ СЛУЖИВЫХ

Вслед за дворянством фамилии стали получать и просто служилые люди. Их, как и князей, тоже часто называли по месту проживания, только с суффиксами «попроще»: семьи, проживающие в Тамбове, стали Тамбовцевыми, в Вологде — Вологжаниновыми, в Москве — Москвичёвыми и Москвитиновыми. Некоторых устроил «нефамильный» суффикс, обозначающий жителя данной территории в общем: Беломорец, Костромич, Черноморец, а кто-то получил прозвание безо всяких изменений — отсюда Татьяна Дунай, Александр Галич, Ольга Полтава и другие.

ФАМИЛИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

КРЕСТЬЯНСКИЕ ФАМИЛИИ

Фамилии у крестьян до конца XIX века встречались редко. Исключениями стали некрепостные крестьяне на севере России и в Новгородской губернии — отсюда Михайло Ломоносов и Арина Родионовна Яковлева.

После отмены крепостного права в 1861 году положение начало исправляться, а к моменту всеобщей паспортизации в 1930-х фамилию имел каждый житель СССР.

ПОЧЕМУ И КОГДА МЕНЯЛИ ФАМИЛИИ?

Когда крестьяне стали обзаводиться фамилиями, то по суеверным соображениям, от сглаза, давали детям фамилии не самые приятные: Нелюб, Ненаш, Нехороший, Болван, Кручина. После революции в паспортные столы стали образовываться очереди из тех, кто захотел поменять фамилию на более благозвучную.

Возникновение крестьянских фамилий

Когда появились первые крестьянские фамилии?

г. Москва

Сообщений: 18

На сайте с 2003 г.

Рейтинг: 40

Однако, большинство фамилий, по происхождению являются семейными прозвищами. Которые, в свою очередь происходили от «уличного» прозвища того или иного члена семьи.

Основной массе крестьян в документе записывали именно это самое «уличное» прозвище, которых у иной семьи могло быть и не одно.

Прозвищные фамилии появились гораздо раньше поголовного офамиливания. Эти самые семейные прозвища, иногда уходившие своими корнями, в глубь многих поколений, фактически выполняли роль фамилий у крестьян Центральной России — в обиходной жизни, ещё до поголовного их закрепления. Именно они в первую очередь попадали в переписные листы, и на самом деле, офамиливание являлось просто записыванием этих прозвищ в документы. Таким образом, наделение крестьянина фамилией часто сводилось просто к официальному признанию, узакониванию, закреплению семейных или личных прозвищ за их носителями.

Мирские фамилии образовывались на основе имени мирского. Мирские имена пришли из языческих времён, когда имён церковных ещё не существовало или они не принимались в простом народе. Многие из мирских были именами собственными (Горазд, Ждан, Любим), другие возникли как прозвища, но потом стали именами (Некрас, Дур, Чертан, Злоба, Неустрой).

Здесь надо заметить, что в древнерусской системе имён также было принято называть младенцев охранными именами, оберегами — именами с отрицательным содержанием — для защиты, отпугивания злых сил или для обратного действия имени.

Считалось, что Дур вырастет умным, Некрас красавцем, а Голод всегда будет сытым. Охранные имена потом становились свыкшимися прозвищами, а далее и фамилией.

У некоторых в качестве фамилии записывали отчество. В царских указах о проведении переписи обычно говорилось, что следует записывать всех «по именам с отцы и с прозвищи», то есть по имени, отчеству и фамилии. Но в XVII — первой половине XVIII веках у крестьян наследственных фамилий не было вовсе. Крестьянская фамилия жила лишь в продолжение одной жизни. Например, родился в семье Ивана Прокопий, и во всех метрических записях именуется он Прокопий Иванов. Когда же у Прокопия родился Василий, то стал новорожденный Василий Прокопьев, а вовсе не Иванов.

Первая перепись 1897 года показала, что фамилии не имеет до 75 % населения (впрочем, это относилось более к жителям национальных окраин, чем коренной России). Окончательно у всего населения СССР фамилии появились только в 30-е годы XX века в эпоху всеобщей паспортизации.

Скажите, пожалуйста, почему в архивных источниках фамилии у крестьян появляются в различное время. У одних в 30-х годах 19 века у других только в 60-х. И что такое фамилия по “подворью”? Может быть, есть статьи на эту тему?

Спасибо.

г.Ярославль

Сообщений: 884

На сайте с 2003 г.

Рейтинг: 132

Фамилии – история происхождения, интересные факты: освещаем тщательно

На Руси первыми людьми, которые стали присваивать друг другу не только имена, но и фамилии, были новгородцы, перенявшие этот обычай у литовцев. В летописи упоминаются фамилии Луготиниц, Пинещиничь и Нездылов.

Его высочество черноволосый хохотун

В XIV–XV веках фамилиями потихоньку стали обзаводиться князья и бояре. Именоваться стали по землям, которыми владели, — так появились Тверские, Вяземские, Мещерские, Шуйские и т. д. По прозвищам — Скрябины, Лыковы, Глазатые, Гагарины.

Последние — что символично — вели род от князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Один из его потомков имел пять сыновей, у троих из которых было прозвище Гагара, обозначавшее на Руси «большую черную водяную куру». Прозвать так могли человека за черный цвет волос или за то, что много «гагарит» — смеется без повода или бродит без дела. В общем, от этих черноволосых хохотунов и пошла княжеская ветвь Гагариных.

Боярский род Скрябиных получил свое имя от старинного прозвища Скряба. Шкрабать — скрести, чесать. Скрябка — щетка для чистки лошадей, чесалка для шерсти и хлопка, лопаточка для соскабливания льда. Тот, кто методично использовал эти орудия и вообще любил чистоту, и назывался Скрябой.

История возникновения родовых имен на Руси

Возникновение фамилий на Руси произошло поздно. Первоначально были только имена. Например, Ждан, Медведь, Петух. Фамилии в виде прозвищ стали бытовать в Новгородских землях начиная с XIII века, но они не были широкоупотребляемыми. Обязательные родовые имена были введены в XVI веке, и распространялся этот закон только на князей и бояр. Затем он стал обязательным для дворян и купцов.

Среди крестьян стали употребляться только после отмены крепостного права. При этом многие из них записывались под фамилией своего бывшего владельца. История возникновения фамилий разная. И каждую необходимо рассматривать отдельно.

Как Кошка стал Романовым

Метаморфозу выросших из прозвищ боярских фамилий можно проследить по семье Романовых. Кто б мог подумать, что царский род пошел от Кобылы и Кошки? Но факт налицо: именно боярин Андрей Кобыла, живший в XIV веке, был первым исторически достоверным предком царской семьи. Далее эстафету принял его сын Федор Кошка (как видите, фамилии тогда еще не переходили по наследству), потомки которого именовались Кошкиными. Затем из поколения в поколение события развивались так. Сын Захария Кошкина Юрий стал Захарьиным-Кошкиным, сын Юрия Роман именовался Романом Захарьиным-Юрьевым. Такую же фамилию носил его отпрыск — Никита Романович. А вот уже за его детьми прочно закрепилась фамилия Романов.

Не обошлось у русской знати и без Орды. Так, княжеский род Юсуповых берет начало от ногайского правителя Юсуфа-мурзы (Юсупа). А родоначальником дворян Беклемишевых был Федор Елизарович, имевший прозвище Беклемиш. Беклемишами назывались зипуны, которые носили зимой сторожа, становясь в этом одеянии весьма неповоротливыми. Так что кроме прямого значения «сторожить» (по-татарски) слово еще подразумевало «быть неуклюжим». Кстати, фамилия «историка государства Российского» Николая Карамзина пошла от Кара-мурзы.

Происхождение фамилии Фролов

Фамилия образована от имени Фрол и является распространенной в России.

После принятия христианства на Руси при крещении каждый младенец получал от священнослужителя крестильное имя, которое соответствовало имени святого.

Так, существовало наряду с остальными христианскими именами и имя Флор или Фрол. Частым явлениям было, когда к имени ребенка присоединяли и имя отца, тем самым обозначая принадлежность к роду.

Итак, происхождение фамилии Фролов восходит к древнему имени, которое в свою очередь, является одной из форм церковного христианского имени Флор (переводится с латыни как «цветок»).

Зачем люди брали такие фамилии

Оказывается, обычай брал начало в языческих суевериях, по которым человек должен был носить настолько ничтожное имя, чтобы злые духи не обращали на него внимания. Обычай этот у русских не уникален – подобная тенденция имелась и в Средней Азии, и до сих пор имеется в Китае.

Кроме этого, в старину боялись зависти, сглаза, и потому полагали, что «счастливчику» с фамилией Мочало или Пустяк мало кто будет завидовать.

В крестьянской среде существовала и своеобразная профилактика грехов через фамилии: родители надеялись, что Лентяев будет трудолюбив, Блуд станет верным и любящим супругом, а Дурак проявит недюжинные умственные способности.

С унизительными фамилиями в Российской империи пытались бороться законодательно. Царский указ 1825 гoда «O зaмeнe нeпpиcтoйныx фaмилий y нижниx чинoв» был oбязaтeлeн для тех, кто служил в армии, но положение он так и не спас – и после него в России осталось много Пукиных, Гнид, Пысей и Сручкиных.

Доподлинно известно, что однажды в истории России был и обратный эпизод, когда указом Екатерины все, кто носил фамилию Пугачевы, должны были стать Дураковыми, причем менять фамилию впредь было запрещено. Было это, как вы, наверное, уже поняли, после подавления пугачевского восстания.

Позже всех фамилию обрели православные священники – их награждали фамилиями по окончании семинарии, причем, чем выше была успеваемость, тем более благозвучную фамилию давали: Успенский, Троицкий, Никольский, Благовещенский.

Могли облагородить «старую» фамилию, переинчаив ее на латинский манер. Так, Бобровы становились Касторскими (castor — «бобер»), Орловы — Аквилевыми, а Скворцовы — Стурницкими.

Святой покровитель имени

Религия требовала, чтобы детей называли в честь святого, почитаемого церковью в определенный день года. Были составлены православные именники, где были записаны все имена Святых и особо почитаемых церковью исторических личностей и непосредственно день их чествования, там же появилось и имя Флор, в память о святом мученике, который вместе с братом Лавром пострадали за веру во II веке нашей эры. Они во время постройки языческого храма смогли обратить в христианскую веру более 300 человек, храм освятили, идолов уничтожили. За свои убеждения они были подвергнуты мучениям и сброшены в колодец. Спустя время их причислили к лику святых.

Самая распространённая фамилия

Исследования российских учёных, которые были проведены в 2005 году под руководством Елены Балановской, выявили, что самой распространенной фамилией в России является фамилия Смирнов, за ней идут Ивановны, которые держали абсолютное первенство в XIX веке, далее следуют Кузнецовы, Соколовы, Поповы, Лебедевы, Козловы, Новиковы, Морозовы, Петровы, Волковы и Соловьёвы.

Впрочем, зав. отделом этимологии и ономастики Института русского языка РАН Анатолий Журавлев по-прежнему считает, что самой распространенной в России остается фамилия Иванов. О количестве ее носителей данных нет, зато ученые РАН оперируют таким понятием, как частотность, и указывают, что на 1 000 Ивановых в России встречается только 750 Смирновых, 700 Кузнецовых и 500 Поповых. Тем не менее некоторые лингвисты утверждают, что в России живут не менее 2 500 000 человек с фамилией Смирнов, что ставит эту фамилию на 9-е место в мире по распространенности.

История фамилии Фролов

На Руси наследственные родовые имена сначала стали появляться у знати. Это было связано с необходимостью передачи потомкам земель и имущества и закрепления за ними право наследования титула. Крестьяне не имели фамилий, а для идентификации пользовались отчеством, например, на вопрос: «Вы чьи будете?», все дети отвечали: «Фрола дочь или Фрола сын». Со временем отпрысков именовали Фролов сын или Фролова дочь. Отчества сокращались и сформировались в виде фамилии. Причем следует отметить, что часто родовые имена формировались на основе не отцовского имени, а дедовского, или даже прадедовского.

Причем святые мученики Фрол и Лавр очень почитались среди народа и считались покровителями лошадей. Именно по этой причине это имя было очень распространенным в крестьянской среде вплоть до XX века. Такая распространенность имени является причиной и высокой распространенности русских фамилий Лавров и Фролов.

Мы просто чего-то не знаем

Если фамилия кажется нам смешной – это может значить, что мы чего-то не знаем о её происхождении. Например, лингвисты выяснили, что «смешная фамилия» Вагина произошла от названия притока Дуная Ваг, а Бляблин получил своё прозвище, потому что был забиякой — слово «бля-бля» означало оплеуху. Предки Жирносека делали (секли) жернова, а дед Кретинина отличался скупостью, так как в основе этой фамилии лежит слово «крет» — так на юге России называют крота.

Фамилия Пупкин образовалась от слова «пупок», которое означало почку растения; есть версия и о происхождении этой фамилии от имени Пупко (В.О. Васильев, «Толковый словарь русских фамилий»). А знаменитая фамилия Гагарин произошла от древнерусского глагола «гагарить», означавшего «много и не по делу хохотать».

Национальность фамилии

Фамилия имеет на более, чем 50 % русское происхождение, около 10 % — белорусское, 5 % — украинское, около 30 % приходит из татарского, бурятского, мордовского, башкирского языков. Но в любом случае фамилия Фролов была образована от имени или места жительства предка.

Это очень распространенное родовое имя на территории России и стран СНГ.

Фамилия и географические названия

На территории нашего государства немало населенных пунктов, которые в названии содержат корень Фрол. Так, Фроловка есть в нескольких областях: Амурской, Брянской, Ивановской, Киевской, Костромской, Курганской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Челябинской и в Приморском крае.

В Московской и Тульской областях есть небольшие речушки с именем Фроловка.

Возможно, происхождение фамилии Фролов связано с малой родиной того или иного человека. Был обычай пришлых людей различать по месту, откуда они прибыли.

Интересные факты

С фамилией связаны некоторые интересные факты в истории и культуре нашего народа:

1. В русском языке было видоизменено первичное сочетание согласных в имени Флор и имя в народе переиначилось в Фрол.

2. Первыми носителями фамилии были важные бояре из Владимира.

3. Исторические корни фамилии можно встретить в переписи населения Руси в период царствования Ивана Грозного.

4. При государе хранился реестр знатных фамилий, которые давались за особые заслуги перед государством и в случае особого расположения царя. Среди таких фамилий была и Фролов.

5. Среди известных обладателей фамилии — Фролов Петр Александрович, русский писатель, он печатался в журнале «Современник». Особую популярность имели его пьесы «Подруга жизни» и «Быть или не быть».

6. Первоначальное название Спасской башни в Москве — Фроловская.

7. У Твардовского А.Т. в поэме «Страна Муравия!» в 16 главе есть фраза: «Дед Фрол был всех сильней, он пережил трех попов и четырех царей!».

Происхождение фамилии Фролов: история и интересные факты на News4Auto.ru

Наша жизнь состоит из будничных мелочей, которые так или иначе влияют на наше самочувствие, настроение и продуктивность. Не выспался — болит голова; выпил кофе, чтобы поправить ситуацию и взбодриться — стал раздражительным. Предусмотреть всё очень хочется, но никак не получается. Да ещё и вокруг все, как заведённые, дают советы: глютен в хлебе — не подходи, убьёт; шоколадка в кармане — прямой путь к выпадению зубов. Мы собираем самые популярные вопросов о здоровье, питании, заболеваниях и даем на них ответы, которые позволят чуть лучше понимать, что полезно для здоровья.