чем обезболить приступ желчнокаменной болезни

Чем обезболить приступ желчнокаменной болезни

По статистике, в нашей стране каждая четвертая женщина и каждый десятый мужчина старше 45 лет больны хроническим холециститом, тогда как у 70% больных болезнь протекает бессимптомно. Чаще всего сильные боли при желчнокаменной болезни появляются лишь тогда, когда камни закупоривают желчные протоки, а до этого человек может и не ощущать никакого дискомфорта в области желчного пузыря даже при наличии крупных камней.

Перенасыщение желчи холестерином в основном происходит при выраженном ожирении, когда в рационе питания преобладают углеводы, сахара и животные жиры. Заработать желчнокаменную болезнь можно также и при похудении за месяц на 4 кг и больше, когда из-за недостаточного поступления питательных веществ организм вынужден для получения энергии перерабатывать подкожный жир, что также приводит к повышению уровня холестерина в желчи.

Женщины болеют холециститом чаще, чем мужчины, так как в их организме больше эстрогенов, которые стимулируют поступление холестерина в желчный пузырь. При этом наибольшее содержание эстрогенов отмечается у женщин со светлыми волосами и пышными формами, поэтому риск заболеть холециститом у полных блондинок гораздо больше, чем у стройных брюнеток.

Кроме того, застой желчи регулярно происходит в периоды, когда у женщины резко меняется гормональный фонд. Это значит, провоцировать образование камней у женщин могут прием гормональных противозачаточных средств и роды, так как во время беременности отток желчи нарушается в течение всех 9 месяцев.

Как уже было сказано выше, начало холецистита может быть совершенно бессимптомным. Но когда камни прикрывают протоки, с правой стороны живота под ребрами возникает резкая боль и начинается острый приступ желчной колики, с подъемом температуры и рвотой. При появлении таких симптомов надо сразу вызвать скорую помощь и не отказываться от госпитализации.

В случае, когда размеры камней в желчном пузыре небольшие, осложнений болезни нет, а сам пациент отказывается от операции, после снятия приступа больному назначают лечение, чтобы не допустить повторных обострений желчнокаменной болезни. Правильное лечение холецистита должно быть комплексным и состоять из следующих этапов:

3. Обязательно надо пройти обследование всего организма на предмет наличия эндокринных нарушений, таких как сахарный диабет, гипотиреоз и гормональные сбои. При обнаружении патологий следует начать их лечить под контролем врача.

4. Прием ферментных препаратов, улучшающих пищеварение и препаратов желчных кислот, которые растворяют камни при длительном курсе лечения.

Учебное видео определения пузырных симптомов при воспалении желчного пузыря

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Современные представления о диагностике и лечении желчнокаменной болезни и хронического калькулезного холецистита

Рассмотрены факторы риска развития желчнокаменной болезни (ЖКБ), приведена классификация ЖКБ и хронического калькулезного холецистита, представлена клиническая картина заболевания, описаны методы диагностики и лечения пациентов.

Cholelithiasis development risk factors have been analyzed, cholelithiasis and chronic calculous cholecystitis classification provided, clinical presentation of disease are described together with methods of diagnostic and treatment.

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — многофакторное и многостадийное заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся нарушением обмена холестерина и билирубина с образованием камней в желчном пузыре и желчных протоках.

Желчнокаменная болезнь является одним из наиболее распространенных заболеваний человека, занимает третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. По данным VI Всемирного конгресса гастроэнтерологов, 10% населения земного шара страдает желчнокаменной болезнью. В развитых странах частота заболевания составляет 10–15% и увеличивается в два раза за каждое десятилетие. В России распространенность заболевания достигает 12%. Наибольшая заболеваемость 71,1% приходится на возраст 40–59 лет. Отмечается «омоложение» желчнокаменной болезни, увеличение заболеваемости в детском возрасте и среди мужского населения. Женщины страдают этим заболеванием в 3–4 раза чаще мужчин. После 70 лет половые различия в заболеваемости исчезают, заболеваемость постепенно увеличивается и достигает 30–40%.

С увеличением частоты холелитиаза растет число больных острым холециститом и осложненными формами ЖКБ.

В связи с высокой распространенностью ЖКБ и тенденцией к ее росту увеличивается количество операций по поводу холелитиаза, поэтому холецистэктомия в настоящее время по числу операций вышла на второе место в мире после аппендэктомии. Например, в США холецистэктомия является самой частой операцией, которая выполняется ежегодно более 500 тыс. пациентам. В России холецистэктомия производится более 110 тыс. больных. Поэтому проблема диагностики и лечения ЖКБ приобрела не только медицинское, но и важное социально-экономическое значение.

Факторы риска

4. Избыточная масса тела:

7. Длительное применение эстрогенов, клофибрата, октреотида, цефтриаксона.

8. Сахарный диабет, цирроз печени, болезнь Крона.

Классификация желчнокаменной болезни и хронического калькулезного холецистита

I. По стадии заболевания:

II. По клиническим формам:

Латентная форма ЖКБ, или камненосительство, характеризуется наличием конкрементов в желчном пузыре и отсутствием клинической картины заболевания. Около 60% больных с камнями в желчном пузыре и 10% в общем желчном протоке в течение нескольких лет не предъявляют существенных жалоб. У 30–50% из них в короткий период времени 1–5 лет появляются клинические проявления хронического калькулезного холецистита и развиваются серьезные осложнения.

Желчная колика — наиболее частое первое клиническое проявление ЖКБ и хронического калькулезного холецистита, характеризуется внезапно возникающими, периодически повторяющимися резкими, интенсивными, сначала кратковременными болевыми приступами печеночной колики. Приступ может провоцироваться погрешностью в диете, физической нагрузкой, появляться без видимых причин.

ЖКБ и хронический калькулезный холецистит неотделимы друг от друга. Хронический калькулезный холецистит является основной клинической формой ЖКБ. После первых приступов желчной колики, которые рецидивируют с частотой 35–50% в год, с каждым разом становятся тяжелее и продолжительнее, можно уже говорить о хроническом калькулезном холецистите, с которым больные обращаются к врачам поликлиники.

Хронический калькулезный холецистит — хроническое воспалительное заболевание желчного пузыря на фоне холелитиаза, сочетающееся с моторно-тоническими функциональными нарушениями желчевыделительной системы, характеризующееся вовлечением в патологический процесс соседних органов и развитием осложнений.

Первично-хронический холецистит выделяется на основании концепции формирования желчных камней вторично в желчном пузыре на фоне развития в нем инфекции и хронического воспаления. Однако основным путем развития хронического калькулезного холецистита является присоединение инфекции и развитие хронического воспаления при имеющемся холелитиазе. При этой форме болевой симптом редкий и не выраженный. Преобладают жалобы на диспептические расстройства: чувство тяжести в эпигастрии и правом подреберье, метеоризм, неустойчивый стул, изжога, горечь во рту, возникающие периодически или постоянно, после употребления обильной, жирной, острой, жареной пищи, алкоголя. При пальпации удается обнаружить незначительную болезненность в эпигастрии и правом подреберье, точке желчного пузыря.

Хронический рецидивирующий холецистит — основная клиническая форма, которая характеризуется периодами обострения и ремиссии, частыми повторными приступами острых болей в правом подреберье и эпигастрии, сопровождающихся характерными признаками воспаления желчного пузыря. Клиника обострения напоминает клинику острого холецистита, поэтому каждый рецидив заболевания должен рассматриваться как острый калькулезный холецистит, требующий активного лечения и госпитализации в хирургический стационар.

Хронический резидуальный холецистит. При этой форме после купирования приступа острого калькулезного холецистита, нормализации температуры тела сохраняется болевой синдром и пальпаторная болезненность в области проекции желчного пузыря, полного благополучия между приступами пациенты не отмечают, возможно, из-за развития осложнений.

Стенокардитическая форма — холецистокардиальный синдром (С. П. Боткин), при котором боли распространяются на область сердца, провоцируя приступ стенокардии. После холецистэктомии приступы стенокардии исчезают.

Синдром Сейнта — сочетание хронического калькулезного холецистита с диафрагмальной грыжей и дивертикулезом толстой кишки генетической природы.

Клинические варианты проявления хронического калькулезного холецистита

Торпидная форма:

Болевая приступообразная форма:

Осложнения:

1) отключенный желчный пузырь;

2) перихолецистит;

3) сморщенный желчный пузырь;

4) водянка желчного пузыря;

5) холедохолитиаз, механическая желтуха;

6) холангит;

7) папиллит, стеноз большого дуоденального сосочка;

8) желчные свищи, кишечная непроходимость;

9) билиарный панкреатит;

10) билиарный гепатит, цирроз печени;

11) острый холецистит:

– эмпиема желчного пузыря;

– околопузырный инфильтрат;

– околопузырный абсцесс;

– перфорация желчного пузыря, перитонит.

Клиническая картина

1) периодическая разной продолжительности или постоянная тупая, ноющая, неинтенсивная боль, чувство тяжести, дискомфорта в правом подреберье, не связанные с приемом пищи;

2) боль и ощущение дискомфорта в правом подреберье, различной интенсивности и продолжительности, связанные с приемом пищи;

3) приступ желчной колики:

Объективные данные (приступ желчной колики)

Диагностика

Дифференциальная диагностика

Лечение

Консервативное лечение:

Купирование приступа желчной колики, болевого синдрома:

1) голод в течение 1–3 суток, затем диетотерапия — стол № 5, 5 А;

2) спазмолитическая терапия:

3) купирование болевого синдрома:

Если в течение 5 часов болевой приступ не купируется, больного необходимо госпитализировать в хирургический стационар!

Купирование диспептических расстройств:

При хроническом калькулезном холецистите спазмолитики являются основными лекарственными препаратами выбора для лечения при остром болевом приступе и болях в межприступный период. Они позволяют купировать болевой синдром, восстановить проходимость пузырного протока и нормальный отток желчи в двенадцатиперстную кишку, устранить диспептические нарушения.

Но-шпа относится к классу миотропных спазмолитиков. Механизм действия — ингибирование фосфодиэстеразы (ФДЭ), которая играет ведущую роль в регуляции тонуса гладкой мускулатуры.

Фармакодинамические эффекты дротаверина лежат в основе патогенетического действия для снятия острого болевого синдрома при длительной фармакотерапии желчнокаменной болезни. Отсутствие антихолинергической активности сказывается на безопасности дротаверина, расширяя круг лиц, которым он может быть назначен, в частности, у детей, у мужчин пожилого возраста с патологией предстательной железы, при сопутствующей патологии и совместно с другими препаратами при одновременном приеме двух и более препаратов.

Лекарственные формы: для парентерального применения — ампулы 2 мл (40 мг) дротаверина, для приема внутрь — 1 таблетка Но-шпы (40 мг дротаверина), 1 таблетка Но-шпы форте (80 мг дротаверина).

Преимущества препарата Но-шпа:

Таким образом, использование препарата Но-шпа (дротаверин) в течение многих лет остается актуальным, вследствие своей эффективности, доступности и невысокой стоимости, наличия как таблетированных, так и инъекционных форм введения, что позволяет использовать препарат в клинических ситуациях разной степени тяжести.

Литература

А. С. Воротынцев, кандидат медицинских наук, доцент

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ, Москва

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Желчнокаменной болезнью (ЖКБ) называется обменное заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся образованием желчных камней в печеночных желчных протоках, общем желчном протоке, желчном пузыре. За последнее десятилетие резко возросла заболеваем

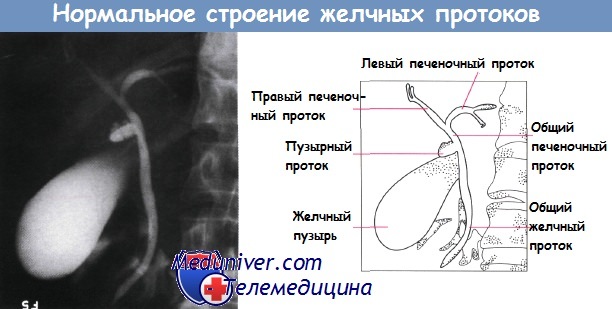

Желчнокаменной болезнью (ЖКБ) называется обменное заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся образованием желчных камней в печеночных желчных протоках, общем желчном протоке, желчном пузыре.

За последнее десятилетие резко возросла заболеваемость ЖКБ. Среди взрослых она выросла почти в 3 раза. Удельный вес ЖКБ в общей структуре заболеваний органов пищеварения постоянно растет. Каждый десятый мужчина и каждая четвертая женщина больны хроническим калькулезным холециститом (желчнокаменной болезнью). Чаще болеют женщины до 40 лет, много рожавшие, страдающие полнотой и метеоризмом. После 50 лет частота заболеваемости мужчин и женщин становится практически одинаковой. Чаще болеют люди, работа которых связана с психоэмоциональными нагрузками и малоподвижным образом жизни. В стационарах среди больных с хроническими заболеваниями органов брюшной полости больные ЖКБ занимают одно из первых мест. Об этом свидетельствует количество выполняемых хирургами операций: к примеру, только в США ежегодно проводятся более 500 000 холецистэктомий.

Этот недуг справедливо считают «болезнью века» и «болезнью благополучия», имея в виду непосредственную связь ее развития с характером питания. По данным Института скорой помощи, при ЖКБ только 15% больных попадают на операционный стол, остальные лечатся у терапевтов.

В хорошо отлаженной системе снабжения желчью организма есть только одно слабое место: когда происходит концентрация желчи в пузыре, существует опасность ее застоя с образованием сгустков, а затем камней. Камни бывают разные в зависимости от перевеса компонентов желчи: холестериновые (встречаются у 80-85% больных), пигментные и смешанные.

Желчные камни представляют собой кристаллические структуры, которые возникают в аномальной желчи. Холестериновые и смешанные камни состоят в основном из моногидрата холестерина и смеси солей кальция, желчных кислот и пигментов; пигментные камни состоят из билирубинатов кальция.

Повышенное содержание холестерина в желчи и способствует росту камней. Процесс этот длительный: может проходить несколько лет, пока цепочка «холестерин-холестериновые хлопья-кристаллы холестерина-холестериновые камни» не завершится.

В основе заболевания лежит изменение вязкости желчи (дисхолия), связанное с нарушением физико-химических свойств желчи. Причинами подобных изменений могут служить:

Желчь сама по себе обладает бактерицидным действием, но при изменении состава желчи и особенно при ее застое бактерии могут подниматься через желчный проток в желчный пузырь. Под влиянием инфекции происходит превращение холевой кислоты в литохолевую. В норме этот процесс протекает только в кишечнике. Если же бактерии проникают в желчный пузырь, то этот процесс развивается и в нем. Литохолевая кислота обладает повреждающим действием, вследствие чего начинается воспаление стенки пузыря, на эти изменения может наслаиваться инфекция.

Дискинезия может проявляться в виде спастического сокращения желчного пузыря и в виде его атонии с застоем желчи. Вначале могут быть изменения чисто функционального характера. Далее возникает несогласованность действия пузыря и сфинктеров, что связано с нарушением иннервации и гуморальной регуляции моторной функции желчного пузыря и желчных путей.

Концентрация желчи в пузыре в 10 раз больше, чем в печени. Нормальная желчь состоит из билирубина, холестерина (нерастворим в воде, поэтому, чтобы удержать его в растворенном состоянии в виде коллоида, необходимо присутствие холатов), фосфолипидов, желчных кислот, пигментов и т. д. Если количество холестерина увеличивается, то он выпадает в осадок, тем самым способствуя образованию камней.

Дисхолии способствует высокое содержание холестерина (при сахарном диабете, ожирении, семейной гиперхолестеринемии), билирубина (при гемолитических анемиях и т. д.), жирных, желчных кислот. Вместе с тем большое значение имеет инфицирование желчи. На практике чаще всего комбинируются вышеуказанные факторы. Повреждающее действие литохолевой кислоты, когда она образуется в желчном пузыре вместо двенадцатиперстной кишки под влиянием инфекции, связано с изменением рН, выпадением солей кальция и др.

Желчнокаменная болезнь сопровождается образованием камней в желчном пузыре. Различают ЖКБ:

В силу общности кровоснабжения, иннервации, топографической близости в патологический процесс при ЖКБ вовлекаются гепатобилиарная, гастродуоденальная системы, поджелудочная железа, кишечник.

Клиника ЖКБ

Клиника желчнокаменной болезни чрезвычайно разнообразна. Во многом она зависит от количества камней, их расположения и величины, а также от того отдела билиарной системы, где конкремент «застревает». У достаточно большого количества пациентов с наличием камней в желчном пузыре никаких проявлений заболевания нет, обычно это одиночные, большие камни. Это латентная форма болезни. Типичным проявлением желчнокаменной болезни считаются приступы печеночной колики, обусловленные выходом конкрементов из пузыря и продвижением их по протокам. Сами боли обусловлены спастическими сокращениями пузыря, повышением давления в нем. Боли возникают внезапно, локализуются в правом подреберье и очень часто в эпигастрии, иррадиируют в правую руку, правую лопатку, сопровождаются тошнотой, повторной рвотой, которая не приносит облегчения.

Калькулезный холецистит проявляется следующими симптомами.

Объективные симптомы. В случае неосложненного холецистита общее состояние страдает мало. При холестазе возможна желтушность. Язык обложен белым или коричневым налетом. Болезненность при пальпации пузырных точек, но часто отсутствующая при ожирении и высоком стоянии диафрагмы. Увеличение желчного пузыря в целом встречается редко, но бывает при наличии вентильного камня, при водянке пузыря. Чаще желчный пузырь сморщен, уменьшен в объеме, спаян с соседними органами, при этом могут возникать «пери»-процессы: вовлечение брюшины, печени и т. д.

Диагностика заболеваний желчного пузыря основывается:

При клиническом анализе крови у больных хроническим холециститом в стадии обострения находят лейкоцитоз с нейтрофилезом, увеличенную СОЭ, реже анемию. В период ремиссии число лейкоцитов может быть нормальным, а нередко и сниженным. При многолетнем течении холецистита вне обострения типична лейкопения.

При биохимическом исследовании крови у больных хроническим холециститом в стадии обострения обнаруживается диспротеинемия с увеличением уровня глобулинов (согласно Н. А. Скуя, повышение уровня a1 и b-глобулинов характерно для холецистита с отключением желчного пузыря). При холангите в сыворотке крови резко повышается активность экскреторных ферментов: щелочной фосфатазы, 5-нуклеотидазы, лейцинаминопептидазы, b-глюкуронидазы, g-глутамилтранспептидазы.

Эхографические (ультразвуковые) признаки хронического холецистита (С. С. Бацков и соавт., 1996):

Во многих современных руководствах вообще считают УЗИ-диагностику решающей в выявлении характера патологии желчного пузыря и даже не приводят трактовку, например, микроскопического изучения желчи.

Как уже говорилось, дискинезия желчных путей не может быть основным или единственным диагнозом. Длительно текущая дискинезия желчных путей неизбежно приводит к дисбактериозу, а тот, в свою очередь, к инфицированию желчного пузыря, особенно при дискинезии гипотонического типа.

При хроническом заболевании желчевыводящих путей для исключения пороков развития желчных путей иногда производят холецистографию. При рентгенологическом исследовании после дачи желтка и билитраста у больных с гипотонической дискинезией виден увеличенный, расширяющийся книзу и нередко опущенный желчный пузырь; опорожнение его замедлено. Имеется гипотония желудка.

При гипертонической дискинезии тень желчного пузыря уменьшена, интенсивная, имеет овальную или сферическую форму, опорожнение ускорено.

Лабораторные данные следующие.

Холангит

Дифференциальный диагноз

При наличии масок гепатита возможна гипердиагностика; при недоучете заболеваний, протекающих с болями в правом подреберье, возможна гиподиагностика.

Язвенная болезнь. Особенно язва двенадцатиперстной кишки с наличием перидуоденита, перигастрита, когда боли теряют характерную для язвенной болезни цикличность. Здесь нужно учитывать: язвенный анамнез, боли не иррадиируют, после приема антацидов боли уменьшаются или исчезают.

Гастрит. Во всех случаях преобладают не болевые ощущения, а чувство переполнения, тяжести в эпигастрии.

Ревматизм. При наличии артралгии повышение температуры с болями в сердце.

Тиреотоксикоз. При тиреотоксикозе больные худеют, а для пациентов с холециститом, как правило, характерен избыточный вес.

Также дифференциальную диагностику проводят с заболеваниями толстого кишечника, почечнокаменной болезни, панкреатитом, аппендицитом.

Осложнения

Переход воспаления на окружающие ткани: перихолецистит, перидуоденит и т. д.; на окружающие органы: гастрит, панкреатит. Холангит с переходом в билиарный цирроз печени. Может быть механическая желтуха. Если камень застрял в пузырном протоке, то возникает водянка, эмпиема, возможно прободение с последующим перитонитом; склерозирование стенки пузыря, а в дальнейшем может возникать рак.

В последнее время достигнуты значительные успехи в решении вопросов диагностики и лечения ЖКБ, во многом обусловленные прогрессом в области разработки медицинской техники и фундаментальных наук. Благодаря этим достижениям во врачебной практике появились эффективные методы диагностики: ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-ядерная томография, прямые методы контрастирования билиарного тракта. Наряду с этим не утратили своего значения такие способы исследования, как пероральная холецистография и внутривенная холеграфия. К традиционному лечению с помощью открытой холецистэктомии добавились методы лапароскопического вмешательства и малотравматические операции из мини-доступа. Более того, в распоряжении врачей появились неоперативные методы: медикаментозное растворение и экстракорпоральное дробление камней. Широкий спектр диагностических и лечебных методов привел к пересмотру стратегии и тактики при ЖКБ. Естественно, возникла необходимость в оптимизации выбора диагностических исследований и метода лечения индивидуально для каждого пациента.

Выбор определенного метода лечения должен быть основан на оценке физического состояния пациента, характере заболевания, сопутствующих изменений в желчных протоках (камни, стриктура). Необходимую для этого информацию можно получить с помощью ряда инструментальных и лабораторных исследований.

Диагностика ЖКБ

Ультразвуковое исследование. Основной метод диагностики ЖКБ. Его неинвазивность, безопасность и простота выполнения позволяют обследовать большой контингент населения и прибегать к повторному исследованию в ближайшие 2-3 дня в случае неудачи или неинформативности первичного исследования. УЗИ дает возможность определить: наличие камней в желчном пузыре, их количество и размеры, суммарный объем и, что немаловажно, качественный состав конкрементов; расположение, размеры и форму желчного пузыря, толщину его стенки и наличие в нем сужений, степень воспалительно-инфильтративных изменений; диаметр гепатикохоледоха и наличие камней в нем. Вариант функционального УЗИ с использованием желчегонного завтрака позволяет оценить сократительную и эвакуаторную функции желчного пузыря.

Для разрешения имеющихся сомнений можно прибегнуть к применению эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). Но по сравнению с этим диагностическим методом внутривенную холеграфию можно признать щадящей и менее травматичной, для нее не характерны опасные для жизни осложнения.

Регистрация с помощью гамма-камеры движения радиофармпрепарата через клетки печени и желчные пути относится к числу радиоизотопных методов исследования. Нормальные показатели скорости выделения радиофармпрепарата из клеток печени, его движения и эвакуации из желчных протоков достоверно свидетельствуют об отсутствии нарушения желчеоттока в кишечник. При замедлении скорости движения радиофармпрепарата по внепеченочным желчным протокам и задержке его выделения в просвет двенадцатиперстной кишки следует заподозрить наличие в них конкрементов или стриктуры. Для разрешения этих сомнений требуется проведение рентгеноконтрастных исследований (внутривенной холеграфии, ЭРХПГ или интраоперационной холеграфии). Метод гепатобилиосцинтиграфии (ГБСГ) позволяет оценить функциональное состояние желчного пузыря и печеночных клеток, что особенно важно при подозрении на наличие у больного хронического гепатита. Малая инвазивность, высокая технологичность и информативность являются основанием для применения ГБСГ во всех случаях неосложненной ЖКБ, когда положительно решен вопрос о назначении больному неоперативного или оперативного метода лечения. Нормальные показатели функционального состояния желчных протоков по данным ГБСГ позволяют отобрать больных на изолированную холецистэктомию и не прибегать при этом к рентгеноконтрастным исследованиям как до операций, так и во время нее.

Биохимическое исследование крови. Необходимо для оценки функционального состояния печени и характеристики липидного обмена. В биохимическом анализе определяют уровень билирубина (прямой и непрямой фракции), аланин- и аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, холестерина и триглицеридов. Нормальные показатели уровня билирубина и активности основных ферментов печени указывают на отсутствие активного воспалительного процесса в гепатоцитах. Обнаружение высокого уровня плазменных холестерина и триглицеридов свидетельствует о связи заболевания с нарушением липидного обмена. Этому факту следует придать особое значение, так как больным с гиперхолестеринемией помимо предложенного базисного лечения необходимо проводить гипохолестеринемическую терапию, направленную на профилактику рецидива камнеобразования.

Лечение ЖКБ

Как показывают наблюдения, на ранних сроках заболевания существующие методы лечения (литотрипсия или операция) дают хорошие результаты. Лечение в этом случае протекает более успешно, а риск осложнений и летального исхода низок. При выборе способа лечения определяющим фактором должен быть не возраст больного, а его общее физическое состояние, клиническая картина заболевания и степень операционного риска.

Для устранения дискинезии желчных путей, спастических болей, улучшения желчеоттока у пациентов с высокой вероятностью неблагоприяного исхода после оперативного лечения назначают симптоматическую терапию одним из следующих лекарственных препаратов:

Литолитическая терапия

Отбор пациентов для медикаментозного лечения определяет успех лечения.

Наиболее благоприятны условия для успешного исхода пероральной литотрипсии складываются: на ранних стадиях заболевания; при наличии холестериновых конкрементов; при неосложненном течении ЖКБ, редких коликах, умеренных болях; при наличии в пузыре некальцифицированных конкрементов (коэффициент ослабления при КТ менее 70 единиц по Хаунсфилду); при размерах конкрементов не более 15 мм; при единичных конкрементах; при сохраненной секреторной функции желчного пузыря; у лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, в старческом возрасте. При тяжелом течении ЖКБ показана медикаментозная литолитическая терапия в тех случаях, когда вероятность неблагоприятного исхода оперативного вмешательства выше риска смертельного исхода ЖКБ. Перед началом терапии пациент должен быть информирован о длительности лечения, которая составляет от 1 года до 2 лет и о частоте рецидивов камнеобразования после окончания лечения.

Лечение проводят под контролем состояния конкрементов по данным УЗИ каждые 3-6 мес. В отсутствии признаков уменьшения количества и размеров конкрементов через 1 год лечение следует прекратить.

Эффективность лечения оказывается довольно высокой, и при правильном отборе пациентов у 60-70% наблюдается растворение конкрементов через 18-24 мес. Лечение обычно хорошо переносится, за исключением случаев появления диареи. При этом дозу препарата уменьшают и после нормализации стула вновь постепенно повышают.

Экстракорпоральная литотрипсия

Метод неинвазивного дробления конкрементов желчного пузыря вошел в медицинскую практику в 1985 г. Для получения лечебного эффекта необходим строгий отбор пациентов. Опыт показывает, что эффективность ЭКЛТ зависит от свойств конкрементов, определяющих успех их фрагментации и элиминации, а также от функционального состояния желчного пузыря.

Критериями отбора больных с холецистолитиазом (с симптоматической и бессимптомной формами заболевания) для проведения ЭКЛТ являются: единичные и немногочисленные (2-4) конкременты, занимающие менее 1/2 объема желчного пузыря; сохраненная сократительно-эвакуаторная функция желчного пузыря.

Противопоказанием к применению ЭКЛТ являются: множественный холецистолитиаз, занимающий более 1/2 объема желчного пузыря; кальцинированные камни; снижение сократительно-эвакуаторной функции желчного пузыря и «отключенный» желчный пузырь; конкременты желчных протоков и билиарная обструкция; невозможность проведения энтерального литолизиса после дробления конкрементов (гастродуоденальная язва, аллергия); беременность.

О результатах литотрипсии судят через 3-18 мес, когда происходит освобождение желчного пузыря от фрагментов камней. Для ускорения процесса элиминации и уменьшения размеров фрагментов больным назначают оральную литолитическую терапию. В ближайшем и отдаленном периодах процесс элиминации фрагментов может давать осложнения в виде приступов желчных колик, острого холецистита, обтурационной желтухи и острого панкреатита. Следует отметить, что эти осложнения возникают редко. При строгом отборе больных хорошие результаты лечения (полное освобождение желчного пузыря от конкрементов) наблюдается у 65-70% больных.

Оперативное удаление желчного пузыря рассматривают, как радикальный метод лечения ЖКБ, избавляющий больного от желчных колик и опасных осложнений. В настоящее время в медицинских учреждениях применяют три способа удаления желчного пузыря: лапароскопический, хирургический из минимального операционного доступа и из стандартной лапаротомии.

Появление в медицинской практике метода лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) явилось новой вехой в развитии хирургии ЖКБ. Эндоскопическим методом стали производить до 70-80% холецистэктомий.

К показаниям для проведения ЛХЭ относят симптоматическую неосложненную ЖКБ, бессимптомно протекающую форму заболевания и холестероз желчного пузыря. Небольшая травматичность при операции ЛХЭ, щадящая инструментальная техника обеспечивают легкое течение послеоперационного периода, кратковременное нахождение больного в стационаре (3-5 дней) и сокращение сроков восстановления трудоспособности (2,5-3 нед). Этими факторами определяется низкий процент послеоперационных осложнений со стороны операционной раны, брюшной полости и сердечно-легочной системы. Перечисленные достоинства ЛХЭ делают ее социально значимой и перспективной в лечении ЖКБ.

Наряду с неоспоримыми преимуществами операция ЛХЭ таит в себе опасность развития серьезных осложнений: кровотечение в брюшную полость, пересечение холедоха, травма внутренних органов, желчеистечение в брюшную полость, гнойные процессы в зонах вмешательства. При операции ЛХЭ послеоперационная летальность невысокая, она колеблется от 0,5 до 1,5%.

Применение мини-лапаротомического доступа при холецистэктомии целесообразно в тех случаях, когда имеются противопоказания к лапароскопическому вмешательству. Мини-доступ предпочтителен у больных с сопутствующими заболеваниями сердечной и легочной систем, у которых нежелательно создавать напряженный пневмоперитонеум. Операция холецистэктомия из мини-доступа не является альтернативой лапароскопического способа. По многим параметрам медицинского характера эти способы операции существенно не отличаются друг от друга. Однако для операций из мини-доступа характерна несколько повышенная травматичность из-за длины разреза брюшной стенки, введения инструментов и тампонов в брюшную полость. Несомненными преимуществами операции холецистэктомии из минимального оперативного доступа являются: сходность техники и приемов оперирования с открытой лапаротомией и визуальный контроль за этапами операции.

Удаление желчного пузыря из стандартного широкого лапаротомного доступа относится к категории травматичных вмешательств с повышенным риском развития осложнений. Несмотря на этот недостаток широкой лапаротомии, необходимость в ее применении остается при осложненном течении ЖКБ, когда требуется вмешательство на внепеченочных желчных протоках, а также в хирургии острого холецистита.

Т. Е. Полунина, доктор медицинских наук

«Гута-Клиник», Москва