чем на руси занимались парусники ответ

Чем на руси занимались парусники ответ

И почему человеку так свойственно губить всё прекрасное. ради забавы, ради своей выгоды.

Пардусы: охотничьи кошки

Каким образом в древности охотились с гепардами? Как их обучали и содержали? И почему эта царская забава превратила гепардов из охотников в жертв?

Охота с этими хищниками известна в Греции ещё со второго тысячелетия до нашей эры. Чуть позже она появилась в странах Востока и Средиземноморья, а оттуда попала в Европу и на Русь. Но здесь из-за сложности содержания теплолюбивых хищников она просуществовала только до начала 18-го века. А вот на Кавказе и в Казахстане последние охоты с гончими кошками проводились ещё в девятнадцатом столетии. По мнению некоторых учёных такая царская забава за сотни лет существования привела к сокращению численности гепардов в Африке и их вымиранию на территории Азии. Как это могло произойти, и за какие качества этих кошек ценили как охотников?

Гепарды — самые скоростные сухопутные млекопитающие. И они похожи скорее на борзых собак, чем на кошек. Но эта схожесть не удивительна, ведь гепарды охотится не из засады, а преследуют жертву на коротком расстоянии. Они считаются самыми быстрейшими зверями на Земле, потому что могут разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Правда, за способность к быстрому бегу этим кошкам пришлось пожертвовать силой: у них слабые челюсти, хрупкое телосложение и тупые когти. Эти недостатки делают гепардов очень уязвимыми перед другими хищниками, которые порой отбирают у гепарда пойманную им добычу.

Гепарды отличаются спокойным характером, они очень любопытные и дружелюбные. Именно поэтому приручить их достаточно легко. А за их исключительную красоту и мирный нрав гепардов использовали не только в практических целях, но и держали в качестве питомцев во дворцах знатных особ.

В древности охота с пятнистыми хищниками была распространена в странах Средиземноморья, Кавказа и Азии. Но особый размах она обрела в 16−17 веках в Индии. Например, падишах Акбар I Великий ( 1556 — 1605 гг.) был страстным охотником с этими зверями. В гепарднях он содержал одновременно до тысячи хищников, а за всю жизнь падишах имел около девяти тысяч гепардов.

В Греции, Риме и Византии охота с гепардами хоть и не имела такого размаха, как в Индии, но тоже была весьма популярна. Об этом говорит множество фресок и миниатюр, изображающих это развлечение знати. А вот в Риме знатные дамы любили держать пятнистых хищников ещё в качестве домашних кошек — на тех же фресках влиятельные женщины часто изображены в компании гепардов на поводках.

Охота с «борзыми» кошками

Так как гепарды практически не размножаются в неволе, каждую кошку приходилось вылавливать из дикой природы. Ловцы находили самку с маленькими детёнышами и расставляли на них силки. Если котята попадались в ловушки, их доставляли в леопардерии — места, где содержались охотничьи кошки. Там будущие пятнистые охотники в течение нескольких дней подвергались голодовке и пытке бессонницей — им не позволяли спать. Когда котята ослабевали, им давали пищу, но только из рук человека. После того как они переставали бояться и привязывались к человеку, их приучали ходить на поводке в самых людных местах города. Позднее их приучали к другим охотничьим животным: лошадям и собакам. И только после этого молодых гепардов натравливали на дичь — зайцев, антилоп, сайгаков, ланей. Всё обучение занимало около полугода.

Ловчую кошку могли пускать в погоню несколько раз, пока она не устанет. А после охоты всем гепардам доставались внутренности добычи.

Гепарды в Европе и на Руси

В Европе охоты с гепардами проводились с одиннадцатого века. Этих кошек в числе прочих трофеев завезли с собой крестоносцы. Короли и знатные феодалы содержали их в так называемых « леопардериях», а охотились с ними на зайцев, косуль и даже оленей. Эти охоты запечатлены на миниатюрах и гобеленах, а также описаны в некоторых литературных произведениях того времени. Гепарды были тогда на вес золота, и за их содержание брались только исключительно богатые ( и тщеславные) люди.

Но прихотливые хищники недолго развлекали европейских феодалов: и без того нечастые охоты с гепардами окончательно прекратились уже в начале восемнадцатого века. Практичные и прогрессивные люди новой эпохи не хотели тратить уймы денег на ловчих кошек. И это развлечение ушло в прошлое вместе с рыцарскими турнирами как красивая традиция Средних веков.

На Руси гепарды были известны ещё раньше, чем в Европе. На это, видимо, повлияли тесные связи с Византией. Правда, в ранних летописях ( например, в «Слове о полку Игореве») гепарды упоминаются не как друзья человека, а как кровожадные хищники. Первое описание гепардов, как ловчих зверей встречается в «Изборнике Святослава», написанном в одиннадцатом веке.

Привычное название быстроногих пятнистых хищников ни разу не встречается в русских летописях — его заменяет слово « пардус». А дрессировщиков, занимавшихся с этими зверями, называли « пардусниками». Содержание и охота с гепардами на Руси в основном ничем не отличалась от традиций других стран.

Многие учёные сходятся на том, что охота с использованием гепардов поставила этих хищников под угрозу вымирания. Ведь они практически не размножаются в неволе, и поэтому все отловленные для охоты кошки были обречены погибнуть, не дав потомства. Вот так гепарды и стали жертвой человеческой забавы.

Сейчас охоты с гепардами официально не существует, но, возможно, её ещё можно увидеть где-нибудь в арабских странах у какого-нибудь богатого шейха. А вот содержать в доме пятнистую африканскую кошку становится модно в Европе и Америке. Это увлечение продолжает уменьшать численность гепардов. Сохранятся ли они как биологический вид — сейчас это как никогда зависит от человека.

Допетровская Русь. Традиции кораблестроения. Часть 1

Было время, когда у исследователей, занимающихся историей допетровской Руси, возникало впечатление, что в течение большей части своей истории она практически не имела развитого кораблестроения и мореходства, застряв чуть ли не в эпохе викингов и будучи принципиально несравнима в этом отношении с соседними странами Европы. К сожалению, это мнение всё ещё достаточно широко распространено и порой воспроизводится в популярной литературе, а то и школьных учебниках. Между тем, уже довольно давно появилось много новых данных по истории как отечественного, так и европейского кораблестроения, которые позволили по-новому взглянуть на этот вопрос, а исследования последних десятилетий вносят в него всё большую ясность. Попробуем разобраться в том, каким было место древнерусского кораблестроения в мировом и насколько был оправдан осуществлённый Петром I разрыв с его давними традициями.

Немного, но достаточно для того, чтобы составить общее представление о его уровне и направлении развития.

Для начала стоит отметить, что русичи всегда жили около воды: все свои поселения наши предки строили на реках и озёрах, реки же служили им основными транспортными артериями. Это означает наличие как минимум достаточно развитой кораблестроительной традиции, которая и наблюдалась на практике. Типы плавсредств, бытовавшие на Руси XI века, перечислены в «Русской правде»: чёлн, струг, простая лодья, набойная лодья, заморская лодья.

Долблёная однодеревая лодья из Новгорода. Конец XI в.

Новгородская речная набойная лодья (вероятно, лодка паромщика). Реконструкция по данным археологии.

К сожалению, точно восстановить облик древнерусских кораблей вряд ли возможно, особенно с учётом того, что в большой, этнически пёстрой стране наверняка существовало огромное количество их локальных разновидностей; к тому же, русичи не имели традиции хоронить своих вождей в болоте вместе с кораблём, а имеющиеся изображения более, чем условны.

Археология как будто свидетельствует в пользу второго варианта: наиболее ранние свидетельства использования в Древней Руси судов с полностью наборными корпусами относятся лишь к IX веку, которым датируются находки досок обшивки, заклёпок и похожей на скандинавские образцы Т-образной стойки судового навеса в Старой Ладоге. Широко же ладейные заклёпки отмечены в археологической летописи центров Древеней Руси (Новгород, Гнездово, Киев и другие) лишь с X века. Опираясь на это, П.Е. Сорокин считает, что скандинавская кораблестроительная традиция была именно в это время привнесена на Русь уже в готовом виде, а до этого там строились лишь более примитивные однодеревки и набойные лодьи.

Североевропейское кораблестроение раннего средневековья

Установленная принадлежность древнерусских кораблей к североевропейской кораблестроительной традиции позволяет, в условиях отсутствия иных данных, в какой-то степени распространить на них ту технологию строительства, которая была задействована для аналогичных кораблей в других регионах.

Способ строительства корпуса по клинкерной технологии. Видны доски обшивки, расположенные внакрой, соединяющие их заклёпки с клинкшайбами, и шпангоуты, крепящиеся к обшивке деревянными нагелями.

В Северной Европе, под которой с точки зрения технологии судостроения мы должны понимать Скандинавию, европейское побережье от Прибалтики до испанской Страны Басков и Англию, параллельно существовали две оставившие значительный след кораблестроительный традиции.

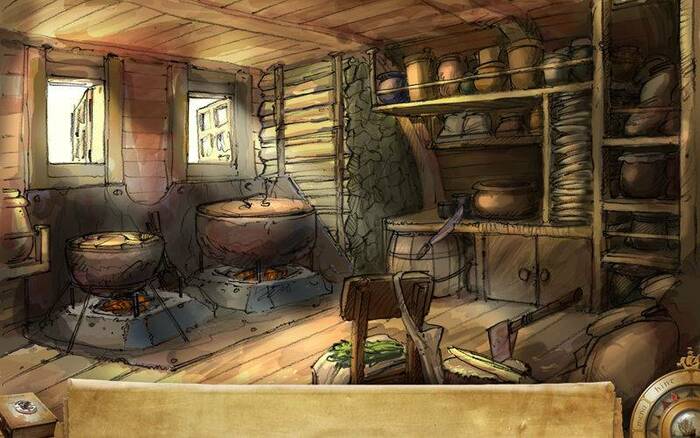

Грог, сухарь и жареная крыса: быт моряков парусного флота

С древнейших временпрофессия кем работать» rel=»dofollow»> профессия моряка считалась суровой и опасной. Знаете ли вы рецепт грога или что такое «собачье печенье»? Зачем солили лимоны, и кто ел «мёртвого француза»?

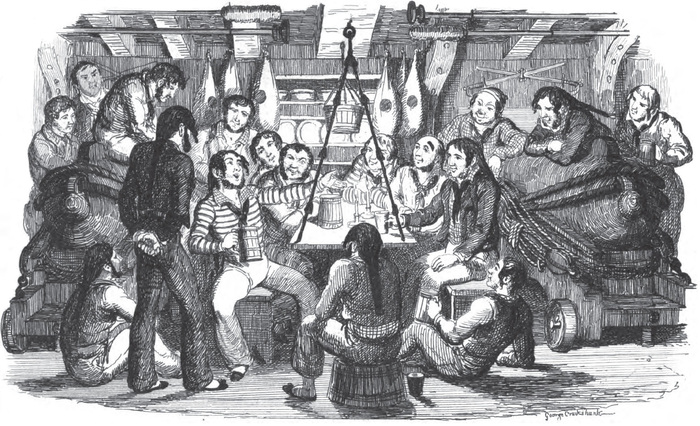

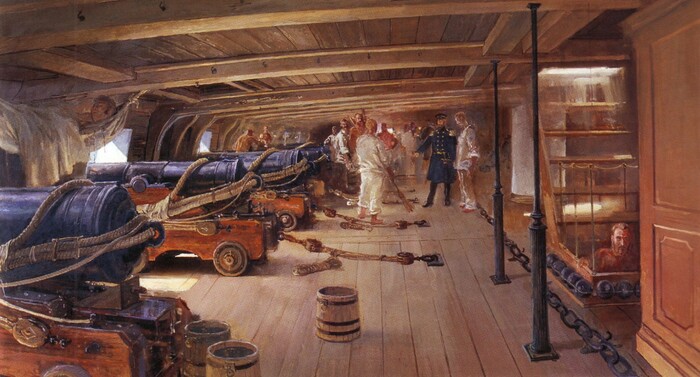

Экипажи уходящих в дальнее плавание кораблей и в наши дни подвергаются опасностям, тяготам и лишениям. А уж в прежние времена любой дальний выход из порта мог оказаться для корабля и его команды последним. Нередко случалось, что корабль прибывал в пункт назначения с наполовину, а иногда и того больше поредевшей командой. Быт моряков был весьма спартанским и лишенным излишеств. Сегодня мы расскажем вам о том, чем питались и как жили моряки до изобретения консервов, витаминов и железных кораблей.

Морские волки древности

Со времен Античности в мировой истории известны случаи крупных морских сражений или дальних морских переходов. Однако мало кто знает, что древние моряки чаще всего пользовались каботажным способом мореходства, то есть ходили вдоль берегов. На ночь древние мореходы обычно швартовались к берегу, спускались с судна, готовили себе горячую пищу и спокойно спали. А значит, их перемещения были ограничены берегами и удобными бухтами. Даже пересечение Средиземного моря – внутреннего моря известнейших древних цивилизаций — не представлялось столь сложным, если это делать по кратчайшему маршруту и при условии хорошей погоды. Такой стиль мореплавания позволял охотиться на берегу, рыбачить, собирать свежие фрукты и другие дары природы. Поэтому весьма парадоксально, но рацион и быт моряков в древнейшие и античные времена был значительно более приемлемым, нежели позже.

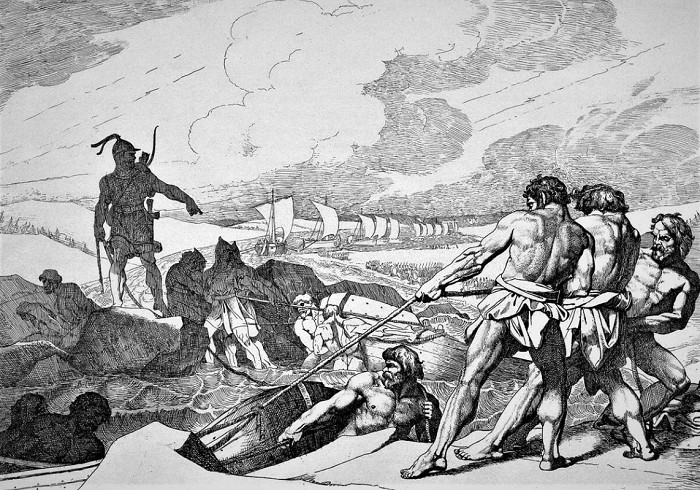

С падением Римской империи наступили тёмные времена Средневековья. Но несмотря на общепринятую характеристику о падении общей культуры из-за варварских завоеваний или переселений народов, мореплавание активно развивается.

Моря покоряют отважные мореплаватели – викинги. Они ходят значительно дальше, чем их древние коллеги. Драккары с головами змей и драконов появляются у берегов Англии, а затем и по всему Средиземноморью. Для таких походов требовалась не только большая храбрость и смекалка, но и неплохой рацион: шутка ли провести в открытом море несколько месяцев на деревянном корабле. Помимо рыбацкой добычи в широкий обиход входят различные вяленые виды мяса, сушеные или до поры до времени свежие овощи. Основой рациона стал сушеный хлеб, постепенно принимая форму сухарей. А вода, которая зачастую портилась и тухла в ненадежных деревянных бочках, была заменена дешевым элем или более дорогим мёдом. Алкоголь значительно дольше хранился в бочках и реже портился. Интересно, что суровые скандинавские мореплаватели брали с собой в поход живую пищу: коз, овец, птицу – постепенно, по мере похода, она употреблялась в пищу. Готовили прямо на палубах.

Немногим отличался быт и рацион на более поздних кораблях: торговых коггах Ганзейского союза и новгородских купеческих ладьях и кочах на Балтике. Средиземноморские корабли рыцарей-иоаннитов, флоты итальянских морских городов-государств и бывший в ту пору могущественным турецкий флот жили приблизительно так же, с поправкой на местные и национальные продукты.

Новые горизонты и новые проблемы

Обычно, когда в школах рассказывают об эпохе Великих географических открытий, учителя умалчивают, с какими трудностями сталкивался экипаж корабля в далёком или даже кругосветном походе.

Зачастую шторм, мёртвый штиль и другие опасности разбушевавшейся стихии меркли перед банальными бытовыми проблемами, с которыми сталкивались моряки. Например, в знаменитый поход Васко да Гамы в Индию отправилось 170 человек, вернулось же всего 55. Причем большая часть погибла от болезней, голода и лишений быта.

Пример ежедневного рациона матроса на кораблях Васко да Гамы:

— 680 граммов сухарей;

— 453 грамма солонины;

— 20 граммов масла оливкового,

— лук, чеснок, сушеные и свежие овощи.

Экспедиция Колумба, кругосветное плавание Магеллана — все они имели схожие проблемы. По-прежнему основной головной болью капитана, баталера (ответственного за раздачу воды и алкоголя) и кока было питание экипажей.

Что ели и пили?

С начала Великих географических открытий вопрос питания на флоте встал очень остро. Многочисленные практики – адмиралы, капитаны и даже матросы стали придумывать всевозможные варианты облегчить себе плавание. К ним присоединились и ученые: лучшие умы работали над вопросами консервации пищи и воды. Рассмотрим эти попытки подробнее.

Хлеб и вода – основа питания, как и тысячи лет назад. И если хлеб худо-бедно можно было превратить в сухари, то с водой вопрос стоял наиболее остро. Даже в обожженных бочках из благородных пород дерева вода за месяц-другой плавания превращалась в зловонную жижу, а сама бочка — в рассадник грибка и бактерий. Ещё древние римляне стали пробовать добавлять в бочки с водой уксус. Были попытки добавить лимонный сок или даже разнообразные химические элементы, но всё это продлевало срок хранения воды в деревянных бочках максимум на 2-3 недели. Только к середине XIX века с приходом на флоты мира железных оцинкованных баков для воды ситуация начала выправляться. До этого же экипаж довольствовался дождевой водой или античными способами – подвешиванием овечьих шкур к борту, а затем их отжимом, чтобы получить несколько литров живительной влаги.

Если вы думаете, что с хлебом ситуация была лучше, то представьте себе твердые, как камень, круглые сухари, гордо именуемые морскими галетами. Их и здоровыми зубами не разгрызть, чего уж говорить о цинготном и ослабшем матросе. Поэтому сухари толкли в ступах, разбавляли водой и добавляли туда специи, соль, бобы или чечевицу, сало или сахар, всё это именовалось «собачье пирожное» и представляло собой ужасную на вкус пасту. Часто даже в сухарях заводились личинки долгоносиков, поэтому их грызли в темноте, чтобы не видеть мерзких гусениц. Ситуация с хлебом тоже начала выправляться лишь к появлению железных кораблей, оснащенных хлебопекарнями.

Отдельно следует упомянуть солонину. Ужасное мясо, которое солилось в бочках: плотно утрамбованное в них, оно настаивалось иногда в течение года-двух. Твердая черная солонина служила коку основным ингредиентом в том вареве, которое называли обедом. Мелко нарубленная солонина сдабривалась специями, возможно, наловленной рыбой. Эта масса разваривалась в тухлой воде с добавлением рома. На английском флоте это называлось «мертвый француз». Схожие эпитеты для солонины придумывали и на других флотах из-за того, что даже хорошо сделанная солонина через несколько месяцев тухла и воняла хуже разлагающегося покойника. Поэтому её нередко просто вышвыривали за борт.

Деликатесы моряка

Понятие деликатесы, как вы догадываетесь, в морском быту носит название весьма приблизительное. В первую очередь это был сыр. Со временем его научились делать похожим на современный пармезан, и он не тух, ужасно воняя. Поэтому сыр стали закупать на флотах уже в конце XVIII века.

Грог. Грог – мечта любого моряка с середины XVIII века. Придуманный английским адмиралом Эдвардом Верноном, он стал верным спутником экипажей кораблей более чем на сто лет вперед. Делали его просто: чистый ром разбавляли кипятком, для большего опьянения добавляли сахар и лимон, специи по вкусу. Новый напиток так полюбился морякам всех флотов мира, что быстро стал частью морского быта. А имя новый напиток получил по названию ткани «грогрен», из которой была сделана тёплая накидка старого адмирала.

Похлёбки. Всё, что можно назвать супом, было на всех флотах мира. В огромном котле делали русские морские щи, похлёбку английского морского флота или даже старонорвежский Лабскаус, который по легенде варили ещё викинги. Готовилось всё примерно одинаково: в разваренную в котле солонину добавляли рыбу, горох, чечевицу или бобы, смотря что было, специи — тоже если были. И вуаля – морская похлёбка готова, главное – это зажать нос перед едой.

Крысы. Не удивляйтесь, но корабельные крысы были отличным способом отведать свежего мяса. Причем некоторые моряки, отличавшиеся особой искусностью в их поимке, даже продавали их прямо на палубе. К концу похода цена на крысу могла быть весьма высока. Орды крыс, расплодившихся на вонючем камбузе вокруг котла и в трюме, нередко спасали экипаж своим мясом.

Потаж. Это слово заставляло содрогнуться любого моряка. На фоне потажа мятеж на броненосце «Потемкин» из-за некачественного мяса кажется детской прихотью. Потаж – это когда заканчивались почти все запасы, и всё что есть, от червивого мяса, солонины, галет с личинками до крыс и иногда кожаных изделий шло в котел. Эту ужасную жижу потом разливали в котлы, из которых питались матросы (да, индивидуальная посуда была редкостью, кроме ложки).

Засоленные лимоны. А этот вид пищи стал настоящим спасением для моряков. В середине XVIII века английский флотский врач Джеймс Линд придумал солить лимоны и раздавать экипажу как защиту от цинги. Смертность на флоте стала снижаться именно в те годы.

Как же они выживали?

Удивительно осознавать то, как в таких ужасных условиях корабли преодолевали тысячи миль. Поистине, матросом или офицером флота мог стать только очень неприхотливый и сильный человек. Любая царапина грозила гангреной, моряков постоянно преследовала цинга, а о смерти от вражеской пули или ядра и говорить не приходится.

Тем не менее именно эти храбрые люди в течение трех веков избороздили все океаны мира и проложили дорогу будущим поколениям. Конечно, быт и еда матроса совершенствовались. Прорывным стал XIX век, который во многом сильно облегчил быт экипажа. Введение консервов, готовка на корабле не из вонючего котла, а на централизованном камбузе, баки для воды, индивидуальная посуда, витамины и многое другое сделали возможным большой качественный скачок в повседневной жизни флота.

Кстати, на наших, русских кораблях, матросы жили и питались несколько лучше, чем их иностранные коллеги. Вот что составляло месячный рацион русского матроса в конце XVIII века:

— 5,5 кг мяса говяжьего в виде солонины или свежего;

Флот Древней Руси. V—XII вв.

Уже несколько столетий историки спорят, когда и где конкретно на бескрайних просторах Восточной Европы появились славянские племена. Нет у ученых единого мнения, как и благодаря чему возникло Древнерусское государство — Киевская Русь — первая держава восточных славян, очень быстро ставшая крупнейшей в средневековой Европе. Однако ни один исследователь не сомневается в том, что транспортными артериями у наших предков были исключительно реки.

Путь «из варяг в греки»

Именно по рекам — большим и малым, впадающим в моря или протекающим средь дремучих лесов огромной Восточно-Европейской равнины, — пролегал важнейший в Средние века торговый путь «из варяг в греки», связывающий Балтийское и Чёрное моря. Северные берега Балтики долгое время являлись вотчиной норманов или викингов — знаменитых мореплавателей, которых на Руси называли варягами. На берегах Чёрного моря формировался союз торговых приморских городов и государств средневековой Западной Европы, вошедший в историю под названием Ганза, в V–XIII вв. процветала Византийская империя. Между Балтикой и Чёрным морем постепенно росло и укреплялось Древнерусское государство восточных славян, которое исторически и географически имело выход к обоим морям, а потому не могло не быть морской державой.

Корабли Древней Руси

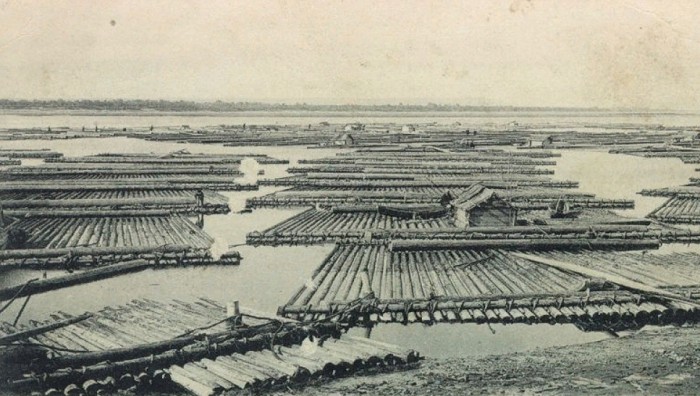

Обширные дремучие леса Восточно-Европейской равнины, лишь незначительно отступающие вблизи берегов многочисленных рек, озер, прудов и ставков, представляли для наших предков колоссальную выгоду. Коллективным трудом целого племени или даже группы племен восточные славяне вырубали многовековые леса в стремлении распахать пусть и небольшое поле, пни деревьев выкорчевывали и сжигали, а образовавшуюся золу бросали в перепаханную землю в качестве удобрений. Бревна служили великолепным материалом для постройки домов, хозяйственных и культовых сооружений и даже стен — укреплений древних городов.

Время от времени связанные между собой бревна славяне использовали в качестве плотов. Только, в отличие от населения других государств Европы, Азии и даже Америки, делали это весьма своеобразно. Конечно же, они перемещались на них по рекам, правда, не вдоль, по течению, а поперек, как на пароме.

Однако на паромах, пусть и качественно сделанных, по бурным и опасным рекам Восточной Европы древние славяне далеко уплыть не могли. Многочисленные отмели, созданные гранитными валунами, древесными и каменными завалами или песчаными и иловыми наслоениями, представляли не менее серьезную преграду передвижению на плотах. Выходом стал челн и его более качественная производная, вошедшая в историю под названием «ладья».

Ремесло паромщика на Руси считалось очень важным, по своему статусу представители этой профессии были на одном уровне с руководителями племенных союзов — князьями. Лучшим подтверждением тому является не решенный до сих пор исторический спор, кем же был основатель Киева, знаменитый Кий, — паромщиком на Днепре или князем полянским.

Челн-однодревка

Бревна многовековых дубов и других деревьев прочных пород славяне издревле использовали для изготовления челнов-однодревков. Технология производства была несложной. Большие бревна выдалбливали или выжигали с одной стороны — получалось простое, но весьма надежное речное судно, которое вмещало около 10 человек. Средствами движения были весла-гребки. Прочная конструкция судна позволяла ему проходить без повреждений многочисленные речные препятствия. Когда же по тем или иным причинам преодолеть их было невозможно, гребцы перетаскивали лодку по суше от одного водоема к другому.

У челна-однодревки имелись недостатки: неудачная форма с точки зрения гидродинамики (поведение плавсредства на воде), неудобное размещение груза и людей (последние находились в настолько стесненных условиях, что работать веслами-гребками иногда было трудно). Ширина и прочность днища и бортов лодки были неодинаковыми. Если подводная часть могла выдержать самые страшные повреждения, то борта из-за стремления мастера создать более комфортные условия для людей оказывались непрочными. И часто лодку оставляли или сжигали по причине разбитого борта. Выход мастера Древней Руси нашли в создании ладьи.

Ладья

Судя по дошедшим до нас описаниям, при строительстве речной ладьи подходящее бревно распиливали (раскалывали) надвое, оставляли лишь днищевую конструкцию. Далее ее немного усиливали досками, которые набивали поверху, особенно в передней части. В итоге получалось небольшое речное судно с улучшенной гидродинамической формой и невысокими, но при этом легко заменяемыми бортами. Размещение груза и людей стало более просторным. Однако район плавания ладьи был небольшим: в акватории реки с хорошо знакомыми берегами и уже изученными подводными препятствиями.

Более основательно строились так называемые морские (набойные) ладьи. Технология их изготовления близка к предыдущей, за одним исключением — на готовую конструкцию из досок набивали уже высокие борта, благодаря чему ладья вмещала 40–60 человек и выдерживала как многочисленные подводные препятствия на реках, так и сильный шторм в Чёрном море. Кстати, по примеру ладьи строились, причем часто в походных условиях, и небольшие лодки, которые к началу IX в. полностью заменили челны-однодревки.

Организация флота Древней Руси

Постоянно растущая территория, население, экономическая и военная мощь Древнерусского государства вызывали опасения у императоров Византийской империи, которые в течение нескольких веков всячески пытались поставить путь «из варяг в греки» под свой контроль. Это вызывало противодействие со стороны киевских князей. Поэтому на протяжении IX–XI вв. практически непрерывно шли русско-византийские войны. Уникальными их эпизодами были морские походы русичей на Византию и ее столицу — прекрасно укрепленный и огромный для того времени город Константинополь, который на Руси называли Царьградом.

Для боевых действий против Византии русичи не создавали специальных военных подразделений. Тогда каждый взрослый мужчина фактически являлся и воином, и мореходом, и кораблестроителем, поэтому прослойка профессиональных воинов- дружинников была относительно небольшой (в их число входили наемники — варяги) — от 300 до 2000 человек в разные исторические периоды. Она выполняла организаторские, командные и педагогические функции по отношению к призванным на службу русичам, которые назывались воями.

Организация княжеских дружин и войска в целом базировалась на десятичной системе: 10,100,1000 воинов во главе с десятниками, сотниками и тысячниками. Над отдельными подразделениями — полками или ратями, разнообразными по численности в зависимости от ситуации, — стояли назначаемые князем воеводы. Киевская ладья принимала на борт 40-60 воинов (очень редко 80-100), поэтому организация флота Древней Руси строилась по числу не людей, а кораблей и была кратной 5, 10 либо 20 по примеру Византийской империи.

Вся совокупность воинов Древней Руси, действовавших на ладьях, называлась морской, или судовой, ратью. Как правило, ею командовал князь. Ни дружинников, ни обычных воев специально морскому делу на Руси не обучали.

В целом такая организация в условиях русско-византийских войн себя неплохо зарекомендовала и впоследствии была взята на вооружение в Новгородской боярской республике, Московском государстве (применительно к ее речным флотилиям, состоящим из стругов) вплоть до конца XVII в., а также в различных казачьих войсках России и Украины (флотилии стругов и чаек соответственно) примерно до конца XVIII в.

Когда точно в первый раз ладьи древних русичей вышли в открытое море, нам неведомо. Известно, правда, что уже в VII в. их флотилии достигали не только византийских берегов Чёрного, но и Мраморного и даже Средиземного морей, доходили до Кипра и Апеннинского полуострова. Так, в 610 г. славяне с суши и моря осадили город Солунь, а в 623 г. древнерусская флотилия появилась у берегов Крита и успешно высадила там свои войска.

Примечательно, что количество русских морских ладейных флотилий увеличивалось чуть ли не каждый год, благодаря чему византийцы вполне справедливо называли Чёрное море Русским. Однако долгое время особой опасности от русичей византийские императоры не видели, возможно, потому, что уже первая попытка славян в союзе с аварами взять Царьград осадой и штурмом, предпринятая в 626 г., закончилась провалом. Однако все неожиданно изменилось через 200 лет.

Первый военно-морской поход

Большой флот русских ладей под руководством киевских князей Аскольда (ум. 882) и Дира (ум. 882) 18 июня 860 г. подошел к Константинополю. Об этом полулегендарном походе известно крайне мало. Вопросы вызывает буквально все: от причин, побудивших киевских князей идти на Царьград, до хода и итога самого события. Более того, помимо многочисленных трактовок этого события историками разных стран и эпох, существует и церковная версия. Ее, абсолютно не похожую ни на одну историческую гипотезу, очень долгое время исследователи не воспринимали всерьез. Попробуем разобраться в фактически первом в истории Руси знаковом военно-морском походе.

К весне 860 г. в Византии были учинены препятствия русским купцам, часть их даже убили. В это время находящаяся на пике своего могущества империя во главе с Михаилом III начала завоевательную войну против Аббасидского халифата. В столице остался слабый гарнизон: основные силы армии ушли на более чем 1000 км к востоку от нее, а флот — в Эгейское море. Император не сомневался в великолепной защите Константинополя, поскольку город был окружен двумя рядами крепостных стен и с суши, и с моря. Удобная и широкая бухта Золотой Рог в случае опасности надежно перекрывалась мощной цепью (по легенде, даже позолоченной), становясь непреодолимым препятствием для кораблей того времени. По этой причине появление флота Аскольда и Дира не вызвало в византийской столице страх, а скорее удивление. Более того, оно стало абсолютной неожиданностью, поскольку в Византийской империи в то время использовали наиболее передовую систему дальнего оповещения о нападении с моря — посредством маяков с сигнальными кострами.

Вероятно, Аскольду и Диру удалось наладить эффективную разведку Царьграда и его окрестностей. В качестве «разведчиков» могли выступать русские и варяжские купцы и, возможно, норманские воины-наемники, долго служившие киевским князьям. Разведывательная информация касалась и состояния Чёрного моря. В результате успех похода древнерусского флота на Царьград был обеспечен еще до его начала.

Несмотря на то, что бухту Золотой Рог византийцы перекрыли цепью, русские ладьи преодолели это препятствие довольно быстро. Но как? Согласно христианской легенде, Дир, будучи уже крещеным, снял свой пояс и бросил его за цепь. Произошло чудо — вода из бухты ушла. Русичи сняли цепь, и флот оказался в бухте, как только вода вернулась. Что же произошло на самом деле? Особенностью некоторых акваторий Чёрного моря, таких как озеро Сиваш, бухта Золотой Рог, является вымывание воды, которое случается раз в несколько сотен лет на протяжении не более суток. Видимо, Аскольд и Дир знали об этом.

Во время похода русские вои захватили богатую добычу, и, что немаловажно, многие из них приняли христианство. Нынче это трактуется как первое крещение Руси, которое способствовало улучшению отношений между Русью и Византией. Главное — была восстановлена обычная торговля между государствами. Но продолжалась она не более полувека.

Легендарный поход на Царьград

В 907 г. великий князь Киевский Олег Вещий предпринял масштабный и успешный поход на Царьград. Основная его причина — обеспечение благоприятных условий для русской торговли, а повод — возобновившиеся притеснения русских купцов.

Для похода на Царьград Олег привлек колоссальные по тем временам силы — около 88 000 воинов и не менее 2000 ладей. Основная часть войска шла на ладьях. Княжеская конная дружина и наиболее подготовленные вои двигались параллельно вдоль берегов современных Румынии и Болгарии. Сам князь, вероятно, находился на одной из ладей.

Переход русского войска и флота от Киева к стенам Константинополя длился 2-2,5 месяца: за 30 дней славянские ладьи преодолели 952 км речного пути по Днепру, конница же двигалась в сторону современного украинского города Измаила. Переправившись через Дунай и выйдя к его устью в районе нынешнего города Вилково (Украина), она дождалась ладейного флота, а далее сухопутные и морские силы Олега шли параллельно.

Численность русских воинов и их ладейного флота неизвестна. Предположительно, ратников было около 8000, а ладей не менее 200. Но удивляют не цифры, а то, как быстро Аскольду и Диру, которые были лишь князьями полянскими, удалось собрать огромный для того времени флот и войско. И это в условиях, когда единого государства еще не существовало.

Наученные поражением 860 г., византийцы выставили на дальних подступах к Константинополю усиленные дозоры и мощные гарнизоны. Передовые подразделения славянского войска вступали с ними в бой и, наращивая натиск благодаря появлявшимся на горизонте ладьям или даже высадке с них десанта, вынуждали византийцев отступать к своей столице. Олег не заботился об эффекте неожиданности: его силы давали огромные шансы на успех. Несмотря на то, что византийская армия насчитывала примерно 120 000 человек, ее части были разбросаны по огромной территории, поэтому непосредственно защищать столицу империи могла лишь половина войск.

Чтобы преодолеть брошенную византийцами цепь, киевский князь прибег к хитрости. По его приказу русские воины срубили деревья и соорудили переволоку, по ней и перетащили свои ладьи в акваторию бухты Золотой Рог, взяв Царьград в полукольцо, на флангах которого размещались их конные подразделения.

Появление мощного войска славян у стен хорошо укрепленного города, окружение Константинополя с моря и суши потрясло византийцев, и они предложили Олегу заключить мир. Киевский князь согласился.

В 909–910 гг. русское 20-тысячное войско на 500 киевских ладьях спустилось по Днепру в Чёрное море, обогнув Крымский полуостров, вошло в Азовское, а оттуда поднялось по реке Дон до подготовленного волока. Фактически это был набег на побережье Персии (южный берег Каспия), на город Сири с грабительскими целями. Затем киевские ладьи вернулись домой.

Неудачные походы князя Игоря

Как ни парадоксально, но ни Византия, ни Древняя Русь не дали истории ни одного флотоводца в традиционном понимании этого слова. Зато человеком, который именно на море бросил вызов Византийской империи, причем дважды, был великий князь Киевский Игорь Рюрикович по прозвищу Храбрый.

В 941 и 943 (или 944) гг. Игорь (ок. 878 — 945) предпринял крупные морские походы на Царьград, чтобы продлить выгодный для Руси договор 911 г., срок действия которого истекал в 941 г.

Весной 941 г. княжеские ладьи стали спускаться по Днепру в Чёрное море. Византийцы были осведомлены об этом, но основные силы их флота ушли в Эгейское и Средиземное моря, у Константинополя находились лишь 15 кораблей. Чтобы дать серьезный отпор русским у стен города, нужно было выиграть время. Византийцы оставили в небольших поселениях близ столицы некие приманки. Воины Игоря, теряя бдительность, стали грабить их и загружать добычей свои ладьи, из-за чего те становились инертными и тяжелыми. Это позволило византийцам сосредоточить у своей столицы вызванный из Эгеиды флот. Из Босфора у небольшого города Ие- рон 11 июня вышли 15 хеландий (разновидность византийского дромона). Оснащенные приспособлениями для метания «греческого огня» (смеси жидкообразных горючих материалов, которые невозможно потушить водой), они смело атаковали армаду русских ладей.

Бой у маяка Искресту. 1043 год

В 1043 г. по приказу последнего великого князя Киевского Ярослава Мудрого (1019-1054) его старший сын Владимир (1020-1052) и воевода Вышата предприняли очередной поход на Константинополь. Причины — защитить права Руси на свободную торговлю. Поводом послужило убийство в Царьграде знатного русича. Для этого похода собралась огромная рать. Византийцы утверждали, что воев Владимира и Вышаты было 100 000 человек. Однако доподлинно известно, что ладейный флот русичей состоял из 400 ладей с максимум 24 000 воинов на борту. Так что поход Владимира был не таким грандиозным, как Олега и Игоря.

Поход

Русский флот привычным путем спустился в Чёрное море по Днепру и, двигаясь вдоль его северо-западного побережья, дошел до устья Дуная. Здесь воины получили отдых, а воеводы начали совещаться. Вышата и его сторонники предлагали Владимиру оставить ладьи и двигаться к Царьграду по суше. Воеводы же княжеской дружины — опытные воины и мореходы из варягов — настаивали на продолжении морского похода. Княжич прислушался к совету последних. Через 6 дней, достигнув Босфора, русские ладьи заняли удобную позицию у маяка Искресту (Фару) — прямо на выходе из пролива. Часть воев во главе с Вышатой высадились на берег, где расположились укрепленным лагерем.

Начало сражения

Византийский император Константин IX Мономах был готов к появлению флота русичей и приказал незамедлительно атаковать его комбинированным ударом — с моря и суши. Однако командиры повиновались не сразу — оба противника еще сутки стояли друг против друга. За это время, оставив для охраны своего лагеря часть сил, киевские ладьи с почти полными экипажами отошли от места стоянки и выстроились в одну линию напротив дромонов и триер византийцев.

В полдень византийский император, находясь на высоком холме, с которого отлично просматривался театр военных действий и на море, и на суше, дал сигнал. Сразу 2 имперских легиона (около 9000 воинов) атаковали русский лагерь, а из строя византийского флота в направлении русской линии вышли 2 триеры и дромон. Тут же 2 группы русских ладей (видимо, по 5 кораблей в каждой) пошли на сближение с противником. Пропустив дромон, ладьи окружили и атаковали менее скоростные триеры. Византийцы принялись бросать с высоких бортов в ладьи горшки с «греческим огнем», копья, камни и даже весла. Дружинники Владимира, прикрываясь щитами и активно маневрируя с помощью весел, отстреливались из луков и старались пробить борта вражеских кораблей ручными таранами из толстых бревен. Одновременно они быстро поднимали специальными клещами и выбрасывали за борт попавшие в ладьи горшки с «греческим огнем».

Кульминация боя

В разгар сражения неожиданно налетел сильный восточный ветер, поднявший большие волны. Более 150 русских ладей в одночасье выбросило штормом на берег, иные отдалились от него. Однако Владимир перейдя в ладью тысяцкого Ивана Твориримича, продолжил руководить боем даже в этих экстремальных условиях, но в силу безысходности положения оставшиеся ладьи и 6000 воинов начали уходить.

Исход сражения

По приказу императора Константина 14 дромонов и 10 триер преследовали остатки русского флота, а легионы — воинов Вышаты. Через несколько дней у современной Варны византийцы догнали русичей и в завязавшемся бою разгромили. Захваченные в плен русские вои и дружинники были приведены в Константинополь и впоследствии отпущены на родину за выкуп. Византийскому же корабельному отряду удача изменила. Буквально к вечеру у маяка Искресту все дромоны и триеры были окружены и уничтожены русскими ладьями.