Болезни нервной системы хромосомные аномалии что это

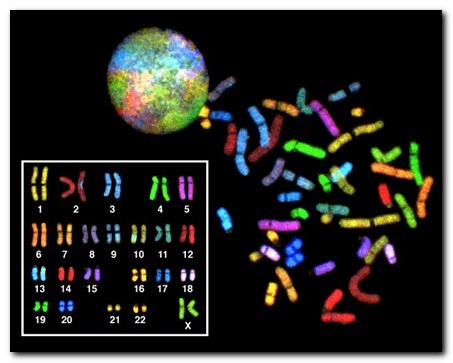

Хромосомные нарушения

Хромосомные нарушения — это клинические синдромокомплексы, в основе которых лежат нарушения числа или структуры хромосом, то есть избыток или нехватка генетического материала, локализованного в той или иной хромосоме.

В норме у человека число хромосом равно 46, из которых 23 ребенок получает от матери и 23 аналогичные хромосомы от отца. В этом наборе гентического материала есть 2 особые хромосомы, которые были названы «половыми». Они определяют пол ребенка и ряд других важных признаков.

Таким образом, изменения числа хромосом (больше или меньше 46), а также изменение структуры хромосом (например, выпадение или удвоение даже небольшого кусочка хромосомы) получили название «хромосомные мутации».

Наиболее часто из них встречаются изменения модального числа хромосом — это отсутствие в хромосомном наборе какой-либо хромосомы (моносомия) или появление добавочной хромосомы (трисомия, тетрасомия и т.д.).

Число возможных изменений структуры хромосомы неисчислимое множество. К примеру, транслокации (обмен сегментами между разными хромосомами), делеции (выпадение участка хромосомы), дупликации (удвоение части хромосомы), инверсии (переворот сегмента хромосомы на 180 градусов) и т.д.

Хромосомные мутации, возникшие в половых клетках (сперматозоидах или яйцеклетках) или на первых этапах деления клеток зародыша, как правило, передаются большинству клеток развивающегося организма, вызывая множественные аномалии развития, а многие хромосомные изменения плода могут стать причиной спонтанных абортов и выкидышей, что важно учитывать в семьях, воспитывающих детей с задержками развития.

К факторам риска, способствующим их возникновению, относят ионизирующую радиацию, инфекции и интоксикации матери, эндокринные нарушения, психические травмы, воздействие ряда лекарственных препаратов и некоторых физиотерапевтических методов лечения.

Наиболее точно установлено, что причиной появления ребенка с хромосомными мутациями является не молодой возраст матерей (свыше 40 лет).

В последнее время очень большое значение придается факту скрытого носительства хромосомных нарушений у родителей родившегося ребенка (сбалансированные транслокации, мозаицизм). Изучение данного вопроса позволяет предотвратить риск повторного рождения ребенка с аналогичной формой заболевания.

Различают хромосомные синдромы, обусловленные изменением половых хромосом, и синдромы, вызванные аномалиями аутосом (любой из 44 неполовых хромосом).

Основными клиническими проявлениями аутосомных аномалий являются признаки психического и физического недоразвития, дисплазии (неправильное развитие), врожденные пороки развития (аномалии) и умственная отсталость различной степени тяжести. К врожденным порокам можно отнести: аномалии развития сердца, удвоение почки, расщелина неба, особенности строения кистей и стоп и многие другие. При заболеваниях, обусловленных нарушениями в системе половых хромосом, как правило, более характерны недоразвитие половых желез и аномалии развития вторичных половых признаков, также с симптомами задержки психо-речевого развития.

Различные хромосомные синдромы встречаются с разной частотой. По сводным данным многих исследований, распространенность наиболее частых из них среди новорожденных следующая:

трисомия по 21 хромосоме (синдром Дауна) 1:500

XXX (трисомия-Х) 1:1000 (девочек)

ХYY (синдром дубль-Y) 1:1000 (мальчиков)

ХХY (синдром Клайнфелтера) 1:1400 (мальчиков)

Х0 (синдром Шерешевского-Тернера) 1:3300 (девочек)

46,5р del (синдром «кошачьего крика») 1:4000

трисомия по 18 хромосоме (синдром Эдвардса) 1: 6800

трисомия по 13 хромосоме (синдром Патау) 1:7600

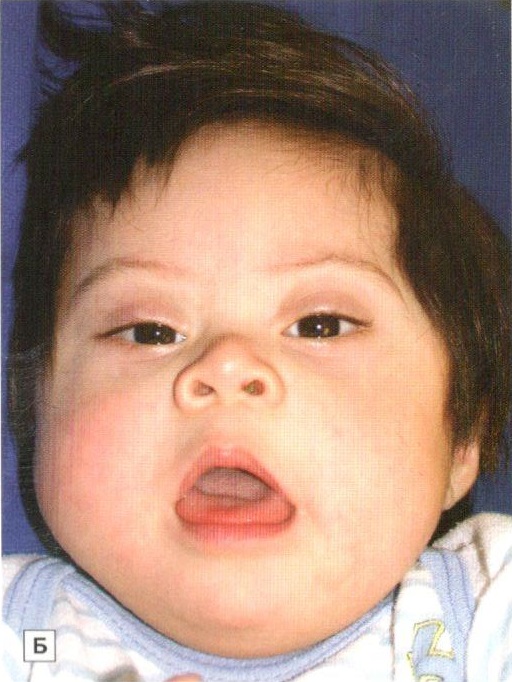

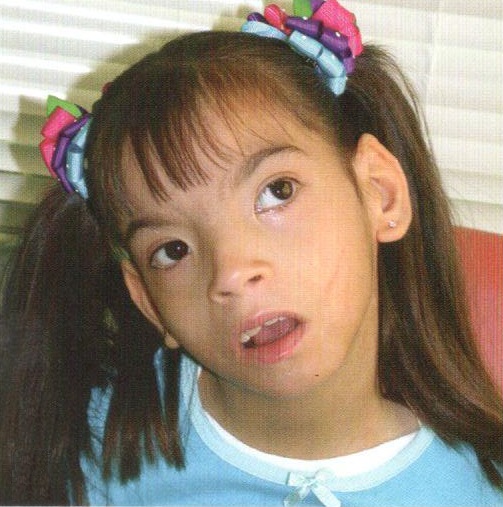

Установлено, что для синдрома Дауна характерно уменьшение размеров и веса головного мозга, а также аномалии развития мозга и мозговых сосудов. Отмечаются также структурные изменения в железах внутренней секреции, печени и сердце. Клиническая картина синдрома Дауна характеризуется проявлениями симптомов умственной отсталости. Характерен также и внешний вид таких больных: косо расположенные глазные щели, широкая уплощенная переносица, дополнительная кожная складка у внутреннего угла глаз, высокое стояние твердого неба (признаки эмбриональной задержки в развитии лицевого скелета), полуоткрытый рот, увеличенный высунутый язык с выраженными сосочками и глубокими бороздами (признаки дисфункции щитовидной железы), выпадение волос (дисфункция надпочечников), низкий рост, короткая шея, укороченные кисти и стопы, искривление мизинца, на ладонях имеется поперечная складка, на стопах увеличен промежуток между 1 и 2 пальцами, выражены внешние проявления гипогенитализма.

В клинической картине заболевания доминируют симптомы неврологической патологии, диффузная мышечная гипотония (снижение мышечного тонуса), благодаря чему больные гибки и иногда могут складываться как «перочинный ножик», расстройства координации движений, косоглазие, выраженные вегетососудистые нарушения.

Особенностью психического дефекта является относительная сохранность эмоциональной сферы по сравнению с тяжестью интеллектуального недоразвития. Так, больные ласковы, добродушны, послушны. Характерной особенностью таких детей является повышенная внушаемость, что является положительным фактором при проведении коррекционной работы и отрицательным при их развитии.

Уровень социального развития больных с синдромом Дауна зависит от степени и формы заболевания. Так, дети с более легкими формами умственной отсталости, хотя и медленно, но развиваютя, приобретая определенные навыки, знания, осваивая программу нескольких классов вспомогательной школы. Однако, как правило, большинство из них не достигают удовлетворительного уровня социальной адаптации и нуждаются в постоянной опеке. Им может быть оформлена инвалидность детства с момента точной диагностики заболевания. Особенностью возрастной динамики синдрома Дауна является позднее половое созревание и раннее появление признаков инволюции (25—30 лет). Мужчины с синдромом Дауна бесплодны, женщины могут давать потомство, половина которого также страдает синдромом Дауна.

Впервые заболевание описано отечественным эндокринологом Н.А. Шерешевским (1925), а более подробно — американским эндокринологом Н. Тернером (N.H. Terner) л 1938 г. В основе заболевания лежит отсутствие одной хромосомы (половой Х-хромосомы) (45 вместо 46).

Клиническая картина синдрома характеризуется разной степенью умственной отсталости и ЗПРР, низким конечным ростом (135—145 см), замедлением полового развития, недоразвитием половых желез, аменореей, бесплодием и отсутствием грудных желез. Диспластические расстройства проявляются в виде короткой шеи и особых кожных складок, идущих от затылка к надплечью, укорочением 4 пальцев на руках и искривлением мизинцев, выраженной деформацией ушных раковин, наличием множественных пигментных родинок. Преимущественно данным синдромом страдают лица женского пола.

Клинические проявления синдрома Клайнфельтера варьируют от внешне нормального и интеллектуального развития до выраженного евнухоидизма и умеренной умственной отсталости. Однако в ряде случаев уже в раннем возрасте у больных отмечаются характерные своеобразные симптомы физического развития: низкий и узкий лоб, густые и жесткие волосы, высокое стояние таза, короткая, плоская и узкая грудная клетка, недоразвитие половых органов. Более отчетливо вышеперечисленные симптомы начинают обнаруживаться в подростковом, пубертатном возрасте. Характерен внешний вид взрослого больного с синдромом Клайнфельтера: высокий рост, астеническое сложение, узкие плечи, широкий таз, удлиненные конечности, слаборазвитая мускулатура, скудная растительность на лице и в подмышечных впадинах, ожирение и оволосение по женскому типу, сутулость, выраженные евнухоидные пропорции и гинекомастия (набухание грудных желез). Постоянными признаками синдрома Клайнфельтера являются недоразвитие половых органов и бесплодие.

Степень интеллектуального недоразвития у больных выражена тем глубже, чем больше дополнительных половых хромосом обнаруживается в кариотипе (46 или 49). Так, умеренная умственная отсталость зачастую приближается к психическому инфантилизму, что клинически проявляется недостаточностью внимания, восприятия, памяти, абстрактного мышления, чрезмерной внушаемостью, подражательностью, подчиняемостью, несамостоятельностью, чрезмерной привязанностью к близким, нередко с элементом назойливости. Глубокая незрелость эмоционально-волевой сферы проявляется в виде повышенного настроения, с эйфорическим оттенком, склонностью к эксплозивным аффективным вспышкам, неспособностью к длительному волевому усилию и напряженной деятельности. У больных, как правило, отсутствуют чувство долга и ответственности. При легких формах заболевания больные осознают свою неполноценность, что приводит к внутреннему конфликту и возникновению у них невротических реакций. Данным синдромом страдают лица мужского пола.

Синдром ломкой Х-хромосомы (Fragile X syndrome, FraХ). Начиная с 1980 года большое значение придают синдрому ломкой Х-хромосомы (Хq27.3) – именно с ним связывают развитие более чем 50 наследственных расстройств, включая ранний детский аутизм и 30% случаев умственной отсталости у мальчиков. Хрупкий участок Х-хромосомы впервые обнаружил Labs (1969).

Полная мутация в Х-хромосоме возникает только у женщин, и происходит это в процессе гаметогенеза, поэтому почти всегда страдают мальчики, получившие единственную Х-хромосому от матери. У девочек, получивших вторую Х-хромосому от отца, также могут быть нарушения развития, но они менее выражены, а тяжелые патологии встречаются много реже, чем у мальчиков. В отдельных случаях девочки могут получить обе ломкие хромосомы от матери, в этом случае частота и тяжесть патологии будет одинаковой с мальчиками.

Клиническую триаду синдрома ломкой Х-хромосомы образуют:

1) умеренная до степени тяжелой умственная отсталость. Лишь 30% лиц мужского пола имеют интеллект, стремящийся к нижней границе нормы, а среди женщин – носительниц такой хромосомной патологии примерно у 30% обнаруживаются признаки умственного недоразвития;

2) характерные особенности строения лица и черепа: выдающийся вперед высокий лоб, прогнатизм и удлиненные уши;

3) мальчики имеют увеличенные в размерах тестикулы (макроорхидизм).

Наблюдаются, кроме того, эпилептические припадки, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, у более чем половины мальчиков аутизм и подобные аутизму расстройства, различные нарушения развития речи, персеверации, эхолалия, другие отклонения.

Женщины, унаследовавшие ломкую Х-хромосому с полной мутацией от своих матерей, могут быть склонны к развитию атипической депрессии, а также шизофреноподобного заболевания.

Синдром Вольфа—Хиршхорна.

В основе синдрома лежит изменение длины хромосомы из четвертой пары. Основные признаки заболевания у новорожденных: большое туловище, клювовидный нос и выступающее надпереносье, деформированные ушные раковины со складками, пучеглазие и колобома радужной оболочки (ее частичное отсутствие), общее недоразвитие во время беременности. Отмечается наличие четырех сгибательных складок на пальцах верхних конечностей.

Клиническая картина характеризуется микроцефалией, расщелиной лица, двусторонним расщеплением верхней губы, полным расщеплением неба, маленькими глазными яблоками либо полным их отсутствием, короткой шеей, маленькими деформированными низко расположенными ушами, полидактилией, дистрофическими изменениями ногтей и костного скелета. Отмечаются также пороки развития сердца, желудка, кишечника и других органов.

Синдром трисомии-Х впервые описан в 1959 г. Частота данной патологии составляет среди новорожденных 0,1%, а среди умственно отсталых — 0,6%. Большинство лиц женского пола с трисомией-Х выявляется среди больных психиатрических лечебниц. Клиническая картина характеризуется аномалиями развития скелета, внутренних органов, различными психическими проявлениями и интеллектуальной недостаточностью. Среди полиморфизма признаков трисомии-Х наиболее характерными являются: низкий рост, аномалии ушей, прикуса, высокое стояние твердого неба, короткие пальцы, искривленный мизинец, широкий промежуток между 1 и 2 пальцами на стопах, синдактилия, недоразвитие половых функций.

Умственная отсталость проявляется в виде легкой или умеренной степени. Характерны эмоциональные расстройства (вспыльчивость, агрессивность, неустойчивость настроения и немотивированные поступки). Девочки с синдромом трисомии-Х с трудом, но в большинстве случаев (легкая степень умственной отсталости) обучаются в массовых школах.

К хромосомным синдромам, помимо вышеописанных, относится большая группа так называемых семейных форм умственной отсталости, когда совершенно точно доказано наличие данной патологии у близких родственников.

Синдром Аперта (акроцефалосиндактилия) — наследственное заболевание, характеризующееся умеренной или тяжелой умственной отсталостью, экзофтальмом, деформацией зубов и синдактилиями. Синдром описан французским педиатром Апертом (Е. Apert) в 1906 г.

Синдром Крузона — наследственное заболевание, характеризующееся умеренной или тяжелой умственной отсталостью, преждевременным срастанием швов черепа, уменьшением мозгового вещества, экзофтальмом, вторичной атрофией зрительных нервов, прямоугольным расположением большого пальца к кисти. Впервые синдром описан французским врачом Крузоном (О. Crouson) в 1912 г.

Синдром Берьесона—Форсмана—Лемана — синдром характеризующийся умственной отсталостью в сочетании с избыточным весом. Впервые описан американскими врачами Берьесоном (М. Berjeson) Форсманом (Н. Foreman) и Леманом (О. Lehman) в 1963 г. Клиническая картина заболевания проявляется выраженным ожирением и прогрессирующей умственной отсталостью. Ожирение носит не равномерный характер. Жир откладывается преимущественно на бедрах, груди и лице, что придает своеобразный вид такому больному (бочкообразная карликовая фигура с заплывшим лицом, большими ушами и узкими разрезами глаз). У больных часто отмечаются эпилептические припадки. Умственная отсталость колеблется от умеренной до тяжелой степени. Данная патология встречается только у лиц мужского пола, но носителями патологического гена являются женщины.

Синдром Прадера—Вилли — наследственное заболевание, характеризующееся глубокой умственной отсталостью, низким ростом, гипогенитализмом, ожирением, резко выраженной мышечной гипотонией.

Синдром Книппеля—Фейля (синдром короткой шеи) — наследственное семейное заболевание, обусловленное врожденными аномалиями развития скелета и внутренних органов в сочетании с тяжелой степенью умственной отсталости. Клиника синдрома подробно описана французскими врачами Клиппелем Фейлем в 1912 г.

Аномалия развития характеризуется следующими проявлениями: короткой шеей как результат количественного уменьшения шейных позвонков, ограничением подвижности головы, расщеплением твердого неба, бочкообразной грудной клеткой, врожденными пороками сердца, добавочными долями или отсутствием отдельных долей легких, синдактилиями (сращение пальцев конечностей), глухотой вследствие заращения наружных слуховых проходов, сужением анального отверстия и многими другими симптомами. Интеллектуальная недостаточность является результатом тяжелой умственной отсталости

Лечение ЗПРР при хромосомных заболеваниях.

Исследования последних десятилетий выявили, что у большинства детей с речевыми и поведенческими проблемами в различной степени нарушены функции мозжечка и базальных ганглиев. Именно функционирование мозжечка определяет успешность ребенка в обучении. С этой целью применяется уникальная разработка Центра авиакосмической медицины — подошвенный имитатор опорной нагрузки «Корвит», применяемый для нейрофизиологической регуляции стато-кинетической функции ЦНС. В основе терапевтического воздействия аппарата «Корвит» лежит процесс активации опорной афферентации, отвечающей за нормализацию процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе, что приводит к уменьшению спастичности мышц, развитию и закреплению функциональных связей в головном мозге, способствующих восстановлению координации движений, и, опосредованно, улучшению речи и мышления.

Обязательным звеном в лечебном комплексе у детей с наличием речевых расстройств является занятия с клиническим психологом, а также логопедическая коррекция, которая включает диагностику степени нарушений, ежедневные занятия, направленные на улучшение речевой функции и логопедический массаж для коррекции различных видов дизартрии и дисфагии.

На фоне сочетания проведения биофизической активации со вспомогательными методиками лечения наблюдаются положительные изменения, которые могут быть видны уже через несколько процедур, но максимальный эффект развивается через полтора-три месяца после курса. Как правило, для закрепления полученных результатов и дальнейшего развития двигательных и когнитивных навыков специалистами центра рекомендуется повторный курс лечения через 5-6 месяцев.

Наследственные болезни. Хромосомные патологии.

Все наследственные заболевания можно сгруппировать следующим образом: 1) хромосомные патологии; 2) моногенные заболевания, связанные с аутосомами; 3) моногенные заболевания, связанные с Х-хромосомой; 4) полигенные заболевания; 5) наследственные заболевания с неустановленным типом наследования.

Следует отметить, что многие патологии в генетическом плане гетерогенны, они могут передаваться как доминантным, так и рецессивным путем, быть моно- и полигенными, сцепленными с Х-хромосомой или не связанными с ней. Так, ряд дегенеративных заболеваний центральной нервной системы передается аутосомно-рецессивным, аутосомно-доминантным и сцепленным с Х-хромосомой путями. Неоднородной в генетическом плане является эпилепсия и ряд других патологий.

Хромосомные патологии

Достаточно распространенная группа заболеваний с частотой до 1–2 пациентов на 300–400 человек.

1) Синдром Дауна. Типичным и общеизвестным примером хромосомной патологии является синдром Дауна, или монголоидная идиотия (как она называлась ранее исследователями с расистских позиций). Заболевание описано Дж. Дауном в 1866 году, его наследственная природа установлена Ж. Леженом в 1959 году. Сам Дж. Даун установил, что эта патология является причиной 10% случаев умственной отсталости.

В 92% случаев заболевания имеет место трисомия (три + греч. soma – тело) хромосомы 21 – в соматических клетках организма вместо двух содержится по три такие хромосомы.

Реже встречается мозаичная форма болезни (3% среди пациентов с синдромом Дауна). Хромосомная аберрация возникает при первых делениях зиготы (трисомия 21 встречается лишь в части клеток организма и обязательно в нейронах головного мозга, в остальных клетках имеет место нормальный кариотип или моносомия 21 (греч. monos – один, единственный), то есть содержится одна такая хромосома вместо двух).

У 5% пациентов с синдромом Дауна выявляется третий вариант болезни, при котором имеет место иная хромосомная патология – транслокация (лат. trans – сквозь, через; locus – место), то есть сцепление хромосомы 21 либо ее части с другой, чаще 15-й хромосомой, реже – с 13-й, 14-й, 21-й или 22-й. Случаи с транслокационным синдромом Дауна протекают более мягко, с меньшим интеллектуальным дефицитом. Транслокация может касаться даже одного-двух генов, которые в результате оказываются не на своем месте и в окружении чуждых генов. Вероятно, в развитии патологии или каких-то ее особенностей имеет значение и то, в окружении каких генов оказывается транслоцированный участок 21-й хромосомы. Вариантов транслокации может быть достаточно много, как и соответствующих клинических синдромов, различить которые клинически пока что не представляется возможным. При транслокации риск рождения другого ребенка с синдромом Дауна возрастает в среднем в три раза.

Фенотипически (греч. phaino – являю; typos – отпечаток, форма, образец), т. е. по своим клиническим проявлениям, указанные три формы болезни существенно могут не отличаться одна от другой. Одно из серьезных отличий состоит в том, что транслокационная форма болезни не всегда приводит к бесплодию и в части случаев существует возможность передачи заболевания нисходящему поколению.

У 1/3 родителей с транслокационным синдромом Дауна выявляется транслокация хромосомы 21 у одного из родителей. При этом вероятность рождения больного ребенка не зависит от возраста матери так, как это свойственно классической форме болезни. Этот риск в значительной степени зависит не только от характера транслокации, но и от того, у матери или отца имеется транслокация (величина риска составляет соответственно 16% и 5%). Если же транслокация произошла на парную 21-ю хромосому, синдром Дауна развивается всегда, как по линии матери, так и по линии отца.

В недавних исследованиях показано, что утроение даже ограниченного числа генов в хромосоме 21 приводит к развитию синдрома Дауна. Некоторые продукты этих генов в настоящее время идентифицированы. Выяснилось, в частности, что утроение определенных генов, обеспечивающих синтез некоторых ферментов, приводит к увеличению их содержания в организме до 150% от нормы (каждый ген продуцирует по 50% такого фермента).

Поскольку развитие синдрома Дауна не связано с половыми хромосомами, у девочек и мальчиков он встречается одинаково часто и клинически значимых половых различий не определяется.

Заболевание встречается в среднем у одного из 700 новорожденных (без учета плодов, погибающих до рождения), но у матерей моложе 30 и старше 16 лет рождается 1 пациент на 1000 младенцев. В возрасте матерей старше 30 и моложе 16 лет риск рождения больного ребенка возрастает и составляет до 1 на 100 (по другим данным, до 1 на 40), у матерей 45 лет и старше – 1 на 30. У матерей в возрасте 20 лет риск рождения больного ребенка минимален и составляет 1:1500. Отцы, хотя о них обычно не упоминается, также вносят свой, по-видимому, сопоставимый с матерями вклад в рождение пациентов с наследственными заболеваниями: возраст является одинаково важным фактором мутагенеза независимо от половой принадлежности индивида.

Последствия хромосомной патологии в случае синдрома Дауна – это всегда трагедия для пациента, которую он не осознает, и его родителей (достаточно серьезны или даже более тяжелы они и при других хромосомных аберрациях). 95% пациентов с синдромом Дауна обнаруживают тяжелую и глубокую умственную отсталость (соответственно идиотию и имбецильность), и только у 5% пациентов обнаруживаются умеренная и легкая формы интеллектуального недоразвития с относительно неплохими перспективами социализации.

В официальных средствах массовой информации РФ, в том числе в популярных передачах по ТВ, преобладают сообщения, явно преуменьшающие серьезность синдрома Дауна и тем самым внушающие настоящим и будущим родителям пациентов утешительные иллюзии относительно интеллектуального потенциала и вообще здоровья пациентов. Действительность, увы, такие иллюзии опровергает. Помимо психического и личностного недоразвития у большинства пациентов имеется ряд серьезных физических пороков (описано до сотни разного рода дисгенезий, включая мальформации головного и спинного мозга, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, печени, желез внутренней секреции). Аномалии развития головного мозга представлены такими, как микроцефалия, макроцефалия (реже), порэнцефалия, агенезия различных областей мозга, шизэнцефалия и мн. др.

После 20 лет у пациентов с синдромом Дауна обнаруживаются универсальные признаки старения, а после 30 лет у большинства из них появляются симптомы болезни Альцгеймера. 95–97% пациентов в силу врожденного иммунодефицита, дисфункций различных внутренних органов и эндокринной системы погибает от инфекционных и иных привходящих заболеваний до 40-летнего возраста. Лишь немногие из них доживают до 50 лет и более. Тот факт, что некоторые пациенты становятся известными актерами, лыжниками, биатлонистами или призерами паралимпийских игр, увы, слабое утешение, особенно если учесть, что усилия, которые при этом прилагаются для воспитания и обучения пациентов, могли принести куда более значительные результаты, если бы прикладывались к здоровым детям.

В настоящее время возможна пренатальная диагностика синдрома Дауна. Во-первых, используется три биохимических теста: а) определение уровня хорионического гонадотропина; б) свободного эстриола и в) альфа—фетопротеина в сыворотке крови матери в первые 2–3 недели беременности. В 1–2% случаев возможна ошибка диагноза. Во-вторых, диагноз практически безошибочно может быть установлен посредством амниоцентеза и цитодиагностики – исследования хромосом в клетках зародыша, попавших в околоплодную жидкость.

Эффективного лечения синдрома Дауна не существует, основное внимание уделяется проведению реабилитационных мероприятий (обучение, воспитание, лечебная физкультура, физиопроцедуры и т. п.). В 2013 году появились сообщения о возможности блокировать активность третьей хромосомы 21 и тем самым предотвратить развитие заболевания. Профилактика синдрома Дауна (как и других хромосомных патологий) сводится к предупреждению рождения пациентов.

Используется и такой способ профилактики наследственной патологии: из тела зародыша изымается клетка для хромосомной диагностики. При обнаружении серьезного повреждения хромосом беременность прерывается. Как будет развиваться нормальный зародыш после такой травмы, неизвестно, не исключено, что это не пойдет ему на пользу. Теоретически существует также возможность блокировать оплодотворение сперматозоидом и/или яйцеклеткой с поврежденными хромосомами и генами, но этот проект представляется пока утопичным.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время до 1% плодов с хромосомными аберрациями погибает до рождения, в родах или вскоре после них. Выживает лишь малая их часть. Помимо упомянутых хромосомных аберраций типа транслокации, трисомии и моносомии это следующие повреждения хромосом:

1. делеция (лат. deletio – уничтожение) – утрата участка хромосомы. У Y-хромосомы в длинном плече могут отсутствовать большие участки хромосомы, но это не приводит обычно к развитию патологии, так как гены, определяющие пол, находятся в коротком плече хромосомы;

2. инверсия (лат. inversio – переворачивание, перестановка) – обратная последовательность генов на участке хромосомы. В большинстве случаев патологии как будто не развивается, но могут быть побочные структурные изменения с дефицитом или профицитом генетического материала в ходе продуцирования половых клеток, а это в некоторых случаях приводит к развитию патологии;

3. кольцевая хромосома – соединение концов хромосомы с образованием кольцевой структуры. Вся хромосома либо отдельные ее фрагменты при этом инактивируются;

4. редупликация (лат. reduplicatio – удвоение) – удвоение участка хромосомы. Если удвоение касается генетически значимых участков хромосомы, это приводит к развитию патологии;

5. полиплоидия (греч. polyploos – многопутный; здесь – многократный + eidos – вид) – кратное увеличение числа наборов хромосом. Чаще всего полиплоидия несовместима с жизнью;

6. анеуплоидия (а-, ан- – приставка отрицания; греч. eu – хорошо, вполне; ploos – кратный; eidos – вид) – изменение числа хромосом, не кратное гаплоидному их набору. Вместо 46 хромосом их может быть 45, 43, 47, 48 и т. д.;

7. различные комбинации хромосомных повреждений, у новорожденных практически не встречающиеся, так как являются несовместимыми с жизнью.

Хромосомные патологии, исключая малые делеции и инверсии, могут быть выявлены в первые недели беременности, в таких случаях предпочтительным является своевременное прерывание беременности.

С 1950-х годов описано около 20 000 различных хромосомных аномалий, и это, по-видимому, не предел. По другим сведениями, уже к 1977 году было зарегистрировано 161 836 только хромосомных повреждений. В 50% случаев выкидышей и спонтанных абортов выявляются хромосомные аномалии, преобладающая часть зародышей погибает в первые дни и недели после оплодотворения. Выживает до и после родов ничтожное число пациентов. К настоящему времени известно всего 13 хромосомных заболеваний, при которых пациенты могут жить достаточно долго после рождения, при этом в сравнительно небольшой части случаев выявляется относительно мягкая соматическая патология и близкие к нормальным показателям психические отклонения (на самом деле таких заболеваний, по-видимому, значительно больше, но существующие классификации психиатрических и неврологических расстройств не способны их учесть, поэтому объединяют их под одним названием до известной степени условно).

Из хромосомных патологий, помимо синдрома Дауна, встречается еще несколько.

2) Синдром Эдвардса – трисомия аутосомы 18 (47, 18). Одна из немногих хромосомных патологий, лишь в небольшой части случаев совместимая с жизнью. Это редко встречающаяся патология, при которой выраженная умственная отсталость, уменьшенный рост сочетаются с рядом дисгенетических признаков (микростомия, короткие глазные щели, оттопыренные ушные раковины, короткая грудная клетка, нарушения строения мозгового черепа, врожденные пороки сердца и др.).

3) Синдром Патау – трисомия аутосомы 15. Также редко встречающаяся у новорожденных патология. Синдром Патау характеризуют выраженная умственная отсталость, низкий рост, различные дисгенетические признаки (дефекты глаз, носа, ушей, губ, мозгового черепа, кожи, полидактилия, долихоцефалия и др.). Большинство пациентов погибает до родов или в первые годы жизни после родов.

4) Синдром Клайнфельтера – трисомия с удвоением хромосомы X (47, XXY). Число хромосом X может быть увеличенным и более: XXXY, XXXXY. Заболевание встречается у 1,5 из 1000 мальчиков, клинически оно проявляется с наступлением пубертатного возраста. У пациентов наблюдаются недоразвитие яичек (гипогонадизм), вторичных половых признаков, бесплодие, вызванное азооспермией (отсутствием жизнеспособных сперматозоидов), олигоспермией (дефицитом сперматозоидов). Характерны длинные конечности и высокий рост, астенический тип телосложения или евнухоидный внешний вид (гинекомастия, ожирение и пропорции тела по женскому типу), нарушения речевого развития, легкая умственная отсталость (особенно заметная у пациентов, родители которых отличаются развитым интеллектом), реже – имбецильность, в отдельных случаях показатели интеллекта находятся в границах нижней трети нормы. Нередко развиваются аутизм или подобное аутизму расстройство, апатия, аспонтанность. У взрослых пациентов велик риск развития психозов.

5) Синдром Шерешевского—Тернера – синдром моносомии Х (45, Х) (Шерешевский, 1925; Terner, 1938). Реже наблюдаются формы болезни, вызванные перестройкой хромосомы Х. Заболевание встречается примерно у одной из 2000–3000 новорожденных девочек. По определенной форме ног и рук диагноз может быть установлен уже в раннем детстве. Основные признаки болезни: 1) лимфатические отеки кожи; 2) низкий рост (менее 135 см); 3) отсутствие яичников и бесплодие; 4) отсутствие вторичных половых признаков; 5) широкие крыловидные складки, идущие от затылка в сторону наружных отделов лопаток; 6) короткая шея; 7) пигментные пятна на коже; 8) другие дисгенетические признаки. Легкое интеллектуальное недоразвитие объясняется относительно низкими вербальными способностями. У пациенток, получивших Х-хромосому от матери, выявляется также снижение визуально-пространственной функции. Предполагается, что Х-хромосома, полученная от отца, «дает позитивный результат», особенно у мальчиков. Считается ошибочным представление, согласно которому мальчики чаще получают Х-хромосому от матери, чем от отца.

6) Синдром удвоения Y-хромосомы (47, YY). Встречается у мужчин высокого роста с относительно нормальным мужским фенотипом. Проявляется у 1 из 1000 мужчин. Патология впервые выявлена в 1960 году у рецидивных преступников высокого роста (выше 186 см), склонных к агрессии и насилию, но, как стало известно позднее, эта хромосомная патология изредка встречается и у лиц среднего роста. Ранее предполагалось, что «врожденным преступникам» от рождения свойственна утрата способности усваивать нормы социального поведения, но гипотеза о ведущей роли наследственности в генезисе криминального поведения, как утверждал итальянский криминолог Ломброзо, подтверждения не получила. Многое говорит о том, что значительная часть мальчиков с XYY вполне адекватна в плане социализации (нормы социализации оцениваются не абстрактно, а с учетом реальных культуральных стандартов, по мере усложнения последних вероятность оценки состояния пациента как патологического возрастает) и, вероятно, многим из них, если основываться на их достаточно адаптивном поведении, даже при высоких требованиях психиатрический диагноз не угрожает. В интеллектуальном плане у части пациентов выявляется легкая дебильность, у другой части – задержка психического развития, в ряде случаев умственное развитие не выходит за пределы нормы, хотя лиц с выдающимися способностями среди них, по-видимому, не встречается.

У пациентов с синдромом XYY описаны, кроме того, признаки шизоидии (аутизма), синдром гиперактивности, аффективная патология в виде эмоциональной лабильности, аффективной возбудимости и импульсивности поведения. В то же время многие пациенты зависимы, внушаемы, склонны подражать делинквентному и асоциальному поведению окружающих. Нравственное развитие в значительной части случаев не выходит за границы способности руководствоваться в своем поведении непосредственными поощрениями и наказаниями. У многих пациентов отмечаются дисгенетические признаки: евнухоидное телосложение, неправильное строение зубов, увеличение размеров нижней челюсти, анормальный прикус, нарушения структуры коленных и локтевых суставов, радиоульнарный синостоз, несращение дужек позвонков и др. Иногда выявляется гиперсекреция андрогенов и лютеинизирующего гормона. Половая функция как будто не нарушена, но существует риск развития сексуальных девиаций.

7) Синдром трисомии хромосомы Х (47, ХХХ) (Джекобс, 1959). Встречается у 0,59% умственно отсталых лиц женского пола. Каких-либо серьезных отклонений в развитии у значительной части таких лиц не наблюдается. Тем не менее у 75% пациентов выявляется легкая и умеренная умственная отсталость, у многих из них обнаруживаются также задержка физического развития (реже бывает высокий рост), дисгенетические стигмы, такие как эпикант, высокое твердое небо, клинодактилия мизинцев. Некоторые пациенты бесплодны из-за недоразвития яичников. Характерно, что часто у пациентов возникают психозы с шизофреноподобной симптоматикой. Нередко наблюдается полисомия Х (ХХХХ, ХХХХХ), при этом по мере возрастания числа хромосом Х увеличиваются степень психического недоразвития и частота других психических расстройств.

8) Синдром Вильямса (синдром лица эльфа, идиопатическая инфантильная гиперкальциемия) вызван микроделецией в длинном плече хромосомы 7 (7 q11). Характерны умственная отсталость (от имбецильности до пограничной умственной отсталости), множество аномалий физического развития (опущенные плечи, впалая грудь, Х-образные ноги, врожденные пороки сердца, стеноз аорты и других крупных сосудов, уменьшенные размеры и масса тела и др.). Выявляется мышечная гипотония, другие неврологические симптомы. Типичным является лицо пациентов: полные отвислые щеки, плоская переносица, закругленная форма носа, большой рот с полными губами (особенно нижней), сходящееся косоглазие, эпикант, низко посаженные уши, выступающий затылок. Верхние и нижние веки отечны, глаза голубые с искрящейся радужкой, синеватого цвета склеры.

У пациентов с надклапанным стенозом аорты описан особый вариант расстройства – собственно синдром Вильямса, наследуемый по доминантному типу. Установлено, что делеция при этом может касаться всего одного гена. У индивидов с типичным синдромом Вильямса делеция затрагивает один небольшой и несколько примыкающих к нему участков хромосомы 7. При этом теряется несколько генов. В частности, один из них (ген Lim-kinas) экспрессируется в центральной нервной системе, дефицит соответствующего фермента и лежит в основе развития типичного синдрома Вильямса. Установлено, что упомянутый ген принимает участие в формировании визуально-пространственной функции у человека. Считается, что синдром Вильямса в большинстве случаев возникает в результате новой мутации (у кого-то из родителей пациента).

9) Синдром Прадера—Вилли вызван микроделецией в хромосоме 15, это считается «очень важной», но не единственной причиной развития болезни. Делеция обнаруживается или в отцовской хромосоме 15, или в обеих материнских хромосомах 15. В последнем случае микроделеция при цитодиагностике по неизвестным причинам не обнаруживается. Типичной для болезни является триада признаков: 1) умственная отсталость разной степени; 2) эмоциональные нарушения: аспонтанность со вспышками агрессии и 3) церебральное ожирение. Кроме того, очень часто выявляются гипогенитализм, анорексия, сменяющаяся позднее булимией; маленькие руки и ноги, мышечная гипотония, особенно заметная в раннем детстве.

Из аномалий развития отмечаются долихоцефалия, деформированные и низко расположенные ушные раковины, круглое лицо и высокий лоб, мягкий ушной хрящ, миндалевидные глазные щели с их скошенностью по направлению вверх или вертикально, эпикант, гипертелоризм, страбизм, высокое небо, подковообразная форма рта с короткой верхней губой и др. У мальчиков наблюдается крипторхизм, у девочек – недоразвитие больших и малых половых губ. В пубертатном возрасте нередко развивается сахарный диабет. В патогенезе заболевания большое значение придают недоразвитию гипоталамуса.

10) Синдром Ангельмана также связан с делецией в хромосоме 15 (q 11–13), но на этот раз, в сравнении с синдромом Прадера-Вилли, обнаруживается обратная картина: делеция в одной материнской хромосоме 15 либо дисомия-15 или делеция в обеих отцовских хромосомах 15. У пациентов отмечаются весьма серьезные расстройства развития, включая выраженную умственную отсталость и нарушения моторного развития. Обнаруживаются, кроме того, своеобразная, «прыгающая» походка, гиперактивность, приступы насильственного смеха.

11) Синдром CATCH 22 (синдром Ди Джорджа) относится к доминантным наследственным заболеваниям и вызван делецией в длинном плече хромосомы 22 (22q11). Установлено, что у разных пациентов делеция в хромосоме 22 может затрагивать разные гены, отчего расстройство называют «смежным генным синдромом», а вариации его клинических проявлений связывают с различием в том, какие гены оказались утраченными (такая «смежность» вовсе не является прерогативой данной патологии).

В названии CATCH указаны основные проявления расстройства:

— сердечные аномалии: врожденный порок сердца, прежде всего незаращение межжелудочковой и межпредсердной перегородок (cardiac anomaly);

— «неправильное» лицо: вытянутое лицо с длинным прямым носом (anomalous face);

— аномалия тимуса с дефектом функций Т-лимфоцитов, иммунодефицитом и склонностью к инфекционным заболеваниям, особенно в первые годы жизни (thymus hypoplasia, собственно синдром Ди Джорджа);

— волчья пасть (cleft palate);

— снижение функции паращитовидных желез с гипокальциемией (hypocalciemia).

Как правило, выявляются когнитивные проблемы: малая одаренность, умственная отсталость (умеренная или выраженная). Пациентам свойственно также снижение концентрации внимания, часто – аутизм или похожие на аутизм нарушения. У взрослых пациентов повышен риск развития шизофрении и монополярной депрессии.

12) Синдром ХХ у мужчин. Встречается с частотой 1 на 20 000 мужчин. Вызван транслокацией Y-специфического материала на Х-хромосому. По клиническим проявлениям напоминает синдром Клайнфельтера, отличие состоит в основном в нормальном росте и адекватных пропорциях телосложения.

13) Синдром ломкой Х-хромосомы (Fragile X syndrome, FraХ). При изучении хромосом в клетках, помещенных в специальную питательную среду, обнаруживаются как бы разрывы хромосом. Такие хромосомы называют ломкими. Обнаружено большое число таких ломких мест в разных хромосомах, но для клиники особенно большое значение, начиная с 1980 года, придают синдрому ломкой Х-хромосомы (Хq27.3) – именно с ней связывают развитие более чем 50 наследственных расстройств, включая ранний детский аутизм и 30% случаев умственной отсталости у мальчиков. Хрупкий участок Х-хромосомы впервые обнаружил Labs (1969).

При этом установлена экспансия тринуклеотидов в длинном плече Х-хромосомы – многократные повторы кодонов, которые сами по себе бессмысленны, так как лишены генетической информации. Однако при полной мутации, когда число повторов превышает 250 раз, гены, находящиеся рядом с цепочкой сверхнормативных нуклеотидов, блокируются или происходит их метилирование. Число генов, которые могут стать дисфункциональными в связи с экспансией тринуклеотидов в длинном плече Х-хромосомы, по-видимому, достаточно велико, поэтому речь идет, скорее всего, о большой группе разных патологий, имеющих некоторые общие признаки (намного больше инактивированных генов может быть, гипотетически, в ломких аутосомах, но конкретных сведений об этом в психиатрии как будто нет).

Полная мутация в Х-хромосоме возникает только у женщин, и происходит это в процессе гаметогенеза, поэтому почти всегда страдают мальчики, получившие единственную Х-хромосому от матери. У девочек, получивших вторую Х-хромосому от отца, также могут быть нарушения развития, но они менее выражены, а тяжелые патологии встречаются много реже, чем у мальчиков. В отдельных случаях девочки могут получить обе ломкие хромосомы от матери, в этом случае частота и тяжесть патологии будет одинаковой с мальчиками.

У мужчин дело ограничивается обычно премутацией (число повторов кодонов колеблется от 50 до 230), при этом у детей, получивших ломкую Х-хромосому от отца, патологии, как правило, не развивается. Однако у девочек, получивших ломкую Х-хромосому от отца, может возникать полная мутация, от которой серьезно пострадают ее сыновья и в меньшей степени дочери.

Клиническую триаду синдрома ломкой Х-хромосомы образуют:

1) умеренная до степени тяжелой умственная отсталость. Лишь 30% лиц мужского пола имеют интеллект, стремящийся к нижней границе нормы, а среди женщин – носительниц такой хромосомной патологии примерно у 30% обнаруживаются признаки умственного недоразвития;

2) характерные особенности строения лица и мозгового черепа: выдающийся вперед высокий лоб, прогнатизм и удлиненные уши;

3) мальчики имеют увеличенные в размерах тестикулы (макроорхидизм).

Наблюдаются, кроме того, эпилептические припадки, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, у более чем половины мальчиков аутизм и подобные аутизму расстройства, различные нарушения развития речи, персеверации, эхолалия, другие отклонения.

Женщины, унаследовавшие ломкую Х-хромосому с полной мутацией от своих матерей, могут быть склонны к развитию атипической депрессии, а также шизофреноподобного заболевания.