Болезнь тревора что такое

Болезнь тревора что такое

1. Синонимы:

• Гемимелическая эпифизарная дисплазия, болезнь Тревора

2. Определение:

• Внутрисуставное остеохондромаподобное поражение, возникающее из эпифиза

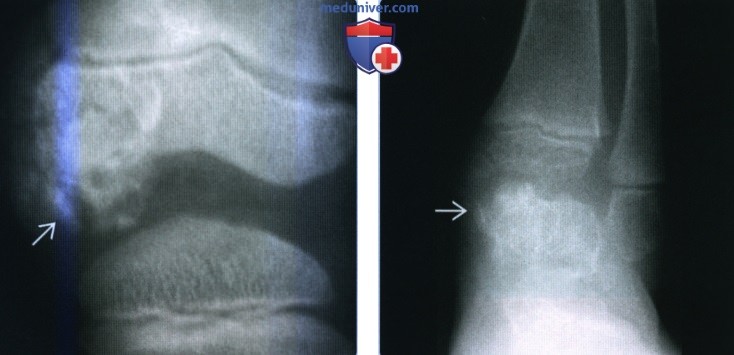

(Справа) Рентгенография в ПЗ проекции: у этого же пациента в более молодом возрасте обнаруживаются лобулированное костное объемное образование, берущее начало из таранной кости В, в сочетании с деформацией дистального эпифиза большеберцовой кости. Хотя для этого заболевания и не нетипичен полисуставной характер, но в таких случаях поражение обычно одностороннее.

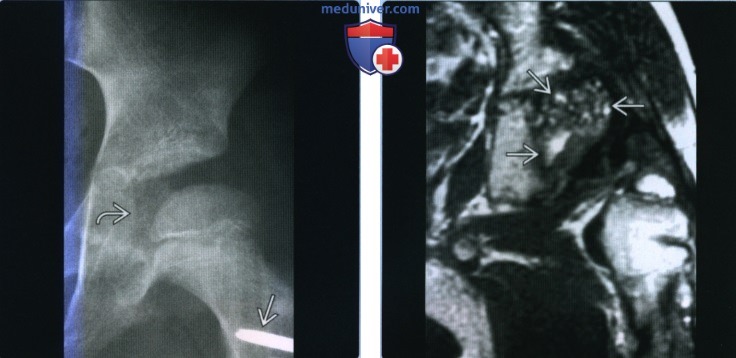

(Справа) МРТ Т2ВИ, корональный срез: у этого же пациента обнаруживаются множественные тела, имеющие МР-характеристики хрящевой ткани и связанные с вертлужной впадиной. У этого пациента болезнь Тревора, рентгенологические проявления которой изначально расценивались как признаки дисплазии тазобедренного сустава.

в) Дифференциальная диагностика болезни Тревора-Фейербанка:

1. Свободные тела:

• Костный характер

• Пожилой возраст

2. Синовиальный хондроматоз:

• Множественные внутрисуставные округлые тела схожего размера

• Не связаны с эпифизом, как при болезни Тревора

• Может наблюдаться у детей, хотя чаще встречается у взрослых

3. Дисплазия тазобедренного сустава (ДТС):

• Эпифизеальные асимметричные экзостозы при болезни Тревора приводят к неконгруэнтности головки бедренной кости и вертлужной впадины:

о Неконгруэнтность компонентов сустава имитирует ДТС

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Предположительно, является нарушением развития

о Гипотеза: аномальная клеточная активность в центре хрящевой окостенения, нарушающая нормальную последовательность процессов развития

• Генетика:

о Нормальные уровни экспрессии генов ЕХТ1 и ЕХТ2:

— Помогает дифференцировать от остеохондромы, при которой наблюдается низкий уровень экспрессии этих генов (генная мутация)

• Ассоциированные аномалии:

о Сообщается о редкой связи с болезнью Оллье и смешанной склерозирующей дисплазией

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• Лобулированное объемное образование, выступающее из эпифиза

• Хрящевой «колпачок»

3. Микроскопия:

• Тонкие отличия от остеохондромы:

о В младенчестве: остеохондральные узелки, напоминающие вторичные центры окостенения

о К 4-5 годам: подобна остеохондроме:

— Содержит полосы хрящевой ткани, разделяющие зоны губчатой кости, что не обнаруживается при остеохондромах

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Болезненная походка

о Несоответствие длины конечностей (преждевременное закрытие зон роста)

о Деформация конечности (обычно варус/вальгус)

о Объемное образование сустава; возможно развитие свободных тел и прогрессирование симптомов

• Другие признаки/симптомы:

о Ранний остеоартроз

2. Демография:

• Возраст:

о Нарушение развития; возникает в детстве

• Пол:

о Мужчины > женщины (3:1)

• Эпидемиология:

о Редкое заболевание: один случай на 1 млн человек

3. Лечение:

• Хирургическая резекция → восстановление конгруэнтности сустава

• Остеотомия может устранить деформацию конечности

е) Список использованной литературы:

1. Wheeldon G et al: Dysplasia epiphysealis hemimelica of the knee: an unusual presentation with intra-articular loose bodies and literature review. J Pediatr Orthop B.ePub, 2015

2. Arealis G et al: Trevor’s disease: a literature review regarding classification, treatment, and prognosis apropos of a case. Case Rep Orthop. 2014:940360, 2014

3. Bahk WJ et al: Dysplasia epiphysealis hemimelica: radiographic and magnetic resonance imaging features and clinical outcome of complete and incomplete resection. Skeletal Radiol. 39(1):85-90, 2010

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 4.5.2021

Публикации в СМИ

Дисплазии эпифизарные

Эпифизарные дисплазии — наследственные заболевания, характеризующиеся нарушением эндохондрального окостенения; как правило, проявляются невысоким ростом, тугоподвижностью суставов, болями и деформациями конечностей, особенно нижних.

• Дисплазия эпифизарная, тип 1 Фэйрбэнка (#132400, 19pter-19qter, дефект гена олигомерного белка хрящевого матрикса СОМР [600310], Â ). Клинически: врождённая карликовость с короткими конечностями, дисплазия бёдер, укорочение костей пястья и фаланг, брахидактилия, чрезмерный объём движений в суставах пальцев, незначительное расширение метафизов, укорочение шейки бедра, овальная форма тел позвонков, скошенный дистальный конец большеберцовой кости, задержка окостенения костей запястья.

• Дисплазия эпифизарная множественная, тип 2 (*600204, 1p33–p32, дефект гена COL9A2 [120260], Â ). Клинически: начало в возрасте от 2,5 до 6 лет, боли в коленных и голеностопных суставах, деформация и увеличение коленных суставов, маленькие сглаженные эпифизы в большинстве суставов, особенно коленных.

• Дисплазия эпифизарная множественная, тип 3 (*600969, Â ). Клинически: начало в детстве и пубертатном периоде, походка вперевалку, неподвижность и/или боли в коленных суставах, умеренная низкорослость, короткие руки, отсутствие патологии позвоночника, сглаженные эпифизы, деформация коленных суставов, постепенное развитие остеоартроза коленных и тазобедренных суставов.

• Дисплазия эпифизарная множественная Уолкотта–Раллисона с ранним развитием СД (*226980, r ). Клинически: карликовость с коротким туловищем, СД 1 типа, множественная эпифизарная дисплазия, деминерализация кости, множественные переломы, ограничение отведения бедра, боли и тугоподвижность в суставах, изменение цвета зубов, спленомегалия, гепатомегалия, почечная недостаточность, спондилоэпифизарная дисплазия.

• Дисплазия эпифизарная множественная с миопией и кондуктивной тугоухостью (132450, Â ). Клинически: прогрессирующая миопия, истончение сетчатки, катаракта, кондуктивная тугоухость.

• Дисплазия эпифизарная множественная (*226900, r ). Клинически: множественная эпифизарная дисплазия, плоские головки бедренных костей, нормальные фаланги и кости пястья. Лабораторно: нитевидные или гранулярные включения в хондроцитах.

• Дисплазия семейная эпифизарная типа Бейкес (*142670, Â ) — возможно, клинический вариант множественной эпифизарной дисплазии, названа по фамилии семьи с множеством поражённых в 6 поколениях. Клинически: боли в тазобедренных суставах, прогрессирующая скелетная дисплазия, выраженная сглаженность эпифизов головок бедренных костей, вторичный остеоартроз, кифосколиоз.

• Синдром Лоури–Вуда (*226960, r ). Клинически: внутриутробная задержка развития, низкорослость, маленькие эпифизы, квадратные подвздошные кости, сглаженные вертлужные впадины, микроцефалия, нистагм, умеренная умственная отсталость.

• Дисплазия эпифизарная бедренной кости с задержкой роста и глухотой (601351, r ). Клинически: задержка роста, лёгкая умственная отсталость, нейросенсорная тугоухость, двусторонняя атрезия слёзно-носовых протоков, паховая и пупочная грыжи, эпифизарная дисплазия бедра.

• Дисплазия макроэпифизарная с остеопорозом, складчатой кожей и поздним началом (248010, r ). Клинически: низкорослость, недостаточное развитие подкожной клетчатки, сухие грубые волосы, складчатые ладони, аномалии ладонной дерматоглифики, снижение массы мышц, увеличенные эпифизы, остеопороз, повторные переломы.

• Дисплазия эпифизарная гемимелическая (болезнь Тревора, 127800; форма с остеохондроматозом, 127820). Клинически: асимметричное разрастание хряща эпифизов, особенно предплюсны и запястья. Преобладающий пол — мужской (3:1).

МКБ-10 • Q77.7 Спондилоэпифизарная дисплазия.

Код вставки на сайт

Дисплазии эпифизарные

Эпифизарные дисплазии — наследственные заболевания, характеризующиеся нарушением эндохондрального окостенения; как правило, проявляются невысоким ростом, тугоподвижностью суставов, болями и деформациями конечностей, особенно нижних.

• Дисплазия эпифизарная, тип 1 Фэйрбэнка (#132400, 19pter-19qter, дефект гена олигомерного белка хрящевого матрикса СОМР [600310], Â ). Клинически: врождённая карликовость с короткими конечностями, дисплазия бёдер, укорочение костей пястья и фаланг, брахидактилия, чрезмерный объём движений в суставах пальцев, незначительное расширение метафизов, укорочение шейки бедра, овальная форма тел позвонков, скошенный дистальный конец большеберцовой кости, задержка окостенения костей запястья.

• Дисплазия эпифизарная множественная, тип 2 (*600204, 1p33–p32, дефект гена COL9A2 [120260], Â ). Клинически: начало в возрасте от 2,5 до 6 лет, боли в коленных и голеностопных суставах, деформация и увеличение коленных суставов, маленькие сглаженные эпифизы в большинстве суставов, особенно коленных.

• Дисплазия эпифизарная множественная, тип 3 (*600969, Â ). Клинически: начало в детстве и пубертатном периоде, походка вперевалку, неподвижность и/или боли в коленных суставах, умеренная низкорослость, короткие руки, отсутствие патологии позвоночника, сглаженные эпифизы, деформация коленных суставов, постепенное развитие остеоартроза коленных и тазобедренных суставов.

• Дисплазия эпифизарная множественная Уолкотта–Раллисона с ранним развитием СД (*226980, r ). Клинически: карликовость с коротким туловищем, СД 1 типа, множественная эпифизарная дисплазия, деминерализация кости, множественные переломы, ограничение отведения бедра, боли и тугоподвижность в суставах, изменение цвета зубов, спленомегалия, гепатомегалия, почечная недостаточность, спондилоэпифизарная дисплазия.

• Дисплазия эпифизарная множественная с миопией и кондуктивной тугоухостью (132450, Â ). Клинически: прогрессирующая миопия, истончение сетчатки, катаракта, кондуктивная тугоухость.

• Дисплазия эпифизарная множественная (*226900, r ). Клинически: множественная эпифизарная дисплазия, плоские головки бедренных костей, нормальные фаланги и кости пястья. Лабораторно: нитевидные или гранулярные включения в хондроцитах.

• Дисплазия семейная эпифизарная типа Бейкес (*142670, Â ) — возможно, клинический вариант множественной эпифизарной дисплазии, названа по фамилии семьи с множеством поражённых в 6 поколениях. Клинически: боли в тазобедренных суставах, прогрессирующая скелетная дисплазия, выраженная сглаженность эпифизов головок бедренных костей, вторичный остеоартроз, кифосколиоз.

• Синдром Лоури–Вуда (*226960, r ). Клинически: внутриутробная задержка развития, низкорослость, маленькие эпифизы, квадратные подвздошные кости, сглаженные вертлужные впадины, микроцефалия, нистагм, умеренная умственная отсталость.

• Дисплазия эпифизарная бедренной кости с задержкой роста и глухотой (601351, r ). Клинически: задержка роста, лёгкая умственная отсталость, нейросенсорная тугоухость, двусторонняя атрезия слёзно-носовых протоков, паховая и пупочная грыжи, эпифизарная дисплазия бедра.

• Дисплазия макроэпифизарная с остеопорозом, складчатой кожей и поздним началом (248010, r ). Клинически: низкорослость, недостаточное развитие подкожной клетчатки, сухие грубые волосы, складчатые ладони, аномалии ладонной дерматоглифики, снижение массы мышц, увеличенные эпифизы, остеопороз, повторные переломы.

• Дисплазия эпифизарная гемимелическая (болезнь Тревора, 127800; форма с остеохондроматозом, 127820). Клинически: асимметричное разрастание хряща эпифизов, особенно предплюсны и запястья. Преобладающий пол — мужской (3:1).

МКБ-10 • Q77.7 Спондилоэпифизарная дисплазия.

Автореферат и диссертация по медицине (14.00.22) на тему: Гемимелическая эпифизарная дисплазия у детей, диагностика и лечение

Оглавление диссертации Фазилова, Александра Анатольевна :: 2003 :: Москва

Глава 1. Гемимелическая эпифизарная дисплазия.

Глава 2. Клинические материалы и методы исследования.

2.1. Общая характеристика пациентов.

2.2. Методы обследования.

Глава 3. Диагностика гемимелической эпифизарной дисплазии (ГЭД)

3.1. Клиническая картина ГЭД.

3.2. Лучевые методы диагностики ГЭД.

3.3. Морфологическая диагностика ГЭД.

3.4. Медико-генетическое обследование пациентов с ГЭД.

3.5. Дифференциальная диагностика ГЭД.

Глава 4. Лечение детей с гемимелической эпифизарной дисплазией.

4.1.0бщие принципы лечения больных ГЭД.

4.2. Хирургическое лечение пациентов с ГЭД.

4.3. Послеоперационная реабилитация пациентов с ГЭД

4.4. Анализ результатов хирургического лечения пациентов с ГЭД.

Введение диссертации по теме «Травматология и ортопедия», Фазилова, Александра Анатольевна, автореферат

На сегодняшний день в литературе изложено не более 200 случаев больных ГЭД. Описание клинико-рентгенологической картины ГЭД основывается на единичных наблюдениях, и не дает полного представления о характере течения заболевания. Поэтому, большой интерес представляет изучение динамики процесса от появления костно-хрящевых разрастаний до их преобразования в процессе роста пациента. На основании клинических данных с использованием возможностей современных методов исследования, на наш взгляд, необходимо изучение механизмов формирования деформаций скелета и возможность их прогнозирования в зависимости от локализации и распространенности патологического процесса (вида поражения).

В настоящее время остается неоднозначным вопрос о тактике лечения, и нет четко сформулированных показаний к хирургическим вмешательствам у пациентов с ГЭД. Не установлены сроки выполнения хирургических вмешательств, с учетом профилактики развития вторичных деформаций костей и ранних артрозов пораженных суставов у больных ГЭД. Не определен объем операций: от экономных моделирующих резекций эпифизов костей с удалением костно-хрящевых разрастаний до сложных реконструктивных вмешательств, с коррекцией деформаций конечностей. Отсутствуют сведения об этапности проведения хирургических вмешательств у больных с ГЭД с учетом закономерных рецидивов заболевания.

Все выше перечисленное объясняет актуальность данной работы.

Цель работы: разработать критерии диагностики и принципы адекватного хирургического лечения детей с гемимелической эпифизарной дисплазией.

1. изучить клиническую картину ГЭД у детей с выделением стадий течения патологического процесса;

2. разработать схемы современного комплексного обследования больных с ГЭД;

3. уточнить критерии диагностики и дифференциальной диагностики

ГЭД у детей на основе клинико-рентгено-морфологических данных с использованием современных методов исследования (КТ, МРТ);

4. определить тактику адекватного хирургического лечения больных с ГЭД в зависимости от локализации патологического процесса, стадии заболевания и возраста пациентов;

5. дать оценку отдаленных результатов лечения детей с ГЭД.

Материалы и методы исследования.

В основу исследований положен анализ клинического материала, полученного при обследовании 34 пациентов (26 мальчиков и 8 девочек), страдающих гемимелической эпифизарной дисплазией. Больные наблюдались и проходили лечение в клинике детской костной патологии и подростковой ортопедии ГУН ЦИТО в период с 1974 по 2003 год.

В работе использованы следующие методы исследования: клинический, генеалогический, лучевые методы исследования (рентгенография, компьютерная томография, магнито-резонансная томография, ультразвуковое исследование), морфологический метод (изучен операционный материал 23 случаев от 16 пациентов с диагнозом гемимелическая эпифизарная дисплазия).

Впервые проанализированы особенности клинико-рентгенологических проявлений ГЭД на значительном собственном материале (34 случая), собранном в одном лечебном учреждении.

Выделены клинико-рентгенологические стадии течения ГЭД в зависимости от локализации патологического процесса и возраста пациентов, создана рабочая классификация ГЭД.

Апробированы в клинике современные диагностические методы (компьютерная томография, магниторезонансная томография, ультразвуковое исследование) и дана оценка эффективности каждого из них на разных стадиях ГЭД.

Изучены отдаленные результаты хирургического лечения больных данной категории, сделаны выводы о возможных исходах заболевания, определена тактика лечения больных гемимелической эпифизарной дисплазией в зависимости от стадии, локализации патологического процесса и с учетом возраста пациента.

Определены основные критерии диагностики и дифференциальной диагностики ГЭД разных локализаций с учетом современных возможностей лучевой диагностики и дана схема комплексной клинико-рентгено-морфологической диагностики гемимелической эпифизарной дисплазии.

Установлены показания, сроки и объем хирургического лечения больных с ГЭД различной локализации в зависимости от формы заболевания и возраста пациента.

Представлены оптимальные типы оперативных вмешательств и принципы послеоперационного восстановительного лечения детей с ГЭД.

Дается прогноз о возможных вариантах течения болезни в зависимости от формы заболевания и возраста пациента на момент выявления первых клинических признаков ГЭД.

Результаты диссертации доложены и обсуждены на научно-практической конференции детских ортопедов-травматологиов России (Москва, май 2001 г.); съезде ортопедов-травматологов Москвы и московской области 2002 г.; научно-практической конференции, посвященной 55-летию Центральной больницы №4 МПС России; проблемной комиссии ГУН ЦИТО им. Н.Н.Приорова.

Публикации результатов исследования.

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ.

Объем и структура работы.

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, указателя литературы, приложений. Работа изложена на 125 страницах машинописного текста, содержит 5 таблиц, 48 рисунков и приложения. Список использованной литературы содержит 110 источников (16 отечественных и 94 иностранных источников).

Заключение диссертационного исследования на тему «Гемимелическая эпифизарная дисплазия у детей, диагностика и лечение»

2. Заболевание чаще встречается у лиц мужского пола (3:1) и выявляется в возрасте от 1 года до восьми лет. По распространенности мы выделяем следующие формы заболевания: локальную (поражение одного или нескольких эпифизов в пределах одного сустава), распространенную (поражение нескольких суставов в пределах одной или более конечностей)

3. Интенсивность клинических проявлений и их прогрессирование при ГЭД зависит от локализации патологических изменений в эпифизе:

— с поражением суставной поверхности эпифиза (быстрое развитие клинической симптоматики, появление болей, контрактур суставов, деформаций конечностей, деформирующего артроза).

— без поражения суставной поверхности (длительное бессимптомное течение).

4. Основными методами диагностики ГЭД являются лучевые. Рентгенологически заболевание проявляется асимметрией эпифизов за счет костно-хрящевых разрастаний, которые имеют неоднородную структуру с участками обызвествления. КТ и ЯМР позволяют точно выявить локализацию, распространение патологических образований, их истинные размеры и взаимосвязь с суставной поверхностью и мягкими тканями, что имеет большое значение в выборе оптимальной тактики хирургического лечения.

5. Морфологическая картина ГЭД лишена специфичности. Костно-хрящевые массы имеют участки хряща в стадии активной пролиферации и окостенения с отдельными беспорядочно расположенными костными балками.

6. Показаниями к операции при ГЭД являются: контрактура сустава, болевой синдром и деформации сегмента, нарушающие функцию пораженной конечности. Единственным оправданным методом лечения данного заболевания является экономно-моделирующие краевые резекции измененного эпифиза. Операция носит паллиативный характер, что объясняет необходимость повторных вмешательств в процессе роста ребенка.

7. Раннее проявление заболевания, является плохим прогностическим признаком, поскольку потенция роста ребенка приводит к продолженному росту костно-хрящевых образований, а, следовательно, повторным хирургическим вмешательствам, которые существенно нарушают функцию оперированных ранее суставов.

Локализацию патологических очагов необходимо рассматривать с учетом двух позиций:

— вовлечение в патологический процесс различных анатомических образований скелета (суставов);

— развитие патологического процесса с учетом площади поражения и локализации процесса (сторону/часть пораженного эпифиза), что определяет тактику ведения больных.

В наших наблюдениях во всех случаях суставы располагались на одной стороне тела.

В подавляющем большинстве наблюдений, у 27-и детей (79,4%) изменения возникли в медиальной части эпифиза. У 5-и пациентов (14,7%) была поражена заднемедиальная часть, и лишь у двоих детей (5,8%) наблюдался избыточный рост латеральной части таранной кости.

При этом одна половина эпифиза растет и развивается нормально и синостоз её с диафизом наступает в обычные сроки. Пораженная же часть, значительно увеличиваясь в размерах, избыточно разрастается нередко в сторону сустава, приводя к деформации кости, нарушению биомеханики конечности и развитию деформирующего артроза, обуславливая соответствующую клиническую и рентгенологическую симптоматику.

Сопоставляя число пораженных эпифизов и возраст пациентов, явной зависимости выявлено не было.

Основываясь на собственном опыте, в зависимости от локализации патологического процесса мы выделяли следующие формы ГЭД: локальная (поражение одного или нескольких эпифизов одного сустава), распространенная (поражение нескольких суставов в пределах одной или нескольких конечностей). Данная классификация созвучна с классификецией Azouz Е.М.(1984 г.), и не исключает возможность билатеральной формы ГЭД.

Диагностика ГЭД основывалась на комплексном исследовании, объединяющем наблюдения клиницистов, специалистов лучевых методов исследования и патоморфологов.

Начальные проявления ГЭД не специфичны. Как правило, изменения в суставе выявлялись в первые годы жизни ребенка, в период его активного роста и возрастающих нагрузок на сустав. У пяти детей с поражением нижней конечности первые признаки заболевания появились, когда ребенок начинал самостоятельно ходить. У двоих детей изменения в голеностопном суставе были замечены в первые месяцы жизни, что свидетельствует в пользу врожденного характера заболевания. В трех случаях появлению первых симптомов предшествовала незначительная травма.

Наиболее постоянными симптомами в начале болезни были припухлость и деформация пораженного сустава (62%), боли возникали при нагрузке на сустав (17%), обычно в более поздние сроки появлялось ограничение движений в суставе (26%), нередко в виде блокад (14%).

Приоритетными в диагностике ГЭД являются лучевые методы исследования.

Изменения формы, размеров и внутренней структуры зрелых эпифизов, оценивались при анализе обычных рентгенограмм, произведенных в стандартных проекциях (прямой и боковой). При подозрении на ГЭД выявление патологических образований в одном суставе являлось абсолютным показанием к исследованию других поражений конечности или конечностей.

Первыми рентгенологическими признаками являются дополнительные ядра окостенения, которые могут на ранних этапах формирования эпифиза и патологической хрящевой массы имитировать внутрисуставные тела. В дальнейшем происходит слияние ядер оссификации с появлением новых костных центров. Завершение патологического роста заканчивается с окончанием роста скелета. Сформировавшийся эпифиз имеет неровные контуры и признаки дегенеративных изменений.

Сопоставляя клиническую картину с данными лучевых методов исследований, мы объективно наблюдали, что разрастания в ряде случаев, не деформируя суставную поверхность, но внешне вызывая деформацию сустава, с течением времени и продолжением роста не вызывали развернутой клинической картины (отклонение оси конечности, ограничение движений и др. признаки артроза).

У детей младшего возраста с незавершенным формированием эпифизов, учитывая высокую проницаемость хрящевой ткани для рентгеновских лучей, оценить состояние суставных поверхностей, их размеры и контуры в полной мере можно было только с помощью искусственного контрастирования. Которое, кроме того, является одним из средств получения информации о состоянии мягкотканных компонентов сустава и наличия внутрисуставных хрящевых тел у детей любого возраста. Наиболее целесообразным способом контрастирования, на наш взгляд, у данной группы больных, учитывая возраст пациентов и высокую реактивность синовии к йодсодержащим контрастным веществам, является артропневмография.

Наиболее информативными методами лучевой диагностики, позволяющими более четко определять структуру и размеры патологических разрастаний, их взаимоотношение с мягкими тканями (что помогает как в дифференциальной диагностике, так и в определении тактики лечения), являются: компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

КТ в диагностике ГЭД помогает поставить правильный диагноз, благодаря выявлению точных взаимоотношений между костями, мягкими тканями и патологическими массами в аксиальной плоскости. Это исследование обеспечивало точной информацией о протяженности оссифицированной части образования, и все же не давало полного представления о неоссифицированной его составляющей. Для этой цели нами использовалась магнитно-резонансная томография.

В зависимости от стадии оссификации нормального ядра окостенения эпифиза, МРТ выявляла интенсивность сигнала от ядра в Tlw и T2w, которые отличаются от сигналов, исходящих от патологических костно-хрящевых разрастаний. Это, может объясняться различием в содержании воды из-за разницы в видах коллагена и протеингликана, присутствующих в пораженной хрящевой ткани.

В отличие от артропневмографии, МРТ имеет преимущество будучи неинвазивным методом. В сравнении с КТ, МРТ обеспечивает отличный контраст мягких тканей, причем поражение суставных поверхностей может быть исследовано в любой желаемой плоскости.

Как вспомогательный метод в диагностике данной патологии у детей раннего возраста может использоваться УЗИ. В одном случае нами проводилось ультразвуковое исследование коленного сустава ребенку 1,5 лет с подозрением на внутрисуставное тело. При выполнении исследования было визуализировано дополнительное ядро оссификации в медиальной части эпифиза бедренной кости, которое на рентгенограммах трудно дифференцировалось.

Достоверных патогномоничных лабораторно-диагностических признаков заболевания и сопутствующей патологии выявлено не было. Наследственный характер ГЭД также не установлен. Семейных случаев ГЭД нами выявлено не было.

При патоморфологическом исследовании пораженный отдел эпифиза представляет собой бесформенную костно-хрящевую массу с участками хряща в стадии активной пролиферации и окостенения с отдельными беспорядочно расположенными костными балками, что соответствует картине костно-хрящевого экзостоза.

Учитывая выше сказанное, дифференциальную диагностику ГЭД следует проводить с хондроматозом сустава, болезнью Кенига (при наличии внутрисуставного тела и явлениях блокады сустава), хрящеобразующими опухолями, экзостозной хондродисплазией.

Лечение больных с ГЭД заключается в коррекции деформации и восстановлении функции суставов.

Одна пациентка с костно-хрящевыми разрастаниями в области проксимального эпифиза первой плюсневой кости велась консервативно, поскольку ее жалобы на момент обращения были минимальны и заключались в основном в легком косметическом дефекте (опухолеподобная деформация в области продольного свода стопы). На возможность консервативного ведения пациентов с поражением суставов стопы указывают и другие авторы.

Хирургическое лечение становится необходимым при разрастаниях затрагивающих суставную поверхность эпифизов, при выраженной деформации в области сустава и отклонении оси конечности, нарушениях функции сустава, болевом синдроме и неврологической симптоматике, вызванных патологическим разрастанием эпифиза.

Нами было выполнено 47 оперативных вмешательств 31 пациенту с ГЭД различной локализации (24 мальчика и 7 девочек в возрасте от 1,5 до 17 лет). Шести больным операции проводились последовательно на нескольких суставах. Троих детей оперировали дважды в связи с продолжающимся патологическим ростом эпифиза и выраженными вторичными деформациями скелета.

Наиболее предпочтительным мы считаем выполнение экономных моделирующих резекций, измененной части эпифизов. Что позволяет восстанавливать правильные взаимоотношения нагружаемых суставных поверхностей и улучшает функции пораженного сустава. Выполнение подобных операций возможно только при незавершенном формировании эпифизов, т. е. до слияния ядер окостенения. Не смотря на то, что при этом виде операции полное иссечение патологической ткани возможно только в случаях, когда суставные поверхности не вовлечены в патологический процесс и возможен продолженный рост косно-хрящевых образований, данный вид оперативного лечения предупреждает развитие более грубых изменений скелета.

При выявлении вторичных деформаций конечностей (отклонения оси пораженной конечности и/или ее укорочение более 2 см) на фоне ГЭД наряду с резекцией эпифизов пациентам показано выполнение корригирующих остеотомий и удлинение конечностей.

В запущенных случаях и при тяжелом течении ГЭД, связанных с обширным поражением суставных поверхностей и резко выраженными дегенеративными процессами, возникает необходимость в проведении артродезирования суставов.

При одновременном поражении крупных суставов нижней конечности лечение следует начинать с наиболее измененного. Проводить операцию на втором суставе следует только после восстановления функции оперированного в первую очередь, восстановления опорной функции конечности.

Несмотря на расширение возможностей в применении артроскопической техники, данный вид операции не был использован нами на первом этапе лечения, поскольку патологические разрастания эпифизов, дающих клинические проявления при ГЭД, имели довольно большие размеры для удаления их артроскопическими инструментами. Но метод артроскопии может использоваться как этап лечения пациентов с ГЭД.

Как показывает практика, полное восстановление функции без развития в последующем дегенеративных процессов в оперированных суставах возможно только в небольшом количестве случаев, если суставная поверхность не была существенно вовлечена в патологический процесс.

К сожалению, на сегодняшний день, мы не можем говорить о радикальном лечении больных гемимелической эпифизарной дисплазией, поскольку нет возможности адекватного воздействия на этиопатогенез подобных патологий, но приведенные выше критерии диагностики и виды оперативного лечения являются единственно возможной ортопедической помощью для детей страдающих ГЭД.