Болезнь риджуэй что это

Синдром «ригидного человека»

Описание аномалии

Краткая информация

СРЧ — неврологическое нарушение, которое проявляется мышечным напряжением и спазмами. Заболевание носит редкий характер поражения. Ригидность — постоянная тоническая нагрузка на определенный отдел. Источниками подобной аномалии является ощущение скованности или ограничения самопроизвольных и непроизвольных движений. У пациентов диагностируют мышечную ригидность, которая локализуется в аксиальных группах позвоночного отдела и проксимальных областях конечностей. Сгибательные районы имеют высокий тонус и создают характерный вид пациента с аномально прямой или вытянутой спиной, ярким поясничным прогибом, повернутыми назад плечами и слегка запрокинутой головой.

Первые упоминания про синдром «ригидного человека» описал в середине XX века американские профессоры неврологии Мершем и Вольман. В их честь отклонение от нормы получило свое второе наименование, которое редко используется в медицине. Официальные статистические данные 2019 года не собраны, в связи с большой редкостью поражения.

Основные причины СРЧ

Главной проблемой в исследовании болезни является редкое диагностирование, поэтому этиопатогенез синдрома до сих пор до конца не изучен. Исходя из ранее проведенных тестирований в сфере неврологии исследователями разных стран, стало понятно, что патогенетическим базисом является высокая степень возбудимости нейронов, которые отвечают за двигательную активность. Они располагаются в передней доли спинного мозга. Ученые выдвинули предположение, что данная реакция вызвана дисфункцией ГАМКергической системы, влияющей на тормозную нагрузку на мотонейроны ЦНС.

Гипотеза нашла подтверждение в минимальном содержании ГАМК в цереброспинальной субстанции больных с диагнозом синдром «ригидного человека» и встречающейся у них антиспастической деятельностью ГАМКергических и прочих лекарственных средств. Во второй половине XX века исследователи изложили теорию об аутоиммунной этиологии заболевания. В 1988 году медики нашли у больных с СРЧ в цереброспинальной жидкости и кровеносных тельцах антитела к ферменту, участвующему в катализации ГАМК из кислоты глутаминового плана и нейронов. Другие тестирования поведали миру, что антитела встречаются у менее 70% пациентов. Врачи выделяют полную схожесть клинической картины у лиц с антителами и без их присутствия.

В чем проявляется СРЧ?

Поражение мышечного тонуса способно поразить любую возрастную группу, однако зачастую медицинские сотрудники диагностируют отклонение от нормы только в периоде от 30 лет и выше. Характерным признаком нарушения является поэтапное прогрессирование. Первые аномальные симптомы наблюдаются в виде преходящего напряжения и болезненного ощущения в мышцах спинного отдела, шейного района и брюшной полости. В дальнейшем ригидность приобретает постоянное течение и на ее фоне образуются временные спазмы интенсивной природы. Спустя несколько месяцев болезнь переходит на проксимальные участки верхних и нижних конечностей. Согласно среднестатистическим показателям у 25% больных встречаются спазмы мимической зоны, которые вызывают гипомимию или неконтролируемую двигательную активность (к примеру, губы могут слишком вытягиваться во время аномального перенапряжения круговой мышцы). Аномалия переходит на дистальные части, обычно голени. Ригидность, протекающая в сгибательных мышечных отделах провоцирует выгибание спины, образование видимого лордоза поясницы, приподнятость плечевых групп и слабому запрокидыванию головы.

Пациенты с заключением СРЧ выделяются анормальным плоским животом, характерной походкой, которая напоминает движения заводной игрушки (медленная и неловкая). При тяжелой стадии болезни больные не могут самостоятельно принять сидячее положение или наоборот встать со стула, одеться, повернуть голову в нужную сторону или наклониться. Одновременно с этим создается эффект плотно сросшихся рук и ног вместе с туловищем, так как они передвигаются тандемом. В случае, поражения дыхательного участка, наблюдается дыхательная недостаточность даже при минимальной физической нагрузке.

Мышечные спазмы бывают трех видов:

Зачастую спазматические реакции происходят в спинном районе и нижних конечностях. Продолжительность аномального симптома составляет от нескольких секунд до десятков минут. В некоторых моментах сила напряжения может достичь критической точки и спровоцировать перелом или вывих. В случае спазматической реакции дыхательного отдела наблюдается сбой ритма. Во время приступов пациенты могут падать. Обычно, симптоматика протекает в болезненном характере, которая после окончания остается в форме тупого мозжащего характера. Часто эмоциональное перенапряжение и вегетативные нарушения вызывают припадки. Спокойствие в ходе заболевания больной получает исключительно в ночное время, когда спит.

Диагностические методики при СРЧ

Болезнь риджуэй что это

Синдром ригидного человека (СРЧ) — редкое неврологическое заболевание, характеризующееся прогрессирующей ригидностью мышц и болезненными мышечными спазмами. Термин СРЧ впервые был введен в 1956 г. американскими неврологами F. Moersch и H. Wbltman, представившими описание больных с ранее неизвестным заболеванием, которое характеризовалось «прогрессирующей флюктуирующей мышечной ригидностью и спазмами в аксиальной мускулатуре» [1, 2]. Этиология и патогенез данного заболевания остаются до конца не изученными, предполагается аутоиммунный механизм заболевания. При СРЧ относительно избирательно страдает ГАМКергическая нисходящая система, что приводит к нарушению баланса между норадренергическими и ГАМКергическими нисходящими системами [1, 2]. Основу клинических проявлений данного синдрома составляют: боли и напряжение мышц спины, живота, шеи; преобладание высокого мышечного тонуса в разгибателях конечностей, постоянное напряжение паравертебральных мышц, мышц живота и мышечные спазмы (см. таблицу)

Наряду с классическими вариантами СРЧ в литературе описаны случаи его сочетания с другими неврологическими симптомами, в том числе с мозжечковыми и глазодвигательными нарушениями, выраженной вегетативной дисфункцией, что расширяет представления о клинических проявлениях СРЧ [2, 6]. Приводим собственное наблюдение СРЧ с особенностями клинического течения.

Клинический случай

Пациент Т., 23 года, направлен в краевую клиническую больницу Красноярска с жалобами на выраженную прогрессирующую скованность и болезненные спазмы мышц спины, шеи, грудной клетки, живота, плечевого пояса со значительным ограничением подвижности позвоночника, затруднением выполнения движений, ходьбы (замедление и укорочение шага) и самообслуживания, ограничение свободной речи из-за скованности в артикуляционных мышцах, общую слабость, трудности при проглатывании пищи (особенно твердой), снижение массы тела на 10 кг в течении 3 мес. Пациент также отмечал усиление скованности мышц туловища при волнении, внезапных стимулах (громкий звук, испуг и др.) и уменьшение во сне.

Из анамнеза известно, что в детстве рос и развивался без особенностей. С детства вегетарианец, в течение последнего года стал употреблять в пищу мясо. С 16-летнего возраста диагностирован кифосколиоз грудного отдела, беспокоила умеренная болезненность в спине. Развитие настоящего заболевания присходило в течение года, появилась умеренная скованность и болезненность в мышцах туловища, что связал со стрессом. Далее прогрессировали скованность мышц, замедление ходьбы, затруднение при выполнении физической работы. Через 3 мес стал отмечать поперхивание сухой пищей, уменьшение массы тела. Вышеуказанные жалобы пациента неуклонно прогрессировали, усилилась скованность мышц и другие симптомы стали значительно более выраженными.

Наследственный анамнез не отягощен.

В неврологическом статусе при осмотре: ходьба самостоятельная, отмечается олигобрадикинезия. Пациент гипомимичен, при осмотре не присаживается (отмечает усиление стягивания в мышцах спины в положении сидя). Ориентирован, адекватен, в речи отмечается легкая дизартрия, на вопросы отвечает короткими фразами, отсутствует речевая инициатива. Нуждается в помощи в быту и при самообслуживании (трудно одеться, достать с полки кружку, помыться и т. д.). Память в пределах нормы, снижение внимания. Глазные щели D=S, зрачки D=S, движения глазных яблок в полном объеме, нистагма, диплопии нет. Тригеминальные точки безболезненны, чувствительность на лице не нарушена. Носогубные складки несколько асимметричны. Язык по средней линии, тонус языка несколько повышен. Мягкое небо подвижно, язычок по средней линии, глоточный рефлекс сохранен. Дисфагия при приеме сухой пищи. Напряжение мышц шеи и оромандибулярной мускулатуры, ограничение поворота и наклонов головы. Выраженный кифосколиоз в грудопоясничном отделе, ограничение движений во всех отделах позвоночника. Выраженное напряжение мышц живота, спины, шеи (рис. 1).

Пациент прошел дообследование у генетика краевого медико-генетического центра, данных, свидетельствующих о лизосомальных болезнях накопления, нет.

По данным магнитно-резонансной томографии головного мозга — признаки умеренной наружной гидроцефалии, минимальная эктопия правой миндалины мозжечка; мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) грудной клетки, органов брюшной полости, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости — без патологии; эзофагогастроскопия — эрозия желудка, УЗИ щитовидной железы — без патологии.

Развернутый анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ревматологические пробы, креатинфосфокиназа — за весь период наблюдения в пределах нормы. Анализ крови на гормоны щитовидной железы (общий Т3 — 1,17 нмоль/л, общий Т4 — 100,53 нмоль/л, ТТГ — 2,49 мЕД/л) — в пределах нормы. Анализ на онкомаркеры: альфа-фетопротеин — 3,55 МЕ/мл (норма), раковый эмбриональный антиген — 2,9 нг/мл (норма). Проведена игольчатая электромиография (ЭМГ): в спонтанной ЭМГ регистрируется постоянная двигательная активность мышечных единиц и спонтанная активность в виде фибрилляций, фасцикуляций и единичных положительных острых волн. В трапециевидных мышцах потенциал двигательных единиц соответствует норме. Консультирован смежными специалистами (нефролог, ортопед, нейропсихолог, психиатр, офтальмолог, ЛОР-врач, уролог, гастроэнтеролог), данных в отношении болезни Бехтерева, онкологического заболевания, системного заболевания соединительной ткани, психиатрической и другой патологии не установлено.

Выполнен анализ крови на антитела к GAD (глутамат-декарбоксилаза), зарегистрирован повышенный уровень — 32,70 Ед/мл (норма менее 10 Ед/мл).

Учитывая постепенное начало заболевания с напряжением мышц, болезненными спазмами, медленное прогрессирование, затруднения при ходьбе, дисфагию, вегетативную дисфункцию, отсутствие когнитивных нарушений и другой соматической и неврологической патологии, подтвержденной данными электромиографической картины, наличие антител к антигенам ГАМКергических нейронов, был выставлен диагноз «G25.8 Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения. СРЧ с выраженной ригидностью, дисфагией, дизартрией, вегетативной дисфункцией, скелетными деформациями в виде грубого кифосколиоза, умеренно прогредиентное течение, стадия неполной стабилизации». Пациент заочно был проконсультирован в ФГБНУ «Научный центр неврологии». Учитывая результаты проведенного комплексного обследования, наиболее вероятным являлся аутоиммунный патогенез заболевания.

Пациент госпитализирован в неврологическое отделение для проведения иммуносупрессивного лечения и подбора дальнейшей терапии. В ходе госпитализации выявлено эрозивное поражение желудка по данным гастроскопии, что явилось противопоказанием для пульс-терапии метилпреднизолоном. Проведен курс лечения внутривенным человеческим иммуноглобулином (октагам 5%) в дозе 0,4 г/кг/сут в течение 5 дней, в качестве дополнительной терапии добавлен баклофен в дозе 10 мг 3 раза в сутки, вальпроевая кислота 600 мг в сутки (с целью стимуляции ГАМК-передачи). На фоне лечения отмечена динамика в виде уменьшения скованности мышц, увеличения объема движений в шейном отделе позвоночника, уменьшения речевых нарушений и дисфагии. Пациенту рекомендован прием циклоспорина в начальной дозе 50 мг/сут, которую наращивать далее пациент отказался. На фоне лечения в течение 3 мес состояние пациента стабилизировалось, стал активнее, уменьшилась ригидность, улучшилась речевая активность, глотает свободно. При плановом осмотре проведена коррекция терапии: вальпроевая кислота заменена на леветирацетам в дозе 500 мг/сут, добавлен диазепам в дозе 10 мг в сутки, баклофен 30 мг/сут, от дальнейшего приема циклоспорина, А пациент отказался. При наблюдении в динамике в течение полугода состояние пациента оставалось стабильным.

Дальнейшее прогрессирование заболевания в марте 2018 г., когда стала нарастать скованность мышц плечевого пояса и шеи, появились отеки стоп, которые были расценены как побочный эффект на прием леветирацетама. Препарат был отменен, однако отеки стоп не регрессировали. В апреле 2018 г. к клинической симптоматике добавился парез левой руки, который развился остро во время приема пищи, когда рука находилась на весу (рис. 2).

Острое возникновение брахиоплексопатии слева при выполнении движений рукой на фоне выраженной ригидности мышц в области шеи и плечевого пояса, вероятно, было обусловлено компрессионно-ишемическим фактором в сочетании с дизиммунными механизмами. В пользу последнего свидетельствует нарастание титра анти-GAD-антител, сопровождающееся углублением ранее имевшихся и появлением новых клинических проявлений заболевания. Кроме того, при осмотре у пациента наблюдали отечность стоп (рис. 3),

С учетом прогрессирования неврологической симптоматики, нарастания титра антител к GAD, отсутствия изменений по эзофагогастроскопии проведен курс пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 1000 мг 5 раз. Пациента проконсультировал врач лечебной физкультуры, подобрана лечебная физкультура, к терапии добавлены трентал, нейрометаболическая терапия (тиоктовая кислота, келтикан-комплекс). Пациент выписан в стабильном состоянии, вместе с тем значимой динамики по симптомам поражения периферической нервной системы не отмечено.

Обсуждение

СРЧ — аутоиммунное заболевание с распространенностью 1 случай на 1 млн человек [7]. Часто данное заболевание сопровождается другими заболеваниями, такими как инсулинозависимый сахарный диабет, пернициозная анемия, гипотиреоз, недостаточность надпочечников и др. Учитывая установленные диагностические критерии, данное заболевание остается сложным и требует тщательного дифференциального диагноза с такими заболеваниями, как прогрессирующий энцефаломиелит с ригидностью, нейромиотония, мышечная дистония, крампи/тетания [1, 6].

В представленном клиническом примере диагноз СРЧ основан на клинических данных, результатах игольчатой ЭНМГ параспинальных мышц, наличии нарастающих в динамике антител к GAD. Особенностью данного клинического примера является сочетание типичных симптомов заболевания с поражением периферической нервной системы, что расширяет представления о клинических проявлениях данного заболевания. С учетом анализа собственного наблюдения и данных литературы можно предполагать о существовании фенотипического полиморфизма СРЧ и его иммунологической гетерогенности, что требует дальнейшего изучения.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interest.

Синдром ригидного человека

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

В медицине существует ряд заболеваний, которые до сих пор очень мало изучены, и поэтому вызывают значительные затруднения, как в плане диагностики, так и в плане лечения. К таким патологиям относится и синдром Мерша-Вольтмана, или так называемый синдром ригидного человека. Для болезни характерна постепенно нарастающая скованность мышц, одинаково распространяющаяся по системе мышц рук, ног, туловища. Такое состояние со временем усугубляется, что рано или поздно приводит к системной мышечной ригидности.

Код по МКБ-10

Эпидемиология

Так как синдром представляет собой заболевание с крайне затрудненной диагностикой, проследить его распространение в мире или отдельно взятой стране не представляется возможным.

Замечено, что синдром ригидного человека начинает проявлять себя у пациентов от 30-40 лет и старше. Больные дети и подростки также встречаются, но гораздо реже – такие случаи можно назвать спорадическими.

Синдром ригидного человека поражает людей вне зависимости от половой принадлежности.

Заболевание не контагиозно. Большинство ученых склоняется к аутоиммунному происхождению патологии.

Факторы риска

Так как причины синдрома ригидного человека изучены крайне мало, теоретически можно выделить следующие возможные факторы риска заболевания:

Дополнительным неблагоприятным фактором может стать также сбой в работе надпочечников. Однако четких доказательств той или иной теории происхождения заболевания нет.

Патогенез

Патогенез болезни до сих пор окончательно не выяснен. Можно предполагать, что причина появления синдрома состоит в нарушении функции центральной нервной системы: на это указывают такие признаки, как абсолютное улучшение состояния мышечной системы во время сна, после искусственной блокады периферических нервов, во время общего наркоза и при приеме диазепама. Есть много оснований думать, что основным провоцирующим моментом в развитии синдрома ригидного человека является повышенное возбуждение α-мотонейронов, причины которого также ещё неизвестны.

Информация, полученная во время физиологических тестирований, позволяет обосновать данную проблему, как следствие нарушенной функции стволо-спинальных систем, которые осуществляют контроль над работоспособностью нервных клеток спинного мозга.

Симптомы синдрома ригидного человека

Первые признаки заболевания часто остаются незамеченными, либо игнорируются. Вначале пациент может испытывать ненавязчивые, нечастые боли и мышечный дискомфорт в области спины, брюшного пресса и шейного отдела позвоночника. Однако со временем дискомфорт увеличивается, приобретает постоянный характер, появляются мышечные подергивания. В течение нескольких месяцев в процесс вовлекаются и симметричные мышцы рук и ног.

Синдром ригидного человека характеризуется доминированием гипертонуса в разгибательных мышцах. Из-за постоянного мышечного напряжения может развиться искривление позвоночного столба (как правило, лордоз). Грудной отдел обычно прямой, голова может быть запрокинута назад, плечи повернуты кверху. Иногда можно наблюдать шейно-грудной кифоз.

Мышцы брюшного пресса находятся в напряженном состоянии (симптом «доски»).

Одновременно с постоянным мышечным напряжением можно заметить кратковременные спастические сокращения мышц. Такие спазмы могут возникнуть в ответ на испуг, прикосновение, резкий звук, температурное воздействие и пр. Если применить раздражитель повторно, то мышечный «ответ» становится менее выраженным.

Спастические сокращения затрагивают также мышцы ног и спины, распространяясь и на дыхательную мускулатуру, что влияет на частоту и ритмичность дыхательных движений. Возможно развитие стеноза гортани, обструктивного сужения пищевода, дисфагии.

Выраженность спазмов может быть разной, от незначительных до сильнейших, которые могут спровоцировать даже вывих или перелом. Часто пациент вскрикивает или падает на ровном месте вследствие резкого мышечного спазма. Такое состояние может сочетаться с беспокойством, сильной потливостью, учащенным сердцебиением, гипертензией.

Редко наблюдается поражение мимических мышц и мускулатуры кистей и голеней.

Из-за постоянного спастического состояния ограничивается возможность движений в пояснице и тазобедренном суставе. Пациенту становится тяжело вставать, садиться и даже повернуться на бок. При поражении мышц шеи больной не в состоянии двигать головой в одну или другую сторону.

На запущенной стадии синдрома ригидности в результате перенапряжения мускулатуры формируется патологическое положение конечностей. Пациент часто не может двигаться самостоятельно, при отсутствии поддержки падает.

Формы

Выделяют несколько разновидностей синдрома ригидного человека, или, как его ещё называют, синдрома ригидности позвоночного столба. Так, в неврологии синдром имеет ряд степеней:

Осложнения и последствия

В подавляющем большинстве случаев синдром ригидного человека обладает склонностью к постепенному прогрессированию, хотя грамотно назначенное лечение может надолго стабилизировать состояние пациента. Редко наблюдаются периодические облегчения состояния, которые могут продолжаться месяцами и даже годами. Но чаще всего состояние неуклонно ухудшается и через некоторое время больной уже не может встать с постели.

В свою очередь, постоянное лежачее положение в сочетании с поражением дыхательной мускулатуры приводит к развитию воспалительного процесса в легких, что чаще всего становится причиной гибели пациента.

Кроме этого, имеются данные о случаях внезапного летального исхода, что может быть следствием значительных вегетативных расстройств.

Диагностика синдрома ригидного человека

Диагностика заболевания проводится с учетом всех обнаруженных симптомов, жалоб и результатов исследований.

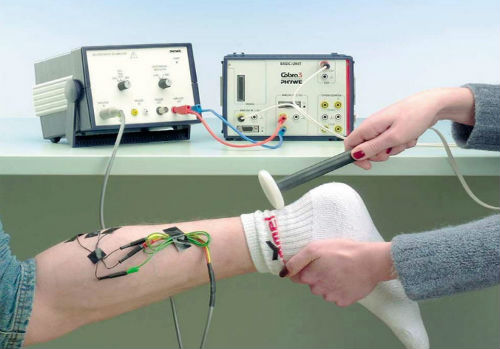

Важнейшим этапом для правильной постановки диагноза считается инструментальная диагностика, и, в частности, электромиография. Данный вид исследования помогает обнаружить наличие постоянной скрытой двигательной активности даже при попытках расслабления мускулатуры. Под влиянием сенсорных возбудителей (резкий звук, электрический стимул и пр.) электромиографическая активность увеличивается.

Исчезновение мышечного напряжения наблюдается в период сна (в особенности во время фазы так называемого «быстрого» сна). Такой же эффект можно обнаружить после внутривенной инъекции диазепама или миорелаксантов, либо во время общего наркоза.

Обычные анализы не могут обнаружить синдром ригидного человека, но помогают выявить сопутствующие болезни, что может несколько облегчить диагностику. Например, общий анализ крови позволит определить анемию, воспалительные процессы в организме.

Биопсия мышечной ткани проводится для выявления таких неспецифичных изменений, как фиброз, атрофия, дегенеративные расстройства, отечность, ишемия волокон мускулатуры.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика может понадобиться для того, чтобы отличить синдром ригидного человека от синдрома Исаака. При последнем на электромиографии обнаруживаются миокимии. В некоторых случаях требуется исключение спазмов при пирамидном синдроме (при СРЧ отсутствуют высокие рефлексы) и напряжения мышц во время супрануклеарного паралича (эта болезнь имеет много общего с паркинсонизмом и дистонией).

При сильных спастических состояниях следует провести дифференциацию со столбняком, для которого характерно явление тризма.

К кому обратиться?

Профилактика

Не зная истинных причин заболевания, очень тяжело определить профилактические мероприятия. Однако если предположить аутоиммунную природу болезни, то любой человек может пройти обследование на обнаружение противоядерных антител. Подобные антитела дают начало развитию болезни. Таким образом, можно узнать, существует ли риск заболеть аутоиммунным процессом.

В остальном же следует придерживаться общих рекомендаций по профилактике заболеваний:

Здоровый и чистый организм зачастую может побороть многие факторы, от неблагоприятного воздействия внешних факторов, до наследственной предрасположенности. Этот момент позволяет максимально сократить риск развития аутоиммунных процессов.

Прогноз

Прогноз болезни во многом может зависеть от наличия фоновых заболеваний. Например, очень распространенной сопутствующей патологией является инсулинонезависимый сахарный диабет. В этом случае не редкостью считается гибель больных от гипогликемической комы.

Также у больных синдромом ригидного человека зачастую обнаруживают патологии эндокринной системы (в частности, щитовидной железы), анемию, ретинопатию, кожные болезни и пр. Перечисленные заболевания, как правило, связаны с аутоиммунными реакциями.

Предполагается, что у лиц, заболевших синдромом, аутоиммунный процесс перенаправляется против ЦНС и некоторых систем органов. Имеются описания случаев заболевания, имеющих взаимосвязь с онкологическими изменениями в организме.

Если взять во внимание все вышесказанное, то прогноз такого заболевания, как синдром ригидного человека, нельзя считать благоприятным. По крайней мере, в настоящее время медицина не имеет возможности восстановить организм, пораженный аутоиммунными процессами.