Болезнь реймана что такое

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (син.: армянская болезнь, Джейнуэя — Мозенталя пароксизмальный синдром, перитонит периодический, Рейманна синдром, Сигала — Маму болезнь, средиземноморская семейная лихорадка) — сравнительно редкое генетически обусловленное заболевание, проявляющееся периодически рецидивирующим серозитом и относительно частым развитием амилоидоза.

Первое описание болезни относится к 17 в., но лишь в 1949 г. Сигал (Sh. Siegal) подробно изложил и систематизировал ее клин, признаки, обратил внимание на этническую избирательность и наследственный характер патологии. В отечественной мед. литературе П. б. впервые описана в 1959г. E. М. Тареевым и В. А. Насоновой. Нозологической формой П. б. была признана только в 70-х гг. Заболевание встречается преимущественно у представителей народностей, предки которых жили в бассейне Средиземного моря, особенно у армян, евреев (чаще сефардов), арабов, и лишь в 6% всех случаев у лиц прочих национальностей.

Установлено отсутствие влияния географических широт на распространение болезни. Заболевание начинается преимущественно в детском и юношеском возрасте независимо от пола.

Этиология недостаточно изучена. У становлен аутосомно-рецессивный тип наследования П. б. Предполагают наличие у больных врожденного метаболического и энзиматического дефекта, который влечет за собой нарушение иммунной и эндокринной систем, синтеза белков, протеолиза.

Патогенез во многом еще не уточнен. В основе клин, рецидивов заболевания лежит доброкачественное поверхностное асептическое воспаление серозных оболочек, гл. обр. брюшины, плевры, синовиальных покровов. Воспалительная реакция начинается с дегрануляции клеток.

О нарушении клеточного метаболизма свидетельствует частое развитие при П. б. амилоидоза (см.) независимо от тяжести течения П. б., что позволяет предположить его генетическую обусловленность. Допускают существование двух генотипических проявлений. При генотипе I первично возникают атаки П. б., затем может присоединиться амилоидоз. При генотипе II амилоидоз развивается первым, а потом появляются приступы П. б. Наряду с этим встречаются случаи П. б. без амилоидоза и случаи, когда амилоидоз является единственным проявлением заболевания.

Патологическая анатомия. Несмотря на хрон, течение П. б., грубых анатомических изменений не образуется. В межприступном периоде обнаруживают незначительное количество нежных спаек в области рецидивирующего воспаления. Во время острого приступа П. б. имеются все признаки поверхностного асептического воспаления серозных покровов. Возможен небольшой серозный выпот, инъекция и повышенная проницаемость сосудов, неспецифическая клеточная реакция, реже умеренная гиперплазия лимф, узлов. Амилоидоз, при его наличии, носит генерализованный характер с преимущественным поражением почек. По гистоиммунохим. свойствам амилоидоз при П. б. близок к вторичному амилоидозу.

Клинические проявления и течение. В зависимости от преобладающих проявлений выделяют четыре клин, варианта П. б.: абдоминальный, торакальный, суставной и лихорадочный.

Абдоминальный вариант встречается наиболее часто и при развернутой картине характеризуется симптомами острого живота (см.) с явлениями частичной кишечной непроходимости (см. Непроходимость кишечника), что подтверждается рентгенологически, и перитонита (см) При оперативном вмешательстве по поводу предполагаемого острого аппендицита, острого холецистита или тонкокишечной непроходимости обнаруживают лишь признаки поверхностного серозного перитонита и умеренный спаечный процесс. В отличие от острых хирургических заболеваний брюшной полости все симптомы исчезают спонтанно через 2—4 дня. В редких случаях, обычно после повторных оперативных вмешательств, может развиться механическая кишечная непроходимость, инвагинация или заворот кишок, чему способствуют выраженные Дискинетические процессы в жел.-киш. тракте и желчных путях, обусловленные собственно П. б. и отчетливо обнаруживаемые при рентгенол, исследовании больных, особенно проведенном во время острых болей в животе. Абдоминальные атаки, появившись, сопутствуют больному на протяжении всей жизни, имеют тенденцию к урежению с увеличением возраста и при развитии амилоидоза.

Торакальный вариант П. б. наблюдается реже он характеризуется воспалением плевры, к-рое возникает то в одной, то в другой половине грудной клетки, редко в обеих. Жалобы больного и данные обследования соответствуют клин, картине плеврита (см.), сухого или с незначительным выпотом. Все признаки обострения болезни спонтанно исчезают через 3 — 7 дней.

Суставной вариант возникает реже других в виде рецидивирующего синовита (см.). П роявляется артралгиями, моно- и полиартритом. Чаще поражаются крупные суставы, особенно голеностопные, коленные. Атаки болезни при суставном ее варианте переносятся легче, чем при других вариантах, реже рецидивируют, иногда протекают при нормальной температуре и лишь при затянувшихся артритах, длящихся больше 2—3 дней, может наблюдаться преходящий остеопороз.

Лихорадочный вариант П. б. как самостоятельный следует отличать от лихорадки (см.), сопровождающей любой вариант болезни. В последнем случае температура повышается вскоре или одновременно с появлением болей, иногда сопровождается ознобом, достигает различного уровня и снижается до нормальных цифр через 6—12, реже 24 часа. При лихорадочном варианте П. б. лихорадка является ведущим симптомом рецидива болезни; приступы напоминают малярийные пароксизмы. Они возникают редко, обычно в начале болезни, затем, в отличие от атак при абдоминальном варианте, так же, как суставные и торакальные атаки, могут полностью исчезнуть. В некоторых случаях течения болезни возможно сочетание различных ее вариантов, к-рые чаще всего проявляются в свойственном им ритме.

Течение болезни — хроническое рецидивирующее, обычно доброкачественное. Обострения протекают стереотипно, отличаясь лишь по тяжести и длительности. Лабораторные показатели при каждом обострении отражают лишь степень воспалительной реакции и нормализуются по мере стихания острой фазы болезни.

У 30—40% больных развивается амилоидоз, который может привести к почечной недостаточности. Амилоидоз возникает независимо от клин, проявлений П. б., ее длительности, частоты и выраженности приступов.

Диагноз ставят с учетом следующих критериев: 1) начало болезни в детском или юношеском возрасте, преимущественно среди определенных этнических групп; 2) нередкое обнаружение болезни у родственников; 3) периодически возникающие короткие атаки болезни (абдоминальные, торакальные, суставные, лихорадочные), не связанные с определенными провоцирующими причинами, отличающиеся стереотипностью; 4) частое обнаружение амилоидоза почек. Лабораторные показатели в основном неспецифичны и отражают остроту воспалительной реакции или степень недостаточности почек.

Дифференциальную диагностику проводят в зависимости от клин, варианта П. б. с пневмонией (см.), плевритами разной этиологии (см. Плеврит), острым аппендицитом (см.), острым холециститом (см.), различными формами артритов (см.), ревматизмом (см.), коллагенозами (см. Коллагеновые болезни), малярией (см.), сепсисом (см.), острыми инф. болезнями (при лихорадочном варианте). При первых проявлениях П. б. дифференциальная диагностика бывает весьма трудной и основывается на тщательном исключении всех болезней со сходной симптоматикой. При повторных рецидивах болезни учитывают вышеперечисленные критерии и то, что для П. б. характерны хорошее самочувствие больных в межприступный период и резистентность к любой терапии, в т. ч. антибиотиками и глюкокортикоидами во время клин, обострения.

Лечение разработано недостаточно. До 70-х гг. оно было только симптоматическим. В 1972 г. стали появляться сведения о возможности предупреждать приступы П. б. приемом внутрь колхицина в суточной дозе от 0,6 до 2 мг. В дальнейшем подтвердилась профилактическая эффективность колхицина, а также отсутствие побочных проявлений при длительном приеме указанных доз как у взрослых, так и у детей. Механизм действия препарата еще не ясен. Есть данные о его влиянии на фибриллярные внутриклеточные структуры, к-рое состоит в предотвращении дегрануляции клеток, что препятствует развитию воспаления.

Прогноз для жизни благоприятный. Наличие П. б. обычно не мешает физическому и умственному развитию, вступлению в брак. Очень частые приступы болезни могут быть причиной нетрудоспособности, а развитие амилоидоза у некоторых больных (чаще до 40-летнего возраста) приводит к почечной недостаточности и инвалидизации.

Библиография: Виноградова О. М. Периодическая болезнь, М., 1973; Heller H., S о h a r E. a. P r a s М. Ethnis distribution and amyloidosis in familial Mediterranean fever, Path, et Microbiol. (Basel), y. 24,p. 718, 1961; L ehma n T. J. a. o. Long-term colchicine therapy of familial Mediterranean fever, J. Pediat., v. 93, p. 876, 1978; Siegal S. Benign paroxysmal peritonitis, Gastroenterology, v. 12, p. 234, 1949.

Современные представления о периодической болезни и клинические рекомендации по диагностике и лечению

В статье представлены современные сведения о патогенезе, клинических проявлениях, диагностике и лечении периодической болезни. Обсуждаются клинические и лабораторные методы оценки активности заболевания и подходы к лечению больных, резистентных к колхицину, на основе подавления эффектов интерлейкина-1.

Периодическая болезнь (ПБ), более известная в англоязычной литературе под названием Средиземноморская лихорадка, является древнейшим заболеванием. Первые наблюдения ПБ были описаны еще на закате средневековья. Так, H. Reimann указывает, что в 1629 г. Aubrey сообщил о своем страдании, которое проявлялось ознобом, тошнотой, рвотой, болями в животе, длящимися до полусуток и возникающими сначала каждые 2 недели, позже ежемесячно, один раз в 3 месяца, один раз в полгода [1].

Как самостоятельная нозологическая единица ПБ была выделена только в середине ХХ столетия. В 1948 г. H. Reimann на основании 6 наблюдений объединил общим термином “периодическая болезнь” ряд синдромов, включающих периодическую лихорадку, доброкачественный пароксизмальный перитонит, циклическую нейтропению и перемежающуюся артралгию [2]. Основными критериями считали периодичность и доброкачественность течения. По этой причине понятие “периодическая болезнь” стало очень широким. Благодаря работам E. S):1–112. ohar и соавт. (1967) [3], а в нашей стране – О.М. Виноградовой (1964, 1973) [4], В.А. Аствацатрян и соавт. [5] клиническая картина ПБ была очерчена более отчетливо. После открытия гена MEFV, мутации которого приводят к развитию клинических проявлений ПБ, были сформулированы окончательные критерии ПБ.

Тем не менее, сохраняет актуальность выделение особого обобщающего термина для всех периодических синдромов, клинические проявления и принципы диагностики которых сходны. Учитывая их наследственный характер, широко применяется термин семейные периодические лихорадки, которые, помимо ПБ, включают в себя криопиринопатии (семейная холодовая крапивница, синдром Макла-Уэллса, NOMID-CINCA синдром), гипериммуноглобулинемию D (дефицит мевалонаткиназы), TRAPS):1–112. (синдром, обусловленный мутацией гена рецептора к фактору некроза опухоли [ФНО]-α) и некоторые другие. Все эти заболевания характеризуются беспричинно повторяющимися приступами лихорадки в сочетании с воспалением кожи, серозных оболочек и суставов [4]. В основе патогенеза ведущую роль играют генетически детерминированные нарушения врожденного иммунитета, а механизмы специфического иммунитета – гуморального, связанного с синтезом аутоантител, и Т-клеточного, не имеют значения [5].

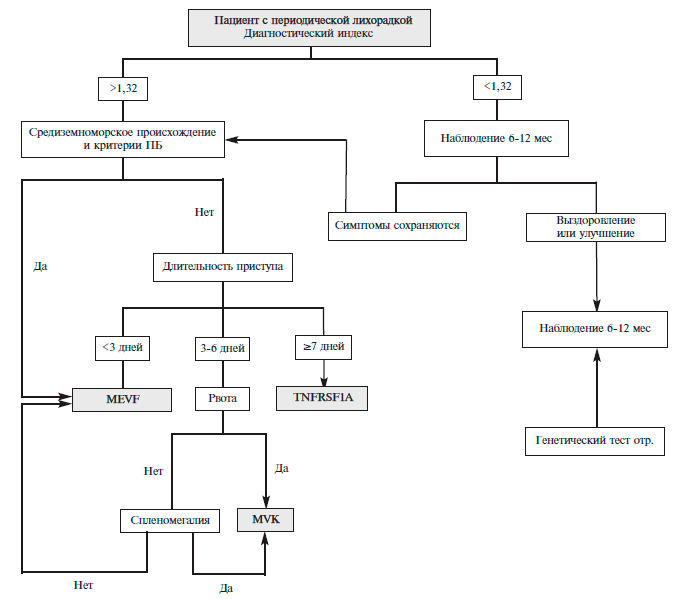

Клиническое предположение о наличии этих синдромов может возникать преимущественно у молодых пациентов с приступами болей в животе, грудной клетке в сочетании с афтозным стоматитом, диареей при наличии подобных признаков у родственников (табл. 1) [8]. Для оценки риска семейных периодических лихорадок предложен специальный индекс [9], автоматизированный расчет которого, предлагается на сайте Eurofever Project (https://www.printo.it/eurofever/index. asp). Паци ен там с высоким риском следует проводить генетическое тестирование для исключения семейных периодических лихорадок. У выходцев из Средиземно морья и Кавказа с непродолжительными приступами (менее 3 дней) в первую очередь следует исключать ПБ, у остальных пациентов с длительностью приступов до недели и эпизодами рвоты следует думать о дефиците мавалонаткиназы с развитием гипериммуноглобулинемии D, приступы длительностью более недели являются основанием для исключения TRAPS):1–112. (рис. 1). У пациентов с низким риском предлагается наблюдение за течением болезни с последующим повторным обсуждением показаний к генетическому исследованию на семейные периодические лихорадки.

Эпидемиология периодической болезни

Одним из признаков наследственной природы ПБ является этноассоциированный характер болезни – ее широкое распространение у народов, проживающих в бассейне Средиземного моря – армян, евреев-сефардов и, реже, арабов, турков, была показана разными авторами на больших группах больных. По данным О.М. Ви но градовой лица других национальностей среди больных ПБ встречались лишь в 2% случаев [4]. Среди 86 носителей гена ПБ, наблюдавшихся J. S):1–112. amuels и соавт. [10], необычно высоким было число итальянцев и евреев-ашкенази. Однако и в этой группе 96% пациентов оказались представителями средиземноморской популяции. В группе из 150 больных ПБ, обследованных О.М. Виноградовой [4], 88,6% составили армяне. В последние годы эту болезнь на территории России широко диагностируют у азербайджанцев, представителей разных народов Северного Кавказа, имеются также отдельные наблюдения ПБ среди русских и украинцев, преимущественно жителей южных регионов России. Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному пути. Это означает, что у родителей симптомы заболевания обычно отсутствуют, однако в больших семьях болезнь может проявиться у родных или двоюродных братьев/ сестер, дяди или дальнего родственника.

Ген, ответственный за ПБ, был клонирован в 1997 году и обозначен аббревиатурой MEFV (MEditerranean FEver) [11,12], в том же году были идентифицированы 8 основных мутаций гена. Ген MEFV располагается на коротком плече 16 хромосомы центромерно к гену гемоглобина- α, рядом с генами, ответственными за аутосомно-доминантный поликистоз почек и туберозный склероз 14. Показано, что среди евреев-сефардов, выходцев из Испании, частота носительства MEFV составляет от 1:16 до 1:8 (при распространенности ПБ в этой популяции от 1:250 до 1:1000) [15]. Частота носительства среди евреев-ашкенази Южной Европы почти на 2 порядка ниже – 1:135 (при распространенности ПБ 1:73000). Частота носительства среди американских армян составляет 1:7 [16].

Причина сохранения в современной средиземноморской популяции высокой частоты носительства MEFV остается неясной, однако сочетание ее с многочисленностью аллелей MEFV может свидетельствовать в пользу благоприятных условий для естественного отбора гетерозигот-носителей этих аллелей, по аналогии с распространенностью гена серповидноклеточной анемии в эндемичных очагах малярии.

Клиническая картина и диагноз

Продуктом MEFV является белок пирин, или маренострин (от латинского Mare Nostrum – Средиземное море) [11,12]. Одним из отличительных свойств пирина является наличие В30.2-домена. Кроме того, в молекуле пирина обнаружены 2 локуса потенциального связывания с ядром, а α-спиральный и В-box-домены могут обеспечивать взаимодействие с другими белками. Все выявленные в настоящее время мутации, ассоциирующиеся с ПБ, касаются изменений в В30.2-зоне пирина.

Экспрессия MEFV происходит почти исключительно в гранулоцитах и не наблюдается в лимфоцитах и моноцитах [11]. Не обнаруживают экспрессию гена и в других тканях. Согласно основной в настоящее время рабочей гипотезе пирин является базовым регулятором воспалительного ответа нейтрофилов. Соответ ственно, структурные изменения в молекуле пирина могут изменить функцию контроля и способствовать постоянному провоспалительному потенциалу нейтрофилов.

Немутантный пирин ингибирует адапторный белок AS):1–112. C, который кроме участия в апоптозе формирует ядро инфламмасомного комплекса путем гомотипического взаимодействия с белком NLRP и каспазой, что ведет к активации интерлейкина (ИЛ)-1 β. Инфламма сома – макромолекулярная платформа в цитоплазме, устойчивая к внутриклеточным механизмам деградации белков и, в силу этого, способная обеспечить реализацию провоспалительной активности клетки. Суще ствует несколько разновидностей инфламмасом. При ПБ и других семейных периодических лихорадках основное значение придают инфламмасоме на основе белка NLRP3 – криопирина. В качестве основной причины развития ПБ рассматривают утрату ингибиторного эффекта мутантного пирина на AS):1–112. C и, как следствие, активацию каспазы-1 [17], либо формирование пирином собственной инфламмасомы [18]. Однако роль мутаций домена B30.2 в развитии ПБ остается спорной; возможно, пирин может проявлять как про-,так и противовоспалительные свойства в зависимости от конкретных условий. Значение мутантного пирина в усилении секреции ИЛ-1 β при ПБ подтверждается купированием приступа ПБ при парентеральном введении ингибиторов ИЛ-1 [19].

Таким образом, в настоящее время несомненным диагностическим критерием ПБ является выявление гомозиготного носительства мутаций пирина. Однако у 20% больных клинические признаки ПБ развиваются при наличии только одной мутации. У таких пациентов сохраняют диагностическое значение клинические критерии болезни, в частности эффективность колхицина. Окончательный диагноз в этом случае может быть установлен только через 6-12 месяцев наблюдения за эффектом колхицина.

Важное значение имеет осмотр пациента во время периодических приступов заболевания, которые проявляются лихорадкой в сочетании с абдоминалгиями, торакалгиями, артралгиями и другими, более редкими, проявлениями. Указанные проявления могут возникать в различных сочетаниях или с разной периодичностью, обычно выделяют абдоминальный, торакальный, лихорадочный, реже суставной варианты ПБ.

Болезнь возникает преимущественно в детском или юношеском возрасте, чаще у мужчин, и характеризуется хроническим течением с обострениями и ремиссиями, возникающими от разнообразных причин и через различные сроки. Между приступами болезненные проявления отсутствуют, а во время приступа болезни многие пациенты сохраняют работоспособность. Приступы продолжаются от 12 ч до 3 суток, а затем самостоятельно разрешаются. Продолжительность межприступного периода у одного и того же пациента составляет от нескольких дней до нескольких месяцев, иногда приступы следуют один за другим с промежутками в 1-3 дня, но возможны и длительные ремиссии до нескольких лет. Характерный признак болезни, имеющий диагностическое значение, – стереотипность приступов. Пациенту, как правило, без труда удается отличить боль и лихорадку, вызванные приступом болезни, от подобных симптомов другого генеза.

Лихорадка, которая у нелеченных больных, как правило, достигает высоких значений и сопровождается потрясающими ознобами, является практически постоянным симптомом приступа. Выделение особой лихорадочной формы болезни обосновывается тем, что другие симптомы, включая абдоминалгии, встречаются реже. Однако В.М. Арутюнян и соавт. полагают, что острый асептический серозит, хотя бы и кратковременный, является облигатным проявлением болезни, в связи с чем нецелесообразно расширять классификацию болезни за счет лихорадочной и суставной форм, а достаточно ограничиться тремя формами – абдоминальной, торакальной и смешанной [20].

Абдоминальный вариант наблюдается у 91% больных [11,12]. В основе абдоминального варианта ПБ лежит рецидивирующее доброкачественное воспаление серозной оболочки брюшной полости с преобладанием экссудативной реакции над пролиферативной, что подтверждается малым количеством спаек, несмотря на частоту приступов. В воспалительный процесс вовлекаются брыжейка, серозная оболочка кишки, печени, селезенки, диафрагмы. Абдоминалгии обычно сопровождаются симптомами раздражения брюшины и вялой перистальтикой, что наряду с лихорадкой и лейкоцитозом периферической крови создает существенные дифференциально-диагностические сложности и ведет к необоснованной лапаротомии.

Торакальный вариант, в основе которого лежит асептический плеврит, наблюдается у 57% пациентов [11, 12]. При рентгеноскопии грудной клетки во время приступа отмечают ограничение подвижности купола диафрагмы, небольшой выпот в синусе над диафрагмой, реже дисковидные ателектазы, все эти явления затем полностью исчезают, но у трети больных возникают спайки.

Артрит и артралгии развиваются у 45% больных [11,12], очень редко как единственное проявление болезни. Суставные проявления имеют характер летучих артралгий, моноартрита, реже полиартрита, чаще вовлекаются коленные и голеностопные суставы. По окончании приступа эти явления полностью исчезают, не оставляя пролиферативных изменений. Ревматоид ный фактор, антистрептококковые антитела не определяются.

Редко (13%) встречается рожеподобная эритема в виде болезненных плотноватых пятен диаметром 10-15 см обычно в области голеностопных суставов [11,12].

Самым тяжелым осложнением является АА-амилоидоз, строящийся из циркулирующего белка-предшественника S):1–112. AA, близкого С-реактивному белку. Частота амилоидоза значительно отличается по данным разных авторов. О.М. Виноградова на примере популяции бывшего СССР указывает частоту амилоидоза 41,3%. Аме риканские авторы, обследовавшие популяцию армян, проживающих в США, сообщают о низкой частоте амилоидоза – 2% [8,21]. В любом случае, прогноз болезни определяется наличием и тяжестью амилоидоза. Клинические проявления амилоидоза характерны для АА-типа, при котором основным органом-мишенью являются почки. В течении амилоидной нефропатии обычно удается выделить три стадии – протеинурическую, нефротическую и стадию почечной недостаточности. Особенностью амилоидоза является сохранение высокой протеинурии на стадии хронической почечной недостаточности [22]. Нелеченный ААамилоидоз в рамках ПБ обычно прогрессирует быстрее, чем при других воспалительных заболеваниях: 5- и 10летняя выживаемость составляет соответственно 48% и 24%, соответственно, а при вторичном АА-амилоидозе другой этиологии – 77% и 44% [23].

Широко распространено мнение о наследственном характере амилоидоза при ПБ. Так, у больных ПБ с отягощенным по амилоидозу семейным анамнезом риск амилоидоза увеличивается в 6 раз [24]. Описан так называемый фенотип II ПБ (некоторые исследователи ставят под сомнение наличие фенотипа II, учитывая его исключительную редкость [25]), при котором клинически выраженных приступов не бывает, однако развивается АА-амилоидоз. При этом у родственников нередко регистрируется клиника несомненной ПБ.

Благодаря обнаружению в последние годы гена ПБ и его продукта – белка пирина показаны различные механизмы наследования ПБ и АА-амилоидоза. Пирин непосредственно не участвует в метаболизме S):1–112. AA, а гены обоих белков располагаются в разных хромосомах (гены S):1–112. AA обнаружены в 11 хромосоме). Таким образом, ПБ в настоящее время, подобно другим хроническим воспалительным процессам, рассматривают в качестве пускового фактора вторичного АА-амилоидоза.

У больных ПБ описаны единичные наблюдения асептического менингита, перикардита, миалгий, узелкового полиартериита, гломерулонефрита, пурпуры Шенлейн-Геноха, клиническое значение которых не вполне ясно [4]. Спленомегалия, как правило, сопутствует амилоидозу [4].

Оценка активности аутовоспалительных заболеваний

Первая попытка создания критериев активности аутовоспалительных заболеваний была предпринята группой ученых из Клиники Шиба (Израиль) в отношении ПБ [26]. В разработанной ими шкале учитываются возраст на момент начала заболевания, частота приступов, наличие артритов, рожеподобной эритемы и доза колхицина, необходимая для достижения ремиссии болезни. В 2005 г. ученые из той же клиники провели дополнительное исследование, в котором показали недостаточность этой шкалы для корректной оценки активности болезни [27]. С использованием статистических методов были разработаны новые критерии тяжести ПБ (модифицированные критерии Тель Хашомер), которые отличаются для больных, принимающих и не принимающих колхицин [27].

Эксперты рабочих групп EUROFEVER и EUROTRAPS):1–112. попытались разработать единые критерии активности семейных периодических лихорадок с использованием дельфийского метода и метода номинальных групп [28]. Для каждого заболевания были выделены симптомы, которые, по мнению экспертов и опрошенных больных, свидетельствуют о его высокой активности. В опроснике для больных содержатся ежедневные сведения о наличии и выраженности симптомов в баллах. По завершении месяца сумма баллов делится на количество дней в месяце (30 или 31): максимальной активности соответствует 13 баллов для криопиринопатий и 16 баллов для ПБ, HIDS):1–112. и TRAPS):1–112.

Традиционными методами подтверждения воспалительной природы заболевания и оценки его активности являются подсчет лейкоцитов крови и измерение показателей острофазового воспаления – СОЭ, уровня С-реактивного белка (СРБ), фибриногена и других.

Нередко при аутовоспалительных заболеваниях развивается анемия, как правило, нормохромная нормоцитарная, которая является следствием хронического воспаления (анемия хронических заболеваний). Веду щую роль в ее патогенезе играют провоспалительные цитокины – ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 и интерферон-g [30,31]. Так, ФНО-α снижает эритропоэз за счет непосредственного блокирующего действия на рост эритроидных клеток-предшественниц и активации их апоптоза в костном мозге [32–34]. ИЛ-6 также подавляет костномозговую пролиферацию эритроидных клеток-предшественниц, снижает синтез эритропоэтина, через стимуляцию печеночной продукции гепсидина блокирует макрофагальное депо железа и его абсорбцию энтероцитами [35].

В последнее время исследователи стали уделять внимание новому показателю активности воспаления – отношению нейтрофилы/лимфоциты – ОНЛ (в норме оно равно 0,78-3,53 с медианой 1,65) [36]. Это надежный маркер, который может быть легко определен по результату клинического анализа крови. В настоящее время показана способность этого показателя отражать активность воспаления при ПБ. А. Ahsen и соавт. определяли ОНЛ и концентрацию СРБ у 62 больных ПБ в стадии ремиссии и 41 здорового человека [37]. Как ОНЛ, так и концентрация СРБ у больных с ремиссией ПБ были выше, чем у здоровых людей. Отмечена умеренная корреляция между этими параметрами (r=0,449, p

Лечение периодической болезни

Несмотря на наследственный характер ПБ в настоящее время существуют эффективные методы ее лечения. С 1970 г. в практику вошел колхицин, который позволил не только предупреждать приступы болезни, но также проводить лечение и профилактику амилоидоза, что существенно улучшило прогноз больных. Механизм противовоспалительного действия колхицина может быть связан с торможением дегрануляции полиморфноядерных лейкоцитов, способностью уменьшать продукцию ИЛ-1, снижать проницаемость сосудистой стенки. Известный цитостатический эффект колхицина в применяемых дозах, по-видимому, незначителен. Ежедневный прием 1-2 мг колхицина позволяет прово дить надежную профилактику приступов ПБ и амилоидоза. Терапевтическая доза при уже развившемся амилоидозе составляет 2 мг/сут. По данным клиники им. Е.М. Тареева колхицин эффективен даже у большинства больных с нефротическим синдромом, однако эффект наступает не сразу, спустя 2-4 года постоянного приема колхицина. Эффективность препарата при амилоидозе почек резко снижается на стадии почечной недостаточности, свидетельствующей о тяжести склеротических изменений.

Указанные дозы обычно хорошо переносятся, в том числе при многолетнем приеме. Нередко развивающаяся в начале лечения диарея носит преходящий характер и, как правило, не требует полной отмены препарата.

Приблизительно у 15-20% больных колхицин оказывается изначально неэффективным. Представление о ПБ как о внешней инфламмасомопатии позволило рекомендовать назначение ингибиторов ИЛ-1 пациентам, резистентным к лечению колхицином. В Рос сийской Федерации зарегистрирован канакинумаб (Иларис®) – человеческие моноклональные IgG1 антитела к ИЛ-1, которые связываются с цитокином и блокируют его взаимодействие с рецепторами. Канакинумаб обладает длительным периодом полувыведения (21-28 дней), что позволяет вводить его подкожно каждые 8 недель. Рекомендуемая стартовая доза у взрослых составляет 150 мг один раз в 4 недели, при необходимости ее можно увеличить до 300 мг.

Эффективность и безопасность канакинумаба изучались у больных с различными аутовоспалитель ными заболеваниями. В двойном слепом, плацебоконтролируемом, рандомизированном исследовании, состоявшем из 3 час тей, 35 пациентов с криопиринассоциированным периодическим синдромом (КАПС; синдром Макла-Уэллса у 33 и синдром NOMID/CINCA у 2) получали канакинумаб в течение 48 недель [52]. Во время части 1 всем пациентам вводили канакинумаб в дозе 150 мг подкожно. Если в течение 15 дней после введения препарата наблюдался полный ответ (отсутствие активности или минимальная активность по оценке исследователя и концентрации СРБ и S):1–112. AA ТАБЛИЦА 1. Эффективность канакинумаба в исследовании CLUSTER

Заключени

Представленная нами проблема ПБ демонстрирует достижения молекулярно-биологических исследований в современной практической медицине, показывает возможности диагностики и лечения на основе знаний о молекулярных механизмах ПБ. Последнее особенно важно с практических позиций, поскольку возможность выделения аутовоспалительных реакций с центральной ролью нейтрофила среди патофизиологических механизмов позволяет определить критерии индивидуального подхода к лечению с выбором патогенетически обоснованного средства подавления активности ПБ. Главным препятствием в диагностике и лечении больных ПБ остается низкая информированность врачей об этом заболевании, хотя в этнических группах высокого риска заболевание встречается с частотой 1-3 на 1000.