Болезнь барлоу что это

Что такое пролапс митрального клапана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Карченова Е. В., кардиолога со стажем в 37 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

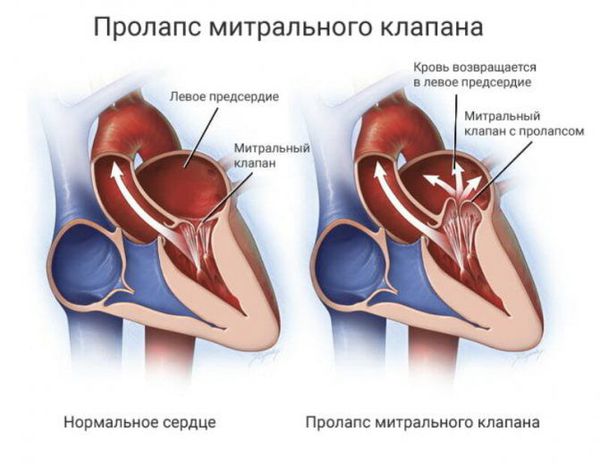

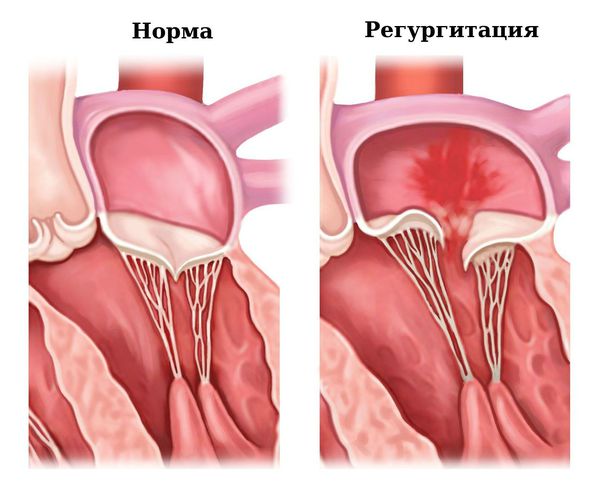

Из предсердий кровь должна поступать в желудочки сердца. Однако при определённой величине прогиба створки возможна митральная регургитация — обратный ток крови из желудочка в предсердие. Это может вызвать увеличение полости предсердия, повышенное гидростатическое давление и нагрузку на него.

Распространённость пролапса митрального клапана

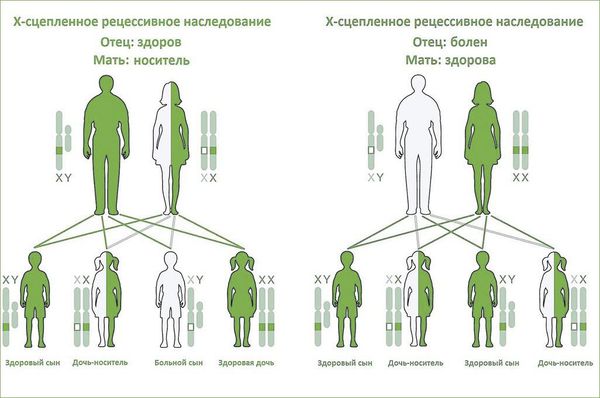

Выделяют первичный (врождённый) пролапс митрального клапана и вторичный (приобретённый). Первичный ПМК бывает семейным (наследственным) или несемейным (случайным).

Причины пролапса митрального клапана

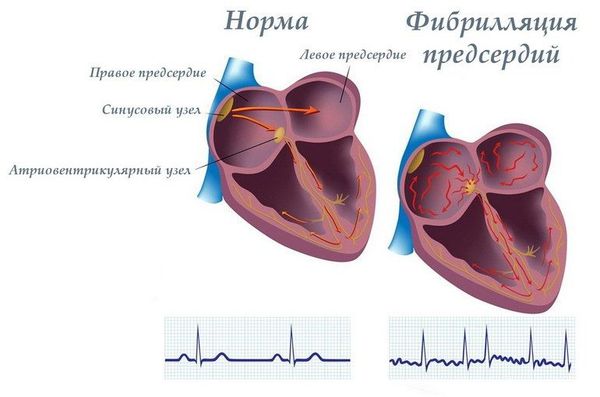

Отмечается увеличение частоты случаев пролапса митрального клапана, ассоциированных со вторичным дефектом межпредсердной перегородки и/или левосторонними атриовентрикулярными дополнительными проводящими путями, а также с наджелудочковыми аритмиями.

Вторичным считают прогиб створки митрального клапана, который возникает в результате воспаления или повреждения окружающих тканей и самого клапана. ПМК вторичной природы может быть следствием различных состояний:

Симптомы пролапса митрального клапана

Болевой синдром в груди чаще сосредоточен в области сердца, бывает длительным, в отличие от стенокардии, он не связан с физической нагрузкой. Пациенты обычно описывают острые, «колющие» боли, однако обычно они не являются предвестниками тяжёлого состояния.

Симптомы врождённого и приобретённого ПМК

При врождённом пролапсе митрального жалоб у пациентов может не быть вовсе или они незначительны и не сильно беспокоят.

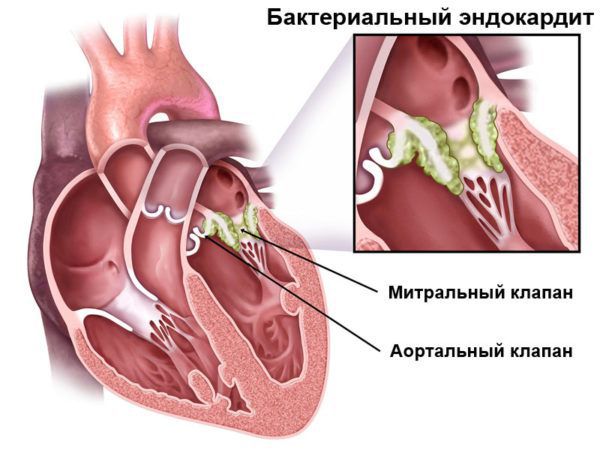

Приобретённый пролапс митрального клапана возникает после тяжёлых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, ревматических заболеваний сердца, инфекционного септического эндокардита и в редких случаях при травме грудной клетки. Отдельных жалоб из-за пролапса митрального клапана может не быть, но пациента беспокоят симптомы основных болезней, например одышка при небольшой физической нагрузке и отёки.

Симптомы пролапса митрального клапана у детей

Симптомы ПМК у детей те же, что и у взрослых: повышенная утомляемость, психоэмоциональная неустойчивость и ощущение перебоев в работе сердца.

Патогенез пролапса митрального клапана

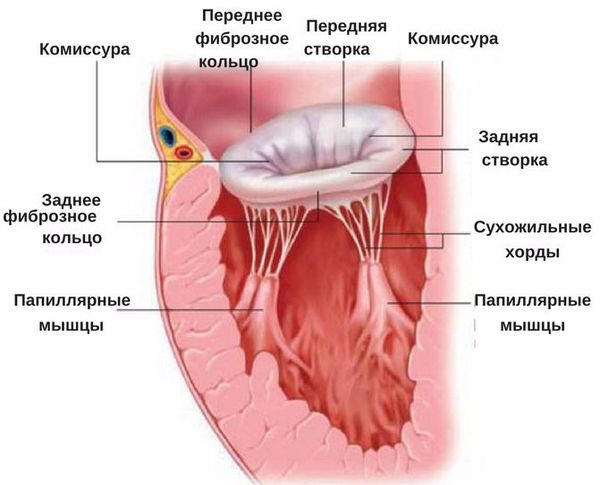

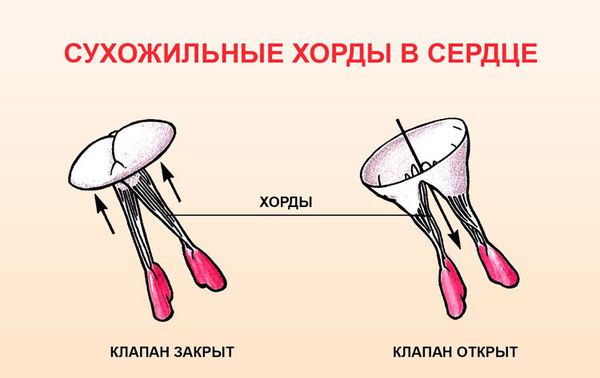

Строение митрального клапана [3] [4]

Многочисленными исследованиями показано, что митральный клапан в норме состоит из трёх зон, расположенных от кольца клапанного отверстия до свободного края клапана:

Механизм развития ПМК различен при первичных и вторичных пролапсах. При первичной патологии прогиб створок митрального клапана происходит из-за избыточности ткани створки и включает в себя как неизменённые, так и деформированные участки створок. Основные особенности внутреннего строения при первичном пролапсе митрального клапана:

Всё это приводит к тому, что в период систолы под влиянием внутрижелудочкового давления створки прогибаются в сторону левого предсердия. По мере взросления человека увеличивается нагрузка на все органы, в том числе и на клапаны сердца. Так как ткани митрального клапана имеют более «хрупкое» строение, у людей с генетически обусловленными особенностями клапан начинает провисать, хорды, которые его удерживают, утолщаются или удлиняются. В результате кровь движется в обратном направлении (регургитация) из желудочка в предсердие.

В связи с вегетативной дисфункцией ( нарушением регулирования сосудистого тонуса) у пациентов появляются боли в области сердца, нарушения ритма, нестабильное артериальное давление, липотимии (предвестники обмороков — слабость, бледность, нарушение потоотделения), гипервентиляционный (одышка) и астенический синдромы.

При вторичном пролапсе имеется поверхностный фиброз (уплотнение, рубцевание) створок клапана, истончение и/или удлинение хорд и нарушение желудочковой жёсткости. При этом сами «листочки» клапана теряют эластичность из-за недостатка фиброэластина. Уплотняется мышечное кольцо клапана, в результате чего размер отверстия и площадь створок клапана перестают совпадать. Это приводит к обратному «забросу» крови, недостаточности митрального клапана, от степени которой зависит состояние и самочувствие человека.

Классификация и стадии развития пролапса митрального клапана

Пролапс классифицируют по степени прогиба (пролапса) створок клапана:

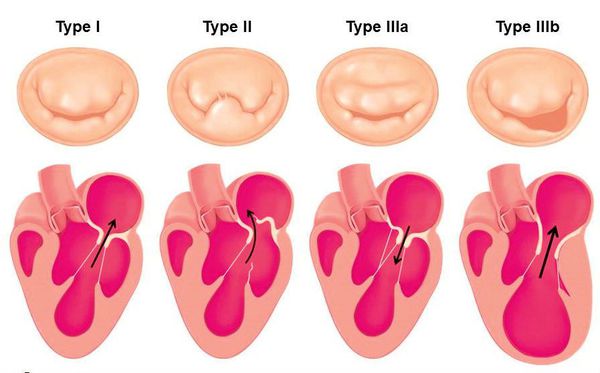

На прогноз клинического течения пролапса митрального клапана влияет наличие и степень митральной регургитации. Согласно Клиническим рекомендациям, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году, для оценки типа и степени митральной регургитации применяется анатомо-функциональная классификация по Карпантье [12] :

Тип I. Нормальная подвижность створок:

Тип II. Прогибание створок:

Тип III. Ограничение подвижности створок.

Тип IIIА. Нормальные сосочковые мышцы:

Тип IIIБ. Аномалия сосочковых мышц:

При пролапсе митрального клапана может развиваться митральная недостаточность. Она бывает первичной и вторичной:

В зависимости от степени регургитации выделяют 4 степени митральной недостаточности:

Диагностируют и оценивают степень тяжести регургитации при проведении эхокардиографии с помощью специальных программ.

Осложнения пролапса митрального клапана

Наиболее тяжёлыми осложнениями пролапса митрального клапана являются:

Несмотря на то, что у мужчин пролапс митрального клапана встречается реже, тяжесть осложнений этого заболеваний у них более выражена. Этот факт требует дальнейшего изучения, так как его причина неизвестна.

Диагностика пролапса митрального клапана

Критерии постановки диагноза

Пролапс митрального клапана чаще всего диагностируется неинвазивными методами обследования — врач учитывает жалобы пациента и наследственность. Но окончательный диагноз устанавливается с помощью трансторакальной эхокардиографии.

Инструментальные методы диагностики

При аускультативном обследовании (выслушивании сердца) с помощью стетоскопа врач может услышать характерный систолический щелчок и/или поздний систолический шум над верхушкой сердца. В положении пациента стоя систолические щелчок и шум появляются в начале систолы (сокращения). В положении пациента лежа или сидя на корточках эти звуковые феномены уменьшаются.

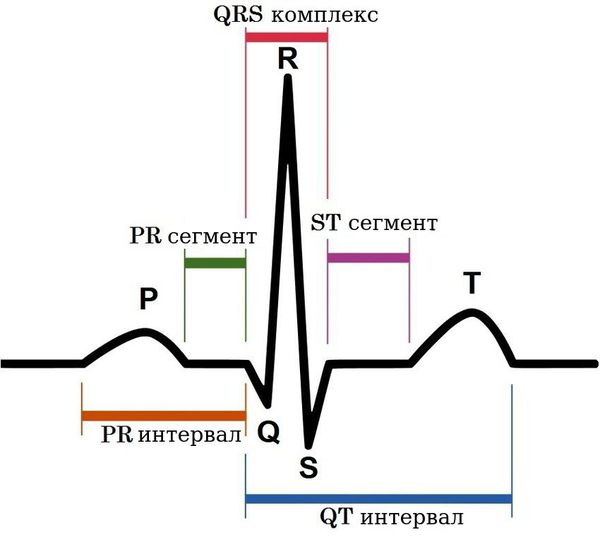

На электрокардиограмме можно обнаружить неспецифические изменения сегмента ST и зубца Т в отведениях III и aVF. При наличии пролапса митрального клапана на ЭКГ можно диагностировать феномен предвозбуждения («синдром укороченного PQ»), наджелудочковые (предсердные) тахикардии, желудочковую экстрасистолию.

Рентгенограмма грудной клетки может быть вариантом нормы или обнаружить признаки сглаженного лордоза («прямая спина»). Расширение сердца может быть диагностировано у некоторых больных с очень маленьким переднезадним размером грудной клетки.

Трансторакальная эхокардиография ( Эхо-КГ). Проводится с помощью ультразвукового датчика, поставленного врачом на определённые точки грудной клетки. Является самым важным рутинным методом обследования в диагностике пролапса митрального клапана. К отличительным и важным эхокардиографическим признакам данной патологии относят прогиб задней или обеих створок митрального клапана в полость левого предсердия в середине систолы, в позднюю систолу или во всю систолу. Чаще встречается прогиб (провисание) митрального клапана в середине систолы, что соответствует данным, получаемым при аускультации и при ангиографии.

Существуют и другие эхокардиографические признаки, они неспецифические, но высокочувствительные:

Трансторакальную эхокардиографию рекомендуется проводить каждые 6-12 месяцев всем бессимптомным пациентам с умеренной или тяжёлой митральной регургитацией. Это необходимо, чтобы оценить фракцию выброса (насосную функцию сердца, в норме она должна быть не менее 55 %) и конечный систолический размер.

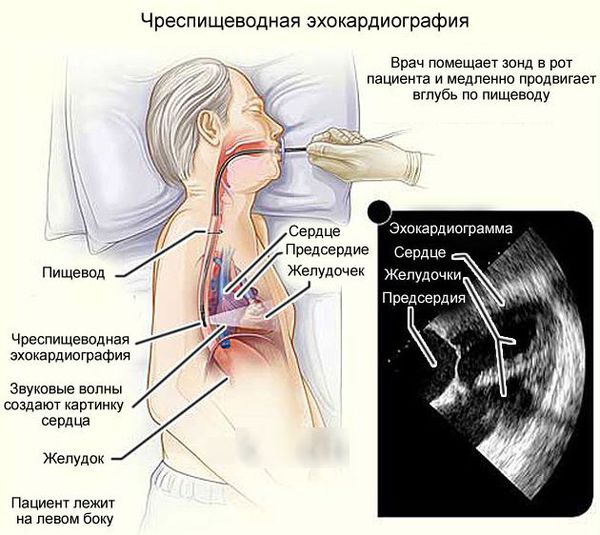

Чреспищеводная эхокардиография. Это ультразвуковое исследование, при котором датчик вводится в пищевод. Показано только при отсутствии противопоказаний в следующих случаях:

Разновидностью пролапса является так называемый болтающийся клапан (floppy mitral valve). Обычно он обнаруживается при разрыве хорд или отрыве папиллярной мышцы (чаще встречается при остром инфаркте миокарда). При эхокардиографии в В-режиме отчётливо видно свободно перемещающуюся сосочковую мышцу и «болтающуюся» створку митрального клапана. Створка совершает неправильные, произвольные движения в диастолу (период расслабления сердечной мышцы) и «проваливается» в полость левого предсердия в систолу желудочков. В М-режиме характерными эхокардиографическими признаками такого клапана является наличие:

Радионуклидная равновесная вентрикулография проводится для оценки фракции выброса и оценки степени тяжести сердечной недостаточности. Метод основан на внутривенном введении радионуклида с фиксацией его на эритроцитах крови и последующей количественной оценкой сократительной способности сердца.

Дифференциальная диагностика

Стратегия и тактика ведения пациента зависит от происхождения пролапса — врождённый он или приобретённый, поэтому дифференциальная диагностика проводится только между этими типами пролапса митрального клапана.

Лечение пролапса митрального клапана

При неосложнённом пролапсе митрального клапана лечение в большинстве случаев не требуется. В том числе лечение не назначают при колющих болях в области сердца и простых аритмиях. Пациенту рекомендуется обычный образ жизни, регулярные физические нагрузки, клинический контроль каждые 3-5 лет. Полезными аэробными нагрузками являются плавание, ходьба в быстром темпе, особенно «скандинавская», лыжи и велосипед.

В каких случаях требуется лечение ПМК

Медикаментозное лечение пролапса митрального клапана назначается при определённых клинических проявлениях. Больному с приступами сердцебиения, влияющими на функцию сердца, можно назначить препарат из группы β-адреноблокаторов. Если при перемене положения тела случаются потери сознания (ортостатические коллапсы), советуют увеличить количество жидкостей и соли.

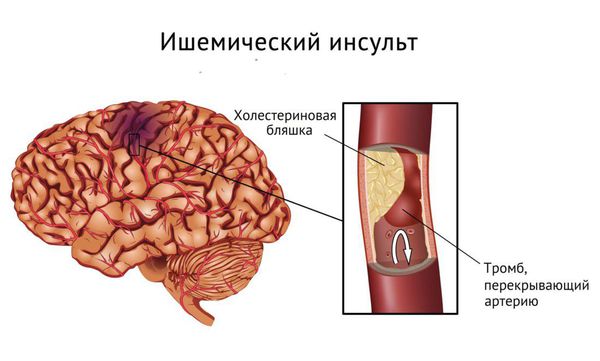

Больному с перенесённой транзиторной ишемической атакой и ишемической болезнью сердца рекомендуется профилактическая доза ацетилсалициловой кислоты (выбирается лечащим врачом).

Больным с тяжёлой митральной недостаточностью и фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией) рекомендуется назначение противосвёртывающей (антикоагулянтной) терапии, рассматривается способ хирургического лечения ПМК.

При тяжёлой митральной недостаточности, которая чаще всего возникает при растяжении или отрыве хорд митрального клапана, проводится реконструктивное хирургическое лечение. Операция, как правило, восстанавливает рабочие функции сердца. Хирургическое вмешательство на митральном клапане зависит от особенностей работы сердца у конкретного пациента и состояния его клапана. Возможно проведение реконструкции митрального клапана, протезирования клапана с сохранением части или всего митрального аппарата и протезирование с удалением митрального аппарата.

Людям с высоким операционным риском проводится полностью эндоскопическая клапаносохраняющая операция (т. е. без разреза на грудной клетке, через сосуды) с помощью инновационной технологии 3D-визуализации (в России — с 2018 года, НМИЦ им. акад. Е. Н. Мешалкина).

Как лечить ПМК при дисплазии соединительной ткани

Пациентам следует принимать курсами препараты, которые стимулируют образование коллагена: аскорбиновую кислоту, витамины группы В, магний оротат (но его не назначают пациентам младше 16 лет), хондропротекторы, некоторые БАДы и препараты с фосфорными соединениями.

Прогноз. Профилактика

Прогноз заболевания в целом благоприятный, однако важным является клиническое наблюдение за пациентами. Целью динамического клинического наблюдения является оценка степени недостаточности митрального клапана.

При отсутствии митральной недостаточности и бессимптомном течении достаточно повторять допплерэхокардиографию каждые 3-5 лет.

Пациентам, у которых есть выраженная митральная регургитация, миксоматозная дегенерация, увеличение створок, удлинение хорд, фракция выброса левого желудочка менее 50 %, необходимо каждые 6 месяцев проводить ЭКГ и эхокардиографию, а также мониторирование ЭКГ по Холтеру. При необходимости выполняется чреспищеводная эхокардиография.

Наличие пролапса митрального клапана часто не нарушает физическую выносливость, поэтому среди людей с пролапсом митрального клапана и гипермобильными суставами можно встретить известных спортсменов, цирковых акробатов, артистов балета.

Однако не всем людям с ПМК разрешены занятия спортом. Спортивные нагрузки не рекомендуются больным с пролапсом митрального клапана, у которых выявлено более одного из следующих признаков:

Таким лицам можно рекомендовать аэробные нагрузки, бильярд, гольф, боулинг и стрельбу.

Может ли измениться прогноз при ПМК

Прогноз может ухудшиться при чрезмерных физических нагрузках и частых нелеченых инфекциях. В результате степень пролапса может усилиться и появляются признаки сердечной недостаточности.

Беременность при ПМК

Пролапс митрального клапана (диагностика, клинические и функциональные проявления, характер изменений данных функциональных методов исследования во время беременности)

УЗИ сканер HS70

Точная и уверенная диагностика. Многофункциональная ультразвуковая система для проведения исследований с экспертной диагностической точностью.

Пролапс митрального клапана означает прогибание, выбухание створок клапана в полость левого предсердия во время систолы желудочков. Существует множество названий патологии: синдром Барлоу, синдром Энгла, синдром позднего систолического шума и аномальной Т-волны, синдром «хлопающего клапана», «парусящий клапан», баллонная деформация митрального клапана, «сегментарная кардиопатия». Гемодинамические нарушения при синдроме пролапса митрального клапана обусловлены нарушением замыкательной функции клапана и митральной регургитацией.

Работами более позднего периода отмечено, что изолированное поражение задней створки митрального клапана наблюдается редко, значительно чаще имеется поражение двух створок (D.C. Sahn et al.) [3]. Возможно также изолированное поражение только передней створки (F. Vernejoul et al.) [4].

Таким образом, к причинам первичного пролабирования створок митрального клапана относятся:

При первичном пролабировании митрального клапана в основе лежит неполноценность соединительно-тканных структур и малые аномалии клапанного аппарата.

К причинам вторичного пролапса митрального клапана относятся:

Клиника при пролапсе митрального клапана разноообразна: от бессимптомной до выраженной клинической картины с внезапной смертью больных. Смертность при данной патологии составляет 0,4% (G.Faire et al. [5], N. Dahchin et al. [13]). Имеется предположение, что выбухание задней створки митрального клапана приводит к рефлекторному спазму неизмененных коронарных артерий. Возникающая при этом острая ишемия может стать причиной гибели больных, однако заранее предсказать синдром внезапной смерти невозможно (N. Dahchin et al. [13]).

Указывается на риск возникновения бактериального септического эндокардита на пролабирующей створке (М.К. Осколкова, [14]). Увеличение интервала Q-T, наблюдаемое при этой патологии, является продромом к возникновению аритмий. Данное клиническое наблюдение существенно в свете того, что по последним данным, аритмия является наследственной патологией, обусловленной нарушениями в натриевом канале (S.G. Priori, [15].

При пролапсе необходимо обращать внимание на признаки физического развития: для первичного поражения митрального клапана характерна плоская грудная клетка и слабое развитие мускулатуры.

Материалом для анализа пациентов с пролабированием митрального клапана вне беременности служили результаты ультразвукового сканирования сердца 41 пациента и верификация данных по результатам катетеризации полостей сердца, проведенной в 46% (19 больных) наблюдений. Исследование проведено в лаборатории внутри-сердечных методов исследования института хирургии им. А.В.Вишневского РАМН в период 1977-1980 гг.

По данным ультразвукового сканирования установлено, что пролабирование передней створки (14 больных) на эхокардиограме проявляется не только задним систолическим движением передней створки в систолу, но также, в некоторых наблюдениях, передним систолическим движением передней створки митрального клапана. Аналогичные данные в 1978 году опубликованы A. Weyman [16]. Пролапс задней створки митрального клапана (19 наблюдений) на эхокардиограмме выражен задним систолическим движением задней створки митрального клапана в систолу. Сочетание прогибания обеих створок отмечено в 11 наблюдениях. Сопоставление фонокардиограммы и ультразвуковых данных не выявило, также как и по данным литературы, корреляционной зависимости характера фонокардиографической и аускультативной картины от характера поражения створки (N. Ranganathan et al. [17]) (рис. 1, 2). Эти рисунки демонстрируют несоответствие шумовой картины и степени пролабирования митрального клапана, а также заинтересованности обеих его створок.

Рис. 1. Электрокардиограмма (II стандартное отведение) и фонокардиограмма, зарегистрированная в области верхушки. Регистрируется III тон большой амплитуды, высокочастотный поздний систолический щелчок (стрелка) и небольшой амплитуды систолический шум.

При сопоставлении данных фонокардиограммы, ультразвуковых показателей с результатами катетеризации полостей сердца было показано, что увеличение полости левого желудочка, левого предсердия и амплитуды диастолической экскурсии митрального клапана имело место у больных с выраженной митральной регургитацией (по результатам ангиографии), т.е. при выраженном нарушении замыкательной функции клапанного аппарата. При катетеризации полостей сердца у этих больных имелось увеличение конечно-диастолического давления в левом желудочке и величины среднего давления в левом предсердии, указывающие на нарушение сократительной функции левого желудочка. Наиболее выраженные изменения внутрисердечной гемодинамики имели место при пролабировании обеих створок митрального клапана (рис. 3, 4).

Рис. 4. Цветное картирование потока у той же пациентки (см. рис. 3). Исследование проведено на ультразвуковом сканере SA-8800 фирмы Medison. Отмечается струя регургитации в систолу (стрелка).

Среди 62 беременных, обследованных в отделении функциональной диагностики Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН и на базе родильного дома N 67 г. Москвы, пролабирование задней створки митрального клапана имело место в 24 наблюдениях, у 16 пациенток имелось пролабирование передней створки митрального клапана, в 22 случаях отмечен пролапс обеих створок. Диагноз у беременных базировался на результатах фонокардиографии и данных ультразвукового сканирования сердца, а также с учетом собственных наблюдений 41 пациента с пролапсом митрального клапана, которым наряду с неинвазивными диагностическими методами была проведена катетеризация полостей сердца (Ю.Д. Волынский, Е.П. Затикян и соавт. [18]).

У всех наблюдаемых беременных пролапс митрального клапана, так же как и у больных вне беременности, сопровождался наличием систолического щелчка и систолического шума, связанного со щелчком.

Глубина пролабирования створок была в пределах 4-14 мм. При наличии митральной регургитации, по данным фонокардиографии и допплеркардиографии, отмечено значительное увеличение левых отделов сердца. Таких пациентов среди группы наблюдаемых беременных было 48% (см. рис. 3, 4).

Анализ данных ультразвукового сканирования сердца показал, что из всех изучаемых параметров эхокардиографии наиболее информативны следующие: конечно-диастолический размер левого желудочка, размер левого предсердия, амплитуда движения передней створки митрального клапана в диастолу и глубина пролабирования. Показатели I триместра были приняты за 100%. Изучаемые параметры в последующих исследованиях рассчитывали в процентах от показателя I триместра. На графике (рис. 5) представлена динамика изучаемых информативных показателей ультразвукового сканирования сердца, начиная с исходных показателей I триместра, на протяжении беременности, а также после родов, в постнагрузочный период.

Из анализа материала следует, что во II триместре беременности у пациентов с исходной глубиной пролапса до 6 мм имелось уменьшение этого показателя. Во II триместре беременности при глубине пролабирования по показателям I триместра более 6 мм динамики не отмечено. По окончании периода максимальной физиологической гиперволемии, в конце III триместра в группе беременных с исходной глубиной пролапса более 6 мм имелось увеличение глубины пролабирования, в ряде наблюдений прогрессирующее после родов.

Рис. 5. Динамика изменений показателей эхокардиографии у беременных и рожениц с пролабированием митрального клапана.

Однако, начиная с III триместра беременности, в основном после 36 недель гестации, отмечалось ухудшение состояния у 48% пациенток, которое выражалось учащением приступов сердцебиений, выраженными болями в области сердца, головокружениями. Одна из наблюдаемых беременных внезапно погибла в 38 недель гестации от явлений острой сердечной недостаточности.

Проведенный анализ показал, что состояние беременных зависит от глубины пролабирования митрального клапана. При амплитуде его равной или превышающей 6 мм, отмеченное увеличение степени пролабирования в III триместре и после родов коррелирует с ухудшением состояния, увеличением частоты приступов сердцебиений и болей в области сердца. Из числа этих больных при наличии клинического ухудшения состояния после родов в двух случаях имелся летальный исход от явлений острой сердечной недостаточности.

Сопоставление клинического течения беременности и данных ультразвукового сканирования показало, что во всех случаях летального исхода у больных имелось сочетание пролабирования обеих створок митрального клапана с выраженной митральной регургитацией.

Обсуждение

К редким осложнениям относят отрыв хорд и повторные преходящие нарушения мозгового кровообращения в послеродовом периоде в результате тромбоэмболии мелких сосудов головного мозга. Предполагается, что такое осложнение связано с образованием внутрисердечного тромба за несколько недель до родов или вскоре после них с последующей фрагментацией этого тромба.

Клинически пролапс митрального клапана может не проявляться. Более того, шумовая картина и жалобы пациентов в период физиологической гиперволемии могут отсутствовать. После родов вновь возвращается симптоматика, и шум усиливается до первоначального уровня. Но это наблюдается лишь у беременных с незначительной степенью пролабирования митрального клапана без нарушения замыкательной функции клапана.

Далеко не во всех наблюдениях клиническая картина и функциональные показатели остаются неизмененными. В тех наблюдениях, когда степень пролабирования исходно превышает 6 мм, остаточная деформация натянутых хорд и сухожильных нитей в постнагрузочном периоде способствует увеличению степени прогибания створок, в результате чего ухудшается замыкательная функция митрального клапана и увеличивается степень выраженности митральной регургитации (Л.В. Ванина и соавт. [19]).

Проведенный анализ динамического наблюдения показал, что наиболее выраженные изменения размеров полостей сердца и ухудшение клинического течения, закончившиеся в трех наблюдениях летально, отмечались при пролабировании обеих створок митрального клапана. Следовательно, наличие столь выраженной патологии в начале беременности должно явиться прогностическим признаком, свидетельствующим о необратимых процессах, которые могут привести к смерти беременных и рожениц. Увеличение преднагрузки во время беременности, оказывающее благоприятное воздействие в период физиологической гиперволемии после прекращения этой нагрузки приводят к неблагоприятным последствиям.

Литература

УЗИ сканер HS70

Точная и уверенная диагностика. Многофункциональная ультразвуковая система для проведения исследований с экспертной диагностической точностью.