Боль в желудке тяжело дышать что

Помогаем справляться с тяжестью в желудке

Как возникает тяжесть в желудке

Тяжесть в желудке – одно из тех состояний, причины которого не всегда очевидны. Однако чаще всего появление тяжести в желудке связано с приёмом пищи и может быть реакцией организма на следующие состояния 1-3 :

Переедание. При несбалансированном рационе организм попросту не может усвоить весь поступающий объем пищи. Такое состояние нередко может возникать после обильной трапезы перед сном, ведь известно, что ночью обмен веществ в организме замедляется, а значит, становится сложнее переварить съеденное. Также переедание нередко проявляется после застолья, когда просто невозможно отказаться от вкусных блюд.

Быстрые перекусы. Для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта следует употреблять пищу несколько раз в день небольшими порциями. Но кому это под силу? Перекусы на ходу, зачастую всухомятку, — бич современного человека, который особенно остро ощущается в условиях большого города. Потребление быстро приготовленной жирной и острой пищи, особенно во фритюре, может вызывать как тяжесть, так и дискомфорт.

Несочетаемые пищевые продукты или сложные блюда из множества продуктов могут провоцировать различные процессы в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), усложняя переваривание пищи.

Вредные привычки. Потребление алкоголя и курение, особенно натощак, влияет на ЖКТ в целом и может усугублять неприятные ощущения.

Теперь стоит пояснить, почему из-за переедания или быстрого перекуса желудок может начать капризничать. Для того, чтобы потребляемая пища стала «энергетическим топливом» для организма, ему нужно правильно её переработать и усвоить. В процессе пищеварения пища расщепляется до мельчайших составляющих. Чтобы этот процесс протекал правильно, необходима достаточная выработка специальных веществ — ферментов. Они активно производятся поджелудочной железой для каждого пищевого компонента:

Под воздействием ферментов в организме происходит усвоение пищи. Известно, что самым тяжелым компонентом для переваривания являются жиры. Когда человек потребляет слишком много жиров, липазы может не хватить для полноценной переработки, и именно тогда может возникать чувство переполненности, тяжести и дискомфорта. Важно задуматься о том, как помочь организму — например, принять препараты от тяжести в животе.

Тяжесть в желудке после еды или сама по себе не всегда сообщает о нехватке ферментов. Например, женщины могут столкнуться с тяжестью после еды во время беременности. Подобное явление абсолютно нормально, и оно не обязательно означает, что в организме есть какие-либо проблемы. Просто во время беременности все системы организма подстраиваются под растущего малыша. Расположение внутренних органов меняется, и они давят друг на друга.

Как лечить тяжесть в желудке

Порядок в питании и других жизненных аспектах способствует улучшению работы ЖКТ, в том числе может помочь избежать появления тяжести в желудке. Подобные советы не являются лечением, но точно относятся к действенной профилактике, их следует рассматривать как возможное средство от тяжести в желудке 4 :

Некоторые люди боятся часто использовать лекарственные средства для поддержки пищеварения, опасаясь привыкания. Давайте разбираться, оправдано ли это.

ПРЕПАРАТЫ ОТ ТЯЖЕСТИ В ЖЕЛУДКЕ

Что выпить от тяжести в желудке?

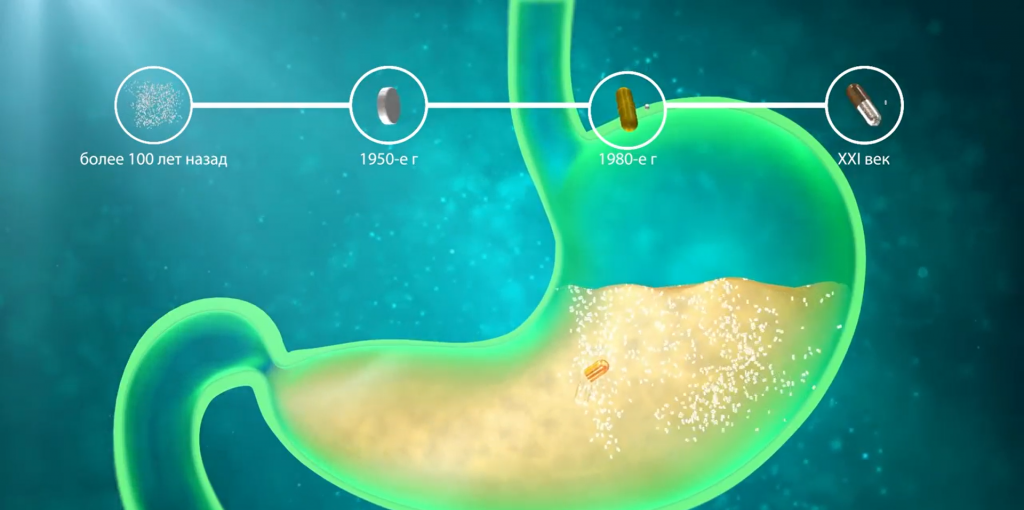

Начнем с самого главного: чтобы быть эффективным, ферментный препарат должен добираться одновременно с едой в кишечник!

Наверняка это звучит удивительно, ведь многие привыкли думать, что ферменты работают в желудке. А вот и нет! Собственные ферменты организма в норме поступают именно в кишечник, и потому ферменты извне должны делать то же самое.

Подробнее об отличии действия Креон ® от других препаратов, вы можете прочитать в данном разделе.

Панкреатит

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы (органа, ответственного за выработку пищеварительного сока).

Поджелудочная железа в организме человека выполняет очень важную функцию: вырабатывает ферменты, которые, попадая в тонкий кишечник, активируются и участвуют в переваривании белков, жиров и углеводов. Орган вырабатывает гормон инсулин, который регулирует уровень глюкозы в крови.

Формы панкреатита

Острая – характеризуется острой опоясывающей болью в верхней части живота. Часто боль появляется после употребления жирной пищи или алкоголя. Неприятные ощущения могут быть как едва заметными, так и нестерпимыми с иррадиацией в лопатку или грудину. Наблюдается тошнота, рвота, нарушение стула. Из-за затрудненного оттока желчи кожа принимает желтоватую окраску.

Хроническая – основная локализация боли находится на верхней части брюшной стенки с иррадиацией в спину, грудную клетку (левую часть), нижнюю часть живота. Неприятные ощущения возникают после приема жирной тяжелой пищи, алкогольных напитков, постоянных стрессов.

Развитие хронического панкреатита характеризуется тошнотой, потерей аппетита, вздутием живота, нарушением стула, иногда рвотой.

Хроническая форма патологии отличается от острой периодами ремиссии и обострения. С течением заболевания периоды обострения становятся все чаще, возможно развитие кишечных расстройств, нарушения нормального пищеварения, снижение массы тела.

Хронический панкреатит часто дает осложнения (желудочные кровотечения, рак, кисты и абсцессы, поражение печени, сахарный диабет, энтероколит). Вот почему к заболеванию нужно относиться серьезно и при малейшем подозрении на развитие воспаления, обратиться к врачу.

Причины развития панкреатита

Болезнь развивается из-за поражения тканей поджелудочной железы. Это происходит по следующим причинам:

злоупотребление алкоголем и табаком

травмы живота, хирургические вмешательства

неконтролируемый и долговременный прием медикаментов: антибиотиков, гормональных препаратов, кортикостероидов, некоторых диуретиков

интоксикация пищевыми продуктами, химическими веществами

неправильный рацион питания с преобладанием острой и жирной еды и с большими перерывами между приемами пищи

Симптомы панкреатита

Боль – интенсивная, постоянная, характер болевых ощущений описывается больными как режущий, тупой.

Высокая температура тела, высокое или низкое давление – самочувствие пациента быстро ухудшается из-за стремительного развития воспалительного процесса.

Бледный или желтоватый цвет лица.

Тошнота и рвота – появляется сухость во рту и белый налёт, приступы рвоты не приносят облегчения. Самый правильный шаг в этот момент – голодать, любой приём пищи может только ухудшить ситуацию.

Диарея или запор – стул при остром панкреатите чаще всего пенистый, частый со зловонным запахом, с частицами не переваренной пищи. Бывают и наоборот запоры, вздутие, затвердение мышц живота, что может быть самым первым сигналом начинающегося острого приступа панкреатита.

Вздутие живота – желудок и кишечник во время приступа не сокращаются.

Одышка – появляется из-за потери электролитов при рвоте.

Хронический панкреатит характеризуется следующими признаками:

Боль в животе – может быть опоясывающей или иметь чёткую локализацию с иррадиацией в спину. Появляется после принятия пищи.

Интоксикация организма – появляются общая слабость, снижение аппетита, тахикардия, повышение температуры тела, снижение артериального давления.

Эндокринные нарушения – кетоацидоз, сахарный диабет, склонность к гипогликемии. Также могут появиться ярко-красные пятна в области живота, спины, груди, которые не исчезают при надавливании.

При длительном течении заболевания у больного постепенно возникает анемия, потеря массы тела, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, симптомы авитаминоза, повышенная утомляемость.

Первая помощь при приступе панкреатита

Чтобы снизить болевые ощущения, можно использовать грелку, наполненную холодной водой. Её нужно приложить на область живота, а именно на эпигастральную область (область под мечевидным отростком, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку). Это позволяет снизить интенсивность болей, немного убрать отек и воспаление.

Больному необходимо соблюдать больничный режим. Это позволит уменьшить приток крови к органу, а значит уменьшит воспаление.

Запрещено принимать пищу. Процесс переваривания может вызвать более сильные боли, появиться тошнота и рвота. А диета уменьшит выработку ферментов, усиливающих воспалительную реакцию и боли. Придерживаться голодания нужно 3 суток. Можно пить чистую воду без газов.

Нужно обязательно вызвать врача для осмотра, даже если больной точно не уверен, что это приступ острого панкреатита. Как мы уже знаем, эта патология может затихнуть, а затем стремительно рецидивировать. В это время можно выпить обезболивающий препарат, чтобы снизить неприятные ощущения.

Диагностика заболевания к частной медицинской клинике «Медюнион»

Диагностировать это заболевание не составляет труда, так как первые признаки говорят сами за себя. Однако, чтобы назначить адекватное лечение, нужно обязательно определить форму заболевания. Для этого врач проводит лапароскопию – метод, позволяющий осмотреть с помощью специального инструмента брюшную полость изнутри.

При подозрении на острый панкреатит проводятся лабораторные анализы:

Общий анализ крови

Биохимический анализ крови

УЗИ, МРТ или рентгенография органов брюшной полости

Компьютерная томография по показаниям

При хронической форме проводятся те же исследования, однако анализы лучше брать в период обострения заболевания.

Лечение острого панкреатита

При обнаружении острого панкреатита пациента нужно немедленно госпитализировать. Лечение должно проходить в условиях стационара, так как это состояние является весьма опасным.

Для снятия боли принимают спазмолитики, в сложных случаях проводят откачивание содержимого желудка для снятия нагрузки на железу.

При обострении панкреатита больные нуждаются в госпитализации с ежедневным в течение первой недели контролем параметров крови, водного баланса, числа лейкоцитов, уровня ферментов в сыворотке крови. В первые 1–3 дня рекомендуются голод, прием щелочных растворов каждые 2 часа.

Во время обострения хронического панкреатита пациенту показана терапия, аналогичная острому процессу. Пациент должен на протяжении всей жизни соблюдать диету и принимать препараты из группы спазмолитиков и препараты, нормализирующие секреторную функцию органа.

Самое главное при хронической форме заболевания поддерживать диету, которая предполагает исключение из рациона жирной и жареной пищи. При малейшем нарушении режима у больного могут начаться неприятные ощущения и тошнота. При интенсивных болях врач назначает спазмолитики. Коротким курсом может применяться антисекреторная терапия.

Диета при панкреатите

Также необходимо ограничить потребление соли, питаться небольшими порциями по 6 раз в день. Блюда всегда должны подаваться в тёплом виде. Необходимо исключить все продукты с высоким содержанием экстрактивных веществ или эфирных масел (рыбные, мясные бульоны, какао, кофе и др.), свежих ягод, овощей, зелени, фруктов, плодов, кислых соков, газированных напитков, маринадов.

Где пройти лечение панкреатита в Красноярске?

Если вы или ваши близкие страдаете от воспаления поджелудочной железы, обратитесь за помощью в медицинский центр «Медюнион». Мы занимаемся диагностикой и лечением любых заболеваний в Красноярске. Мощное оборудование для проведения КТ, МРТ и рентгена, опытные врачи, которые при необходимости проведут первичный осмотр на дому, ждут вас в «Медюнион». Чтобы узнать подробности или записаться на прием, позвоните по телефону 201-03-03.

Влияние заболеваний желудочно-кишечного тракта на верхние дыхательные пути

Авторы: С.Б. Власюк, В.И. Зайченко, Е.В. Лятычевская.

Острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей редко диагностируются в сочетании с патологией желудочно-кишечного тракта. Это обусловливает значительную выраженность и своеобразие их клинических проявлений. При сочетанием поражении происходит синтез патологических реакций с появлением новых расстройств в организме, которые не укладываются в рамки клинических признаков той или иной болезни.

Инфекционный воспалительный процесс в области верхних дыхательных путей развивается при воздействии вирулентного возбудителя и несостоятельности местных и общих защитных систем организма.

Защитные механизмы респираторного тракта включают такие дыхательные рефлексы, как кашель, чиханье и бронхоконстрикция. Следующими основными барьерами защиты слизистой оболочки являются действия иммунной защиты и наличие мукоцилиарного клиренса [2, 3].

Важным защитным фактором служит секретируемая бокаловидными клетками и эпителиоцитами слизь, которая поступает на поверхность слизистой оболочки постоянно, так как их секреторная деятельность осуществляется синхронно под воздействием местных раздражающих факторов [2, 4]. В состав слизи входят обладающие антибактериальной активностью лизоцим, лактоферрин и секреторный Ig А.

Применяемые в настоящее время методы обследования и лечебные препараты позволяют не только определить уровень и распространение патологического процесса, но и непосредственно воздействовать на возбудителя инфекции, модулировать воспаление, индуцировать местные и общие иммунные реакции.

К отоларингологу пациенты обращаются с жалобами на хроническую или преходящую дисфонию, лающий кашель, першение, ощущение «комка» и боль в горле, постоянное покашливание, долгое и безрезультатное лечение по поводу хронического ринита, фарингита, ощущения «жжения» в глотке.

Мы проанализировали 219 амбулаторных карточек больных с функциональной недостаточностью кардии, эрозивным рефлюкс-эзофагитом, эритематозной гастродуоденопатией с геморрагическим компонентом, дуодено-гастральным рефлюксом.

Внепищеводные проявления зачастую недооцениваются, особенно при отсутствии специфических симптомов ГЭРБ:

Типичным объективным проявлением воздействия рефлюкс-эзофагита на слизистую оболочку ЛОР-органов является диффузная её гиперемия на задней стенке глотки, задней поверхности гортани и черпало-надгортанных складок, диффузное увеличение слизистой оболочки задних концов нижних носовых раковин из-за микроаспирации желудочного содержимого или реф-люксного воздействия на близлежащие органы.

Все больные проконсультированы и обследованы у врача-гастроэнтеролога. На фоне проводимого им лечения получены хорошие непосредственные и отдаленные результаты без агрессивной местной терапии.

Симптоматическое лечение, прописанное отоларингологом, имело удовлетворительные результаты при условии выполнения пациентам назначений врача-гастроэнтеролога.

Бронхиальная астма, сочетающаяся с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

Достаточно давно вошедший в обиход термин «астма» (с греч. asthma — удушье) означает приступы удушья (припадки), основной характеристикой которых считается различное по времени нарушение функции дыхания, обычно остро проявляющееся и исчезающее в течение

Достаточно давно вошедший в обиход термин «астма» (с греч. asthma — удушье) означает приступы удушья (припадки), основной характеристикой которых считается различное по времени нарушение функции дыхания, обычно остро проявляющееся и исчезающее в течение нескольких минут или часов, реже дней. Продолжающийся в течение нескольких часов (реже дней) припадок астмы нередко определяется как астматическое состояние (status asthmaticus). Между приступами удушья, сопровождающимися одышкой, состояние части больных может быть относительно удовлетворительным, у других больных более или менее вероятно развитие одышки (особенно после физической нагрузки).

По мнению некоторых исследователей [13], существуют два основных механизма, провоцирующих появление астмы: 1) острое нарушение кровообращения в малом кругу в связи с заболеванием сердца и сосудов; 2) острое нарушение проходимости воздуха в средних и мелких бронхах. Соответственно выделяются сердечная астма, при которой приступы астмы возникают по сердечно-сосудистому механизму, и бронхиальная астма, при которой астма проявляется по бронхиальному механизму.

Собственно термин «бронхиальная астма» обычно используется в качестве обозначения болезни, основным клиническим проявлением которой, наиболее тяжелым для пациентов, является развитие припадков астмы и ассоциируемых с ними вторичных нарушений. Согласно определению экспертов ВОЗ, бронхиальная астма — хроническое заболевание, основой которого является воспалительный процесс в дыхательных путях с участием разнообразных клеточных элементов, включая тучные клетки, эозинофилы и Т-лимфоциты [7]. Известны и другие определения бронхиальной астмы. Согласно одному из них [12], бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, протекающее при участии большого количества клеток, при этом доминирующая роль принадлежит эозинофилам. Наряду с клиническими признаками заболевания, одним из ведущих проявлений бронхиальной астмы является продукция вязкого бронхиального секрета, обусловливающая преходящую обструкцию дыхательных путей, возникающую вследствие спазма гладких мышц бронхов, отека слизистой оболочки дыхательных путей и образования вязкого секрета, способного обтурировать их проходимость; другое немаловажное проявление — повышение концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе, позволяющее проводить дифференциальную диагностику с другими формами легочной патологии, развитие которых сопровождается повышенным содержанием эозинофилов в мокроте и крови.

Этиологические факторы и патогенетические механизмы заболевания

Бронхиальная астма — это сравнительно распространенное заболевание, чаще всего возникающее в возрасте 20–40 лет, но нередко проявляющееся и значительно раньше. Среди заболеваний органов дыхания, сопровождающихся гиперэозинофилией, бронхиальная астма сегодня сохраняет тенденцию к дальнейшему увеличению частоты распространенности. Об этом свидетельствуют современные эпидемиологические исследования. Увеличивается и число больных бронхиальной астмой, страдающих сопутствующей внелегочной патологией, в том числе лиц с бронхиальной астмой, сочетающейся с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Сочетание этих заболеваний, по разным источникам [2, 4, 5, 10, 11], наблюдается у 34–89% пациентов, при этом в 24% случаев рефлюкс клинически не проявляется. Установлено [17], что у больных бронхиальной астмой, сочетающейся с ГЭРБ, процент тяжелых астматических приступов, возникающих после приема пищи, значительно выше, чем у пациентов с бронхиальной астмой без ГЭРБ.

В настоящее время ГЭРБ рассматривается [3] в качестве хронического, как правило, постепенно прогрессирующего заболевания, в основе появления которого лежат различные факторы (нарушение двигательной функции пищевода и желудка, продолжительное и периодически возникающее воздействие желудочного и дуоденального содержимого на слизистую оболочку пищевода, нервно-трофические и гуморальные нарушения), приводящие к появлению воспалительно-дегенеративных поражений пищевода. Характерной особенностью этого заболевания является то, что наряду с основными симптомами (изжога, боль за грудиной и/или в эпигастральной области) возможно появление вторичных, ассоциируемых с нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта, включая пищевод, и/или с повышенной чувствительностью желудка к растяжению (чувство тяжести, переполнения, раздувания и быстрого насыщения в эпигастральной области, возникающие во время или после приема пищи), а также внепищеводных (атипичных) симптомов, отягчающих состояние больных с бронхолегочными поражениями, включая и бронхиальную астму, а также пациентов, страдающих ларингитом, синуситом и другими недугами, ухудшающими качество жизни.

Возможные причины развития приступов бронхиальной астмы и собственно возникновения и прогрессирования самого заболевания: воздействие различных химических веществ (дым различного происхождения, запах стиральных порошков и парфюмерии и т. п., включая и производственные факторы); аллергическая реакция на различные «раздражители», в том числе некоторые препараты (β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, нестероидные противовоспалительные средства, включая и ацетилсалициловую кислоту) и другие аллергены (перхоть домашних животных, клещи, тараканы); вирусная инфекция, а также рефлюкс желудочного содержимого в пищевод у больных с сопутствующей ГЭРБ, которая может быть в эндоскопически «негативной» стадии, что в популяции отмечается значительно чаще, или в стадии рефлюкс-эзофагита. У части больных возможно обострение заболевания, вплоть до появления приступов удушья, возникающих даже при воздействии физической нагрузки и холодного воздуха.

Основа возникновения бронхиальной астмы — повышенная чувствительность дыхательных путей к различным «раздражителям», под действием которых развиваются и усугубляются отек слизистой оболочки бронхов, скопление слизи в их просвете и бронхоспазм. Предполагается несколько возможных механизмов патогенеза возникновения бронхиальной астмы, сочетающейся с ГЭРБ: 1) возрастание неспецифической бронхиальной реактивности, усиливающей ответную реакцию бронхиального «дерева» на воздействие ночных эпизодов удушья; 2) возникновение бронхоспазма вследствие микроаспирации желудочного содержимого в просвет бронхиального «дерева».

Иногда выделяют два механизма появления бронхообструкции на фоне ГЭРБ: 1) посредством активации желудочным содержимым пищеводно-желудочного рефлюкса, индуцирующего вагальные пути бронхообструкции [16]; 2) путем непосредственной активации содержимого желудка [14,16], приводящей к эксудативному воспалению слизистой оболочки бронхов. Непосредственно бронхиальная астма, как полагают другие исследователи [18, 19], формирует побочный круг, приводя к развитию и поддержанию желудочно-пищеводного рефлюкса из-за возрастания градиента давления между грудной клеткой и брюшной полостью. Прогрессирование бронхиальной астмы обычно приводит к появлению и дальнейшему развитию распространенной обструкции бронхиального «дерева» различной степени выраженности.

Приступы бронхиальной астмы могут возникать в любое время суток, однако чаще они отмечаются ночью, что, по-видимому, связано не только с повышением (преобладанием) тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и ослаблением регулирующего влияния коры головного мозга на подкорковые вегетативные центры, но, очевидно, является также следствием ассоциации приступов бронхиальной астмы с желудочно-пищеводным рефлюксом.

В настоящее время зафиксировано значительное число эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса, регистрирующихся днем и ночью (по данным суточной рН-метрии). Замечено, что патологические рефлюксы чаще всего возникают ночью; однако увеличение числа эпизодов гастроэзофагеальных рефлюксов днем, включая появление и патологических рефлюксов ночью, не оказывает существенного влияния на изменение показателей проходимости бронхов. При этом ночью, по данным суточной рН-метрии и на основании клинических данных, выявляется коррелятивная связь между этими показателями. Приступы удушья по ночам при бронхиальной астме, сочетающейся с ГЭРБ, возникают в 40–55% случаев [2]. Эти данные свидетельствуют о наличии определенной связи между появлением симптомов бронхиальной астмы и экспозицией кислого содержимого желудка в полость пищевода.

Патогенез ночных приступов бронхиальной астмы, возникающих на фоне ГЭРБ, как сообщают некоторые исследователи [1], связан с двумя механизмами: 1) развитием бронхоспазма в результате заброса желудочного содержимого в просвет бронхиального «дерева»; 2) индуцированием приступа удушья в результате стимуляции вагусных рецепторов дистальной части пищевода. Эффект бронхоконстрикции более выражен у больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита, чем у пациентов с ГЭРБ в эндоскопически «негативной» стадии. Установлена связь между степенью выраженности рефлюкс-эзофагита, по эндоскопическим данным, и тяжестью течения бронхиальной астмы у взрослых. Все это обусловливает необходимость нейтрализации и/или ингибирования (торможения) выделения соляной кислоты обкладочными клетками слизистой оболочки желудка (на фоне специфической терапии бронхиальной астмы) с целью улучшения состояния больных.

У больных бронхиальной астмой, умерших на высоте status asthmaticus, обычно на аутопсии выявляют гиперинфляцию, отсутствие коллабирования легочной ткани после вскрытия грудной клетки в связи с сужением преимущественно мелких в диаметре бронхов, обтурированных слизистыми пробками в виде слепков часто воспроизводящих анатомическую структуру бронхов [12]. Основные клетки, входящие в состав детрита слизистой пробки, — эозинофилы, реже встречаются спирали Куршмана и десквамированный эпителий с тельцами Креола. Морфологическим маркером бронхиальной астмы, по материалам гистологических исследований, является утолщение базальной мембраны, обусловленное отложением коллагена IV типа, но не депозитами, состоящими из иммуноглобулинов. Выявляется и гипертрофия гладких мышц бронхов, выраженность которой коррелирует с тяжестью течения бронхиальной астмы. Одна из особенностей бронхиальной астмы — речь идет об аккумуляции эозинофилов в толще стенки бронхов — не сопровождается появлением легочных эозинофильных инфильтратов и развитием мультиорганной патологии.

Клинические проявления бронхиальной астмы

Известна вариабильность клинических проявлений бронхиальной астмы в зависимости от периода течения заболевания (даже у одних и тех же больных). Приступы бронхиальной астмы могут протекать в выраженных типичных формах, но в некоторых случаях они имеют «стертый», нечеткий характер. Наиболее частое клиническое проявление бронхиальной астмы — собственно приступ бронхиальной астмы, для которого характерно возникновение одышки, свистящих хрипов, сопровождающихся более или менее интенсивным кашлем, чувством нехватки воздуха и/или сдавлением грудной клетки. В начале приступа бронхиальной астмы кашель у больных может отсутствовать, однако позднее он все же возникает. Обычно в начале кашель сухой и мучительный, потом появляется мокрота, которая отходит с большим трудом. Позднее мокрота разжижается, после чего самочувствие больного несколько улучшается. (У некоторых больных бронхиальной астмой возможно развитие припадков и при отсутствии мокроты.)

У многих больных в период приступа бронхиальной астмы отмечается сочетание нескольких симптомов. Степень тяжести приступов бронхиальной астмы может быть различной — от незначительных до достаточно выраженных, угрожающих жизни больных. Частота появления, продолжительность и выраженность приступов бронхиальной астмы в значительной степени зависят от длительности повышения чувствительности дыхательных путей к воздействию тех или иных «раздражителей». В период отсутствия приступов бронхиальной астмы многие больные чувствуют себя вполне удовлетворительно.

Под обострением течения бронхиальной астмы обычно понимают такое состояние, при котором увеличиваются частота и/или тяжесть появления одышки, чувство нехватки воздуха и сдавления грудной клетки, кашля, при котором больной принимает вынужденное положение. У части пациентов, том числе при нетипичных приступах бронхиальной астмы, возможны разнообразные другие клинические проявления, связанные с сопутствующими заболеваниями.

У больных бронхиальной астмой, сочетающейся с ГЭРБ, чаще всего выявляются следующие симптомы [2]: изжога (90%), отрыжка воздухом (75%), боль за грудиной (20%), тяжесть в эпигастральной области (65%), избыточная саливация во время сна (70%), кашель на фоне диспепсии (80%), одышка вследствие употребления продуктов, прием которых «стимулирует» появление (усиление) симптомов ГЭРБ (45%). Кроме того, у больных бронхиальной астмой в 85% случаев регистрируются и ночные симптомы ГЭРБ, а рефлюкс-ассоциированные симптомы бронхиальной астмы отмечаются в 55% случаев.

Ухудшение состояния у больных с бронхиальной астмой в 71,1% случаев совпадает с возникновением патологических поражений органов желудочно-кишечного тракта, в частности в сочетании с рефлюкс-эзофагитом (91,1%) и эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки (37,8%), которые отмечаются у больных со средней тяжестью течения бронхиальной астмы в 59% случаев, а с тяжелой — в 70% случаев. Возможна так называемая «антибронхиальная» терапия, проводимая больным, страдающим бронхиальной астмой, — один из факторов, под воздействием которых формируется агрессивное воздействие содержимого желудка на желудочно-кишечный тракт, включая пищевод. Приступы бронхиальной астмы разной степени тяжести часто отмечаются даже у одних и тех же больных, что зависит не только от возраста, окружающей обстановки и климатических условий, но и от целого ряда других причин.

Нередко преобладание клинических симптомов, характерных для бронхиальной астмы (возникновение приступов удушья, сопровождающихся вынужденным положением больного, затруднением выдоха, появлением бледности лица с синюшным оттенком, вздутием шейных вен и грудной клетки, ограничением дыхательных экскурсий, напряжением мышц шеи и мышц брюшного пресса, появлением и усилением кашля с отхождением мокроты или без нее, учащение пульса и т. д.), «затушевывает» клиническую симптоматику сопутствующих поражений желудочно-кишечного тракта, в частности клиническую картину рефлюкс-эзофагита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому необходимо уделять достаточное внимание тщательному обследованию больных, страдающих бронхиальной астмой.

Диагностика бронхиальной астмы и ГЭРБ

Наряду с выяснением жалоб, клинических симптомов и анамнеза заболевания, анализом результатов физикального обследования, а также традиционным клинико-лабораторным обследованием больных, в диагностике бронхиальной астмы используются и другие методы, включая исследование функции внешнего дыхания (спирометрия — General Electric, Micro Medical, MIR, Schiller, «Нео», «Спиромед»), пневмотахометрия («Диамант», «Этон-01»), провокационные пробы с метахолином или гистамином, исследования крови (выявление эозинофилии), оценку аллергологического статуса, рентгенографию грудной клетки; в диагностике ГЭРБ чаще всего применяются терапевтический тест с одним из ингибиторов протонного насоса в течение 7–14 дней, суточная рН-метрия и эзофагогастродуоденоскопия.

Статус больного (данные наружного осмотра, включая результаты перкуссии, аускультации, измерения артериального давления и состояния пульса, электрокардиографии; исследование анализов крови, включая выяснение наличия эозинофилии (возможно до 10% и более), особенно во время приступа бронхиальной астмы, и другие показатели состояния пациентов, в том числе и вне приступов бронхиальной астмы) достаточно широко представлен в доступной медицинский литературе.

Существенное значение при выборе тактики лечения больных бронхиальной астмой, согласно положениям [6], определенным в «Глобальной инициативе по профилактике и лечению бронхиальной астмы» (СВ1А, 1998, 2002), имеет определение тяжести заболевания, в том числе выяснение количества дневных и ночных симптомов в сутки, неделю и месяц, выраженности нарушений физической активности и сна, объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) и пиковой скорости выдоха (ПСВ), процентного соотношения с должными величинами и оптимальными значениями для конкретного больного, а также суточных колебаний величин ПСВ и ОВФ1.

Среди основных критериев диагностики бронхиальной астмы следует упомянуть обструкцию, подтверждаемую одним из следующих признаков [4]:

1) увеличение ОВФ1 на 15% после введения спазмолитиков (например, сальбутамола); 2) суточные колебания ПСВ, более или равные в 20% случаев; диагноз «экзогенной» бронхиальной астмы часто выставляется при наличии положительных кожных аллергических проб. Возможно появление следующих симптомов: 1) «легочные» (кашель, диспноэ, хрипы): 2) «пищеводно-желудочные» (изжога, отрыжка, боль за грудиной по ходу пищевода).

Для объективной оценки результатов обследования больных клинические симптомы целесообразно оценивать в баллах по ежедневным записям по шкале оценки симптомов путем их суммирования: 1) тяжесть симптомов от 0 (отсутствие симптомов) до 3 баллов (выраженные симптомы); 2) появление еженедельных так называемых «легочных» и «желудочных» симптомов, а также еженедельных симптомов «ночной» астмы.

Критерии наличия симптомов ГЭРБ у больных бронхиальной астмой — изжога, отрыжка, боли, дисфагия, возникающие чаще 1 раза в неделю. При обследовании таких больных целесообразно использовать суточную рН-метрию (Hanna, Helicon, «Аквилон», «Анион», «Мультитест») при этом введение зонда необходимо проводить под рентгеновским контролем (дистальный конец зонда устанавливается на 5 см выше нижнего пищеводного сфинктера) и оценивать желудочно-пищеводный рефлюкс как патологический в тех случаях, когда общее время с рН ниже 4,0 превышает 4,2% в сутки. Не менее важно осуществлять и спирометрию, а также пиклоуметрию (ОФВ1 и процент от должной; ПСВ в л/мин; ОФВ1 и ПСВ измерять до начала исследования и сразу после периодов лечения).

При проведении дифференциальной диагностики следует помнить, что приступы астмы (удушья) возможны и при других состояниях. В частности, не исключена вероятность возникновения астмы, ассоциированной с обструкцией верхних дыхательных путей, обусловленной другими факторами (опухоль, инородное тело, обструктивное апноэ во время сна, эпиглосит, паралич голосовых связок, трахеомаляция), сердечной недостаточностью, синуситом, герпетическим трахеобронхитом, аллергическим бронхолегочным аспергилезом и реакцией больных на некоторые лекарственные вещества. Не исключается и возможность симуляции различными лицами приступа бронхиальной астмы.

ГЭРБ у больных бронхиальной астмой целесообразно дифференцировать с язвенной болезнью и неязвенной (функциональной) диспепсией, проявляющейся нередко язвенно-подобным вариантом.

Лечение больных

Основные цели терапии бронхиальной астмы — предупреждение и устранение приступов этого заболевания, включая клинические симптомы, ассоциируемые с ГЭРБ (при сочетании этих заболеваний), которые возможны у больных и вне приступа удушья, предотвращение ухудшения состояния больных, уменьшение вероятности появления побочных эффектов и осложнений. Увеличение или уменьшение количества препаратов, их дозировки и длительность лечения определяются лечащим врачом в зависимости от состояния пациентов.

При назначении того или иного препарата необходимо учитывать противопоказания к их применению в лечении больных. В частности, достаточно хорошо известно, что при лечении больных бронхиальной астмой кортикостероидами существует риск развития побочных эффектов, в том числе появление эрозивно-язвенных поражений пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с возникновением кровотечений и перфораций. Этот факт также следует учитывать при решении вопроса о целесообразности использования конкретных препаратов.

Предупреждение приступов бронхиальной астмы — один из важных факторов успешного лечения. Для этого часто используют [8,9] ингаляционные кортикостероиды (беклометазон, триамцинолон, будесонид или флунизолид, в более тяжелых случаях — флутиказон), ингибиторы дегрануляции тучных клеток (кромоглициевая кислота, недокромил, кетотифен или зафирлукаст). Основное действие этих препаратов направлено не на купирование, а именно предупреждение приступов бронхиальной астмы. Схема назначения данных лекарственных средств (в частности, дозировки препаратов, частота их использования и длительность применения) должна подбираться индивидуально, в зависимости от состояния конкретных больных и выбора того или иного лекарственного препарата.

При начинающемся (начавшемся) приступе бронхиальной астмы необходимо срочно установить, на что жалуется пациент, собрать анамнез заболевания; кроме того, следует быстро провести физикальное обследование. В качестве главного медикаментозного средства устранения приступа бронхиальной астмы наиболее целесообразно использовать β2-адреностимуляторы (орципреналин, сальметерол, тербуталин, формотерол, ингаляторы-дозаторы с сальбутамолом, распылитель ингаляционных растворов, парентеральное введение β2-адреностимуляторов).

В принципе при лечении пациентов с бронхиальной астмой в состав базисной терапии этого заболевания обычно включают, кроме ингаляционных средств, кортикостероиды per os, ингибиторы протонного насоса или антагонисты H2-гистаминовых рецепторов (при наличии сопутствующей ГЭРБ), а в случае необходимости и другие препараты. После устранения приступа бронхиальной астмы, если в ходе терапии использовались системные кортикостероиды, целесообразно продолжать лечение этими препаратами еще в течение 1–2 нед, используя несколько большую дозировку кортикостероидов. Ниже приводятся некоторые сведения о медикаментозных препаратах, применяемых у больных с бронхиальной астмой.

Сальбутамол (вентолин, сальгим, саламол) — β-адреномиметик с преимущественным влиянием на β2-адренорецепторы, оказывающий бронхолитическле действие, предупреждающий и купирующий бронхоспазм, снижающий сопротивление в дыхательных путях, увеличивающий жизненную емкость легких. Кроме того, этот препарат предотвращает выделение гастрина, «медленно реагирующей субстанции» из тучных клеток и факторов хемотаксиса нейтрофилов. Одно из показаний к применению этого препарата в лечении больных — предупреждение и купирование бронхоспазма при всех, различных по интенсивности и частоте возникновения, проявлениях бронхиальной астмы. Чаще всего препарат назначают внутрь по 2–4 мг 3–4 раза в сутки (при необходимости доза может быть увеличена до 8 мг 4 раза в сутки); при ингаляционном введении (в виде аэрозоля) дозировка в значительной степени зависит от состояния больных.

При использовании ингаляторов-дозаторов с сальбутамолом (вентолин небулы, саламол легкое дыхание, сальгим раствор для ингаляций) больным предлагают [4] делать подряд 6–12 вдохов каждые 10–20 мин (в период обострения ингаляция проводится каждые 2–4 ч). Ингаляция сальбутамола (2,2 мг/мл) или орципреналина (50 мг/мл) в 0,25–0,5 мл 0,9% NaCl выполняется в течение 5–10 мин. При необходимости ингаляция повторяется каждые 20 мин.

Орципреналин (алупент, астмопент) — андромиметик, стабилизирующий β1— и β2-адренорецепторы, вызывающий выраженный бронхолитический эффект, купирующий и предупреждающий бронхоспазм. Одно из показаний к применению препарата — приступы бронхиальной астмы. Доза препарата для одной ингаляции составляет 750 мг. Эффект наступает через 10–15 мин, достигает максимума через 1–1,5 ч и продолжается 3–6 ч. Частота ингаляций зависит от состояния и возраста больных.

В лечении больных с бронхиальной астмой реже применяется парентеральное введение адреностимуляторов (при невозможности проведения ингаляции). В частности, салметерол (серевент) — селективный β2-адреномиметик продолжительного действия, расслабляющий гладкую мускулатуру бронхов и уменьшающий их реактивность, а также ингибирующий выделение гастрина, лейкотриенов и простагландинов D2 тучными клетками. Одно из показаний к применению этого препарата — приступы бронхиальной астмы. Бронхолитическое действие проявляется уже через 5–10 мин после однократного введения препарата в терапевтической дозировке и сохраняется около 12 ч.

Для устранения приступа бронхиальной астмы в необходимых случаях (под контролем мониторинга ЭКГ) используется и 0,3 мл раствор адреналина (1:1000), который чаще вводят подкожно, в случае необходимости до 3 раз в сутки каждые 20 мин. Увеличение частоты приема больными β2-адреностимуляторов необходимо при росте числа эпизодов одышки в ночное время (один из основных признаков неэффективности проводимой терапии и ухудшения состояния больных).

Беклометазон (беклазон, беклоджет 250, беконазе) — глюкокортикоид, снижающий количество тучных клеток в слизистой оболочке бронхов, уменьшающий отечность эпителия и увеличивающий секрецию слизи бронхиальными железами. Кроме того, этот препарат расслабляет мускулатуру бронхов, уменьшает их гиперреактивность и улучшает показатели внешнего дыхания, оказывая противовоспалительное, противоаллергическое и противоэкссудативное действие. Еще одно достоинство этого средства — восстановление адекватной реакции больных на бронходилататоры, что позволяет уменьшить частоту применения последних. Беклометазон не применяется для купирования острых астматических состояний, противопоказан при тяжелых приступах бронхиальной астмы, устранение которых нередко требует проведения комплексной интенсивной терапии.

Триамцинолон (берликорт, кеналог 40, назакорт) — препарат, оказывающий противовоспалительное, противоаллергическое, иммуносупрессивное и противозудное действие; одно из показаний к его применению — предупреждение приступов бронхиальной астмы. Используемый в виде ингаляций в лечении больных бронхиальной астмой, препарат снижает гиперреактивность бронхов, восстанавливая их реакцию на бронходилататоры из группы β-адреностимуляторов.

Флунизолид (ингакорт, синтарис) — препарат, оказывающий противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное действие, однако не расширяющий бронхи. Одно из показаний к его применению — предупреждение приступов бронхиальной астмы (не используется для купирования приступа).

Флутиказон (кутивейт, фликсоназе) — препарат, оказывающий противовоспалительное, противоаллергическое и противозудное действие при интраназальном, ингаляционном и местном применении. Основное показание к применению флутиказона — базисная противовоспалительная терапия бронхиальной астмы. Препарат не предназначен для купирования приступов бронхиальной астмы.

Кромоглициевая кислота (интал, кромосол, хай-кром) — препарат, использующийся в основном для профилактикиприступов удушья (в том числе аллергической, инфекционно-аллергической и эндогенной природы, а также вызванной напряжением и стрессом). Это противоаллергический препарат, способный блокировать поступление ионов кальция в тучные клетки, предотвращая дегрануляцию клетки и высвобождение медиаторов аллергии и воспаления: гистамина, брадикинина, «медленно реагирующей субстанции» и других биологически активных веществ. Кромоглин более эффективен в лечении больных молодого возраста, страдающих бронхиальной астмой, у которых еще не развились значительные патологические изменения в легких.

Недокромил — препарат, оказывающий противоаллергическое действие, стабилизирующий мембраны тучных клеток, ингибирующий высвобождение гистамина из тучных клеток и β-глюкуронидазы из макрофагов, но не обладающий бронхорасширяющей и антигистаминной активностью. Основное показание к применению — поддерживающая терапия при бронхиальной астме (умеренной тяжести течения). Недокромил не предназначен для купирования спазма бронхов (особенно при астматическом статусе).

Зафирлукаст (аколат) — конкурентный антагонист лейкотриеновых LTС4, LTD4, LTЕ4 рецепторов, являющихся составной частью «медленно реагирующей субстанции». Подавляет сократительную активность гладкой мускулатуры дыхательных путей, предотвращает эффекты, вызываемые лейкотриенами: повышение проницаемости сосудов, которое приводит к отеку дыхательных путей, и проникновение эозинофилов в дыхательные пути. Препарат снижает содержание клеточных и внеклеточных факторов воспалительной реакции в дыхательных путях, индуцированной антителами; снижает степень выраженности ее ранней и поздней фазы и гиперреактивность бронхов при вдыхании аллергенов; уменьшает бронхоспазм, ассоциированный с физической нагрузкой и воздействием холода, а также выраженность симптомов бронхиальной астмы, возникающих днем и ночью. Применение зафирлукаста показано и при недостаточной эффективности ранее проведенной терапии β2-адреномиметиками. Препарат не предназначен для купирования бронхоспазма при острых приступах бронхиальной астмы. Регулярный прием зафирлукаста больными, страдающими бронхиальной астмой, целесообразен как при отсутствии выраженных симптомов, так и при обострении этого заболевания.

При тяжелых обострениях бронхиальной астмы в лечении больных используют кортикостероидные препараты, которые обычно вводятся внутривенно. С этой целью назначаются метилпреднизолон и преднизолон (однократно или в комбинации друг с другом). Сроки внутривенного введения этих препаратов, дозировки и частота введения в значительной степени зависят от состояния больных; при улучшении объективного состояния пациентов рекомендуется постепенное снижение дозировки использующихся в ходе терапии препаратов.

При отсутствии обострения язвенной болезни, выраженных нарушений функции почек, беременности и кормления детей грудью для быстрого облегчения (устранения) болей больным бронхиальной астмой можно назначать нимесулид в лингвальных таблетках, быстро растворяющихся во рту. Это нестероидное противовоспалительное средство — ненаркотический анальгетик, механизм действия которого связан в основном с селективным ингибированием цитооксигеназы II типа и воздействием на ряд других факторов.

В настоящее время такие ингаляционные глюкокортикостероиды, как беклометазона дипропионат, будесонид и флютиказона пропионат, рассматриваются в качестве препаратов базисной терапии бронхиальной астмы, эффективность применения которых в российской популяции еще требует уточнения.

При возможном сочетании бронхиальной астмы с ГЭРБ необходимо корректировать схему лечения больных. Прежде всего таким пациентам необходимо постоянно выполнять рекомендации по предотвращению (уменьшению интенсивности и частоты) поступления желудочного содержимого в пищевод. В частности, не употреблять продукты и напитки, усиливающие газообразование в желудочно-кишечном тракте, принимать пищу последний раз за 2–3 ч до сна, не поднимать тяжелых вещей и т. п. Это позволит уменьшить вероятность появления (усиления) патологических гастроэзофагельных рефлюксов (как и прием прокинетиков перед сном) и развития ночных приступов бронхиальной астмы.

Основная цель антисекреторной терапии ГЭРБ — уменьшение повреждающего действия кислого желудочного содержимого на слизистую оболочку пищевода и предотвращение поступления этого содержимого в просвет бронхиального «дерева». С этой целью в качестве средства неотложной терапии (для быстрого устранения или уменьшения интенсивности изжоги и боли за грудиной и/или в эпигастральной области) чаще всего используются антацидные препараты (алмагель нео, фосфалюгель, гастал, маалокс, гелусил лак, реннии др.); эти препараты нередко применяются и в качестве так называемой терапии по «требованию». Однако их можно с успехом применять и для постоянной терапии ГЭРБ в стадии эндоскопически «негативного» рефлюкс-эзофагита или незначительно выраженного рефлюкс-эзофагита.

Cреди антацидных препаратов целесообразно выделить выпускающиеся в виде суспензии или гелей, которые начинают действовать быстрее (фосфалюгель, маалокс, алмагель нео, гелусил лак, альфогель), нежели таблетированные формы. Нейтрализация антацидными препаратами кислоты, выделенной париетальными клетками слизистой оболочки в просвет желудка, позволяет устранить (уменьшить) изжогу и боли за грудиной и в эпигастральной области. Адсорбирующие свойства невсасывающихся антацидных препаратов дают возможность «захватывать» различные микроорганизмы и вредные для организма человека вещества (бактерии, вирусы, экзогенные и эндогенные токсины, газы, возникающие в результате гниения и патологического брожения) на протяжении всего желудочно-кишечного тракта.

Фосфалюгель — коллоидный фосфат алюминия, оказывающий антацидное, обволакивающее и адсорбирующее действие, увеличивающий рН до 3,5–5 менее чем за 10 мин (достигнутый уровень рН поддерживается за счет буферных свойств фосфалюгеля). Повышение рН под действием этого препарата приводит и к снижению протеолитической активности пепсина без вторичной гиперсекреции соляной кислоты. Гели пептина и агар-агара, входящие в состав фосфалюгеля, участвуют в образовании мукоидного, антипептического защитного слоя в желудочно-кишечном тракте больных и нормализуют пассаж по кишечнику. Этот препарат при ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита назначается обычно в виде геля по 1–2 пакетика (в 1 пакетике 16 г) 2–3 раза в день, сразу после приема пищи и на ночь, что позволяет улучшить состояние больных.

Маалокс — препарат, содержащий сбалансированную комбинацию магния гидроокиси и альгельдрата; благодаря такому сочетанию обеспечивается его высокая нейтрализующая способность и цитопротективный эффект. Этот препарат оказывает антацидное, обволакивающее и адсорбирующее действие, снижает (а у части больных и устраняет) изжогу, боли за грудиной и в верхних отделах живота. Препарат назначается больным чаще всего 3–4 раза в день через 1,5 ч после приема пищи; при возникновении изжоги и болей в животе (независимо от приема пищи в качестве терапии по «требованию») — по 15 мл суспензии (1 пакетик).

Алмагель нео — антацидный препарат (в виде суспензии), обладающий высокой кислотонейтрализующей способностью, усиливающий факторы защиты слизистой оболочки желудка, препятствующий развитию и прогрессированию метеоризма и констипации. Алмагель нео назначается 3–4 раза в день в терапевтической дозировке. Одно из существенных достоинств этого препарата — возможность улучшать моторику кишечника, что способствует устранению запоров.

Гелусил лак — антацидный препарат (в виде суспензии), устраняющий (уменьшающий интенсивность) изжоги и боли за грудиной и/или в эпигастральной области благодаря нейтрализации избытка кислоты и защищающий слизистую оболочку от агрессивных факторов. Препарат предназначен для приема внутрь (в 1 пакетике 12 мл суспензии), время наступления ощелачивающего эффекта составляет 7–10 мин, продолжительность действия — до 2–4 ч.

К сожалению, при часто повторяющихся приступах бронхиальной астмы, сочетающейся с ГЭРБ, и длительном ее течении продолжительное назначение антацидных препаратов может привести к побочным эффектам. В подобных случаях, по нашим наблюдениям, в качестве терапии ГЭРБ или язвенной болезни, сочетающихся с бронхиальной астмой, целесообразно использовать антагонисты H2-гистаминовых рецепторов или ингибиторы протонного насоса [3], применять которые, в отличие от антацидных препаратов, необходимо лишь 1–2 раза в сутки.

Антагонисты Н2-рецепторов второго поколения (ранитидин, гистак, зантак, ульран) и антагонисты H2-рецепторов третьего поколения (фамотидин, гастросидин, квамател, ульфамид, фамотел), назначаемые для лечения больных в дозировке 20–40 мг/сут, позволяют в 58–62% случаях уменьшить респираторные проявления после устранения изжоги.

Один из таких эффективных препаратов — фамотидин, являющийся антагонистом Н2-гистаминовых рецепторов, подавляет продукцию соляной кислоты (базальную и стимулированную) и снижает активность пепсина. При лечении больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита в сочетании с бронхиальной астмой препарат нередко назначается по 20 мг через каждые 6 ч, однако дозировка, в зависимости от состояния больного, может быть изменена (в ряде случаев до 40 мг 2 раза в сутки), а продолжительность лечения определяется общим состоянием пациента. При необходимости в дальнейшем таким больным рекомендуется принимать этот препарат в течение 3 нед по 20 мг/сут, затем постоянно по 10 мг.

Вероятность появления побочных эффектов при использовании антагонистов Н2-рецепторов третьего поколения (фамотидин) ниже, чем при назначении антагонистов H2-гистаминовых рецепторов второго поколения (ранитидин), особенно в тех случаях, когда эти препараты применяются в повышенных дозировках (до 60–80 мг/сут).

Эффективность терапии антагонистами H2-рецепторов в необходимых случаях можно повысить или сочетать назначение этих препаратов с антацидными средствами. Целесообразен раздельный прием этих препаратов — за 1,5–2 ч до или спустя 2–3 ч (в зависимости от выбора антацидного препарата) после приема антагонистов H2-рецепторов в связи с тем, что антацидные невсасывающиеся препараты при комбинированной терапии могут адсорбировать антагонисты H2-рецепторов.

При ГЭРБ в стадии клинически выраженного рефлюкс-эзофагита (с наличием эрозий и/или пептической язвы пищевода), а также при резистентности к антагонистам H2-рецепторов, когда речь идет о лечении больных, страдающих ГЭРБ, сочетающейся с бронхиальной астмой, целесообразно использовать ингибиторы протонного насоса в терапевтических дозировках (омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол или эзомепразол). Изучение эффективности омепразола в терапии ГЭРБ, сочетающейся с бронхиальной астмой [15], показало, что лечение омепразолом в дозировке лишь 20 мг в день позволяет устранить симптомы бронхиальной астмы, сочетающейся с ГЭРБ, и/или максимальную скорость потока воздуха при выдохе, во время пробуждения, через час после обеда и перед сном на 20% и более, и в 73% случаев улучшить функцию легких через 3 мес лечения. Однако более эффективная доза омепразола при лечении многих больных, у которых наблюдается сочетание вышеуказанных заболеваний, составляет более 20 мг в день.

Вполне оправдано, по нашим наблюдениям [3], в терапии ГЭРБ, сочетающейся с бронхиальной астмой, использование ингибиторов протонного насоса или антагонистов H2-рецепторов в сочетании с прокинетиками (домперидон, цизаприд или метоклопрамид) по 10 мг 3 раза в день за 20–30 мин до приема пищи (а при необходимости — 4-й раз на ночь), если имеются симптомы, чаще всего ассоциируемые с нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта, включая пищевод, и/или с ферментными препаратами (креон, панзинорм, мезим форте, фестал, пензитал) в терапевтических дозировках при наличии повышенной чувствительности желудка к растяжению, что позволяет улучшить состояние больных.

С целью уменьшения интенсивности кислотообразования в желудке и повышения эффективности лечения больных бронхиальной астмой, сочетающейся с ГЭРБ, назначались ингибиторы протонного насоса утром и антагонисты H2-рецепторов на ночь. Такая комбинация препаратов объясняется тем, что ингибиторы протонного насоса целесообразно принимать за 30–60 мин до приема пищи, т. е. до того момента, когда ингибитор протонного насоса поступит в кишечник и начнет действовать на полную мощность. Во второй половине дня интенсивность кислотообразования в желудке усиливается, что повышает вероятность разрушения оболочки ингибиторов протонного насоса и, соответственно, уменьшает эффективность их действия. Поэтому эти препараты нередко не предотвращают так называемый ночной «прорыв» кислотности, который приводит к возникновению приступов бронхиальной астмы. Преимущество ранитидина и фамотидина при назначении этих препаратов больным на ночь (по сравнению с ингибиторами протонного насоса) заключается в отсутствии необходимости (для полноценного действия этих препаратов) корректировать прием этих средств в зависимости от приема пищи, т. е. эти препараты можно назначать до, во время или после еды. Сочетанное использование ингибиторов протонного насоса (утром) и антагонистов H2-рецепторов (вечероером) позволяет уменьшить и финансовую стоимость лечения больных. Такое сочетание указанных выше препаратов особенно важно при назначении терапии пациентам с гиперсекрецией желудка, нередко вынужденных длительное время проводить лечение ГЭРБ.

Один из показателей успешного лечения больных, страдающих бронхиальной астмой, сочетающейся с ГЭРБ, — исчезновение (уменьшение) изжоги и болей за грудиной на фоне лечения (наиболее важный показатель — исчезновение ночных приступов бронхиальной астмы). Это также свидетельствует и о существовании определенной связи между наличием патологического желудочно-пищеводного рефлюкса и бронхиальной астмы.

Основные критерии эффективности проводимой терапии: уменьшение частоты «легочных» симптомов на 20% по сравнению с исходными и плацебо и увеличение ПСВ и/или ОФВ1 на 20% по сравнению с исходными и плацебо [4]. Продолжительность пребывания больных в стационаре определяется лечащим врачом в зависимости от состояния больных. Необходимы прекращение ночных приступов и по возможности нормализация уровня ПСВ.

После достижения ремиссии бронхиальной астмы и ГЭРБ целесообразно, в зависимости от состояния пациента, проводить постоянную, периодическую или по «требованию» терапию ГЭРБ. При назначении постоянной, длительной терапии в качестве средств, ингибирующих кислотообразование в желудке, в зависимости от состояния больных, целесообразно использовать антагонисты H2-гистаминовых рецепторов (фамотидин, ранитидин) или ингибиторы протонного насоса. Еще при первом обращении к врачу необходимо дать больным рекомендации (а после окончания «активного» лечения еще раз напомнить) по улучшению качества жизни. Следует научить пациентов избегать факторов, провоцирующих ухудшение их состояния, включая и появление приступов бронхиальной астмы и обострения ГЭРБ, а также ознакомить с правилами приема конкретных лекарственных препаратов, рекомендуемых этим больным.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Ю. В. Васильев, доктор медицинских наук, профессор

ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва