богослужебное евангелие его построение и приложения

Богослужебные книги: Евангелие – его построение (главы, зачала). Указатели содержания в начале Евангелия и указатели чтения в конце книги.

Сам термин евангелие греческого происхождения и в переводе означает «благая весть» (εύαγγέλιον состоит из двух слов: εύ — «хорошо» и άγγελία — «весть»). Этим термином обозначены священные книги Нового Завета, в которых излагается жизнь, служение и учение Господа Иисуса Христа. Святое богослужебное Евангелие содержит в себе четыре канонических Евангелия: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, поэтому иногда оно называется Четвероевангелием. В течение года прочитывается все Евангелие.

Евангелия располагаются в том же порядке, в каком идут во всех изданиях Нового Завета: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Перед каждым из четырех Евангелий помещено: — краткое жизнеописание апостола-евангелиста; — краткое содержание евангельских глав; — указатель параллельных мест из других евангелистов. В этом указателе события расположены в хронологическом порядке — начиная от Рождества Христова и заканчивая Его воскресением и вознесением. Цифры, используемые здесь для обозначения евангельского события, соответствуют цифрам черного цвета на наружных полях самого Евангелия; — предисловие к данному Евангелию, составленное блаженным Феофилактом Болгарским.

Зачалом называется часть текста Нового Завета, назначенная для чтения за богослужением в конкретный день. Номера зачал обозначены красными цифрами на внешнем поле евангельского текста. Хотя зачала имеют различный размер, можно заметить, что они по объему гораздо меньше глав: одна глава может содержать до 10 зачал (например, 9-я глава Евангелия от Луки содержит зачала 40-49). Каждое Евангелие имеет собственную нумерацию зачал: в Евангелии от Матфея — 116 зачал; в Евангелии от Марка — 71 зачало; в Евангелии от Луки — 114 зачал; в Евангелии от Иоанна — 67 зачал.

Некоторые зачала не имеют отдельного номера, но располагаются посреди других зачал. Устав называет такое чтение «зачало от полу», которое стоит под знаком зачала без цифры.

Для определения и нахождения евангельского зачала на заданный день надлежит использовать приложения Евангелия, где содержатся все необходимые указания. Всего в Евангелии можно выделить следующие четыре приложения:

1. «Сказание еже како на всяк день должно есть чести Евангелие седмиц всего лета» — рядовые чтения подвижного круга богослужения. В конце приложения указаны 11 воскресных утренних Евангелий, которые последовательно читаются в воскресные дни в течение года на утрене.

2. «Соборник двунадесяти месяцей» — чтения неподвижного круга богослужения (месяцеслов). Здесь полагаются чтения на каждый день года. Так как начало церковного года приходится на сентябрь, то и месяцеслов начинается 1 сентября, а заканчивается 31 августа. Следует отметить, что в дни памяти некоторых малых святых евангельское чтение в месяцеслове не указано вовсе. В этих случаях на литургии читается только рядовое чтение.

3. «Евангелия обща святым» — чтения общие для каждого лика святых.

4. «Евангелия на всяку потребу различная». Здесь указаны евангельские чтения при совершении Таинств и других частных богослужений.

20. Богослужебный Апостол – его построение, порядок зачал. Общие сведения о Цветной Триоди. Сколько имеется полунощниц и где они находятся?

21. Прокимны, Аллилуарии, антифоны и причастны – где находятся и когда употребляются? Общие сведения о Требнике и его содержание.

Прокимен сопровождается и своим стихом. По тому, состоит ли он из самого прокимна и одного стиха, или же к нему присоединяется три стиха, прокимны различаются на малые (обычные) и великие. Последние положены в субботу вечера, на вечернях двунадесятых Господских праздников, в недели вечера Четыредесятницы.

Прокимен (от προκειμενος καννα — наперед лежащий) — стих, который произносится чтецом и повторяется ликами перед чтением паремий, Апостола и Евангелия. Прокимен служит как бы предисловием к чтению Священного Писания и выражает сущность празднуемого события или характеристику прославляемого святого

Где находиться – служебник, апостол,

Аллилуарием называется также стих, или точнее стихи псалмов, взятые с той же целью, что и прокимен, для предварения чтения из священных книг. Разница только в том, что стихи псалмов, составляющих прокимны, предварят или ветхозаветные чтения (паримии), или новозаветные (Апостол и Евангелие) на вечерне, утрени или на часах. Аллилуарий же поется только на литургии и он только тогда предваряет собой евангельское чтение, когда перед ним было чтение Апостола. Это стих псалма с прерывающим его аллилуйя (откуда и название), который связывает чтение Апостола с чтением Евангелия.

Антифоны (от греч. слова φωνη — голос) — «противогласие, попеременное пение на двух клиросах. Таковы «Утренние антифоны», которые поются на воскресной утрене перед чтением Евангелия. Другого содержания антифоны поются в начале литургии в будничные дни и на Господские праздники.

Церковный историк Сократ повествует о св. Игнатии Богоносце, антиохийском епископе, который имел видение ангельских чинов, поющих в честь Святой Троицы антифонные гимны, и ввел таковое пение в своей церкви.

1. Антифоны Псалтири

Первая кафисма Псалтири, разделяясь, как и прочие, на три славы, удерживает на языке нашего Типикона, за ними наименование «антифонов». Это объясняется тем, что или вся кафисма, или первая ее слава (первый антифон) поются в известные дни антифонно.

2. Антифоны изобразительные или вседневные

Известные стихи псалмов, употребляясь в попеременном пении на литургии оглашенных, в самом ее начале, получили наименование или антифонов изобразительных [Пс. 102 и 145: «Благослови душе моя Господа. » и » Хвали душе моя Господа. «] или антифонов вседневных [Пс. 9, 92, 94, с соответствующими припевами.], к которым присоединяется потом и гимн «Единородный Сыне. «.

3. Степенные антифоны

4. Праздничные антифоны

Праздничные антифоны на литургии составлены из стихов разных псалмов, соответственно содержанию праздника. Эти стихи псалмов чередуются или с особыми припевами, «Молитвами Богородицы» и «Спаси ны, Сыне Божий», или с тропарем самого праздника.

В Требнике содержатся чинопоследования различных Таинств и служб, относящихся к частному богослужению. Очевидно, что свое название книга получила в связи с тем, что частные богослужения называются также требами, так как совершаются по нужде, потребности одного или нескольких лиц. По содержанию различается большой и малый Требник (который называется просто Требником). В настоящее время различные издания Требника являются в той или иной степени сокращением Большого Требника и часто отличаются между собой наличием (или отсутствием) некоторых редко совершаемых молебнов или особенных чинов (например, во многих малых Требниках отсутствует чин погребения монахов и другие специальные службы).

Требник можно условно разделить на две части, из которых к первой относятся последования Таинств (за исключением Евхаристии и Священства). Требник начинается молитвой жене «в первый день рождения отрочати». Затем следуют молитвы жене-родительнице, читаемые по прошествии сорока дней после родов, и чин воцерковления младенца, молитва жене, родившей младенца. После этого в Требнике излагаются устав и сами молитвословия и священнодействия Таинств Крещения и Миропомазания, Таинства Покаяния, Таинства Брака, Таинства Елеосвящения. Вторая часть содержит чины и молебны на всякую потребу, из которых можно выделить последования об умерших: чин «на разлучение души от тела», различные чины погребения163 и панихиду. Также довольно важными и часто используемыми являются следующие последования: чин малого освящения воды, чин общего молебна, молитвы на освящение различных видов икон, «чин благословения в путьшествие» и благодарственный молебен, чины освящения дома и колесницы.

Семинария

Полная учебная программа БПДСМН 2009-2013

3.2. Богослужебное Евангелие, его построение: главы, зачала, киноварные вставки в тексте и подстрочник. Указатели содержания в начале Евангелия и указатели чтения в конце Евангелия.

Святое Евангелие содержит в себе четыре благовестия: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, поэтому иногда оно называется Четвероевангелием.

Чтение Евангелия за богослужением полагается по уставу ежедневно, кроме:

— понедельника, вторника, среды, четверга. пятницы Великого поста

— среды и пятницы сырной седмицы.

Все Евангелие прочитывается в течение года.

Перед каждым Евангелием помещено:

1) краткое описание жизни Апостола-Евангелиста;

2) краткое содержание глав евангельских;

3) указатель параллельных мест из других евангелистов. В этом указателе события расположены в хронологическом порядке начиная от Рождества Христова и заканчивая Его воскресением и вознесением.

Цифрам, которыми обозначены евангельские события, соответствуют цифры черного цвета на наружных полях.

Обычное деление текста Священного Писания на главы и стихи сохраняется и в богослужебном Евангелии. Счет глав указывается на верхнем поле. Счет стихов указан цифрами черного цвета на внутреннем поле. Кроме деления на главы: (Мф20 гл., Мк. 16 гл., Лк. 24 гл., Ин. 21 гл.) и стихи, каждое из четырех Евангелий делится для богослужебного употребления на так называемые зачала. В Евангелии от Матфея зачал 116, Мк. 71, Лк. 114, Ин. 67. Деление Евангелий на зачала произведено св. Иоанном Дамаскиным и св. Феодором Студитом.

Зачалом называется часть текста Нового Завета, назначенная для чтения при богослужении в тот или иной день. Перед зачалом помещается звездочка, под строкою же указывается дата чтения зачала. Там же под строкой указываются и слова, какими нужно начинать чтение зачала: «Во время оно», «Рече Господь…»

Конец евангельского чтения указывается в самом тексте киноварью, например: «конец недели», «конец пятку».

Иногда евангельское чтение состоит изнескольких мест, выбранных из различных глав и даже различных евангелистов; какой переход в самом тексте обозначается так: «преступи Кресту», и «чти Кресту».

В конце богослужебного Евангелия помещен указатель рядовых чтений на каждый день седмицы всего года и всех недель (воскресений) начиная от Пасхи и кончая сыропустной неделей.

От Пасхи до Недели Всех святых 8 седмиц.

Затем следуют 32 недели и подготовительные к Великому посту

33-я неделя о мытаре и фарисее

34-я неделя о блудном сыне

35-я неделя мясопустная, после которой начинается Великий пост. (О необходимых при этом евангельских преступке и отступке см. конспект 3-го класса)

Богослужебное Евангелие

Другое название: напрестольное Евангелие, требное Евангелие, храмовое Евангелие

Что такое богослужебное (напрестольное) Евангелие?

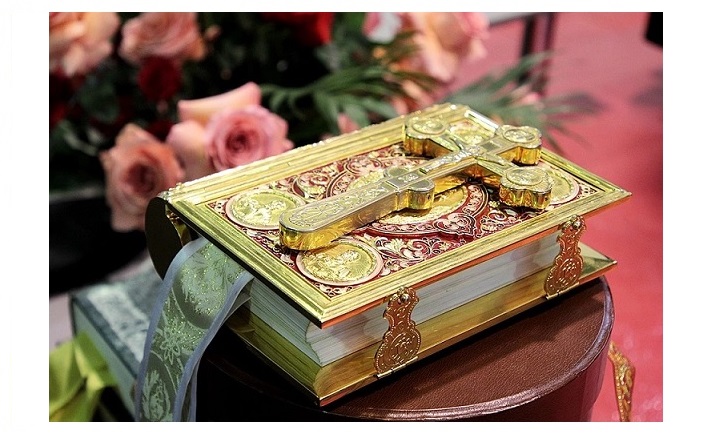

Евангелие, используемое во время богослужения, лежит в храме на престоле, от чего и происходит его название.

Текст в нем разбит на зачала – фрагменты, которые читаются во время службы. Это сделано для удобства, чтобы священнослужители сразу видели начало и окончание нужного им фрагмента.

Помимо этого, текст богослужебного Евангелия содержит ряд пояснений, какой фрагмент читать на определенных службах.

Как правило, служебное Евангелие достаточно массивно. Даже так называемое малое напрестольное Евангелие крупнее многих изданий, предназначенных для обычного чтения.

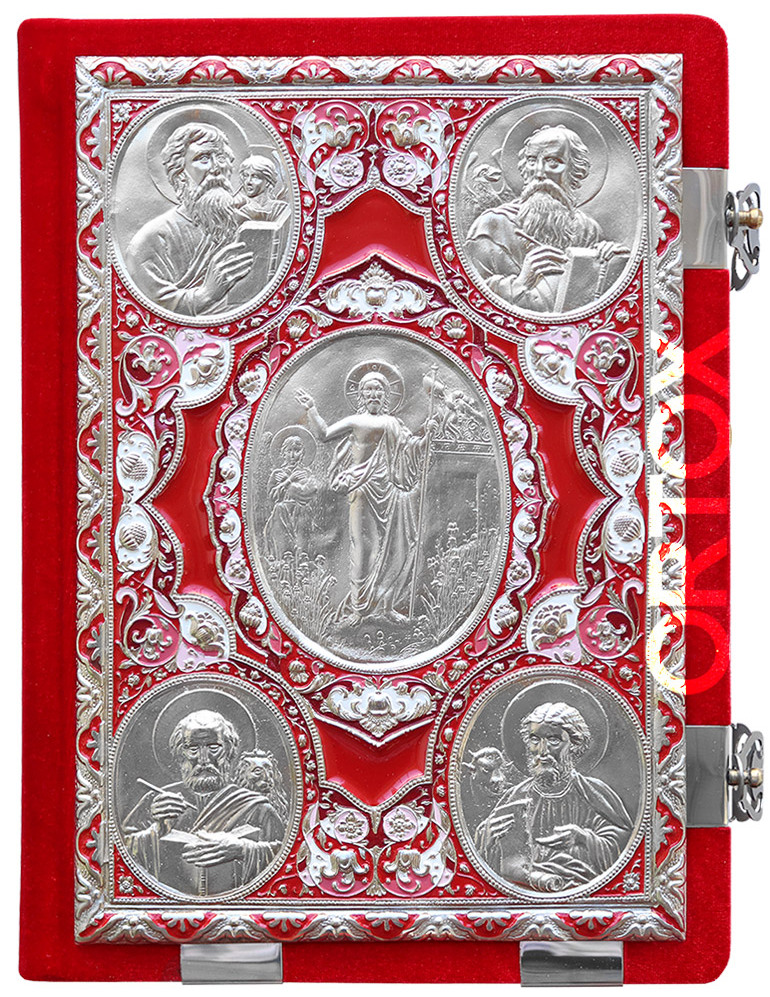

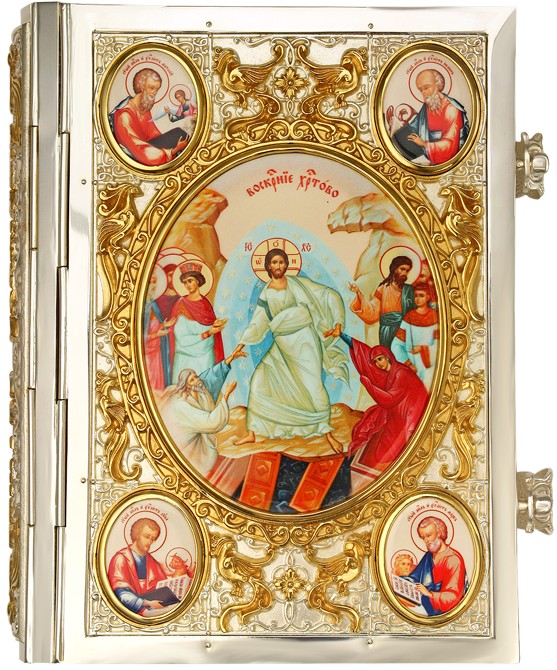

Материалы окладов для напрестольных Евангелий

Сегодня чаще всего используются латунные оклады для храмовых Евангелий. Другой распространенный вариант – бархатный оклад с накладками из латуни. В богатых или старинных храмах вы можете увидеть оклады из серебра, а также Евангелия, украшенные финифтью – расписной эмалью. Встречаются и священные книги в кожаных обложках с металлическими накладками и даже камнями.

Варианты изготовления богослужебных Евангелий

Особенности оформления богослужебных Евангелий

На обложке богослужебного Евангелия, как правило, мы видим 5 икон. В центре – образ Спасителя. Чаще всего это икона Воскресения Христова или Спас на престоле. По углам священной книги расположены иконы четырех евангелистов. На обратной стороне оклада напрестольного Евангелия для удобства его использования обычно делают небольшие ножки в форме вифлеемских (восьмиконечных) звезд. Допустимы и другие варианты оформления обложки храмового Евангелия. К примеру, история знает случаи, когда на обратной стороне священной книги, как и на лицевой, помещали иконы, в частности, образ Распятия Христова.

Хорошо, когда в храме есть несколько богослужебных Евангелий. Во время будничных служб можно использовать малое, более простое, а на торжественных богослужениях – самое красивое и богатое. В той же стилистике, что и богослужебное Евангелие, может быть оформлен и богослужебный Апостол – еще одна книга, используемая во время службы.

В «Жизнеописании Константина» Евсевия Кесарийского упоминается, что равноапостольный император около 331 г. пожелал снабдить священными книгами возведенные им храмы и повелел изготовить «50 рукописей Священного Писания на пергамене тонкой выделки, удобных для переноски и отчетливо написанных профессионально подготовленными писцами, достигшими совершенства в своем искусстве». Историк упоминает, что книги были «роскошно переплетены».

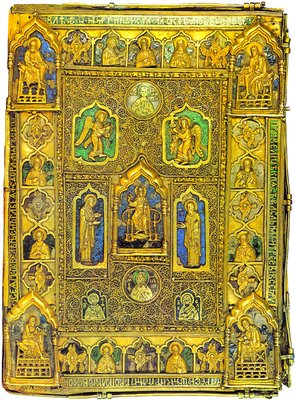

Обложки богослужебных Евангелий, изготовленные в ювелирных техниках и украшенные священными изображениями, были распространены уже в Византии.

Примером того, как в Древней Руси украшали богослужебные книги, является Евангелие, выполненное по заказу боярина Федору Кошки в XIV в. Книга написана уставом (древнерусским письмом без пробелов) на пергамене и помещена в серебряный оклад. В центре оклада деисис: Спас на троне с предстоящими Богоматерью и свт. Иоанном Златоустом. Выше – образ Спаса Эммануила в круглом медальоне; по сторонам от него – ангелы с орудиями Страстей Христовых. По углам оклада расположены образы евангелистов, по краям – миниатюрные рельефные изображения святых. Фон средника украшен тончайшей витой сканью и зернью, фоны изображений заполнены цветной эмалью.

Евангелие – книга, несущая в себе слово Божие, во время богослужения символизирует Самого Христа – Бога-Слово. Православные христиане с особым благоговением относятся к любому Евангелию: по традиции, эту книгу не полагается класть на сидения и т.п. Богослужебному же Евангелию воздается почитание наравне с иконами: к примеру, на всенощном бдении его кладут на центральный аналой, и верующие с благоговением прикладываются к священной книге.

Лекция 4. Богослужебные книги

Рассмотрим книги Священного Писания, которые употребляются за богослужением: Евангелие, Апостол, Псалтирь.

Богослужебное Евангелие имеет свои отличия в организации текста от того Евангелия, которое мы читаем дома. В богослужебном Евангелии текст разделен на «зачала», т.е. отрывки, по которым Евангелие читается на богослужении. Кроме того, в нем указаны начала фраз, которые мы слышим за богослужением, но никогда не находим в тексте Евангелия: «Во время оно. » или «Рече Господь. » и т.д. В конце богослужебного Евангелия помещен указатель чтений на каждый день года (каждая богослужебная книга имеет свое «ядро», основу своего содержания, и более или менее многочисленные приложения, которые включены в нее для удобства пользования; порой приложения могут быть одинаковыми у разных книг).

Апостол содержит Деяния апостольские и послания. Эта книга заключает в себе также прокимны и аллилуиарии, т. к. это очень удобно: чтец или диакон выходит, возглашает прокимен, читает Апостол, а затем произносит стихи, которые называются аллилуиариями. Есть в Апостоле праздничные и вседневные антифоны, а также указатель чтений по дням года.

Псалтирь богослужебная разделена на 20 кафизм, каждая из которых делится на три «славы» или три антифона. Невозможно не упомянуть Псалтирь следованную или, по-другому, Псалтирь с восследованием. По своему содержанию это не монолитная книга, а некий богослужебный сборник. Следованная Псалтирь включает псалмы, некоторые главы Типикона и чинопоследования, которые составляют содержание Часослова. Кроме того, в ней находятся каноны и последования, обычно входящие в молитвослов. Есть и месяцеслов: в полном виде он является частью Типикона, а в Псалтири следованной существует в очень урезанном виде: на каждый день указан тропарь и кондак, а также знак праздника.

Ради сохранения иерархии мы должны упомянуть сначала те книги, которыми пользуются священнослужители.

Первая книга – Служебник (греч. «Ieratikon). Название, естественно, от слова «служба». Другое название этой книги – литургиарий – происходит от того, что именно в этой книге находится последование всех важнейших частей Божественной литургии, всех трех чинов литургии, которые употребляются у нас в Православной Церкви: литургии св. Василия Великого, св. Иоанна Златоуста и литургии Преждеосвященных Даров, которая приписывается св. Григорию Двоеслову, папе Римскому. Служебником пользуйся священнослужители, т.е. священники (иереи – отсюда греческое название) и диаконы, поэтому все чины, помещенные в этой книге, описываются с точки зрения именно священнослужителей. Там даются указания к тем действиям, которые они должны совершать, приводятся молитвы и тексты, которые они произносят, т.е. молитвы священника, ектеньи, возгласы и т.д. Однако надо очень хорошо понимать, что всякая богослужебная книга очень четко скоординирована с другими богослужебными книгами, поэтому в Служебнике указано, что в это время читается или поется на клиросе. Кроме чина Божественной литургии в Служебнике находится чин вечерни и утрени, тоже с точки зрения священнослужителя.

Назовем основные приложения книги Служебник: это, прежде всего, отпусты, т.е. те слова, которые произносит священник в самом конце службы; это месяцеслов, т.е. указание памятей святых и праздников на каждый день года; это прокимны, которые, как известно, в нашей практике возглашают диаконы; некоторые другие чины и указания для священнослужителей.

Упомянем книгу, которую вряд ли придется подробно изучать, она называется Архиерейский служебник или Чиновник архиерейского священнослужения (греч. «Arcieratikon). В целом он совпадает со Служебником, но содержит чинопоследование одного таинства, которое не может совершать иерей: таинства Рукоположения или хиротонии, таинства Священства. Чин освящения антиминса также находится в этой книге; это последование не причисляется к главным таинствам Церкви, однако, с ними тесно связано.

Основная книга для клиросного употребления, книга, по которой учились читать дети в Древней Руси, это Часослов. Название книги может быть объяснено разными способами. В Часослове находится чинопоследование часов: это одна из служб, вернее, четыре службы дневного круга богослужения. Но можно и шире толковать это название: Часословом регулируется, распределяется молитва по времени суток, по часам дня. Что же входит в эту книгу? Часослов содержит неизменяемые молитвословия служб дневного круга. При описании каждой книги мы должны говорить о характере песнопений, содержащихся в ней, и о том богослужебном круге, к которому она в первую очередь относится. Часослов также содержит довольно многочисленные приложения, первое из которых – 17-я кафизма – употребляется за богослужением ежедневно: в неделю и субботу на утрени и на вседневной полунощнице.

Следующая богослужебная книга – Октоих. Название этой книги состоит из двух частей: oktw (греч.) – восемь и hcoV (греч.) – глас. Дословный перевод названия этой книги – Осьмогласник; было еще древнерусское, вернее русифицированное название – Октай. Октоих содержит изменяемые молитвословия служб седмичного круга. Октоих состоит из 8 частей по числу гласов; строение всех частей совершенно одинаково, а различаются они напевами и текстами. Мы уже говорили о роли пения в богослужении, неразрывном единстве слова и звука в богослужении. В гласовой системе это очень легко почувствовать, потому что, когда меняются гласы, меняются не только напевы, но и тексты. Построены части Октоиха симметрично, но тексты в них различны.

Как известно, первый день церковной седмицы – это неделя. Седмица начинается со своей вершины, с дня, который может быть назван Пасхой. Седмица начинается с недели, а день, как мы знаем, начинается с вечера. Поэтому каждый глас будет начинаться со службы, которая называется «в субботу вечера», а кончается, естественно, службой «в субботу утра». Значит, в субботу вечером, на воскресной всенощной происходит смена гласа.

Каковы же тексты Октоиха и что они содержат? Тексты Октоиха полностью соответствуют литургическим темам дней седмицы, о которых мы говорили в прошлой главе. Естественно, Октоих содержит и многочисленные приложения. Три главные из них связаны со «столпами» евангельских чтений. Надо сказать, что сама система чередования гласов, которая действует в течение года, называется столпом, гласовым столпом. Но есть еще один столп – это столп евангельских чтений. Он состоит из 11 чтений, которые читаются на воскресной утрени. И вот, Октоих содержит таблицу, по которой можно определить, что читается в данное воскресенье. В Октоихе помещены и сами тексты этих Евангельских чтений. И еще одно приложение – это богослужебные тексты, которые связаны с Евангельским чтением, которые зависят не от гласа, а от евангельского чтения в это воскресенье; это ексапостиларий, его Богородичен и евангельская стихира.

Теперь надо сказать о времени действия Октоиха. Существует период церковного года, когда Октоих взаимодействует только с системой Миней. Это время от Недели Всех святых (первая неделя по Пятидесятнице) до Недели о мытаре и фарисее. Это и есть период пения Октоиха. В неделю на первом месте стоит воскресная служба, она может отменяться только при совпадении с двунадесятым Господским праздником. В седмичные и субботние дни – значительней больше праздник по Минее, тем сильнее оттесняется Октоих.

Что происходит во время действия Триоди Постной и Цветной, в то время, которое называется периодом пения Триоди? Система эта довольно сложна, и разбирать ее подробно мы будем в дальнейшем, однако, скажем главное. В будние дни Великого поста Октоих используется только в отдельные моменты службы, а в воскресные дни стоит на первом месте (с субботами ситуация особая, об этом поговорим позднее). С Лазаревой Субботы до Великой Субботы Октоих не используется вовсе. Во время пения Триоди Цветной Октоих в руки не берут, поскольку все тексты из него, нужные для богослужения, помещены в Цветной Триоди наряду. Период пения Триоди (время от Недели о мытаре и фарисее до Недели Всех святых) потому и противопоставляется периоду пения Октоиха, что не Осьмогласник в предпасхальный и послепасхальный отрезок является ключевой книгой; основная роль в этих богослужениях отведена Триоди.

Начало пения Октоиха связано с некоторыми трудностями. Мы помним, что окончанием пасхального периода является Неделя Всех святых, в этот день оканчивается пение Триоди Цветной. На следующий день в понедельник начинается пение Октоиха. Но поскольку в Неделю Всех святых в Триодь Цветную включены воскресные тексты 8-го гласа, то и следующая седмица, начинающаяся с понедельника, тоже относится к 8-му гласу. Это немного странно. Почему пение Октоиха с последней части? Здесь действует закон о начале седмицы. Начало седмицы – это неделя, она во многом определяет течение богослужебной седмицы, поэтому поется 8-й глас. А само начало гласового столпа приходится на Неделю Всех русских святых, это всегда воскресенье 1-го гласа.

Обратимся к следующей богослужебной книге, которая называется Минея.Это название происходит от греческого слова mhn – месяц. Минеи бывают разные.

Первый вид – Минея месячная. Минея месячная содержит изменяемые песнопения неподвижных праздников. Минея содержит только одно приложение, которым мы будем пользоваться, это Богородичны. Естественно, Минея месячная состоит из 12 книг по числу месяцев в году, но практически каждый месяц может быть распределен по двум или трем книгам, так что томов гораздо больше, чем 12. Год, как вы знаете, начинается у нас 1 сентября по старому стилю, т.е. 14 сентября по новому, это церковное новолетие.

Минея праздничная не является необходимой книгой для совершения богослужения, можно обойтись и без нее. Это удобный богослужебный сборник, некая выборка из Минеи месячной в масштабе всего года. Из Минеи месячной выбраны праздники: двунадесятые – Господские и Богородичные, некоторых, наиболее чтимых икон Божией Матери, великих святых; это довольно удобно. Минеей праздничной обычно пользуются чтецы.

Минея общая – довольно интересная богослужебная книга. Основное содержание Минеи общей – это изменяемые молитвословия, которые Церковь назначила святым того или иного лика. Что такое лик святых? Это собрание святых, объединенных единством подвига. Как на иконе Покрова: лик пророков, лик святителей, лик мучеников. Минея общая построена по типу службы святому, но имя святого не указано. Службы называются так: служба пророку, служба пророкам; служба святителю, служба святителям; служба апостолу, служба апостолам; преподобному, преподобным; преподобномученику, священномученику, исповеднику, бессеребренику, юродивому, блаженному и т.д. Тексты составлены так, что прославляют подвиг святого в его общих чертах, а в большинстве песнопений оставлены пробелы: имярек – вставляется имя того святого, которому мы служим. Справедливости ради скажем, что в Минее общей есть и господская служба – служба Господу общая и служба Богородице общая. Так что, если мы окажемся в храме, где будет только Минея общая, можно совершить замену воскресной службы и службы любого праздника, потому что у нас есть некий общий текст.

В каких случаях она употребляется? Первый случай – если мы хотим совершить святому праздничную службу, полную, торжественную, а в Минее месячной ему помещена служба одного из низших разрядов празднования, где просто нет необходимых текстов для торжественного праздника. Недостающие тексты восполняются из Минеи общей. В каких случаях это может происходить? Например, если храмовый святой по месяцеслову – малый святой, но как храмовому ему следует совершать бдение. Бывают святые, которым вовсе не составлена служба: например, мученице Людмиле Чешской. Новопрославленные святые зачастую также не имеют собственного богослужения.

А теперь о системе Триоди. Прежде всего, объясним само слово: оно греческое, состоит из двух частей, первая из которых понятна: три. А вторая часть тоже понятна, если вспомнить, что есть торжественные стихи, называющиеся «ода». Триодь в переводе на церковнославянский означает «трипеснец». Она называется так потому, что в системе Триоди есть особые, неполные каноны, состоящие из трех песней. Правда, там есть и двупеснцы и четверопеснцы, но самый частый случай – это трипеснец. По названию этого характерного песнопения называется вся богослужебная книга. Триодей существует две: Триодь Постная и Триодь Цветная.

Триодь Постная содержит изменяемые молитвословия служб великопостного цикла. Он начинается с трех подготовительных седмиц к Великому посту, в течение которых Триодь Постная все больше и больше входит в богослужение. Затем наступает Четыредесятница в полном смысле этого слова – это 6 седмиц Поста и, наконец, совершенно особенный период: Лазарева Суббота, Вербное Воскресение и Страстная седмица. Полунощница перед пасхальной заутреней – это последняя служба, которая служится по Триоди Постной. Не удивляйтесь такой границе между богослужебными днями: Страстная седмица – особое время, к нему не всегда применимы обычные законы богослужебного времени.

В пасхальную ночь мы начинаем богослужение по Триоди Цветной,которая содержит изменяемые молитвословия служб пасхального периода.Мы говорили о пасхальном периоде – это период богослужения Пасхи, Пасхальной седмицы и всего времени до Пятидесятницы и Недели Всех святых, когда совершается последняя служба Триоди Цветной. Вы помните, что Пятидесятница – это окончание домостроительства нашего спасения, и следующие праздники – Неделя Всех святых, Неделя Всех русских святых и т.д. – призваны явить плоды дела спасения рода человеческого, показать, что дело нашего спасения не осталось бесплодным, а принесло плоды – сонм святых.

Рассмотрим еще одну богослужебную книгу – Ирмологий (греч.«Eirmologion). Собственно, это название означает собрание ирмосов. EirmoV– слово греческое, означает сцепление, соединение, связь. Ирмос является организующим текстом канона, ключом строения песен. Ирмологий содержит ирмосы, собранные из различных богослужебных книг и соединенные по системе гласов: все ирмосы 1-го гласа, 2-го гласа и т.д. – до 8-го. Однако Ирмологий содержит и многочисленные приложения. Что можно в общем сказать о содержании Ирмология, как определить характер этой книги, ее константу? Ирмологий – книга певческая, в ней собраны все тексты, которые назначены Церковью для пения. Приложений в нем очень много. Назовем наиболее заметные: песнопения Божественной литургии (мы говорили о Служебнике, там содержатся тексты, которые произносят священнослужители, – а то, что поет хор, содержится в Ирмологий), песни Священного Писания, Богородичны (такое же приложение есть в Минее месячной).

Вспомним книгу Требник (греч. Eucologion), содержание которой очень трудно определить, оно не относится к системе богослужения времени. Самое название связано со словом «требование», т.е. все чины, которые есть в этой книге, совершаются не каждый день, как, скажем вечерня, утреня, а совершаются по необходимости, по требованию, называются «требы». В Требнике содержатся величайшие таинства Церковные: крещение, миропомазание, последование обручения и венчания; есть там и панихиды, отпевания, разные чины освящения. В терминах схоластического богословия эти богослужения называются частными. О. Александр Шмеман решительно восстает против такого определения, напоминая, что в Церкви нет ничего частного, в жизни церковной все общее. Будет ли это отпевание, будет ли это крещение – в этом участвуют все, это не относится к одному или к двум лицам. Церковь – это собрание, и все празднуется, все совершается вместе народом церковным. Но все-таки не выделить характер тех последований, которые есть в Требнике, не определить их отличие от прочих богослужений невозможно. И о. Александр предлагает выйти из этого положения так: субъектом совершения и таинств, и треб является Церковь во всей ее полноте, а объекты могут быть различны. Таинство Евхаристии или богослужение времени относится одинаково ко всем, а если мы пришли на крещение, мы все участвуем в нем, поскольку дерзаем думать, что мы являемся чадами церковными, но преимущественно оно относится ко крещаемому.

Типикон (греч. Tupikon) содержит дисциплинарную и богослужебную части. О богослужебной части можно сказать, что она содержит указание на то, в какие дни и часы, в каком порядке и каким образом соединяются и вычитываются все те тексты, все те последования, которые находятся в вышеперечисленных богослужебных книгах. Т.о., Типикон является регулятором богослужения, и без его указаний невозможно составить службу, даже имея все остальные богослужебные книги.