Блаженный это что значит в библии

Блаженный

Полезное

Смотреть что такое «Блаженный» в других словарях:

блаженный — См. счастливый спереди блажен муж, а сзади вскую шаташася. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. блаженный юрод, юродивый, райский, присноблаженный, блаженненький, счастливый … Словарь синонимов

БЛАЖЕННЫЙ — БЛАЖЕННЫЙ, блаженная, блаженное; блажен, блаженна, блаженно. 1. Счастливый, невозмутимо радостный. Блаженное состояние. «Там, за далью непогоды, есть блаженная страна.» Языков. «Блажен, кто с молоду был молод.» Пушкин. Блаженно (нареч.) улыбаться … Толковый словарь Ушакова

блаженный — БЛАЖЕННЫЙ, юродивый, уменьш. ласк. блаженненький БЛАЖЕННАЯ, юродивая, уменьш. ласк. блаженненькая … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

Блаженный — (иноск.) шалунъ, проказникъ, дурачекъ (съ блажью). Ср. Блажить дурить … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

БЛАЖЕННЫЙ — БЛАЖЕННЫЙ, ая, ое; жен, женна. 1. В высшей степени счастливый. Блаженное состояние. Б. миг. Блажен, кто верует (афоризм). 2. полн. Не совсем нормальный [первонач. юродивый] (разг.). 3. То же, что святой (в 1 знач.) (устар.). Храм Василия… … Толковый словарь Ожегова

блаженный — блаженный, кратк. ф. блажен (устаревающее блаженен), блаженна, блаженно, блаженны … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Блаженный — Василий П … Википедия

Блаженный В. — Вениамин Блаженный Вениамин Михайлович Блаженный Имя при рождении: Вениамин Михайлович Айзенштадт Дата рождения: 15 октября 1921 Место рождения: Оршанский уезд Витебской губернии Дата смерти … Википедия

Блаженный В. М. — Вениамин Блаженный Вениамин Михайлович Блаженный Имя при рождении: Вениамин Михайлович Айзенштадт Дата рождения: 15 октября 1921 Место рождения: Оршанский уезд Витебской губернии Дата смерти … Википедия

БЛАЖЕННЫЙ — [греч. μακάριος], 1) наименование (блаженный Василий) или 1 я часть наименования (блаженный Василий, Христа ради юродивый) лика (чина) юродивых (см. Юродство); 2) именование, употребляемое в отношении святого или неканонизированного подвижника… … Православная энциклопедия

блаженный — ая, ое; же/н, же/нна 1) В высшей степени счастливый, благоденствующий, исполненный счастья. Блаженный сон. Блаженный миг. Блаженная страна. Блаженная тишина. [Чацкий:] Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (Грибоедов). Ты хочешь знать, что… … Популярный словарь русского языка

Кто такой блаженный

Кто такой блаженный, значение слова

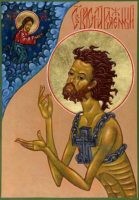

Блаженный — от греч. μακάριος, макариос — счастливый, благоденствующий, блаженный. В Русской Православной Церкви блаженным называют отдельных святых и юродивых. В католической Церкви статус «блаженного» получает человек, который был близок к Богу.

Церковное толкование

Крест юродства часто воспринимается людьми неоднозначно, но для православного человека «блаженный» значит — счастливый. Счастливый близостью к Богу, пониманием Его воли. Быть блаженным, значит — быть «благим», добрым и хорошим человеком. Те, кого мы считаем «умными» в земном понимании слова не всегда мудры в духовной жизни. Блаженные же познали высшую правду и почитаются Церковью. «Странными» и необычными они кажутся лишь потому что живут правдой Небесной на грешной земле.

Блаженные часто ведут жизнь скитальцев, по дороге они совершают чудеса, исцеляют людей, предсказывают грядущие испытания. В католической Церкви «блаженными» называли тех, кто брал на себя добровольно подвиг аскезы и отказывался от земных благ.

Кроме того в современной Православной церковной терминологии «блаженный» – титул глав некоторых Церквей:

Известные блаженные

В Православной Церкви широко известны:

Блаженный Василий, Христа ради юродивый, Московский чудотворец, †1557, память 2/15 августа;

Святой Блаженный Василий, Московский чудотворец, родился в декабре 1468 года на паперти подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

В 16 лет святой пришел в Москву и начал подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он нагой и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки: то опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били Блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание Блаженного Василия быстро росло: в нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды. Проповедуя милосердие, Блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-иностранцу, который остался безо всего и, хотя три дня уже ничего не ел, не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду. Скончался Блаженный Василий 2 августа 1557 года. Митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на рву, где в 1554 году был пристроен Покровский собор в память покорения Казани.

Блаженная Ксения Петербургская, † в начале XIX в., память 24 января/6 февраля.

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII столетия от благочестивых и благородных родителей.

По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым, и жила с супругом в Санкт-Петербурге.

Блаженный

Блаженный

Блаженный [еврейское ашре; греческое макариос, букв. «счастливый»].

I.: 1) это слово употребляется в Библии по отношению к человеку, которого ждет блаженство на земле или в грядущем веке. Такое значение слова «блаженный» мы находим в ВЗ в выражении «блажен муж, который. » или «блажен тот, кто. » ( Пс 1:1 ; Пс 2:12 ; Пс 31:1 ; Притч 3:13 ; Иов 5:17 ). в Синодальном переводе НЗ слово макариос чаще всего передается как «блажен», но иногда переводится по-другому, напр. «счастливый» ( Деян 26:2 );

2) в ВЗ считается счастливым тот человек, которого Господь благословил полнотой жизни, земными благами ( Иов 29 и след.; Пс 126:3–5 ), а главное — радостью непосредственного общения с Богом. Поэтому благочестивый человек, послушный Закону Божию, признается в особой степени блаженным ( Пс 1:1 ; Пс 40:1 ; Пс 118:1 ; Пс 127:1 ). Блаженными именуются и все, уповающие на Бога ( Пс 2:12 ; Пс 32:12 ; Пс 39:5 ; Пс 83:6.13 ; Пс 111:1 ; Притч 16:20 ; Ис 30:18 ). Поскольку Бог проявляет милость и долготерпение к Своему народу ( Пс 31 и след.; Пс 32:12 ; Пс 64:5 ; Пс 143:15 ), то этот народ блажен (ср. также Пс 83 и след.; Пс 88:16 ; Пс 145:5 ). Блажен и тот, кого Бог наказывает ( Иов 5 и след.; Пс 93:12 ), потому что посредством такого наказания человек выводится на путь спасения;

3) в НЗ спасение и блаженство неразрывно связаны с Царством Божиим, путь в которое открывается верой в жертву Иисуса Христа и исполнением Его учения ( Лк 14:15 ; Откр 19:9 ). След., блажен тот, кто принимает Иисуса и Его слово ( Мф 16:17 ; Мф 24:46 ; Лк 1:45 ; Лк 11:28 ; Откр 1:3 ), кто верит в Него ( Ин 20:29 ) и не соблазнится о Нем ( Мф 11:6 ). Особенно призваны радоваться Царству Божию нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы и изгнанные за правду ( Мф 5 и след.; ср. Лк 6 и след.); очи и уши видящих и слышащих Иисуса названы блаженными ( Мф 13:16 ; Лк 10:23 ). Ср. также → Заповеди блаженства.

II. Блаженный — «спасенный» от глаголов, означающих «спасать», — евр. йаша, греческое содзеин:

2) в НЗ «спасение» и «избавление» часто связаны с освобождением от болезни, смерти, одержимости и проч.; но наряду с этим в Евангелиях, а особенно в Дeян и в посланиях, главное основание блаженства — это спасительный подвиг Иисуса Христа, избавление от власти греха и смерти, избавление от вечного осуждения и дарование вечного спасения и → жизни ( 1Фес 4:17 ; 1Пет 1:4 ; Откр 21:1 ; Откр 22:1 );

3) спасение и блаженство даруются верующему Богом через Иисуса Христа ( Мф 18:11 ; Лк 19:10 ; 1Кор 1:21 ; 2Тим 1:9 ). При этом люди, как посланники Божьи, могут быть посредниками Божественного спасения ( Рим 11:14 ; 1Кор 9:22 ; Иак 5:20 ; ср. 1Кор 7:16 ), но только следуя вере и спасительному учению ( Иак 1:21 ), человек может достичь спасения и стать блаженным (спасенным). В выражениях «стать блаженным», «быть спасенным», «достичь спасения», «дать спасти себя» слово «блаженный» относится исключительно к людям, принимающим Голгофскую жертву и следующим учению Иисуса Христа. Они оказываются спасенными от порчи преходящего «мира сего» и осознают себя вступающими в «грядущий век» — в новую эпоху спасения, начавшуюся с явления Иисуса Христа. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» ( Ин 3:17 ). «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых [блаженных] — сила Божия» ( 1Кор 1:18 ). → Спасение → Искупление → Прощение.

Блаженный

Блаженный [евр. ашре; греч. макариос, букв. «счастливый» ].

I.: 1) это слово употребляется в Библии по отношению к человеку, которого ждет блаженство на земле или в грядущем веке. Такое значение слова «блаженный» мы находим в ВЗ в выражении «блажен муж, который. » или «блажен тот, кто. » ( Пс. 1:1 ; Пс. 2:12 ; Пс. 31:1 ; Притч. 3:13 ; Иов. 5:17 ). В Синод. пер. НЗ слово макариос чаще всего передается как «блажен», но иногда переводится по-другому, напр. «счастливый» ( Деян. 26:2 );

2) в ВЗ считается счастливым тот человек, которого Господь благословил полнотой жизни, земными благами ( Иов 29 и след.; Пс. 126:3–5 ), а главное – радостью непосредственного общения с Богом. Поэтому благочестивый человек, послушный Закону Божию, признается в особой степени блаженным ( Пс. 1:1 ; Пс. 40:1 ; Пс. 118:1 ; Пс. 127:1 ). Блаженными именуются и все, уповающие на Бога ( Пс. 2:12 ; Пс. 32:12 ; Пс. 39:5 ; Пс. 83:6.13 ; Пс. 111:1 ; Притч. 16:20 ; Ис. 30:18 ). Поскольку Бог проявляет милость и долготерпение к Своему народу ( Пс 31 и след.; Пс. 32:12 ; Пс. 64:5 ; Пс. 143:15 ), то этот народ блажен (ср. также Пс 83 и след.; Пс. 88:16 ; Пс. 145:5 ). Блажен и тот, кого Бог наказывает ( Иов 5 и след.; Пс. 93:12 ), потому что посредством такого наказания человек выводится на путь спасения;

3) в НЗ спасение и блаженство неразрывно связаны с Царством Божиим, путь в которое открывается верой в жертву Иисуса Христа и исполнением Его учения ( Лк. 14:15 ; Откр. 19:9 ). След., блажен тот, кто принимает Иисуса и Его слово ( Мф. 16:17 ; Мф. 24:46 ; Лк. 1:45 ; Лк. 11:28 ; Откр. 1:3 ), кто верит в Него ( Ин. 20:29 ) и не соблазнится о Нем ( Мф. 11:6 ). Особенно призваны радоваться Царству Божию нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы и изгнанные за правду ( Мф 5 и след.; ср. Лк 6 и след.); очи и уши видящих и слышащих Иисуса названы блаженными ( Мф. 13:16 ; Лк. 10:23 ). Ср. также ⇒ Заповеди блаженства.

II. Блаженный «спасенный» от глаголов, означающих «спасать», – евр. йаша, греч. содзеин:

2) в НЗ «спасение» и «избавление» часто связаны с освобождением от болезни, смерти, одержимости и проч.; но наряду с этим в Евангелиях, а особенно в Дeян и в посланиях, главное основание блаженства – это спасительный подвиг Иисуса Христа, избавление от власти греха и смерти, избавление от вечного осуждения и дарование вечного спасения и ⇒ жизни ( 1Фес. 4:17 ; 1Петр. 1:4 ; Откр. 21:1 ; Откр. 22:1 );

3) спасение и блаженство даруются верующему Богом через Иисуса Христа ( Мф. 18:11 ; Лк. 19:10 ; 1Кор. 1:21 ; 2Тим. 1:9 ). При этом люди, как посланники Божьи, могут быть посредниками Божественного спасения ( Рим. 11:14 ; 1Кор. 9:22 ; Иак. 5:20 ; ср. 1Кор. 7:16 ), но только следуя вере и спасительному учению ( Иак. 1:21 ), человек может достичь спасения и стать блаженным (спасенным). В выражениях «стать блаженным», «быть спасенным», «достичь спасения», «дать спасти себя» слово «блаженный» относится исключительно к людям, принимающим Голгофскую жертву и следующим учению Иисуса Христа. Они оказываются спасенными от порчи преходящего «мира сего» и осознают себя вступающими в «грядущий век» – в новую эпоху спасения, начавшуюся с явления Иисуса Христа. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» ( Ин. 3:17 ). «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых [блаженных] – сила Божия» ( 1Кор. 1:18 ). ⇒ Спасение ⇒ Искупление ⇒ Прощение.

Заповеди блаженства. В чем их смысл и отличие от ветхозаветных заповедей

Приблизительное время чтения: 12 мин.

Когда речь заходит о христианских заповедях, под этими словами обычно подразумевают известное всем: «Я Господь, Бог твой да не будет у тебя других богов; не делай себе кумира; не произноси имени Господа напрасно…». Однако эти заповеди через Моисея были даны народу Израиля еще за полторы тысячи лет до Рождества Христова.

— Сегодня слово «блаженство» для многих означает высшую степень наслаждения. Предполагает ли Евангелие именно такое понимание этого слова или вкладывает в него какие-то иные смыслы?

— В святоотеческом наследии есть один общий тезис, встречающийся практически у всех Отцов: если человек рассматривает христианскую жизнь как способ достижения каких-то небесных наслаждений, экстазов, переживаний, особых благодатных состояний, значит он стоит на ложном пути, на пути прелести. Почему святые отцы столь единодушны в этом вопросе? Ответ прост: если Христос — Спаситель, следовательно, есть какая-то большая беда, от которой всех нас нужно спасать, значит мы больны, находимся в состоянии гибели, поврежденности и духовного помрачения, которое не дает нам возможности достичь того блаженного соединения с Богом, которое мы именуем Царством Божьим. Поэтому правильное духовное состояние человека характеризуется его стремлением к исцелению от всякого греха, от всего того, что мешает достичь этого Царства, а не стремлением к наслаждению, пусть даже и небесному.

Как говорил, если не ошибаюсь, Макарий Великий, наша цель состоит не в том, чтобы получить что-то от Бога, а в том, чтобы соединиться с Самим Богом. А поскольку Бог есть Любовь, то и соединение с Богом приобщает нас к тому высшему, что на языке человеческом именуется любовью. Более высокого состояния для человека просто не существует.

Поэтому само слово «блаженство» в данном контексте означает — приобщение Богу, который есть Истина, Бытие, Любовь, высочайшее Благо.

— В чем заключается принципиальная разница между заповедями Ветхого Завета и заповедями блаженства?

— Все ветхозаветные заповеди носят запретительный характер: «Не убий», «Не укради», «Не пожелай». Они призваны были удержать человека от нарушения Воли Божьей. Заповеди блаженства носят уже другой, положительный характер. Но их лишь условно можно назвать заповедями. По существу они есть не что иное, как изображение красоты свойств того человека, которого апостол Павел называет новым. Блаженства показывают, какие духовные дары получает новый человек, если он будет следовать пути Господнему. Десятословие Ветхого Завета и Нагорная проповедь Евангелия — это два разных уровня духовного порядка. Ветхозаветные заповеди обещают награду за их исполнение: чтобы продлились дни твои на земле. Блаженства, не отменяя эти заповеди, возводят сознание человека к истинной цели его бытия: Бога узрят, ибо блаженство есть Сам Бог. Не случайно такой знаток Писания, как святитель Иоанн Златоуст, говорит: «Ветхий Завет отстоит от Нового, как земля от неба».

Можно сказать, что заповеди, данные через Моисея, — некий барьер, ограда на краю пропасти, удерживающее начало. А блаженства — открытая перспектива жизни в Боге. Но без исполнения первого второе, конечно же, невозможно.

— Что такое «нищие духом»? И правда ли, что в древних текстах Нового Завета сказано просто: «Блаженны нищие», а слово «духом» — позднейшая вставка?

— Если мы возьмем издание Нового Завета на древнегреческом языке Курта Аланда, где в подстрочниках даются ссылки на все разночтения, которые обнаружены в найденных рукописях и фрагментах Нового Завета, то там всюду, за редким исключением, присутствует слово «духом». Да и сам контекст Нового Завета говорит о духовном содержании этого изречения. Поэтому славянский перевод, а затем и русский, содержит именно «нищие духом» как выражение, отвечающее духу всей проповеди Спасителя. И надо сказать, что этот полный текст имеет глубочайший смысл.

Все святые отцы-аскеты постоянно и настойчиво подчеркивали, что именно осознание своей духовной нищеты является основой духовной жизни христианина. Нищета эта состоит в видении человеком, во-первых, поврежденности своей природы грехом, во-вторых, невозможности исцелить ее своими силами, без Божией помощи. И пока человек не увидит этой своей нищеты, он не способен к духовной жизни. Нищета духа по сути своей есть не что иное, как смирение. Как оно приобретается, об этом кратко и ясно говорит, например, преп. Симеон Новый Богослов: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи», то есть открывает ему болезни его души. Святые утверждают, что без этого основания невозможны никакие другие добродетели. Более того, сами добродетели без нищеты духовной могут привести человека в очень опасное состояние, в тщеславие, гордость и прочие грехи.

— Если наградой за нищету духа является Царствие Небесное, то зачем нужны остальные блаженства, ведь Царствие Небесное уже предполагает полноту блага?

— Здесь речь идет не о награде, а о том необходимом условии, при котором возможны все дальнейшие добродетели. Когда мы строим дом, то сначала закладываем фундамент, а уже потом возводим стены. В духовной жизни смирение — нищета духовная — и является таким фундаментом, без которого все добрые дела и вся дальнейшая работа над собой становится бессмысленной и бесполезной. Об этом прекрасно сказал св. Исаак Сирин: «Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели… потому что без смирения напрасны все дела наши, всякие добродетели и всякое делание». Но, с другой стороны, нищета духовная является мощным стимулом к правильной духовной жизни, приобретению всех других богоподобных свойств и, таким образом, полноты блага.

— Тогда следующий вопрос: иерархичны ли заповеди блаженства и являются ли они некой системой, или каждая из них вполне самодостаточна?

— С полной уверенностью можно сказать, что первая ступень является необходимой основой для получения остальных. Но перечисление других совсем не носит характера какой-то логически связанной строгой системы. В самих Евангелиях от Матфея и от Луки они имеют разный порядок. Об этом говорит и опыт множества святых, у которых наблюдается разная последовательность приобретения добродетелей. Каждый святой имел какую-то особую добродетель, которая выделяла его из среды прочих. Кто-то был миротворцем. А кто-то особенно милостивым. Это зависело от многих причин: от природных свойств личности, от обстоятельств внешней жизни, от характера и условий подвига и даже от уровня духовного совершенства. Но, повторяю, приобретение нищеты духовной, по учению отцов, всегда рассматривалось в качестве безусловного требования, поскольку без нее исполнение остальных заповедей приводит к разрушению всего духовного дома христианина.

Святые отцы приводят печальные примеры, когда некоторые подвижники, достигшие больших дарований, могли исцелять, прозревать будущее, пророчествовать, потом впадали в тягчайшие грехи. И отцы прямо объясняют: всё это происходило потому, что они, не познав себя, то есть своей греховности, своей слабости в подвиге очищения души от действия страстей, иначе сказать, не приобретя нищеты духовной, легко подвергались дьявольским нападениям, оступались и падали.

— Блаженны плачущие. Но ведь люди плачут по разным поводам. О каком плаче идет речь?

— Видов слез множество: мы плачем от обиды, плачем от радости, плачем от гнева, плачем от какой-то скорби, плачем от несчастья. Эти виды плача могут носить естественный или даже греховный характер.

Когда святые отцы объясняют ублажение Христом плачущих, то говорят не об этих причинах слез, но о слезах покаяния, сокрушения сердечного о своих грехах, о своем бессилии справиться с тем злом, которое видят в себе. Такой плач есть обращение и ума, и сердца к Богу о помощи в духовной жизни. А сердца сокрушенного и смиренного Бог не отвергнет и непременно поможет такому человеку победить в себе зло и приобрести благо. Потому блаженны эти плачущие.

— Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Как это понимать? В том смысле, что все некроткие в конце концов перебьют друг друга, а на земле останутся одни кроткие?

— Прежде всего, следует пояснить, что такое кротость. Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Состояние души, при котором устранены из нее гнев, ненависть, памятозлобие и осуждение есть новое блаженство, оно называется: кротость». Кротость, оказывается, не какая-то пассивность, слабохарактерность, неспособность дать отпор агрессии, а великодушие, способность простить обидчика, не отвечать злом на зло. Это свойство вполне духовное, и оно является характеристикой того христианина, который победил свой эгоизм, победил страсти, прежде всего гнев, толкающие его к отмщению. Потому такой человек способен к наследованию обетованной земли Царства Небесного.

При этом святые отцы объясняли, что здесь речь идет вовсе не об этой, нашей земле, наполненной грехом, страданиями, кровью, но о той земле, которая является обителью вечной будущей жизни человека — новой земле и новом небе, о которых пишет апостол Иоанн Богослов в своем Апокалипсисе.

— Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. То есть, получается, что Бог к милостивым относится иначе, чем к немилостивым. Одних Он милует, других — нет?

— Ошибкой было бы понимать слово «помилованы» в юридическом смысле или полагать, что Бог, имея гнев на человека, но увидев его милосердие к людям, преложил Свой гнев на милость. Здесь нет ни судебного помилования грешника, ни изменения отношения Бога к нему за его доброту. Преп. Антоний Великий прекрасно объясняет это: «Нелепо думать, чтобы Божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, пребывая всегда одинаковым; а мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом — по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога — по несходству с Ним.

Живя добродетельно — мы бываем Божиими, а делаясь злыми — становимся отверженными от Него; а сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость; так что сказать: Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать: солнце скрывается от лишенных зрения».

То есть помилование означает здесь не изменение отношения Бога к человеку за его милосердие, но это милосердие к ближнему делает самого человека способным к восприятию неизменной любви Божией. Таков закономерный и естественный процесс — подобное соединяется с подобным. Чем ближе становится человек к Богу через свое милосердие к ближним, тем больше Божией милости он становится способен вместить.

— Кто такие чистые сердцем и каким образом они оказываются способными ýзрить Бога, который есть Дух и о котором сказано: Бога не видел никто?

— Под «чистым сердцем» святые отцы понимают возможность достижения бесстрастия, то есть освобождение от рабства страстям, ибо всякий, делающий грех, — по слову Христа, — есть раб греха. Так вот, по мере того как человек освобождается от этого рабства, он действительно всё более становится духовным зрителем Бога. Как переживаем мы любовь, видим ее в себе, так, подобно этому, человек может видеть и Бога — не внешним зрением, а внутренним переживанием Его присутствия в своей душе, в своей жизни. Как прекрасно говорит об этом Псалмопевец: вкусите и видите яко благ Господь!

— Блаженны миротворцы — о ком это сказано? Кто такие миротворцы и почему им обещано блаженство?

— В этих словах по меньшей мере два сопряженных смысла. Первый, более очевидный, касается наших взаимных отношений друг с другом, как личных, так и коллективных, общественных, международных. Ублажаются те, которые бескорыстно стремятся установить и сохранить мир, хотя бы это и было сопряжено с каким-либо ущемлением их самолюбия, тщеславия и проч. Вот этот миротворец, в котором любовь побеждает его часто мелкую правду, ублажается Христом.

Второй смысл, более глубокий, относится к тем, которые подвигом борьбы со страстями очистили свое сердце от всякого зла и стали способными принять в свою душу тот мир, о котором Спаситель сказал: мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Этот мир души прославляют все святые, утверждая, что приобретший его приобретает истинное сыновство у Бога.

— Ну и последний вопрос — изгнанные правды ради. Нет ли здесь для современного человека определенной опасности — перепутать свои личные проблемы, вызвавшие неприятные для тебя последствия, с гонением за Христа и правду Божию?

— Конечно, эта опасность есть. Ведь нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. И в данном случае все мы (каждый — в меру своей подверженности страстям) иногда бываем склонны считать себя гонимыми за ту правду, которая совсем не является правдой Божией. Есть обычная человеческая правда, которая, как правило, представляет собой, выражаясь математическим языком, установление тождества отношений: дважды два — четыре. Эта правда есть не что иное, как право на справедливость. В. Соловьев очень точно сказал о моральном уровне этого права: «Право есть низший предел или определенный минимум нравственности». Изгнание за эту правду, если соотнести это с современным контекстом борьбы за свободы и права человека, оказывается, не является высшим достоинством человека, ибо здесь наряду с искренними стремлениями часто проявляется и тщеславие, и расчет, и политические соображения, и другие, не всегда бескорыстные, мотивы.

О какой же правде говорил Господь, обещая изгнанным за нее Царство Небесное? Святой Исаак Сирин писал о ней: «Милосердие и правосудие в одной душе — то же, что человек, который в одном доме покланяется Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры: потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие … ко всем сострадательно преклоняется: кто достоин зла, тому не воздает злом, и, кто достоин добра, того преисполняет с избытком… Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие — в одной душе».

Есть хорошее изречение: «Требовать своих прав — дело правды, жертвовать ими — дело любви». Божия правда есть только там, где есть любовь. Где нет любви, там нет правды. Если человеку с безобразной внешностью я скажу, что он — урод, то формально я буду прав. Но Божьей правды в моих словах не будет. Почему? Потому что здесь нет любви, нет сострадания. То есть, правда Божья и правда человеческая зачастую — совершенно разные вещи. Без любви нет правды, даже если всё выглядит вполне справедливо. И, наоборот, там, где даже нет справедливости, но есть действительная любовь, снисходящая к недостаткам ближнего, проявляющая терпение, присутствует истинная правда.

Святой Исаак Сирин приводит в пример Самого Бога: «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах… паче Он благ и благостен. Ибо говорит: благ есть к лукавым и нечестивым (Лк 6:35)». Господь Иисус Христос, будучи праведником, пострадал за неправедных и молился с Креста: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. Вот, оказывается, за какую правду действительно можно и нужно пострадать — за любовь к человеку, к истине, к Богу. Только в этом случае гонимые за правду наследуют Царство Небесное.