Блатная романтика что это такое

Ненависть по понедельникам: тюремная романтика

Часик в радость, бродяги, сегодня речь пойдет об одном явлении, которое стало распространяться повсеместно и местами принимает стихийный характер. О тюремной романтике.

Очень странно, что в наше довольно мирное время, когда лихие 90-е остались лишь в памяти и в сериалах НТВ, многие ребята, начиная с совсем юного возраста, лет с 13, пропитываются какой-то нездоровой любовью ко всему, что связано с тюрьмой. В голове этих людей формируется мышление, что жить и зарабатывать честно – это для лохов, которых надо «разводить», а попасть на зону равносильно почету. Ведь братва к успеху шла, но ничего: не получилось в этот раз, получится в другой.

Самое интересное, что более взрослое поколение, которое побывало в местах не столь отдаленных и видело небо в клетку, совершенно не разделяет их взглядов. Они находят таких юнцов настоящими идиотами.

Мы не станем затрагивать саму тему жизни в тюрьме и людей, которые там побывали, или же находятся сейчас. Мы говорим о тех, кто, будучи на свободе и не понимая всего ужаса, через который проходят люди в тюрьмах, тянутся к такой жизни.

Удивляет желание молодежи оказаться в месте, где ты не волен решать, когда пойти поесть, когда отдыхать, а когда бодрствовать. К тому же перспектива провести ближайшие годы в компании исключительно мужиков вообще не должна привлекать половозрелого парня.

Живя в нормальном социуме, эти люди употребляют в своей речи жаргонные выражения, которые используют по ту сторону колючей проволоки, пытаются говорить «по фене». Очень комично это выглядит, когда некий отпрыск, лет 15, спрашивает с кого-то за базар, а вечером отхватывает от мамки за двойку в дневнике.

Подобные персонажи прикрываются тем, что идут к своей цели и стремятся, но вот пойти и заработать их честным трудом – это «западло», зато отбирать последнее у стариков – вот это почетно. Тот же телефон, отобранный у паренька. Да какое право они вообще имеют брать чужое, быть может, человек работает ради покупки этой вещи в течение года? Но на этом быдло-мышление не заканчивается, и деграданты идут дальше в своем стремлении достичь успеха.

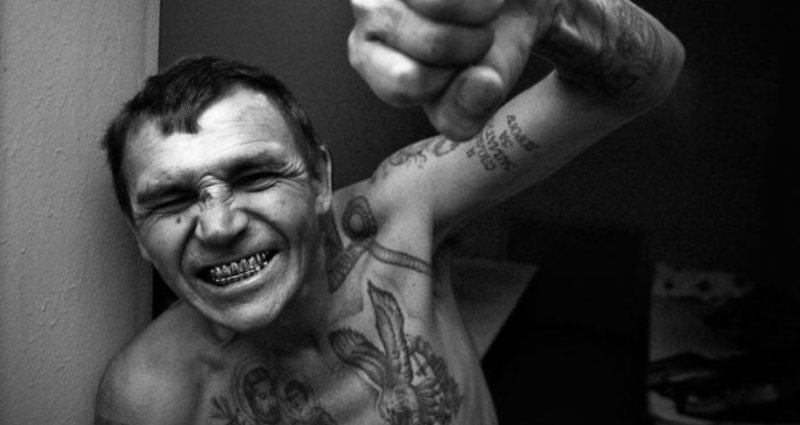

Воровские татуировки. Особенно смешит, когда их себе набивают индивиды, ни разу не хлебавшие тюремной баланды. Есть такие тату, которые можно набить лишь в определенных случаях и за определенные сомнительные заслуги. Но наши чудаки бьют себе воровские звезды, аббревиатуры, даже не зная толком их смысла. Самое интересное, что за такие вот «шедевры» на своем теле будет реальный спрос, если они попадут в тюрьму.

Еще в моде лютая ненависть к полицейским и людям, которые их всячески поддерживают. Вызвал полицию в случае драки или написал заявление о краже – «замусорился». Только вот есть один необъяснимый эффект: эти бравые, кричащие о том, как эти же стражи правопорядка ничтожны и убоги, совершенно меняются в лице и поведении, как только приходится с ними контактировать. Убежать и оставить товарища, чтобы самого не поймали? Запросто. Рассказать все под осознанием того, что реально можно уехать на зону? Где ручка и бумага, больше бумаги! Вся спесь, все «понты» и блатные речи улетучиваются, и в глазах появляется щенячий страх перед неизбежностью судьбы.

Сами же люди, которые побывали в тюрьмах, считают такое показушническое поведение молодежи чистым идиотизмом, ведь говорить на жаргоне стоит лишь в стенах исправительных учреждений. Зачастую такие пустоголовые юнцы становятся пешками в руках людей, которые на самом деле связаны с миром криминала. Этих ребят презирают за их глупость и используют ее в своих корыстных целях.

Но поражает то, какое распространение тюремная философия получила в социальных сетях. Множество пабликов, в которых по несколько сотен подписчиков, ежедневно снабжают тюремной философией толпы людей. Особенно радуют их романтические цитатки о благородстве преступных деяний, о том, как хорошо попасть на зону.

О да, все ужасно боялись мелких краж на центральном рынке.

Девушки порой отличаются так:

Родились подобные желания под действием блейзера или балтики девятки – неизвестно, но почему-то именно такой контингент и умудряется беспорядочно плодиться.

Далее мы воздержимся от цитат, но показать эту долю абсурда мы были обязаны. Причем от цитаты к цитате настроение у авторов меняется, как у депрессивного суицидального подростка. То за брата глотку можно перегрызть, то человек человеку волк, и все тут. Более всего поражает, что подписчиками являются здоровые парни, которые вдохновляются подобной философией и живут по подобным наставлениям. Но не только парни сидят на подобных пабликах. Как ни странно, проверив репосты, можно увидеть, что процентов 10 от общей массы составляют девушки, которых, как правило, очень обидели мусора, а лучшей пассией является бродяга по жизни и вор по масти, как-то так.

Почему, находясь на свободе и имея все возможности жить и развиваться, эти люди предпочитают тянуться к такому образу жизни? Нам не понять, но мы однозначно против подобных мировоззрений, так что трудись честно и живи свободным человеком.

Почему в СССР царил культ уголовной романтики

Среди множества ученых, изучающих самые разные области науки, есть и специалисты, занимающиеся субкультурами. Исследователи российской криминальной среды отлично знают, что увлечение уголовным миром процветало на протяжении всего существования СССР, но традиционно это замалчивалось.

Основным фактором, который способствовал увлечению обычных граждан уголовным миром, была схожесть идеологии тоталитарного советского государства и воровского мира. Как государство, так и криминалитет исключали либеральность и демократию и ценили силу и полную самоотдачу.

При этом воровской мир изначально противопоставлял себя государству и жил как бы параллельно, по своим законам. Уголовники открыто презирали правила жизни в обществе и многим это казалось некоей формой протеста. Забитые советские граждане воспринимали преступников как бунтарей, исповедующих собственную теорию личной свободы.

Совершенно ясно, что многие морально незрелые личности, особенно юные, тянулись к этой «свободе» и изо всех сил стремились влиться в мир, казавшийся им свободным от предрассудков и шаблонов, живущим по своим правилам. Очень часто приходило разочарование, но это обычно случалось слишком поздно, когда у «романтика» появлялась судимость и путь назад в общество был отрезан.

В дореволюционной России романтизации криминала в литературе не было. Были детективные романы, показывающие преступников с неприглядной стороны или рассказывающие о том, как они становились на путь исправления. Такие авторы, как Владимир Гиляровский, описывающие самое социальное дно Москвы, были редкостью и их герои вызывали у читателя отвращение, жалость, но никак не восхищение.

Но после революции все кардинально изменилось. В 1920‑е годы воровская субкультура стала единственной силой, открыто противопоставляющая себя действующему официальному общественно-политическому строю. Российский исследователь уголовного мира А. Н. Олейник считает, что все дело не в различиях идеологий, а, наоборот, в их разительном сходстве.

Уголовный мир, как и тоталитарное государство, не разграничивал частную и публичную жизнь – институциональные структуры тюремного сообщества и советского социума были похожи как две капли воды. Уголовные понятия ставили на первое место воровской закон, а не имевшие судимости граждане СССР были уверены в главенстве закона государства.

Но все дело в том, что у воровского закона было множество преимуществ перед советским. Жизнь «по понятиям» казалась более привлекательной, так как имела особый кодекс чести, выглядевший со стороны чуть ли не рыцарским. В воровской среде было запрещено обманывать, предавать и доносить. Презирались приспособленцы и подхалимы всех сортов, в то время как в советском обществе все это не только не порицалось, но и наоборот всячески приветствовалось.

Романтизация воровского мира в искусстве началась почти сразу же после появления СССР, Одним из пионеров этого направления стал одесский писатель Исаак Бабель, в 1920‑х годах написавший свои знаменитые «Одесские рассказы» о криминальной среде города у моря. Герой Бабеля, некоронованный король Молдаванки налетчик Беня Крик, несмотря на свою глубоко преступную сущность, выглядел благородным борцом с несправедливостью.

Способствовало росту популярности уголовного уклада и то, что в 1930‑е годы в стране почти не осталось семей, где никто не отбывал срок. За решетку попасть было очень просто – иногда осужденный сам не мог вразумительно объяснить, что он совершил. Те люди, которым повезло вернуться из лагерей, не всегда сохраняли свое «я» и, чаще всего, изменялись до неузнаваемости.

Неважно, отбывали эти люди сроки по политическим или уголовным статьям – они привозили домой новую, запретную и оттого привлекательную культуру – тюремные наколки, жаргон, манеру одеваться и, конечно же, воровские песни.

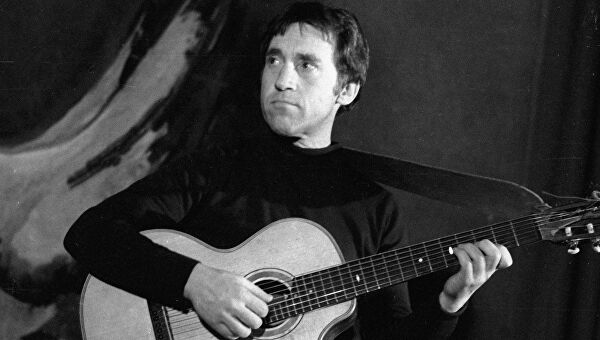

В послевоенные годы наступил пик популярности блатных песен. Их пели под гитары на кухнях и в подворотнях, а позднее записывали на катушечные магнитофоны. Именно с таких песен начиналось творчество знаменитых бардов современности В. Высоцкого и А. Розенбаума, которые учились играть и петь именно на дворовом, уголовном репертуаре.

Популярности субкультуры способствовало не только большое количество советских граждан, прошедших тюремные «институты», но и воровское отрицание возможности сотрудничества с властью. Уголовный мир становился антиподом советского строя и многие из тех, кого не устраивало положение вещей в обществе, в силу недостатка образования, выбирали не путь диссидентства, а воровской мир.

Но до конца 1980‑х годов все что касалось уголовного мира находилось в обществе под запретом. Его снятие, совпавшее с падением «железного занавеса», способствовало романтизации воровской жизни, о которой начали снимать фильмы, писать книги и петь со сцены песни. В этой легализации криминала не последнюю роль сыграли СМИ – передачи о жизни в тюрьмах и укладе воровской жизни, «желтая» пресса типа «SPEED-инфо» и «Мира криминала» стали настоящими путеводителями новичков в уголовном мире.

Позднее на головы россиян обрушилась целая лавина всевозможных «шансонье». Большинство из этих людей пели о вещах, о которых знали лишь с чужих слов и были достойным продуктом той самой советской школы «балконных» уголовных романтиков, никогда не привлекавшихся, но горячо поклонявшихся всему воровскому.

К сожалению, современные исследования говорят о том, что сейчас в России молодежная культура продолжает опираться на воровские понятия. То что мы сегодня видим в молодежной среде – это не новомодные веяния, а неприятное наследие советской эпохи, которое еще долго будет нас преследовать.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Как ошибка властей породила в СССР криминальных авторитетов и блатную романтику

«Суки» против воров

Как писала «Наша Версия» (№ 13 от 5.04.2021), система ФСИН объявила войну воровскому укладу в колониях и тюрьмах. Ломать преступных авторитетов решено всерьёз – застрельщиками выступают выходцы из спецслужб. Тем не менее нельзя не вспомнить, что прежде власти уже дважды пробовали сломать хребет профессиональной преступности и каждый раз что-то в итоге шло не так. А самая первая попытка оказалась настолько фатальной, что её последствия страна расхлёбывает по сей день.

Как известно, Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а уже 12 июля Президиум Верховного Совета СССР издал указы о досрочном освобождении ряда категорий заключённых. Затыкать дыры на фронте отправили осуждённых за прогулы, а также за незначительные бытовые преступления. Позже к ним добавились бывшие военнослужащие, осуждённые за малозначительные преступления. Всего таким образом Красную армию пополнили 420 тыс. выходцев из ГУЛАГа. Однако вскоре огромные потери заставили вновь вспомнить о зэках – в январе 1942 года Пленум Верховного суда СССР разрешил отправлять в армию лиц, осуждённых на срок не свыше двух лет лишения свободы. Учитывая, что за обычную кражу по УК следовало три месяца лагерей, а за серию краж – до года, путь на фронт открылся в том числе и для профессиональных преступников.

В прорыв идут штрафные батальоны

Плюс заключённым в лагерях (только уголовникам – политических не брали) нередко предлагали искупить вину кровью, и желающие находились. Трудно сказать, что именно двигало уркаганами. Возможно, присутствовала и доля патриотизма, однако историк отечественной пенитенциарной системы Александр Сидоров описывает мотивы «добровольцев» более скептично. Во-первых, с началом войны кормить в лагерях стали крайне скудно, отчего зэки умирали десятками тысяч. На фронте же кормили. Во-вторых, массово проситься в армию зэки стали после Сталинградского сражения, когда стало ясно, чья взяла. В-третьих, год на фронте засчитывался за три в лагере. Как результат – линейные и штрафные части пополнились матёрыми уголовниками.

Воевали вчерашние жулики и налётчики отчаянно и дерзко, как привыкли на воле брать кассы. Примечательный факт – уголовники оказались даже в числе обладателей звания Героя Советского Союза! Так, ушедший добровольцем на фронт Николай Кульба уже имел за плечами два приговора, в том числе за грабежи в составе банды. В своей дивизии он стал лучшим снайпером, уничтожив 29 немецких солдат и офицеров, а во время форсирования Днепра принял командование и повёл роту в атаку. В момент награждения Кульба лежал в госпитале, потому Звезду Героя ему так и не вручили. Когда же в 1958 году героя наконец разыскали, оказалось, что Кульба после войны продолжил воровать и получил ещё два срока. В итоге награды его лишили.

«Они были смелы, я представлял их к наградам», – вспоминал известный актёр Евгений Весник, в батарее которого также служили добровольцы из ГУЛАГа. Впрочем, одновременно Весник приводил характерный эпизод. «Восточная Пруссия, 1945 год. Немецкий пулемётчик не даёт провезти через поляну наши гаубицы. Рядовой Кузнецов Василий – «беломорканальник», осуждённый на 10 лет, получил от меня приказ: ликвидировать огневую точку. Через полчаса пулемёт замолк. А ещё через 10 минут Вася принёс затвор немецкого пулемёта и…голову стрелявшего немца. «Товарищ гвардии лейтенант, вы могли бы подумать, что я затвор с брошенного пулемёта снял, а стрелявший ушёл… Я голову его принёс как доказательство!»

Музыкант Slava Marlow рассказал Ивану Урганту о том, как однажды после концерта в Краснодаре он вместе с Моргенштерном отправился в местную «лакшери» сауну в сопровождении экскортниц.

Всего за время войны фронт прошли десятки тысяч уголовников. После Победы одни взялись за ум, другие, как Кульба, взялись за старое и вернулись в лагеря. Они входили в бараки, ожидая, что блатные товарищи воздадут им должное за храбрость. Но не тут-то было.

Предатели воровского закона

Воровской закон запрещает служить государству, потому к прибывшим отнеслись как к предателям. Аргументы фронтовиков о том, что они-де защищали не власть, а Родину, не прошли – раз носили погоны, стало быть, вы больше не воры. На самом деле блатной «кодекс чести» был здесь ни при чём. Просто согласно сложившейся системе уголовники в лагерях находились на вершине «пищевой пирамиды», безжалостно обирая «фраеров». Однако, поскольку за время войны сажать стали меньше, «кормовая база» у уголовников сократилась. А тут получалось, что в лагеря прибыли ещё тысячи таких же блатных. И что теперь, прикажете делиться и сидеть на голодном пайке?

Ворам-фронтовикам, само собой, тоже не улыбалось терять привилегии. Так к 1947 году оформилось противостояние. На блатном сленге пойти на сотрудничество с властью значило «ссучиться». Так к вернувшимся с войны уголовникам приклеилось определение «суки».

Сперва их просто били, не подпуская к лагерной «кормушке». Потом начали убивать. «Суки» поначалу сопротивлялись самостоятельно, а затем – чего теперь терять? – пошли на решительный шаг. Администрации лагерей полетело предложение: вы поддержите нас, а взамен мы поможем вам справиться с «законными ворами».

Руководство ГУЛАГа идею поддержало.

Уголовники уже давно были костью в горле, которую ни выплюнуть, ни проглотить. И если одни зэки своими руками перебьют других, отчего в лагерях наконец настанет порядок, то станет только лучше. И чем больше ворья передохнет с обеих сторон, тем лучше для страны!

Воры не оставались в долгу, превращая любую встречу с «суками» в побоище. Кровь лилась рекой. А когда её становится слишком много, жизнь вообще перестаёт чего-то стоить. В итоге убивать стали и тех, кто просто попался под руку, – прежде всего из числа «фраеров». Тут-то в руководстве ГУЛАГа и схватились за головы. Мало того, что в зонах творился полный беспредел, мешающий выполнять план по лесозаготовкам и мытью золота, хотя «суки» вроде как обещали навести порядок, наоборот, они оказались ещё страшнее и подлее воров, начав вовсю помыкать беззащитными «мужиками». В попытке вернуть статус-кво в ГУЛАГе попытались было поддержать воров, поделили лагеря на «воровские» и «сучьи», но было поздно.

Война полыхала почти 10 лет и закончилась, как ни странно, сама собой. Поводом для этого стала амнистия, проведённая после смерти Сталина. Благодаря ей на волю вышли тысячи уголовников, из-за чего противостояние в лагерях потеряло накал и со временем сошло на нет. Однако последствия «сучьей войны» оказались куда как продолжительнее.

Что же изменилось? Да в общем всё. Бойня дала ворам понять, что в одиночку им не победить, нужна поддержка. А кто самая массовая каста на зонах? «Фраера», «мужики». Прежде уголовники не считали их за ровню: «вор ворует – фраер пашет»! Теперь же они показательно стали проводить идею о том, что законы «воровского мира» никогда не обидят «честного арестанта», а воры являются защитниками справедливости в зонах. Само собой, провозглашалось это только на словах, и озвученная следом идея создания «общака», по сути, была выгодна самим уголовникам. «Именно массовая резня привела к значительному укреплению позиций воровского мира и возникновению романтического ореола вокруг «законников» как в местах лишения свободы, так и на воле. Она укрепила изнутри, сплотила уголовное «братство», подтолкнула его к серьёзным, глубоким реформам. И в результате наша страна получила искусно организованное и мощное преступное сообщество, – пишет Александр Сидоров. – Теперь «вор в законе» провозгласил себя защитником и покровителем «сидельца». Многие проблемы борьбы с нынешней российской организованной преступностью – порождение послевоенного ГУЛАГа. И созданы они не в последнюю очередь именно теми, кто встал на сторону «сук» и своими «чистыми» чекистскими руками выковал образ идеального «вора», воспитал и взлелеял хищных, талантливых и умных уголовников».

Зоновская романтика: как тюремная эстетика стала модной в России

Челябинск, май этого года. Дети с фестиваля красок Холи, недовольные тем, что полиция приехала их разгонять, чуть не перевернули уазик. «Холи мусора, холи, холи мусора». И рефреном на протяжении всего этого школьного бунта – «АУЕ».

То ли новая пионерия, то ли городской фольклор. «Арестантский уклад един», пацаны. Блатная романтика и поиск героев примерно там же, где нашелся портрет поколения нулевых – Данила Багров. В силе, которая в правде. А также подвернутые штаны. Белые носки. Бэлэнсы.

Тогда тоже были отличительные знаки. Наколка «ИРА» – «Идем резать актив». Актив – что-то вроде «подментованного», человек, сотрудничающий с администрацией. «ЗЛО» – «За все легавым отомщу». И «УТРО» с солнышком – «Уйду тропой отца».

Сейчас Russian Criminal Tattoo – настольная книга лофтов в Бруклине и Фридрихсхайне. Уже нет вопроса любителям татуировок – ты что, зэк, что ли? Как в 90-е в Америке криминальная татуировка вошла в моду через голос неблагополучных улиц и рэп чикагских трущоб, так в десятые вдохновение дает российская тюрьма.

Группа «Аигел» – новые любимцы Поколения 3.0. Тюремные тексты Аигель Гайсиной – у нее парень сидит в тюрьме, модная электроника от Ильи Барамии – создателя «Елочных игрушек» и СБПЧ. Ария судьи. И главный клип лета – «Татарин», «а мой парень не простой, он сидит уж год шестой». В идеальном луке – спортивный костюм с тремя полосками.

Гопники и люмпен, то ли отсидевшие в колонии для несовершеннолетних, то ли только стремительно туда направляющиеся – это больше не страшные обитатели гетто, а скорее публика Симачева. Бирюлево коварное – из грязных районов, где после десяти лучше не ходить – на подиумы.

Моду ввел Гоша Рубчинский – инфант террибль мирового дизайна. Заставивший мир выучить кириллицу. Он продается от Нью-Йорка до Токио. А показы по-прежнему устраивает в спортзалах где-нибудь в Калининграде.

Сегодня даже лондонские фэшн виктимс знают разницу между фразами по-русски «модные съемки» и «клевые семки» – впрочем, одного без другого тоже не бывает.

Что говорить, если даже главное в России – впрочем, уже и не только – модельное агентство называется «Люмпен», и если ты не лысый, тебе там делать нечего. А главный герой инстаграма и подиумов – Север, тоже люмпен, русский бишкекец, умеющий лучше всех сидеть на кортах на капоте жигулей. Slavs Squat в его идеале. И коллекция одежды с ценами от 300 евро за толстовку.

Ренат Давлетгильдеев, корреспондент «Настоящего времени»

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Элементы воспитания воровской романтикой

Воровская романтика — какое замечательное словосочетание! Какие ассоциации возникали у нас в юном возрасте, когда мы впервые слышали это? Звучит словно что-то красивое, непостижимое, вдохновляющее и обязательно посвященное кому-то.

У многих представителей моего поколения ранее нажитые культурные ценности были сломаны словом «перестройка». Все прежние ориентиры — пионеры, комсомольцы, дедушка Ленин — объявили ненужной ерундой. Новые же идеалы в виде политиков на танках с идеями о непонятной демократии, криков о свободе и сексуальной революции были нам непонятны в применении.

Но была в нашей жизни одна из культур, которую, казалось, не коснулись ни годы тоталитаризма, ни расцвет коммунизма, ни даже развал империи в конце 80-х. Напротив, по словам Солженицына и Шаламова, мы знаем, что воровская статья была куда престижнее, чем политическая, и на зоне ее представители жили в дружбе с нашим правительством. Возможно, и сейчас иногда мы можем наблюдать эту дружбу.

Та самая жизнь «в законе», где и ценности, и устав сохранялись неизменными еще долгие годы, не могла пройти мимо большинства из нас, начинающих включаться в реалии взрослых как раз в 90-е. Она проехалась по миллионам из нас словно поезд, навязавсвои идеалы, которые для одних стали временной игрой юности, а некоторым пришлись по вкусу на всю оставшуюся жизнь.

В период нашего юношеского максимализма полки книжных магазинов и киосков были завалены бульварными романчиками с элементами, возбуждающими сексуальные фантазии читателей, женскими детективами и воровскими романами. К нам, юным поглотителям информации, все чаще попадали книги о негодных мусорах, о жизни по понятиям, о стукачах и о других явлениях, объясняющих нам, что хорошо и что плохо.

В лексиконе школьников стали появляться новые слова и выражения. Однажды кто-то из пацанов (тоже то еще словечко) сказал нам с подругой: «Да вы ваще стрёмные!» Было видно, что он узнал это слово на днях. Двинуть ли его в ответ учебником по голове, если не понимаешь, о чем речь? Решили отложить возмездие и после урока уточнить значение слова у человека, открывающего нам мир в русский язык и литературу. Классическая дама бальзаковского возраста, которую на уроках не слушал никто, кроме первой парты, поправив на носу очки, задумчиво сказала: «Стрёмный, видимо, от слова «стремена». Что это может означать по отношению к вам, понять не могу». В тот день парень был прощен.

Слово «лох» сыграло огромную роль в нашей юности. Это слово — фильтр, жестко и грубо отделяющий слабаков от стаи. Так называли тех, кто не был похож на общее стадо, тех, кто, может, чуть хуже одевался, был чуть слабее физически или отказывался прогуливать уроки, курить и пить бутылку пива на 10 человек.

Никто ведь не смотрел тогда на то, что каждый может быть уникальным, что у людей должны быть разные способности. Классическая детская травля, как в фильме «Чучело», существовала практически в каждом классе каждой школы. А ведь часто среди этих людей оказывались антисоциальные гении, способные менять мир. Многие ученые, сделавшие великие открытия, могли бы быть названы теми самыми лохами в наше время. Зато «не быть лохом» — отличный мотиватор для избавления от лени, страхов и слабостей, который кому-то помог выявить в себе лидера.

Мечта стать новым русским вдруг заменила у миллионов ребят желание быть следующим Юрием Гагариным. Золотая цепь, странный предмет «пейджер» и мобильник размером почти с утюг — вот они, ценности нового поколения. Это мысли о свободе, силе, власти, о новой беззаботной жизни. Один мой знакомый осмелился и купил-таки себе малиновый пиджак в 16 лет, приобретя тем самым уважение и статус в кругу знакомых и малознакомых товарищей.

«Золотые купола», которые ранили не одну душу, благодаря радиовещанию попадали в наши детско-юношеские головы, задевая мотивом и наши сердца. Летними вечерами все чаще раздавались исполняемые под гитару песни Петлюры, Круга и множество дворовых мотивов непонятного происхождения. Вместо гордых «Взвейтесь кострами» и «Я люблю тебя, жизнь» мы завывали о несправедливой судьбе, лжи и предательстве. Юнойдуше важно петь, а о словах мы тогда не думали. И бессознательно программировали себя на то, что жизнь — штука сложная.

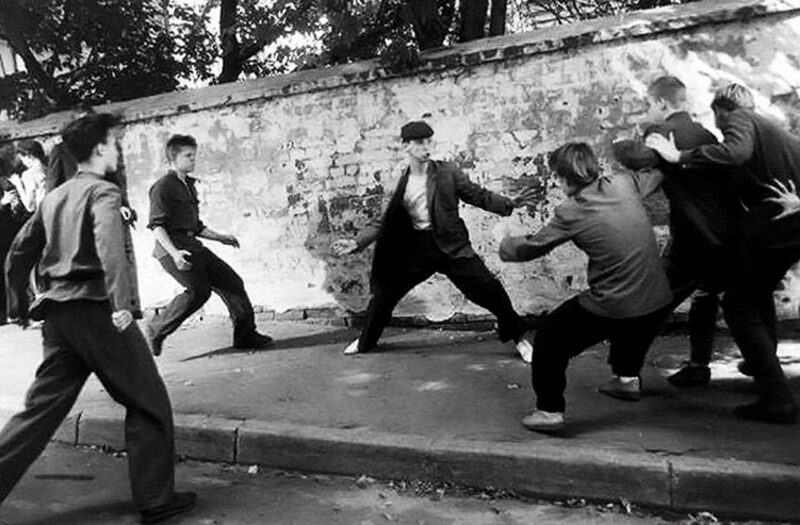

В школе после уроков у ребят появилась новая забава «выходить на разы», т.е. драться, доказывая свое превосходство. Девочки (мы ведь были дружным классом) вставали в круг и поддерживали участников. Начиналось обычно со словесной перебранки, например, со странной фразы «Слышь, ты кто по жизни?», которая помогала бойцам прийти в нужноеэмоциональное состояние. Хорошо, что борьба эта носила достаточно безобидный характер и велась до первого слова «хватит» от одной из сторон. А вот вопрос «Кто ты по жизни?» до сих пор вызывает у меня недоумение. Мне повезло родиться девочкой, а особам женского пола такие вопросы не задавали (согласно законам блатного мира — не удостоились). Но я никогда не могла понять, что же на него нужно отвечать, и искренне переживала за вопрошаемого. Интересно, что и сейчас я бы не нашла ответа.

А вот другой вопрос — «Ты отвечаешь за свои слова?», — который часто звучал на наших юношеских слетах стрелках, и сегодня кажется мне очень мудрым. Ведь это действительно важно — говорить то, что думаешь, и делать то, что говоришь, т.е. нести ответственность за свои слова и поступки.

Много всего было в правилах и понятиях блатного мира, чему мы сознательно и бессознательно учились: уважение к старшим (паханам), поддержка и участие («за своих братанов»), вера в справедливость (при делении общака) и другие базовые принципы, которые так требовались в юности, но их было так непросто найти в окружающей действительности.

Так что нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо, что блатная романтика воспитывала какое-то время целое поколение людей. Научила, чему смогла. Для кого-то стала родной, и люди остались верны тем идеалам и правилам. Для кого-то — ненавистной, и такие всю жизнь пытаются убежать от своего прошлого. Кто-то просто принял ее как часть своей жизни, улыбнулся и пошел дальше, к новым ценностям и идеалам.

Я улыбаюсь, когда вспоминаю все это. Улыбаюсь, когда встречаю следы блатного воспитания в сегодняшних людях. Когда слышу мужскую грубость, мат и попытки доказать свое превосходство. Когда вижу на улице персонажей, плюющих семечки и сидящих на корточках с видом прожженных жизнью людей. Когда наблюдаю за поведением бизнесменов, пытающихся выиграть (обмануть, отжать) в переговорах и сделках, когда стою в пробках между грудами черных джипов. Я улыбаюсь, потому что вижу следы того самого воспитания, где Ростов-папа и Одесса-мама когда-то подобрали детей никому не нужной страны.